《纽约时报》2014年涉疆报道研究

杨涵

摘 要:2014年新疆地区多发暴力恐怖事件,几起事件均造成重大人员伤亡。本文以《纽约时报》2014年涉疆报道为研究对象,从新闻文本的基本数据、新闻引语的使用、议题分布以及以暴恐为主要内容的报道分析等展开研究,总结出《纽约时报》涉疆报道的特点。新疆问题已经引起全球密切关注,因此,我国在处理新疆问题时,应探寻西方媒体涉疆报道的特点,提前预案,主动掌握国际话语权。

关键词:纽约时报;涉疆报道;西方主流媒体;反恐

中图分类号:G212 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2016)02-0084-03

近年来,新疆地区多发暴力恐怖事件,其中以2014年3月云南昆明火车站砍人事件和5月乌鲁木齐早市爆炸案为最,西方主流媒体对此进行了持续关注。但其常以双重标准对待新疆,经常过度解读新疆的各项政策,并发文章描述新疆少数民族的生活,借以暗示受众,中国暴恐事件是民族和宗教问题,是所谓“高压统治”导致。

美国主流大报《纽约时报》以严肃性报道闻名于世,作为欧美影响力最大的主流媒体,它一直引领着西方媒体的新闻报道,在很大程度上代表了西方世界媒体。本文基于ProQuest Academic Research Library《纽约时报》数据库对《纽约时报》2014年的涉疆报道文本进行搜集,经过整理、翻译,对《纽约时报》有关新疆的报道进行分析,从中窥探出其报道新疆事件的大体态度,力图探讨以下两个问题:1.《纽约时报》对新疆的报道是否产生了新闻偏见?2.《纽约时报》是否在刻意妖魔化新疆?

在ProQuest Academic Research Library《纽约时报》数据库中,以关键词“xinjiang(新疆)”、“Uighur(维族)”进行搜索,搜索时段设定为2014年1月1日至12月31日,得到72篇有效样本。文章字数因报道体裁不同,从153字到1399字字数不等。

2014年1月到12月,《纽约时报》每月均有涉疆报道,其中3月、5月、8月、9月四个月份的报道量居多,分别为9、11、10、12篇。3月出现第一次波峰是昆明火车站发生暴力砍杀事件;5月的涉疆报道量激增,也是两起暴恐事件的发生,一起是乌鲁木齐火车南站爆炸案,在习近平总书记4月30日当天刚结束新疆考察之后发生,紧接着5月22日乌鲁木齐菜市场再次发生暴恐案;8月,新疆爱国宗教人士居玛·塔伊尔大毛拉被害,同时新疆出台的部分政策引起争议,如克拉玛依禁止“五类人员”乘公交等,《纽约时报》对此类事件都进行了报道;伊力哈木·土赫提被判终生监禁,《纽约时报》发布多篇报道,使得9月的涉疆报道量达到年度顶峰。

一、新闻引语统计分析——选信源别有用心

新闻话语是一个多元声音的场域,而直接引语和间接引语则是新闻话语多元化的具体体现,新闻报道的引语应力求来源平衡。

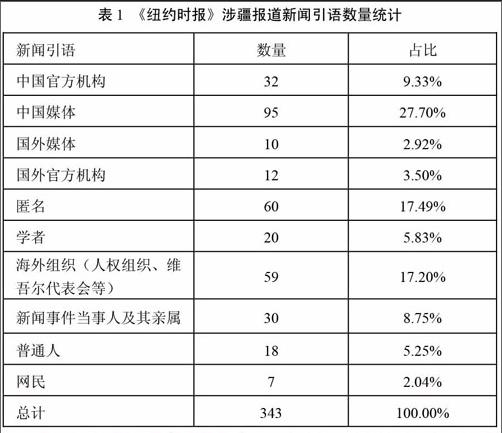

在72份涉疆报道的样本中,搜集到了343条新闻引语,包含直接引语、间接引语和部分引用(在同一篇文章中重复出现的引语不累计)。将引语主体分为中国官方机构、中国媒体、国外媒体、国外官方机构、匿名、学者、海外组织(人权组织、维吾尔代表会等)、新闻事件当事人及其亲属、普通人、网民,其中“海外组织”多为反华组织,主要包括人权组织、海外民族组织等。数据统计如表1所示。

《纽约时报》的信源模式表面看起来比较多元,但从表1可以看出,在所有引语中,匿名以及海外反华组织引语数量加起来的占比达到了34.69%,与中国官方机构和中国媒体的引语总数几乎持平。相对中国政府和媒体,其更加青睐人权组织、维吾尔代表会、自由亚洲电台等这样的信源。

传播学者丹尼斯·麦奎尔(Denis McQuail)曾指出,典型的新闻偏见包括“消息来源的偏见”等八种类型[1],《纽约时报》选择的“匿名”信源多为抨击中国共产党政策的不愿透露姓名的人士,这类人士常称一些维族人经常抱怨他们遭到占统治地位的汉族人的歧视和严格压制。在报道中,“Human rights advocates said(人权组织拥护者说)”“a resident of Kashgar said(喀什一位市民说)”这样的匿名信源随处可见。

西方新闻学认为,媒体记者在信息编码的过程中应尽量准确,避免模糊的编码方式,但在很多问题上,一些主流媒体经常选用匿名信息源的方式,这在西方媒体圈内也为人诟病。利昂·纳尔逊·弗林特曾在《报纸的良知》一书中指出:“通过引述‘一位消息灵通的官员、‘一位不介意透露姓名的人士或‘处于最有利职位、了解内情的多数人士的话,将社论倾向塞进报道是再容易不过的事。”[2]《纽约时报》对匿名消息源的大量引用明显影响了其报道的平衡性,不利于客观展现新疆形象。

二、报道议题分布——偏向社会和政治类选题

通过统计《纽约时报》涉疆议题的分布,可以看出其集中报道的事件类型,从中窥其想传递的新疆形象。依照以往报纸议题研究,将议题分为政治、经济、文化、社会四类一级议题,各类议题数量如表2所示。

从表2可看出社会议题所占比重最大,政治议题其次,《纽约时报》关于新疆的报道主要集中于社会和政治议题,经济和文化议题关注较少。

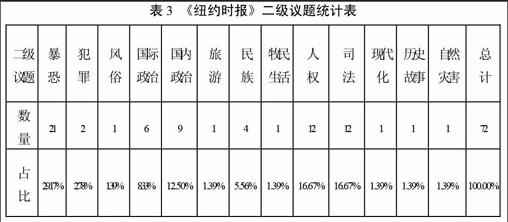

根据研究目的和新闻内容,将一级议题细化,政治议题分为国际政治、国内政治、人权问题;社会议题分为暴恐、自然灾害、犯罪、司法、旅游;经济议题分为现代化和牧民收入;文化议题分为民族、风俗、历史故事。如表3所示,暴恐所占比重最高,占总数的29.17%,人权和司法其次,且数目相当,均为12篇。

每次的暴恐事件《纽约时报》均会发布1~3篇报道,2014年的暴恐事件中,《纽约时报》最为关注的是3·1昆明暴恐和4·30乌鲁木齐火车站暴恐,各发布了3篇报道。此外,《纽约时报》还报道了一起至今未经官方证实的暴恐案件,文章称2014年1月,阿克苏发生了一起袭警事件。此外司法议题分布也较平均。

而在人权议题上,《纽约时报》对单一事件的报道频率则极高,在相关的12篇报道中,有11篇均是关于伊力哈木被判无期徒刑这一事件,且一年中有八个月份都对此进行了报道。尽管人权问题可关注的事件很少,但《纽约时报》会长期持续关注,这延续了西方媒体一贯之作风。由此看出在题材选择上其倾向性非常明显,钟情于根深蒂固的负面报道,而对经济、文化议题则关注较少,对新疆的发展视而不见,并未全面呈现新疆。

这样长时间的有倾向性选题,会误导公众,在其脑海中形成扭曲刻板的“新疆印象”,这种传媒偏见或媒介偏见(media bias,指新闻对报道对象作出“不公正的、不诚实的、自私的、不平衡的或者误导性的歪曲报道”)[3],最终会“影响社会心理的客观认知,严重时会引发受众的偏见态度或歧视行为等社会性后果。[4]”

三、以暴恐为主要内容的报道分析

2014年有关暴恐的报道显示,《纽约时报》记者大多并未亲自到新疆采访,因此报道中多引用他人话语。其援引中国官方媒体的报道中,多使用“witness(目击者)”、“state media(官方媒体)”等,但即便引用了官方报道,《纽约时报》随后也会声称许多维族人认为汉族在压迫他们,夺取了他们的工作,且这些引语均来自匿名消息源,或文中就直接陈述指出维族受到汉族压迫。如5月22日一篇题为《中国西部的致命性爆炸》的报道中写道:“许多维族人抱怨汉族不断增强的压迫,他们认为汉族在努力杜绝维族的风俗习惯。”[5]几乎每篇暴恐的文章都会出现这样的字眼,如此陈述很容易让读者认为新疆暴恐问题是中国的民族压迫和限制宗教引起,显然混淆了视听。

除此之外,《纽约时报》的暴恐报道多引用来自自由亚洲电台的消息,在1月的一篇报道中,导语部分就引用了来自自由亚洲电台的消息。自由亚洲电台是美国国会资助的新闻机构,早在2008年《环球时报》就发文抨击其在拉萨“3·14”事件前后不仅一直散布着各种谣言,还充当着达赖集团和“藏独”势力的代言人。而《纽约时报》经常对其引用,对信源进行有偏向的选择,并未做到中立报道原则。

《纽约时报》一直以来都拒绝称中国的暴徒为恐怖分子,每次均将恐怖分子加上引号或是称其为“官方所说的‘恐怖分子”。如2月15日的一篇报道中,《纽约时报》的标题就为“警察杀死8名在中国所谓的恐怖分子之后”,[6]此种双重标准随着西方的利益需要而不断改变,缺乏独立判断力的受众很轻易就被操纵,其媒体霸权再次暴露无遗。

《纽约时报》还经常指责中国媒体报道延迟,缺乏细节,如7月31日一篇题为“中国和维族对引发暴恐原因各执一词”的文章中,《纽约时报》称:“暴力的细节仍然稀少,大多数中国新闻媒体发布的均是和新华社同样的简短的公告。当地居民在电话说短信也被禁用。”[7]因为缺乏细节,其报道就会更多引用海外流亡组织的消息。

总的来说,《纽约时报》对新疆暴恐的报道带有明显偏见,并非客观陈述事实。

四、《纽约时报》涉疆报道特点

1.对新疆的关注度呈上升趋势,新疆问题引发世界关注

为了有一个宏观背景认知,本文对《纽约时报》十五年间的涉疆报道数量进行了对比。ProQuest Academic Research Library数据库中2000~2014年涉疆报道数据显示《纽约时报》每年关于新疆的报道均不少于15篇,说明其对新疆进行了长期关注。2000年至2014年《纽约时报》涉疆报道的数量分布下图所示。

由上图可看出,《纽约时报》对新疆的报道频率图出现了三个波峰,分别是2001年、2009年和2014年,2001年“9·11事件”,2009年“七五”事件,2014年新疆暴恐事件多发,同时,美国因维族学者伊力哈木土赫提被判终生监禁一事,一直批评中国侵犯人权。《纽约时报》涉疆报道量呈曲折上升趋势,其报道数量与恐怖主义在世界和中国的活动密切相关。

2.报道议题的选择有倾向性,对暴恐、司法、人权三大问题最为关注

暴恐议题是《纽约时报》报道新疆的重中之重,其次是司法和人权,这三项议题从报道内容来看均带有负面倾向,虽然对新疆生活和民族方面也有报道,但数量极少。综合来看,《纽约时报》在新闻议题上的选择带有明显的倾向性,通过题材的有偏向选择,将受众绑架于他们所报道的拟态“新疆印象”之上,片面的认识最终在受众脑海中构建一个负面的新疆形象。

美国传播学者恩特曼指出,如果受众对某一事件或议题并不熟悉,他们将依赖于新闻媒体以获得对事件或议题的理解,并且新闻叙述的性质往往会影响受众的理解[8]。西方大部分读者并无直接渠道接触新疆,所以对新疆问题的理解在很大程度上仍然依赖于主流媒体,若唯一的信息获取渠道出现问题,他们脑中自我构建的信息必然是存在误差的。

3.涉疆报道内容带有一定偏见,但并非刻意“妖魔化”新疆

在以暴恐为主要内容的报道上,《纽约时报》从未承认过在新疆所发生的暴恐是恐怖主义,认为其是中国政府对维族的压迫导致其反抗政府。不过,这样带有偏见性的内容并非在“妖魔化”新疆,阅读相关文献后发现,有部分研究者将自己禁锢在“妖魔化”框架之内。很多研究者总是批判西方媒体在报道之前就已经带上了“有色眼镜”看待我国,从而导致新闻失实。但是,部分研究者也把自己禁锢在对西方媒体的刻板印象中,有选择性的筛选研究样本,其研究结果也难以客观。虽然《纽约时报》的涉疆报道带一定偏见,但总体来说还未严重到“妖魔化”新疆的地步,且西方媒体向来以批判者自居,虽然并非理性的建设性批评,在涉疆报道中有众多负面内容也能理解。

五、结论及不足

《纽约时报》的涉疆报道存在明显的新闻偏见,其原因主要是其作为西方媒体的心态偏狭,还有中西方的历史传统、意识形态差异导致,尽管其还保留着固有成见,但也在不断变化中,这与中国社会发展有很大关联。在研究中发现《纽约时报》对中国媒体的暴恐报道并不认同,认为其缺乏足够细节,有此看法不无道理。西方新闻学讲究的是穿插背景和现场人物及周围环境、气氛的描写,使读者有身临其境之感,而使新闻具备最大可信度。中国关于暴恐的报道很多都只报道伤亡事实,并无太多信息透露,这样就给了好事者发挥的空间,而西方媒体也多以此为理由引用不可靠的信源(所谓流亡组织、人权组织)来丰富报道中的内容,长此以往中国媒体必定会输掉话语权,失去塑造良好的新疆形象的机会。

现阶段中央在新疆建设方面投入大量资金,帮助维族群众进行就业并参与到社会活动中来,但是西方媒体对此类经济议题报道非常少,均声称新疆的维族人受到汉族的压迫,被汉族掠夺走了工作机会。这样的报道语境对中国反恐获得国际社会声援极为不利。政府应在此方面加以宣传,还要帮助群众理解在新疆实施的优惠性政策。

对于西方媒体擅用媒体“造舆论”,对中国总是双重标准,喜好将暴恐事件与中国的边疆和民族问题挂钩,中国媒体在涉及新疆报道时首先应注重报道的完整性,以增强可信度;其次在对外传播中,中国媒体要逐步增强设置世界议程、引领国际舆论的能力,关于新疆对外传播的主要任务在于为中国反恐获得国际声援和支持。

不足之处在于,本研究是对较短时限内文本数据的观察分析,而非长期纵深的观测。基于以上因素,本研究的结果也许无法全面准确地反映《纽约时报》在涉疆报道上的产制与呈现。此外,在研究方法上,只采用了量化的比较内容分析,而没有辅之质化的文本分析方法,对于潜隐性的文本内容无法把握,不能揭示更为深层的意涵。故此,在下一步研究中,应进行时限更长的常态考察,把范围扩展到长期纵深的观测,方法上应纳入文本分析,从而对以《纽约时报》为代表的西方媒体的涉疆报道有一个多层次、全方位、系统化的认识。

参考文献:

[1] (英)丹尼斯·麦奎尔著.崔保国,李琨译.麦奎尔大众传播理论(第四版)[M].北京:清华大学出版社,2006.

[2] (美)利昂·纳尔逊·弗林特著.萧严译.报纸的良知[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[3] 应金泉.新闻偏见和事实本质[J].新闻实践,2005(8).

[4] 陈静.媒介偏见的社会文化根源与控制[D].浙江大学,2009.

[5] Tatlow, Didi Kirsten. Deadly explosions in china's west. New York Times,[J/OL].2014[2015-5-31].http://search.proquest.com/docview/1526713561?accountid=26785.

[6] Buckley, Chris.Police Fatally Shoot 8 After what China Calls a Terrorist Attack.[J/OL].2014[2015-5-31].http://search.proquest.com /docview/1498194901?accountid=26785.

[7] Jacobs, Andrew. After Deadly Clash, China and Uighurs Disagree on Events that Led to Violence. [J/OL]. 2014[2015-5-31] http://search.proquest.com/docview/1549589028?accountid=26785.

[8] Entman, Robert M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.[J]Journal of communication,1993,43.4:51-58.

[责任编辑:东方绪]