论当代英美传记小说的兴起

蔡志全

(石河子大学 外国语学院 ,新疆 石河子 832000)

论当代英美传记小说的兴起

蔡志全

(石河子大学 外国语学院 ,新疆 石河子 832000)

摘要:在英美文坛,运用小说技巧讲述真人真事的传记小说已悄然兴起,成了一种新创作潮流。解构主义、后现代主义理论模糊了真实与虚构的界线,人们再次审视传记本质,对其文学性及表现力提出了更高的要求,非虚构小说拓展了小说的表现空间,这些都是当代传记小说兴起的重要背景与因素。

关键词:传记;小说技巧;非虚构小说;传记小说

引 言

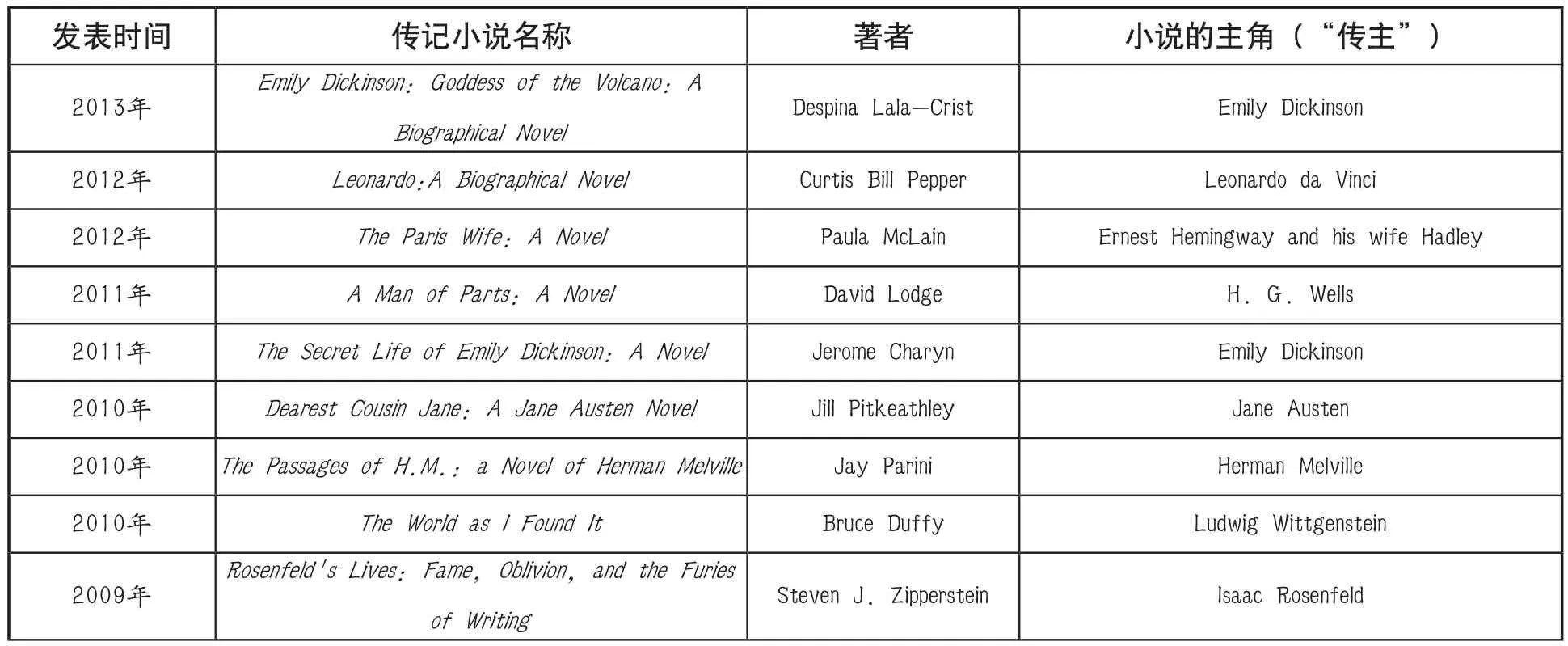

在过去的几十年中,英美传记小说(biographical novel/fiction)从无到有,不断拓展文学领地,逐渐享有一席之地;新世纪以来,传记小说已经成了一种流行的文学创作潮流。一些作家、学者早已注意到了这一文学现象,做出了不约而同的论断或者展望:“在从20世纪转向21世纪之际,传记小说成了最为流行、最受欢迎的文类之一”[1];“我们可以放心地说传记小说已经成为当今主流文学形式之一”[2];英国著名文学评论家戴维·洛奇(David Lodge,1935- )在一次访谈中指出:“我感觉在众多的文艺小说中,与二三十年前相比,传记小说越来越成为一个新的创作倾向。有越来越多的作品用小说技巧讲述真人真事,这将是个新的流派。”[3]45这些专家学者的评论并非空穴来风,而是建立在事实基础之上:近年来,在英美文坛,传记小说大量出版,成为当下的一个重要小说分支。笔者粗略统计了的新世纪以来英、美两国出版的主要传记小说,如表1所示:

表1 新世纪以来英美出版的主要传记小说概况。

2009年 The White Garden: A Novel of Virginia Woolf Stepnanie Barron Virginia Woolf 2008年 The World Before Her: A Novel Deborah Weisqall George Eliot 2008年 Hotel de Dream Edmund White Stephen Crane 2007年 Eden’s Outcasts John Matteson Louisa May Alcott and her father Bronson Alcott 2005年 Arthur and George Julian Barnes Sir Arthur Conan Doyle 2004年 Author, Author David Lodge Henry James 2004年 The Master Colm Tóibín Henry James 2004年 The Invention of Doctor Cake Andrew Motion John Keats 2004年 Stevenson under the Palm Trees Alberto Manguel Robert Louis Stevenson 2004年 Mansfield C. K. Stead Katherine Mansfield 2004年 The Lambs of London Peter Ackroyd Charles and Mary Lamb 2004年 Arrogance: A Novel Joanna Scott Egon Schiele 2003年 Wintering Kate Moses Sylvia Plath 2001年 According to Queeney Beryl Bainbridge Samuel Johnson 2001年 The Ballad of Sylvia and Ted Emma Tennant Sylvia Plath and Ted Hughes 2000年 To the Hermitage Malcolm Bradbury Denis Diderot 1999年 The Hours Michael Cunningham Virginia Woolf

在英美传记小说的发展历史上,弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf,1882-1941)与欧文·斯通(Irving Stone,1903-1989)是两个重要人物。伍尔夫的《友谊长廊》(Friendships Gallery,1907)①《友谊长廊》是一部伍尔夫生前未发表的作品。1979年,埃伦·霍克斯(Ellen Hawkes)应学术期刊《20世纪文学》(20th Century Literature)之邀,编辑整理了这部作品。和《奥兰多》(Orlando:A Biography,1928)大胆地模糊真实与虚构界线,将传记与小说两种文类相交叉,可谓传记小说的最早的开创性实例。欧文·斯通被誉为美国传记小说的创始人。他曾以荷兰著名画家,后期印象派代表人物文生·梵高(Vincent van Gogh, 1853-1890)、意大利雕刻家、画家、建筑家兼诗人的米开朗琪罗(Michelangelo, 1475-1564)等名人为“传主”,创作了《梵高传——对生活的渴求》(Lust for Life ,1934)、《痛楚与狂喜》(The Agony and the Ecstasy, 1961)、《起源——达尔文传记小说》(The Origin,1980)等多部脍炙人口的传记小说。②在一些文献中,欧文的这些小说往往被称为“历史小说”,笔者认为这种提法有待商榷:历史小说通常以事件而非个人为中心,不过这些作品以相关人物的生平展开叙述,历史作为事件背景呈现,而非作品的中心内容,用欧文自己的话来说,他的作品是“历史、传记与“直觉”的组合”。因此,笔者认为把欧文的小说归入传记小说更为恰当。

传记小说兼具传记和小说的双重特征,介于传记与虚构小说两极之间,是一种真实与虚构相互交叉(crossover)、混杂(hybrid)文类。“传记小说是对历史人物生平的小说化再现,通过创造事件和人物来衬托这个人物。”[4]文学评论家戴维·洛奇这样定义传记小说:传记小说以真人真事为想象性探索题材,利用小说技巧来展现主观/主体性,而非客观的、基于证据的传记话语。[5]可见,用小说的手法和技巧讲述真人真事,是英美传记小说的重要特征。换言之,传记小说兼有传记与小说的双重特征,“非虚构的传记小说是在对原始性资料研究的基础上,以某个伟大人物为主角展开情节、叙述故事的。它以记叙历史事实为主要原则,但又允许杜撰材料,凭想象虚构场景和对话,把小说的故事性和传记的真实性糅合在一起。”[6]125

一 、真实与虚构界线的模糊为传记小说的兴起扫清道路

20世纪70年代可谓一个文学理论大爆炸的时代,其余波对我们如何看待虚构与真实的关系产生了深远的影响。各种“法国理论”,尤其是解构主义所坚称的一切书面文献皆“文本”的论断严重质疑了“虚构”与“事实”间的已有界线。一方面,广义的历史写作实际上离不开解释性假设抑或想象。另一方面,呈现为虚构的写作,也可能主要依赖自传的或者文献的“事实”。解构主义历史学家、法国学者米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926-1984)在《知识考古学》(L'archéologie du savoir, 1969)中提出了“历史知识的相对性问题”,他认为“我们所看到的某种历史,包括谁讲话、讲什么、怎么讲、以及何谓真、伪等,实际上都是经过具有约束性的话语规则选择和排斥后的产物了。……一旦看穿了这种‘历史的文本性’,并由此及彼地思考下去,我们就不难发现,包括我们平时用以考虑和把握世界的种种观念和分类原则,它们本身其实都是有待于被审视的话语的产物。”①Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge. “Introduction,” Trans. A. M. Sherican-Smith, New York: Pantheon Books, 1972, p. X. 此处中译文参考了邹溱的译文,详见邹溱,“新历史主义、精神分析学说与海明威传记”,载《北京大学学报(哲学社科科学版)1999年第3期,第117页。在此,福柯明确地指出了历史的相对性和文本性。在后结构主义语境下,传统意义上的“历史”已经不再是一种客观存在,成了一种“历史叙述”,抑或“历史修撰”(historiography)。从“历史”到“历史修撰”,最关键的一个变化就是“历史”的“文本性”被突出了,就是原先一个大写的、单数的“历史”(History)被小写的、复数的“历史”(histories)所取代。放在人们眼前的“历史”,只是以“文本”形式存在的“历史”。[7]256

美国历史批评家海登·怀特(Hayden White,1928- )指出,在“历史文本的表层以下,还存在着‘一个潜在的深层结构’。他认为,这个历史文本的深层结构‘从本质上说是诗性的,而且具有语言的特性’,这是一个先于批评的、用以说明‘历史’阐释究竟是怎么回事的认知范式(paradigm), 历史话语的本质显然应该从这个意义上去理解。怀特说历史的深层结构是诗性的,即是说历史从根本上不能脱离想象这个动因;说历史具有语言的特性,即是说历史在本质上仍是一种语言的阐释,它不能不带有一切语言构成物所共有的虚构性。”[7]257他进一步指出:历史修撰就其所涉及的史实性材料而言,与其他方式的写作没有什么区别。历史修撰中最重要的不是内容,而是文本形式。形式说到底实际就是语言,所以,历史“是以叙事散文话语为形式的语言结构”[8]。怀特指出作为“过去”的“历史”这一客体是无法毫厘不爽地再现的,人们只有借助想象的方式使“历史”再现于意识或话语之中,因此一切历史再现都不可避免地含有想象与虚构的成分。“历史”总是存在于历史文本之中,历史文本以语言制品形式呈现,历史话语就具有了语言形式的结构特征,历史著作本质上就是一种叙事散文话语。海登甚至“用最明确的语言,彻底拆除了历史话语与文学话语之间的隔墙,断然把历史和文学等量齐观”[9],进而得出他的最终结论:“历史作为一种虚构形式,与小说作为历史真实的再现,可以说是半斤八两,大同小异。”[10]

至此,历史真实与小说虚构的界限变得模糊了,二者甚至没有了实质性的区别。其结果是就连历史学家都承认小说也是探察过去的一种有效方式。经过解构主义及新历史主义等思潮的洗礼,“历史真实”与“文学虚构”已经不再对立排他、互不相容,不仅界限已经模糊不在,而且在一定程度上实现了统一与融合。这为传记小说中对“传主”的想象性虚构,如对话、心理描写等等提供了合法性依据。因此,从这个角度讲,传记与传记小说,虽然归属于不同文类,不过都是再现历史真实人物和事件的合法有效方式,实质上并无高下优劣之别。这无疑为传记小说的发展和兴起扫清了障碍。

二、 当代英美传记小说的兴起

(一)传记与小说的亲密历史关系是传记小说兴起的前提

传记在西方具有悠远的历史,“传记的起源可以追溯至远古时代。传记史学家认为古代人们在葬礼上使用的悼词、寄托哀思所吟唱的歌曲以及墓碑上的铭文都具有传记的成分。在古代英国也同样如此,为了纪念伟大的英雄和令人敬仰的勇士,人们常常会在墓碑上铭刻他们的传奇一生和英勇事迹,比如央格鲁-萨克逊时代的《贝奥武甫》(Beowulf)。”[11]“就一般传记作品而言,它的历史可以追溯到公元前五世纪希俄斯岛的希腊诗人依翁为同时代的赔里克里斯和索福克勒斯写的传略。”[6]126

传记作为一种古老的文学体裁,一直处于发展变化中,从不同时期人们对传记的的定义,可以折射出其发展轨迹。17世纪后期,德莱顿把传记定义为“某人生平的历史。”M.H.艾伯拉姆对德莱顿定义做了补充:“现在,传记的含义是指某人生平的事实的相对完整的记叙,它包括性格、习性、环境,还有他的经历和活动。”[12]J.A.卡登的定义强调了传记的历史属性:“一个人生平的纪录,历史的一个分支。”[13]不过有些定义却强调其文学属性,如1928年出版的英国《牛津字典》:“传记,作为文学的一个分支,是描述个人生平的历史。”[14]温思楼把传记定义为:“传记是文学的一个分支,是描述个人生平的历史”[15[16]国内学者杨正润认为“传记”这一概念有广义与侠义之分:广义概念包括与人生平有关的纪实写作,狭义概念指同自传并列、专用于指称那些作者与传主是两个人的传记。[17]从以上对传记定义的引述分析可知:传记实际上具有文学和历史双重属性,传记的定义经历了从历史到文学的演变,这一演变既是传记本身不断发展的结果,也反映了人们对传记本质的认识不断深化。

小说自诞生伊始,就是吸收和利用了日记、书信、忏悔录、回忆录等多种非虚构文类,以及经验事实中的真实元素。作为一种重要文学形式的现代小说,部分滥觞于17世纪末通俗的纪实或者伪纪实叙事文的繁盛,比如忏悔录、传记以及对当时瘟疫和战争等事件的报道。18世纪的英国小说家常常以虚构形式展现真实故事,他们中的大多数人与新闻业或者印刷业关系密切,往往声称他们的小说是真实的,依照事实而作,比如笛福(Daniel Defoe, c.1660-1731)的《鲁滨逊漂流记》(Robinson Crusoe,1719)对作品的真实性便信誓旦旦,其真正的书名正标题为“约克郡的一个海员鲁滨逊的生活和奇怪而又惊人的冒险故事”, 副标题是一大段解释, 概括小说的主要内容:“他的船触礁沉没后其他人都遇难仅他一人幸存, 他在靠近奥鲁诺克河入口的美洲海岸的荒岛上独自生活了28年, 由他诉说最终自己又是如何奇迹般地被海盗所救。”随后塞缪尔·理查森(Samuel Richardson, 1689-1761)的书信体小说《帕梅拉:美德的奖赏》(Pamela: Or, Virtue Rewarded,1740)、《克拉丽莎》( Clarissa: Or the History of a Young Lady,1748)等也是这样的作品。戴维斯认为18世纪英语文学的独特之处在于在诸如新闻报道书籍、广义的民歌和犯罪文献等文类中,事实与虚构融合,他把小说定义为“亦真亦假的真实虚构”(“a factual fiction that is both factual and factitious”)[18]。19世纪的现实主义小说,将个人生活的刻画置于全景式社会背景之下,实际上是从沃尔特·司各特(Walter Scott,1771-1832)的历史小说衍化而来,在他的小说中,虚构人物与历史人物、历史事件经常映衬互动。到了维多利亚时代,小说家们改良了司各特的小说技法,把虚构故事与真实事件联系起来,比如萨克雷(William Makepeace Thackeray,1811-1863)《名利场》(Vanity Fair: A Novel without a Hero,1848)中的滑铁卢之战,乔治·艾略特(George Eliot,1819-1880)《米德尔马契》(Middlemarch,1871)中的改良法案等等。现代主义作家詹姆斯·乔伊斯(James Joyce,1882-1941)更是在《尤利西斯》(Ulysses,1922)中将小说与每一个历史和地形的真实细节对应起来。

可见,以纪实为特征的传记与以虚构为特征的小说间关系微妙,既有趋同的向心力,也有相斥的离心力。二者常常被相互借用和假托,一方面,把小说假托为传记,以彰显小说的“真实性”;另一方面,借用小说的表现手法,提升传记的表现力和生动性。“事实”与“虚构”作为叙事文学的两极,一直存在于传记与小说的之中,只不过一般而言,传记更接近“事实”一极,而小说更靠近“虚构”一极。无论是增加传记中的“虚构”还是增加小说中的“事实”,让传记与小说相互靠近,也就是居于“事实”与“虚构”两极的中点的话,都可以预见一种新的文类——传记小说的诞生。

(二)传记与小说的联姻:传记小说的兴起

1.传记向小说的借鉴与靠拢

人们重新认识传记文学的本质,对传统传记重史实、轻文学性的做法提出批判和质疑。“20世纪上半叶,传记作品中体现的文学表现力变得尤为重要。处于变革中的传记艺术提倡要把小说家的创造和叙事才能运用到传记写作中,并说明传记肖像不仅是个体的,真实的,也是具有永久表现性的。传者的想象力应被激发出来,并且运用多样的文学手法来细细描摹传主私人生活,实现史实性与文学性的统一。如果传记只是一堆文物古迹的堆砌,并且传者的想象力不足以复原他们活生生的一面以及存在的意义,不能运用足够的叙事和描绘技巧向读者强有力地传达这些信息,那么不管这些古迹多么真实,他们也不能体现其存在的价值。”[19]111英国作家弗吉尼亚·伍尔夫发现传统传记在再现人物时有很多的局限性:“传统的传记往往过于注重真实性的考证,但对传主曾是‘活生生的人物’表现不足,而解决这一问题的关键在于将传记的真实性和小说的虚构性、艺术性有机地融合起来。”[20]与传记相比,小说不仅有众多备用的技巧,在人物的塑造上也具有得天独厚的优势:小说在刻画人物形象、描写人物内心,以及揭示人物私生活甚至隐私等方面具有更自由的空间。把小说的技巧和自由运用到传记的创作中去,可以弥足传记在人物塑造和技巧方面的不足。伍尔夫把传记家追求的真实性看作是某种坚如磐石的东西,具有花岗岩一样坚韧的质地,把传记的艺术性与文学性视为炫丽夺目的彩虹。传记家的重要任务就是让花岗岩与彩虹结姻。不过,伍尔夫也发现,“由于事实与虚构互不相容,如何恰如其分、不漏痕迹地协调好两者的关系,如何能‘十分精细地、十分大胆地表现出那些梦境与现实的奇怪融合,那些花岗岩与彩虹的永恒的姻缘’便成了传记作家所面临的最大挑战。”[20]

作为颇具前瞻性与创新性的作家,伍尔夫积极致力于花岗岩与彩虹的联姻,她的传记小说《友谊长廊》和《奥兰多》便是模糊真实与虚构界线,传记与小说文类交叉的实验。两部作品都以真人为原型:《友谊长廊》中人物的原型是伍尔夫年少时的闺蜜维奥莱特·迪金森(Violet Dickinson),《奥兰多》的原型则是伍尔夫的同性恋人薇塔·萨克维尔·韦斯特(Vita Sackville West);在写作方式上,两部作品有明显的实验性:“《奥兰多》突破传主年龄、性别的限制,追随其四百年间的传奇经历,在轻松幽默的表面下以滑稽模仿的形式重新审视英国文学史;而《友谊长廊》则对传主维奥莱特的身世进行神话般的再现。”[19]109伍尔夫的两部实验作品并非完全凭空的虚构,而是充分利用小说技巧,以真人真事为基础对人物和事件进行想象性描述和渲染,真实生动地再现了传主的个性特征。所以,郑佰青指出,伍尔夫试图通过传记创作实验证明“历史的真实性并不排斥诗意的表达和文化的语言;相反,花岗岩坚韧的质地在彩虹的辉映下会释放出更加夺目的光彩。”[19]111尽管评论家对伍尔夫的两部实验作品毁誉参半,不过传记的文学性和艺术性开始得到关注,为后续传记小说的大量出现开辟了道路。

2.非虚构小说促成了传记小说的兴起

20世纪60年代兴起的新新闻主义(New Journalism)①“新新闻主义”,又译为“新吉纳主义”,是一种新闻报道形式。与非虚构小说(Nonficition Novel)的兴起与流行拓展了小说的表现空间,促进了传记小说的发展。新新闻主义由美国记者汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe,1931- )提出,其最显著的特点是将文学写作的手法应用于新闻报道,重视对话、场景和心理描写,不遗余力的刻画细节。非虚构小说发端于美国小说家杜鲁门·卡波蒂(Truman Capote, 1924-1984),其主要特点是作者根据采访或亲身参与事件的调查研究获得的事实材料,再以文学手法写成纪实小说。对于非虚构小说的兴起,沃尔夫认为当代严肃的纯文学的小说家的创造力已经枯竭,无法接续写书“伟大的美国小说” ……而让位于写作“新新闻报道”的作家去开发。……这些作家将用菲尔丁、巴尔扎克、果戈里所有的现实主义的文学技巧,表现整个美国社会生活中各个真实的事例。[6]122非虚构小说的理论基础源自美国著名犹太作家菲利普·罗斯(Philip Milton Roth, 1933- )提出的‘事实与虚构混淆不清’的理论。①“新新闻主义”,又译为“新吉纳主义”,是一种新闻报道形式。实际上,新新闻报道与非虚构小说都是新闻报道式的文学作品,具有相同的本质,“所不同的是,新新闻报道主要是由新闻记者来写的,作品大概包括长篇通讯和特写,也包括虚构小说,但是作者一概把它们称为新新闻报道;非虚构小说主要是由已成名的小说家创作的,作者自己确认它是一种小说而不是新闻报道。”[21]从类属上看,“一切以事实为基础以非虚构为主要创作原则的小说,都属于非虚构小说的范畴”[6]122。因此,一般认为新新闻报道、传记小说、历史纪实小说、报告文学等都应划入非虚构小说范畴。

卡波蒂1966年出版的《冷血》(In Cold Blood)源于发生在1959年11月的一个新闻事件,即以真人真事为基础。在小说中,卡波特完全按照事件和生活中的真实逻辑展开情节,没有利用虚构小说打乱整个事件的时空,作家本人沉浸到人物的思想、世界观和个性中来建构情节等通常写作手法,同时他虚构了许多情节与矛盾冲突,遵从“只陈述事实而不做评价”[22]的写作原则。这种写作模式逐渐为其他作家所接受和采用,著名作家肯尼利(Thomas Keneally, 1935- )在小说《辛德勒的庇护所》(Schindler’s Ark,1982)的“作者按语”中写道:“这部有关奥斯卡·辛德勒的小说是根据与八个国家的五十个幸存者的谈话写成的……用小说的结构和技巧讲一个真实的故事是当今作家经常采用的一种手法。我在这里也采用了这种手法。”[23]因此,与传统的虚构小说相比,“在艺术上,非虚构小说具有小说的形式,几乎具有小说的一切优点,同时又可以避免小说的某些缺点。”[6]128作为非虚构小说的重要类属,传记小说的出现与20世纪一些作家热衷于文学改革、反传统的文学思潮有关,这种反传统的文学思潮认为,传记作家无须把自己禁锢在材料的真实性上面,而应该重视传记作品的文学性,写作时允许适当地虚构,超越历史的真实,达到艺术的真实。正如肯尼利所言:“所谓故事并不在于它是真是假,不在于它是否应该真,而在于它本身应该比事实更具有真实性。”[24]

三、结 语

综上所述,英美传记小说是传记与小说联姻杂合的产物。解构主义、后现代主义理论模糊了真实与虚构的界线,人们再次审视传记本质,对其文学性及表现力提出了更高的要求,非虚构小说拓展了小说的表现空间,这些都是当代传记小说兴起的重要背景与因素。传记小说的重要特征是运用小说技巧讲述真人真事。在当代英美文坛,作为重要的非虚构小说的分支,传记小说不仅数量众多,新作迭出,而且得到了作家和批评家的广泛关注。传记小说已经成为现当代英美小说创作的一个重要流派,或将有更加广阔的发展空间和未来。

参考文献:

[1]Kusek,Robert.“The Many Lives of Henry James-Biographies,Critics and Novelists on the Master”[J],in Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,issue:6/2011,p.90.

[2]Lackey,Michael.The Historical,Political,& Literary Audacity of the Biographical Novel.[EB/OL].2014-12-15.

[3]欧荣.洛奇为“传记小说”之辩——从洛奇新作《风流才子的多面人生》说起[J].外国文学动态,2013,(6):45-46.

[4]Ray,Jenna.Lackey,s Latest Books Released.[EB/OL].2014-12-16.

http://www.morris.umn.edu/newsevents/view.php?itemID=12886

[5]Lodge,David.The Year of Henry James[M].London:Harvill Secker,2006,p.8.

[6]聂珍钊.论非虚构小说[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1989,(6):121-128.

[7]盛宁.二十世纪美国文论[M].北京:北京大学出版社,1994.

[8]White,Hayden.Metahistory:The Historical Imagination in 19th Century Europe[M].Baltimore:The Johns Hopkins University Press,1975, p.2.

[9]邹溱.新历史主义、精神分析学说与海明威传记[J].北京大学学报(哲学社科科学版)1999(3):118.

[10]盛宁.二十世纪美国文论[M].北京:北京大学出版社,1994,260.

[11]唐岫敏等.英国传记发展史[M].上海:上海外语教育出版社,2012,206.

[12]Abrams,M.H.& Harpham,Goeffrey G.A Glossary of Literary Terms[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2010,p.25.

[13]Cuddon,J.A..A Dictionary of Literary Terms[M].Penguin Books,1979,p.79.

[14]Nicolson,Harold.“The Practice of Biography”in Biography as an Art:Selected Criticism1560-1960[C].Ed.J.L.Clifford.Oxford University Press,1962,p.195.

[15]Winslow,D.James.Life-writing:A Glossary of Terms in Biography,Autobiography,and Related Forms[M].Honolulu:University of Hawaii Press,1995,pp.8-9.

[16]Gordon,Lyndall.Charlotte Brontё:A Passionate Life[M].London:Chatto &Windus.Reprinted,Vintage,1995,p329.

[17]杨正润.现代传记学[M].南京:南京大学出版社,2009,26.

[18]Davis,Lennard J.Factual Fictions:The Origins of the English Novel[M].New York,Guildford,1983,p.212.

[19]郑佰青.“一部早期的《奥兰多》”——论伍尔夫的新传记《友谊长廊》[J].国外文学,2013,(1):109-116.

[20]秦海花.传记、小说和历史的奏鸣曲——论《奥兰多》的后现代主要叙事特征[J].国外文学,2010,(3):131-138.

[21]陆文岳.新新闻报道与非虚构小说——兴盛于美国六、七十年代的一种文学新样式[J].外国文学研究,1990,(4):137.

[22]Hollowell,John.Fact and Fiction[J].The University of North Carolina Press,1977:11.

[23]Keneally,Thomas.Schindler,s Ark[M].London:Hodder and Stoughton,1982.

[24]转引自张中载.为死者、生者、未出世者——评《辛德勒的庇护所》.文苑散步(张中载著)[M].北京:外语教学与研究出版社,2010,260.

The Rise of Contemporary Anglo-American Biographical Novel

CAI Zhi-quan

(School of Foreign Languages, Shihezi University, Shihezi, Xinjiang 832000,China)

Abstract:The biographical novel which tells real life stories of real people with the crafts of fiction has risen and become a new literary trend in English. Deconstructionism and postmodernism challenge and blur the demarcation between fact and fiction and the nature of biography is rethought and literariness is put under the spotlight. Meanwhile, non-fictional writing becomes popular. All the above mentioned factors contribute to the rise of contemporary Anglo-American biographical novel.

Key words:biography; crafts of fiction; nonfiction novel; biographical novel

基金项目:石河子大学教育教学改革项目“英美文学课程“翻转课堂”模式研究与实践”(KG-2013-08)。

作者简介:蔡志全(1979-),男,河北唐山人,石河子大学外国语学院讲师,石河子大学外国语学院“英美文学学术创新团队”带头人,文学博士,主要从事英美现当代小说与传记研究。

收稿日期:2015-10-22

中图分类号:I109

文献标识码:A

文章编号:2095-3763(2016)01-0045-07

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之五)