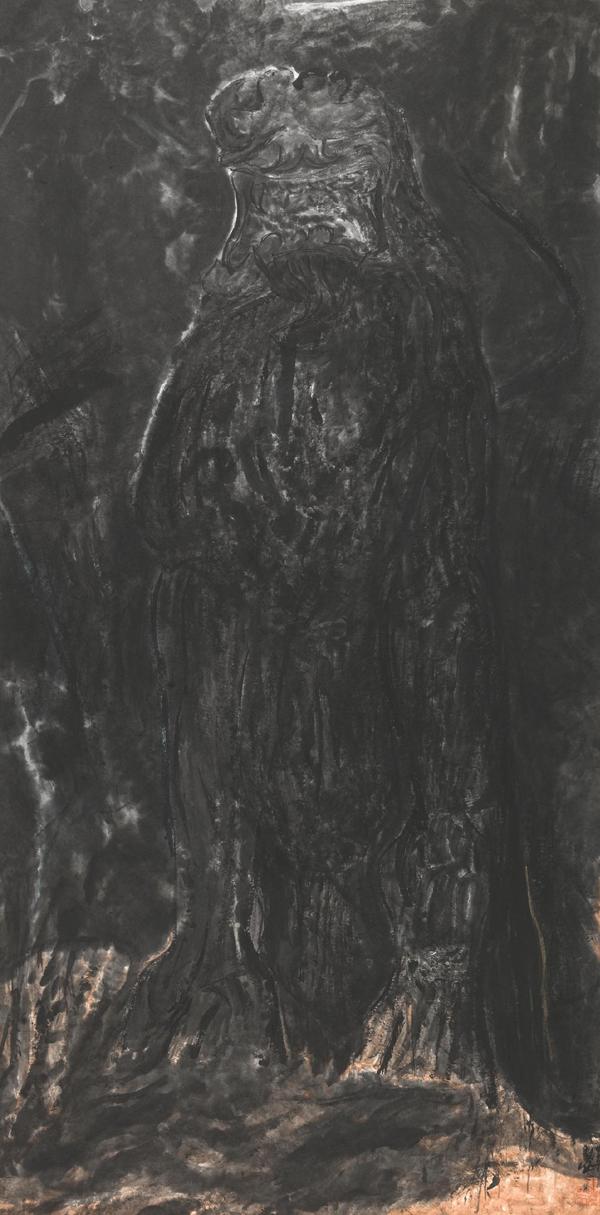

水墨扩张

水墨扩张,是指水墨性格的扩张,水墨形态的扩张;是指当代水墨的价值取向必须来源于对水墨本体的研究,水墨本体是水墨艺术发展的根本问题(是其他艺术方式无法代替的)。水墨扩张的另一含义,是指水墨性格在扩张的基础上应该具备“扩张性”,改变静态,从弱势走向强势,从台后走到台前,从逃避走向面对。

水墨扩张应遵循两个原则:

其一,水墨原则。水墨性格是中国绘画艺术区别于其他绘画艺术的根本。丢掉水墨形态或者水墨因素不再作为绘画主体时,水墨画的民族性将随之消失,附着于其中的精神因素将随之崩溃,民族审美心理将无法面对失去自尊的荒芜。故,纯粹而鲜明的绘画面貌是一个民族必须坚持的文化原则。

其二,黑白原则。黑白形象是中国绘画的重要标志(黑白理念,如传统绘画对色彩的理解和运用方式),是对生态的知觉态度和叙述方式,是民族理念、文化属性、绘画理法。黑白形象揭示了旨在表达的思维方式,是理或理性,是意志而为,是排除了似是而非之后的肯定:是就是“是”,不是就是“不是”,而非“似与不似”;是即白则白,即黑则黑,即实则实,即虚则虚。

水墨扩张的宗旨在于建立中国式的现代水墨艺术体系,从而验证民族文化面对时代的进步应具有的创建性和先进性;在于整合,整合与梳理传统文化形态在面对自然生态时所持有的态度、观点和言说方式,是形成现代水墨形态的基础。

水墨扩张,是否定与批判:否定把技法手段凌驾于艺术表达之上,把技法的习惯性方式称作艺术语言与风格,非艺术原理的本能意识。批判在艺术表达中回避“自我”的行为,回避社会形态的“孤芳自赏”,批判文化本质上柔弱与逃避。

事实证明,近百年来针对绘画艺术的探索与实践,在试图建立新型图式以取代旧有(传统)图式的转型中,由于新图式还不能够证明其有系统、有根据的存在,没有形成一个占据主导地位又具中国表达方式的作品格局,使这一绘画形态始终在两条不和谐的轨迹中并存。一是“中西合璧”式,而合璧的立足点是以西方现代艺术为价值准则,其结果是西方绘画格式对民族绘画方式的占有,中国绘画精神的消亡。二是坚守旧有传统,使作品成为传统画面的延续,又暴露出对当代社会形态的无能为力。这二者同样是不可取的。

传统绘画经过历史的传承,不但丰富了绘画表现形式和技法手段,同时也不断强化和印证了一个独特的结构法则和艺术理念。倘若把这一结构和理念的核心理解为一线一墨、一皴一点并以此称为中国绘画结体元素的话,不免会惊叹先贤以那哲人般的智慧对大千世界、自然万物的高度概括和归纳,它不仅给后者提供了一个表达方式和观察事物的视角,更主要的是从此建立了认知自然、表达事物的鲜明的民族作风以及独特的绘画理想。由此,一线一墨、一皴一点的生成,一开始就含有极高的文人精神色彩,体现的是生命态度、生物状态的知觉的知觉力和对于空间的理解方式。

再若,把“线”的特质称为无限意志,“点”为穴脉,“皴”法为表里,“墨”作灵魂,即游于物象,离于知觉,其结构本身就是一个生命体。事实上,一线一墨、一皴一点暗含着一个非常严谨的画理结构,其结构环环相生,秩序又相互扣合,而这种结构法则显然是审美哲学范畴的,非理性所能解说或解构的。形而上为“玄”,境界,知觉,物化,理念;形而下为“象”,依据、效法自然之属性,即顺、逆、差、错(自然理法)。如传统笔意说:“增不得一笔,亦少不得一笔。笔笔是笔。”然而,衡量这一界限的标尺为何物?是学理,是法则,还是感觉?所以,一线一墨、一皴一点,它自身则横生了一幅严谨而锐利的大图。

可见,一线一墨、一皴一点它本身又包含着“扩张”的属性,其意志大于山石,大于树木,大于万物,追求至上、至大、至美,张扬的是大规矩、大气派。

一线一墨、一皴一点,完全可以囊括当代画家关于绘画艺术所寄予的理想,完全可以承载当代绘画意志的表达与技法手段的运用,因为,一线一墨、一皴一点提供的是自然观、人文观和艺术观,且极具表现特质而非自然描绘的艺术理念。

没有伟大的技法,只有伟大的精神。

重新高举水墨旗帜,其内核就是以弘扬伟大精神为主导,重新复位由一线一墨、一皴一点所构筑的水墨原生态,并由此扩张了体现这一精神的水墨“扩张性质”。民族文化艺术的伟大与深厚,不能成为当代绘画艺术发展的障碍,同样也不能成为重复传统秩序的理由。相反,它是孕育新艺术形态的根源与土壤。由此,现在的情形,不是我们做过了什么,而是做得很不够。

信手拈来俱天成——刘进安艺术访谈

记者:您在80年代中期开始了水墨艺术的探寻,但我们知道那个时候的中国当代艺术正处在“传统”与“现代”、“东方”与“西方”的激烈争论中。西方现代艺术思潮冲击着中国传统艺术,那时候的人们普遍对传统艺术产生一种失望感。身处这样的潮流中,您是否也有同感?又做过哪些尝试?

刘进安:80年代中期也是我水墨探索的初始,在85年前后,我以水墨的方式画了大量的头像、半身像和一些人物创作,尤其在水墨人物头像上从笔墨运用到表现方式都做过多方面的尝试,从视觉审美到水墨的表现在这些头像里都有了较大的加强,无疑这和当时的艺术环境有关。

至于“传统”与“现代”,“东方”与“西方”的争论,包括对中国传统艺术的冲击,这在80年代(后称“85思潮”时期)确实热闹了一阵子,但时间不长,那倒不是东西方的争论,是西方现代艺术一股脑儿地倾泻在人们的面前,是西方现代艺术热,在这种气氛下中国传统几乎没有了,不是对中国传统的失望,说不上失望,是大家不知道了,因为我们这些经历过“文革”和改革开放的人,对本民族传统艺术的了解确实不比西方现代艺术了解的更多,所以,画中国画的人,开始思考如何使自己跟上形势,让中国画“现代”起来,这个朴素的想法应该是当时画中国画的人的基本思路。

记者:网上浏览您的新闻时,看到您在自己的艺术札记中曾强调创作的“大精神指向”和建构“中国式的现代水墨艺术”,如何理解“大精神”,“大”在何处?“中国式的现代水墨艺术”强调了“中国式”有怎样的含义?

刘进安:你可能看错行了,我从未提过什么“大精神指向”,我认为这是江湖人的说法,用一种非常空洞的大口号在欺瞒社会,不值一提。

“中国式的现代水墨艺术”我说过,为什么是说中国式的,顾名思义,即不是西方化的、有我们自己“知识产权”的,是一种中国式的现代方式,重新回到中国文化这个基点上来去叙述传统和表达现代。

记者:当代水墨自上个世纪80年代以来,就曾被冠以不同的名字:表现性水墨、抽象水墨、观念水墨、都市水墨、水墨装置等,很多人认为当代水墨从命名到定义都含糊不清,对此,您怎么看?

刘进安:我也有同感,在水墨领域由于定义不清才产生出上述这些个名字,也由于学术脉络不清晰才能产生这么多取向不明的水墨作品,这是画家的问题,还是“策展人”或“理论家”的问题,或许是大家的问题。在这方面,我更倾向理论家们给出答案,使画家们少走弯路,而不是一味地吹捧他们。

记者:有评论家认为:当代水墨过于混杂,还没有出现明确的新的实质精神。除非在视觉形式语言上,在材质感知的新发现上,即对笔性与纸性、墨性与水性、观看方式与修身模式上,以及对自然化的态度重新深化上,才可能出现新的实质精神。您是否认同这个观点?

刘进安:我不认同这种说法,这种说法就如同对一个人说,你要想有新的发展和实质精神,就必须从着衣到肉体再到灵魂,再到形象,还必须在你五官的深化上来个彻底更换或更替,才能出现新的实质精神,也许这种比喻不恰当,但以这个评论家罗列的视觉形式、材质感知、笔性与纸性、墨性与水性、观看方式、修身模式还有自然化的态度等方面上看,重新深化一下就能出实质精神,照他的意思有这么明确的做法为什么水墨又过于混杂而没有精神呢?再说,精神是深化笔性、纸性、墨性和水性而来的吗?我倒觉得水墨过于混杂的原因正是有了太多这样的评论家的误导和乱说。

记者:在上一届的“水墨与美术史”国际研讨会上,美国学者詹姆斯·埃金斯认为(传统)水墨画并不容易融入整个国际艺术中,因为只有多样的信息和深厚的历史沉淀才能更为深入地解读一幅水墨画。水墨进入当代如何克服跨文化的交流障碍?目前,当下水墨画是否已经融入了国际艺术?

刘进安:在融入国际艺术上美国学者解读一幅水墨画的长短,从美国人的角度那一定是有道理的,的确如此,水墨画的个性限制了它自身活动的空间,我们去关注问题时,似乎总是不能摆脱个人情绪化的问题,体量不够大,这是它的不足处,当然,融不融入国际化这不是中国水墨的目的,也不是你有问题而不能融入,这是个相对复杂的问题、是文化问题、是国家间的问题。

至于你说的克服跨文化的交流障碍,谁克服,是我们还是他们,所以,在国际艺术领域没有高低差别,只有不同的艺术,融入国际艺术不是以牺牲自己或调整轨迹为代价,那样也就失去了这一艺术最重要的价值,在我看来,水墨画在融入国际艺术问题上,水墨画家应该首先具有国际视野和胸怀。

记者:在对统绘画继承的研究中,您曾以“一线一墨、一皴一点”概括其独特的结构和艺术理念,这简单凝练的八个字中蕴含着怎样的艺术特色和态度?

刘进安:“一线一墨”“一皴一点”这是我对中国画传统认识的一个描述,是个人化的。认为古人在面对社会自然时所秉承的尊严和态度,拿捏的时间和距离,使得那个时期的文化充满了智慧,使得万物条理清晰、层次分明、前后有序。“一线一墨”“一皴一点”这种对事物高度概括的能力,鲜明地确立了一个中国画认知基础,它是自然观,也是方法论。

记者:您在论述中说过“要重新高举水墨旗帜,就必须体现水墨的‘扩张性质”,如何理解水墨的这一性质?

刘进安:这是我在2003年的一篇文章里说的话,“水墨的扩张性质”大意是指水墨艺术的自身能力,大家知道,中国画要想具有更大的空间,让更多的国家和民族认识中国画,欣赏中国画,只靠人为的推介和传播还不足以证明这个画种是否具有世界性语言,水墨自身的语言系统能否征服观众是这一艺术生存的关键,所以,水墨的扩张能力是现代水墨艺术研究不可回避的一个重要环节。

记者:现在很多艺术家有“回归传统”的倾向,您曾多次表示您并不赞同这一理念,与此相比,您强调得更多的是“关注当下”?

刘进安:是的,我强调的“关注当下”,在你有经历的生活中去发现、挖掘、归纳与创造,是一个健康而正常的画家(人)必须面对的,在现实生活中能调理出新时期的文化特点和学术深度,他的挑战性足以使一个人付出全部精力而奋斗不止,我认为这是一个正常人的反应。

“回归传统”的倾向,从学术角度上讲,应该说是个人化的事,就是你自己喜欢,回归到哪个朝代都可以,喜欢嘛,但不要做主张,不要作为学术观点要求大家那样做,那就不对了,就不正常了。那么现在有这种“回归”倾向,不止一人这样做,就是市场的原因了,不懂画的人喜欢看得见摸得着的东西,所谓有“意境”,有“诗意”,还有有出处的笔法等,把拼凑抄袭的东西拿出来又好卖何乐而不为呢?假如,那些画商们突然喜欢起前卫的、抽象的、甚至行为的艺术,你还会看到这些个所谓的传统样式的作品吗?

所以“回归传统”这个说法不具有学术价值。当然,至于“回归”能不能回归过去还是个问题。

记者:提到水墨人物画,您可以说是标杆性的人物,为什么选择水墨人物这种生活中的具体形象作为主要创作?您又是如何将人物用抽象的现代化水墨语言加以表达的?

刘进安:人物、山水、花鸟,中国画的三大类,在传统绘画中山水、花鸟积累的东西最多,走向也最成熟,相比较人物画略弱些,知难而进是(我在大学时期)特别愿意做的事。

另外一个原因,现代人物画在西方结构、透视、体积这些法则传入中国后,人物的造型方式与传统人物法则有了很大的不同,这种借鉴或融合,无疑给中国画人物提供了各种可能性,这也是兴趣点之一:人物画在表现现实生活方面比之其它似乎更直接些。当然,这也是我喜欢人物画早期的一些想法,现在看来,人物、山水、花鸟对画家来说并不十分重要,关键还是依据表达需要来选择用什么方式更合理、或者更能说明问题。

记者:我们知道您的创作一直是丰富且多变的,除了人物,静物、山水也是您尝试及探索的领域。近期,您的创作重心在哪方面?

刘进安:我的创作路径相对来说变化多些,有兴趣就去尝试,似乎并不在意这些作品怎么归类,这样做使自己在绘画中感觉自如了许多。现在也说不上有什么创作重心,但总是有一些作画的欲望伴随着自己,似乎要画点什么,这种感觉很好,尽管只是说说。

记者:您已经连续两届参与了“易象——南北写生对话展”,您带领着学生从山水到人物进行写生创作,您如何看待“写生”这一课题?

刘进安:我与周京新老师各自带学生作了两年的“易象——南北写生展”效果很好,南北写生对话、交流这种方式非常自然,真实,我和周老师都是学校老师,长期在学校教书,学生较多,这其中的心得体会必然反映到教学成果上,所以,这种对话交流对于我来说收获也是大的。

近些年,在中国画界写生比前些年似乎又热了许多,大家又重新走向生活,从生活中去感悟、去学习,我认为这是好事,也是正常的事,就像一个人吃东西那样,想去吃去拿就是了,这说明你身体需要这种食物,很自然,没必要给他附加过多的含义与说法。

记者:在平常的交流与学术探讨中,您觉得南北水墨流派有何异同?

刘进安:南北话题也是个老话题,从历史到今天不时会有人提起,但现在看来,就像我前面说过,它也是一个不具有多少学术价值的话题,找这种异同有意义吗?我认为一点意思都没有,异同就像自然那样一直存在着,这是生态,这里边没有长短、高低之分,只有异同的存在才能有大同的形象,更何况,南北水墨也好,东西水墨也好,这种异同只是地域和性格的差异,并没有从流派和艺术主张上形成自己。

记者:从写生创作到展览讨论,您在教学中有什么独特的教学方式,比较重视培养学生的哪一方面?

刘进安:美术教育和其它教育一样还存在着诸多不足,比如“真实”,比如对“人性”的培养,等等,但这些我们做不了,能做到的或者必须做到的就是我所涉及到的学生,简单地说就是能力的培养与对事业的敬畏心,主张学生要热爱你的事业,热爱就要研究、实践,这里边有失败,也有成功,要有耐心。热爱就要维护它、尊重它,不要滥用它,保护自己和艺术的纯度。

记者:从2012年至今,从香港苏富比、佳士得到内地的保利、嘉德,各大拍卖行都开始开设当代水墨的专场拍卖,国内艺术机构也频繁举办当代水墨的艺术活动,中国当代水墨在这两年取得的进步,我们不能否认这跟拍卖公司和画廊系统的互动有着很大的关系,但很多人对这种热度的持久性并不看好,您觉得如果想保持当代水墨的“热度”,对于画家本人、拍卖公司、画廊等艺术机构而言,应该怎样做更好?

刘进安:如果当代水墨艺术通过画廊和拍卖公司或者其他市场方式的推动,使水墨艺术取得了进步,当然这是人们愿意看到的,是好事。我一直认为,中国水墨在某些方面比其它方式更能代表中国的性格,它具有率真、鲜明、朴素的个性与形象,又能承载一个画者表达世界和认知的能力,所以,只要是能推动这一艺术方式的我们都支持,当然,除市场之外,应当更需要水墨艺术自身在艺术类型中的重要性,这就需要更多的画家和市场针对当代水墨的研究与探索,从学术上把水墨艺术推向一个高度,对水墨艺术的发展是非常有益的。

记者:当代艺术正处在一个发展过程当中,很多人、很多艺术品能否进入历史,对于大家来说都是未知数。但通过观察这几年画廊系统和拍卖公司的选择我们可以发现,大家都在分享一套日趋相同的核心的名单系统,这些人都是大家比较认可的当代水墨艺术家,这是否反映了在学术上、在价值认知上,关于当代水墨体系已经日趋形成了一种共识?您觉得什么样的艺术家才能够成为这套核心名单里的一员?

刘进安:这套核心名单是拍卖公司根据市场需求选择的,它反映到学术上,我觉得应该有差异,也就是说拍卖的成绩跟学术无关,尤其是中国的画廊和拍卖公司,在这里不要自欺欺人,就像那句“你懂得”一样,大家都懂,既然大家都懂得,那么这个名单只能是市场名单或者是什么名单,就我了解的情况在学术界没有什么共识,我觉得真正的有学术能力的画家不会成为这套核心名单的一员。

记者:您觉得如果当代水墨未来要发展得更好,有所突破,该如何处理好“传统性”“时代性”“创造性”这几者之间的关系?

刘进安:当代水墨要发展得好,唯有不断创造,这是艺术的本性。如何处理好“传统性”“时代性”“创造性”之间的关系,我认为这种说法也是多余的,因为,成功的创造性作品必然在时代中有说明问题的能力,有创造性的画家,必然也是一个能力全面,既能整合过去又能把握未来的强者,这些“传统性”“时代性”和“创造性”不是具有创造性画家考虑的重点。