雅鲁藏布大峡谷

廖应琴 萧洛

上世纪五十年代,许多科学家依据雅鲁藏布江许多大支流呈反向汇流的特点,推断其上古时期曾经由东向西流向缅甸的伊洛瓦底江,后因两大板块相互碰撞而改道流向了印度的布拉马普特拉河,当时板块理论炒得热火朝天,似乎又旁证了雅鲁藏布江是“袭夺河”观点。

可是,我国著名地理学家杨逸畴从雅鲁藏布江源头开始一路考察下来,并未发现其支流帕隆藏布江同伊洛瓦底江上游之间有任何古河道的遗迹存在,论证了雅鲁藏布江是一条适应地质构造发育而产生的“先成河”,并非因布拉马普特拉河溯源侵蚀的“袭夺河”,成为上世纪八十年代一个重要的地理发现。

上世纪七十年代初期,对于青藏高原科学探险考察来说,是值得大书特书的年份。他们走进西藏东南部地区,进行地学、生物学方面的综合考察,取得了一个个意外重要科研成果,推翻了雅鲁藏布江是一条“袭夺河”的观点,便是当时的一个重要地理发现。尽管这个重要地理已经过去了30多年,可回过头来还是有许多值得回味的地方。

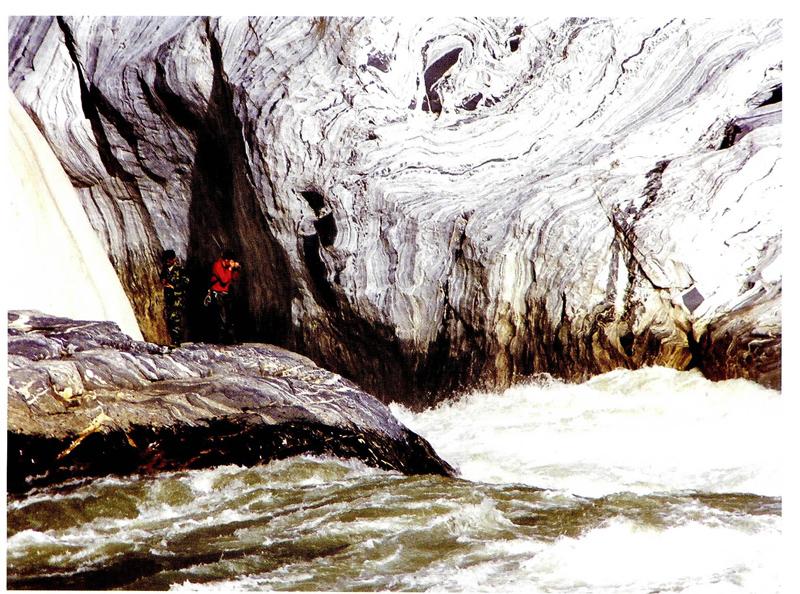

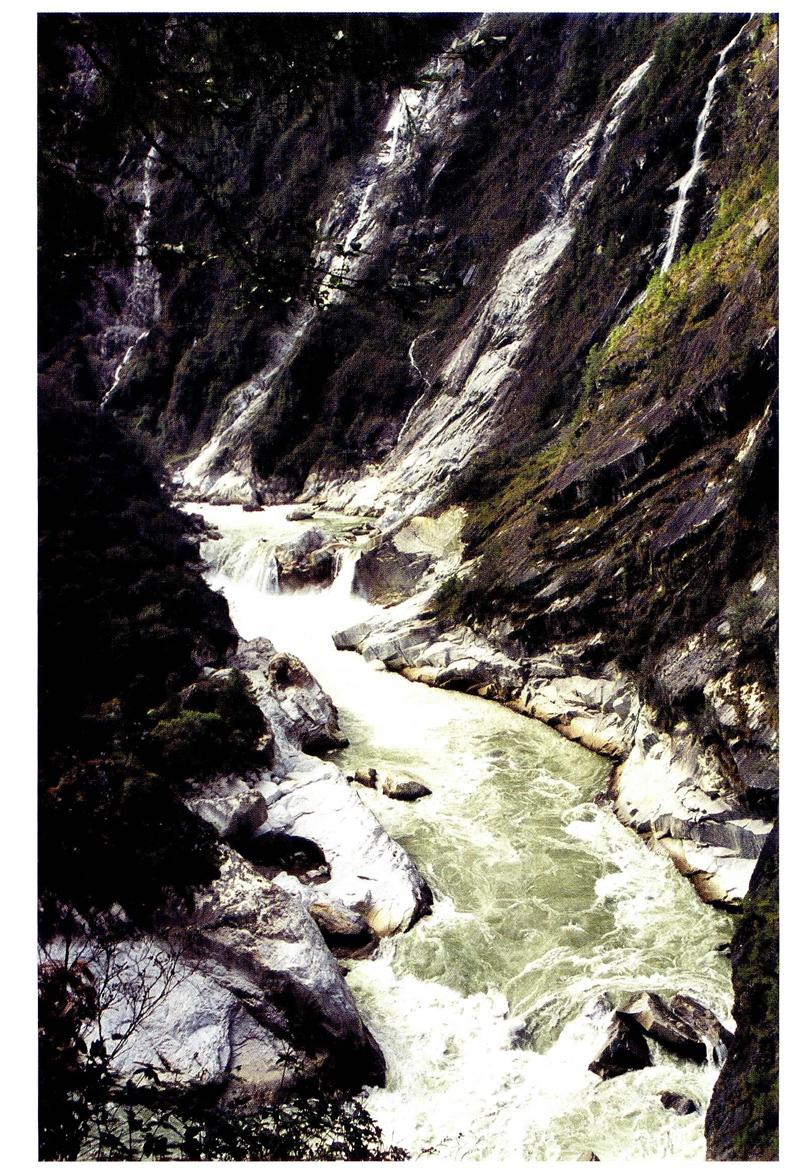

雅鲁藏布大峡谷上的构造既有褶皱也有断裂,而以断裂为主,都是规模巨大的压扭性断裂带。(摄影/高登义)

一块超基性石头,科学家推断雅鲁藏布大峡谷是条大断裂带。

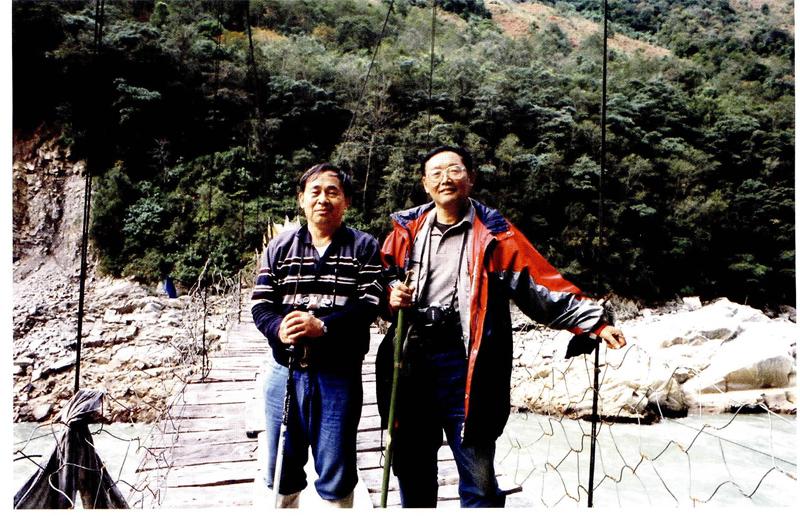

上世纪70年代初,尽管“文化大革命”如火如荼,但在中国科学院副院长、世界著名科学家竺可桢的积极努力下,中断5年之久的中国科学院青藏高原综合科学考察队又恢复了野外考察活动,中科院地理所研究员杨逸畴参与了青藏高原的科学考察,他们从雅鲁藏布江源头开始,沿江一路考察。1973年9月21日,当考察队大队人马结束察隅的多学科综合考察返回北京时,却留下了一支包括杨逸畴在内的8人小分队挺进墨脱,他们的主要使命是利用进入墨脱县短暂的开山季节,深入到雅鲁藏布大峡谷腹心地带,沿江测量雅鲁藏布江水,获得这一带的各项水力资源数据,从此拉开了雅鲁藏布大峡谷科学考察的序幕。

1974年,由关志华任组长,章铭陶任副组长,有杨逸畴、鲍世恒、肖树棠等5名科学家参加的雅鲁藏布江水力资源考察组,从米林县派区出发,沿20世纪初英国人F.贝利、F.K.沃德曾经走过的路线,经大渡卡、格嘎、加拉到达白马狗熊,对雅鲁藏布大峡谷这处江段进行了科学考察。

杨逸畴经过连续两年的科学考察,一个结论在心中孕育,雅鲁藏布江并非科学家们先前推测的“袭夺河”。而真正让他将这个结果公布于世,却是1981经中央批准,中国科学院和国家体育运动委员会决定从第二年起,对南迦巴瓦峰地区开展登山和综合性的科学考察活动。

1982年2月,当杨逸畴一行到达一个叫大渡卡的村庄时,南迦巴瓦峰非常清晰地呈现在大家的面前,他们显得很激动,都欢呼起来。这时,杨逸畴发现南迦巴瓦峰的西坡挂着一条灰白色的冰川,特别想去看看。第二天,他们专门去了距离南迦巴瓦峰更近的格嘎村,带上几个向导爬到冰川上去搞测量。让杨逸畴特别惊奇的是,这条冰川没有连续性,有六段空白区,其末端还飞过直白村落入雅鲁藏布江中。他后来请教冰川学家张文敬,方知这是中国首次发现的跃动冰川。

泥石流、雪崩、急流等让科考队员们行进很慢,有时让大家意想不到,路上除了野兽以外,马蜂窝也很多。有次刚到宿营地,鲍世恒急着去草丛中小便,刚钻进一会儿,就听一声怪叫,人又从草丛里窜出来,原来是他不小心捅了马蜂窝。据当地老乡讲,3只马蜂能蜇死1匹马,足见这里马蜂的凶猛。鲍队员打着滚儿从草地里出来,头已经肿起,一下大了好几圈,像个巴斗。考察队没有队医和解毒药,只有蛇药,赶快用水化开,黑乎乎地抹了一头一脸,一月后才消肿。惹不起还躲得起,人遇上马蜂窝都绕道走。还有一次,为躲马蜂有人差点儿遇险,路途中树丛里有马蜂窝,大家实在不愿听老乡的话,为这几十米的马蜂道而改道几十米爬山,绕上半天。于是他们用雨衣包着头,裹住身体,然后低头缩肩一口气冲过去,结果有人只顾低头看脚下的路,跑过了头,一气儿冲过去,滚倒在路边坡下,幸好被树拦住,才没跌进峡谷。

绒扎瀑布。(摄影/税小洁)。

杨逸畴(右)1998年秋在雅鲁藏布大峡谷。(供图/罗洪忠)

当他们到达白马狗熊时,两边都是悬崖绝壁,中间是江水急流,根本过不去。向导告诉说,他们打猎时走到这里无法沿江下行,除非翻越西兴拉山绕个大圈子,才能走到雅鲁藏布江大拐弯顶端扎曲。他们本来打算绕道考察,可西兴拉早已大雪封山,根本没法走。当时所带的物资也几乎用尽,大家在一起商量,这次探险考察就此打住,从原路返回。虽然这次没能考察白马狗熊至扎曲之间的雅鲁藏布大峡谷河流段,可两次的考察经历却让杨逸畴对大峡谷地貌有了详细了解。

这次考察中,地质学家郑锡澜最为辛苦,每走到一个地方就要敲敲打打,找石块作标本,装进自己的大背包里。有些队员的包越背越小,可郑锡澜的包却是越背越大。有一天上午,杨逸畴正在他旁边观察地貌,偶然听到他小声叫道:“咦,这个石头不一般”。杨逸畴走进一看,凭着青藏高原多年科考发现,这是超基性岩体,是地壳深处物质一下子裸露到地表形成的。这个发现让他意识到,雅鲁藏布大峡谷是大断裂带,地质构造极为复杂。

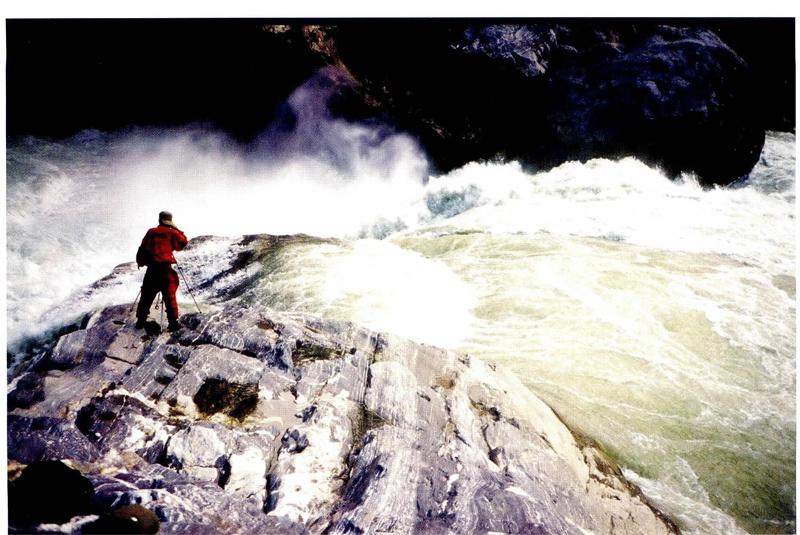

雅鲁藏布大峡谷藏布巴东大瀑布段,河床深切。(摄影/税小洁)

有关雅鲁藏布大峡谷的成因,曾有过许多种推测,可最主要的论点认为雅鲁藏布江大拐弯的成因是河流袭夺的结果,强调它是喜马拉雅山南坡南北向河流的溯源侵蚀袭夺了北坡东西向河流,奇特的大拐弯也就成了“袭夺弯”。当时,板块理论炒得热火朝天,而雅鲁藏布江许多大支流呈反向汇流的特点,似乎又旁证了“袭夺弯”存在的可能。由此,科学家们推断雅鲁藏布江上古时期曾经由东向西流,认为最早流向了缅甸的伊洛瓦底江,后因两大板块相互碰撞而改道流向了印度的布拉马普特拉河。

1982年3月,杨逸畴在《地理研究》第1卷第1期,发表了让世界地理界为之震撼的重要地理发现科考论文《雅鲁藏布江大拐弯峡谷的地貌特征和成因》。杨逸畴从雅鲁藏布江源头开始一路考察下来,发现雅鲁藏布江下游的“U”型大拐弯并非一个拐弯,而往下却是连续的多个拐弯,它们是适应不同方向断裂构造发育的先成河,而不是河流袭夺作用所造成的“袭夺弯”。

板块理论,解开了喜马拉雅山东端“地结”之谜。

板块理论是一个什么样的理论,杨逸畴对大拐弯成因的不同看法,是否违背了板块理论?这成为科学界关注的问题。

上世纪五十年代到七十年代,对于国际地球科学界来说,是一个空前伟大的时代。这一时期飞速发展的工程技术带动了古地磁、古生物以及海洋学诸学科的迅猛发展,引发了一场地学革命。大陆漂移说、板块构造说、磁极倒转说,演绎了8000万年以来的气候环境,对于历次古生物灭绝及其后的生物大爆炸有了新的认识,深海勘探使得特提斯古海的遗迹——地中海的沧桑史已经大致了然;曾与喜马拉雅同为深海洋底的阿尔卑斯山的每一块石头都被摸遍……

回首板块学说的建立,被公认为上世纪地球科学的最大突破。1912年,“大陆漂移”假说就这样在提出了,一些人称“有道理”,一些人摇头称“怎么可能”,而更多的人存疑,拭目以待:毕竟科学立论需要确凿论据。随着提议者的离去,这一假说一度沉寂;但是大地并未因此却步,若干年后的人们借助技术革命,忽然发现大陆正在移动,并且这种移动从来也没停止过,“板块构造”说脱颖而出。它不仅解释了海洋的形成、陆地的漂移,也解释了大陆碰撞的逻辑理论。这一系列新理论构成七十年代国际地学革命的核心,人类对于地球的认识因之大大向前迈进了一步。

从事青藏研究的科学家们,由衷地感谢这一场地学革命。他们曾以传统地学经典有关地槽地台学说,解释青藏高原成因时,说的就不免牵强了:雅鲁藏布江以北是一巨大地台,它曾为浅海;喜马拉雅则是深海之下的地槽,有物质在其上不断地堆积,由于受到挤压而形成山脉。至于翻上地表的蛇绿岩,则被认为是地幔中熔融的岩浆沿着地壳的深大裂隙侵入到地壳上部冷却而成。然而,中国科学家多年的考察实践,难以自圆其说。正是在这一国际地学新旧交替时代,板块理论就能很好解释这些问题。

杨逸畴等首批进入雅鲁藏布大峡谷的科学家,同样得益于板块构造理论、大陆漂移学说的帮助。当地质学家面对从南到北那一条条裸露着深海物质的缝合线、地球物理学家们面对古地磁测定的岩石形成在赤道以南的位置、生物学家们面对雅鲁藏布江南北迥然有异的古生物区系群落……他们不再感到茫然所措,用板块理论就能解释其成因,许多问题的答案不言自明。

当杨逸畴进入米林县派镇时,发现了一个奇特的地理现象,由西向东流的雅鲁藏布江,到这以后突然转向北东流去,穿切在喜马拉雅山东端的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰之间,并环绕南迦巴瓦峰转折南流,形成几百公里长的大拐弯,而且大拐弯中又套叠着一个个直角形的小拐弯,河道流路蜿蜒曲折,峡谷一个接着一个,最狭的地方不过70-80米。峡谷两侧的山岭海拔多数在4000米以上,从谷底到岭脊的相对高度都在2000米以上,切割深度和密度由下游向上,在大峡谷的顶端部位最大。

让杨逸畴更感到新奇的是,雅鲁藏布大峡谷两侧山地前山靠近峡谷,谷坡坡度介于30-50度之间,山地呈脊岭状向谷地延伸,构成交错的山嘴或起伏的峰面,一般没有冰雪作用。然而,其后山南北侧以南迦巴瓦峰、加拉白垒峰为主的山系,海拔却在5000米以上,主峰最高却达7787米,呈金字塔形角峰高矗,其它山岭大多呈锯齿状,雅鲁藏布江就是从这级地面下切而成的。

面对大自然的鬼斧神工,杨逸畴更是兴奋异常。雅鲁藏布大峡谷内外侧的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰还是冰川发育的中心,山岭白雪皑皑、山坡冰川悬垂,由于南来湿润气流可通过峡弯下段的谷地伸入,高山降水充沛,遇冷后形成大量冰雪积累,冰雪覆盖的山岭上雪崩滑道累累,导致雪崩和冰崩极为频繁。同时,谷坡洼地可以看到受冰雪崩坍补给发育的再生冰川,一些冰川舌可以穿越森林下伸到海拔3100米左右的雅鲁藏布江畔,属于我国罕见的季风型海洋性冰川类型。冰川融化后,常形成泥石流堵塞大峡谷江道。

雅鲁藏布大峡谷是如何形成的?先让我们从雅鲁藏布江说起。发源于喜马拉雅北麓杰马央宗冰川的雅鲁藏布江,是一条海拔最高的国际性河流,在我国境内全长为2057千米,由西向东与喜马拉雅平行前进,穿过中南部西藏,绕过南迦巴瓦,一泻千里,进入印度平原后,被称为布拉马普特拉河,流经孟加拉国汇入恒河,最终流向印度洋孟加拉湾。雅鲁藏布江在地质科学研究方面意义重大,这一条沿地质构造发育的河流,事实上是连缀欧亚板块和印度板块的缝合带。在遥远的地质年代里,有两块古陆地曾远隔上万里重洋,由于地球内部的运动,印度所在的板块脱离了远在南极附近的母体,向北漂移而来。与欧亚大陆相撞之际,便是古大洋消失之时,而连接的一线,发育成雅鲁藏布江。

独特的地理构造,奇特的地貌环境,给雅鲁藏布大峡谷设下一个个谜。杨逸畴借助板块理论,解释了雅鲁藏布大峡谷形成的原因。雅鲁藏布大峡谷地处喜马拉雅山东端,北与念青唐古拉山、东与横断山脉交接。这里地处印度板块和亚欧板块碰撞的雅鲁藏布江地缝合线的东端,南迦巴瓦峰矗立在大峡谷的内侧,被地质学家们称为喜马拉雅山东端的“地结”。与此遥相对应的是喜马拉雅西端终结处,也有一座海拔8125米的世界第九高峰——南迦帕尔巴特峰,环绕它也有一个河流大拐弯。喜马拉雅两端对称形成的一山一水一峡弯,蔚成自然地理奇观。而这被地质学家们誉为喜马拉雅东西“地结”的两座奇特高山,就像两颗巨大的“钉子”,将印度板块镶嵌在欧亚板块上。

杨逸畴查阅资料还表明,直到今天,印度板块仍在向北推进,作为最前锋的大峡谷地区孤军深入,将南来陆地深深楔入欧亚板块之中,在青藏高原的强烈隆升中,河流持续深切,形成举世无双的大峡谷。

峡谷密集断裂,成为雅鲁藏布江是先成河的重要依据。

当印度板块朝亚欧大陆推进时,必然会受到对方的抵抗,自然向东西两方寻求应力的释放,必然出现喜马拉雅山脉东西两端的弧形转折,以及近似南北走向的密集断裂和褶皱。如何从雅鲁藏布大峡谷地貌中证实地质学家的推断,就成为杨逸畴考察的重点。

杨逸畴凭着连续两年对雅鲁藏布大峡谷的考察发现,从大峡谷内部看,这里是一个向北东倾伏的背斜构造,背斜的西北翼出露地层以云母片岩、片麻岩为主,围绕南迦巴瓦峰构成一组密集的弧形断裂面,这一段大峡谷河流的环形曲折正是适应这种地质构造的结果。背斜东南翼出露岩层以各种片岩、片麻岩和千枚岩为主,所显示的构造既有褶皱也有断裂,而以断裂为主,都是规模巨大的压扭性断裂带。

雅鲁藏布大峡谷白马狗熊、岗郎和达波江段,构成了最为雄伟险峻的连续大峡谷,从上部到谷底都有交错山嘴、残留谷肩和多级阶地,明显表现出套叠的谷中谷,大峡谷强烈切割发育的形式,让杨逸畴异常兴奋。正是这样的强烈切割,大峡谷岩石比较破碎、风化强烈,若受到暴雨、地震的触发易产生崩塌和泥石流。有时一次巨大的泥石流,往往堵塞大峡谷江道,为河床提供大量巨大物体,影响河床的水文特性,改变河床的塑造过程。雅鲁藏布大峡谷的河床多急流险滩、礁石星罗棋布,甚至出现小的跌水。

杨逸畴根据水文实测,加拉至米亚间7.8公里河段,水面下降350米、平均坡降竟达49.9‰。有的河段流速超过16米/秒,急流挟带着巨大的推移质,磨蚀着河床前进,发出隆隆的响声。就在他们考察的枯水时期,河床往往出露基岩,基岩上部兀立着的巨石。正是在这巨大水流的强烈侵蚀下,河床形成一系列纵向深栖、串珠状的深槽及单个的壶穴、洼坑等,基岩河床上还有许多鱼鳞状叠覆的拍浪侵蚀“瘫痕”,局部河床还有基岩耸立的中流砥柱。

雅鲁藏布江上、中游江段发育在东西向深大断裂带上,以断断续续出露的蛇绿岩为标志,地形上表现为宽大平直的贯通谷地,已为众多地理地质学家所公认。可杨逸畴考察派区以下的雅鲁藏布大峡谷,明显感到雅鲁藏布江下游则是顺应地缝合线东端构造的弧形转折造就的一系列密集的断裂和褶皱发育而成的。随着青藏高原的强烈隆起,河道适应着断裂构造带这个薄弱部位一步步下切发育,一些局部河段还适应着与主断裂相配套的那些横向断裂而发育,导致大拐弯中叠套着一个个连续的小拐弯。

在杨逸畴看来,以南迦巴瓦峰为中心的大峡谷内侧地区,则是两大板块强烈隆升的上升中心,它的不断间歇性强烈上升,使大峡谷江段一个接着一个、一个套着一个。把大峡谷和整个雅鲁藏布江中上游联系起来看,它无疑是一条适应自身构造发育的先成河流。

在雅鲁藏布江中游谷地,断续分布着从渐新世到中新世的杂色砾岩和砂砾,表明雅鲁藏布江的发育历史,最早可追溯到中新世。杨逸畴在大峡谷内侧的南迦巴瓦峰周围,同样见到了保存完好的海拔5000米左右的夷平面,这就是原始高原面的残遗,从而证实雅鲁藏布大峡谷最早是在这级面上发育并适应断裂构造而下切形成的,只不过现在的这级夷平面,因随着南迦巴瓦峰强烈的上升而发生了变形。

杨逸畴考察雅鲁藏布大峡谷后,发现大峡谷中至少形成了三级阶地,同样反映了构造隆升的阶段性特点。可这样的阶地,也因受到山崩、洪积等的影响而变得格外复杂。他由此推断,晚更新世以前老的河系发育,是在较高部位的宽谷地内侧侵蚀和下切同时进行的,而晚更新世以后到现在,则以强烈下切侵蚀为主,导致大峡谷流域同高度一级支流的悬谷瀑布十分普遍,更进一步表明这级阶地以后河谷下切,新构造的抬升是更为加剧的时期。

墨脱大地震导致大峡谷中的村庄地面陷落,谷地河床瀑布消失,整个山河面貌为之改变,是否成为先成河的证据?杨逸畴借助板块理念,解释大地震产生的原因。墨脱大地震再次证明,雅鲁藏布江大拐弯是适应于欧亚板块与印度板块碰撞造成的断层带发育而成的大峡谷,南迦巴瓦峰就是印度板块的先锋,向欧亚板块俯冲,南迦巴瓦峰对面的加拉白垒雪峰将其抵住,是年轻的喜马拉雅山强烈上升的中心,是地形构造转折最急剧、地应力最集中的地方之一,这里是我国大陆最为活跃的地震带之一,山地在强烈上升,河流在强烈下切,以快速抬升为特点的现代构造运动,在这里表现得更为明显和强烈,全世界都会给予关注。1950年的这场大地震,就是一次发生在人们眼皮底下的强烈现代地壳构造运动。

杨逸畴提出雅鲁藏布大峡谷是先成河后,必然会引来坚信“袭夺弯”科学家们的质疑。可在他看来,“袭夺弯”要成为可能,既要弄清雅鲁藏布江大拐弯形成的原因,也要弄清雅鲁藏布江和大支流帕隆藏布江相互袭夺的关系。这中间无论谁袭夺谁,被夺河上是否有倒流河?袭夺弯以东是否有断头河?雅鲁藏布江从上游到下游,坡降的演变符合正常河流塑造的过程,二级高原夷平面的分布情况有着发育的一致性,并没有出现古雅鲁藏布江由东向西流的地势,反证了雅鲁藏布江就是一条适应性的先成河。

杨逸畴同样考察了帕隆藏布江、伊洛瓦底江上游,并未发现两者间有任何古河道的遗迹存在。至于雅鲁藏布江一些大支流反向汇流,他曾分析了大峡谷以上的16条大支流,与干流成锐角相交汇入的有6条,与干流垂直相交汇入的有5条,与干流流向呈钝角相交反向汇注的只有5条,如萨迦藏布、年楚河、拉萨河、曼曲、帕隆藏布等,其发育几乎都是适应同方向断裂构造的结果,同样不能作为“袭夺弯”的证据。由此,杨逸畴大胆推断,古雅鲁藏布江不可能通过帕隆藏布江汇入伊洛瓦底江入海,雅鲁藏布大峡谷河道是适应两大板块之间巨大密集的高角度弧形断裂带发育而成。随着南迦巴瓦峰的不断上升,河流不断下切而形成峡谷。