象牙塔与生活世界的阈限呈现

王志文++卫银栋++樊友猛

摘要:实习是大学教育的重要环节,对实习阶段的认知与理解直接关系着此环节的管理和引导。将人类学的仪式理论引入高等教育实习管理的研究,把实习过程看作大学教育过程中的阈限阶段,利用质性分析的研究方法解析生产实习的日记,并结合定量分析通过“体力”、 “态度”、“情绪”、“专业技能”和“人际关系”五个维度对这一阈限阶段的结构和反结构特性进行描述和分析,得出实习是以结构与反结构为特征的阈限阶段,体能是大学教育的主要短板和态度波动幅度较大,需要长期关注等结论。

关键词:高等教育;生产实习;阈限;质性分析

引言

实习是在校大学生与社会最接近的环节,也是大学生在象牙塔和生活世界徘徊的灰色地带。积极、正确地引导大学生的实习工作,不仅能巩固大学生的理论学习,而且能培养其对专业工作的热爱。根据国家教育部教学大纲的要求(主要指社会科学),生产实习占到了本科学习的八分之一的时间,即一个学期六个月的时间。在生产实习的六个月,学校与学生的关系也从校园捆绑式转化成了实习单位与学生的捆绑式,学校此时的控制与引导相对薄弱,因此对这个阶段的研究重要且必要。研究以人类学仪式理论为纲,利用质性分析与定量分析相结合的研究方法,从大学实习生的视角出发进行多维度的剖析,以期对生产实习的管理提供一管之窥。

一、 仪式理论与生产实习

人类对仪式的研究浩如烟海,对仪式的理解和认知也见仁见智。[1]而诸多研究中,以人类学对仪式的理解最为丰富。人类学对仪式的研究大致分为两大方向:一是对古典神话和仪式的诠释,主要受古典进化论的影响,将仪式视为文化的原初形态,尝试建立历时性文化时态的建构机制[1];二是对仪式的宗教渊源和社会行为的探讨,主要将带有宗教意义和喻指的仪式作为具体的社会行为,考察其在整个社会结构中的位置、作用和地位[1]。

实际上,自19世纪“仪式”作为专门性分析词语以来,人类学对仪式的研究主要倾向探讨其在社会中的意义。关于此,法国人类学家涂尔干认为世界可以划分为世俗与神圣两大部分[2],前者指人们的日常经验与世俗活动,后者指能引起人们敬畏、崇敬的精神活动,神圣与世俗可以区分仪式与日常生活,由此便能凸显仪式的神圣意义。功能学派的代表人物马林诺夫斯基认为“所有的巫术和仪式都是为了满足人们的基本需求”[3],仪式则成为帮助巫术实现日常生活中人们难以办到事物的功能性表演。法国民族学家范·吉内普在《通过仪式》一书中,提出了通过仪式的一般模型,即分离(separation)、过渡(margintransition)、组合(reaggregation)三个阶段,分离即从过去的状态或地位中分开脱离,过渡指既不在先前状态也不在新状态中的中间状态,组合即指通过新整合所实现的角色转换。[4]他认为任何社会的个人生活都要经历一些重要关口,如降生、升学、结婚、死亡等[5],这就需要“通过仪式”的凭照,使通过者本人调整身心,肩负起新身份的责任[6],同时将社会地位转换的讯息告知其他成员,重新界定相关的权利与义务[6]。通过仪式理论所具有的工具性操作价值,使仪式理论具备了“模型”化分析的特点。[7]

20世纪五六十年代以来,美国人类学家维克多·特纳对范·吉内普的通过仪式进行了更进一步的推进,他提出阈限前(preliminal)、阈限(liminal)、阈限后(postliminal)三阶段来代替范·吉内普的一般通过仪式,并认为仪式活动的重点应放在过渡(即阈限)阶段,同时将人类社会分为结构(Structure)和反结构(AntiStructure)两种状态。其中结构是指日常生活的状态,这种状态下人们的地位、等级、职务等社会等级差异显著[8],具有异质、不平等、世俗、复杂、等级分明的特征[9];反结构是对日常生活的逆转,人与人之间平等,无地位、财产、等级差异,其特征为同质、平等、信仰、简单、一视同仁[10]。以此来看,仪式过程又是一种“结构——反结构——结构”的过程,在阈限前阶段,社会结构规定着社会关系及地位;进入阈限阶段后,人们之间形成“特殊的关系”,社会结构被消解出现一时空白,有时人们会达到共睦态(communitas,共睦态,是指人们超越社会关系,主体间获得的平等相待、毫无芥蒂的伙伴情感与息息相通的认同感[11]);返回阈限后阶段时,社会结构重新恢复[12]。最终,通过阈限阶段的差异消除及超常体验,人们对社会结构进行反思,使社会结构得到重组或强化,整个社会也即是结构和反结构的一个辩证的动态运作过程。而阈限之所以成为仪式过程的核心,是因为它是“结构交界的状况”,是两个稳定“状态”之间的转换[13],只有经历这种“两可之间”、“模棱两可”(betwixt and between)的反结构状态才能实现社会结构的更新与再造[14]。

综上所述,仪式的研究历程就是一个不断将其与社会结合的过程。目前,对仪式理论的研究已从婚礼、祭祀等民俗仪式[15][16],拓展到旅游[17][18],综艺节目[19],文学[20]等方面,且主要运用“通过仪式”、“阈限”、“结构与反结构”等理论分析各自现象的意义与内涵。教育作为现代社会中的一个重要现象,已有大量关于仪式与教育的研究[21][22][23]存在,其中大学生实习作为大学教育中“将理论应用到实践”、“提高就业技能”、“衔接在校与就业”的一个重要程序,现有研究多局限于社会化[24]、实习制度[25]、法律权益[26][27][28]等技术层面,缺乏对急剧增加的实习现象从大学生角度进行心理变化历程、实习意义、实习影响的深层探析,也未能对既未完全脱离原有学生身份,也没完全融入实习单位的大学生进行阈限层面的剖析。本文基于此,意图用仪式理论从大学生角度阐释其实习过程,从而对大学生实习过程获得一种新的认识和理解,弥补这一研究方向的空白。

二、 研究方法

质性研究是以研究者本人作为研究工具,在自然情景下采用多种资料收集的方法对社会现象进行整体性研究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。[29]研究结合实验式内容分析方法和计算机辅助内容分析法,以体力、态度、情绪、专业技能、人际关系等五个维度为轴心对相关文本进行编码,然后对符码进行程度赋值,最后用定量的方式来描述实习过程中的实习生的状况。endprint

·教师与学生·象牙塔与生活世界的阈限呈现

(一) 样本选取

研究选择了二本院校的旅游管理专业生产实习为对象展开调查分析。由于分析时需要比较全面的文本数据,故选择了桂林理工大学旅游学院酒店管理专业为样本。该校要求该专业学生生产实习期间至少记录45篇实习日记,研究从2010级及2011级入学实习的136份实习日记中进行筛选。筛选的标准如下:1)日记大部分真实记录实习的过程以及实习的感受;2)选取不同的实习酒店及岗位;3)实习的期限都是6个月,以便在同等时间里对实习生的心理进行分析;4)实习日记的记录者都同在同一星级的酒店进行实习(该校酒店管理专业的学生大部分都是在五星级酒店实习),便于在等同条件下有效地分析实习生的心理状态。

研究在第一轮筛选后获得19个样本,为保证样本的代表性,又采用了三角测量的方法邀请了两名专业教师再次按照标准对第一轮选取的样本进行的筛选,最终选取15个样本进行分析。

(二) 编码与赋值

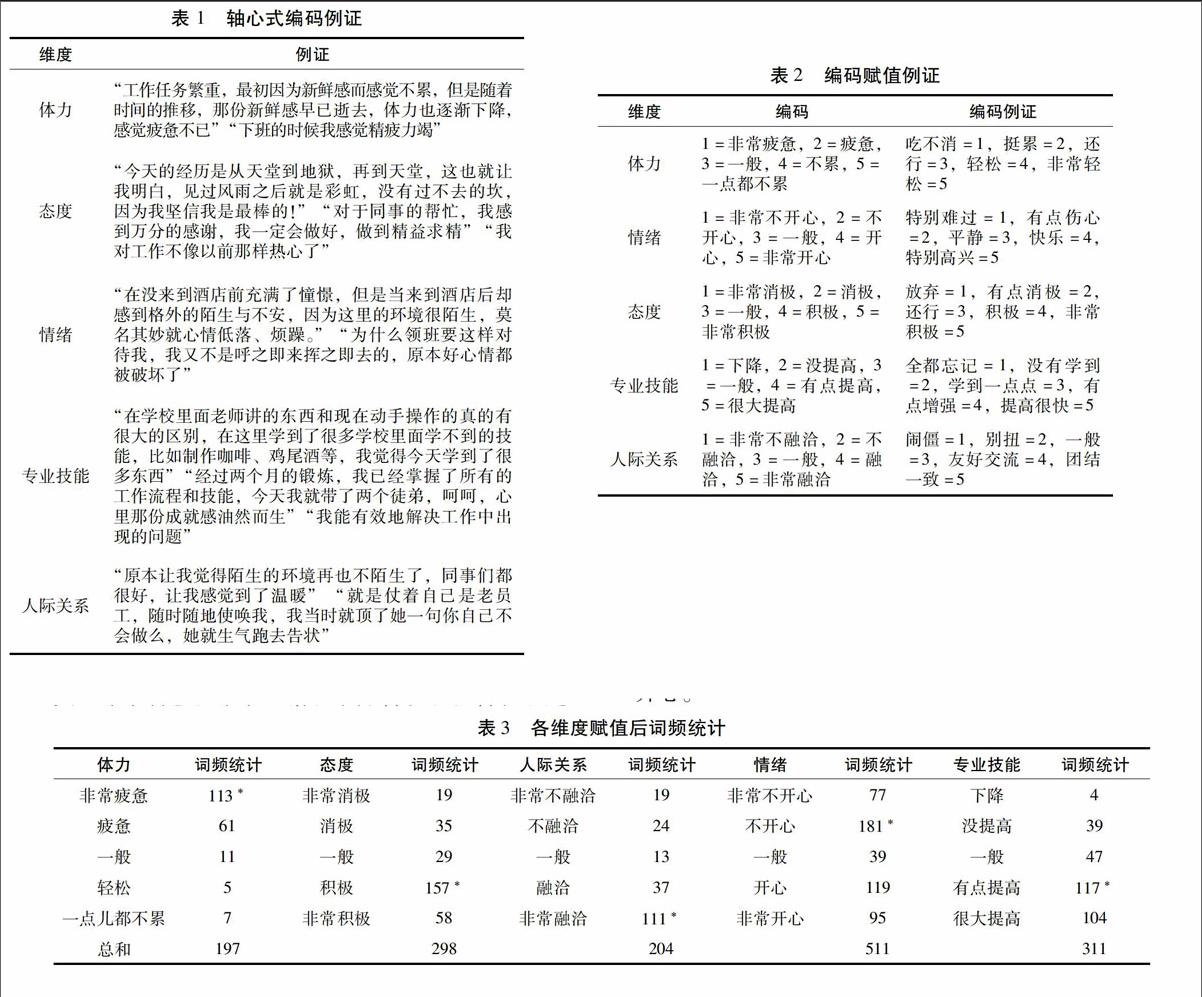

研究以体力、态度、情绪、专业技能、人际关系为轴心,对文本进行编码,首先提取与轴心相关的关键词并编码,具体如表 1。

“工作任务繁重,最初因为新鲜感而感觉不累,但是随着时间的推移,那份新鲜感早已逝去,体力也逐渐下降,感觉疲惫不已”“下班的时候我感觉精疲力竭”

态度

“今天的经历是从天堂到地狱,再到天堂,这也就让我明白,见过风雨之后就是彩虹,没有过不去的坎,因为我坚信我是最棒的!”“对于同事的帮忙,我感到万分的感谢,我一定会做好,做到精益求精”“我对工作不像以前那样热心了”

情绪

“在没来到酒店前充满了憧憬,但是当来到酒店后却感到格外的陌生与不安,因为这里的环境很陌生,莫名其妙就心情低落、烦躁。”“为什么领班要这样对待我,我又不是呼之即来挥之即去的,原本好心情都被破坏了”

专业技能

“在学校里面老师讲的东西和现在动手操作的真的有很大的区别,在这里学到了很多学校里面学不到的技能,比如制作咖啡、鸡尾酒等,我觉得今天学到了很多东西”“经过两个月的锻炼,我已经掌握了所有的工作流程和技能,今天我就带了两个徒弟,呵呵,心里那份成就感油然而生”“我能有效地解决工作中出现的问题”

人际关系

“原本让我觉得陌生的环境再也不陌生了,同事们都很好,让我感觉到了温暖”“就是仗着自己是老员工,随时随地使唤我,我当时就顶了她一句你自己不会做么,她就生气跑去告状”

一般而言,表示对某一事件的看法、某一心理描述的词语出现频率越高,说明实习生对此在意度越高,就越容易影响实习生的心理活动。但是,由于词频统计并不能解释词语所阐释的具体内容,所以有必要对这些实习日记提取出来的字句语段进行仔细分析。为了便于定量分析和研究,需要对各指标进行编码,编码时,采用里克特五点量表,根据实习者日记的文本内容,对出现的项目进行编码,1代表“很差”,2代表“差”,3代表“一般”,4代表“好”,5代表“很好”。但是针对不同的内容有不同的描述词,故以下是本文所设计的评价指标体系及其编码。

1)编码中有很明显的“很好”“好”“一般”“差”“很差”的字样。

2)对实习日记中出现的其他字样进行判断并归类:非常满意、非常不错、十分喜欢、很喜欢、超级好等归为“很好”一类;挺好、挺满意、不错、挺喜欢等归为“好”这一类;一般、满意、还好、还行、还可以归为“一般”一类;不满意、不喜欢等归为“差”这一类;很差、很不满意、很不喜欢等归为“很差”一类。

3)利用自身专业知识对样本出现的语句进行把握。对于选取的字句段进行概括性总结、编码和统计。

表2是对五个方面编码例证图示。

三、分析与讨论

筛选出来的15本日记中,女生占了73.3%,男生是26.7%,符合酒店管理专业男女生比例的现状。由表3可以看出关于情绪方面出现的词频最多,依次是专业技能、态度、人际关系和体力,可见这15个样本中都比较关注情绪这方面的描写记录,其中“不开心”出现的频率最高,这说明实习生在实习过程中情绪相对波动较大。体力、情绪、态度、人际关系、专业技能这五个方面中,分别词频出现最多的是“非常疲惫”、“不开心”、“积极”、“非常融洽”、“有点提高专业技能”,因此可以看出在整个实习过程中,实习生经常感觉到非常疲惫和不开心。

将每个维度的平均分与实习的时间维度相结合,可以描述出整个实习过程中五个维度的情绪变化趋势,如图1。

图1实习期间各维度变化趋势图

在分析趋势变化的过程中,研究采用访谈法去探究个中原因。访谈可以更直接地接触到实习生的心理活动变化,解决实习日记中所反映出来的问题,或者对实习日记中没有提及的问题也进行分析研究。

总体上看,“体力”和“情绪”关注的较少,“态度”、“专业技能”和“人际关系”三个维度关注的较多,五个维度之间的波动此起彼伏,从最初对“人际关系”的最高满意度到实习结束时对“专业技能”的自信反映了实习生较正式的变化。波动幅度较大的是“情绪”这一维度。

就“体力”变化而言,是五个维度最不满意的地方,实习初期(七月初)时体力较旺盛,后面逐渐下降,直到实习中期(8月份下旬、9月份)有明显的稳定状态,实习中后期(10月份)又直线下降,到实习尾声(12月份)又略有回升一点并处于稳定状态。对此在访谈中,被访谈者一对这个问题是这样描述的。

“刚开始的半个月里感觉很新鲜,感觉自己能够胜任,对自己太过自信,所以感觉还好不是很累,但是过了两个月之后慢慢发现工作一成不变,身体上的疲惫感越来越强,有点吃不消。所以在后期时候感觉非常痛苦,但还要坚持,希望得到解脱,距离结束还有半个月的时候,感觉尽头快要到了,就好了一点。实习回来之后,感觉得到解放,自由无比,突然觉得校园生活才是最美好的。”endprint

“态度”变化的分数介于3与4.167之间,也就是介于一般与积极的态度之间,从一开始入职时都是很积极,对自己以后的实习很有信心,过了一个月的摩擦后信心慢慢下降,遇到的困难让他们心理上产生阴影,有所退缩。

样本三:“我们老大骂人从来不分场合,从来不会顾及面子,办公室那么多人他就脱口批评你。每次挨骂我真的恨不得找个地缝钻进去,真的感觉很丢人,心里都恨得牙痒痒的!但是气又如何,还是得忍,因为自己有错,更因为自己来学习锻炼的,一定要坚持才行!”

样本十四:“换到秘书岗位还不久,就独立上班,很多事情都不懂,但是都是自己一个来弄。记得有一次,我做的考勤表送到人事部时被送回,在其他秘书帮忙下重新弄好了,送到人事部又被驳回,说有错误,但是我就是硬是找不出,结果最后被人事部经理说哭了,拿着几份报表,心里很难受,感觉很委屈,为什么没人帮我、教我,不懂做又挨骂。我很想放弃,很想冲回办公室和经理说不干了,但是,又想着实习本来就是这样,肯定会碰到困难,如果因为被骂就退缩,那我的实习就没有意义了,我要坚持下去!”

在访谈中还发现,实习生转换角色较困难,虽然已经进入实习阶段,但实习生还是以学生身份自居,始终带着自己还是学生的身份去工作。这样在工作态度上就存在很大的问题,给酒店的管理工作带来了麻烦,也把在校期间自由散漫的不良习惯带入到工作中去,比如上班迟到早退、旷工、顶撞客人等现象。所以态度在实习过程中起着重要的作用。当他们的技能提高之后,慢慢又有了信心,但是心理上还是有些悲观,主要是对酒店行业失去了那份热忱。通过访谈的内容可以看到,实习生初期都是干劲满满的,上手之后负面情绪多了,觉得工作一成不变,大材小用,态度明显出现偏差了,但是为了实习能够继续和拿到优秀成绩还是坚持着,后期对未来是否从事酒店业失去了信心;还有的学生因为家庭原因,已找好了工作单位,所以在后期实习的态度上比较懒散。

“情绪”通过语言和行动表现出来,最能体现出一个人的心理的变化。通过对人的心理状态研究能够从中获取人最初的想法和感觉,甚至是情绪,反过来也就是说我们也可以通过人的情绪、语言、态度、想法、感觉获知该心理的过程和状态。在实习前期,很多学生都是第一次一个人到外地,没有父母、老师、同学、朋友的陪伴,陌生的环境和陌生的人一起工作、生活,心理孤独感油然而生,又无所适从。担心与酒店的员工处理不好关系,对从来没有接触过的工作害怕犯错,不能解决好问题。对实习地的住宿、饮食、气候等也不是很适应,从而心理产生各种各样的焦虑心情。等到适应生活和工作了,工作上又遇到了各种困难。日记样本和访谈内容中对情绪这一块的描述是最多的,前期表现出来的多是无所适从和焦虑,到了工作技能熟练之后,情绪平稳了下来,但是期间还是会有点波动,心理承受能力一点点地强大起来,后面接近实习结束尾声之时,因为即将解放,情绪得到了缓解。有些样本中的实习生,在实习中期时候遇到困难和挫折比较多时,不知道如何进行心理调试,产生消极、自卑等负面情绪多于积极的态度。[30]针对实习生的焦虑和自卑心理进行了深刻的分析,认为产生这种情绪是因为学生过于怀疑自己的能力,见识少,实习生这种自卑心理会左右学生的情绪,进而影响学生未来的发展。最容易体现出一个人心理变化的就是情绪的变化,实习生还没有学会隐藏自己的情绪,所以是比较真实地反映出心理的变化。从实习日记及访谈内容中可看出,情绪的变化有着明显的规律,即前期无所适从,中期焦虑,后期情绪得到缓解,趋于稳定。部分学生对酒店行业的好奇心逐渐消失,他们深深体会到从事该行业的复杂性和挑战性,出现了畏难的情绪,从而导致从事酒店业的信心随对行业好感的降低而下降。

“专业技能”方面是呈上升的趋势。由于学生实习岗位固定,所学和所接触的东西有限,专业能力增长有限,实习生在深入酒店实习之后,往往发现自己之前在校所学所想与行业要求有相当的差距,虽然专业能力有所提高,但是对自我的专业能力认知较在校生有了更为客观和深入的认识。实习日记中有些学生对自己分配到的部门并不是很满意,导致了心理上出现不满意现象。专业技能的学习受到个体学习能力的影响较大,如样本11的实习生在专业技能上,不到一个月就很快进入了状态,8月中旬之后对工作的体会深刻真切,对管理性的事务有关注,对专业深入思考,技能提高很快,收获很大。样本12的实习生,一开始完全不懂,手忙脚乱,通过犯错吸取教训,一点点地进步,最后由不熟悉到完全熟练,得到了领导的认可,付出得到了回报,心理上也得到了安慰,专业技能得到很大的提高。通过访谈可以看得出最终对“专业技能”的评价。

“见识广了,胸襟也比较大了,处理事情上也比较冷静了,更珍惜学校生活了,但是同时觉得在学校学的在外面实际运用到的并不多,而且有很多东西都不像老师说的那样,所以我觉得老师也应该去实习半年再回来教我们,这样老师更能体会我们的心态。”

“在实践教学上,应该增加多一点硬件设施,让我们实践操作。半年的实习我们深深感觉到本科生被排斥,专科生反而比较受欢迎。我们不仅要理论强硬,时间应该也要杠杠的。”

“人际关系”上,在实习初期处理得很好,但在对周围的人有了进一步的了解之后,学生角色从学生到员工的转换,在酒店,受各种规章制度的制约,再加上人际关系比较复杂,很多实习学生心理上不够成熟,缺乏良好的沟通、交往能力,控制不了自己的情绪,不能保持好心情,容易与同事、上司、客人发生冲突和矛盾,产生人际交往障碍。经过一定时间的感情沉淀和技能的多次锻炼,后期水平得到了提升,得到了领导的肯定、客人的表扬,心中自然充满了信心,心理消极悲观的态度发生了改变。在分析学生心理时有提到,学生本身渴望友谊和被理解接纳,交往意愿迫切且对人际关系期望高,但由于心理不够成熟,交际能力不强等原因,容易陷入交往误区而产生烦恼。相关管理者对学生的适应性不了解,缺少与学生的交流和心理沟通,在入职培训时完全着重于技能的培训,在生活方面很少去引导实习生,使得实习生在适应新的生活环境时需要更多的时间,这就导致了心理上一系列问题的产生。endprint

综上,可以将半年本科实习阶段分为适应磨合期、不良反应期、平稳期。适应磨合期(7月份到8月份末):刚开始因为充满新鲜感、信心和干劲,体力和情绪都处于比较高涨的状态,在经过不断学习和工作的磨练使得这份新鲜感和信心赶紧消耗殆尽,慢慢适应生活环境,学习新的知识,处于一种急迫的却又无所适从的心理状态。不良反应期(9月份到11月份末:随时可能出现复杂的局面和大量的体力劳动使得实习生经常感到身心俱疲,生活环境上已经熟悉,专业技能熟练,交往的圈子也广了,但是因为工作的重复性和低级性,面对着各种各样的人际关系,还处理得不是很圆滑,付出的劳动得不到相应的回报,开始对工作产生了厌倦感,从而产生了比较矛盾的心理。平稳期(12月份到1月份):4个多月的实习磨炼,达到了实习生们生理和心理上的极限,习惯了这样的生活,也就度过了实习中的最困难的时期而进入了心理相对稳定阶段。这一时期,学生对实习环境已相当熟悉,各种人际关系也趋于稳定。但这时,实习生的思想发生了很大的变化,对社会有了深入的了解,对未来充满了迷茫。

四、 结论

实习是大学教育和社会就业之间的阈限阶段,“结构”与“反结构”是这个阶段的主要特征。学生一方面受到学校和酒店的管理和制约,另一方面双方的管理又是宽松式的管理,实习对于大学生而言是一个非常重要的过渡仪式,这个仪式过程的表现形式就是与大学生活和日后就业都不尽相同的一种“反结构”。那么,对阈限的管理目标应当是学生与同学、学校、理论学习、实践学习等各个方面达到空前的统一,为进入社会作一个涅槃式的华丽转身。

体能是大学教育的主要短板。“体力”是五个维度中满意度最低的,反映出大学生虽然受到了体育训练,但是与工作需求相差甚远。体能训练可以结合不同专业进行个性化的训练,进而提升学生的实习满意度也能向社会输出更加符合要求的人才。

态度波动幅度较大,需要长期关注。在实习仪式过程的始终,“态度”是波动最大的维度,体现了学生对实习学习的消化能力较弱,也要求学校和实习单位共同就态度进行监管和疏导。

参考文献:

[1][7]彭兆荣.人类学仪式研究评述[J].民族研究,2002(2):88-96,109-110.

[2]涂尔干.宗教生活的基本形式[M].北京:商务印书馆,2011.

[3]史宗主编.20世纪西方宗教人类学文选[M].金泽,等译.上海:三联书店,1995.

[4][13]李技文.读研:研究生的一次“通过仪式”[J].三峡论坛(三峡文学.理论版),2010(5):69-71,148.

[5]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京:民族出版社,2007.

[6]翁玲玲.从外人到自己人:通过仪式的转换性意义[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2004(6):10-17.

[8][12][14]薛艺兵.对仪式现象的人类学解释(上)[J].广西民族研究,2003(2):26-33.

[9][10]Victor T.The Ritual Process: Structure and Antistructure[M].Chicago: Aldine Pub Co,1969:103-106.

[11]赵红梅.也谈“communitas”人类学视野下的一种旅游体验[J].思想战线,2008(4):44-48.

[15]马向阳,虎有泽.“抹黑”:村落传统婚礼仪式中的结构与反结构——以西和县张杨村为例[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2014(4):136-141.

[16]佀传振.村落仪式:乡村社会的结构与反结构——一项来自村庄祭祀仪式解读基础上的分析尝试[J].内蒙古社会科学(汉文版),2009(1):123-126.

[17]张晓萍,黄继元.纳尔逊·格雷本的“旅游人类学”[J].思想战线,2000(2):47-50.

[18]赵红梅.论仪式理论在旅游研究中的应用——兼评纳尔什·格雷本教授的“旅游仪式论”[J].旅游学刊,2007(9):70-74.

[19]宁波.选秀类真人秀节目仪式化传播研究[D].西安:陕西师范大学,2014.

[20]刘海丽.从文学人类学角度探析《红楼梦》中的仪式[J].学术探索,2007(4):128-132.

[21]李中亮.18岁成人仪式教育活动研究[D].开封:河南大学,2007.

[22]克里斯托弗·乌尔夫,赵雅量.教育中的仪式:演示、模仿、跨文化[J].北京大学教育评论,2009(2):130-142,192.

[23]张志坤.仪式教育审视:教育人类学仪式研究视角[J].中国教育学刊,2011(12):24-26.

[24]田喜洲,谢晋宇.大学生酒店实习社会化及其留职意愿影响因素分析[J].旅游学刊,2010(1):65-70.

[25]林泽炎.大学生实习制度的规范与完善[J].中国大学生就业,2007(12):19-20.

[26]曹培东,李文亚.论大学生法律关系的多重性——以大学生实习期间受到意外伤害展开[J].煤炭高等教育,2006(6):93-96.

[27]尹晓敏.权利救济如何穿越实习之门——实习伤害事故中大学生权利救济的法律思考[J].高教探索,2009(3):128-132.

[28]张勇.论大学生带薪实习及其权益保障[J].高教探索,2008(2):124-127.

[29]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[30]李平明.酒店管理专业学生顶岗实习心理研究[J].湖南工业职业技术学院学报,2011(2):100-101.

(责任编辑钟嘉仪)endprint