青少年的网络欺凌:成因、危害及防治对策

■ 孙时进 邓士昌

青少年的网络欺凌:成因、危害及防治对策

■孙时进邓士昌

【内容摘要】 青少年上网时间很多,网络交流很多时候取代了现实交流,因此网络欺凌在青少年中更常发生,其影响也比传统欺凌广泛。青少年间的网络欺凌造成了多种严重后果,极大地影响了欺凌受害者的身心健康和正常生活。目前,我国对青少年网络欺凌的研究还比较少,很多传媒工作人员和教育工作者对网络欺凌缺乏了解。回顾近五年来国外的相关研究文献,从网络欺凌的界定、特点和危害上对这一心理行为进行综述;并在一般攻击模型的框架下,给出了防止网络欺凌的对策建议。

【关键词】青少年;网络欺凌;一般攻击模型;媒介素养;传媒教育

2013年9月,美国佛罗里达州的12岁少女Rebecca选择了自杀,原因是她不堪忍受15名同伴对她实施的长达一年多的网络欺凌①。Rebecca是因遭受网络欺凌而自杀的最年轻的受害者之一。随着网络不断普及和用户的低龄化,网络欺凌已经成为困扰全球青少年的严重问题。随着网络上人与人之间的交往互动越来越频繁和便利,社交(如Facebook和微博)和视频分享(如YouTube和优酷网)等网站上的言语攻击和敌意行为也比以往更加普遍和频发,其恶意程度内容也比传统交往更甚。

青少年间的网络欺凌造成了多种严重后果,极大地影响了欺凌受害者的身心健康和正常生活。目前,我国对青少年网络欺凌的研究还比较少,很多传媒工作人员和教育工作者对网络欺凌缺乏了解。因此,本文将系统回顾近五年来国外对青少年网络欺凌的研究成果,为减少网络欺凌行为、降低网络欺凌的危害提供对策建议。

一、青少年网络欺凌的界定

由于网络欺凌的复杂性,许多研究者对网络欺凌的概念存在不同的理解。有些研究者把所有发生在网上的、让人感觉不快的行为都纳入网络欺凌的范围(如起绰号、辱骂、社交排斥等),而有些研究者认为只有涉及到人身威胁和伤害的网络行为才属于网络欺凌②。显然,网络欺凌是欺凌行为的一种表现形式。在心理学中,“欺凌”是一个相对完善的研究领域,绝大多数研究者都认同Olweus对欺凌行为的界定,即欺凌应涉及:(1)造成故意伤害的意图;(2)恶意行为重复出现、反复实施;(3)欺凌者和受害者之间力量不均衡;(4)受害者因欺凌受到了生理或心理的损伤③。我们认为,当符合上述特征的行为通过现代通讯技术发生在网络上时,这就可以被认定为是一种“通过网络实施的欺凌”。根据这一理解,我们将网络欺凌定义为“使用现代通讯技术故意实施的、重复的、恶意的、旨在对他人造成伤害的行为”。

从以上定义中,我们可以看出网络欺凌可以通过多种渠道实施。“现代通讯技术和网络”包含了即时通信、电子邮件、网页、博客、网络论坛、在线聊天室、社交网站、视频分享网站和在线游戏等多种现代网络互动渠道。Kowalski等人对3767名美国中学生进行了调查,发现66.6%的人在使用即时通信时遭受过网络欺凌,24.7%的人在使用在线聊天室时遭受过网络欺凌④。一般来说,使用人数越多的网络渠道,网络欺凌的发生频率也就越高。随着社交网站在我国的兴起,可以预见在未来,社交网站会是一个新的网络欺凌高发地。

在青少年中,网络欺凌的表现形式多种多样。Willard等人总结了网络欺凌的几种常见形式,即:(1)激怒(如网上骂战);(2)骚扰(如不断给受害者发送冒犯性信息);(3)“人肉搜索”(即将受害者的个人隐私挖出并在网上散播);(4)排斥(如将受害者排除出某一网络社交群体);(5)冒充(如假借受害者的名义在网上散播令人不快的信息);(6)威胁(如利用网络技术不断向受害者发出威胁信息)等等⑤。随着上网人群,尤其是青少年的不断增多,网络欺凌的方式也日趋多样化。但是,只要符合Olweus对欺凌的四个界定的网络行为,都可以将其视作网络欺凌行为。

青少年上网时间很多,网络交流很多时候取代了现实交流。Beran等人对一所美国大学和两所加拿大大学的1368名学生进行了调查(平均年龄21.1岁,49.41%为女性),发现33.6%的大学生遭受过网络欺凌;⑥Wong等人对七所香港中学的1917名学生进行了调查(平均年龄13.36岁,45.4%为女性),发现有23%的中学生在过去的30天内受到过网络欺凌;⑦Zhou等人对中国华中地区的1438名高中生进行了调查(平均年龄15.91岁,42.56%为女性),发现34.84%的高中生曾经在网络上欺凌过别人,56.88%的高中生遭受过网络欺凌⑧。可见,不管是在国外还是国内,网络欺凌在青少年中发生的频率都很高,其影响也比传统欺凌广泛。

二、青少年网络欺凌的特点

上面提到,青少年的网络欺凌与传统的“面对面”欺凌都有共同的核心内涵,因此,网络欺凌与传统欺凌存在着很多共同点,如两种欺凌都很难被制止和监管,都会让受害者产生相当的心理压力等。Schneider等人发现,对于青少年说,许多网络欺凌的受害者,在现实生活中也经常受到传统欺凌的困扰;同时,网络欺凌的实施者在现实生活中也往往是爱欺负别人者⑨,这表明网络欺凌与传统欺凌存在着很大相关。因此,有部分研究者认为,网络欺凌与传统欺凌都是“欺凌”这一心理学大框架下的所属概念,网络欺凌只是借助了“网络”这一新兴渠道实施的欺凌行为,它与传统欺凌并没有本质上的区别⑩。

然而,大多数研究都表明,相对于传统欺凌,青少年的网络欺凌更加频发,危害更大。首先,网络交往具有匿名性。在网络上,欺凌者通常都是匿名的。根据去个性化原理(deindividuation),匿名时的青少年往往会更加愿意说出或做出平时不愿意表露出来的言语和行为,所以相对于传统欺凌,青少年间的网络欺凌出现得更加频繁,内容也更加极端。同时,匿名性还导致了其他问题。在传统的青少年欺凌中,如果欺凌者观察到欺凌目的已经达成,受害者已经吃到苦头,那欺凌者一般会停止欺凌。但在网络欺凌中,由于欺凌的双方都是匿名的,因此欺凌者通常无法知道自己欺凌别人的程度,所以,青少年间网络欺凌的持续时间和影响深度要大于传统欺凌。

其次,网络交往具有间接性。在青少年的网络互动和网络欺凌中,由于欺凌者和受害者的互动都是通过网络实现的,因此欺凌者无法直接面对面地察觉到受害者的行为反应,这造成了去抑制化(disinhibition)和去人性化(dehumanization)的问题。由于感受不到“对方也是活生生的人”,所以相对于传统欺凌,青少年在网络欺凌中的理智、同情和点到为止会更少,相反,他们表现出更多的冷血、暴躁和胡搅蛮缠。本来,青少年的自我控制和攻击性就比成年人要高,因此在网络欺凌中,青少年的激烈性会更高。

最后,网络交往具有广泛性。在传统的青少年欺凌中,受害者可以通过逃离现场(如逃学以逃避校园欺凌)来防止自己受到进一步伤害,同时,欺凌者也不会每时每刻都在实施欺凌,他们也存在“休息时间”。但是在网络里,受害者却几乎是全天候的暴露在欺凌中,每时每刻,来自四面八方的欺凌者都可能在网上跟帖、发信息、评论以欺负受害者。同时,青少年网络欺凌的“观众”也远远大于传统欺凌。受害者在网上被欺负时,往往有成千上万的人围观,而在传统欺凌中,围观人数会比较少。根据心理学对欺凌行为的研究成果,当欺凌的“观众”越多时,受害者所遭受到的身心压力会越大。因此,对于青少年来说,网络欺凌造成的创伤往往大于传统欺凌。

可见,相对于传统欺凌,青少年网络欺凌中的欺凌者更具恶意,同时受害者所遭受到的伤害也更大。青少年处于人生的特殊阶段,在这一阶段,他们的生理发展极为迅速,但是心理发展却相对滞后。这时期的青少年具有半成熟,半幼稚性,他们容易产生独立意识和逆反情绪。这种身心发展的不平衡导致了青少年容易发生矛盾和冲突,并把这些冲突通过欺凌行为释放出来。上述的网络交往的三个特点,进一步“助长”了青少年的欺凌行为。因此,网络欺凌比传统欺凌更加频发,后果也更加严重,应当引起重视。

三、青少年网络欺凌的成因:一般攻击模型

要对青少年的网络欺凌现象进行系统分析,必须要首先理解这一现象的成因。Anderson等人提出的一般攻击模型(General Aggression Model)为研究青少年网络欺凌行为提供了系统的理论分析框架。接下来,我们将借助一般攻击模型来分析青少年的网络欺凌现象。

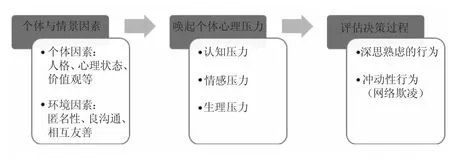

图1 一般攻击模型

一般攻击模型认为,如图1,欺凌行为的产生首先与欺凌者和受害人的个体因素与他们所处的环境因素密切相关。研究发现,在网络欺凌中,同情感较低(人格因素)、自尊感较低(心理状态因素)和道德认同较低(价值观因素)的人更易成为欺凌者;而逃避感较高(人格因素)、抑郁水平较高(心理状态因素)和社交智商较低(价值观因素)的人更易成为受害者。同时,网络中的环境因素,如言辞犀利、匿名性、不良沟通和相互不友善等,也有可能导致网络欺凌的发生。我们知道,青少年处于身心发展的不平衡期,此时的他们具有强烈的独立和逆反意识。相对于家庭和学校环境,网络环境缺乏监管束缚,所以在现实中被压抑的青少年很愿意在网络中寻求释放。由于青少年心理发育不完善,因此在网络这个开放的环境中,部分青少年很容易在网络中暴露自己的个性倾向,成为网络欺凌者或受害者。

上述个体和环境因素之所以有可能导致青少年的网络欺凌,是因为这些因素能够唤起个体的情感和认知因素。当青少年在网络社交中遭遇了相互不友善的情景,则这个情景有可能导致他的情感受挫和自我保护欲增强,因此,他必然会采取相应的应对策略来缓解这些心理的不愉快感。在决策“采取何种策略”的过程中,个体会有意识或无意识地评估自身的心理资源,然后决定是采取“深思熟虑后(thoughtful)”的行为还是“冲动(impulsive)”的行为。如果个体感到自己拥有足够的心理资源(如认知资源、情感资源等),那个体将采取“深思熟虑后”的行为,即通过情绪调节或其它更为理智的方法来处理所遭受到的不愉快场景。相反,如果个体感受到自己心理资源不足,那个体会采取“冲动”的行为,也即通过把在不愉快场景中体验到的压力(或挫折)转嫁到其他人身上的方式来缓解自身的心理紧张感。这也就是为什么在青少年网络欺凌中,欺凌者往往自尊水平不高的原因。这是因为欺凌者所拥有心理资源不足,所以他没有更有效的办法来缓解自身的情感和认知压力。因此,青少年通常会采用“冲动”的行为来欺负别人,转移自己的挫折感。青少年时期是自我意识发展的飞跃阶段,这段时期的个体往往会遇到很多自我认同的问题(如“我到底是个怎么样的人”),这些问题会导致一定程度上的自我认同和自我评价偏差。所以,在网络上,我们可以看到青少年具有很强的易激惹性和攻击性。他们往往会采用各种不恰当的方式来保护自我和发泄反抗情绪,其具体表现,就是越来越频发的网络骂战和欺凌。

我们可以观察到一个现象:在青少年网络欺凌中,一种场景下的欺凌受害者往往会在别的场景中成为欺凌施加者。也即在青少年网络欺凌中,欺凌者和受害者这两种身份会在同一个人身上出现。这一现象在一般攻击模型中可以得到解释:对于青少年来说,在网络中被欺负是一个让人感到不愉快的情景因素,而且该因素对个体的认知和情感伤害极大。因此,青少年在遭受网络欺凌后,往往会采取在别的场景中欺负别人的方式来缓解自己的心理压力。这种“缓解挫折”的方式在现实生活中很难看到,毕竟在现实生活中,欺凌者往往比受害者强壮很多。但是在网络上,肉体的强壮优势已经不复存在,大家都处在相对平等的位置。所以一个场景下的欺凌受害者,很容易转而在别的场景中变成欺凌施加者,以此来弥补自己的挫折感和不愉快。同样的,在现实生活中的欺凌受害者,由于很难在真实生活中得到自尊,因此他们在网络上也很容易成为欺凌施加者。

值得注意的是,网络欺凌的发生存在年龄差异。研究表明,网络欺凌行为在中学时到达顶点,接着在大学时迅速下降,在工作时降到最低。一方面,这里面有个体逐渐成熟,心理韧性逐渐增加的缘故,另一方面也说明网络欺凌行为的发生频率,随着年龄的增加而下降。青少年时喜欢欺凌别人者,随着年龄的增大、心理资源的成熟,欺凌行为也会逐渐减少。

四、网络欺凌对青少年的危害

对于青少年来说,网络欺凌具有严重的后果。研究表明,青少年网络欺凌对受害者的心理健康有较大影响,具体表现在情绪上的悲伤、愤怒、挫败、压力、孤独和低落等。这些情绪上的负面影响可进一步导致青少年的抑郁、自尊下降、无助感、社交焦虑和自我存在感降低。如果任由其发展,最终长期被欺凌的青少年将会产生自杀意念,造成严重后果。同时,受到上述负面情绪的不良影响,网络欺凌还能导致青少年的生理问题,如头痛、睡眠障碍、消化疾病和躯体症状等。

许多青少年的行为问题都与网络欺凌存在关联。研究表明,持续的网络欺凌会增加受害者的攻击性和极端性行为,增加受害者滥用酒精和药物的几率。对于还处在学习阶段的青少年来说,网络欺凌会导致他们的学习成绩降低,注意力下降,增加逃学逃课的发生率,提高在校的孤独感和疏离感,进而导致多种学习问题。Beran等人对1368名美国和加拿大的大学生的研究表明,仅有6.83%的学生认为网络欺凌对他们没有负面影响。同时,青少年网络欺凌中的受害者往往容易在现实生活中也成为传统欺凌的受害者,这是因为网络欺凌损害了青少年的自尊和自信水平,因此让青少年在现实生活中也会相应地经历更多挫折性事件。由于网络欺凌增加了受害者的攻击性行为,再加上青少年的心理发育不完善,所以青少年网络欺凌的受害者在现实生活中也更容易乱发脾气,其结果就是造成人际关系不良,亲密关系疏离等后果。

在青少年网络欺凌中,危害不仅表现在对受害者的负面影响中,而且网络欺凌对欺凌者自身也有着不良影响。欺凌者存在着情感和行为过度活跃、亲社会性降低等问题,而且很多青少年欺凌者往往会在事后感到后悔和有罪恶感。同时,作为学生,欺凌者的学业也会受到影响,表现出学习成绩下降、注意力不集中、违反纪律等情况。

五、青少年网络欺凌的对策建议

以上分析了青少年网络欺凌的流行程度和它的危害。当今,网络通讯和社交已经深入每个青少年的生活,即使欺凌受害者关掉网络,网上针对他的不良信息仍然存在,网络欺凌仍然能够对他的生活造成影响,因此青少年网络欺凌的严重性应该引起全社会的思考和关注。从上述一般攻击模型的分析中,我们可以看到青少年网络欺凌的主要成因有个体因素、情景因素、心理压力和评估决策偏差等。从这个框架入手,我们认为,应该从学校、家庭和网络媒体这三个方面发出,降低青少年网络欺凌的发生率和危害性。

第一,学校和家庭应该积极教导青少年,培养青少年的健全人格和正确决策方式。可以看到,青少年网络欺凌的很大一部分原因在于青少年处于身心发展的不平衡期,此时的他们具有强烈的独立和逆反意识。相对于家庭和学校环境,网络环境缺乏监管束缚,所以在现实中被压抑的青少年愿意在网络中寻求释放。再加上青少年的思维决策方式不成熟,认知和情感资源不够强大,因此不能够“深思熟虑”地应对所遭遇到的情景,所以,他们很容易采取欺负别人的方式来缓解自己的内心压力。了解这一点,学校和家庭就必须注意要正确引导和培养青少年的人格和决策方式,如增强青少年的心理资源、社会问题解决能力、情绪调节能力和压力管理能力等;同时,还应当培养青少年的亲社会行为、同情心和共情能力等。除此之外,学校和家庭要教会青少年如何防范自己陷入网络欺凌中。学校应该开设相关的网络安全教育课程,提高青少年的网络安全意识,教导青少年怎样合理地使用网络。要让青少年学会怎样在网络中识别和应对网络欺凌,这样在他们遭遇类似情景时不至于不知所措。

同时,学校还应当向青少年的家长或监护人普及网络欺凌知识。在我国,很多学生家长并不了解网络,更不了解来自网络的欺凌,因此大部分家长都忽视了这一潜在的、危害青少年身心健康的问题。所以,学校有必要鼓励家长了解网络知识,让家长注意观察青少年的网络使用动向,提早发现青少年是否陷入到了网络欺凌之中,并及时向学校和专业工作者(如心理咨询专家)寻求帮助,做到及早预防,及时干预。

第二,在此基础上,网络媒体应该起到宣传网络欺凌危害、帮助学校和家庭防范网络欺凌的作用。微软安全中心专门建立了网站,教导青少年和他们的家人如何避免陷入到网络欺凌之中,如家人应该与孩子讨论网络欺凌,将家庭的电脑放在便于观察的中心位置和寻找网上无赖的信号等。社交网站也应该注意网络风气的积极引导,让青少年认识到在网上攻击和欺侮别人并不是一件“乐事”。网络媒体应该教育青少年正确使用网络和开展网络社交,在技术上建立发言观察和过滤机制,并鼓励旁观者报告网络中出现的欺凌现象。如果发现了青少年出现了网络欺凌行为,网络媒体应该及时干预和制止,并向青少年的学校和监护人取得沟通。在防范青少年网络欺凌上,学校、家庭和网络媒体应该建立相互之间的联系,从立体的互动中降低青少年网络欺凌的发生率和危害。在这三者中,学校是重要角色,它负责教导和纠正青少年的不恰当行为;家庭是观察和影响青少年行为的第一线,家长应该及时发现青少年是否陷入到网络欺凌中;网络媒体则应该引导青少年正确使用网络,及时预防可能发生的网络欺凌。

第三,任何措施的有效实施都离不开政策和法律的支持与保障。对于青少年的网络欺凌,政府应该给予应有的重视。在经历了数起因青少年网络欺凌导致的惨剧之后,美国专门通过了《梅根梅尔网络欺凌预防法案》(Megan Meier Cyberbullying Prevention Act),以法律形式来防止网络欺凌的发生和危害。我国在这方面的相关政策和法律法规的保障相对缺乏。为了全面支持学校、家庭和网络媒体对青少年网络欺凌现象的预防,政府应该制定相应的政策法规,从制度上净化青少年的网络使用环境。此外,政府还应该完善现有的青少年保护制度,禁止在网络上随意披露和转载青少年的个人信息和隐私,这样才能从根本上防止青少年陷入网络欺凌的漩涡之中。

注释:

① The New York Times:Girl’s Suicide Points to Rise in Apps Used by Cyberbullies,http:/ / www.nytimes.com/2013/09/14/ us/ suicide - of -girl - after - bullying - raises - worries - on - web - sites.html,2013.

② J.W.Patchin and S.Hinduja,“Cyberbullying:An Update and Synthesis of the Research.”in Cyberbullying Prevention and Response:Expert Perspectives,J.W.Patchin and S.Hinduja,Eds.New York,NY:Routledge,2012.pp.13 -35.

③ Olweus,D.A Profile of Bullying at School.Educational Leadership,60(6),2003.pp.12 -17.

④ Kowalski,R.M.,& Limber,S.P.Electronic Bullying Among Middle School Students.Journal of Adolescent Health,41(6),2008.pp.22 -30.

⑤ N.E.Willard and K.Steiner.Cyberbullying and Cyberthreats:Responding to the Challenge of Online Social Aggression,Threats,and Distres,2nd ed.Champaign,IL:Research Press,2007.pp.134 -141.

⑥ Beran,T.N.,Rinaldi,C.,Bickham,D.S.,& Rich,M.Evidence for the Need to Support Adolescents Dealing with Harassment and Cyberharassment:Prevalence,Progression,and Impact.School Psychology International,33(5),2012.pp.562 -576.

⑦ Wong,D.S.W.,Chan,H.C.,& Cheng,C.H.K.Cyberbullying Perpetration and Victimization among Adolescents in Hong Kong.Children & Youth Services Review,36(1),2014.pp.133 -140.

⑧ Zhou,Z.,Tang,H.,Tian,Y.,Wei,H.,Zhang,F.,& Morrison,C.M.Cyberbullying and Its Risk Factors Among Chinese High School Students.School Psychology International,34(6),2013.pp.630 -647.

⑨ Schneider,S.K.,O'Donnell,L.,Stueve,A.,& Coulter,R.W.Cyberbullying,School Bullying,and Psychological Distress:a Regional Census of High School Students.American Journal of Public Health,102(1),2012.pp.171 -177.

⑩ Dan,O.School Bullying:Development and Some Important Challenges.Annual Review of Clinical Psychology,9(2),2013.pp.751 -780.

(作者孙时进系复旦大学社会发展与公共政策学院心理学系主任、教授、博士生导师;邓士昌系复旦大学社会发展与公共政策学院2012级社会学专业博士研究生)

【责任编辑:刘俊】