别具一格的民俗文化

别具一格的民俗文化

汉中地处秦岭南坡,与四川、甘肃接壤,其民俗习惯与关中地区多有不同,具有汉、蜀、巴、楚、羌文化习俗交融的特征。古代冠、婚、丧、祭都有传统的表现形式。传统戏曲种类也很多,较有地方特色的汉剧,巴山气息浓郁、唱腔婉转、表演细腻。龙灯社火的形式有跑旱船、狮子舞、跑竹马等。民谣近似顺口溜,内容丰富,生动有趣、易传易记。地方特产极为丰富,兼有南北农副产品和地方小吃,浆水面、大米面皮、菜豆腐等;汉中茶馆较多,成为人们品茶听书或高谈阔论的休闲场所。

汉中端公戏

汉中处于秦岭巴山之间,汉水、嘉陵江上游,受巴蜀荆楚文化影响,又长期封闭阻隔,形成了原始的傩文化,至今保留着傩祭、傩舞、傩戏即跳端公这一古巫文化的遗存。如广泛流传于镇巴、宁强、略阳、南郑的“羊角舞”、“羊皮鼓”、“耍坛”、“跑轿”以及“上刀山”、“过火海”的傩技表演。汉中端公戏以娱神娱人,神人同乐,酬神驱鬼,祛灾避祸为内涵,动作粗狂豪放,韵律古朴浑圆,音乐欢乐优美,唱腔刚柔相济,为普通群众喜闻乐见。新中国成立之后,汉中文化主管部门曾多次组织力量挖掘端公戏,整理和创作了一批端公小戏,如《打麦场》、《吹鼓手招亲》、《一分工》等,其中《一分工》被中央和陕西省电台录音,制唱片,流行全国。改革开放以来,汉中的傩文化作为非物质文化遗产得到有效的保护,内容健康,形式优美,传播正能量的端公戏演出遍布城乡。

洋县扫五穷

洋县扫五穷是发生和存在于洋县境内的唯一的、独特的春节民俗现象,是陕南傩祭的另一种表现形式。每年春节的正月初五,“扫五穷”活动从凌晨开始,午时结束,千家万户锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,热闹非凡,主人喜迎扫五穷之神,诸神在主人堂屋和房间奔跑一圈,给人们驱赶穷鬼,求财纳喜,祈福禳灾。扫五穷中的“五穷”分别是钱穷鬼、粮穷鬼、寿穷鬼、吉穷鬼、命穷鬼,又一说为邪、怪、灾、病、穷五种鬼,扫五穷的诸神皆为道教神仙角色。扫五穷发源于我国商周时期,产生于唐宋,流行于明清,民国和解放初期走向鼎盛。扫五穷源于宫廷傩舞傩戏,后来走向民间,得以世俗化,成为现仅流传于洋县的传统年俗活动和重要的非物质文化遗产。

陕南锣鼓草

锣鼓草又叫打锣鼓,是秦巴山民在生产实践中独创出来的一种劳作和歌唱融为一体的民间艺术形式,由于多在薅草时演唱,又叫“打锣鼓草”。

陕南山区山大林深,居住分散,庄稼抢时抢摘,防止草荒,需几家人合起来集中劳力,互相帮工,上山薅草,称作“帮帮活”。为了给干活人助兴鼓劲提精神,干活时便选派一人自敲自唱,大伙边劳动边帮腔,以统一行动活跃气氛,提高效率。锣鼓草唱者挂鼓,提锣,一手握锤,每唱两句或四句一间歇,锣鼓伴奏,唱词多为传统歌词,戏剧唱词,也可见景生情,即兴编词,演唱形式和内容相当朴素灵活,这是一种劳动的艺术和欢乐,极具陕南民歌民谣的特色,深受群众喜爱。

镇巴渔鼓

渔鼓是陕南曲艺的重要曲种,也称陕南道情,已有200多年历史,其中镇巴渔鼓独具地域特色,较为有名。明末清初,镇巴就盛行唱二簧、说书、打渔鼓。镇巴渔鼓曲目丰富,题材广泛,涉有历史故事、神话传说、婚姻爱情、生活情趣、民俗风情等等内容及其曲牌和唱本。渔鼓音乐深受本地汉调二簧、花鼓小戏、民歌小调的影响,既有传统戏曲的表现形式,又有地方民歌、小戏、民间音乐以及口头传唱的特点,极受群众欢迎。镇巴渔鼓以唱为主,说唱结合,伴奏乐器为渔鼓的鼓筒和简板。

新中国成立后,镇巴渔鼓以崭新的题材在镇巴民间传播。改革开放以来,镇巴渔鼓得以新生,被陕西省人民政府列入第一批非物质文化遗产名录,并走上央视《星光大道》。

城固古建

城固古建遗存主要分布于西原公一带。西原公的韩、尚、王、赵、田等几大姓,最早在明代因各种原因陆续迁来此地定居,形成相对独立的家族血缘性聚住区,又与当地杂姓混居,特殊的经济文化背景造就了别具一格的街巷体系,整个村落形态结构既不同于北方地区的严谨方正,又有别于陕南当地的自由、松散。至清代,村内民居建筑的建造水平达到了较高水准,形成了规模庞大、尊卑有序、街巷曲折复杂、功能形态完备的传统集镇。

现存规模较大的建筑当属韩家祠堂,占地约5亩,为三进老院,有一些形态完整的四合院,以单体院落居多,整个这一片区被称为韩家巷,原由上百个明清古建筑院落组成,古镇已有400多年的历史,留下了古建民居诸多遗存,是我国传统民居建筑的宝贵财富。

上元观古镇作为陕南地区少有的明清古建筑群的珍品,具有极高的历史文化价值。鸟瞰古镇,其布局如中国传统文化中“四灵兽”之一的龟,是我国“仿生学”古城镇规划的活样板。体现了古代人与自然和谐共生,以及当地民众追求长生、吉祥、幸福的美好愿望。

上元观古镇还有一个十分显著的特点:就是具备严谨有序的防御系统。上元观古镇的空间构成包括内部空间与外部空间,内部空间由民居构成,是居民家庭生活的场所,外部空间由街巷、场院、宗祠、戏楼、神庙、学校、井台、树木等构成,是村镇居民社会、经济、宗教生活的场所。

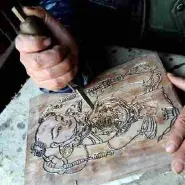

洋县木版年画

洋县民间的门神画主要作用是为百姓守门,用秦琼敬德守家里的大门,商店和敬祖的堂屋门上张贴对开的《天官赐福》、《福来朝》,读书人门上张贴六开的《状元插花》,新媳妇和闺女房门张贴四开大的《倩女寻梅》或《穆桂英》,新房窗扇张贴六开的《麒鳞送子》,新媳妇坑头张贴四开的《莲生贵子》,厨房锅台张贴六开的农历画《灶画》,谷雨时的大门张贴对开大的《鸡报平安》等。在印刷套色方面,洋县门神画的特点是:除了墨线印出的轮廓线外,有的线版是用颜色印刷,线粗有力,加重衣纹分量,流畅飞动,增强了门神英勇威武之感。

洋县木版门神画的特征是:以门神、灶君居多,绘制人物形貌高古,色彩浓郁,吸收了汉唐石雕的雄大,深沉,以及汉画像的装饰纹样特点,逐渐形成洋县门神画凝重,浑厚、古朴、粗犷和装饰性的艺术格调。具有秦人的敦厚、淳朴、刚毅、豪放的艺术风格。

汉中小吃三绝

面皮被誉为汉中风味小吃“三绝”之首。是把大米用水浸泡后,连水灌进手磨磨成米浆,上笼蒸成薄饼,放凉后抹上菜油切成细条,调入盐、醋、酱油、姜汁、蒜泥及油泼辣子搅拌食用,也可配点豆芽、菠菜,微辣微咸,酸香可口。自古而今,汉中就有用面皮招待上门亲友的良风美俗。

汉中面皮以城固为正宗。配料调味更加讲究。如今不仅凉拌,还把刚出笼的热面皮推向市场,为广大食客增添了新的品种。

汉中城镇的家庭主妇,大都是做菜豆腐的能手。主要原料是大豆,能否多出豆腐,浸泡大豆颇为有讲究。若是家庭自作自食,可用小手磨磨成豆浆,如果供应食客需求大,就用打浆机。磨成的豆浆用豆腐口袋捏揉除掉豆渣,入锅烧煮这时再将大米倒进清浆里煮,把块状豆腐倒入,加点小白菜或者浆水菜,就成为名副其实的菜豆腐了。吃时一般只需配点豆瓣酱、青辣椒、香菜即可。

以浆水菜作调料的面条称为“浆水面”。浆水面的味道是从浆水菜散发出来的,民间的浆水菜大都由野菜做成,营养价值高,具有独特的野味。浆水菜性凉,炎夏最为适宜,能安神、降温、故有“琼浆玉液”之美誉。

非物质文化遗产,脉通地气,血连祖根,神依山水,魂附民生。

汉中地处南北文化过渡地带,生长、移植、蕴藏着丰富的非物质文化遗产。这些活态传承的地域文化,更本质地反映出汉中的文化特征,并与汉中的秀美山川、历史上的重大事件、人物、重要物质文化遗产相映成辉,成为汉中悠久深厚历史的活态见证。

汉中市目前有国家级非物质文化遗产6项,省级非物质文化遗产59项,市级非物质文化遗产83项,涵盖非物质文化遗产名录的十大门类。苍茫秦巴中,蜿蜒汉水间,非物质文化遗产绽放独特的文明之光。