人类非嗜肝病毒所致肝炎患者临床特征的相关性分析

古雪,李铃,敬雨佳,李芸,梅小平(.川北医学院附属医院感染科,四川南充637000;.四川大学华西医院,四川成都6004)

人类非嗜肝病毒所致肝炎患者临床特征的相关性分析

古雪1,李铃1,敬雨佳1,李芸2,梅小平1

(1.川北医学院附属医院感染科,四川南充637000;2.四川大学华西医院,四川成都610041)

摘要:目的探讨人类非嗜肝病毒所致肝炎的病因和临床特征。方法对176例人类非嗜肝病毒性肝炎患者进行临床研究,用常规方法检测112例甲-戊型肝炎标志物,排除嗜肝病毒感染。检测单纯疱疹病毒(HSV)、EB病毒(EBV)、巨细胞病毒(CMV)、柯萨奇病毒(CoxV)等病毒的IgM、IgG型抗体和自身抗体(线粒体抗体和抗核抗体),随访6个月,并将其临床症状体征、肝功能指标与同期急性病毒性肝炎比较。结果非嗜肝病毒肝炎患者病原体以CMV感染最多(34.7%),其次分别为EB病毒和轮状病毒感染(24.4%、9.6%),非嗜肝病毒肝炎患者的乏力、纳差、厌油、恶心、肝肿大、皮肤黄染发生率较同期急性病毒性肝炎低,两者比较差异有统计学意义(P<0.01),其脾肿大、淋巴结肿大的发生率较同期急性病毒性肝炎高,两者比较差异有统计学意义(P<0.01);非嗜肝病毒肝炎患者肝功能的ALT、AST、TBIL值较同期的急性病毒性肝炎值低,两者比较差异有统计学意义(P<0.01),清蛋白、凝血酶原时间值与急性病毒性肝炎比较,差异无统计学意义(P> 0.05);非嗜肝病毒肝炎患者的单一感染的ALT、AST、TBIL较复合感染时间短,两者比较差异有统计学意义(P<0.01)。结论巨细胞病毒、EB病毒等为非嗜肝病毒肝炎的常见病原体,临床表现为急性肝损伤,但较急性病毒性肝炎轻,单一感染较复合感染轻,预后较好。

关键词:病毒性肝炎;人;非嗜肝病毒;病因学

甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒血清学标志物均阴性的急性或慢性肝病患者在临床上并不少见,包括药物性肝病在内,约占肝病的15%~20%左右,其临床可呈黄疸型或非黄疸型表现,其他临床表现和肝功能损害程度相一致[1]。近年来,随着分子生物学技术及免疫学的发展,人类肝炎的病因学不断明确,特别是一些非嗜肝病毒引发肝脏损害的病原和机制逐渐清楚,同时,探究非嗜肝病毒所致肝炎也成为当前肝病界研究热点之一[2]。作者于2010年1月-2015 年1月,对176例明确病原的非嗜肝病毒所致的急性肝炎与同期的急性病毒性肝炎进行了对比性研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1临床资料

176例非嗜肝病毒肝炎患者为2010年1月-2015年1月期间在川北医学院附属医院住院患者。其中,男性105例,女性71例,≤14岁者55例,>14岁者121例,年龄2~68岁,平均(33.8±4.3)岁,病程为1~4个月,平均(1.5±0.3)个月。所有病例均详细询问病史,通过常规方法检测甲-戊型肝炎病毒标志物,排除嗜肝病毒感染。单一非嗜肝病毒感染151例,两种及以上病毒感染(复合感染)25例。同时检查肺炎支原体抗体、衣原体抗体、弓形虫抗体、血培养、微量元素及铜蓝蛋白等一系列检查,排除药物、中毒、细菌、支原体、衣原体、弓形虫以及肝豆状核变性、肝糖原累积症等其他原因引起的肝功能损害,明确非嗜肝病毒感染是唯一导致肝功能损害的原因。同时观察同期住院的急性病毒性肝炎112例,其中,男性67例,女性45例,≤14岁者29例,>14岁者83例,年龄3~66岁,平均(31.61±5.7)岁,病程为1~5个月,平均(1.8±0.6)个月。两组患者在年龄、性别、病程上具有可比性。

1.2观察方法

详细记录患者的发病诱因、临床表现及肝功能检测情况,并与同期收治的112例急性病毒性肝炎患者进行比较(甲型肝炎病毒感染42例,乙型肝炎病毒感染37例,戊型肝炎病毒感染33例),其诊断标准符合2000年中华医学西安会议修订的《病毒性肝炎防治方案》的诊断标准诊断[3],患者出院标准符合患者的乏力纳差等症状消失,肝功能检测总胆红素<34μmol/ml,丙氨酸氨基转移酶<80 u/μl。

1.3病毒标志物检测

用酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)或微粒子酶免疫法(microparticle enzyme-linked immunoassay,MEIA)检测甲一戊型肝炎病毒标志物,排除(或明确)甲一戊型嗜肝病毒感染。巨细胞病毒(cytomegalovirus,CMV)、单纯疱疹病毒(herpes simplex virus,HSV)及EB(Epstein-Barr virus,EBV)病毒均采用欧蒙(杭州)医学实验诊断有限公司抗体检测捕获法试剂盒,柯萨奇病毒(coxsackie virus,CoxV)采用北京现代生物技术有限公司的抗体酶联免疫测定试剂盒,麻疹病毒采用珠海经济特区海泰生物制药有限公司试剂盒,轮状病毒等采用上海贝西生物科技有限公司试剂盒。患者经以上检查,均以IgM阳性为确诊依据。所有患儿入院后当天或次晨空腹抽取静脉血2 ml检查肝功能,当天或第2天完成肝胆胰脾和浅表淋巴结的超声波检查,出院前复查肝功能。于入院时及出院后3、6个月各查1次CMV、CoxV、HSV等特异性IgG、IgM抗体。随访6个月中IgM抗体消失,IgG抗体阳转视为该病毒感染。

1.4统计学方法

应用SPSS 11.5统计软件进行数据分析,所有数据均以均数±标准差(±s)表示,两组间均数比较应用t检验,两组计数资料用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1非嗜肝病毒肝炎患者病原体分布及构成比

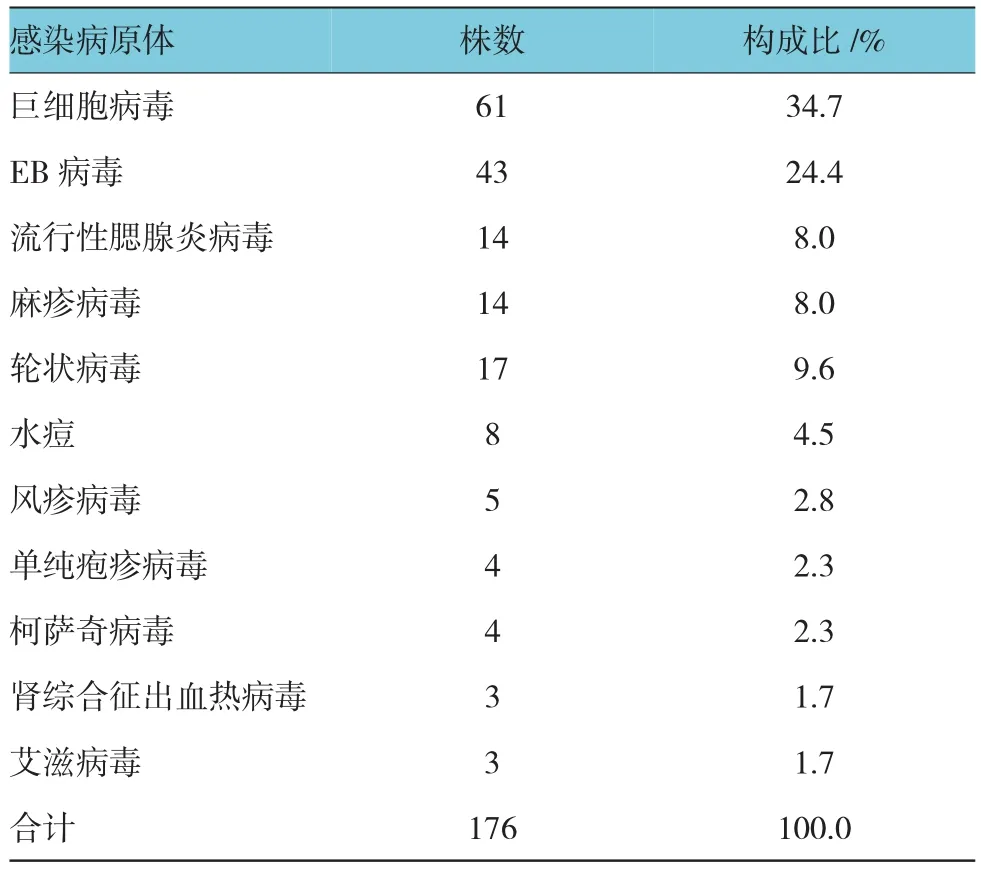

非嗜肝病毒肝炎患者病原体以CMV感染最多(34.7%),其次分别为EBV和轮状病毒感染(24.4% 和9.6%)。其病原体分布及构成比见表1。

2.2非嗜肝病毒肝炎患者的临床症状与体征特征

非嗜肝病毒肝炎患者乏力、纳差、厌油、恶心、肝肿大、皮肤黄染发生率较同期急性病毒性肝炎低,两者比较差异有统计学意义(P<0.01),其脾肿大、淋巴结肿大、扁桃体肿大的发生率较同期急性病毒性肝炎高,两者比较差异有统计学意义(P<0.01)。其临床特征见表2。

2.3非嗜肝病毒肝炎患者的临床指标特征

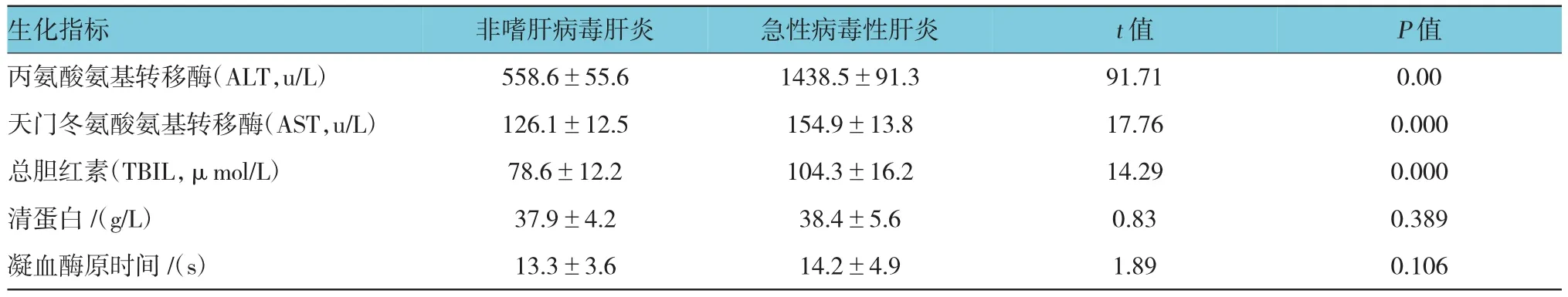

非嗜肝病毒肝炎患者肝功能的ALT、AST、TBIL值与同期的112例急性病毒性肝炎比较,差异有统计学意义(P<0.01),清蛋白、凝血酶原时间值与急性病毒性肝炎比较,差异无统计学意义(P>0.05),非嗜肝病毒肝炎患者住院时间较急性病毒性肝炎住院时间短,两者比较差异有统计学意义(P<0.01),非嗜肝病毒所致肝炎患者的临床指标特征结果见表3。

表1 非嗜肝病毒肝炎患者病原体分布及构成比

2.4非嗜肝病毒肝炎患者单一感染与复合感染的相关指标比较

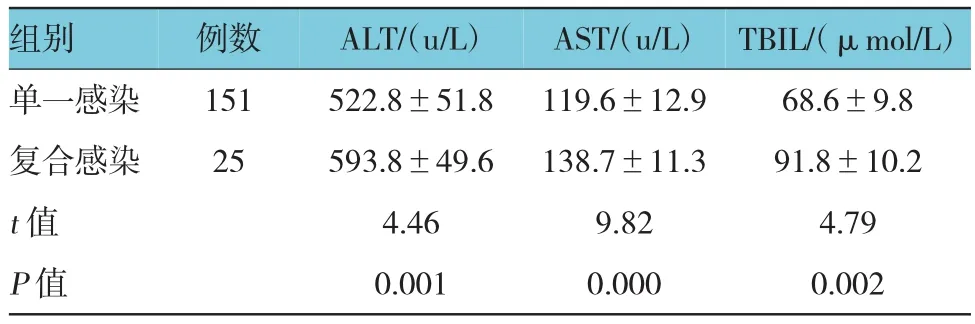

单一和复合感染患者均出现肝功异常,单一感染患者愈合后未再出现肝功异常和反复,复合感染者24例痊愈,1人死亡,肝功异常复发1次8例,肝功异常复发2次以上4例,出现并发症7例次,住院时间及医疗费用高于单一感染。非嗜肝病毒肝炎患者单一感染肝损程度的ALT、AST、TBIL均值较复合感染均值低,肝损程度较轻,两者比较差异有统计学意义(P<0.01)。非嗜肝病毒所致肝炎患者单一感染与复合感染的相关指标比较结果见表4。

表2 非嗜肝病毒肝炎患者的临床症状与体征特征例(%)

表3 非嗜肝病毒所致肝炎患者的临床指标特征(±s)

表3 非嗜肝病毒所致肝炎患者的临床指标特征(±s)

生化指标 非嗜肝病毒肝炎 急性病毒性肝炎 t值 P值丙氨酸氨基转移酶(ALT,u/L) 558.6±55.6 1438.5±91.3 91.71 0.00天门冬氨酸氨基转移酶(AST,u/L) 126.1±12.5 154.9±13.8 17.76 0.000总胆红素(TBIL,μmol/L) 78.6±12.2 104.3±16.2 14.29 0.000清蛋白/(g/L) 37.9±4.2 38.4±5.6 0.83 0.389凝血酶原时间/(s) 13.3±3.6 14.2±4.9 1.89 0.106

表4 非嗜肝病毒所致肝炎患者单一感染与复合感染的临床指标比较(±s)

表4 非嗜肝病毒所致肝炎患者单一感染与复合感染的临床指标比较(±s)

组别例数 ALT/(u/L) AST/(u/L) TBIL/(μmol/L)单一感染 151 522.8±51.8 119.6±12.9 68.6±9.8复合感染 25 593.8±49.6 138.7±11.3 91.8±10.2 t值 4.46 9.82 4.79 P值 0.001 0.000 0.002

3 讨论

嗜肝病毒感染是病毒性肝炎的主要原因,包括甲、乙、丙、丁、戊型肝炎等,非嗜肝病毒包括多种病毒,主要有巨细胞病毒(CMV)、EB病毒(EBV)、单纯疱疹病毒(HSV)、水痘-带状疱疹病毒(VZV)、柯萨奇病毒(CoxV)、腺病毒、风疹病毒(rubella virus,RV)等。

这些病毒均可引起肝组织损害,轻者仅表现为血清转氨酶升高,重者可表现为急性肝炎,因此,非嗜肝病毒感染引起肝功能异常称为非嗜肝病毒性肝炎,这一类疾病可以伴有肝脾肿大,患者症状与其他急性病毒性肝炎的临床特征基本相似,非嗜肝病毒性肝炎可以发生在任何年龄群体,但是更多的是集中出现在两类人群:一类是免疫功能尚未发育完全的婴幼儿;另一类是免疫功能低下者。既往认为非嗜肝病毒性肝炎主要出现在儿童,成年人较少见;但近几年收治的成年人肝功能异常原因待查者,非嗜肝病毒性肝炎比例有所增加,甚至表现为难以救治的肝衰竭。

本资料研究显示,非嗜肝病毒肝炎患者病原体以CMV感染最多,占34.7%,其次分别为EBV和轮状病毒感染,占24.4%和9.6%,在出院后随访的6个月中,IgM抗体消失,IgG抗体阳转,说明其肝功能损害由这些病毒感染的可能性较大,这与蔡莹等[4]报道基本一致。人体CMV感染普遍存在,感染后的发病与机体免疫状况有关,大多为隐性感染,临床感染症状轻重不一。CMV引起肝炎的机制可能有病毒的直接损害,也可能与细胞免疫反应有关。CMV肝炎既可发生于婴幼儿,也可发生于成人,由于我国孕妇CMV感染率高,通过垂直传播、母乳喂养和密切接触易导致婴幼儿感染,因此临床上婴幼儿CMV肝炎多于成人CMV肝炎。CMV感染是婴儿肝炎综合征的主要原因,CMV引起的肝炎,主要表现为黄疸消退延迟,大便颜色变浅,肝脾肿大及肝功能异常,CMV可感染小儿肝脏内的各种细胞,包括肝细胞、胆管上皮细胞、血管内皮细胞。目前研究表明,CMV感染的致病机制包括病毒复制所引起的直接损伤及由此产生的免疫病理变化。CMV感染后,受累肝细胞巨细胞改变,严重者肝小叶结构紊乱,肝细胞再生,进而造成肝细胞及小胆管内胆汁淤积,胆栓形成,胆道发育畸形。此外,CMV感染也可引起上皮细胞被侵袭,器官组织变性坏死,大量中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞及单核细胞浸润,感染细胞受大量CMV复制影响,形成巨细胞样改变而致胆管阻塞[5-6]。

本资料结果显示,非嗜肝病毒肝炎患者乏力、纳差、厌油、恶心、肝肿大、皮肤黄染发生率较同期急性病毒性肝炎低,两者比较差异有统计学意义(P< 0.01),其脾肿大、淋巴结肿大的发生率较同期急性病毒性肝炎高,两者比较差异有统计学意义(P< 0.01),这可能与非嗜肝病毒引起肝脏损害主要为炎症介质的大量释放,特别是肿瘤坏死因子(TNF)的大量释放而导致肝细胞继发性坏死相关,这与潘秋芳等[7]报道基本一致。

本研究结果表明,非嗜肝病毒肝炎患者肝功能的丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、总胆红素值与同期的112例急性病毒性肝炎比较,差异有统计学意义(P<0.01),清蛋白、凝血酶原时间值与急性病毒性肝炎比较,差异无统计学意义(P > 0.05),非嗜肝病毒肝炎患者住院时间较急性病毒性肝炎住院时间短,两者比较差异有统计学意义(P< 0.01),提示其他病毒也可以引起肝损害,但其程度较急性病毒性肝炎轻。有研究表明,CMV、EBV和VZV等感染后也可在少数患者体内表达模拟的自身抗原,从而诱发自身免疫性肝炎。非嗜肝病毒性肝炎一般病情较轻,但是HHV-6、柯萨奇病毒B组和腺病毒感染后引起的肝炎易发展为急性肝衰竭,尤其多见于免疫功能缺陷和受损患者,值得引起重视[8]。

本研究资料结果显示,非嗜肝病毒肝炎患者单一感染的ALT、AST、TBIL及平均住院时间值较复合感染低,两者比较差异有统计学意义(P<0.01),这与蔡尚原等[9]报道相一致。这可能与本组病例儿童病例占55例,约占1/3有一定关系,同时非嗜肝病毒肝炎患者发病本身常见于免疫功能尚未发育完全的婴幼儿,也可见于免疫功能低下的各类人群,非嗜肝病毒重叠感染导致免疫功能更加低下,多病毒重叠感染引起肝细胞明显损伤,致使病情加重,病程持续时间长,这一点需引起高度重视[10]。

参考文献:

[1]余亮科,韩秀红,崔颖,等.非嗜肝病毒所致急性黄疸性肝炎的疗效观察[J].当代医学,2012,18(14):8-10.

[2]江宇泳,孟培培,薛亚春.成人非嗜肝病毒性肝炎[J].中国医刊,2014,49(3):1-3.

[3]中华医学会传染病与寄生虫病分会,肝病学分会.病毒性肝炎防治方案[J].中华传染病杂志,2001,19(1):56-62.

[4]蔡莹,周晓霞,方静,等.86例小儿非嗜肝病毒感染所致肝功能损害的临床分析[J].中国当代儿科杂志,2009,11(2):148-150.

[5]臧红,朱冰,游绍莉,等.成人巨细胞病毒性肝炎临床表现及病理特点分析[J].实用预防医学,2012,19(11):1684-1686.

[6]于四景,王跑球,罗俊明,等.更昔洛韦治疗婴儿巨细胞病毒肝炎合并中枢协调障碍的疗效观察[J],中国现代医学杂志,2007,17 (19):2415-2417.

[7]潘秋芳,宋存红,周立锐.非肝炎病毒感染性肝炎患儿临床诊治分析[J].中华医院感染学杂志,2015,25(13):3099-3101.

[8]沈宏辉,貌盼勇.人类非嗜肝病毒性肝炎研究进展[J].传染病信息,2014,27(2):122-124.

[9]蔡尚原,张长青,雷鹏,等.巨细胞病毒、柯萨奇病毒及EB病毒混合感染性肝炎临床特征[J].胃肠病学和肝病学杂志,2012,21(1):66-68.

[10]贺宝平,孙梅.150例儿童非嗜肝病毒感染相关性肝炎临床特征分析[J].临床肝胆病杂志,2012,27(7):727-729.

(张蕾编辑)

Correlation analysis of clinical features of patients with hepatitis caused by human non-hepatotropic viruses

Xue Gu1,Ling Li1,Yu-jia Jing1,Yun Li2,Xiao-ping Mei1

(1.Department of Rheumatism and Hematology,the Affiliated Hospital,North Sichuan Medical College,Nanchong,Sichuan 637000,China; 2.West China Hospital,Sichuan University,Chengdu,Sichuan 610041,China)

Abstract:Objective To explore the etiology and clinical features of hepatitis caused by human non-hepatotropic viruses.Methods This clinical research included 176 cases of viral hepatitis caused by non-hepatotropic viruses.Conventional method was used to detect hepatitis A to E markers in 112 cases to exclude hepatotropic virus infection.IgM and IgG antibodies and autoantibodies (mitochondrial antibody and antinuclear antibody) against Herpes simplex virus (HSV),Epstein-Barr virus (EB),Cytomegalovirus (CMV),Coxsackie virus (CoxV) and other viruses were detected.The patients were followed up for 6 months.Their clinical symptoms and signs,and liver function indexes were compared with those of the patients with acute viral hepatitis during the same period.Results The most common non-hepatotropic pathogen for viral hepatitis was Cytomegalovirus(34.7%),followed by Epstein-Barr virus and Rotavirus (24.4% and 9.6%).The incidences of fatigue,nausea,anorexia,hepatomegaly and jaundice were significantly lower while the incidences of splenomegaly and lymph node enlargement were significantly higher in the patients with non-hepatotropic virus hepatitis than in the patients with acute viral hepatitis during the same period (P < 0.01).ALT,AST and TBIL levels in the patients with non-hepatotropic virus hepatitis were significantly lower than those in the patients with acute viral hepatitis (P < 0.01); while albumin and prothrombin time had no statisti-book=28,ebook=33cally significant differences between them (P > 0.05).ALT,AST and TBIL in the patients with single non-hepatotropic virus infection were significantly lower than those in the patients with compound infection (P < 0.01).Conclusions CMV and EB virus are common pathogens of hepatitis caused by non-hepatotropic viruses.The clinical manifestation is acute liver damage which is lighter than that of acute viral hepatitis and lighter in single infection than in compound infection.The prognosis of non-hepatotropic virus hepatitis is good.

Keywords:viral hepatitis; human; non-hepatotropic virus; etiology

[通信作者]梅小平,E-mail:1124377569@qq.com;Tel:13990831808

收稿日期:2015-11-05

文章编号:1005-8982(2016)06-0027-05

DOI:10.3969/j.issn.1005-8982.2016.06.007

中图分类号:R575.1

文献标识码:A