从“君臣佐使”理论看体育课身体练习设计

赵超君 (黄河科技学院体育学院,450063)

身体练习是体育与健康课程(以下简称体育课)的主要手段,各种身体练习搭配组合,形成体育课的基本结构与教学进程。体育课身体练习的构成有其自身规律,深入探寻和归纳这些身体练习的构成规律,并自觉运用这些规律指导体育课的练习设计,对于强化体育课和提高体育课质量,是一件很有意义的事情。本文借鉴中医方剂学“君臣佐使”的组方结构理论,探讨体育课练习“配伍”原理,以期对拓宽体育教学设计思路,提高体育教学质量有所裨益。

一、“君臣佐使”理论对体育课练习设计的启示

中医方剂学理论中有“君臣佐使”一说,“君臣佐使”分别相当于君主、大臣、僚佐、使者。这一方剂学术语以不同人物身份做比喻,生动形象地描述了不同药物在组方中的地位和作用,形成中药配伍的基本组方原理。“君臣佐使”的说法较早见于《素问.至真药大论》,其中有“主药之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使。”的说法。元代李杲在《脾胃论》中再次申明:“君药分量最多,臣药次之,使药又次之。不可令臣过于君,君臣有序,相与宣摄,则可以御邪除病矣[1]。”按照中药配伍组方理论,“君臣佐使”的主要含义是:

“君药”是指在处方中对主病或主症起主要治疗作用的药物,其药力居方中之首,是药方中不可缺少的主要药物。君药在组方中味数虽少但分量最重。

“臣药”是指辅助君药加强治疗主病或主症的药物。臣药在组方中味数稍多,但分量稍轻。

“佐药”的意义有三,一是佐助,即用于治疗次要兼症的药物;二是佐制,即用以消除或缓解君药、臣药的毒性或烈性的药物;三是反佐,即根据病情需要,使用与君药药性相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

“使药”的意义有二,一是引经,即引领方中诸药直达病所的药物;二是调和,即调和诸药,使其能够合力祛邪的药物。佐药和使药的味数要视病情而定,但分量更轻[2]。

体育实践课实质上是由一个一个的身体练习有机构成的活动过程。如果把体育课所学运动技能比作欲治之病,把身体练习比作治病之药,那么,体育课上各种不同作用的身体练习犹如一方中药中的各味药才,如能按照“君臣佐使”的结构原理合理搭配各种身体练习,使其主次有序,各司其责,分量得当,相辅相成,各种身体练习的作用便可相得益彰,从而取得最佳教学效果。若各种练习搭配不当,主次无序或分量不对,教学效果便会难遂人愿。

体育课身体练习被赋予过各种不同的名称,如诱导练习、辅助练习、热身练习、放松练习等,可见,不同的身体练习在体育课上担负着不同的任务,它们既有分工,又有合作,共同构成身体练习的总体格局,协同完成掌握运动技能和促进身体发展的任务。细心体察身体练习的不同作用,不难发现,在以某项运动技能为主要学练内容的活动过程中,有些练习对学生掌握主教材内容起主要作用;有些练习则起辅助作用;有些练习主要发挥唤醒和热身作用;有些练习则具有奠定基础或调整负荷、缓解疲劳等作用。这些练习的不同作用与中药“君臣佐使”理论颇为相似,甚至可以说与“君臣佐使”理论相契合。这启示我们,“君臣佐使”组方理论可以成为深入探讨体育课身体练习“配伍”规律的重要理论基础和切入点。

二、不同身体练习的“君臣佐使”属性

根据身体练习在运动技能学习中发挥的不同作用,我们可以把各种身体练习与“君臣佐使”之间建立大体对应的关系。

1.“君药”属性的身体练习

有些身体练习本身便是主教材内容的再现,是主教材内容的重复、变化或加难度的、应用性的练习,重复此类练习是学生掌握所学运动技能的主要途径,因此,这类练习可视为具有“君药”属性的练习。如主教材为鱼跃前滚翻,那么,重复练习鱼跃前滚翻或应用性的越障碍鱼跃前滚翻等练习可归入此类。

2.“臣药”属性的身体练习

有些练习具有诱导和迁移作用,有利于学生尝试、体验主教材内容关键技术的肌肉感觉和技术要领,是用来帮助学生掌握主教材内容的,可视为具有“臣药”属性的练习。如主教材为鱼跃前滚翻,那么,远撑前滚翻、兔跳、从高处向低处做前滚翻等诱导性练习可归入此类。此类练习虽然居于“臣药”之地位,但对于学生较快掌握所学运动技能非常重要、具有不可或缺的作用。

3.“佐药”属性的身体练习

有些练习从局部和当前看似乎与主教材无关,但从整体的和联系的视角看,具有奠定体能素质基础,转移、减缓局部疲劳或放松身心等作用,可视为具有“佐药”属性的练习,如各种辅助性、调整性体能练习和结束部分的放松性练习等便属此类。辅助性练习具有“佐助”作用,是和主教材内容用力性质相近的练习,如主教材为鱼跃前滚翻,教师安排了“推小车”和挺身跳等体能练习,以提高学生上肢支撑能力和弹跳力,帮助其更好地完成鱼跃前滚翻动作。调整性练习具有“佐制”作用,是和主教材内容用力部位或性质不同的练习,如主教材内容是跨栏跑,教师同样安排了“推小车”的练习,则可起到缓解跨栏跑引发的腿部疲劳及调整练习负荷的作用。放松性练习具有“反佐”作用,是促进身心恢复,减缓“君药”属性练习引发身心疲劳的重要方法。“佐药”属性的练习如能运用得当,其筑基、转移、缓解等作用不可小觑。

4.“使药”属性的身体练习

有些练习在体育课上主要发挥唤醒、引导、调和作用,可促使学生的生理和心理机能迅速动员起来,尽快进入最佳学习状态,使各种身体练习充分发挥其应有作用,可视为具有“使药”属性的练习。如主教材为鱼跃前滚翻,教师带领学生做集中注意的游戏、慢跑、徒手操、活动颈部、手腕关节等唤醒、热身性质的练习,便可归入此类。此类练习的数量和时间应根据主教材内容灵活掌握,如用得好、练得巧,可有效激发学生兴趣,唤醒学生注意,动员机体活力,加快教学进程。

三、“君臣佐使”理论与体育课身体练习设计

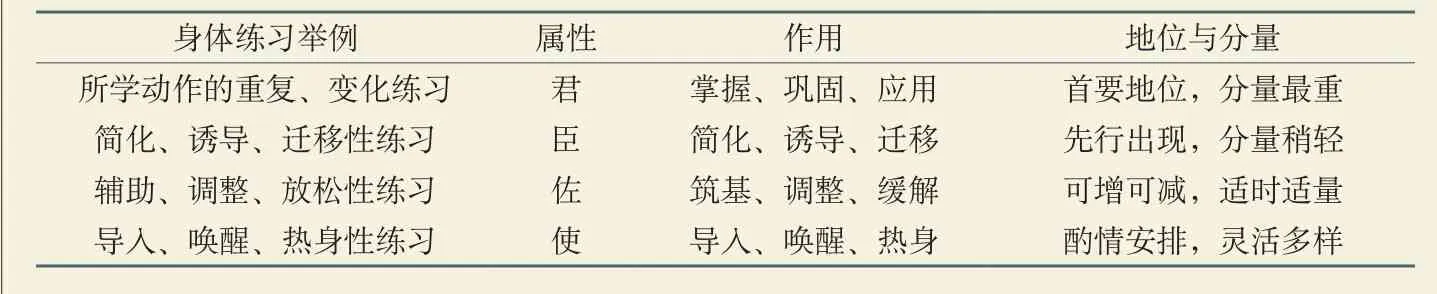

“君臣佐使”理论的合理内核是系统内各种要素的有序性及其目的的一致性,是系统内各要素的协同作用及其表现,是追求“整体大于部分之和”的效果(见下表)。从这一角度看,“君臣佐使”理论与现代系统论、协同论的某些思想有异曲同工之妙。如果我们把体育课身体练习的设计看做一种类似药物的“配伍”设计,那么,“君臣佐使”理论所揭示的组方结构原理,所蕴含的系统论、协同论思想,对于探索体育课练习的“配伍”效果,归纳体育课练习的“配伍”原理,具有重要的借鉴和指导意义。

体育课身体练习属性、作用及地位简析

居于“君药”地位的练习内容,其本身就是学生要学习的运动技能或技能的运用,这是学生形成肌肉本体感觉,建立暂时神经联系,掌握和巩固运动技能的基本途径,因此,此类练习的分量(次数和时间)应居于主要地位。如果以一个单元教学的时间段做整体进行考虑,“君药”性练习内容的分量应居于单元教学总练习量的首位,以保证学生身体承受足量的、专项的运动刺激,从而较快掌握所学运动技能,这样,其“君药”地位才能得以突显。以鱼跃前滚翻为例,完整的鱼跃前滚翻、越过障碍的鱼跃前滚翻等练习分量应居于整个练习分量的首位。

居于“臣药”地位的练习内容,由于对主教材内容具有重要的诱导和正向迁移作用,是学生掌握主教材内容不可忽略的“援助”力量,尤其在所学运动技能具有一定技术难度的情况下,更是必不可少的练习内容。“臣药”性练习的“味数”(种类)可多于“君药”性练习,但其分量却不能喧宾夺主,否则将会影响“君药”的地位和作用。一般来说,“臣药”性练习应先行出现,即应在主教材内容练习之前先进行诱导和迁移性练习,以充分发挥其对主教材学习的“先行组织者”作用(借鉴奥苏伯尔的理论,把学生已有的,和新内容相似的,能帮助学生掌握新内容的学习材料称为先行组织者)[3]。如远撑前滚翻、兔跳、从高处向低处做前滚翻等诱导性练习,一般应安排在鱼跃前滚翻练习之前先行出现。

居于“佐药”地位的练习内容,其分量是不确定的,应根据具体情况灵活掌握,合理安排,适时适量,但一般不超过“君药”属性练习的分量。如果主教材内容的运动强度与心理负荷不是很大,则可适当安排与主教材用力部位或性质相一致的辅助性体能练习,如球类练习或武术练习后安排一些专项体能素质练习,以促使和帮助学生提高专项运动能力,可视为“佐助”性的练习设计。而像短跑、跨栏跑、器械体操之类的教材内容,其运动强度或精神紧张度较高,学生需承受较大的生理负荷或心理压力,适当安排一些与主教材肌肉用力部位或性质不同,具有调整性作用的体能练习,对于缓解局部疲劳,调整练习性质就显得非常必要。如跑、跳类活动后安排一些上肢力量练习;器械体操练习后安排一些跑跳类练习等,可视为“佐制”性的练习设计。至于具有“反佐”作用的放松性练习,则应根据本课练习的运动负荷大小适当安排,灵活增减。

居于“使药”地位的练习内容,其分量和“佐药”一样,应根据具体情况灵活掌握。在学习广播体操、掷沙包之类的教材内容时,由于其运动强度和动作难度都比较小,具有唤醒、引导、调和作用的热身活动便可以数量少一些,时间短一点儿,这对主教材的学习不会有太大影响。但如果主教材内容的运动负荷和动作难度都比较大,如50m或100m跑测试、纵箱分腿腾越等,具有“使药”属性的热身性练习就要随之增加,以充分调动和调和学生机体能力,为将要参与的高强度运动做好身心准备。为更好发挥“使药”性练习的唤醒、动员与调和作用,最好能在慢跑、徒手操、肌肉拉伸等一般性准备活动之后,结合主教材内容的学习需要,安排一些专门性准备活动,如与主教材内容相关的身体姿势或肌肉用力的体验性练习、关键技术的诱导性练习等,这样,不同练习在运动技能学习过程中的协同作用将更能得以彰显。

四、不合理的身体练习构成简析

部分体育课上的身体练习设计并不符合“君臣佐使”的配伍原理,教师随心所欲地安排练习的内容、分量与时机,身体练习“君”“臣”不分,缺“佐”少“使”,目的不明,作用不清,时机不对,缺失调和、引导、佐助、佐制等多要素的协同作用,练习之间缺乏逻辑联系和相辅相成作用,体育课堂成了一个个练习的简单堆砌,课堂因此而显得呆板、杂乱,逻辑混乱,缺失协同。不合理身体练习构成的主要表现有:

1.“风马不接”

“风马不接”是指把若干个身体练习随意地堆砌在一起,但却不考虑这些练习与主教材内容有无联系,练习之间有无协同作用,一节体育课成了各种练习的“大杂烩”。如有教师在学习足球脚内侧踢球的课上,准备活动安排了背人负重接力赛,练习中间又穿插了颠球表演,后来又安排了从同伴背上做前手翻的练习等。孤立地看每个练习内容,似乎都没问题,但从整体性和联系性的观点来看,这些练习的目的和作用缺少关联,而且难度较大,费时较长,实际上对主教材内容的学习产生了负面影响。

2.“喧宾夺主”

“喧宾夺主”是指“臣、佐”属性的练习分量不当,冲淡了主教材内容应有的“君”之地位。其表现大致有两种:一种是在学习技术难度不大的主教材内容时,却安排了分量较大但并不十分需要的练习内容。如小学生的投掷沙包课上,教师把连续性的投掷动作分解成预备后引、转体背弓、挥臂投掷等几个分解动作,让学生跟着口令反复练习,而完整的投掷练习却分量很轻。练习设计看似“循序渐进”,其实,把连续性动作大量分解练习,很容易使学生投掷动作的连续性和爆发性遭到破坏,反而不利于学生形成正确的投掷技能。另一种是在学习技术难度较大的内容时,安排许多与主教材内容毫无关联的练习,弱化了主教材内容的地位。如在篮球行进间单手低手投篮的教学过程中,安排分量不小的“小苹果”、“最炫民族风”之类的流行广场舞练习,在学生技能掌握程度不理想的情况下,又安排一个较复杂的接力游戏,而学生却不能从这些练习中获得任何学会行进间单手低手投篮的帮助,舞蹈和接力游戏倒是给人留下了深刻印象。

3.“孤家寡人”

“孤家寡人”是指只安排主教材内容的“君”性练习,忽视“臣、佐”性练习的辅助作用,全课练习除了准备活动之外,基本部分的练习呈现单一化倾向。如有的教师在立定跳远课上只安排立定跳远一种练习,而且从头跳到尾没有变化;学习篮球行进间投篮时就只安排一种投篮练习,形式和方法一成不变。这种“单一化”的练习结构,缺失了诱导、辅助、调整性的练习内容,失去了“臣、佐”性练习的“援助”力量和协同作用,主教材内容的学习效果是不会理想的,而且容易造成学生对练习内容的厌烦与疲劳。

值得注意的是,目前初三年级在中招体育考试前出现的所谓“应试体育”现象,其中大部分都是这种“孤家寡人”练习法的表现。要消除这种“单打一”式的体育应试现象,必须树立“以多样化练习方法激发学生练习兴趣,在全面发展基础上提高专项考试成绩”的指导思想,让中招体育考试成为提高体育教学质量的强大动力和有效途径。

优秀的体育课练习设计总能给人以大体相似的感觉,这相似的感觉就是,不同的练习之间存在某种关联性、协同性和相辅相成作用,而且各种练习的分量和时机恰到好处,与“君臣佐使”理论暗中契合。这足以提醒我们,以“君臣佐使”理论为借鉴,探索和归纳体育课身体练习构成的一般原理,追求不同类型身体练习相互协同作用的最优化,将为体育课练习设计提供有益的理论指导与帮助。

参考文献:

[1]刘春慧、程振芳.君臣佐使理论研究进展[J].内蒙古中医药,2008,06.

[2]君臣佐使[Z/OL].百度百科,

http://baike.baidu.com/link?url=-Cxmcd3B49H5e wlU88Nlnhmjn47fk12G2dva2q0ZNlPYwd7k5A88Lto ZbWU-penhPRwYj8zzkZRt7IFHJKh3t_

[3]Bruse Joyce等著.荆建华、宋富刚等译.教学模式[M].北京:中国轻工业出版社,2002.01.