1976年以来越南政治变革对经济的影响

冯 野,文 学

(首都师范大学政法学院,北京100089)

1976年以来越南政治变革对经济的影响

冯野,文学

(首都师范大学政法学院,北京100089)

摘要:越南作为一个发展中国家,自统一以来,为巩固国家政权、保障社会稳定以及寻求国家现代化,对于政治变革与经济发展做出了诸多探索。其探索历程大致分为三个阶段,即1976-1979年苏联式高度集中的计划经济体制的全面推广时期,1979-1986年渐进式改革的探索时期,1986-今越南革新开放时期。这三个阶段内,越南分别对于政治体制和经济体制进行探索性变革,并试图在经济改革的同时以政治改革辅助经济发展。

关键词:越南共产党;权责范围;渐进改革;国家现代化

越南社会主义共和国自1976年统一以来,其经济发展一直深受政治的影响,越南共产党为巩固国家政权、保障社会稳定以及寻求国家现代化,对于政治变革与经济发展做出了诸多探索。越南共产党通过在实践中摸索出了一条以政治变革为导向,引导经济发展的道路。

一、越南1976年以来的政治变革历程

越南社会主义共和国一直实行的是共产党领导制,因此,党的权责范围问题对于国家发展道路至关重要。自统一以来,越南的政治变革主要围绕着越共的权力范围展开变革,从而引导了政治权力之间的相互关系,特别是国家最高权力与执政党权力之间的关系的变革。这两者之间的关系直接影响到国家发展方向,革新开放之后,最高权力与执政党权力逐渐分离,趋于相互制约。

(一)越共集中国家权力阶段(1976年~1986年)

1976年越南南北统一之前,越南北方由于长期处于越共控制之下,已在越南民主共和国时期(1945年9月~1976年7月)仿照苏联模式初步建立了一套高度集中的政治体制。1976年越南统一之后,越共①作为国家统一的主要领导者,成为了越南的执政党,并将越南民主共和国时期所推行的政治体制扩展到全国。

为了扩大自身群众基础同时防止越南其他政党对于自身权力的威胁,越共逐步排挤其他党派,这一点在1980年召开的第六届国会第七次会议中体现的尤为明显,作为国家最高权力机关和立法机关的越南国会是由全民普选产生的,掌握着国家最高的政治权力和立法权力,但却在此次会议上通过了《1980年宪法》,这部宪法明确强调“越南社会主义共和国是无产阶级专政的国家;越南共产党是领导国家、领导社会的唯一力量”[1],越南共产党在国家政治上的超然地位在国家最高法上得以确认。同时也在侧面反映出国会的权力并未得到实际的应用。因此,有外国学者表明“越南国会只是对于越南共产党和越南政府领导人业已决定的事项进行事后承认的机构而已”[2]61。至此,越南共产党的政治权力达到了顶峰,其政党权力实际上已成为国家最高权力,政党意志已上升为国家意志,并具体化在社会各方面。

(二)“四驾马车”形成阶段(1986年~2002年)

1986年越共六大以来,越共对于自身权责问题逐步展开改革,“革新政策开始实施以后,越南领导层提出了要明确越南共产党和国家的职权的分立,以及在各种国家机关之间实现立法、行政和司法三权“分工”(而不是分立)的方针”[2]1-2。为此,越共逐步界定自身权力,同时放权给行政、立法、司法机构。

1991年越共召开七届二中全会提出必须改革党对国家的领导,1992年七届三中全会上更是提出了“必须有适当的领导方式来提高党的领导质量和效果,党对国家的领导,必须在宪法和法律规定的范围内进行,任何组织和个人都不能凌驾于宪法与法律之上”[3],把执政党权力放在了法律体系的框架之下。加之越南开始接受联合国开发计划署(UNDP)的帮助,开始改革行政机构,“政府各部门的权力逐渐加强,同时他们对总理而不是对党的领导人负责”[4]-340。这就使得越南党政分离有了初步的雏形。从越共六大开始,越南将国会改革提上日程,1992年的新宪法中也再一次重申国会的地位和职能,越南国会也于当年颁布了《国会组织法》和《国会代表选举法》,规范和完善了国会制度,并建立国会质询制度,“国会代表有权向国家主席、国会主席、政府总理、政府其他人员、最高人民法院院长和最高人民检察院院长提出质询,被质询者必须作出如实回答”[5],落实了国会的监督权。随着越共逐步划定自身权责范围,逐步放权,越南领导层显现出“四驾马车”即越共总书记、国家主席、总理、国会主席相互制衡的局面,越南的政治权力由“一元”走向“多元”。

(三)国会实权突显阶段(2002年~)

革新开放之后,越南在政治上的革新主要标志是越共的限权和国会的增权,这是一种使得国家公权力得以平衡的方式,执政党权力和最高权力相互制约。越共六大之后,越南国会作为最高国家权力机关,其实权得到了有效的彰显。

在2002年越南第十届国会中首次提出信任投票制度之后,越南国会于2003年通过了《国会监督法》,规定了信任投票的程序,即先由20%以上的国会代表提议,通过国会批准进行;被投票者向国会递交自己意见;国会讨论以及进行信任投票;如果信任投票不过半数,再转交国会审查决定是否罢免。经过越南高层10年的反复协商探讨,2012 年11月越南国会正式颁布信任投票法案,并规定其投票周期为一年。2013年越南第十三届国会第五次会议首次对越南立法、行政、司法高层领导进行信任投票。在此次信任投票中,越南政府总理阮晋勇的不信任指数居然高达32.13%,这就表明国会在监督国家领导人工作方面有了自己的辨别权力,人民普选出来的国会代表可以代表人民表达对国家领导人的意见。

二、1976年以来越南政治变革对经济的影响

自1976年南北统一以来,越南为恢复国内经济发展,平复长期战争给越南国民经济带来的创伤,采取了一系列措施。其着重通过政治变革影响经济的发展,在政治变革的过程中,越共的治国理念、越共的权责范围以及政治决策过程的民主化对经济发展影响颇深。

(一)越共治国理念变革影响经济产业结构调整

越南共产党作为国家权力的掌控者,其对于国家经济发展有着不可估量的权力。越南统一之后,极度集权化的越共于1976年召开的“四大”中规定从1976年至1995年为越南向社会主义过渡时期,这一时期中心任务就是优先发展重工业,推行社会主义工业化。但是由于越南统一之前国家战乱不断,工业基础十分薄弱,缺乏经济技术,自然经济长期占主体,农业生产领域也未完全恢复,“不仅机器设备基本来自外国,而且70%的原料和燃料依靠进口”[6]。因此在1976~1980年第二个五年计划中,越共将大量的人力、物力、财力投入到重工业发展当中,消耗了过多的国家资源,原本尚未恢复的农业、轻工业被忽视,这就导致不仅越共极力发展的重工业计划破产,国民经济也因产业结构失衡而陷入了困顿。

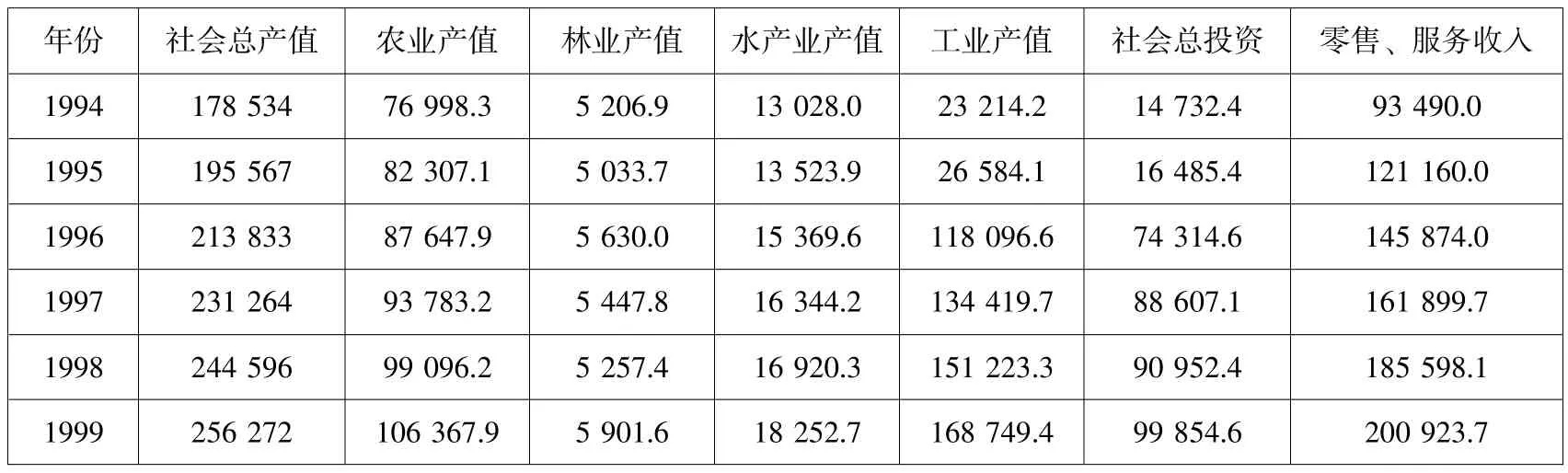

直到1986年越共“六大”召开,确定革新开放,提出“初级阶段今后若干年的总任务和总目标是,全面稳定社会经济形势,继续为今后推进社会主义工业化建设创造必要的前提”[5]79。并且重新划定农业、轻工业、重工业的发展顺序,提出“把粮食生产列为国家经济发展的首要任务,增加投资”[7],以农业作为发展工业的有利后盾,这就使得越南农、轻工业、重工业比例结构开始趋于合理化(见表1)。

表1 1994年——1999年越南经济发展数据表(单位:10亿越盾)

(二)越共权责范围变革影响经济体制变革

早在越南民主共和国时期,1956年召开的越南第一届国会第六次会议中决定“越南是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家;越南民主共和国通过发展国民经济并对它实行社会主义改造的办法,从人民民主制度逐步走上社会主义制度”[1]。标志着越南民主共和国开始着手于按照统一计划的方式领导国内经济活动,在保证优先发展国有经济同时引导私有经济接受社会主义改造,并写入1959年新宪法,以最高法的形式确立社会主义计划经济体制。1960年,越南民主共和国的计划经济开始实施,“国家计划委员会以及国家物价委员会决定生产什么,如何生产,谁来生产,消耗多少材料,价格多少,以及在哪里出售”[4]344。且逐渐形成了一套以公有制、中央计划、配给制为主要组成部分的社会主义计划经济体系。

1976年越南南北统一之后,越南的经济受到越共的全面管制,“共产党政府迅速将这种社会主义中央计划经济体制在全国范围内应用”[7]。这种状况一直延续到20世纪80年代中期,“灾难性的经济条件和外交孤立导致越南采取更务实的路线”[9],1986年对越南具有转折意义的“六大”召开,选举了以改革务实著称的阮文灵为越共总书记。阮文灵指出,“在经济和社会指导方面出现的错误和缺点,是由于思想活动、干部的组织以及工作的欠缺所致”[10]。为逐步打破僵化的计划经济给国家经济发展带来的阻碍,改变商品从生产、流通到消费的环节都紧紧处于越共控制管理之下的局面,“阮文灵多次强调党与政府分享权力的必要”[11]。并在越共九大上将具体管控经济的权力下放给国家各部门,力图“发展一个成功的多部门经济管理体制和运用市场机制的社会主义”[12],即越共为经济发展提供大政方针的指导,国家各相关部门负责具体事务的监管,由市场在资源配置中起基础性作用。这就为越南“社会主义定向市场经济”制度的建立扫清了障碍。

(三)政治民主化影响经济战略决策合理性

越共在统一之后,集国家权力于一身,为将共产主义计划经济体制推向全国,越共提出“在全国范围内重新组织生产和流通,使南方走向社会主义大生产,使北南两方的经济趋于一致”[13]。1976年越共四大中,越共领导人不顾越南南方资本主义商品经济已初具规模的实际情况,而决定对南方的社会主义改造要在五年内基本完成,“截止至1980年,南方90%以上的私人企业被没收或合并,87%的农户和78%的土地被强行集体化,约1/3的城市人口被赶到条件十分恶劣的新经济区”[14]。这种不计后果的社会主义改造严重挫伤了个体农民和私营企业的生产积极性,“原来被誉为‘世界粮仓’的越南,70年代末至80年代初的几年中粮食却不能自给”[15]。越南人民的温饱问题面临困境。1978年至1980年大规模自然灾害的降临,导致越南民心动荡,经济趋于崩溃。因此有的外国学者曾指出在越南1976年至1980年阶段,“一系列的问题主要是认识、政策、战略和组织过程中的错误所造成的”[16]。

三、1976年以来越南凭借政治变革影响经济发展的原因

自1976年越南统一以来,越南的政治变革一直是经济发展的先锋,单纯的经济改革是行不通的。这主要是由于其特殊的国情及其所处的国际环境背景,使得越南的政治与经济紧密结合在一起,经济上的变革和发展往往以政治变革为基础。

(一)传统农耕经济与越共政治统治紧密结合

越南是一个传统的农业国,“地处热带、亚热带,自然条件比较优越,土地肥沃,植物可四季生长,是亚洲的谷仓”[17]695。在法属殖民地时期(1858—1945),“法国资本在越南80多年的统治把越南变成了它的农业原料附庸。全国约有90%的人口从事农业”[18]。但是由于越南地处季风性气候区,其以水稻种植为主的农业经济受气候影响较大,“洪涝、干旱、盐碱等自然灾害较为突出”[19]。因此越南的传统农业经济对于公共基础设施的需求较大,需要公共权力加以支持。在法属印支时期,法国殖民政府为了维护自身利益曾组织兴修过一些水利工程和灌溉系统,但其“所修的水利灌溉系统也只是为了他们的种植园或矿山的需要而兴修的,农民受益的土地不到全部灌溉面积的十分之一”[20]。由于自然经济体系下农民缺乏生产工具以及公共基础设施建设不足,造成了作为越南经济支柱的自然农耕经济虽未解体但已趋于崩溃的尴尬局面。

20世纪30年代,随着共产主义思想传入越南,越南共产党成立,其一开始就抓住了越南农耕经济的特点,将土地改革和兴建水利作为其活动的基本任务。越共从农业入手,开始对其控制的越南北部全面进行社会主义改造,以在党的领导下集体生产来弥补原有自然经济的缺陷,“一起工作,村民也可以回收利用土地,构建更广泛的灌溉系统,分散养殖,提高畜牧业,发展非农经济活动”[21]。截止到1967年,“参加农业生产合作社的农户已占劳动农民总户数的93.7%……4655个合作社装备了小型机器,其中有6350台发动机和93612台工作机”[22]。越共当时的社会主义改造政策无疑是对自然经济的发展产生了极大的促进作用,弥补了自然经济状况下生产工具缺失、生产经营分散的缺陷。与此同时,农业经济的管理权力也彻底落入到越共手中。

(二)高度集权的国家体制下单纯的经济改革行不通

越南统一之后,在其国家制度设计上,一直坚持政治、经济高度集权的国家体制。1979年越共召开四届六中全会,越南领导层未认识到在固有的政治、经济高度集权的国家体制下,不以政治变革为先导的单纯的经济改革是扭转不了经济困顿局面的。其决定“推行以促进粮食生产和消费物资生产为中心,以物质刺激为主要手段的‘新经济政策’”[17]697。初步引入市场经济,对高度集中的计划经济进行尝试性改革,“通过向农民、企业和非国营经济放权松绑,使市场经济对经济活动发挥调节作用”[15]-607。一系列的经济改革措施越南经济得到了一定的恢复,其中比较突出的是农业方面。1980年越共以海防市和永富省为试点,允许包产到组到户,实行生产承包责任制并逐渐推广到全国,加之提高农作物收购价格,农民生产积极性被重新点燃,“农村劳动人数增加了10%,每天劳动时间从过去的5~6个小时增加到8~10个小时,合作社的劳动总量比过去增加了40%~60%”[23]。这就给越南领导层造成了经济改革初步成功的假象。

但是,越南高层在试行经济改革的过程中没有改革政治体制的计划,与经济改革配套的政治制度并未建立,“整个经济管理体制仍然是以中央集权的计划经济为基础的……1983年下半年,由于出现物价飞涨、市场混乱现象,越共中央曾提出要‘反右倾’,重新加强国家对生产和流通领域的控制”[6]368。这就致使越南初次尝试经济改革失败。因此有外国学者曾指出在越南的这种国家体制中,“如果经济改革先于政治民主改革,将很难甚至不可能使经济有所改变”[24]。

(三)越南外向型经济的发展依赖外交政策的调整

越南统一之后,正值美苏冷战时期,越南身为社会主义阵营的一分子,坚持对苏联“一边倒”的外交策略。为防止资本主义的渗透,越共运用政治权力“像所有共产主义政府一样,对所有外国资本实行彻底国有化”[25]。导致越南的外国资本主义经济完全被消灭,自由市场中对外贸易经济几乎断绝。这一时期,越南的外贸经济主要由国家层面上的国营企业面向由苏联组织的“经济互助委员会”成员国进行外贸活动,“到上世纪80年代中期,越南几乎3/4的进口和60%的出口都是面向这些合作伙伴的”[26]。这种状况一直持续到20世纪80年代末。

直到东欧剧变、苏联外交关系态度转变、经互会走向解体,经互会成员国“几乎所有的国家都遇到一个共同的难题,即:从经互会贸易形式转化为货币贸易形式”[27]。这给当时处于经济困难时期的越南带来了严重的冲击。越南政府意识到自身除了转变外交策略之外还要再次动用政治权力干预外贸经济的发展才能扭转当前的困境。因此,越共在“六大”上除了提出“广交友,少树敌,创造有利的国际环境,为国内经济建设服务”的国家外交方针之外,为恢复外贸经济,中央还将部分外贸权力下放给地方,“扩大各省、市的外贸经营权”[28]。1986年革新开放之后,放松了对国家资源的管控,越南丰富的资源为国家吸引了大量的外汇投资,例如石油,“河内官员报告说,在过去5年里,外国人共在越南投入24亿美元,占石油企业投资的三分之一”[28]。加之随着区域经济的日益发展,东盟的崛起,越南决定以东盟为起点,融入本区域,发展外贸经济。

四、越南1976年以来政治变革影响经济发展的评析

越南的历次政治变革对于经济发展的影响甚重。随着效仿苏式高度集中的政治、经济体制的逐步瓦解,越共依据本国国情,吸取以往的经验教训并借鉴中国改革开放经验,逐步开始摸索适合本国实际情况的政治变革方式,试图以政治变革与经济发展相结合,以政治上的变革引领经济发展。现如今,越南的政治变革方式趋于和缓,政治权力关系趋于平衡,国家政策制定也逐渐民主化、科学化,这对于经济发展的影响颇为深远。

(一)采用渐进式政治改革方法促进经济平稳发展

越南的政治变革是伴随着经济变革而发展的,最终又反作用于经济。1976年越南南北统一之后,越南在政治经济改革过程中,为在全国范围内迅速建立社会主义政治经济制度,国家权力过度集中到越共手中,加之当时的法律体系不健全,越共权力范围不明确,且越共盲目照搬照抄苏联模式,对于社会各个领域采取了疾风骤雨式的社会主义改造,这就造成了越南统一之后国民经济趋于崩溃,农工业生产水平下降,物质贫乏,“国营商店货架上只有这些样品,粮食、猪肉、食糖、鸡蛋、肥皂、鞋、电池、脸盆、热水瓶等生活必须品无不凭票限量供应,而且经常脱销”[8]361,国民经济陷入困顿。

为防止这种情况再度发生,越共根据建国以来政治改革以往的教训和同为社会主义发展中国家的中国的改革开放经验。在革新开放后采取的是一种渐进的改革方式,先是划定越共权力范围,之后又逐步进行党政分离以求得国家权力得到平衡。在谋求经济发展的同时,按照不同阶段变革政治,使得政治适应当时经济的发展状况,从而有效的辅助经济在平稳中向前发展。

(二)国会政策制定过程的民主化、科学化带动经济发展

越南民主共和国时期曾先后制定了两部宪法:《1946年宪法》和《1959年修改宪法》,其中都将国会确立为最高国家权力机关,“国会决定有关民主共同利益的一切问题,颁布法律,通过预算,批准政府签订的条约”[29]。并实行民主集中制。但是由于《1946年宪法》是越共在二战结束,越南民主共和国刚刚成立,法国殖民者开始“重返印度支那”,力图继续在越南进行殖民统治时制定的,因此,这部宪法的中心任务还是维护国家政权,国会的职能并未起到多大作用,这种状况一直持续到1989年。1992年出台越南新宪法后,越南重申国会“国家最高权力机关”的地位,并在国会中引入专职议员机制,利于国会对专业领域制定政策。在2001年的《国会组织法》中对于专职议员所占总议员比例有了明确的规定,即专职议员至少应占全体议员人数的25%。在对专业领域制定政策方针时,国会中的专职议员可以提供大量的专业知识,为处于转型时期的越南经济发展提供了较为专业的政策辅助,为国民经济的发展提供了便利。

注释:

①越南共产党于1930年2月在香港成立,1930年10月更名为印度支那共产党,1951年更名为越南劳动党,1976年改回越南共产党。本文为防止因名称变更而产生的不便,统一标为越共。

参考文献:

[1]米良.东盟国家宪政制度研究[M].昆明:云南大学出版社,2006:73.

[2][日]白石昌也.越南政治、经济制度研究[M].毕世鸿,译.昆明:云南大学出版社,2006.

[3]越南共产党七届三中全会文件.http://dangcongsang.vn/cpv/index.html.[EB/OL].2015-04-30.

[4][澳]约翰·芬斯顿.东南亚政府与政治[M].张锡镇,等,译.北京:北京大学出版社,2007.

[5]陈明凡.越南政治革新研究[M].北京:社会科学文献出版社,2012:183.

[6]覃主元,等.战后东南亚经济史(1945—2005年)[M].北京:民族出版社,2007:360.

[7]徐绍丽,等.列国志·越南[M].北京:社会科学文献出版社,2009:218..

[8]Phan Minh Ngoc.Sources of Vietnam's economic growth[J].Progress in Development Studies,2003.

[9]Mark E.Manyin Specialist in Asian Affairs.U.S.-Vietnam Relations in 2010:Current Issues and Implications for U.S.[J].Policy.February 4,2011:22..

[10]Dng Cng sn Vit Nam,vn kin i hi i biu toàn quc ln th VI,[M],nhà xut bn,s tht Hà Ni,1987:17.

[11]Ronald Bruce St John,Revolution,Reform and Regionalism in Southeast Asia[M].Routledge,2008:73.

[12]Lan Jeffries.Vietnam:A Guide to Economic and Political Developments(Guides to Economic and Political Developments in Asia)[M].Routledge,2010:96..

[13][越]越南共产党第四次全国代表大会文件[M].河内:河内外文出版社,1977:79.

[14]古小松.越南国情与中越关系[M].北京:世界知识出版社,2007:107.

[15]刘嗣明,郭晶,等.当代世界市场经济模式[M].广州:广东旅游出版社,1996:622.

[16]George E.Dutton,Jayne S.Werner and John K.Whitmore,Source of Vietnamese Tradition[M].New York:Columbia University Press,2012:505.

[17]梁志明,等.东南亚近现代史(下册)[M].北京:昆仑出版社,2005:695.

[18][苏联]阿·阿·古别尔,等.越南民主共和国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古人民共和国的土地改革[M].江鹏,等,译.上海:上海人民出版社,1959:2.

[19]吴关琦,等.东南亚农业地理[M].北京:商务印书馆,1993:261.

[20][越]越南民主共和国十年来的成就[M].陈汉章,等,译.北京:世界知识出版社,1956:72.

[21]Kerkvliet,Benedict J.The power of everyday politics:How Vietnamese Peasants Transformed National Policy[M].New York:Cornell University Press,2005:9.

[22][越]越南劳动党的四十五年活动[M].河内:越南外文出版社,1976:91.

[23]刘稚,等.当代越南经济[M].昆明:云南大学出版社,2000:47.

[24]Edmund Malesky.Gerrymandering:Vietnamese Style:Escaping the Partial Reform Equilibrium in a Nondemocratic Regime.[J].The Journal of Politics,2009,71(1):132.

[25]John Bastin and Harry J.Benda,A History of Modern Southeast Asia[M].London:Prentice-Hall,Inc,1968:158.

[26]Stéphanie Balme and Mark Sidel,Vietnam’s New Order—International Perspectives on the State and Reform in Vietnam[M],Palgrave Macmillan,2006:13.

[27]Claes Brundenius and John Weeks.Globalization and Third World Socialism Cuba and Vietnam [M].New York:Palgrave Publisher,2001:18.

[28]Douglas Pike.Vietnam in 1991:The Turning Point.Asian Surve[J].Vol.32,No.1,A Survey of Asia in 1991:Part I(Jan.,1992),p78.

[29][越]越南民主共和国体制[M].河内:越南外文出版社,1973:12.

[责任编辑:李成林]

作者简介:冯野(1994-),首都师范大学政法学院2015级硕士研究生;研究方向:国际社会主义国家政治、经济。文学(1977-),首都师范大学政法学院政治学系讲师,法学博士;研究方向:国际政治与国际经济。

收稿日期:2016

文章编号:1671-6183(2016)03-0055-06

文献标识码:A

中图分类号:D73/77