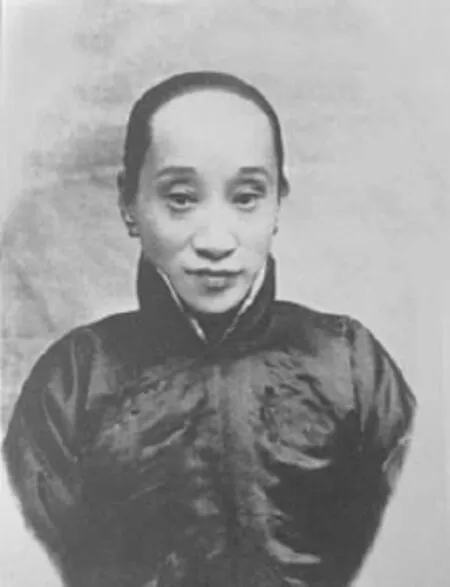

鲁迅与朱安的悲剧婚姻

◎文/北京·崔卫平

鲁迅与朱安的悲剧婚姻

◎文/北京·崔卫平

鲁迅与朱安的这门亲事,从一开始便伴随着阴影。

1899年最初提亲时,周家正处于深刻的危机当中。祖父因为1893年犯下的科场贿赂案,仍然被囚禁于杭州府狱中,每年秋天家里要卖田借贷,拿出一大笔钱,来保住他的性命。父亲发病于祖父入狱的第二年,至1896年去世。两代男性长辈缺席,由鲁迅的母亲苦苦支撑着这个家。按鲁迅的说法,原有四五十亩水田已经变卖得差不多了。父亲去世之后的1898年,鲁迅的四弟夭折,鲁母几乎无法从一系列的打击中恢复过来。

这时候出现了远房亲戚谦少奶奶,与鲁母很谈得来,她将自己婆母蓝太太的侄孙女朱安说给了鲁迅。这一年朱安已经21周岁,比鲁迅大三岁。安姑娘待字闺中,算大龄女青年。朱家的祖上也做官,家境殷实,眼下的经济条件比鲁迅家强多了。

从订婚到成婚,这中间走了整整七年,进展的速度实在慢了一些,朱家不断地来催促,显然是周家没有动静,缺乏行动力。

在日本的鲁迅与他族叔周冠五经常通信。周冠五后来回忆道,鲁迅来信中提过要朱家姑娘另外嫁人,而鲁母则叫周冠五写信劝说鲁迅,强调这档婚事是她求亲求来的,不能退聘,悔婚对于周家朱家双方都很不利,尤其是影响朱家姑娘的名声。继而鲁迅又提出,希望女方放足、进学堂。但是朱家的回复是,“脚已放不大了,妇女读书不太好,进学堂更不愿意”。这期间鲁迅释放出对于婚姻的不满,应该是双方家人都意会的。

如果不是朱家传来不实的小道消息,婚礼或许还要推迟。说是有人看见鲁迅在街头抱着小孩,身边走着日本女子,鲁母这才发电报称自己生病,让儿子“速归”。鲁迅大夏天回国,到家后第二天进洞房。这对于他本人来说应该不是完全意外。按周作人的说法,“鲁迅是在那一年里预备回家,就此完婚的”。事情至此,鲁迅虽然不乐意,但也没有表示出一定要反对,更谈不上反抗。

鲁迅在婚礼上的行为,还是让人感到意外,不是因为表现出格,而是因为太过恭顺。作为一个新潮海归,接受了几乎全部旧式婚礼的程序。通过自己的让步,他为周家人保全了面子。

但所有矛盾和不快的积累,在新婚的当夜已经开始释放。搀扶新郎上楼的周冠五注意到鲁迅看到新娘之后,“照样一声不响,脸上有些阴郁,很沉闷”。母亲不放心,深夜到新房隔壁去听动静,发现两位新人很少谈话,儿子看书,迟迟才睡。

新婚之夜到底发生了什么?周作人、周建人兄弟俩后来分别用抱怨的语调提及此,觉得母亲的选择对他们的大哥不公。

周作人提到了朱安的长相:“新人极为矮小,颇有发育不全的样子。”而媒人肯定知道这种情况,又是自家亲戚,因而是“很对不起人的”。

周建人用“全盘落空”的说法形容大哥,他指的是识字和放脚,这位小弟弟认为这是一些“极起码的要求”。在周建人眼里,朱安不配自己的哥哥。“母亲极爱我大哥,也了解我大哥,为什么不给他找一个好媳妇呢?”

鲁迅后来对许寿裳谈到这件婚事,“这是母亲送给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。”

新婚第二天,鲁迅就搬回母亲的房中居住,接下来两天继续如此,第四天与周作人一道返回日本,这一走就是三年,未与朱安通过信。他一辈子没有给朱安写过一封信。朱安托人写信给他,他也没有回复过。婚后朱安始终跟随婆母居住。

鲁迅于结婚后三年即1909年回国,在杭州和绍兴做事,先后担任浙江两级师范学堂的教员及绍兴府中学堂教师兼任督学,有一年半的时间夫妇俩同处在一个屋檐下,还不算鲁迅经常从杭州回家。但是,夫妇俩形同陌路。鲁母多年之后得出沉痛结论:“他们既不吵嘴,也不打架,平时不多说话,但没有感情,两人各归各,不像夫妻。”鲁迅在给许寿裳的信中形容自己在绍兴度日如年,迫切希望朋友能帮助他在北京找到事情做,其中原因应该是多方面的,不排除尽快从朱安身边逃走。

1912年鲁迅接受蔡元培的邀请,来到北京在教育部当官员,后同时兼职北京大学和其他高校,至1919年七年时间,鲁迅独居于北京绍兴会馆,写下了《狂人日记》《孔乙己》《药》等小说。1919年他卖掉家中老屋,在如今西城区八道湾买了房子,携母亲与朱安定居北京,他为此写了一篇散文《故乡》,其中没有一个字提到一同前往的夫人朱安。这之后兄弟失和,鲁迅带母亲和朱安又搬至砖塔胡同。1926年鲁迅离开北京南下,他们夫妇在一个锅里吃饭有七年时间,抬头不见低头见。朱安尽最大的努力在生活上精心照料鲁迅,但是终究没有换来鲁迅的一丝温存。多年的婚姻生活不仅没有解除这两个人本来的危机,反而加强和深化了它们。

对鲁迅来说,不仅是避免接触,而且明显流露出对于朱安的嫌厌。朱安接受的是传统教训,言语中会引用《女儿经》。她遵循着古老的家规,每天早晨向婆婆请安,然后下厨房。她做得一手好菜,鲁迅在桌上吃饭,但是从不发表评论,身为妻子,她只能从桌上饭菜的剩余来判断鲁迅喜欢吃什么。

鲁迅的朋友荆有麟回忆,大先生与太太每天只有三句话,早晨太太喊先生吃饭,先生答应一声“哼”,中午太太喊先生吃饭,先生又是“哼”,晚上先生睡觉迟,太太睡觉早,太太总要问,门关不关?这时节,先生才有一句话,“关”或者“不关”。据砖塔胡同的邻居俞芳回忆,为避免见面,鲁迅还发明了一个办法,他把一只柳条箱子的箱盖和箱底分作两处,箱底放在他的床肚底下,放上要换洗的衣服;箱盖放在朱安屋门的右手边,里面放着鲁迅替换的干净衣裤。而箱底和箱盖上各自蒙上一块白布,外面人看不出来其中的奥秘。

鲁迅笔下把朱安遮蔽了,很少有朱安本人的感受得到记载,但是从其他人的复述中,还是可以零零星星地得到一些。对于鲁迅的做法,朱安是极为不满的。她虽然没有拿到一纸休书,但是实际上是在婚姻之内被“休”掉了,丈夫单方面终止了婚姻。再加上因为不公开,沉重的分量只有她本人来承受。婚后她学会了抽水烟,烟袋不离手。在回答婆母为什么不能有一个孩子时,她幽幽地说,大先生不愿同我说话,怎么会有孩子呢?

再能够忍受的人,也有爆发的时刻。朱安这个出名的性格温顺的人(这是鲁母采纳她的原因之一),有两次当众人面,撕下了鲁迅的伪装。第一次是在绍兴家中,鲁迅从北京回绍兴探亲,朱安备席款待亲友。席间朱安当着许多人的面,指责鲁迅的种种不是。鲁迅的对策是沉默,一言不发。事后他对孙伏园说,“她是有意挑衅,我如答辩,就会中她的计而闹得一塌糊涂,置之不理,她也就无计可施了。”显然在鲁迅眼里,朱安的举动属于无理取闹。后来在北京还有过一次。鲁母寿宴,朱安穿戴整齐出来,向亲友下跪之后说道,“我来周家已许多年,大先生不很理我,但我也不会离开周家,我活是周家人,死是周家鬼,后半生我就是侍奉我的婆母。”说完话,叩了头,退回房去。鲁迅事后对人说,中国的旧式妇女也很厉害,从此所有的同情,都被她争取了去。他本人还是不认为自己在婚姻内有什么错。

当鲁迅与许广平南下弃她而去,朱安才看到她的路终于走到了尽头,她对砖塔胡同的邻居俞芳叹气道:“过去大先生和我不好,我想好好地服侍他,一切顺着他,将来总会好的。”她又打了一个比方说,“我好比是一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,爬得虽慢,总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了,我没有力气爬了。我待他再好,也是无用。”