供应链中企业地位与企业自主创新能力关系

李庭燎,陈良华,盛金鑫

(1.东南大学经济管理学院,江苏南京 210018;2.南京审计大学信息管理系,江苏南京 211815)

供应链中企业地位与企业自主创新能力关系

李庭燎1,2,陈良华1,盛金鑫1

(1.东南大学经济管理学院,江苏南京210018;2.南京审计大学信息管理系,江苏南京211815)

摘要:企业地位是综合竞争力的体现和决定供应链上话语权的基础。运用中小及创业板制造业数据研究供应链中企业地位与企业自主创新能力关系,研究发现:企业自主创新能力能显著增强企业供应链地位,而供应链地位增强又会促进自主创新能力;财务风险水平是影响企业供应链地位的重要因素,在上下游关系中,客户集中度的提高有利于提升企业供应链地位,而供应商集中度却相反;除供应链地位影响外,自主创新能力还受到企业员工整体水平、市场环境及政府支持力度等因素影响。

关键词:供应链;自主创新;企业地位

一、引言

信息技术革命和国际垂直分工深刻改变全球制造业的生产格局和竞争基础,21世纪不再是企业间的竞争,而演变成供应链之间的竞争。多数产品已非一家公司独立生产,而由供应链上诸多公司核心技术共同成就[1]。近年来,我国企业积极加入国际合作和参与全球供应链分工并得到收益,但由于参与到国际供应链中的国内企业大多以制造业为主,且依靠的是廉价劳动力及较大产业规模所带来的低成本优势,我国多数制造业仍处于全球产业链的中低端环节。刘志彪指出即便是我国的战略新兴产业都面临着头顶高端产业称号却只能在全球产业链中从事低端制造的困境[2]。国内企业多为制造型企业,本身就因行业差距和技术劣势处在了价值链的中低端,只享受较低附加值分配却面临着较大的产业风险。产业技术创新联盟已成为创新驱动发展、产业转型升级的重要组织形式,但联盟在组建和运行过程中合作伙伴选择不当是失败率较高的主要原因之一[3]。因此,通过自主创新提升供应链地位变得十分重要,中国制定的“制造2025”战略以及美国喊出的“重返制造业”、德国提出的“工业4.0”战略等,这些战略背后意图均希望通过创新来实现制造业世界优势地位。

企业供应链地位是企业综合竞争力的体现,是决定企业话语权的基础。中国制造型企业要实现企业供应链地位的提升需要学习与汲取先进知识,不断积累行业经验,实现从代工贴牌(OEM)到自主品牌(OBM)转变,逐步成为供应链中的核心成员甚至成为供应链的“链主”。我国加入WTO初期,制造业基础较薄弱,制造业企业技术基础与资金积累等方面存在限制,企业技术提升手段主要依靠技术引进和二次创新。随着这些年来的积累与沉淀,我国制造型企业已经具备了自主创新的基础条件。中国经济要实现可持续发展不单是依托于规模不断扩张的制造业生产能力,更关键的是得不断增强企业的自主创新能力[4]。在差异化和创新等环节在附加值分配中所占的比重越来越大以及创新成为全球价值链的主要链接方式[1]的大背景下,企业自主创新能力的培养就显得越来越重要。

基于全球制造业新竞争格局,我国制造业已开始转型升级并取得一定成效,在转型升级实践中,培养企业自主创新能力已成为企业转型升级道路上最关键环节。那么,企业自主创新能力提升能否对制造型企业在供应链中地位产生实际影响呢?企业供应链地位是否会反过来促进企业自主创新能力提升呢?制造型企业财务风险水平是否是影响企业供应链地位的重要因素?这些问题成为本文探讨的对象。综观现有相关学术成果,笔者发现:①供应链在市场中的竞争地位已经被广泛研究,而企业在供应链中所处的地位却鲜有提及。多数模型都是对供应商主导、销售商主导等各种情况分别进行假设讨论,而在当今许多供应链中不存在明显核心企业时,如何判断这些供应链中企业所处的地位则是首先需要知道的,在现有文献中却几乎未被涉及。鉴于企业的地位是由企业所在供应链在市场中的地位与企业自身在供应链中的地位所共同决定的,笔者将企业在供应链中所处的地位引入研究。②供应链因素与企业自主创新能力有着密不可分的关系,但企业自主创新的现有研究或是局限在企业自身,抑或扩大为企业所在集群,关于供应链因素考虑较少。而供应链中的企业创新,很可能不只是企业自身的创新动力,而是受迫于供应链整体实力提升的需求,特别对于在供应链中地位较低且自身能力不足的企业而言,不创新就意味着很难完成供应链中的任务需求,但又不具备独自创新的能力,此时供应链中的创新知识外溢及上下游企业形成良好同盟关系后对其进行的创新帮助就是会对其创新能力产生影响的重要因素之一,所以笔者的另一目的就是研究供应链因素对企业自主创新能力的影响。

笔者对2012—2014年创业板及中小板中制造型企业的相关数据进行了搜集与分析,并运用单阶段线性回归模型及联立方程模型对供应链中企业地位与企业自主创新能力的关系进行了实证分析。本文的主要内容有以下3个方面:第一,在传统企业竞争力刻画的基础上充分考虑了当今供应链背景所带来的影响,并创新地运用企业上下游间占资的财务指标来刻画企业在所处供应链中的地位;第二,系统性地讨论供应链中企业地位与企业自主创新能力的相互影响机理,深化研究供应链因素对企业自主创新能力的影响效力;第三,研究结果对于制造业处于转型升级关键时期政府职能的发挥和政策效益的评价具有一定的意义。

二、理论分析与研究假设

创新是企业通过自主学习和自主研发而获取或保持竞争力的一种企业活动,一般具有自主性、差异性和知识依赖性3个显著特点。企业在研发、制造与销售等各环节,均需通过大量的学习与交流,交融大脑之间的各种知识,进而以物质或精神财富的形式予以体现,知识既是企业创新的源泉也是企业创新的目的。从某种程度上讲,创新本就是一个知识传播的过程。以德鲁克为代表的知识管理理论认为,知识是企业地位的决定要素,不仅是因为知识的难以模仿性,更是因为企业知识结构和知识产量的差异性,引致企业在发现市场机会与采取竞争策略时的不同企业行为。供应链作为企业横向一体化的主流模式,是企业获取知识的重要渠道。在知识主导的背景下,创新知识管理正在成为供应链管理的重点。企业创新知识管理水平正在成为影响企业在供应链中地位的关键要素。由此可见,企业在供应链中的地位与企业创新能力有着至关重要的联系。

从企业动态经营角度分析,在供应链竞争的大环境下,随着市场对产品技术含量及客户需求应变能力的要求越来越高,下游经销商为了能快速满足市场的要求会不断向上游供应商提出创新需求。刘友金在研究集群式创新时就曾提出技术创新链上的企业不是固定的而是经历着不断的选择与优化过程[5]。为了保证自身市场占有率,企业不得不增加创新投入来研发更具竞争力的产品和服务。但企业的创新投入只是为企业积累创新知识提供了保障,只有当企业的创新知识积累达到一定程度并让企业创新方式形成质变时才能最终实现创新产出满足下游的创新需求。当企业依靠自身能力无法实现创新产出时或是需要其上游也有相应技术提升时,就会再向其上一级供应商提出创新需求,上游供应商对企业会产生创新溢出效用。而当创新产出的产品由下游经销商销售至市场时,市场对企业的创新成果具有反馈作用。当企业的创新产出得到市场的认可,下游经销商就会对企业反馈一个正面的信息(如增加订单、提前订货等),企业的创新意识进一步增强,所获得的收益也为下一步增加创新知识投入提供了保障,进而在供应链中实现技术领先,在供应链中的地位也会随之升高。

上述分析可见,企业的自主创新能力与企业在供应链中的地位紧密相关。在企业的创新活动中,由于创新产出并不是一蹴而就的,需要企业具有持续的创新意识。当供应链中的企业由于战略决策或者是经营不善、资金不足等其他原因而没有足够的创新投入时,就会连累整条供应链的创新知识产出,虽然上游供应商的创新投入对企业有一定的创新溢出效应,但并不足以支撑企业自身的创新能力。由于创新效率过低及创新知识产出不足等原因,这类企业就会丧失其在供应链中的地位。一旦企业在供应链中地位降低,就会被上下游企业进一步挤压利润空间,企业运营状态就会更差。加之同类型链外企业的竞争,就很可能会被踢出所在供应链。而在供应链中创新能力较为突出的企业,为了满足自身的产能及创新知识产出目标,会不断增加对上下游的创新知识需求,若上下游企业无法满足这些需求,就会在与该企业谈判及签订合同时处于弱势地位,丧失话语权。若创新知识需求无法得到持续满足,该企业就会不安于停留在这条对其产能形成限制的供应链而去寻找更优秀的合作伙伴或是加入同类型但市场竞争力更强的供应链。这是一个循环往复动态的过程。根据以上观点提出第1个假设:

H1:在供应链中,企业自主创新能力的增强有利于提高企业的供应链地位。

企业自主创新能力的影响因素非常多:孙晓华等用辽宁省工业企业的数据进行实证研究,发现企业规模与企业自主创新能力正相关[6]。而Akcigi等则得到了相反结论,他们发现小企业,尤其是创业企业才是一些重大产品创新的主要推动者,小企业R & D投入的平均水平也比大企业高,同时会对大企业产生显著的溢出效应[7]。张宗庆等也发现小企业更偏向于自主研发和原始创新,而大企业则偏向于引进技术和吸收消化再创新,中等规模企业则是兼顾了自主研发和引进技术[8]。朱平芳等讨论了研发经费的投入效用[9],冒佩华等讨论了研发活动中人力资本的作用[10],企业研发投入变量(R & D)非常稳定地表现出对企业自主创新概率的正向促进作用[11]。周亚虹等的研究指出创新活动的投入产出弹性达到了5.5%[12]。唐纳德·哈特菲尔德教授在2011年创新与创业国际会议上认为当企业处于集群内部时,企业为了维持其知识优势,会积极地去进行知识创新,开拓新的知识领域,但当企业位于产业集群外部时,这家企业的知识创新行为就会变得迟缓[13]。而张杰等的实证研究发现集聚效应对企业创新强度具有两面性影响,虽是有利于创新的有机载体,但我国多数产业集群只是处于“扎堆”式的低级状态,在没有形成创新网络的高级形态前,集聚效应反而成为抑制和阻碍企业创新的内在因素[4]。

从上述文献分析可以看到,目前关于企业自主创新能力的影响因素主要集中于企业规模、企业投入以及集群效应等,大多文献并未涉猎供应链因素。在供应链中,由于经营战略、资源禀赋以及发展策略的不同,各企业在人力、技术、设备等管理方面积累的知识数量和质量也必然有所不同。企业的知识差异会进一步导致企业在持续的知识吸收和创新能力的不同。当企业在供应链中处于强势地位时,企业除了本身已经拥有的核心知识外,还可以利用其在供应链中的强势地位获取更多的利润空间,为创新知识的投入提供更为充足的财力资源。再者,该类企业为了巩固其所处供应链的同盟关系、获得更大的市场利润,会有更多的主动性和积极性去促进供应链上下游共同创新,并因而获取更强的自主创新能力。综上分析,提出第2个假设:

p:供应链中企业地位的提高促进了企业自主创新能力的提升。

从前文分析可以看出,企业较强的自主创新能力可能有助于企业在供应链上获得较高的地位,在获得良好发展环境的同时,企业也希望能够保持自身在供应链中的优越地位,而持续的自主创新能力的提升就是必要措施,因此企业也有意愿和动力进行研发与创新活动。因此有理由相信,在供应链中,企业的自主创新能力与企业地位是相互作用、不断传导的,二者相互影响,互为因果。由此,提出第3个假设:

H3:在供应链中,企业的自主创新能力与企业地位相互影响,互为因果。

三、研究设计

1. 研究样本

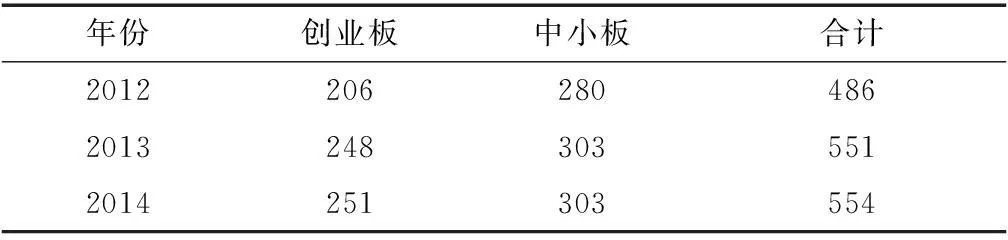

笔者选择了中国创业板及中小板2012—2014年上市公司数据作为研究样本。样本筛选条件如下:①选用创业板及中小板两板上市公司数据;②选择制造业公司样本数据;③剔除各指标中含有缺失项目的数据;④剔除各指标中出现异常的数据。最后得到数据样本共1 591个(表1)。

表1 数据样本分布情况 个

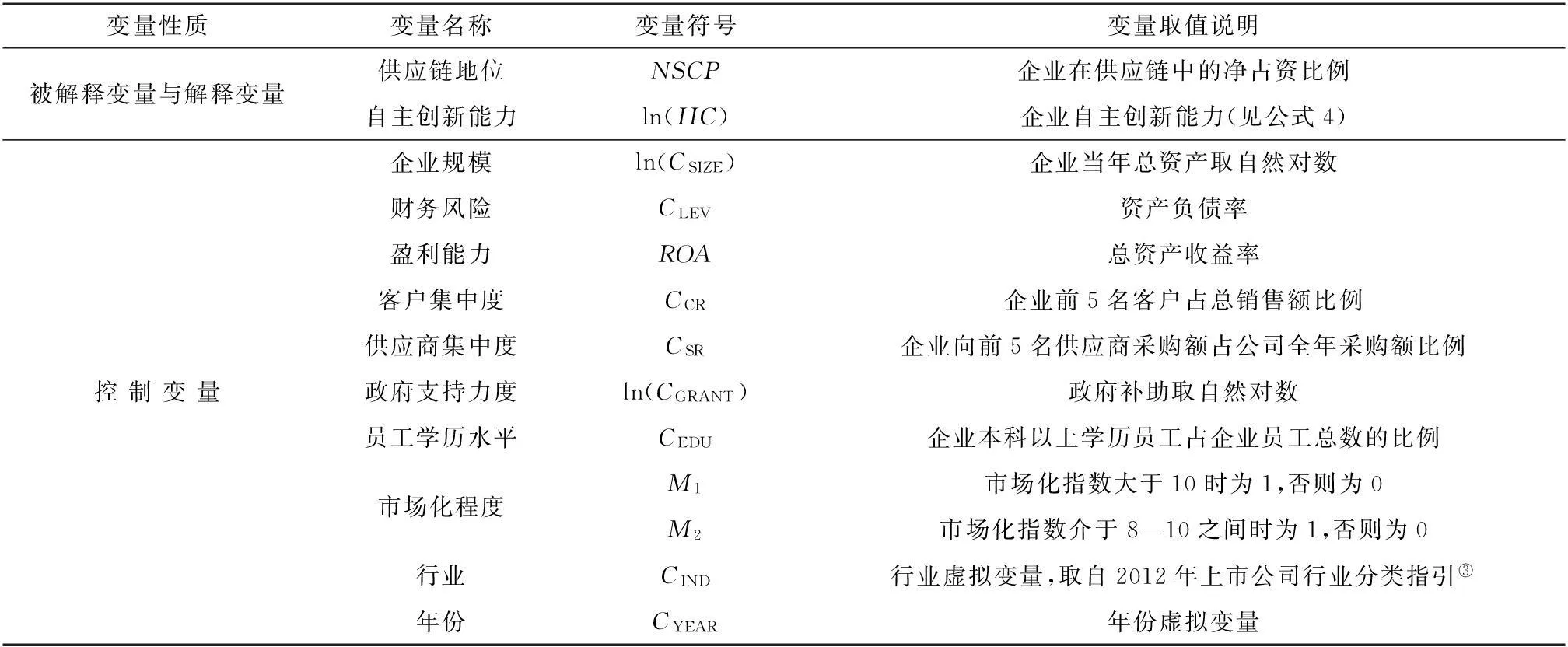

2. 关键变量定义

(1)供应链中企业地位

根据理性经济人假设,企业都是以自身利益最大化为最终目标,当企业与上下游签订合同或议价具有较强话语权时,就会从自身利益出发,为企业争取更高利益。而现金流则是企业血脉,为保证自身现金流的充裕,企业就会在签订合同时希望上游供应商先发货后付款,下游采购商先付款后发货,形成对上下游资金的占压,获得这部分资金在占压时间内的机会收益。占资能力的强弱也是企业话语权高低及不可替代程度的体现,因此用企业净占资能力指标来代表供应链中企业的地位。

供应链占资是一个较新的话题,李响等研究了供应链占资对企业投资的制约,他们认为应收账款、预付账款和存货是企业在商品交易过程中产生的一种资金占压形式,这种关系主要存在于企业与供应链上下游企业之间,并将应收账款、预付账款和存货对企业运营资本的占压统称为供应链占资[14]。受此启发,供应链中的企业,特别是处于中间位置的制造业一般都会存在上下游间资金的互相占压情况。从企业本身来看,几乎所有企业都会希望自身能有充足的现金流,而为了达到这个目的,占压上下游企业的现金流就是一个普遍的做法。笔者认为,在供应链中地位较高的企业会通过各种渠道占压上下游企业的资金,而占资能力的大小也恰恰反映了该企业在供应链中的地位强弱。但是这个能力指标与李响等学者在文中描述的供应链占资值并不相同,因为他们定义的供应链占资仅仅是指企业运营资本被占压的部分,而笔者希望得到的是一个能统一涵盖资金被占压与占压其他企业资金的指标。所以笔者主要考虑了上下游间出现占资与被占资的7个项目:应收票据、应收账款、预付账款、存货、应付票据、应付账款、预收账款,前4项是企业被占用的资金,而后3项是企业占用其他企业的资金。但是,在研究企业在供应链中地位的时候并不能直接将这些项目简单合并,因为这7项都与企业的资产规模是显著正相关的,也就是说如果企业的资产规模很大,这7项一般都是较大的,这对研究结果会产生较大的影响。所以,在研究企业在供应链中的地位时希望能做到将所得到的指标与企业的资产规模分离开来。在经过仔细分析后,笔者开发了一个指标:供应链净占资比例,即:

供应链净占资比例(NSCP)=(应付票据+应付账款+预收账款)/流动负债-(应收票据+ 应收账款+预付账款+存货)/流动资产

供应链净占资比例前半部分是企业在供应链中占用上下游企业的资金除以流动负债后得到供应链占资比例,而后半部分是企业在供应链中被上下游占用的资金除以流动资产所得到的是供应链被占资比例,而两者相减就得到了供应链净占资比例(NSCP)。这个指标的定义阐释了笔者对企业在供应链中地位的观点:在供应链中地位相对较高的是那些具备核心技术或者核心资源从而拥有了较大话语权的企业,它们在签订合同与现实交易时会占用上下游企业的资金,以实现自身的最佳运营状态。

(2)企业自主创新能力

企业自主创新能力的影响因素有很多,在进行实证研究时大多学者都是以当年专利授权数或者专利申请数作为企业自主创新能力的指标,但此类实证研究大多是做区域性的宏观研究。当以企业为分析对象时,一是考虑到企业每年获得专利授权数或者申请的专利数统计难度较大,且制造业企业此类信息披露较少;二是企业当年获得的专利授权数与成功进入审批阶段专利申请数也是企业多年研究的成果,因此笔者认为在做微观分析时,专利数并不能直接用来替代企业当年的自主创新能力,即使作为替代变量也得将研发投入的滞后性与累积性考虑进来。自主创新活动的本质就是新知识的创造和生产过程[15-16];自主创新能力的最直接体现就是自主创新活动的知识产出能力。当然它的影响因素有很多,但最直接的影响因素莫过于企业的研发投入和研发活动的管理水平,其中研发投入包含了研发经费和研发人员的投入,研发活动的管理水平则与生产绩效、企业管理等很多方面有关系。综上分析,笔者以企业研发投入与研发管理水平的综合能力来替代企业自主创新能力,借鉴已被广泛使用的柯布—道格拉斯生产函数*柯布—道格拉斯生产函数最初是美国数学家柯布和经济学家保罗·道格拉斯共同探讨投入和产出关系时创造的生产函数,以他们的名字共同命名,是在生产函数的一般形式上做出的改进。,得到如下模型:

(1)

由于企业的绩效与管理水平等方面都会在企业当年的经营状况中得到体现,因此用企业净资产收益率的函数来近似地表示企业研发活动的管理水平:

(2)

将(2)式代入(1)式得自主创新能力指标的计算公式:

(3)

其中,IIC表示企业自主创新能力指标;ROE表示企业的净资产收益率;F和P分别代表企业投入的研发经费与研发人员强度;β1和β2分别代表投入的研发经费及研发人员的知识产出弹性;i为观测单元,A0为常数项,μ为干扰误差。

将(3)式两边取自然对数得:

(4)

式(4)中ε为误差项。张宗和等都利用类似计量公式对企业自主创新能力的影响因素进行了实证分析,他们利用区域面板数据都近似得出了投入的研发经费及研发人员的知识产出弹性约为β1=0.4,β2=0.3[17-18]。笔者在前人的基础上将投入的研发经费及研发人员的知识产出弹性值代回公式(3)求得企业自主创新能力指标值,作为后续实证检验的基础数据。

3. 模型设计

根据研究假设与理论分析,构造下面3个模型*为了简便表达,省略了模型中的时间和个体下标。:

β4ROA+β5CCR+β6CSR+

β7CIND+β8CYEAR+ε

(5)

假设2的模型,用于检验企业在供应链中的地位对企业自主创新能力的影响,主要观测NSCP系数γ1是否显著。

γ7CIND+γ8CYEAR+ε

(6)

假设3的模型,建立在假设1的模型及假设2的模型的基础上,为了研究供应链中企业地位与企业自主创新能力是否互为因果,将企业地位与企业自主创新能力都作为各自的解释变量与被解释变量联立方程,只有当系数β1和γ1都显著时才能说明二者互为因果。

(7)

模型3也是对模型1及模型2的检验,当二者可能存在互为因果关系时,变量之间就会产生内生性问题*两变量双向交互影响时,被解释变量y与解释变量x之间存在一个交互影响的过程,x的数值大小会引起y取值的变化,但同时y的变化又会反过来对x构成影响。这样,在回归方程y=β0+β1x1+β2x2+…+βkxk+ε中,如果残差项ε的冲击影响到了y的取值,而这样的影响会通过y传导到x上,从而造成x和残差项ε的相关,进而就引起了内生性问题。,影响到一般线性回归的结果。利用三阶段最小二乘法对模型3进行求解,并对模型1与模型2的结果进行检验与修正。

表2 模型变量定义及描述

③本文仅涉及制造业,但制造业仍包含较多行业C13—C43,本文将制造业代码区分到1位代码。

四、回归结果

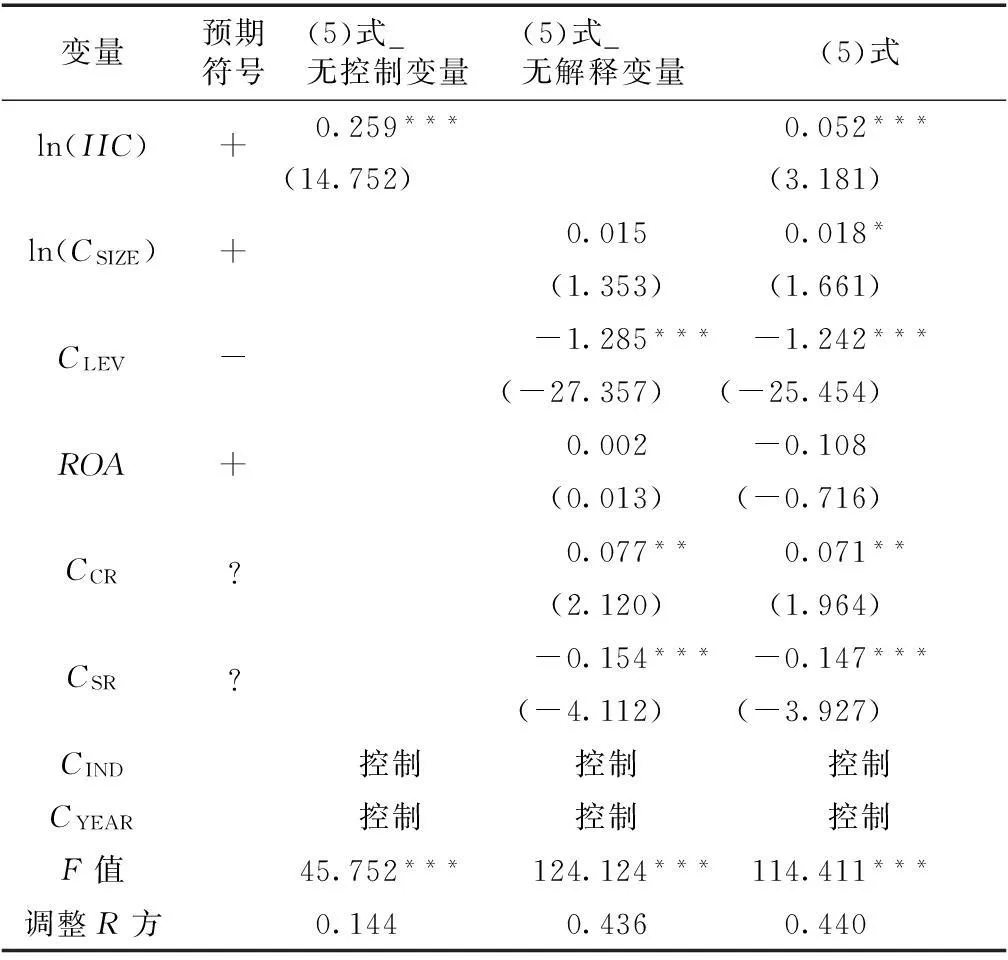

模型1回归结果显示:自主创新能力指标ln(IIC)在有无控制变量时都与企业供应链地位NSCP显著正相关,说明了在供应链中,企业自主创新能力越强,企业地位越高。但是在加入控制变量后,自主创新能力的系数产生了较大幅度的缩小,表明在多种因素的影响下自主创新能力对地位的影响程度有限,但这种显著的正向影响仍是存在的,而这种显著的影响关系是否稳健,是否是由于内生性原因而导致都有待进一步检验。所以假设1成立与否还有待模型3的结果才能准确说明。从各控制变量的输出结果可以看出企业规模ln(CSIZE)在10%的显著性水平下与企业地位正相关,但系数较小,对企业地位的影响程度较弱;企业的财务风险CLEV在1%的显著性水平下与被解释变量企业地位NSCP显著负相关,且系数绝对值较大,说明了在供应链中企业的财务风险水平对企业地位产生了较大影响;供应商集中度与客户集中度的结果显示,两者对企业的供应链地位产生了不同方向的影响且显著。其中:客户集中度与企业地位在5%的显著性水平下显著正相关,这对于中小板及创业板的制造型企业而言,并没有因为大客户而使自己处于不利地位,而可能是与这些大客户已经形成了一种紧密的战略联盟关系,不仅保证了企业自身销售的稳定,更可以依靠其稳定的客户关系巩固自身在供应链中的地位;而供应商集中度与企业地位在1%的水平下显著负相关,且系数绝对值较客户集中度而言更大,这说明了对制造型企业而言,供应商较客户可能会对其产生更大的影响,当企业的进货渠道较少而形成大供应商时,往往就说明企业供应商处于市场垄断地位或者是其掌握着专利及专项知识而使其产品可替代性较弱,企业自身较难在市场上寻找替代的供应商,而供应商则可以利用自身优势对下游企业的资金进行占压。所以关于供应链中的供应商与客户,得出的结论是对于创业板及中小板中的制造型企业而言,客户集中度对企业地位有显著的正向影响,供应商集中度对企业地位有显著的负向影响。

表3 模型1回归检验结果

注:表格中的数值为变量的回归系数,括号内的数值为对应的t统计量;***表示在1%的显著性水平下显著,**表示在5%的显著性水平下显著,*表示在10%的显著性水平下显著。

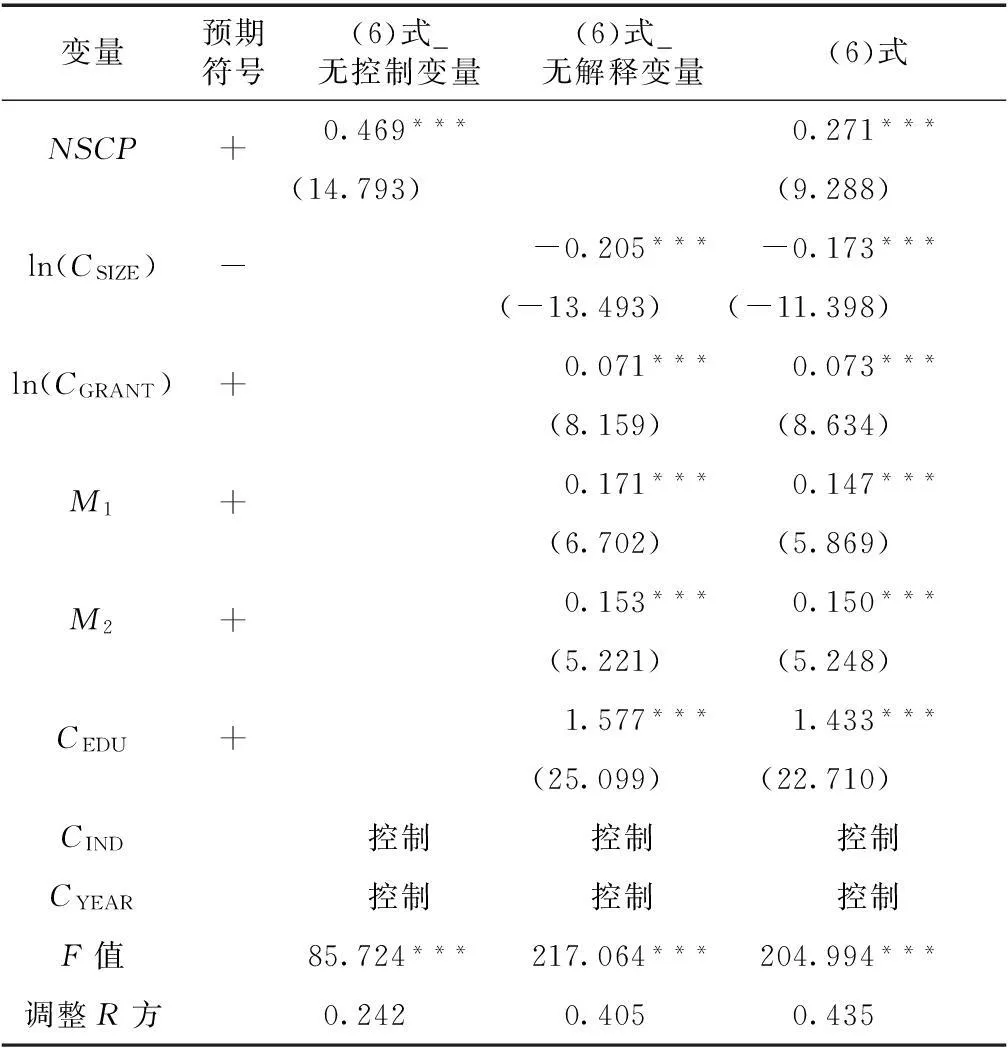

模型2回归结果显示,企业供应链地位指标NSCP在有无控制变量时与企业自主创新能力都在1%的显著性水平下显著正相关,且系数达到了0.27以上,说明了企业的供应链地位不仅可以有效保障企业自主创新研发活动的进行,更为企业获得技术领先优势提供了条件,企业供应链地位的提升对企业自主创新能力的提高具有显著的正向促进作

表4 模型2回归检验结果

注:表格中的数值为变量的回归系数,括号内的数值为对应的t统计量;***表示在1%的显著性水平下显著,**表示在5%的显著性水平下显著,*表示在10%的显著性水平下显著。

用。当然同模型1的输出结果一样,这种显著影响是否是由于内生性原因而导致都有待模型3的结果才能准确说明。从其他控制变量的输出结果可以看到企业规模与企业自主创新能力在1%的显著性水平下显著负相关,验证了本文关于小企业会在自主研发及创新活动上投入更多的精力,自主创新能力也越强,且对大企业具有一定的溢出效应的观点,与众多学者的结论一致。另外,另一控制变量政府支持力度ln(CGRANT)的系数为0.073,且在1%的显著性水平下显著,这说明了政府对企业在自主创新活动方面的支持具有现实意义,政府针对研发活动补助的增加能让企业具有更强的自主创新积极性,且对于一些希望进行研发但资金流较为紧张的企业来说更是雪中送炭,所以结论之一就是政府应对当地企业自主创新活动给予更多的支持。控制变量员工学历水平CEDU的系数达到1.433,且在1%的显著性水平下显著,印证了在现代企业竞争中人才的重要性,企业员工素质的提高能有效增强企业的自主创新能力。对于企业来说不仅要从市场中争取人才,还应该内部培养人才,多开展员工技能培训等活动,将人才计划放到企业战略的重要位置。控制变量市场化指数虚拟变量M1,M2的输出结果也与最初预测相同,且结果在1%的显著性水平下显著,说明了企业所在地区市场化程度越高,企业的自主创新能力就越强。这也说明了我国在产业转型升级过程中应坚定地走市场化道路,市场化程度较高地区的企业应把握自身优势,努力实现全球化的技术领先,而对于市场化程度较低地区的企业政府应给予更多的帮助,使我国整体产业竞争力能提升一个档次。

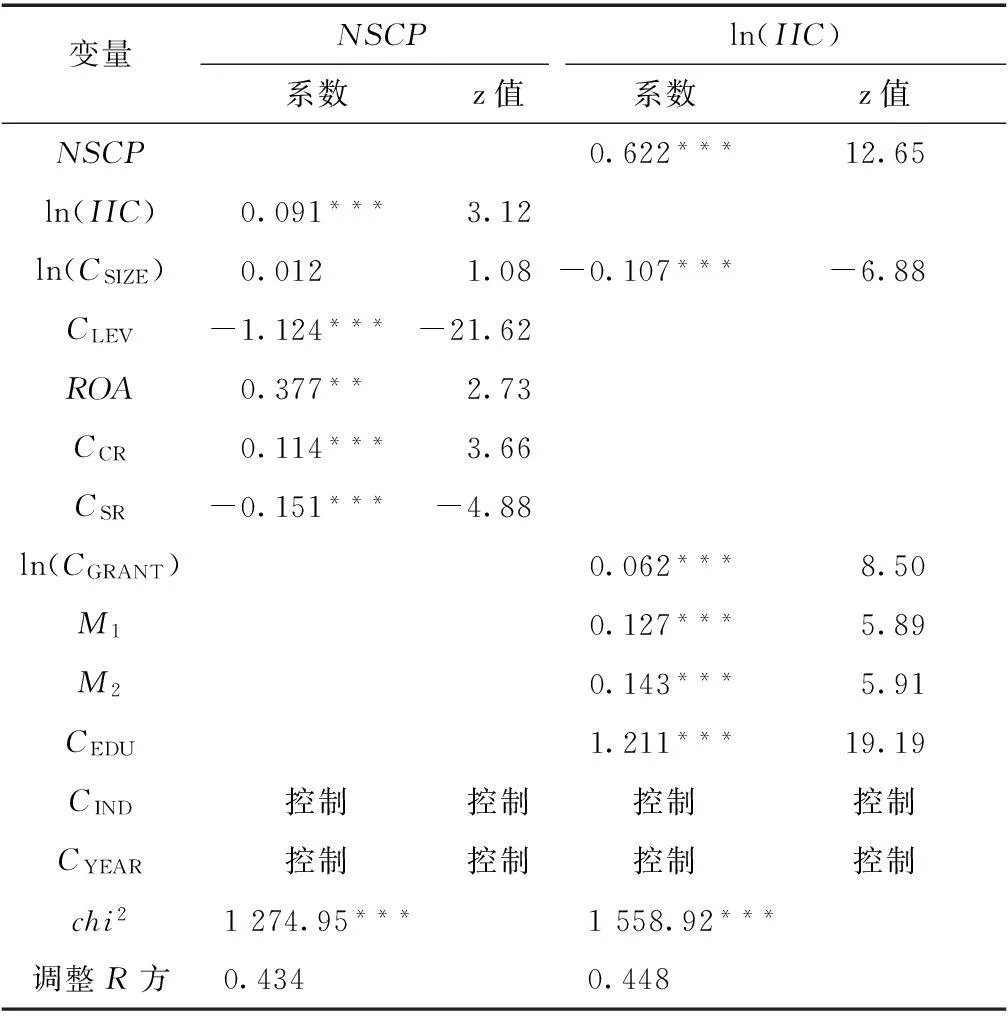

模型3是在模型1与模型2基础上构建的联立方程模型,运用了STATA统计软件中三阶段最小二乘法(3SLS)求解。模型3的输出结显示,通过联立方程对于模型1与模型2的修正结果是显著的。

表5 模型3检验结果

注:***表示在1%的显著性水平下显著,**表示在5%的显著性水平下显著,*表示在10%的显著性水平下显著。

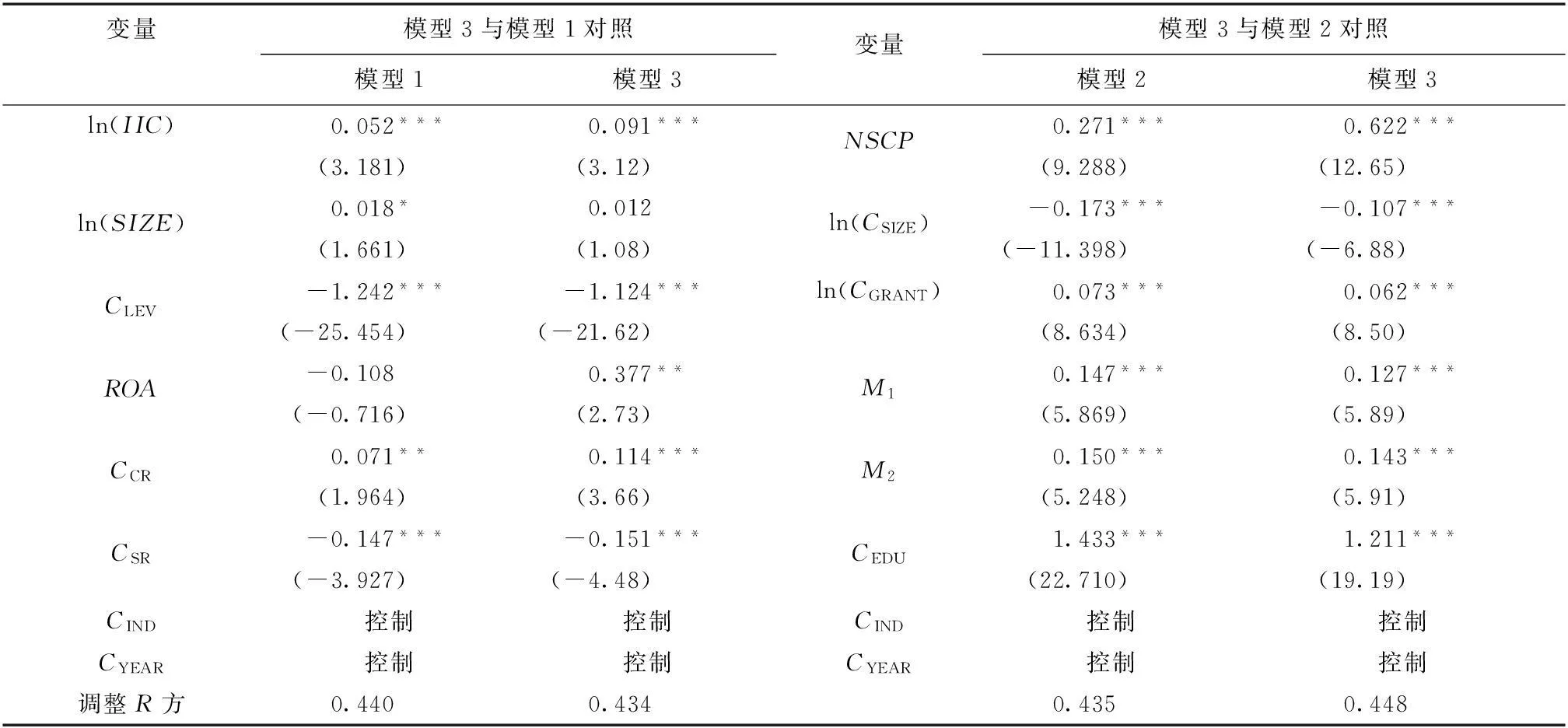

下面用一张系数对照表(表6)来清晰显示修正前后结果差异。

从表6前两列的输出结果可以看出,在研究对企业地位(NSCP)的影响时,自主创新能力的系数从0.052变为0.091,且在1%的显著性水平上显著,在认可3SLS对单阶段回归结果的修正性与准确性的基础上,可以说企业自主创新能力对企业供应链地位的影响是确实存在的,而不是由于内生性原因造成的,所以说企业自主创新能力显著影响了供应链中的企业地位,且影响系数为0.091。因此,假设1得到证实。3SLS对普通线性回归的修正作用还体现在企业资产规模从原本的弱相关变为不相关,说明对于中小板及创业板中企业来说,企业资产规模都不是很大的情况下,对其在供应链中的地位影响不大。而代表财务风险的企业资产负债率指标仍是在1%的显著性水平下显著负相关,且系数绝对值较大,说明在供应链中企业的财务风险水平对企业地位的形成起了决定性的作用,是其在与上下游企业建立合作关系时决定其话语权的基础。而企业盈利能力指标ROA的结果也得到了修正,从原来的不相关变为显著正相关,与最初预测一致,说明了企业自身的运营状况与盈利能力是其供应链地位的有力保障,只有当企业具有良好的业绩水平时才能得到供应链上合作伙伴的信赖与认可。而来自于供应链内部的客户集中度与供应商集中度指标的相关性程度与系数方向都没有较大的变化,只有客户集中度的系数从0.071增长为0.114,客户对企业地位形成的重要性有了一定的增强,但影响程度仍没有供应商大,具体已在前文有过讨论,在此不做过多说明。

从表6后两列对于自主创新能力指标影响的因素进行的结果修正中可以看到,各变量系数仍都是在1%的显著性水平下显著,且系数正负都没有变化,说明了模型2的输出结果对于各影响因素的判断是准确的。具体来看,在进行3SLS修正后,企业的供应链地位指标系数仍为正且有了较大的提升,系数达到0.622,说明了企业在供应链中地位的提升能有效促进企业自主创新能力的提高,与假设2结论一致,因此假设2成立。企业在供应链中的地位有效地保证了企业现金流的稳定,而当企业在资金能保证正常周转的情况下为实现技术领先就会将更多的精力投入到研发等企业自主创新活动中去。从其他控制变量的结果来看,企业规模与企业自主创新能力显著负相关,影响程度略有减小,政府支持力度、市场化程度及员工学历水平都与自主创新能力显著正相关,且系数都变化不大。所以,模型3输出结果得出的结论是:在供应链中,不仅企业地位对企业自主创新能力具有正向的推动作用,企业自主创新能力的增强也会对企业供应链地位的提升起到明显的帮助。因此,二者之间的影响作用是双向的,互为因果关系。假设3也成立。

表6 模型3与模型1、模型2的输出结果对照表

注:表格中的数值为变量的回归系数,括号内的数值为对应的t统计量和z统计量;***表示在1%的显著性水平下显著,**表示在5%的显著性水平下显著,*表示在10%的显著性水平下显著。

五、结论

笔者对来自于中小板及创业板制造型企业1 591组样本数据进行了线性回归及三阶段最小二乘法分析,研究了供应链中的企业地位与企业自主创新能力的关系,主要得出了以下结论:

①企业自主创新能力的提升能显著增强企业在供应链中的地位;

②企业供应链地位的增强反过来又会促进企业自主创新能力的提升,二者呈现出一种互相促进、互为因果的关系;

③制造型企业的财务风险水平是影响企业供应链地位的重要因素,在上下游关系中,客户集中度的提高有利于提升企业在供应链中的地位,而供应商集中度却相反;

④除企业供应链地位的影响外,企业自主创新能力还受到企业员工整体水平、企业所处市场环境及受政府支持力度等方面的显著影响。

参考文献:

[1] 王蓉,陈良华.国际垂直分工下供应链成本分配模式研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2013(3):19-26.

[2] 刘志彪.战略性新兴产业的高端化:基于“链的经济分析”[J].产业经济研究,2012(3): 9-17.

[3] 殷群,李丹.产业技术创新联盟合作伙伴选择研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2014(2):62-66.

[4] 张杰,刘志彪,郑江淮.中国制造业企业创新活动的关键影响因素研究:基于江苏省制造业企业问卷的分析[J].管理世界,2007(6): 64-74.

[5] 刘友金.集群式创新与创新能力集成:一个培育中小企业自主创新能力的战略新视角[J].中国工业经济,2006(11):22-29.

[6] 孙晓华,原毅军.因子分析法在企业自主创新能力评价中的应用:以辽宁省工业企业为例[J].科技管理研究,2014(6):82-85.

[7] AKCIGI U, WILLIAM R K.Growth through heterogeneous innovations[J].Social Science Electronic Publishing,2013(28):87-93.

[8] 张宗庆,郑江淮.技术无限供给条件下企业创新行为:基于中国工业企业创新调查的实证分析[J].管理世界,2014(1):115-131.

[9] 朱平芳,徐伟民.上海市大中型工业行业专利产出滞后机制研究[J].数量经济技术经济研究,2005(9):136-142.

[10] 冒佩华,周亚虹,黄鑫,等.从专利产出分析人力资本在企业研发活动中的作用[J].财经研究,2013(12):118-128.

[11] 王华,赖明勇,柒红艺.国际技术转移、异质性与中国企业技术创新研究[J].管理世界,2010(12): 131-142.

[12] 周亚虹,贺小丹,沈瑶.中国工业企业自主创新的影响因素和产出绩效研究[J].中国工业经济,2012(5): 107-119.

[13] 葛宝山,李明芳,蔡莉,等.全球化背景下的创新与创新:“2011创新与创业国际会议”观点综述[J]. 中国工业经济,2011(9):36-44.

[14] 李响,刘秉镰,刘军,等.供应链占资制约企业投资的影响路径分析:基于制造业外部融资约束的经验研究[J].南大商学评论,2012(18):107-121.

[15] PAKES A,GRILICHES Z.Patents and R & D at the firm level:a first look[J].Economics Letters, 1980(4):55-72.

[16] 李平,崔喜君,刘建.中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析[J].中国社会科学,2007(2):32-42.

[17] 张宗和,彭昌奇.区域技术创新能力影响因素的实证分析[J].中国工业经济,2009(11):35-44.

[18] 王然,燕波,邓伟根.FDI对我国工业自主创新能力的影响及机制:基于产业关联的视角[J].中国工业经济,2010(11):16-25.

Enterprises’ Status and Capability of Independent Innovation in the Supply Chain

LI Tingliao,et al

(School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 210018, China)

Abstract:Enterprises’ status reflects comprehensive competition and is the basis of discourse power of supply chain. This paper investigates the relationship between enterprises’ status and independent innovation capability. The results show that: ①Enhancing the capability of independent innovation can significantly enhance their status in supply chain; ②The enhancement of the status may promote the capability of independent innovation in turn; ③The financial risk level of manufacturing enterprises is an important factor which may have impact on the status of enterprise in supply chain and in the upstream and downstream relationships, and the improvement of customer concentration is conducive to enhancing the status of the enterprise in supply chain while the concentration of suppliers is the opposite; ④In addition to the impact of supply chain status, the capability of independent innovation is influenced by the overall level of employees, the market environment and the government support and so on.

Key words:supply chain; independent innovation; enterprises’ status

中图分类号:F59

文献标志码:A

文章编号:1671-4970(2016)02-0061-08

作者简介:李庭燎(1978—),男,河南平顶山人,讲师,博士研究生,从事企业信息化、信息系统审计及供应链管理。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71272111);教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA630035);江苏省高校自然科学研究重大项目(12KJA630001)

收稿日期:2015-11-01

DOI:10.3876/j.issn.1671-4970.2016.02.011