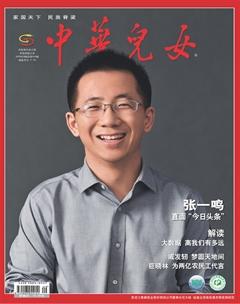

直面“今日头条”CEO张一鸣

吴永强 王碧清

在“互联网+”时代,他“玩转”信息,却因缺乏原创多遭诟病,他在接受专访时坦城回应

在北京海淀区今日头条总部,我们采访了张一鸣。他曾历经四次创业,在2012年掀开了第五次创业序幕——创立北京字节跳动科技有限公司。凭借今日头条APP,他逐步成为信息聚拢分发领域的黑马,更掀起了所谓“新媒体”的狂飙,对传统媒体带来巨大冲击。

眼前的他,一张娃娃脸,笑起来,嘴角上扬,眼睛眯成两弯勾月;戴方框眼镜,身着格子衬衫,甚至还带着点大学生的质朴和青涩。但从他的回答中可以感受到“理科生”、特别是“IT男”特有的专注和对技术的痴迷。

从传统媒体、新媒体再到自媒体,众多互联网企业、媒体、个人嗅到了趋势和商机,也有一些企业稍不留神、转瞬即逝。时代洪流、可谓大浪淘沙,考验着互联网浪潮的弄潮儿。这位来自福建龙岩的“80后”,在“互联网+”时代“玩转”信息,立足北京、面向世界。

新媒体兴起之初,虽备受关注,但也因缺乏原创多遭诟病,也让各界疑虑重重。今日头条如何回应这些质疑?其能否形成一种独特的发展模式?未来进入资本市场之路又将如何发展?面对诸多敏感、关键问题,张一鸣接受本刊独家专访,直面疑问,一一道来,聊他的创业心态、他的共赢“情怀”以及他的那份“沉得住气”。

永葆“始终创业”初心

2011年,商业领域中精准化服务开始发酵。信息传播介质的变革引起了张一鸣的关注,他认为随着越来越多的人携带智能手机,个性化推荐的信息需求一定会增加。2012年8月,张一鸣和他的团队推出“今日头条”。截至2016年4月,今日头条累计激活用户4.7亿,日活用户超过4700万,月活用户1.2亿,用户每日使用时长超过62分钟。今日头条员工已接近2000人。

《中华儿女》:今日头条虽然上一轮融资过亿,当时估值也已经数亿美金,风头一时两无,但正像曾经叱咤风云的许多互联网企业一样,其兴也勃焉,其亡也忽焉。那么,今日头条如何跳出这一“周期局限”?

张一鸣:从公司角度,我们也有看到有些公司其实保持蛮好的。他们的涨速不能说100%,但也是每年百分之几十往上涨。有人觉得互联网公司起起伏伏,但其实你会看到顶尖的公司反而相反、比较不错。而我们的核心是保持创业状态、保持创新,始终面对行业的变化。

我們公司始终把创业状态作为价值观的一部分,“我们大公司,他们创业公司怎么样”,这种话就不对。创业公司是如何工作的,我们要始终以之为标杆。

《中华儿女》:保持始终创业状态,有哪些具体表现?

张一鸣:比如我们不用敬语,不允许使用某某总或者老大,或者某某哥等称呼。因为面临一个巨变的时代,外部环境不断变化,公司则要及时对外部环境作出响应。平等、畅所欲言的氛围非常重要。敬语是形式化的东西,会有心理暗示,比如我是不是不能批评他。所以我们需要消除形式化的心理障碍。我们公司没有Title,我们鼓励创新,淡化权威,鼓励畅所欲言。又比如,我们上班不打卡。请假,没有假条,没有签字,发一封邮件就好。

因此,我们需要招聘高素质人才。高素质人才善于自我驱动。当然,这个驱动要信息透明,他要知道公司的愿景、部门的愿景、在公司的范围内他自己感兴趣并且能做好的事情,他把这些事情做好就可以了。

最后一点,我认为创业精神的一个重要体现是“容错”,拥抱不确定性。我们鼓励新员工入职第一周进行代码发布上线,放上去出错也没有关系,我们只需要在出错时能够快速回稳。比如100次有1次确实造成服务器宕机,但我们希望1秒之内把服务切回来。我们允许出错,只要出错是能被快速修复的,所以我们就可以大胆任用年轻人,大胆让他们实践、实现产品想法。

《中华儿女》:说到价值观,今日头条的企业文化,可以精确地描述一下吗?

张一鸣:积极、坦诚、开放、极致、有判断力,始终创业。我们的愿景就是要做最懂你的信息平台,连接人与信息、促进创作和交流。

不仅仅95%

在“互联网+”时代,传统媒体不断向付费阅读、两微一端等转型,其精品内容报道依然是传统媒体的专业优势。关于信息的聚拢分发,张一鸣有着自己的思路和格局。

《中华儿女》:新媒体根本来讲是渠道传播,但如果内容质量不过关,那渠道再先进也不行。内容的积淀是基于多年的懂行人去转化。你们的技术架构确实非常强,但是内容决定形式,再强悍的技术也要服务于内容。你们甚至也一度被诟病为“新闻的搬运工”,如何弥补内容生产的短板呢?

张一鸣:关于内容,这两年做了很多。我们现在有接近30个中央部委、5000多个政府机构入驻我们的平台,他们的新闻办在这边发布内容,我们叫“政务头条号”。还有各种公司、媒体机构、个人的合作,比如我们已经跟1000多个媒体机构达成合作。所以,我们本身已经成为一个创作的平台了。我们在整个内容合作上的人力、资金投入应该都是国内第一的。

我们关注创作者要什么,创作者要影响力、要变现,所以我们努力建设机制,满足创作者的要求。对于不同的创作者,我们有不同的支持。比如,对于一些知名的专栏作家,我们有一个“千人万元”计划的保底支持,即给1000个人至少每个月1万元的利润分成。

《中华儿女》:你觉得与创作者的合作可以解决新闻原创的短板吗?

张一鸣:还是可以的。其实我们现在内容是覆盖最多的。大家可能不知道,一天内在我们平台上产生的内容就有五六万(条),加上我们合作的,共有10万(条)左右,这个量是非常大的。

《中华儿女》:比如一些国字号的网站,他们本身是传统媒体,他们现在也在用APP推送等等。他们既是内容强有力的生产商,同时也具备你的形式、产品的竞争性。像这样的传统媒体来做新媒体的话,你怎么看彼此间的优劣?

张一鸣:应该这样说,他们任何一家应该也产生不到(整个互联网内容)5%的内容。5%的内容可能是第一,但还是很不够。信息是海量的,我们认为任何创作者都不能覆盖信息的主体,需要依托平台模式。比如,任何服装厂也不可能做成一个淘宝。

我们不是典型的媒体,我们新闻占比很低,我们有很多的是生活信息,比如说三农、养殖、医疗等。传统意义上讲,这些不算新闻,并不是媒体机构的强项而是专栏作者的强项。我们名字虽然叫今日头条,但这里面很多不是新闻,其实这点很多媒体可能还不太习惯。

《中华儿女》:腾讯现在也在做新媒体的事情,而且基于微信的程度。人民网是完全具有互联网企业的特质,甚至综合性更强。对于这样类似的同行业业态来讲,你的核心竞争力体现在哪里?

张一鸣:我觉得我们对于事情的理解和执行是最好的,能更有效地把各个要素发挥得更好。你能更知道这个事情未来是怎么样的,该怎么做,需要什么。能把各个要素结合得更好,我觉得这个是关键。资源、资本各要素都会留在它配置比较高的地方。只要我们配置效率高的话,人才、资金就都会过来。

当然,我们现在由于先发优势,公司在这个事情具备好的核心能力。所以,在这件事情上,我觉得相对于其他互联网公司,我们会更有优势。

《中华儿女》:有没有担心腾讯、阿里他们做一个同样的,甚至超越你的产品?

张一鸣:腾讯在做,各家也在做。我们肯定不会大意,还是很有信心的。

《中华儿女》:支撑你信心的是什么?

张一鸣:还是对这个事情的理解。因为我和团队从2008年底一直在想这个事情。其他公司有很多业务,他可能把这个当作商业来做,认为这件事未来可能有利可图。但我们把它当作一个有挑战、有意思的事情来做,来提高整个社会信息分发的效率,让信息到人的距离更短。我觉得我们整个团队的精力、深入思考的时间比一般公司还是多很多的。

《中华儿女》:今日头条是否存在面面俱到但多而不精的问题?

张一鸣:首先,我们本来就是个性化推荐引擎,基于每个人的兴趣和习惯去推送内容。从我们的用户数据来看,用户的兴趣是个性化并且长尾的,但在过去,由于分发渠道有限,长尾内容无法得到有效传播,也就无法激励创作者去生产内容。我之前遇到一位创作者,他专门创作金庸小说的读后感,他想聚集金庸迷一起讨论。他在我们平台上第一次发布内容之后,当天就获得了几十万的阅读,他也找到了许多金庸爱好者。

头条的个性化推荐可以把各个垂直领域的爱好者挖掘出来,让优质的内容找到读者,并且提升互动效率。

其次,除了垂直领域的内容外,头条上还有针对每个个体用户的有效资讯。比如,哪个地区在下大雨、哪些下水道堵了、哪些小区有困难需要解决,我们针对这类信息的推送可以更精准、更快。

例如,2016年大年初一,河北燕郊老奶奶走失,家人在微博發布消息,寻找一天未果。正月初二上午,今日头条检索到该信息,并经过媒体和家人确认后,于当天中午将这条寻人信息作为一条弹窗信息,弹到廊坊地区所有今日头条用户的手机上。数据统计显示,这条寻人信息弹给了28.2万人。不少好心人看到之后向头条反馈了自己的信息,最终老人被家属找到。

沉得住气

“IT男”大多会被认为缺乏情怀,但张一鸣似乎并非如此,只是他偏好不用太过于“虚”的表达方式。由于技术出身,张一鸣多半的精力都投入在面试、产品研发、看数据分析、思考,“基本不去见客户”。虽然被外界贴上“新媒体”标杆人物的标签,但他显然更认同自己是一个“技术男”而非“媒体人”。

《中华儿女》:之前觉得你们未必不可超越,现在听了你的95%理论,还是觉得很有难度。

张一鸣:大家还是低估了这个工作(的内容)和工作的复杂(程度)。我们内部其实做了非常多的事情,比如各种技术的配合、产品技术运营的配合、自动化系统和辅助工作的配合、人力和机器的配合、评估系统和线上使用系统的配合……还有比如创作和分发的配合、分发与变现的配合,中间的权衡等等,其实需要做到很细致的,这是一个挺系统的工程。

《中华儿女》:虽然你描述了很多优势,但归结点,你们是一个企业,是要靠财务报表来讲话。传统媒体虽然只有5%的优势,但盈利模式成熟,需要做的是创新和提升。但新媒体的盈利模式似乎一直未稳固成型,你们有吗?

张一鸣:我觉得我们营收转化、增长都还是蛮好的,对于用户体验也蛮不错。我觉得算是验证了(科技企业的盈利模式)。我们营收增长是稳健的,当然我们的支出也是增长的,所以盈余不多。整体比较健康、可控。虽然我们的营销团队人数不多,但是营收每个季度都在增长。我们预计3年后,盈利水平会大幅度上升。现在我们还在投入期,有新技术的投入、还在做更好效果的投入、海外的投入。所以如果不求增长,可以有很好的盈利,但是我们要谋求更好的发展。

《中华儿女》:能否预测一下未来可能对你产生非常大的冲击和挑战是什么?

张一鸣:这个问题,如果想到了,就不是致命性的了(笑)。当然我们还是有很多挑战的,比如内容合作,也有些争议,我们之前也考虑过,如果更早准备会更好。也想到了比如说技术上规模有很大挑战,商业变现的挑战也想到了,有了考虑之后,还会有挑战,就不会那么意外了吧。

未来可能人才的挑战还是多一点吧。人才和管理的挑战还是最主要的。我们现在也开始在做海外业务,管理的复杂度也提高了。

《中华儿女》:在中国目前的新闻管理政策下,如何看待今日头条可能存在或面临的政策风险、行业风险以及其他风险?如何应对?

张一鸣:我觉得任何信息类的产品都要遵循国家的政策法规。

另外,我们不做采编,所以我们也不会提出观点,就是一个中立的平台。我们原则上就是做好工具属性,做好信息分发,遵守政策法规。

此外,跟我们产品也有关系,我们不是完全的新闻属性,实用信息的分发可能没有那么敏感。

《中华儿女》:从你自身考量以及投资方来讲,未来对今日头条的资本市场规划是怎样的呢?

张一鸣:我们不着急,有耐心。要把公司做到越大越好,不着急上市,也不希望被并购。从目前看,独立做,最有易把事情做好。而且独立做,有耐心地做,不要急于应对上市之后的波动是最有利于把事情做好(的状态)。

《中华儿女》:你们公司的愿景,是不是可以理解为未来的规划,但这个是比较文学的语言,如果用商业语言怎么描述?

张一鸣:做最大、最有效的信息分发平台。创作数量最多的创作平台,讨论最活跃的社区。用几个指标衡量的话,就是创作数多,创作水平高,点击数多,讨论数多,回帖数多,这些需要机制来达到。我们还是蛮具象的,我们不会空洞地说打造一个伟大的企业。

责任编辑 余玮