当代大学独立精神的释放与塑造

李书威 刘佳

摘要:独立精神是大学在历史发展进程中所体现出的与众不同的独特品质,自由、批判与传统构成了大学独立精神的三个维度。目前,我国大学独立精神总体上处于极度匮乏的状态,深刻理解大学独立精神的内涵与实质,积极塑造独特的大学精神,对于推动我国创新型人才培养具有至关重要的现实意义。

关键词:大学;独立精神;自由;批判

一、大学独立精神的内涵与维度

(1)大学独立精神的内涵

任何一所大学,作为一个社会组织的存在,其独立性是其区别于其他社会组织的根本属性,重要性不言而喻。

对于“独立”一词,古已有之,《老子》日:“有物混成,先天地生……独立而不改,周行而不殆。”《荀子·儒效》日:“而师法者,所得乎情,非所受乎性;不足以独立而治。”《辞海》中对“独立”一词的解释为“不依靠他人或组织亦或是脱离原组织而单独存在。“

《易·大过》日:“君子以独立不惧,逐世无闷。”所以,其引申义为超凡脱俗,与众不同。

“精神”一词在《辞海》中的解释为“人的意识、思维活动和一般心理状态亦或是宗旨、意义、活力”,从哲学层面上来讲,

“精神”指的是“过去事、物的记录及此记录的重演”。

对于大学而言,独立精神指的是一所大学在组织架构、办学宗旨以及组织活动中所体现出的与众不同的独特品质与传统。其中,自由、传统、批判,是大学独立精神的三个维度,它们构成了大学独立精神的稳定性品质与持久活力。

(2)大学独立精神的维度

自由,是大学独立精神存在的前提。对于任何一所大学而言,自由最本质的体现是对人之天性的尊重、释放与引导。人生而就有好奇与求知的天性,家庭、学校与社会虽然在人的不同发展阶段扮演的不同的角色和职能,但都是人满足自身求知欲望和发展需要最重要的课堂,尤其是知识最为聚集的大学,更是在其中扮演着至关重要的角色。尊重、释放和合理引导人之天性,是大学独立精神的象征,更是大学独立精神形成的前提。

传统,是大学独立精神历史性的传承与延续。任何一所大学都有其特定的历史发展背景与脉络,在长期的发展过程中,那些优秀的历史性积淀与传承,就是大学传统。这不仅是大学发展过程中的一笔宝贵的财富,更是大学独立精神存在的根源,它对于任何一代大学人都有着深远的历史影响,在很大程度上也对大学发展的走向起着决定性的作用。

批判,是大学独立精神的最本质体现。批判是指对任何一种事物、观点或规律求同存异的过程。求同是人对知识本身规律性的认同和遵循,是一种归纳和总结的过程,存异则是在归纳和总结的基础上,对知识本身是否合理、是否科学的反思。批判体现着对知识本身的修缮、革新与重构,是大学殿堂充满活力和生命力的“发动机”,更是大学创新精神的起点和源泉。

二、我国大学独立精神难以释放的原因

(1)依赖式的教育体系

当前,我国的教育程度与依赖程度呈现倒置金字塔结构,即从幼儿园、小学、初中、高中至高等教育,教育程度越高,教育成本越高,依赖政府决策的程度就越高。单就大学教育体系而言,从大学教育的日常管理、教学、科研、人事任免、经费预算甚至发展方向等都或多或少需要依赖于政府的决策才能够正常运转,这就直接导致了大学发展行政化色彩严重,难以实现真正意义上的独立。

首先,从教育经费角度上来看,我国公立大学的经费来源主要依靠政府投入。由于教育本身属于面向全体公民的非盈利性组织,其根本任务是培养符合社会发展和国家需要的合格人才,所以教育成本庞大,但由于自身不具有盈利性,所以不得不依赖于政府的投入,同时,政府部门也需要通过制定教育方针和政策,委托和指导教育部门和机构培育符合社会发展需要的合格人才来推动国家的整体发展,这也是政府的职责所在,可以说,两者是各取所需。但对政府投入的过度依赖直接导致了大学发展很难实现真正意义上的独立。

其次,从人事任免角度上来看,我国公立大学的决策层均由政府部门直接进行调整和任命,并且严格划分了行政级别,行政化色彩严重a大学教育的决策层直接影响着大学自身的发展节奏和发展方向。所以,决策层也只能采用僵硬的行政化管理方式来严格执行政府部门对大学教育所提出的要求和目标,以确保实现预定的政府对教育决策的目标和人物。

再次,从教学和科研角度上来看,我国公立大学的科研和教学也严格按照政府制定的政策完成预定的科研任务和教学任务,自主化程度明显偏低。大学教师严格按照国家统一编写的教材和课程设置完成相关的教学任务才能拿到绩效工资,科研人员也只能从政府决策需要的角度去认真执行和完成相关的科研人物才能获得大量的科研经费。

(2)模仿式的精神传承

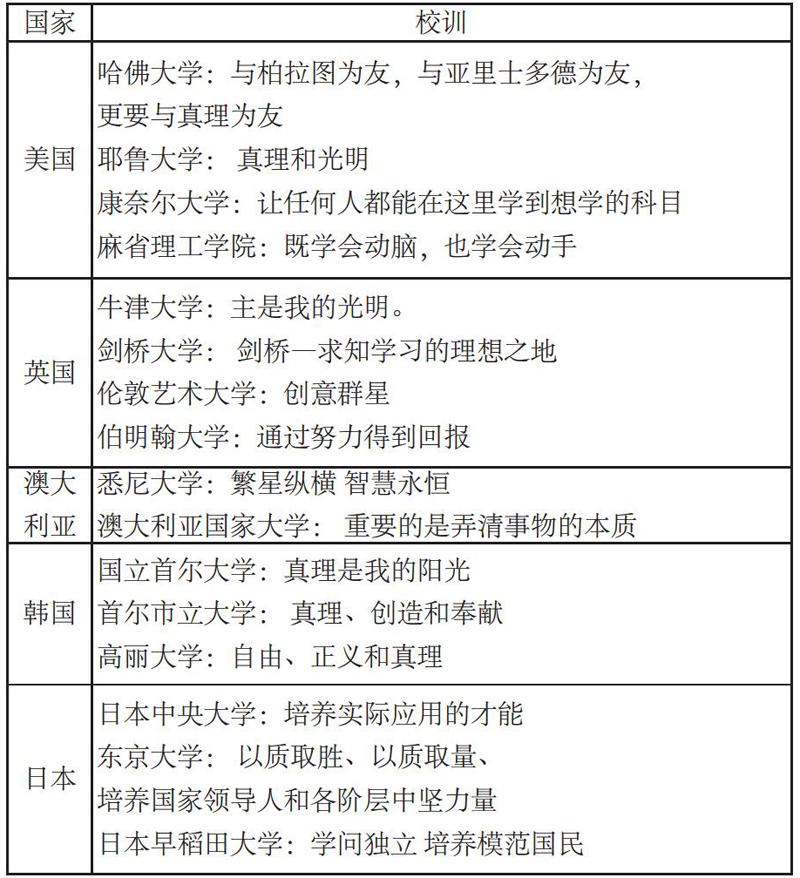

目前,我国大学的独立精神处于极度匮乏的状态,很多大学在确立、传承和发展精神传统方面并未立足于创校实际,违背了自身大学的发展宗旨,甚至在最能展现本校精神传统的校训上互相模仿、抄袭以致出现雷同。据统计,在全国所有的“211工程”大学校训中,“求实”共出现了30次,

“创新”出现了28次,“团结”出现了18次,“勤奋”出现了16次,“博学”出现了13次。此外,39所大学的校训格式相同,均为四个词语组成。所以,相比于各国的名校而言,具有独特性的精神传统对于我国很多大学来说是一件“奢侈品”。

(三)灌输式的教育方式

目前,我国的大学教育方法依然主要沿用灌输式的教育方法,即教师按照设定好的教学大纲和教学重点,将课本上的知识直接以识记、理解、考试测验等路径和方法被动地灌输给学生,这种灌输式的教育方法从学前教育至高等教育本科阶段应用的最为普遍。严格意义上讲,我国的高等教育自研究生阶段开始,才逐渐摆脱这种单向性的知识传授方法,采用一些带有启发性和研究性的教育方法,在课程内容的选择上也更加尊重学生的兴趣和内在的知识诉求,但依然要在一定的教育教学框架许可的范围内才能够正常实行。

灌输式教育方法虽然将某一专业领域的的知识体系、架构及应用方法等课程内容最大限度地传递给了学生,但这种僵硬化、无选择、单向式的教育方法也极大地挫伤了学生们最初对探索知识本身的欲望和诉求,使得学生们在学习知识的过程中的热情度和兴奋感急剧下降,只能选择被动地接受课本中的知识,疲于应付各环节的知识考核。同时,灌输式的教育方法也泯灭了学生们对现有知识体系和内容叛逆性的好奇感和探索欲,限制了学生们发散性、带有一定幻想性的创新灵感空间,学生们被严格限制在僵硬的知识框架内而失去了独立思考的能力。

(四)功利化的教育目标

当前,我国的高等教育越来越受到外界社会功利化因素的影响,学生们被贴上了标准化的生产标签,全部按照统一的教育标准、教育方法、教育内容和教育目标来完成知识的学习。在人才培养上,也越来越追求一种只为适应社会需求、努力实现最大产出和效益的“工厂式”教育目标。在价值追求上,把如何最现实地满足社会需要、最捷径地实现就业推销、最高效地完成预定任务作为大学的立身之本和存亡之道。

同时,大学为安身立命和自身发展也越来越依赖于社会资源的投入,决策层和管理人员在明确发展方向、制定发展规划以及实现发展目标的过程中,不得不考虑资源投入方所提出的客观要求,把满足对方需求放在首位以换取大学的生存和发展;教师层迫于现实的职业压力,不得不按照设定的课程标准和科研要求,被动地完成教学和科研任务以换取自身生活的需要和职业发展的空间;学生层迫于现实的就业压力,不得不按照设定的学习目标和任务,被动地接受专业课程知识的学习,努力完成正常的知识考核,争取实现正常的毕业以换取一份具有稳定和丰厚收入的职业。大学在社会化的发展过程中,显得越来越浮躁,越来越急功近利,追求短期的效益目标。

三、大学独立精神创新性的释放与塑造

(一)尊重独立精神传统,赋予独立精神以时代内涵。

任何一所大学,处于特定的历史背景和社会发展阶段,最初都有其独特的创办宗旨和精神传承,对于大学独立精神的传承,动机源于一种古老的祖先崇拜,是一种精神上的图腾。所以,客观认识自身的创办宗旨,尊重自身精神传统的独特性,是实现精神释放的前提,同时,以历史发展性的眼光赋予大学鲜明的时代特色,是大学能够保持勃勃生机的活力源泉。

尊重大学独立精神传统,需要能动性地认识自身客观存在的历史背景、创办宗旨,发展脉络以及独特优势。历史背景指的是对自身生存、发展、变化起作用的历史情况或现实因素,对历史背景的认识应该重点把握那些在关键环节和重要转折点起到决定性作用的因素。创办宗旨是大学独立精神传统延续的灵魂;发展脉络指的是在创办宗旨的引领下,大学发展轨迹的真实记录,包括标志性的事件、关键性的人物、主要的组织架构、突出性的贡献等内容。发展脉络是大学独立精神传统传承的骨架,是大学独立精神历史性的“活化石”;独特优势是大学独立精神存在的关键来源,是区别于他类的关键属性,是一所大学能够在激烈的优胜劣汰中脱颖而出的独有财富和资本。

尊重大学独立精神传统,还需要统筹全局,着眼长远,赋予大学鲜明的时代特色。任何一所大学的兴衰,都不可能脱离时代背景而历史性的客观存在,任何大学独立精神的传承,也都离不开对时代脉搏的把握,时代是大学独立精神活力的源泉。所以,把握时代性,就必须站在全局的角度,以发展的眼光,客观地认识到时代发展的阶段性特征,在历史中去总结经验和教训,提炼出有助于大学独立精神健康发展的营养成分。利用时代的进步性因素,紧跟时代发展的大势,为大学独立精神不断注入新鲜的血液,永葆大学的勃勃生机。

(二)注重独立精神人性化原则,努力实现独立精神人格化。

好奇、幻想与探索是人类对新事物产生学习和研究兴趣的源泉。人性化,简单来讲,指的是教育应该尊重人性中的天性,努力激发出人性中对新事物好奇与幻想的天性和对知识探索的欲望。在尊重人性化的前提下,以人类求知的自然性发展带动大学独立精神的社会性人格化发展。人性化是大学独立精神人格化的基础,人格化是大学独立精神走向成熟的标志。

好奇,幻想与探索是人类对新事物充满新鲜感、想象与强烈认知渴望的体验,它们是人的天性,是人性中的优秀品质,是人类不断进步的动力源泉。虽然在幼年时期表现的最为强烈,但却是在青年时期才能够得到最充分的利用。而大学不仅具有宽松而自由的学习环境和思考空间,更有各种不同的学术思想、理论观点最为密集的碰撞,在青年学子逐渐趋于成熟的理性化思维的加工下,独立精神能够得到最大限度地释放和创新性的塑造。

人格化是大学独立精神实现固定化、特征化并最终形成自身发展特色的高级阶段。人格化指的是在人性化的基础上,大学能够成为具备独立思想、情感和行为模式的“社会人”。人格化的意义在于,它不仅将彰显自身特色的独立精神得以固化,深刻地影响甚至同化着处于大学之中的每一个成员,让创新性传承成为可能,更能够及时根据客观环境的变化,能动地进行自我调整以适应时代和历史的发展。但大学独立精神人格化的实现有赖于代代大学人的共同努力,需要长期的历史性积淀。

(三)积极培育大学批判精神,鼓励“百花齐放百家争鸣”学术思想的碰撞。

批判不仅是大学独立精神的生动体现。更是大学创新精神的源泉。努力培育大学批判精神,让各种学术思想、理论观点在大学之中自由的碰撞,既可以极大地激发大学人强烈的求知欲望,更可以进发出创新的火花,让进步与超越成为可能。

反思中国的大学为何难有世界知名的大师级学者和优秀人才,其实质就是缺乏一种敢于挑战权威、勇于向真理挑战的批判精神和品质,大学应该是枯禅孤鸣者的天堂,是知识探究者的殿堂,是无数知识分子和学子为真理献身的墓葬。

培育批判精神,需要给予大学更多自由发展的便利条件。政府应该从人力、物力、财力、政策等方面加大扶持力度,为大学软硬件环境的改善提供源源不断的支持与帮助;应该从法律层面规范大学自由发展的权限,尊重大学合理性的选择与诉求,尽可能的减少对大学发展决策、教学科研、人事管理等方面僵硬的行政化干预手段。

培育批判精神,需要积极完善大学思想论坛的建设。大学本身是知识的集散地,学术思想碰撞的场所,所以应该不断鼓励大学创办各种形式的思想论坛,按照“百花齐放,百家争鸣”的教育方针,让更多的知识分子和大学人借助论坛平台参与到大学思想建设过程中来,让各种创新性的灵感能够得到最大限度的进发,为创新性人才的培育提供肥沃的土壤。

培育批判精神,需要积极借鉴和吸收西方发达国家创新型人才培养模式和理念。经过长期的历史发展,西方发达国家积累了丰富的大学办学经验和理念,孕育了众多世界级的知名大师,它们的管理方式、教学科研、课程设置、办学理念都具有很高的借鉴价值,我国应该从实际出发,既要不断增加与世界级知名大学之间交流的渠道,更要积极引进和吸取其办学经验中的精华,走出一条符合自身发展需要的创新型人才培养道路。

参考文献:

[1]潘艺林.大学的精神状况一高等教育批判功能引论[M].北京:中央翻译出版社,2004.

[2]周光礼.学术自由与社会干预-大学学术自由的制度分析[M].武汉:华中科技大学出版社,2003.

[3]中国大学人文启思录(第五卷)[C].武汉:华中理工大学出版社,2001.

[4]冷余生.大学精神的困惑[J].高等教育研究,2004(1),

[5]赵婷婷,邬大光.大学批判精神探析[J].高等教育研究2000(2).