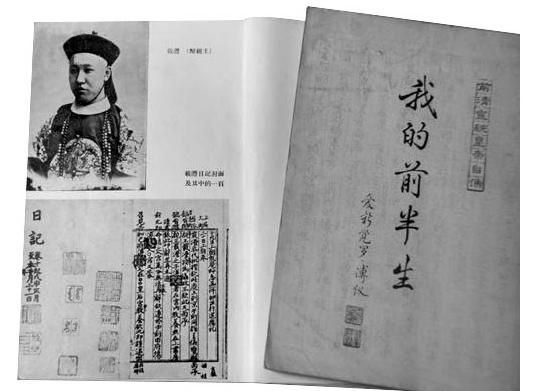

《我的前半生》成书始末

在当代出版史上,溥仪先生所著 《我的前半生》是生命力旺盛的作品。问世43年以来,印刷21次,累计印数186.3万余册,而且仍然有长盛不衰的趋势。本文简要地勾勒这本书的成书过程。

最早的《我的前半生》

溥仪撰写 《我的前半生》 的起始时间,据他自己说,从1957年下半年就开始着手准备了。用了一年多的时间,完成了20万字的初稿,并将初稿油印出来。但,这本书的创作准备期实际上更长。

1950年,当中苏两国政府缔结友好同盟互助条约以后,溥仪从苏联被押解回国,到了抚顺战犯监狱。同年,因抗美援朝的缘故,又转移到哈尔滨。1954年,由哈尔滨迁回抚顺,直到1959年12月被特赦。在此期间,溥仪在一个特殊的改造环境中,劳动、学习、交代历史、出外参观,等等。如果从1951年他通过自传的方式交代历史算起,创作时间长达9年。

“我的前半生”很像是一篇命题作文的题目。在中国人民解放军沈阳军区抚顺战犯管理所关押的国民党战犯、伪满战犯等,都回顾自己的历史,反省自己的罪恶,撰写“我罪恶的前半生”之类的交代材料。溥仪并不擅长写作,但有他的弟弟溥杰和一些伪满大臣帮助他总结历史;而且,交代材料写得越多,对自己的过去认识得越深入、越细致,成书的基础也就越好。譬如,溥仪在1952年开始交代九一八事变前后与日寇勾结的历史真相;随着觉悟的提高,在1954年又坦白了给日本陆相南次郎写求援信和东京国际法庭作伪证等问题;这些材料,后来都成为 《我的前半生》 的重要内容。

最早的 《我的前半生》 的基调,即“我罪恶的前半生”,因此,它是一本具有悔过书性质的作品。

“你创造了一个新纪元”

《我的前半生》 从家世写起,一直写到1957年参加战犯管理所组织的社会参观。此书经抚顺战犯管理所油印,分送公安部及有关方面后,引起了有关领导的浓厚兴趣。公安部办公厅主任刘复之、政治保卫局局长凌云等人议论过这本书,认为,溥仪出于沉重的悔罪心情写书,用意是好的,也是不容易的。但是书中自嘲自骂的地方比比皆是,几乎每段叙述完事实就责骂自己一通。这种过头的认罪也不是实事求是的。溥仪从一个末代皇帝、战犯到自觉悔罪成为一个新人,思想转变过程也杂乱不清,不能从中得出有益的教训。史实方面也有很多地方叙述得不准确。不过,从中还是能够看出一个皇帝身上发生的变化,也能从近80年来的动荡而复杂多变的历史中,大略看出社会前进的轨迹。当时,不少同志认为:此书如加以适当整理,将溥仪的思想转变脉络理清,很有公开出版的价值。

对 《我的前半生》 油印本的看法,凌云在“《我的前半生》 是怎样问世的”这篇文章中,有详细的介绍。其中提到“这本书得到过毛主席、周总理的欣赏”。笔者在2006年2月采访了原最高人民检察院检察长刘复之,他也说:“毛主席看过 《我的前半生》,说写得不错,这才引起我们的重视。”周总理在1960年1月26日接见溥仪时谈 《我的前半生》 油印本:“你的东西基本上是要与旧社会宣战,彻底暴露,这是不容易的事,末代皇帝肯这样暴露不容易。沙皇、威廉的回忆录都是吹自己,英国的威尔斯亲王也是吹自己。历史上还找不出这样的例子,你创造了一个新纪元。”又说:“你写的东西有价值……这本书改好了,就站得住了。后代人也会说,最后一代皇帝给共产党改造好了,能交代了,别的皇帝就不能交代。”可以作一个合理的推断:由于毛主席和周总理的重视,由于有关方面负责人的积极响应,在20世纪60年代初,《我的前半生》 获得了出版的机会。

“灰皮本”的问题与“另起炉灶”

1960年1月,群众出版社由副总编辑于浩成撰写出版说明,把油印本印成灰色封面的铅印本(俗称“灰皮本”)。这个本子限政法系统和史学界一定范围内部购买阅读。公安部决定,由文艺编辑部主任李文达协助溥仪整理书稿,以便落实周总理的指示:“作为未定稿,用四号字印出来……你再改,改为比较完善的。”

据凌云“《我的前半生》 是怎样问世的”一文记载,为了安排这次改稿,由凌云出面约请溥仪、溥杰兄弟在全聚德吃烤鸭,群众出版社总编辑姚艮和李文达都参加了,席间主要谈的是有关合作写书的事。1960年4月,溥仪被安排在香山植物园劳动,李文达住在附近的旧香山饭店。每天下午,溥仪到饭店与李文达商量如何整理书稿。共用晚餐后,溥仪回植物园,李文达在住处动他的剪刀浆糊,另外,把溥仪口头补充的材料写进被整理的书稿之中。

这样的整理工作进行了一个来月,全书还只整理出一半。两个月后,24万字的整理稿终于写就。但,群众出版社认为这是一次失败的尝试。1961年5月18日,群众出版社在一份“关于修改溥仪的‘我的前半生的进行情况和今后意见的报告”中,对“灰皮本”的问题作了如下表述:“我们原来的想法是在原著的基础上加以删节,并根椐溥仪的口述再补充一部分材料,修改成一部以‘皇帝如何改造成新人为思想主题的回忆录体裁的文学作品,计25万字左右。但在修改过程中,我们发现原著使用的历史材料很多不实。特别是清末一段,溥仪以及帮助他写稿的溥杰、伪满大臣等在抚顺时主要参考了清宫演义等笔记小说,大多不可靠,就连溥仪本身家世,也是差误百出;民国一段,也多是道听途说;观点不用说,错误和模糊之处举不胜举。如周总理即曾指出,溥仪结婚时任总统的是徐世昌而非黎元洪这一项重大错误。至于改造阶段,原著多是自谴自嘲和议论文字,缺少生动的真情实录……”

群众出版社和溥仪磋商,确定了作品的主题思想:写出一个皇帝如何改造成为一个新人,充分反映党的改造罪犯事业的伟大胜利。同时要描绘出没落阶级之不甘心死亡,封建阶级和帝国主义的勾结,清室和军阀政客的瓜葛,改造和反改造斗争的复杂性,共产党人的崇高理想和实事求是的作风,等等。

群众出版社为了落实作品的主题思想,在如何解决“灰皮本”的问题上认为,光靠溥仪个人的口述是远远不够的,必须大量采访溥仪周围的人物,大量查阅历史档案,甚至还要到各重要现场实地观察。李文达建议,重新搜集材料,重新构思,在占有大量原始材料的基础之上,梳爬剔抉,提炼成文。这在 《我的前半生》 创作史上,以一个成语概括:“另起炉灶”。

一稿大字本和“中国人的骄傲”

公安部的有关领导同意李文达的建议。他首先到东北调查,大部分时间在抚顺战犯管理所,此外又到长春、哈尔滨等溥仪住过的地方。在“另起炉灶”的过程中,他为了掌握溥仪的性格、思想和跨度80年的历史背景,对溥仪周围的重要人物都作了专题研究,写出了每个人的传略,对围绕溥仪的重大事件,也进行了研究,撰写出一些文章。群众出版社的图书档案里面就有李文达“另起炉灶”的手迹稿,他编制的溥仪的谱牒、年表、大事记,他写的构思大纲、修改建议和几个比较起来有所变动的创作方案,亲手记录的书稿研讨会情况或据此整理出来的纪要,以及一些与出版相关的信函、报告或电话记录,等等。这些文献,为认识 《我的前半生》 的创作过程,提供了宝贵的依据或线索。

1961年8月15日,公安部党组指定凌云、于桑、夏印、沈秉镇等局长以及其他一些有关人士,组织了一次 《我的前半生》 研讨会,对“另起炉灶”本已经写出来的部分章节发表意见,并听取李文达的汇报。据凌云回忆,李文达“在会上讲了许多溥仪在改造过程中的非常生动的故事,都是溥仪没有讲过或语焉不详的。更主要的是,他抓住了溥仪怕死不认罪到悔恨过去、向往新生的思想变化脉络……”李文达在会议上对推倒原作、另起炉灶作了解释,与会者一致表示同意,并提出了许多有益的建议。

1962年6月,群众出版社印成一稿大字本。关于这个版本的简要情况,编辑部在1962年5月10日的一份请示报告中说:“……我们用了一年多的时间,搜集了材料,访问了有关人物,重新修改成这个样本。全书分为上、中、下三篇14章。上篇写出生到出宫,中篇写天津和伪满,下篇写劳改和特赦。一共50万字……”这份报告对一稿大字本的接续情况做了预示:“我们拟俟部内领导审阅之后,加印若干样本 (大字本),送往部外各有关部门和专家们审阅。在取得他们的修正意见之后,再做一次修改。在定稿后,再排印普通版本(32开小字体,分上下两册,内有插图100张),公开发行 (同时并送外文出版社翻译出版)……”

“中国人的骄傲”是一稿大字本的序言,经润色后,又成为二稿大字本的序言,但 《我的前半生》 杀青时它被删消。这篇序言产生在一稿大字本之前。早在李文达住在旧香山饭店时,就有这篇文章了。1961年1月23日,北京市委统战部部长廖沫沙在一封信中说:“据我看,文章是基本写得好的。”中央统战部秘书长金城则建议在《人民中国》 或 《人民日报》 上发表。笔者在2006年5月曾专门去上述两个单位寻找这篇文章,但没有任何结果。意外的收获是,在 《人民日报》1961年9月17日第5版,发现了一篇溥仪署名的纪念九一八事变30周年的文章。

南次郎问题引起的争论

一稿大字本印出以后,溥仪所在单位领导、全国政协文史资料研究委员会副主任申伯纯,对这部书稿评价很高,认为“基本上是成功的”,“教育意义很大,政治影响也很大”,“将来出版必然要轰动,甚至还要从香港流进台湾去”。申伯纯还对书稿的具体内容提出了一些中肯的修改意见。根据申伯纯等人的修改意见,溥仪和李文达对一稿大字本作了不大的修改、增益或删消,又补充了溥仪“五十三年大事记”和从国家档案馆等地方摘录的材料作为附录,于1962年10月印出二稿大字本,继续征求方方面面的修改意见。

申伯纯和全国政协文史资料研究委员会的另一副主任杨东莼,在1962年11月27日,组织了一次由著名专家学者参加的对二稿大字本的座谈会。在会议召开之前的11月20日,申伯纯收到国际法专家梅汝璈写来的信件。梅汝璈认为,书稿所述溥仪给日本陆相南次郎写求援信,希望他帮助自己复辟,后来在东京国际法庭上,溥仪只叙述日本人的罪状,而把自己的责任一推干净的内容,即作伪证的情况,不宜公开披露。其“供给反动派以伪造历史、歪曲事实、颠倒是非的材料”,“国际影响必定是极坏的”。申伯纯把梅汝璈这封信作为11月27日座谈会研讨的内容。出席座谈会的有翦伯赞、侯外庐、黎澍、刘大年、李侃、邵循正、翁独健、何幹之、杨东莼、申伯纯等人。吴晗和吕振羽收到请帖,但因公出差未到会。

在座谈会上,形成两种截然不同的观点。翦伯赞呼应梅汝璈,主张东京法庭一段不要写,不能让日本军国主义从中找便宜,抓小辫子。他还说:“凡是在国际法庭上所未承认的,一律不要承认……”申伯纯则说:“东京法庭一段写出来,是作者进步的表现,更足以表现此书内容的真实性,日本军国主义也不可能借此翻案。”刘大年呼应申伯纯,认为“东京法庭一节不写也不好,实际上这是一个表面上的问题,写出来日本军国主义也翻不了案,但是在写法上要改,写成在当时环境下不得不如此做,目的在于暴露日本军国主义”。

溥仪和群众出版社并未采纳梅汝璈和翦伯赞的意见,而是在修改二稿大字本时作了一些平衡工作:一方面依然保留溥仪给日本陆相南次郎写求援信和东京国际法庭作伪证等内容;一方面剪裁“远东国际军事法庭”一节,删掉“隐瞒了我自愿前往”等字眼,将有关这部分的内容大幅度弱化了。

老舍等人对书稿文字、写法的认识

老舍对 《我的前半生》 二稿大字本着力甚勤。据于浩成 《鸣春集》 记载,楼适夷到老舍家作客,看见老舍像是在爬格子。一问情况,老舍幽默道:“给皇上当奴才呗”——即指审阅和修改二稿大字本。姚艮与李文达也曾经携带公安部副部长徐子荣署名的介绍信,为 《我的前半生》 的撰写问题去老舍家里求教。老舍是从文字和写法上提出意见的,他在书上作了文字修改 (平均每页均有所批改),凡错、别、漏字及有问题的句子大部分作了改正或批上记号,并且指出可以删掉的地方。他认为“全书甚长,似略可节删——应以溥仪为中心,不宜太多地描绘别人而忘掉中心”。并指出谁应描绘稍详,谁可简单交代。指出不顺当句子很多,如“这位花白头的老上校,我刚来这里时很怕他”,应当是“我刚来这里时,很怕这位花白头的老上校”,应该加工改顺当。他在下册封皮里写着:“在末后两三章里,似乎是要解决一切问题,便有表明大觉大悟的意思,使人未必相信。不如少说一些道理,而由小见大地说出具体的觉悟来。如:原来体弱,劳动后却能吃30个饺子;原来自私,后来却能帮助某人做些什么事……书中对自己如何笨,如何唯我独尊,暴露得很好,可惜一扯就扯到较空泛的道理上去,说服力就不甚强了。”

参加1962年11月27日座谈会的历史学者们,对二稿大字本的文字、写法也发表了各自的意见。他们或认为文字不宜过于华丽,要朴素些,以与作者身份相适应,或认为不反对华丽,但在文学性之外,同时要注意科学性、逻辑性。他们还认为,全书材料取舍,应符合于自传体裁的要求,以亲身经历为主,其他枝蔓尽量删削。为了说明事实原委而必须引用一些其他材料时,也要写得简单扼要,不必作过多的铺叙。此外,他们对书稿的内容,该增益什么,该剔除什么,如何把握分寸,等等,都提出了明确的要求。特别强调:“对于涉及国际关系和党的改造战犯政策的有关部分,更需要慎重研究,以尽量避免可能引起的副作用,使它更好地为政治服务。”溥仪采纳了这些意见,并由李文达执笔,对书稿进行了调整,尤其是对书稿的后半部分进行剪裁或给予变动,考虑到自己与新婚妻子李淑贤的关系,又删掉了“离婚”一节。

向杀青和出版挺进

著名专家学者座谈《我的前半生》之后,在1962年12月至1963年2月之间,最高人民法院、最高人民检察院、辽宁省政协文史办公室、抚顺战犯管理所等单位对二稿大字本的修改意见,相继以信函或电话等方式到达群众出版社。1963年3月,张治中在从化温泉致函申伯纯,充分肯定了二稿大字本的成绩,同时,从取材、表述、结构、校订四个方面,指出了二稿大字本的不足之处。《我的前半生》 的作者,根据他们的意见,对书稿进行了相应的调整。

1963年5月25日,刘复之把张治中致申伯纯函批示给群众出版社:“意见值得重视,请给我一份改稿。”1963年6月15日,刘复之在桂林致函李文达、姚艮、于浩成,表示对 《我的前半生》 上册“在火车上赶任务粗读了一遍”,并提出两条“仅供参考”的意见。之后,刘复之又致函“谢、徐部长”,把1962年11月27日座谈会等有关 《我的前半生》修改意见和张治中的信附上,表示 《我的前半生》“现已根据各方意见修改好,打出了清样,请您审阅”。1963年10月15日,李文达与申伯纯通电话,问他是否要写个书面意见和见一面。申伯纯说:“没时间见面谈了,因为就要出差。清样已经看过,没有什么原则意见,有些小意见都写在清样上了。”溥仪则将申伯纯批注意见的清样带回群众出版社。1963年10月23日,群众出版社致函中宣部、统战部,表示“今年8月间,我们又将根据所提意见修改的清样送上,请予再审,以便定稿……我们拟11月初付印,希早日将审查结果告诉我们”。

1963年11月,《我的前半生》 杀青,此时已三易其稿。在送印刷厂校对期间,又在校样上作了九次修改。正式付印之前,姚艮、于浩成、李文达和他们的两名助手,又逐字逐句地审核了书稿,终于实现 《我的前半生》 于1964年3月正式出版。

此外,早在1961年春天,陈毅副总理就曾指示,由外文出版社将 《我的前半生》 修改后的定稿译出对国外发行。笔者不知英文、德文等版本是何时译成出版的,但日文版产生得较快,它与中文版同步——从1964年3月到1965年12月,在 《人民中国》 月刊连载了22次。

(选自《探寻丢失的历史——〈我的前半生〉成书史话》/孟向荣 著/中国文史出版社/ 2016年3月版)