文物修复江湖的流派与技术

刘星辰

书画装裱:“一南一北”遥相呼应

傅抱石说:“三分画,七分裱”,装裱是书画的点睛之笔。

谈及书画装裱,首先要谈到战国楚墓出土的《人物御龙帛画》,这件1973年出土的珍贵文物是书画装裱的最早样式——一根很细的竹条,上系有棕色丝绳,就是后来“天杆”的雏形。另一件早期的装裱作品是长沙马王堆一号汉墓出土的帛画。它们是迄今为止发现最早的绘画装裱作品,将中国的书画装裱历史,确定在距今200多年前的战国时期。

历朝历代的书画装裱各有特点,在历史的演进中,书画装裱逐渐与书画本体融为一体,成为书画鉴定的标尺之一。两晋时期是书画装裱的初创时期,当时在选材、样式及装裱技法上还并不完善。南北朝有了初步发展,产生了卷轴这种装裱样式。唐代以人物、山水、楼宇为题材的大幅绘画勃然兴起,书画装裱获得了很大发展,产生了轴和这两种新的装裱样式。五代的历史非常短暂,但绘画艺术却取得了明显的进步,对后世产生了深远的影响,这一时期由于画绢幅面的扩大,大型绘画的创作成为可能。一些作品成为屏风的装饰、而后人可能在对屏风修理过程中将其以单幅作品的形式进行装裱和收藏。宋代书画名家层出不穷,书画装裱飞跃发展。宋代帝王十分喜好书画,在宫廷内设立翰林图书院,同时也设立专门装裱书画的作坊,制定装裱书画的格式。此时书画装裱工艺进入成熟阶段,装裱样式有了新的发展,产生了著名的“宣和装”手卷。丝织技术的发展也为各种质地花纹的织物为书画装裱提供了丰富的物质基础,被广泛用作装裱材料。

到了明清时期,裱件为适应不同地区、不同阶层的审美要求,大致形成了:苏派(苏州带)、扬派(扬州一带)、沪派(上海一带)、湘派(湖南一带)、岭南派(广州一带)、微派(安徽省)、京派(淮河以北)等,不同派别的技艺各具特色。发展至今,逐渐有了“南派”与“北派”之分:南派即以“苏裱”为代表的南方流派,北派则是以“京裱”为典型的北方流派。

“一南一北”遥相呼应,成为当今中国书画装裱修复技艺中最有主导性的两大流派。但是南北两派之间也有着部分差别。

第一,就裱式和镶料而言,苏裱选料优、配色素静淡雅,裱件挺拔柔软,品式多样,并讲求防霉、防蠹。京裱传承了“宣和裱”的大体风格,在装裱各种类别的轴类裱件时两边常加镶旗杆小边,这种装裱形制就是在继承宣和装风格的基础上,又有根据自己的发展所需而创新的。其色彩瑰丽大方,质感高贵古典。

第二,在轴头上,南方天气潮湿,南派多选用漆轴头。北方天气干燥,北派则选用打蜡的轴头。当然,“南漆北蜡”并不是绝对的,南派的裱件也有用打蜡的轴头,北方有时也会用到漆轴头。

第三,在糨糊方面,北方主要用粉糨,而南方用面糨。在制备工艺上北方多熬制,南方多冲制。在添加剂上,北方在必要工序时会添加白芨粉等增加黏性,南方则加入添加剂如明矾等用来防腐、防虫。

第四,纸墙与板墙的使用上南方气候湿润,使用板墙,板墙降低了虫蛀和霉菌的危险性,又便于清理。若在南方使用纸墙会产生纸张之间空壳、生霉、虫蛀等种种弊端。北方气候干燥,使用纸墙透气性好,且能保持木框的平整、不易变形。若在北方使用板墙会有墙面爆裂和变形等危险。

第五,在补画心方面南派修复细腻,对于破洞以“碎补”的方式,即把选配的补料裁剪成与破损处形状相似并略大一圈,用糨糊逐个粘补;北派修复整体,采取“整补”方式,即在画心背后托合染配的整纸或整绢。据说“整补”始兴于北方,而“碎补”传自南方,故有“南补北全”之说,当然现在也需要结合具体情况,采取碎整结合的方式。

古籍修复:九大门派消失于江湖

学术界对于古籍修复的起源的具体时间有很多说法,如汉唐说、宋代说、战国说、夏商周说。最有意思的是“夏商周说”,他们将甲骨文看做是古籍的雏形,而把龟甲用绳子、皮革串连在起就当作是最早的古籍修复。

古籍修复在历史上流派众多,派别划分大体与书画装裱的派别一致。到民国时期,还存着9大派别:沪派、苏派、扬派、京派、蜀派、微派、岭南派、鲁派、津派。解放后,古籍修复面临后续无人的窘境,大部分派别在1970年左右消失。诸派之中,津派消失最晚。媒体曾报道,津派古籍修复的老艺人陆玉枢所传最后一名弟子竹影法师于2004年左右停止修复,弃艺从道。

传统“绝活”失传,令人唏嘘。例如蜀派绝技“借尸还魂”,可以把整个旧书纸更换,让原来的墨迹附着在新的纸张上。可以大大延长书的寿命,但是因为不符合现代修复要求修旧如旧,所以这项绝技已随蜀派的消失而消失。

京派绝技“珠联璧合”,把纸放在锅里和天然碱性溶剂混合,加入颜色后熬成粥状,修补虫蛀的书籍没有任何痕迹,被行业里面称为珠联璧合,此项技艺随着纸浆修补书机的发明,已经继承和代替了古代技乙。

津派的绝技是“千波刀”,将纸随意劈成需要数量,而且保证原来的墨色、纸质。劈开后还能保证原来纸张厚度,即便是被劈开一千次依然可以如原来,不损伤纸张元气,犹如复制古书。竹影法师弃艺后,因担心被书画作假人利用,将劈画工具、药物配方等都焚烧。因此津派随“千波刀”的消失而彻底消亡。

杨、苏两派技艺相似度很高,代表手法就是“浴火重生”,其手法与修复古画反铅,用白酒烧画方法相似。不同的是古籍修复是为了让纸张修旧如新。彻底消除霉菌而危害书籍的各种生物因素。

古籍修复大体可以分为如下几种:

第一,收到修复的书籍。这个环节相当重要,一般修复师傅要检查送来的古书的破损程度、珍贵程度。从古至今,修复师傅和古书持有者之间主要是口头约定为准,并无凭证票据的存在。所以,收到古书和客户商议,领悟客户修复的要求、心情、品味等成为修复最重要的环节。

第二,对书籍资料记录。1970年之前的修复,都是把每页文字抄录下来以便修复时方便检查和配页。津派在2000年时把照相技术引入修复,将古籍做影像资料储存。但因涉及古籍版权问题,自竹影法师停止修复后,影像资料的储存在修复中被取消。目前博物馆修复仍沿用影像保存环节。

第三,拟定修复方法。古书破损又被称为“书病”。古书修复正如中医看病,也有“望、闻、问、切”。“望”指的是检查破损、污渍、纸张、绢帛等材质的现有情况;“闻”指的是通过气味判定,纸张的矾化程度、有无霉烂;“问”指的是要询问书籍来历,以古籍来源地的气候决定修复方法和修复材料。了解书籍的年代、版本、曾经印刷地域。“切”指的是修复师检查书籍材质的保存状况、纸张的薄厚,确认是否有修复痕迹。

第四,因为册页形制不同从第四步开始不一样。线装册页的第四步是拆线。之后是拆纸钉、拆包角、清洗书页、处理虫眼或者根据书病的情况托表或者点镶、装订、制作书函、送交藏书者完成修复任务。

古籍修复技艺中,浆糊被认为是首要“机密”。各门派的糨糊配方比例不同。修复师傅很忌讳被问到糨糊如何调配。津派的竹影法师在2006年时曾专门为北京年轻的古籍修复员,讲解过糨糊的使用。根据当时的场记配方如下,明矾(防霉)、蜂蜜(防油墨晕染)、花椒和桂皮(驱虫)、白芨(增加黏性)。但是配方间的混合比例依然是秘方,各有不同。

陶瓷器修复:清朝皇室修复达到顶峰

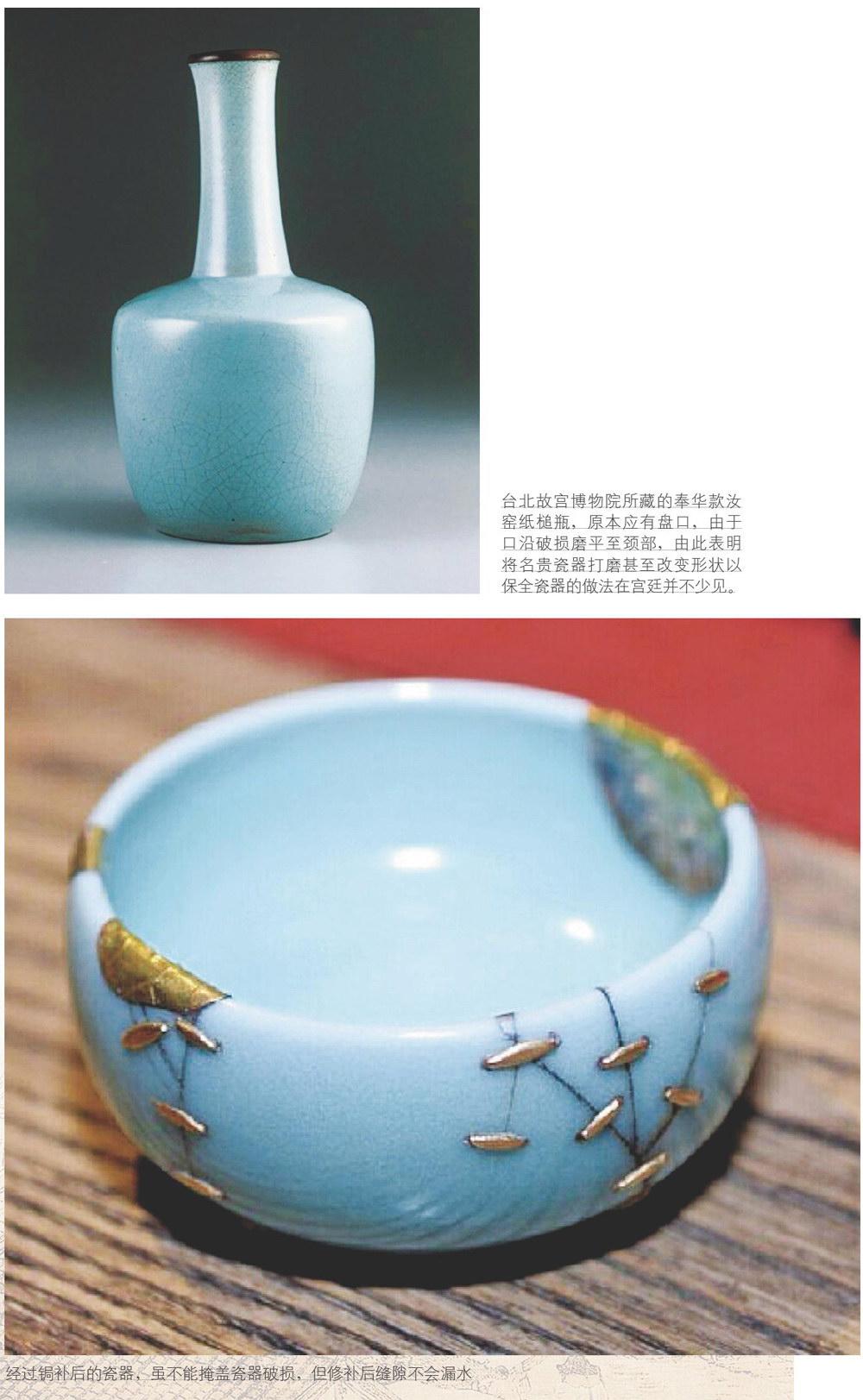

陶瓷易碎的特质,决定了修复手与陶瓷几乎是一同产生。根据考古资料表明,江西仙人洞遗址、江苏三星村遗址等众多新石器时代遗址中均出土带有修补痕迹的陶片。先秦时期的文献中记载“璺”“髻垦薛暴”等专指陶器上缺陷的名称,当时不同阶级的人们根据陶瓷器的质量优劣进行取舍,并对其是否需要修补和采用何种方式修补加以选择。

魏晋至宋元,瓷器依然是百姓生活中较为贵重的用品,破损的瓷器被修复后仍然会被继续使用,因此陶瓷修复技艺有很大的社会需求。明清之际,人们越来越多使用瓷器,收藏古物的风气也日盛开来,所以瓷器修复技艺有了长足的发展和进步。皇宫王室修补瓷器,要求精益求精、手法多样、步骤繁多。在清代,上等瓷器的修补和修复受到皇帝的直接关注,尤其是热衷瓷器的雍正、乾隆、嘉庆三位皇帝都曾多次亲自批示和指导修瓷过程。最早开始直接指示宫廷匠人修瓷的清代皇帝是乾隆时期。清宫的陶瓷修补由内务府造办处下属各“作”、景德镇御窑厂和苏州织造局等多个机构承办。

清宫廷的瓷器修复的步骤十分考究,体现了皇室的要求。我们现代的瓷器修复也大体在此框架之内,只是材料有所进步。

第一,清洁。用水清洗瓷器是文献记载的除尘方式。

第二,打磨。打磨是瓷器修补或改造中使用最多的技术步骤之一,其来源为琢玉的研磨作业,也是补釉上色、镶扣铜边之前的基础工作。陶瓷器的打磨修理多由造办处玉作、之后的金玉作和苏州织造局完成。乾隆皇帝无法容忍瓷器口沿和底足出现的缺损和破边的缺陷,命令工匠通过局部打磨达到一致整齐,有时会磨掉口沿或圈足,这也可以成为鉴定陶瓷的标志之。

第三步是镶扣。使用金、银、铜等金属箍镶器口的做法,大约在五代时期已出现,宋代定窑芒口瓷器中大量运用。一方面可以牢固器物口沿,延长使用寿命;另一方面也起到装饰作用,彰显了使用者的身份地位。在瓷器扣边中最为常见的是“镶铜口、铜足”,更为珍贵的器物使用“镶铜镀金”“镶银镀金”,仅有少量瓷器被录为“镶金口”。实际上从实物情况和操作工艺来看,“镶金口”并非扣金扣,而应属于镶铜或镶铜后镀金扣。

第四步是胶粘,采用粘结剂将已损陶瓷器的残片粘接归位,是陶瓷修补中最常见的方式,最快当天就能完成。

普通百姓修补瓷器,粘贴完成就基本结束,但是皇家还需要美观。因此,还有一些具有装饰性质的修补手段。如“金补”,日本称作“金缮”,是将金粉与漆调和后对陶瓷断裂、缺失处进行补配,或在漆修补的基础上再在陶瓷破损处撒、贴金粉金箔的修补工艺。文献中难寻清宫瓷器补金的记载,但实物发现乾隆时期采用了这种方式对较为名贵的瓷器进行修缮的例子。

又如“锔补”,瓷器锔补是一项古老的修补加固技艺,至明清发展该工艺普及和鼎盛时期。锔补工序主要由钻孔和锔钉组成,先用钻具在瓷器断裂的两边打孔,将器物粘接固定后,再将金属钉的两头分别敲八两边的钻孔内,以箍住器物。经过锔补的瓷器十分坚固,缝隙不会透水。“锔补”在清代是十分普遍的生活手艺行当,然而从文献来看,乾隆时期清宫却很少采用这种方法修补瓷器,仅在修补当朝生产的实用大器时应用了锔补工艺。

“随色”,乾隆皇帝在选择如何修补陶瓷时,更倾向于掩盖修饰破损瓷器的痕迹,力求达到和谐效果。

还有一种极为特殊的修复方法叫做“复烧”。明高濂撰《遵生八笺·燕闲清赏笺》就曾介绍这种回炉复烧的修补瓷器方式。这种方法至今都在被景德镇的瓷匠们使用。理想情况下,将复烧的瓷器低温加热以达到釉面半熔的状态,釉水即可填平表面的缺陷,烧成后表面如新。根据景德镇制瓷工人所述,这种复烧方法绝非易事,因为瓷器在窑内煅烧时很可能出现各种意想不到的情况,如果操作不慎、温度控制不好很可能会伤及器物本身,而且重新烧出的瓷器釉面就没有了古瓷的光泽。

对于高古瓷器的修复,最后一步是“做旧”,即修补完成之后对修缮部分进行仿旧处理。乾隆时期,瓷器做旧方法主要有两种:一是用颜料等混合物进行模仿旧意的上色处理,使局部变脏、变污;另一种是在瓷器镶扣后,对金属边进行打磨或灼烧等处理,使其拥有长期被氧化的仿古的效果。

木器家具修复:三大流派影响深远

中国木制家具艺术历史悠久,自雍正至乾隆晚期,形成了独特的清式风格,并形成以京作、苏作和广作为代表的三大流派。而家具的修复技艺,也是根据三大流派的特点和审美演化而来。

自清代开始,广州因其一口通商的优势,可以从东南亚各国获得优质家具原材料,紫檀、红木等清一色的同一木质用于制作整件家具。清代中后期一直到民国时期,广式家具都是家具领域的领头羊。而且由于长期与海外贸易,广式家具的装饰技法融汇了西方建筑中的雕塑技法,圆雕技法尤为突出,西式花纹和中式的海水云龙、海水江崖、凤纹、蝙蝠纹等相得益彰。而且清代广式家具与明式家具相差巨大,在家具中大量使用镶嵌作品,例如插屏、挂屏、玻璃画等。

这一系列特征与江南地区的“苏作家具”形成了强烈对比,清代“苏作家具”特点之一就是注重装饰,又处处节俭——“把每一块木料都要用尽算尽”。此外苏作家具不同于广作家具的是,它会在家具里侧用油漆,而在装饰题材多取自历代名人画稿和传统纹饰为主。一般情况下,苏式的缠枝莲与广式的西番莲,已成为区别苏式和广式的一个特征。

而第三种“京作家具”与以上两种南方家具有着本质的区别,宫廷文化影响至深并带着浓郁的“天朝上国”气息的京作家具过分追求奢华的装饰,淡化了实用性,家具制作不惜用料,工艺上讲究线条挺拔、精雕细琢,还要求装饰华丽繁富,在家具的表面还常常镶嵌货真价实的奇珍异宝。从皇家收藏的古代铜器和石刻艺术上吸取素材,巧妙地装饰在家具上。显示出各式古色古香、文静典雅的艺术形象。

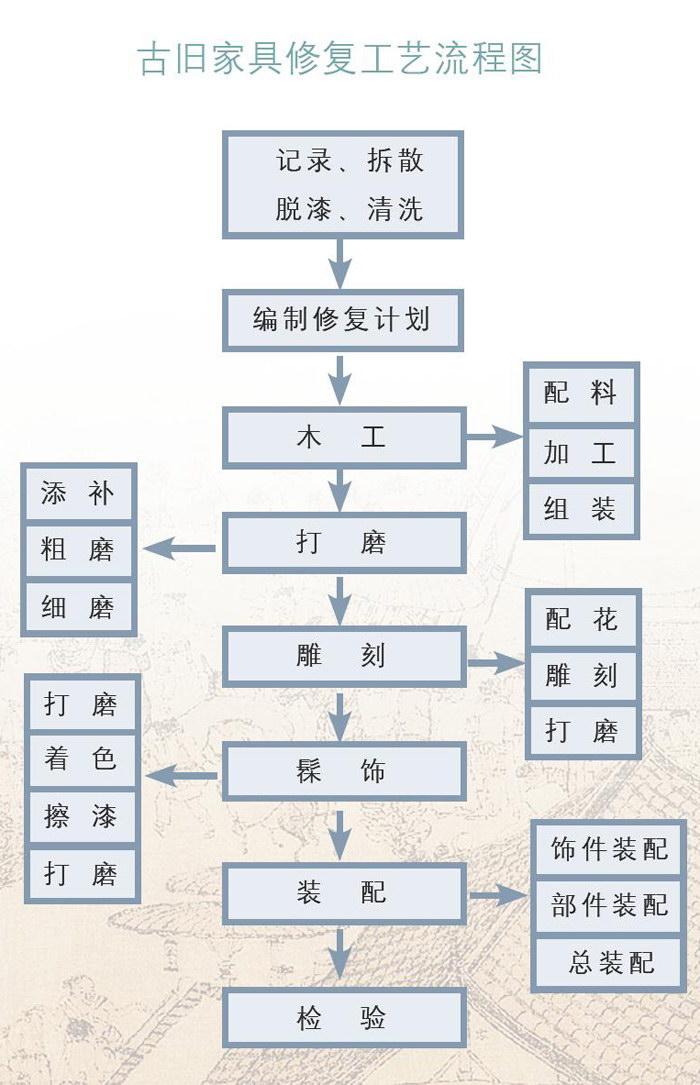

而传统家具的修缮方法也基本上沿用至今,主要步骤见图示。

第一阶段:对于旧家具进行照相和文字描述,然后根据破损部位及破损程度编制完整的修复计划并填写工艺流程表。之后拆解并仔细观察家具结构,在家具的不同部位标上序号,方便以后安装。拆卸时要注意保持家具的完整性,尽且避免破坏漆膜(对于保旧工件要特别注备)或形成新的损伤。清洗家具部件要用热水浸泡,以便把禅卯等处的胶、泥等污迹清洗掉,如果清洗不干净,修复后的牢固程度将受到影响。

第二阶段:选料观察家具本身的木质、损坏的程度及部位,选用同质、同色木材的老料。根据加工要求和家具各部位的受力情况,进行合理配料,要求无裂、无疤节、无腐烂,保证家具的强度和外观一致性。根据家具零部件的性质及技术要求,对选好的材料进行加工,比如加工各种形式开禅卯结构、打孔、钻眼、型面曲面加工等。当各部位修正后,需对零件进行初装,要保持原来外观各部件以及框架结构的严密、合理。

第三阶段:打磨。打磨分为木材表面修整和漆面修整,是修复中最重要的工序之一,一般情况下,打磨时间与加工时间基本相当,这样才能保证配件光洁度、手感等基本与原家具相同。木质零件表面的修整,过去传统的打磨多用磨石,打磨前先用刀修整,然后用开水浇下木胎,使木胎的毛孔显露,这样能够打磨得光滑。现在可按照先粗后细的原则,使用不同号数的砂纸进行打磨。家具漆膜的打磨,过去使用沙叶和木贼草,现在可使用高号数(800号以上)砂纸打磨。厚的桐油漆面需用喷灯烤化漆面后进行打磨,较薄的漆膜可用刮刀进行处理。漆面打磨的总体要求是不留死角、不留油污、色泽均匀一致。

最后阶段:通常完成打磨、着色、打磨、揩漆、复漆、擦蜡等工序后,一般情况下一件硬木家具在头道漆后,要再上四到五道面漆,上两次色,揩漆和复漆一共需要八至十道,由木质的好坏而定,木质好的上面漆和复漆的道数可适当减少。总装配时要根据家具原有结构进行合理组装,做到禅卯结构严密、边框平直、无胶痕、表面光滑、四脚平稳。在整个修复工艺流程中,每道工序均要按照相应的质份、技术标准进行检验,最终的成品经过严格、全面的质检后,合格的成品入库或交付用户。(编辑/董萍)