基于主成分和聚类分析的京津冀城市群城镇等级研究

周 霞, 高玉娟, 董 娟

(北京建筑大学 经济与管理工程学院, 北京 100044)

基于主成分和聚类分析的京津冀城市群城镇等级研究

周霞,高玉娟,董娟

(北京建筑大学 经济与管理工程学院, 北京100044)

摘要:作为我国第三大经济增长极,京津冀城市群城镇等级体系的优化是区域协同发展的重要基础,将京津冀城市群城镇等级的研究范围拓展至中小城镇,参考克里斯塔勒中心地理论,运用主成分和聚类的多指标分析方法将京津冀城市群内各城镇划分为主核心城市- 副核心城市- 区域副中心城市- 地方骨干城市- 地方次级骨干城市- 地方潜在骨干县市- 一般县市等7个层级,系统分析京津冀城市群城镇等级体系的特点,并提出优化京津冀城市群等级体系的相关建议.

关键词:京津冀城市群; 城镇等级; 理想金字塔; 七等级中心地

在城市群体系内,规模不等的城镇在质和量方面呈现不同的组合形式,形成城镇体系规模等级结构. 研究这一等级结构是进行城市群内产业分工、资金流、人口流、物流等各种经济、社会问题研究的重要基础. 自克里斯塔勒[1]基于均质空间各向同性以及新古典经济学的一般假设提出中心地理论后,经数十年发展,城市规模等级体系的研究,已成为城市地理学中最富成果的研究领域之一. 国内外学者采用城市首位定律、城市金字塔、二倍数定律、城市位序——规模法则、城市分形理论、“等级钟”、“等级距离钟”和“城市半衰期”等理论和方法,展开了较为广泛的实证研究. 初期的相关研究侧重对省级区域范围内城镇体系的划分,近年来对城市群这一特定区域内的城镇等级体系的研究成为热点,如朱俊春[2]从城市供给和需求两个角度出发选用10项指标对长三角城市群地级市以上的城镇等级进行划分;潘鑫、宁越敏[3]初步揭示了长三角都市连绵区规模结构的分布特征和演变规律;刘效龙、张世全等[4]在中原城市群城镇等级规模研究中指出:城市规模等级分布趋于“扁平化”,省辖市和周围县市未形成紧密的互动联系;朱政、郑伯红等[5]指出:“珠三角城市群空间结构为多中心模式,即主次中心城市带动组团城市发展的模式”. 在京津冀城镇体系划分研究上,顾朝林[6]提出在借鉴国外经验的基础上,通过构建“多核多心网络”城镇空间布局来实现京津冀城市群城镇空间的协调发展. 总体来看,以往的研究范围多以城市群范围内地级及以上城市为研究范围[7-9],深入县、市级及小城镇的研究甚少,对京津冀城市群城市等级体系的研究也相对较少,且多数研究存在评价指标体系较为单一等问题. 李克强总理2013年强调:“中小城镇的发展是带动区域协调发展,开拓经济增长和市场需求的新空间”,2015年京津冀协同发展又被列为我国优化经济发展空间格局的三大战略之一,可见中小城镇是京津冀协同发展的重要基础和保障. 本文将京津冀城市群城镇等级的研究范围拓展至中小城镇(剔除数据不完整等因素外共148个市县),从经济发展水平、经济结构、投资和收入水平等角度出发选用17个指标,结合主成分和聚类分析方法探索其城镇体系结构的优化.

1研究区域、研究方法与指标选择

1.1研究区域

据住房和城乡建设部《京津冀城镇群协调发展规划2008—2020》的界定,京津冀城市群的空间范

围涵盖北京、天津和河北省完整的行政辖区,总面积21.36 万km2,由2个直辖市、11个地级市组成,下辖67区、22个县级市和119个县. 本次研究剔除数据不完整等因素外,以京津冀城市群内的148个直辖市- 地级市- 县级市- 县等不同等级城镇为研究区域.

1.2研究方法

采用主成分与聚类分析相结合的多元分析方法进行城镇规模评价,并依据评价结果进行等级划分.

首先通过主成分分析法,将城镇规模评价中的多维指标转化为少数几个线性无关的主成分,简化数据结构;依据主成分的方差贡献率确定权重,避免评价指标间的共线性以及权重确定的主观性,使得评价值更加客观合理;以方差贡献率作为权重,对提取的前P个主成分在每个单元内得分进行线性加权,得到每个评价单元内的综合评价值[10].

其次,在组间联接的系统聚类方法下采用平均欧氏距离对多元指标进行聚类分析,得到不同群集数下的城镇等级构成.

综合考虑主成分分析与聚类分析结果,进行京津冀城市群城镇等级的划分.

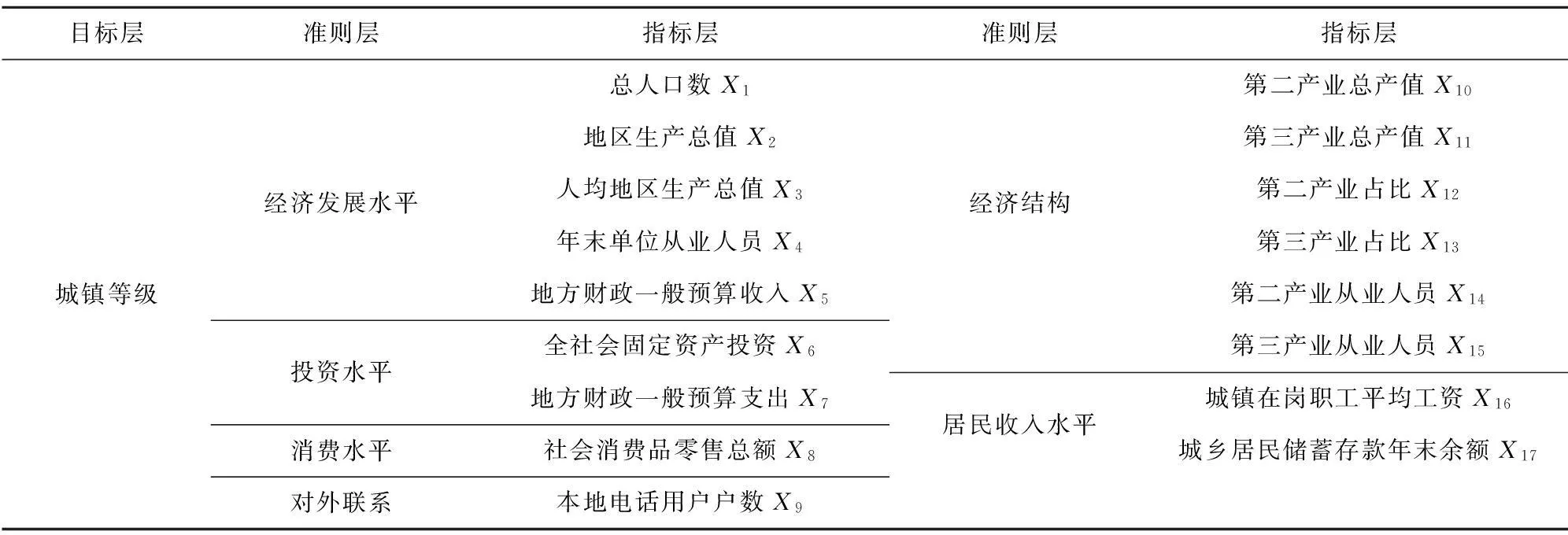

1.3指标选择

依据指标的易得性、统计口径的一致性、衡量经济发展水平的全面性等原则,从城镇的经济发展水平、经济结构、投资水平、收入水平和消费水平、对外联系强度等方面,选择了各城镇本级的行政区域内的17个指标(如表1所示),并根据各省市的统计年鉴数据进行整理.

2京津冀城市群城镇等级评价分析

2.1主成分分析

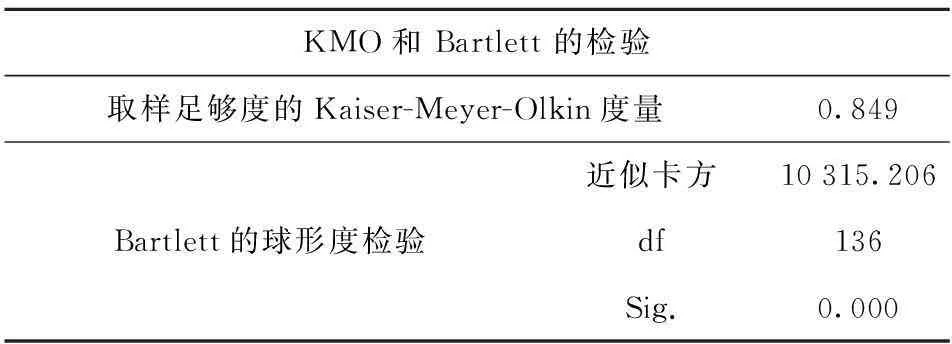

2.1.1数据检验

对所选用数据运用SPSS软件进行KMO和Bartlett检验, KMO检验值=0.849>0.5,Bartlett球形度检验的x2统计值的显著性概率P值=0.000<0.05(表2所示). 由此说明,数据结构效度理想,变量之间存在相关关系,适合做主成分分析.

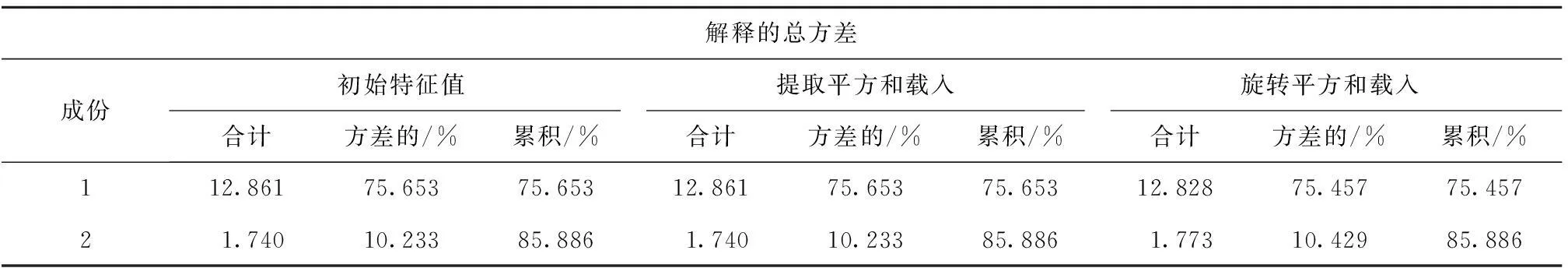

2.1.2提取主成分

对17个指标层的数据提取主成分,所提取的2个主成份特征值均大于1,且其方差累积贡献率已达到85.886%,能够体现上述17个指标的大部分信息(表3所示).

表1 城镇等级评价体系

表2 数据的KMO和Bartlett检验结果

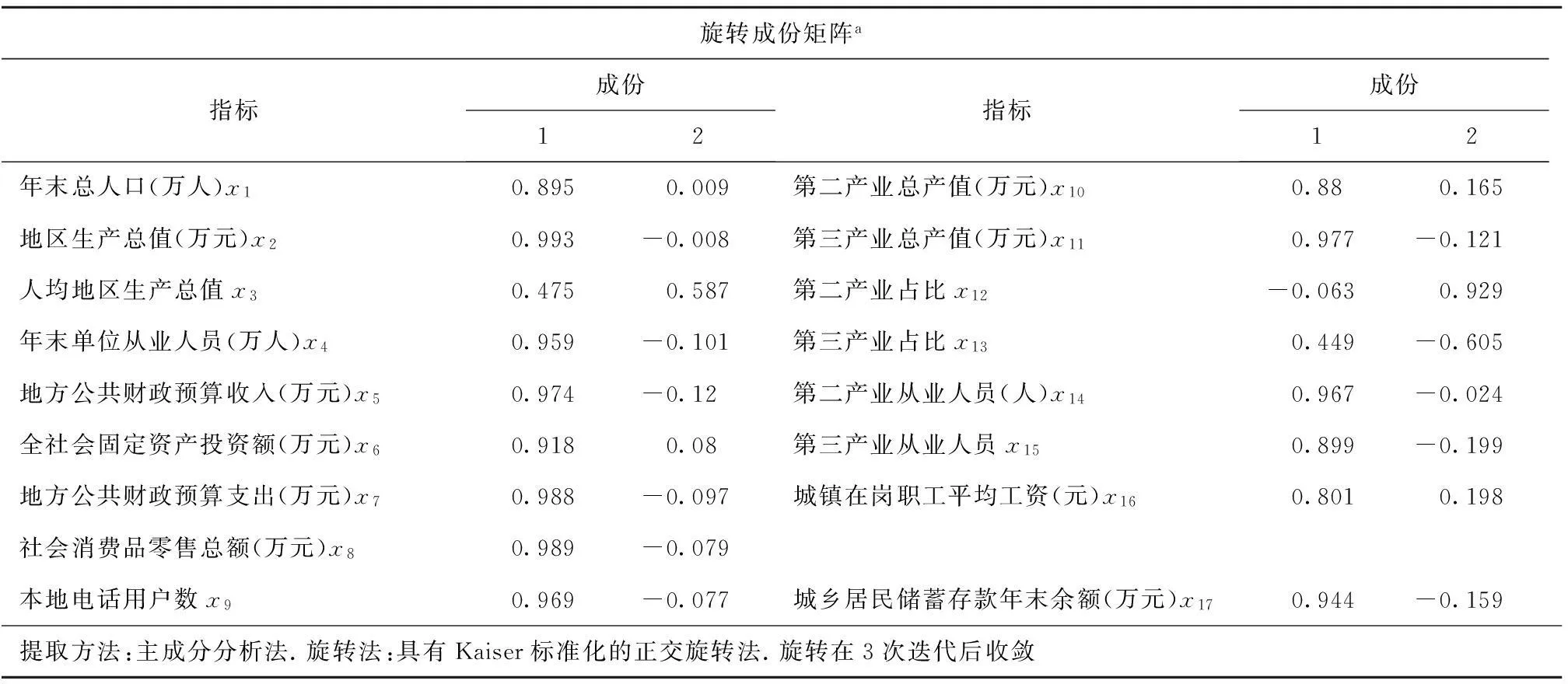

在所提取的两个主成分中,除第二、三产业占比2个变量外,主成份1对其他变量的系数都较大,主成份1可反映京津冀城市群城市经济总水平;主成份2对第二产业占比和人均变量的系数较大,说明主成份2反映该城市群第二产业发展规模(表4所示).

表3 解释的总方差

表4 旋转成份矩阵

由各城市主成分得分f1和f2,可计算城市规模等级综合得分Fi.

其中ai为主成份权重,可以各主成分的方差贡献率在累积方差贡献率中所占的比重计算得到;fi为各城市主成份得分;λ为每个指标的特征值;p为指标数.

通过计算城市规模等级综合得分Fi可知:

1) 北京作为城市群内的首位核心城市,总体经济发展水平最高,但是在以制造业为主的第二产业上天津已经超越北京占据首位,京津冀城市群中的两大核心城市,产业分工趋势明显.

2) 河北省内石家庄市和唐山市的综合得分明显高于其他市县,省会城市石家庄市虽然在综合得分上略低于唐山市,但是在第三产业占比上明显高于唐山市及区域内大多数其他城市,一定程度上反映出石家庄市作为城市群内服务业副中心的地位,而唐山市作为区域内工业副中心的地位.

3) 地级市和县级市中出现较明显的分化. 保定、邯郸、沧州、廊坊、邢台市、秦皇岛、张家口等地级市综合排名比较靠前,但承德、衡水两市的综合得分比迁安等县级市更低. 这说明,部分地级市虽然在行政级别上高于周边其他县市,但是在综合实力上可能低于周边其他县市. 类似的情况在县级市和县中同样存在,如玉田、乐亭、磁县、滦南等县的总体实力高于定州、泊头等县级市. 这说明,行政级别与城市总体实力并不总是对等的,不能仅以行政级别进行中心地等级的划分.

2.2聚类分析

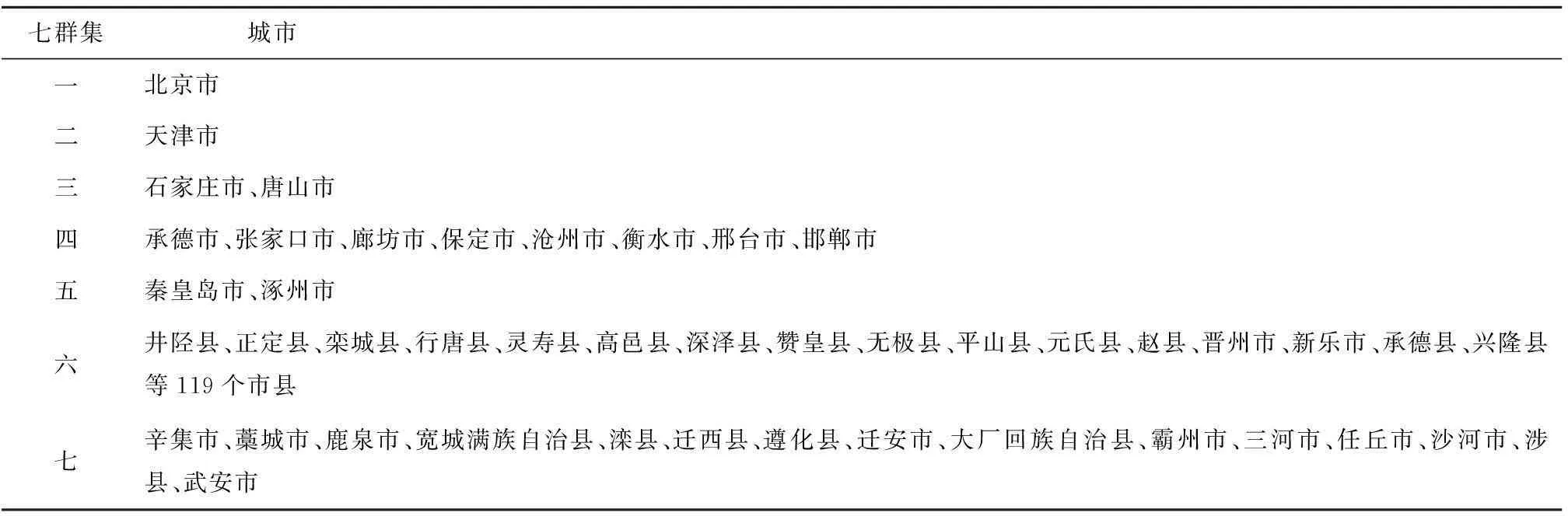

按照上述聚类分析方法,将京津冀城市群所有市县划分为八群集、七群集、六群集、五群集和四群集. 从这两类群集划分中前7个群集来看,结果如表5所示.

表5 京津冀城市群各市县聚类群集成员

3京津冀城市群城镇等级体系构成

3.1七等级中心地体系的划分

特定区域内的城市化水平越高、分工越细密、经济发展水平越高,其中心地体系的层级越多,中心地等级系统愈益完善. 中心地等级体系的演化通常经历萌芽期- 成型期- 完善期- 成熟期- 提升期5个阶段. 当特定区域的中心地系统步入成熟期时,七级构成是比较理想的、稳定的结构. 克里斯塔勒曾指出,当德国南部地区城镇化率达到52.15%时,区域内亦演化出七级中心地. 从城市化率来看,截至2012年末我国的城市化率已达到34.17%,京津冀地区的城市化率也远超于2010年56%的水平. 由此,京津冀城市群已基本具备了七级中心地的条件.

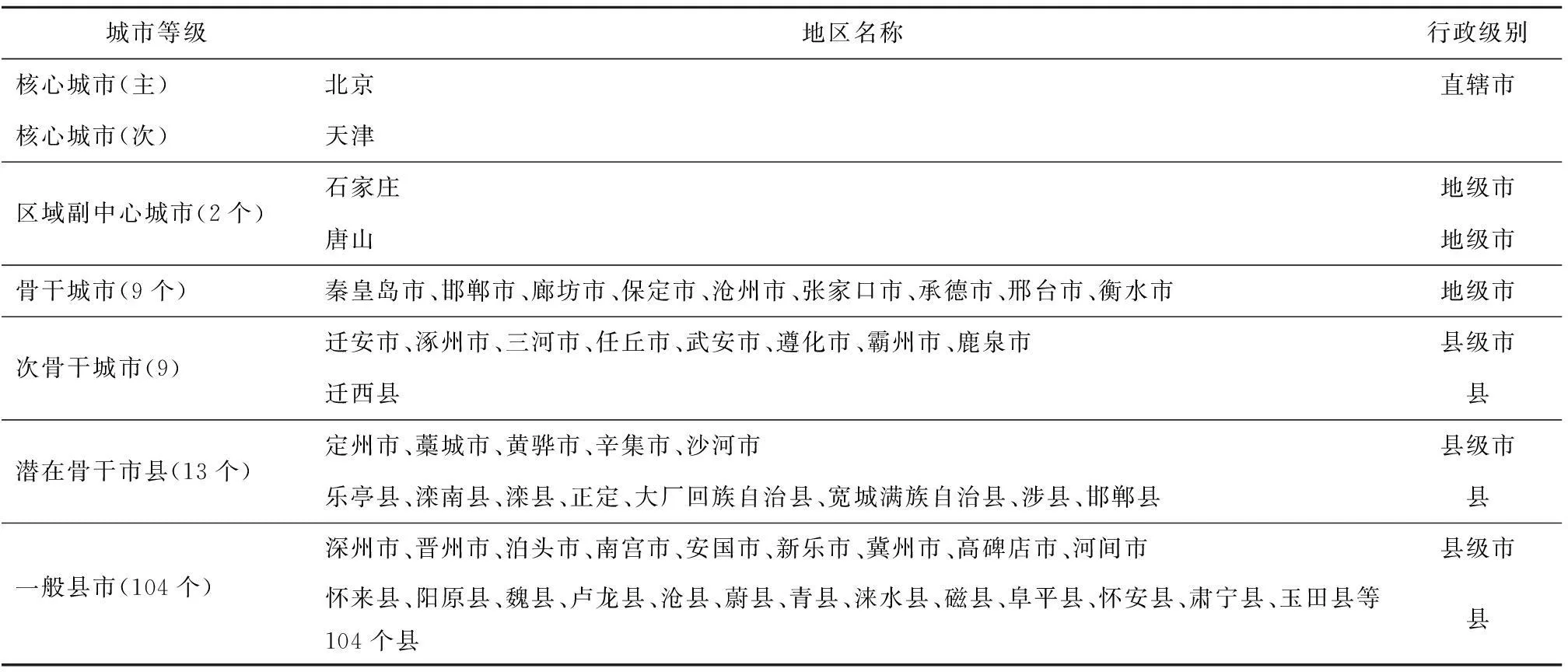

考虑主成分分析和聚类分析的结果,结合河北省内各市、县的发展状况和行政级别,将京津冀区域内的2个直辖市、11个地级市、22个县级市和113个县划分为七等级,如表6所示.

在上述划分中,首都北京是京津冀城市群内中心性最高的城市,在政治经济文化等综合职能上辐射整个区域. 直辖市天津则主要以经济职能(特别是制造业优势)辐射整个区域. 京津作为区域内的“主、次核心城市”发挥着区域产业中心、就业中心、消费中心、交通枢纽、外向经济主要载体、技术和资金主要输出基地等主导作用.

石家庄、唐山作为河北省最发达的城市,分别居于京津的南北两侧,可分列为“区域服务业副中心和制造业副中心”. 秦皇岛、邯郸等9个地级市在城市群内人口规模较大,相对竞争力较强,对周边邻近地区产生的集聚引力较强,列为“地方骨干城市”. 涿州、迁安、三河、任丘、武安等8个县级市及迁西县虽然行政级别不高,但是具备一定的经济实力和发展潜力,对周边地区正在形成集聚引力,与个别行政级别与经济实力明显不对等的地级市(衡水市)一起列为“次级骨干城市”. 定州市、鹿泉市、滦南县等11个县市或者人口规模较大、且呈现出良好的发展态势,发展潜力较高,有望成为次级骨干城市,被列为“潜在骨干城市”. 其他县市作为区域广大腹地上的末级中心地,被列为“一般县市”.

表6 京津冀城市群内城市等级的划分

3.2京津冀城市群城镇等级体系的特点

1) 依据克里斯塔勒的中心地理论,在市场(K=3)、交通(K=4)、行政(K=7)三原则共同作用下,一个地区或国家城镇等级体系应当由1个A级城市,2个B级城市,6~12个C级城市,42~54个D级城市,118个E级城市组成[11],如图1所示. 从各级中心地城镇数目来看,京津冀城市群的城镇等级体系有其自身特点,A和B级主次核心城市分别是北京和天津,C级聚类出2个城市,均符合克里斯塔勒体系的前两级标准;G级聚类数为113,与理想等级划分标准相差不大;处于中间等级的D,E,F内城镇发展水平相近,聚类数也较为接近,但其内部城镇体系结构与理想金字塔仍有一定差异,主要是D,E,F级中心地数量偏少,导致大城市发展较快,小城市(小城镇)发展缓慢,致使二者发展差距逐渐拉大.

2)围绕着京、津主副核心城市和石家庄、唐山区域副中心城市,出现骨干城市(秦皇岛、邯郸、廊坊、保定、沧州、张家口、承德、邢台、衡水),出现了次级城市群;并且以骨干城市为核心的次级城市群也正在形成,如迁安、涿州、三河、任丘、武安、遵化、霸州、鹿泉市和迁西县的综合发展水平较好,说明京津冀城市群内城镇发展水平不断提高,城镇体系正趋于理想.

3)城镇所处行政级别对其在城市群中的等级有重要影响,但是越来越多的低行政级别的中心地在城市群中的地位超越高一级行政中心,如位列次级骨干城市的迁西县,其行政级别低于潜在骨干市县中的定州、藁城、黄骅、辛集和沙河市. 伴随着生产环节的细化和垂直分工体系的逐步建立,一些具有某种优势的区位出现了大量的生产集聚,成为新的经济热点地区[12]. 因此不能仅以行政级别这单一指标来衡量城市群城镇等级的划分及演变趋势,要综合考虑多指标的影响进行分析.

4结论

1)依据多指标的主成分分析和聚类分析,京津冀城市群研究范围内的148个城镇可划分为:主核心- 副核心—区域副中心—地方骨干—地方次级骨干—地方潜在骨干城市和一般县市. 由此说明,京津冀城市群初步可划分为7个层级,基本符合克里斯塔勒的七等级中心地理论体系.

2)城镇所处行政级别对其在城市群中的等级有重要影响,伴随着生产环节的细化和垂直分工体系的逐步建立,低行政级别的中心地在城市群中的地位可能超越高一级行政中心,如迁西县虽然行政级别不高,但所处的城镇等级高于定州、黄骅和葉城等县级市. 由此,要综合考虑多指标的影响城市群城镇等级的划分及及其特点进行分析,适当调整发展水平较好市县的行政级别,使其经济发展与行政级别相对应.

3)在图1、图2的对比中可看出:京津冀城市群中处于中间等级的城镇数量偏少,与克里斯塔勒理想城市等级的划分存在一定差异,中等城镇的发展不充分,存在“塔身内陷”问题,影响城市群内高等级中心地辐射效应的发挥. 为了进一步促进京津冀城镇等级体系的优化,应重点发展地方骨干城市、地方次级骨干城市、地方潜在骨干县市、一般县市等4个层级的县市,通过加快中小城镇的发展,实现区域内各级城镇的协调发展,进而解决城市群城镇等级划分中出现的塔身内陷等问题. 如邯郸、廊坊、保定、秦皇岛等地方骨干城市应更好承接京津的人口和产业,向区域副中心城市靠拢;遵化、武安等经济实力较强的地方次级骨干城市,在保持自身经济发展的同时应带动周围城市的共同发展;一般县市发展较慢,经济落后,因此需要借助周边的地方潜在骨干县市、次级骨干城市等发展实力较高的城市来发展当地的经济. 总之,应针对不同层级的县市制定不同的发展方针,提高各城市间的协调度,将京津冀城市群打造为世界级城市群.

参考文献:

[1]克里斯塔勒.德国南部中心地原理[M].北京:商务印书馆,2010:11

[2]朱俊春.不同空间层次上的规模等级结构——以长三角城市群为例[J].世界经济情况,2007(7):65-78

[3]潘鑫,宁越敏.长江三角洲都市连绵区城市规模结构演变研究[J].人文地理,2008(3):16-21

[4]刘效龙,张世全,冯长春.中原城市群城市规模等级的时空演变分析[J].地域研究与开发,2011(3): 29-34

[5]朱政,郑伯红,贺清云.珠三角城市群空间结构及影响研究[J].经济地理,2011(3):59-87

[6]顾朝林,郭婧,运迎霞,等.京津冀城镇空间布局研究[J]. 城市与区域规划研究,2015(1):88-131

[7]郑涛,樊丽丽.京津冀地区城市流强度时空动态实证研究[J].城市发展研究,2010(3):56-65

[8]栾贵勤,黄敬跃.基于长三角城市群等级划分的实证分析[J].经济问题探索,2011(11):56-59

[9]蒲英霞,马荣华,马晓冬,等.长江三角洲地区城市规模分布的时空演变特征[J].地理研究,2009(1):161-172

[10]周霞.城市群工业地价与产业结构高级化的互动机理研究——以京津冀城市群为例[D]. 北京:首都经济贸易大学,2013

[11]张仁军.用克里斯泰勒中心地理论分析南充市辖3区城镇体系[J]. 四川师范大学学报,1998(6):693-695

[12]王士君,冯章献,刘大平,等.中心地理论创新与发展的基本视角和框架[J].地理科学进展,2012(10):1256-1262

[责任编辑:王志兵]

Research of Urban Hierarchy System in Jing-Jin-Ji >Urban Agglomeration Based on Principal Components and Cluster Analysis

Zhou Xia, Gao Yujuan,Dong Juan

(School of Economics and Management Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044)

Abstract:The optimization of urban hierarchy system in Jing-Jin-Ji agglomeration is critical to regional coordinated development. It has important practical implications to optimize the spatial pattern of regional economic development. With reference to Christaller’s central place theory, the urban hierarchy system in the scope of Jing-Jin-Ji agglomeration is researched in the paper. It includes 148 towns based on the methods of principal component analysis and cluster analysis by 17 index. The town in Jing-Jin-Ji agglomeration is divided into seven levels, including the main core of the city-deputy central city-the regional associate center of the city-the backbone of the city-the local secondary key city-the potential key counties-general counties. The characteristics of Jing-Jin-Ji agglomeration are analyzed systematically. And relevant suggestions that optimize the urban hierarchy system is put forward.

Key words:Jing-Jin-Ji urban agglomeration; urban hierarchy system; ideal pyramid structure; 7 levels central place

中图分类号:TU984.1

文献标志码:A

作者简介:周霞(1975—),女,副教授,博士,研究方向:城市建设与管理、建筑经济.

基金项目:国家自然科学基金项目(70673066);北京市哲学社会科学规划项目(00941914044)

收稿日期:2015-06-03

文章编号:1004-6011(2016)01-0016-06