防范刑事错案的侦查机制研究

——以刑事诉讼为视角

陆 栋(中国人民公安大学,北京 100038)

防范刑事错案的侦查机制研究

——以刑事诉讼为视角

陆栋

(中国人民公安大学,北京100038)

摘要:近来,国内公布了一大批冤假错案,随着案件的公布,人们逐渐认识到错案的本质,即侦查阶段证据的错误运用是造成冤假错案的主要因素。在已知的亡者归来、真凶再现、证据不足案例中选取相应类型,划定错案研究的范围。一是分析错案形成的原因,二是尝试建立防范错案的侦查机制。使司法改革完成从侦查中心主义向审判中心主义的转变,体现司法公正和程序正义。

关键词:错案;证据不足;侦查机制;程序性控制

1996刑事诉讼法第一次修正之后,为了构建控辩式的当事人模式,保障犯罪嫌疑人、被告人的权利,全国大范围开始对错案的认识和清理工作①错案责任追究制度,早在80年代末90年代初就开始试行,1993年10月底,各地在三级法院全面推开。参见廖永安.“关于错案责任追究制度的反思”[J].江苏社会科学,1999,(3).由于刑诉制度1996大范围修改,为了衔接现代刑事诉讼理念,便于研究,本文以1996年作为坐标起点。,1998年8月26日,最高法对相应的审判错误做出了的界定,并且从证据认识上的偏差、出现新的证据等证据的角度规定了不承担责任的标准②参见《审判人员审判责任追究办法》第二十二条。,应该是第一次从审判制度层面对错案进行了正式规定。2003年公检法三家开始的超期羁押清理③参见2013年11月12日公布的法[2003]163号《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于严格执行刑事诉讼法,切实纠防超期羁押的通知》工作,截至2004年底,全国法院已清理旧存和新增超期羁押案件873件2432人。地方也纷纷针对冤假错案情况进行立法规范④2011年11月23日,《湖南省高级人民法院办案过错责任的认定和追究办法(试行)》正式印发。2012年4月5日,河南省高级人民法院出台《错案责任终身追究办法(试行)》。,为了查清案情,从2011年6月起至2012年6月止,全国开展了缉捕犯罪在逃人员专项行动。公安机关对逃犯的审查判断,清理了4.5万余起积案旧案⑤参见“公安机关清网行动取得丰硕成果侦破积案4.5万多起”http://news.ifeng.com/mainland/detail_2012_04/06/13703341_0.shtm l,在一定程度上为错案的澄清打下了基础。2010年,最高人民法院等5部门联合出台了《两个规定》⑥2010年5月30日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部和司法部联合发布了《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》。简称《两个规定》,对防范错案、排除非法证据提供了法律制裁的依据。6年来,错案的治理效果有目共睹,但是之后清理出的重大的冤假错案⑦2002年河北李久明案、云南王树红案,2003年杭州张辉张高平案、贵州张光祥案;2004年贵州王元松案,重庆廖秀成案;2006年福建念斌投毒案,2009年甘肃陈琴琴案,2011年陕西王江峰案。引发人们再次关注。2012年刑事诉讼法第二次修正前后,增加了保障人权的内容,在预防错案上树立了重大的法治理念。2013年8月,中央政法委员会要求明确冤假错案的标准、纠错启动主体和程序,建立健全冤假错案的责任追究机制①“我国将建立冤假错案责任追究机制”,http://news.sina.com.cn/c/2013-08-14/055027942600.shtm l。2015-10-28。,并开始推动对犯罪嫌疑人、被告人被羁押三年以上尚未审结的案件的清理工作,并掀起了对错案研究的高潮②相关文献2014年661篇,2013年690篇,2012年59篇。。2013年,2013年最高人民法院为防范错案制定了首个细致的基本法律规范框架③2013年11月21日,最高人民法院出台了《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》。。2014年公安部对刑事赔偿进行了进一步的细化④2014年6月1日,公安部根据《中华人民共和国国家赔偿法》及有关法律法规,颁布实施了《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》。。为了进一步遏制冤假错案的产生,2014年7月9日,人民法院“四五改革纲要”⑤参见《人民法院第四个五年改革纲要(2014-2018)》(以下简称“四五改革纲要”)提出要统一司法过错责任认定标准。2015年9月21日,最高人民法院细化了错案追究的标准,从刑事错案的责任追究、治理、遏制、赔偿、预防来看,预防是重中之重⑥2015年3月12日,最高法、最高检在两会报告上明确指出冤假错案重在预防。引自“两高报告之冤假错案:重在预防”,http://news.cntv. cn/2015/03/12/ARTI1426161133007139.shtml.2015-10-28.。

一、刑事错案之侦查证据的错误运用原因分析

错案在这里指的是完成刑事诉讼过程,有确切结果的,既包括撤案、撤诉的、也包括已经有裁判结果的,这种裁判结果不仅仅是包括经历审判监督程序的改变有罪结果的。在此,选择3组故意杀人案的案例,分别是社会和法学界俗称的亡者归来、真凶再现、证据不足⑦证据不足有学者也称疑罪从无。参见何家弘.冤案的发现与认定”[A].证据学论坛(第18卷)[C].北京:法律出版社,2014.1-5.笔者看来疑罪的根本原因还是证据不足,难以排除合理怀疑。,探讨和分析这几组侦查证据的错误运用原因,为刑事错案的预防机制提供研究基础。

1.亡者归来之侦查阶段证据的错误运用原因

亡者归来选取了四个案例,在分析上具有一定的典型意义,从时间上来看,案发时间从1987年、1994年、1997年、2004年,恰好横跨三次严打的两次严打,即1983严打、1996严打;一次命案必破,即2004年公安部提出的“命案必破”。它们都有共同特征,也有不同之处。

亡者归来的共同特征是选取它们在证据上的一些特征,由此来看它们在侦查上的失误缘由。根据对比,亡者归来在证据上有以下特征:

一是都具有刑讯逼供的情形。造成了口供与其他证据相互矛盾的被告人供述和辩解的证据特征。

二是在证人证言上,分别出现了有力证言和不利证言,要么证实被告人不可能到达犯罪地点,要么证人证言之间相互矛盾。

三是在鉴定意见上,基本没有作DNA鉴定,如果说在2000年之前侦查科技手段比较落后,那么在2004年的DNA技术已经成熟的当时,即使做过DNA技术也是错误解释[1],造成错案。

四是辨认上,出现失误较多,但不是主要失误,辨认尸源上存在问题,要么以辨认结论定案[2],要么以石膏像辨认结论定案⑧参见滕兴善故意杀人案。。但是,在辨认上对错案的影响并不明显,因为大多数案件辨认只是作为辅助手段,相当多的错案也依赖了相当多的科技手段,是在其他环节出了问题,与其他类型的案件不同,这类案件并不仅仅依靠辨认。

值得注意的是,这类案件侦查人员与一般案件不同,相同种类物定案在这类案件中并不常见,例如相同血型等。滕兴善案侦查人员甚至对被害人的血型相同的鉴定并不放心,还专门用石膏像作颅相重合技术,可惜这类技术在当时并不成熟,造成了误判。由此看类,辨认失误并不是侦查的失误的主要因素。

五是物证书证等实物证据上,也不是亡者归来类型的主要原因,除了在尸源的认定上具有普遍的失误外,根本谈不上物证收集的问题,因为尸源的错误判定导致侦查方向有根本性的失误,要想准确寻找实物证据可能性几乎为零,不是大海捞针,也是张冠李戴。

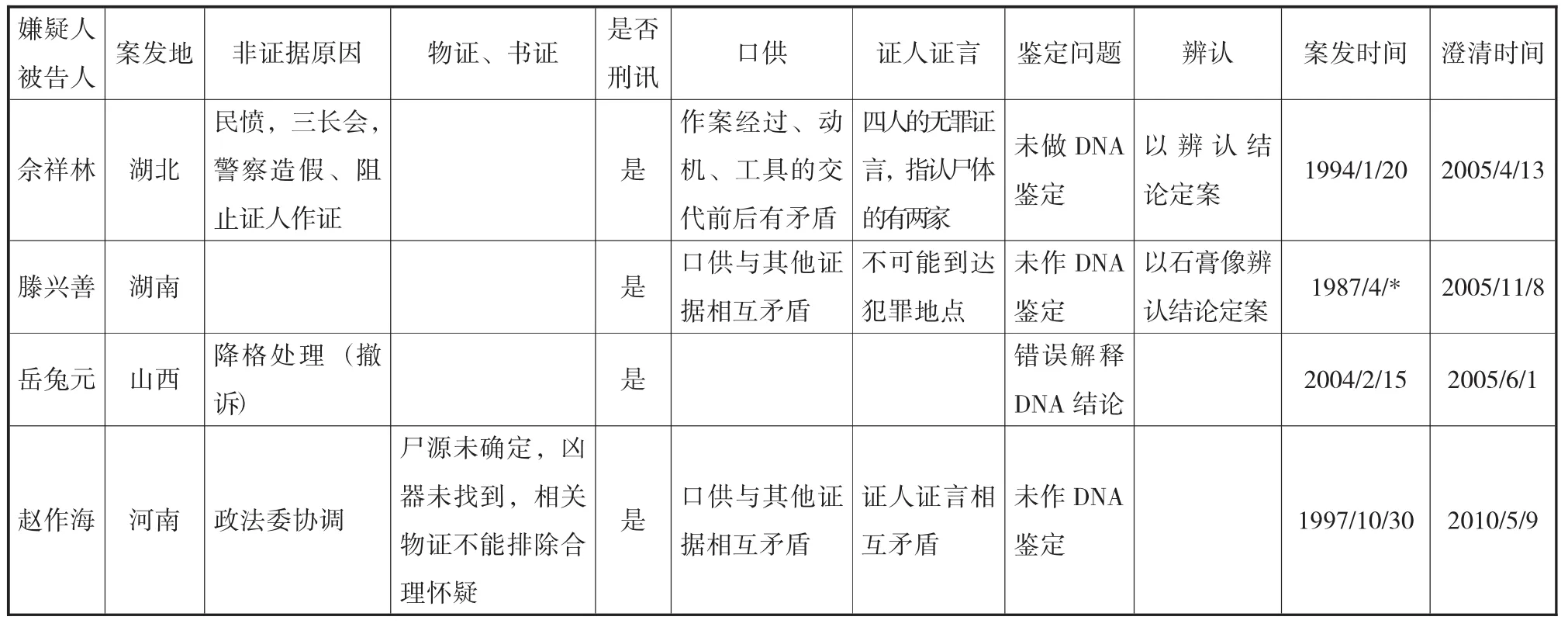

更为深层的因素,也是与证据因素相配套的非证据因素,都是催化作用,而不是此类案件的实质性因素,如民愤、政法委协调、三长会、警察造假、阻止证人作证等都是时代的产物,从滕兴善、佘祥林到赵作海,都是几次严打从重从快造成的公检法通力合作、抓紧审结的结果,出于民众的压力和上级的催促,在侦查水平有限的情况下自然难以查清案情,警察造假是其极端的表现。(参见表格一①此表格部分参考樊崇义教授和陈永生教授研究成果,在此致谢。)例都是值得关注的涉及故意杀人的错案,选取的标准尽量以有明确的判决书为准。这样可以通过判决书的分析了解真实的错案判决的实际情形和法官采纳证据的标准和依据,杜绝一些网上的传言,在法律上不一定被法官所认可,造成以讹传讹,背离刑事诉讼法律分析的初衷,违背证据裁判主义的宗旨。同时考虑到与前一类型比较相对应,亦选取一年之内发现错案的案例②指岳兔元案2004-2005对比张少聪、王秀云、王秋然案1998-1999。,以作对照。

从时间上来看,案发时间从1996年、1998年③指赵新建案和张少聪、王秀云、王秋然案。、2002年,横跨三次严打的两次严打,即1996严打、2001严打;一次命案必破,即2004年公安部提出的“命案必破”的目标。从案件被告的命运来看,同第一组亡者归来相对应,也是一名执行死刑,一名作撤诉处理。两名虽然未关押不足十年,但是,两名都未得到法院判决的无罪,而是一名撤诉,羁

表格一

但从证据角度来看,造成侦查阶段错误的原因主要是言词证据出了问题,最为典型的是证人证言和鉴定意见的错误运用。

2.真凶再现之侦查阶段证据的错误运用原因

真凶再现精心选取了四个案例,这四个案押时间长达8年;一名撤案,羁押时间长达2年,主要原因是真凶发现时间较早。从地域上看,分别是安徽、河北、内蒙古、河南,分属不同省份,具有一定的抽样代表性。从人员来看,也代表了不同人群,包括工人、警察、农民和个体经营者。从发现错误的时间上看,一起是在1999年,两起都是在2003年公检法三家开始的超期羁押清理工作之后,一起是在非法证据排除出台甚至是在刑事诉讼法第二次修改之后。

真凶再现的共同特征是选取它们在证据上的一些特征,同样,由此来看它们在侦查上的失误缘由。根据这几个案例对比,真凶再现在证据上有以下特征:

一是刑讯逼供的情形与亡者归来高度一致。造成了口供与其他证据相互矛盾的被告人供述和辩解的证据特征。

二是在证人证言上,与亡者归来出现明显的差别,证人证言在真凶再现中所占比例显著不足,除了在李久明案中,有证人证言能够证明被告人没有作案动机、时间外,在所能搜集到的资料,特别是正式的判决书的认定无罪理由的判决依据中基本未出现证人证言。进一步来看,李久明案有特殊情况,即两名被害人并未死亡,犯罪现场在监狱家属楼,被告人与证人等有密切关系。如果从案件的特殊性来考虑,证人证言的证据因素在此种类型的案件中并不具有显著影响力。

三是在鉴定意见上,比亡者归来稍有进步,基本都做了鉴定,但是影响鉴定结果的是血液、毛发等鉴定而非DNA鉴定,1996年呼格吉勒图案不存在鉴定错误,1998年两个案件中,一个是没经过鉴定,另一个是毛发血型鉴定不一致仍然作为定案依据。2002年的李久明案甚至使用了警犬辨认这一非证据鉴定手段。

四是辨认上,有一个明显特征,即在真凶再现中,辨认可能完全不是造成侦查阶段证据的错误运用的影响因素。结合亡者归来类型对错案的影响并不明显,可以暂时认为,辨认对错案中的侦查阶段证据的错误运用影响可以忽略,甚至可以进一步认为,辨认不是错案的影响因素。究其原因,侦查阶段对辨认本就是一个辅助手段,或者辨认只是作为认定犯罪嫌疑人的线索,单纯依靠辨认并不能定案,除了故意作伪证外,辨认的可信度并不得到侦查人员的认可。在审判阶段,法官当然对辨认确信度不高,只做有罪辅助依据,不做无罪认定依据,这也是在判决无罪理由中不显示辨认可能理由之一。

五是物证书证等实物证据上,与亡者归来类型不同,物证书证的收集是造成错案的主要原因。首先是重要物证来源不明。例如血液、毛发等物证的检材污损、混乱、来源不清甚至去向不明。其次是关键物证缺失。例如凶器、脚印、指纹等没有收集或遗失、湮灭。最后是相同血型定案。相同血型定案属于种类物证据定案,不具有真凶再现类型的特殊性,只具有一般的普遍意义,因此相同血型定案不具有此类错案研究的标本意义。

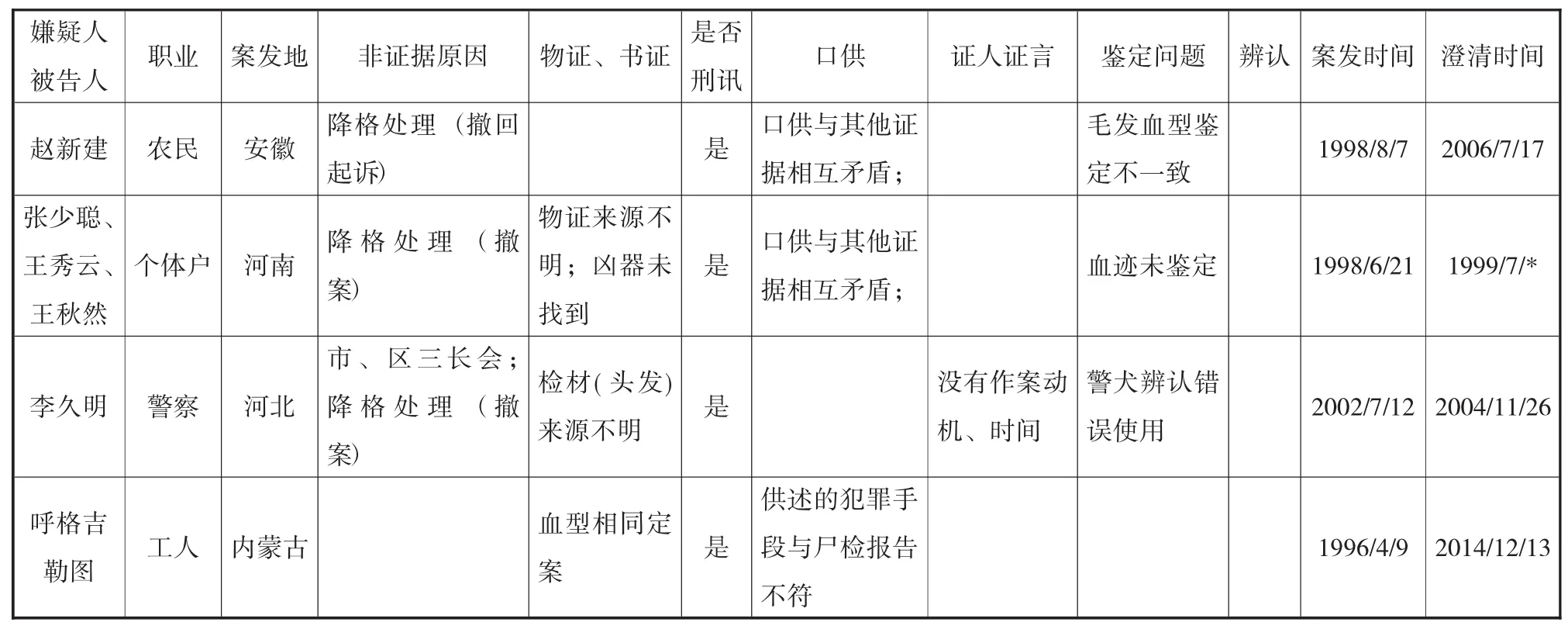

降格处理是此类错案与证据因素相配套的非证据因素,在此看来,是侦查阶段证据的错误运用的一种制度性诱发作用。因为真凶再现的案件中,降格处理使侦查人员缺乏责任意识,造成大量错案得不到无罪判决,使侦查阶段证据的错误运用有赖于上级机关或政法部门的协调,减少被责任追究的机会。侦查人员产生了依峙。不利于错案的发现和侦查阶段证据的错误运用原因的纠正,甚至进一步诱发大量的错案。(参见表格二)

从证据角度来看,造成侦查阶段错误的原因主要是实物证据出了问题,最为典型的是物证书证的收集和与此密切相关的实物证据鉴定的错误。

3.证据不足之侦查阶段证据的错误运用原因

证据不足类型的错案精心选取了以投毒杀人为特征的五个案例,这五个案例的选取标准是尽量降低其他因素的影响,这几个案例共同特点是:一是几乎不可能出现亡者归来的现象,真凶再现的几率也很小。二是这几个案例都是同一种类的毒物,即基本都是老鼠药毒鼠强。这样选取的目的是为了研究的纯粹性。

从时间上来看,案发时间从2000年、2002年、2004年、2006年至2009年,横跨三次严打的一次严打,即2001严打;一次命案必破,即2004年公安部提出的“命案必破”的目标,并且案件时间成阶梯性分布。从案件被告的命运来看,同第两组形成对比,没有被告被执行死刑。且全部得到法院判决的无罪,从羁押时间来看,从3年、8年到9年不等,成规律性分布,与第一、第二组有明显差别。从地域上看,分别是甘肃、陕西、内蒙古、重庆、福建,分属不同省份,具有一定的抽样代表性。从人员来看,除念斌为个体经营者外,全部为农民。从发现错误的时间上看,2003年、2005年与2013年、2014年形成对照组,可以看出结案的特点。两起都是在2003年公检法三家开始的超期羁押清理工作之后,三起是在刑事诉讼法第二次修改之后。其中两起发生在最高人民法院颁布《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》之后,应该更具有现实意义。

表格二

在侦查证据上,证据不足的共同特征的种类较为多元,同样,它们在侦查上的错误缘由也各不相同。根据这几个案例对比,证据不足类型的错案在证据上有以下特征:

一是刑讯逼供的情形与亡者归来、真凶再现出现差别,有两起案件没有认定刑讯逼供。其他案件的资料表明刑讯逼供的可能性较大,因为资料问题,不能说明此类错案与刑讯逼供无关,也不能说明此类案件与刑讯逼供密切相关,在没有证据的情况下,只能认为与刑讯逼供有一定关联性。造成了口供与其他证据相互矛盾的被告人供述和辩解的证据特征。最为明显的是,此类案件口供证据错误更为清晰,例如动机前后不一、没有其他证据印证、口供的录音录像有问题。在时间跨度上,出现了用录音录像印证口供的意识,科技水平在增强,侦查水平也在提高,但是并且有效防止错案,相反,采取录音录像的手段反而使被告人的羁押时间延长,从2013年来看,平均时间从3年上升至7.3年,延长一倍有余,这样看来,再一次印证侦查科技水平与侦查阶段证据的错误运用造成的错案关联不大。在录音录像上,甚至从简单的截取、调换到复杂的加工、篡改、模糊化处理,都显示了侦查阶段证据的错误运用不仅仅是客观的原因,还有侦查人员主观的因素。由此看来,证据不足类型的口供问题与侦查阶段证据的错误运用关联有待进一步研究,口供的失误并未在客观上引发侦查阶段证据的错误运用,反倒在主观上侦查阶段证据的错误运用引起了口供的失误,刑讯逼供与口供没有之间关联,侦查人员主观的失误可能不是客观上引发错案的证据影响因素,有可能是非证据因素。

二是在证人证言上,出现明显的特征,证人证言在证据不足中所占比例加大,但总的特征是证言不可信。在这类案件中,出现这几类情况,即证人证言与供述矛盾;多名证人证言与案件关联性不大;同监舍作证;证人证言不可信;证人证言失误。

三是在鉴定意见上,程序性违法较多。与真凶再现相比,有一条明显的发展线索,即从侦查客观误差为主到侦查主观疏漏占据上风,比如从一般的物证鉴定、DNA鉴定出现失误到关键物证根本无鉴定等,根本的原因在于侦查人员的程序性违法,要么是检材不按标准、要么是鉴定违反程序,导致错误百出。

四是辨认上,有一个明显特征,即在证据不足的类型中,辨认仍然不是造成侦查阶段证据的错误运用的影响因素。结合亡者归来、真凶再现类型对错案的影响并不明显,现在可以认为,辨认与侦查阶段证据的错误运用关联性不大,不是错案的影响因素。

五是物证书证等实物证据上,与真凶再现类型类同,物证书证的收集是造成错案的主要原因。其中一条清晰的线索就是重要物证来源不明和关键物证缺失。在这五起案件中,毒鼠强的来源成为案中之谜,现场重要的毛发、容器、物质、足迹攸然消失。因此,物证书证等实物证据与真凶再现类型的侦查阶段证据的错误运用相同。

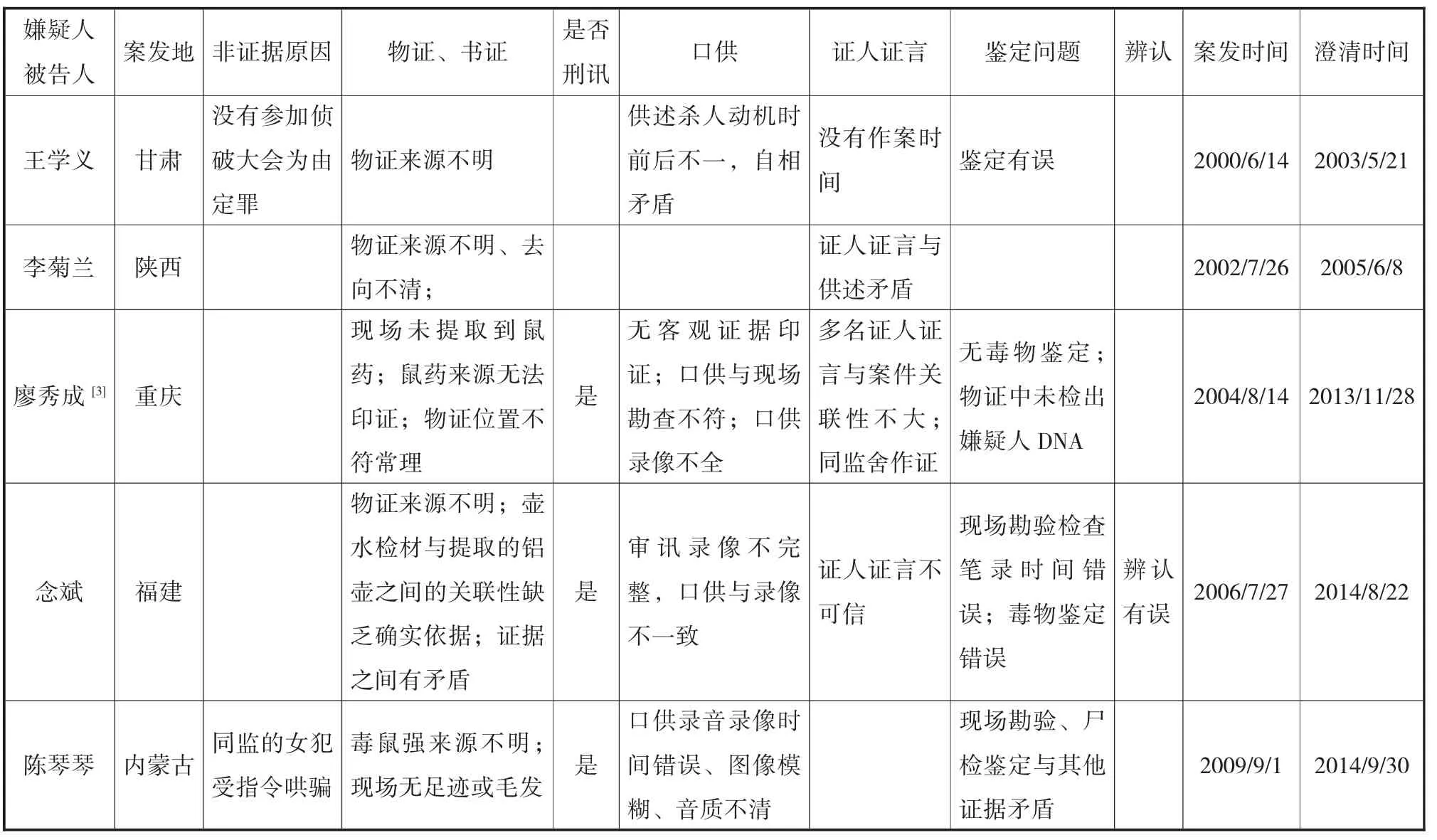

此类错案的非证据因素与证据因素关联不大,这不是纯粹侦查阶段证据的错误运用,而是侦查人员的意识没有转变,过度扩展证据的关联性,这类非证据因素发生在任何时间,任何地点,任何罪名,与此种类型的侦查阶段证据的错误运用没有任何关系,甚至与侦查阶段证据的错误运用关系都不大。究其原因,可能是受命案必破观念的影响。但是从侦查的主动性来讲,必然会穷尽一切可能线索,而不会优先排除合理怀疑,这是可以理解的错案原因之一,但这个原因应该是属于审判阶段法官对于事实的取舍,而不属于侦查阶段证据的错误运用的原因。(参见表格三)

从证据角度来看,此类案件造成侦查错误的原因主要是实物证据和言词证据都出了问题,最为典型的是物证书证的收集和与此密切相关的实物证据鉴定的程序性失误,以及证人证言的不可信。

表格三

二、三种类型侦查阶段证据的错误运用综合分析

由此可见,从侦查证据的角度,证据不足、不能形成闭合的证据链条是侦查阶段证据的错误运用的根本原因。

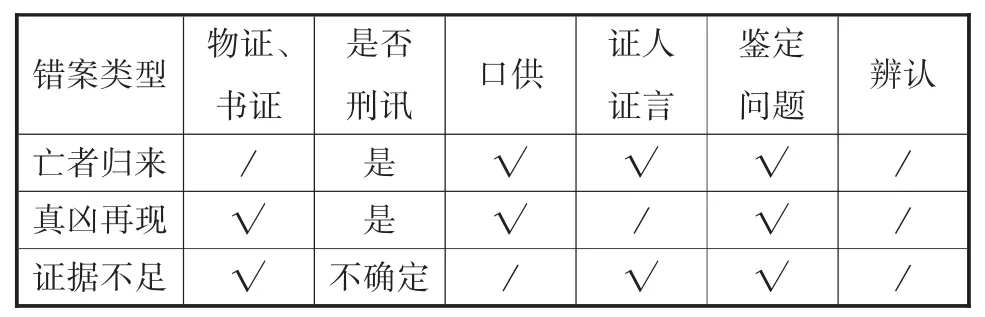

在这几种类型中,真凶再现与证据不足最为接近。(参见表格四)在鉴定问题上,由于鉴定问题的原因不尽相同,虽然都可视为侦查阶段证据的错误运用的涉及因素,但是对比意义不大。(参见表格四)

表格四

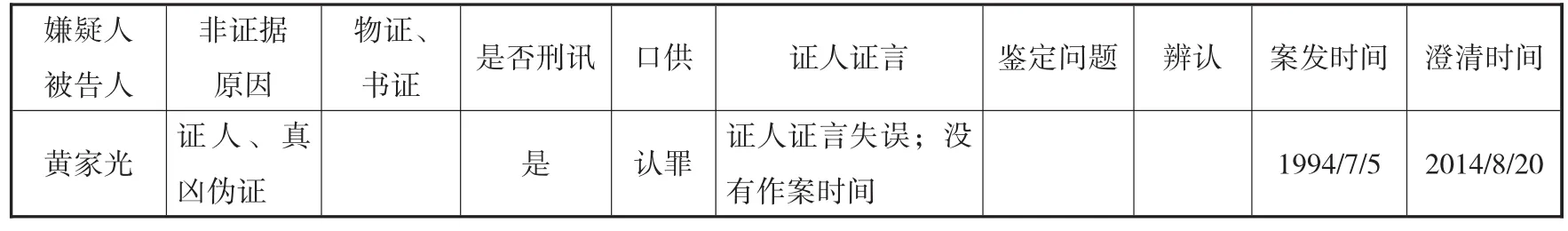

如果按一般观念分析,只要真凶没有再现,有可能是证据不足。具体分析来看,是不是与这一观念对应呢?根据一起兼具证据不足与真凶再现的案件①(2014)琼刑再终字第1号“被告人黄家鹏、黄家光等人犯故意伤害罪一案再审刑事判决书”载自http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/hain/ xs/201501/t20150120_6356345.htm,2014-09-29。黄家光一审、二审均被判故意杀人罪,疑为标题有误。故黄家光案与本文故意杀人案研究对象应为一致。,我们可以尝试分析一下两者的对应关系。(参见表格五)

从黄家光案来看,在物证、书证方面和证人证言方面没有影响因素,与真凶再现相比,在证人证言方面有所缺失。在鉴定问题上也有所空白;与证据不足相比,在证人证言方面保持一致。在口供问题上有一定的区别。而且与其他都不同的是,本案不存在口供不一致,翻供的现象,反倒由于本案的特殊原因,口供能印证其他证据,照样也引发了错案。在审视错案的证据原因上,单纯和其他证据对比,找不出错误之处,反之,只有结合全案情况、甚至是非证据原因,才能得出侦查的失误之处。这些在证据原因上的侦查阶段证据的错误运用与亡者归来反倒出奇的一致。

由此,是否可以做出如下推论,即三者并没有实质的差别,并不像人们表面认识的那样,区分为三种类型,而且认为只有证据不足类型才真正达到了疑罪从无②纠错由“真凶再现型”“亡者归来型”转为“证据不足型”.[EB/OL]营口日报,2014-12-28,(7).http://news.idoican.com.cn/ykrb/html/2014-12/ 18/content_5317823.htm?div=-1,2015-11-4。。这种所谓疑罪从无的观点仔细推敲是存在一定问题的。进而,是否可以进一步推论,亡者归来类型的侦查阶段证据的错误运用的因素是真凶再现和证据不足两种类型的因素结合。如果亡者未归来,其进行的无罪判决才是疑罪从无精神的最高体现,这有待进一步研究。

表格五

三、预防错案的侦查机制应对

根据上述侦查阶段证据的错误运用的原因分析,并需要有一定的侦查机制应对,目前学界已经有大量关于错案预防的研究,主要涉及侦查阶段预防有:从外围机制思考,主要思考涉及命案必破机制、公安经费投入不足、错案追究机制[4]、改变羁押模式[5]、克服司法行政化倾向[6]、保障律师权利;从内在侦查思考,主要有完善非法证据排除规则、提高办案人员收集运用证据的能力、完善证人出庭作证制度[7]、规范证人证言的取证制度、完善鉴定人权利义务和法律责任制度、完善辨认制度[8]、完善录音录像制度、严格刑事涉案财物的搜查、查封、扣押、冻结程序、特殊侦查措施的使用、听取律师意见[1]128-189。其中,有些学者表达了不同意见,陈永生教授认为错案追究机制不是过宽而是过严,张保生教授认为强调有错必纠,追求由证据得出的结论为唯一结论是错误的。

根据侦查阶段证据的错误运用的原因分析,三种类型的错误原因略有不同,但都是证据不足、不能形成完整的证据链所致,客观密切关联的证据因素,主要存在实物证据中的物证问题和言词证据中的证人证言问题,以及相应的鉴定问题。侦查科技水平提高与否和辨认失误与否与预防错案没有直接关系。换而言之,这两种不能有效的预防错案,这与某些学者观点不同。非证据因素要么是制度原因,例如三长会,协调定案大多已经成为历史,不具有研究的现实性。要么是主观人为原因,如证人伪证、警察造假、被害人诬告,这不是侦查阶段证据的错误运用,而是严重违反司法公正的行为,虽然也影响或催化了错案,但是不具有普遍研究意义。还有一些因素纯属偶然,如顶替别人、被告人精神智力问题等等,完全不能成为侦查阶段证据的错误运用的影响因素。

需要对侦查阶段证据的错误运用原因进行进一步思考,方能提供有针对性的解决方案。

(一)侦查阶段证据的错误运用的工作性预防机制

一是建立侦查取证全面登记机制。这主要解决物证来源不明,关键物证缺失问题。错案中物证来源和缺失的证据问题来源于这样一种侦查阶段证据的错误运用,即搜查、扣押、现场勘查多流于形式,舍弃一些本应该作为物证或书证的证据材料,即使一些关键性的证据也随意丢弃,造成证物丢失,随意替换。根据2012年最高人民法院《关于中华人民共和国刑事诉讼法的司法解释》规定,不能证明物证、书证来源的,对物证、书证的来源、收集程序有疑问,不能作出合理解释的,都要一律排除。由此,应当建立侦查员个人办案线索记录(或笔记)、时间表格、侦查提纲为载体的侦查取证全面登记机制。

二是设立围绕证据体系的口供印证机制,这主要解决口供证明力问题。有学者认为建立客观性证据为中心的侦查取证模式[9]与此还不一样,因为某些案件客观性证据不强,如果出现实物证据失误①郝金安故意杀人案,真凶故意遗留物证在其家中,造成侦查严重失误。,则存有疑问。以前的证据收集模式往往重口供,通过口供来获取其他证据,由于不得强迫自证其罪证据规则的设立,想通过突破口供获取案件的突破大为困难,又因之非法证据排除规则,逼供诱供的可能性大为减少。口供的作用更多在于补充印证,证据收集模式应当适应这种变化,将口供作为证据体系内容之一,在全面收集,细致工作的基础上,通过口供印证相关证据,形成相互印证的完整证据链条。这可以从源头上杜绝侦查阶段证据的错误运用中的口供前后矛盾、反复翻供的证据问题。使口供能够在印证的基础上保持同其他种类证据的一致性。

三是以笔录为中心的证据材料配套机制,这主要解决证人证言失误的问题。排除证人有意作伪证的情况,要想尽量防止证人失误发生几率,就要证人证言之间能相互印证,每一份证人证言等询问笔录有相应的证据作支撑,如实物证据、清单、笔录、签名、相关记录前后一致,来源清晰,要做到证据之间相互印证,不能再出现矛盾重重,前后矛盾的情况。但是,不能为了达到证据证明方向的一致性而牵强附会,证人难以指证,不能说清的如实记录,遇到证人证言之间或证人证言同其他证据之间矛盾不能合理解释的情况②例如黄家光故意杀人案中,目击证人黄举石坚持认为没有认错人,是因为把犯罪嫌疑人之一黄家鹏的小名“狗光”误认为是黄家光的小名,所以才导致误会。要有相关的侦查工作说明。

四是向律师主动公开机制。这主要解决鉴定失误问题和实物证据侦查阶段证据的错误运用的问题。除了按刑诉法规定告知律师案件情况外,还需要做到以下几点。

1.辩护一方要求侦查人员出庭作证时主动回应质疑。但侦查人员不愿意出庭作证,只愿意出具“情况说明”,这种不提供任何事实的“情况说明”,不能称之为证据。此时唯一有效的做法是,积极回应律师的挑战,拿出执法记录仪、讯问录像、笔录等有效证据,当庭对质,一无非法行为,二有证据表明侦查人员未实施非法取证行为,三是整个取证过程规范合法有效,没有漏洞。

2.辩方要求调取全程录像时主动展示证据。发达地区已将法律规定的某些案件全程录像,扩展至所有案件全程录像,主动向法庭提供,防止造成警方的被动,主动完整展示录像证据已成为实践中证据合法认定的有效手段和必然趋势。

3.对于关键证据要做到两告三访。一是初期告知侦查人员“什么可以做”,打消违法取证的潜在冲动,避免造成后期侦查疏漏或失误,二是告知“做到什么程度是最合适的”,减少非法证据排除的适用,缓解紧张关系,尽量减少不利影响。三访是侦查初期责任人员访问证据来源,看有无非法情形,二是侦查终结阶段,对敏感案件实施法制部门回访,防止漏掉重要事项,三是审前阶段,主动和检察院沟通协调,由检察院牵头对重点案件证据手段回访,必要时制定出庭应对方案。

(二)侦查阶段证据的错误运用的程序性预防机制

要想有效的防止错案,除了这些工作性机制外,真正体现刑事诉讼特色的,还必须有程序上的控制机制,这种程序性控制,主要是一种程序性规范机制,不仅仅是陈瑞华教授提出的程序性制裁导致证据无效的制裁机制[10],它还包括程序性的内部控制、外部控制和终结控制等。

就预防错案来讲,笔者赞同陈永生和张保生两位教授的观点,错案追究不是宽泛,而是过于严格了,粗略统计,仅是相关的错案追究机制就有以非法证据排除为代表“不得作为定案依据”的排除证据机制,以刑讯逼供为代表的刑事责任追究机制,以违法诉讼行为为代表的国家赔偿机制,以公务员处分为代表的内部行政责任机制,以退回补充侦查、建议撤回起诉、发回重审为代表的程序倒流机制,最近的统计表明,无罪判决率已经在千分之一[11]的基础上持续走低,考虑加上错案中大量降格处理的,以及通过内部协商、赔偿、变更强制措施等内部解决情况,这些错案没有得到实际宣告判决的情况,无罪判决率应该在万分之五之下。如果加上程序分流、排除法律认识错误等的案情明确的无罪判决情况,这个数字应该低于万分之一。

这些错案追究机制并没有起到应有的效果。应该在诉讼程序设计上加大程序性控制力度,辩方律师出于诉讼职能的分工应该起到主导作用。

1.程序性内部控制。在侦查阶段,出于公安机关和检察机关这种控方内部的监督,可以就上述分析到的证据问题所导致的普遍侦查阶段证据的错误运用,即种类物定案和重要物证缺失进行程序性内部控制,即一旦发现这两种情形,立刻变更强制措施。检察机关就关键物证样本提取、保管、鉴定、存放流程进行程序恢复性补充侦查,不占用两次补充侦查的时间,在实践中可以以附条件批捕的文件形式通知公安机关和辩护律师。一是保证错案证据因素及时得到补正,弥补侦查疏漏,二是符合控辩平衡的原则,保证律师可以监督侦查阶段证据的错误运用弥补的及时性。

2.程序性外部控制。在遇到影响侦查阶段证据的错误运用的三种情况,例如物证来源不明、重要物证缺失鉴定①三种鉴定问题中鉴定错误可以补充鉴定、重复鉴定,鉴定程序性错误可以使用非法证据排除规则。问题、证人证言问题,律师可以提交侦查机关出具的回复材料或收据,直接向人民法院提出程序规范建议,人民法院下发建议通知,检察院和侦查机关必须把建议内容整改情况以书面形式答复律师。这样做的目的在于确保侦查阶段证据的错误运用及时得到纠正,保障律师的程序的知情权。

3.程序性终结控制。律师如果这三项程序规范建议全部齐全,可以向法院申请限制程序进程,即在任何一个诉讼阶段都要反复完善证据收集、甄别、鉴定工作,如果在阅卷中没有看到相关工作的,可以向人民法院提出程序性上诉,人民法院予以书面答复。如果案件相关证据没有实质进展,律师可以以书面答复为依据,在3年后未得到判决结果的案件提出程序性终结,法院依据程序性终结在法定期限内,比如一年内仍不能确定是否有罪的,法院直接裁定无罪。

参考文献:

[1]樊崇义.底线:刑事错案防范标准[M].北京:中国政法大学出版社,2015.59.

[2]何家弘.迟到的正义——影响中国司法的十大冤案[M].北京:中国法制出版社,2014.160.

[3]胡云腾.宣告无罪——实务指南与案例精析[M].北京:法律出版社,2014.153-159.

[4]陈永生.我国刑事误判问题透视——以20起震惊全国的刑事冤案为样本的分析[J].中国法学,2007,(3).

[5]赵秉志.建立完善的冤错案件防治机制[EB/OL].(2013-09-03)[2015-10-19].http://www.legaldaily.com.cn/zbzk/ content/2013-09/03/content_4815433.htm?node=25500.

[6]张保生.刑事错案及其纠错制度的证据分析[J].中国法学,2013,(1).

[7]何家弘.刑事错案中的证据问题——实证研究与经济分析[J].政法论坛,2008,(2).

[8]刘品新.刑事错案的原因与对策[M].北京:中国法制出版社,2009.61-74.

[9]樊崇义、赵显培.论客观性证据审查模式[J].中国刑事法杂志,2014,(1).

[10]陈瑞华.程序性制裁制度的法理学分析[J].中国法学,2005,(6).

[11]马剑.人民法院审理宣告无罪案件的分析报告[EB/OL]. http://www.legaldaily.com.cn/zbzk/content/2014-01/26/content_ 5233075_2.htm.2015-10-19.

(责任编辑:天下溪)

Mechanism Prevention of Investigative Failures in the View of Crim inal Procedure Evidence

LU Dong

(The Chinese People’s Public Security University,Beijing,100038)

Abstract:Recently,the Supreme Court published a large number of cases in which people were unjustly,falsely or wrongly charged or sentenced in China.With the perception of the cases,people gradually realize that themiscarriages of justice about failure of criminal evidence collection and application in investigation stage,the analyze about several groups of cases to with the scope ofwrongful caseswhich the dead returned,themurderers reproduced,the evidence lacked is developing from three dimensions by using the method of charts and data analysis.The results show that the error evidence has become critical cause in fact,especially judicial expertise for wrong cases.Having not directly connection with causes for physical evidence,documentary evidence and witness’testimony leads to some cases wrongly.Identifying of cases has not become mutually related cause necessarily.In conclusion,trying to establish prevention mechanism procedurally for the investigation failure on evidence in routine work should complete transformation from the investigation centralism to the centralism of judgment.It should certificate deeply the connotation about judicial justice for criminal procedure to discuss trends for judicial reforms in China.

Key words:wrongful cases;insufficiency of evidence;criminal investigation mechanism;procedural control of litigation.

作者简介:陆栋(1979-),男,河南洛阳人,中国人民公安大学2014级诉讼法学博士研究生,北京警察学院讲师,主要从事刑事诉讼法学、证据法学研究。

基金项目:中国人民公安大学2015年校级课题“防范刑事错案的侦查机制研究”(2015BKY04),中央高校基本科研业务费专项资金资助。

收稿日期:2015-12-11

中图分类号:D631.2

文献标识码:A

文章编号:2095-1140(2016)02-0108-10