对陈思《对歌》中民族音乐元素及创作技法的研究

韩焱

内容提要

本文通过对作曲家陈思的作品《对歌》中结构布局、主题音调的使用等方面的分析,阐述该作品在民族音乐元素的使用及与现代作曲技法的结合等方面的有益尝试,为初学作曲者提供了一个很好的范例。

关键词

作品结构布局民族音乐元素音级集合多调性复合

1.作曲家及作品简介

作曲家陈思1982年出生于辽宁省沈阳市,自幼学习钢琴,先后考入沈阳音乐学院附属中学和作曲系,跟随吴晓云教授、范哲明教授等学习作曲及作曲技术理论。本科毕业后又考入中央音乐学院作曲系,师从我国著名作曲家叶小刚教授继续研究生、博士生阶段的深造,后留沈阳音乐学院作曲系任教。在此期间,陈思创作了多部作品,其中,2007年创作的钢琴作品《东北风》获“圣卡罗杯”全国作曲比赛三等奖;2010年室内乐作品《檀韵》在东亚教育大会作曲比赛板块中荣获优秀奖(不排名次)2015年参与创作歌剧《星星之火》等。而作品《对歌》是其为参加2008年“TMSK”全国作曲比赛而创作的作品,并获得当年该赛事的三等奖。

2.作品的结构布局

作品《对歌》采用了传统的三部性结构原则。第一部分1-65小节,为快板。开始3小节为引子,4-14小节为第一乐段,由两个乐句组成,每个乐句各为5小节。14小节开始进入作品第一部分的展开阶段,主题展开的更加积极,两种乐器间的对比更加明显、突出。作品51小节开始为第一部分的再现部分。作者并没有采用原型再现的手法,而是对原主题进行了不严格的倒影处理。也是由两个乐句组成,分别为51-60小节、61-65小节。66-99小节为作品的第二部分,采用散板和慢板的方式与之前第一部分形成鲜明的对比关系。第二部分可分为三个阶段,第一阶段为散板,在古筝刮奏的背景下逐渐带入并清晰了主题音调;第二阶段67-80小节,主题音调在不同音色、不同音高上进行(本文之后会对这一段落的结构、音高关系等进行进一步分析);第三阶段80-99小节,在古筝声部开始快速的弹奏,而钢琴部分则保持之前慢板的主题材料,两个声部形成了紧打慢唱的效果。作品的第三部分100-162小节,又回到快板。这一部分为整首作品的再现部分,作曲家采用的是变化再现的手法。该部分的第一乐段为100-111小节,开始两小节为引子,之后为两个乐句每旬为5小节。111小节开始进入展开部分。137小节为这一部分的再现段,作曲家对主题材料进行了简化处理,使得主题音调更加集中。最后在163小节进入作品的尾声,作品在急促的运动中戛然而止,结束全曲。

3.作品的民族音乐元素

陈思出生于音乐世家,初一时即考入沈阳音乐学院附中作曲专业,从初一至本科毕业在沈阳音乐学院其学习11年之久。沈阳音乐学院对民族民间音乐的教学向来较为重视,在校期间陈思进行了比较全面、系统的民族民间音乐的学习,之后考入中央音乐学院研究生和博士生继续深造,跟随著名作曲家叶小刚教授对现代音乐进行了更加细致的研究和分析,从小打下的较为深厚的民族民间音乐基础在她的创作中明显地体现出来。《对歌》虽然没有采用某一首固定的东北民歌形式,但整首作品却具有典型东北地区的音乐风格特征,本文对该作品中东北地区音乐风格和二十世纪的创作技法相结合进行简要的分析。

3.1作品定弦的特点

作品《对歌》是为古筝和钢琴而作,钢琴在演奏各种风格的作品上都十分方便,而古筝在演奏技术上则有一定的局限性,传统的古筝作品在定弦上大多采用同一调式的音高,而在这部作品中作曲家在不同音区采用了不同的调式。通过下例可清楚地看到在定弦上由低到高分别采用了#F宫调式、bA宫调式和c宫调式.这样的定弦不但在一定程度上拓宽了乐器的音域,同时,也相对满足了现代音乐作品音高变化频繁的要求。

3.2主题材料的民族性

作曲家在创作该部作品时并未采用某一个固定的东北民歌形式,但作品中却充满了东北民间音乐的因素。东北民间音乐结合东北方言特点旋律具有明显的口语化特征,速度较快,节奏型生动活泼,表现出东北劳动人民的乐观、诙谐的性格特征。在这部作品的第一和第三部分中,作品采用较快的速度采用均等的节奏型,同时,伴随着跳进使得作品表现出风趣、诙谐的音乐形象。

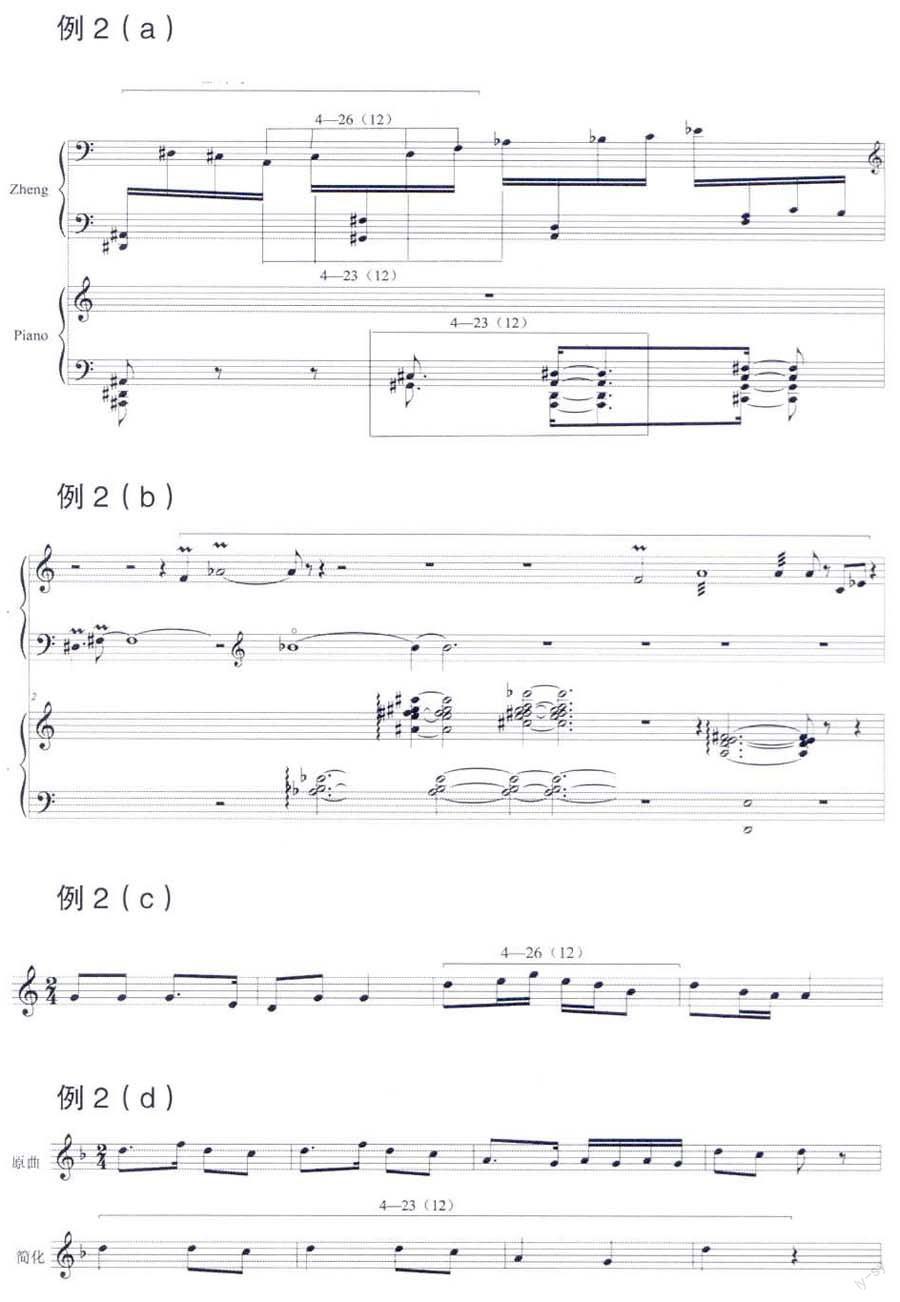

作品中不但体现了乐观的东北民间音乐风格,同时,在作品中也采用了许多东北民间音乐的音调素材融入到作品中,因此,更加体现出作品的民族性。谱例2里的例a为作品的主题片段,通过分析可判断为#F宫调式,音级集合为5-35(12)音程函量为[032140],而谱例2里的例c和例d分别为东北民歌《摇篮曲》《正对花》片段,音级集合分别为4-26(12)音程函量为[012120]和4-23(12)音程函量[021030]。通过谱例2里的例a可以看出两首民歌片段的音级集合都是主题音级集合的子集合,通过比对作品的主题音调为《摇篮曲》的不严格的倒影形式,而民歌《正对花》的简化后的主要音调也与主题音调相近。谱例2里的例b是作品中中间部分的主题,音级集合为4-26(12)音程函量为[012120],这与主题的音级集合和音程函量相同,但在节奏上作曲家采用了宽放的手法。

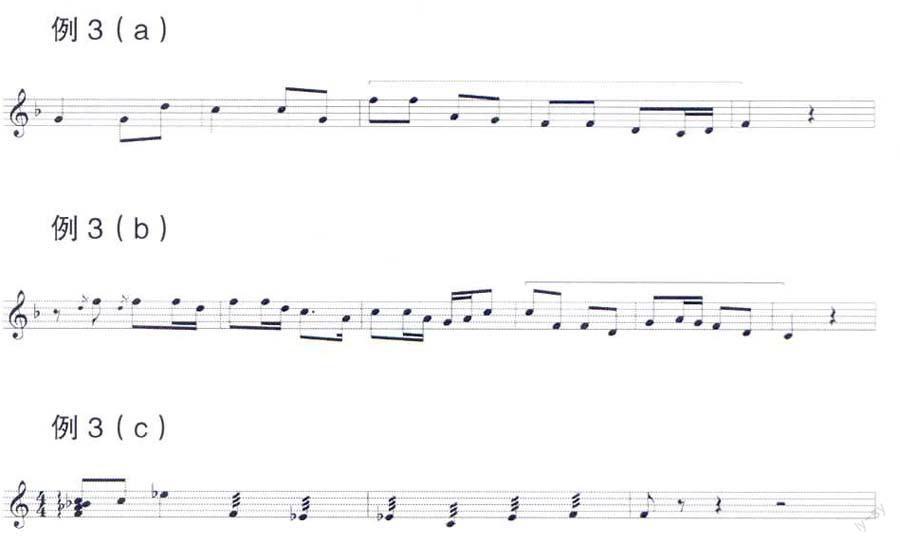

作品中除了在主要主题采用了东北民歌因素,在旋律发展的过程中也采用了东北民间音乐的旋法特征。在大多数旋律进行时旋律向某一方向做跳进或平稳进行后会向反方向进行,这样可使旋律的进行起伏平衡。谱例3里的例a和例b为东北民歌《放风筝》和《梅花开得好》的片段,通过谱例可清楚地看到旋律向下跳进和级进后并没有向反方向进行而是再继续向下发展,使得旋律更加显得诙谐。像这样的旋律进行方式在这部作品中也多次使用谱例3里的例c是出现在作品的第69、70小节的古筝部分。

4.作品的节富特点

节奏是音乐的基本组成部分同时也是重要的组成部分之一。在大部分传统音乐作品中节奏型多以重复、统一为主要的特征,而进入20世纪后音乐作品中的节奏形式愈来愈多样、组合方式也愈来愈丰富。这部作品中节奏的运用也十分丰富,从而使作品更加诙谐、生动。下面对该作品中几处典型节奏进行总结和分析。

作品从第5小节开始,记谱为4/4和4/3拍,古筝声部为十六分音符的等时值律动,但钢琴声部形成的和弦并未按照正拍正位进入,这就使得音乐进行中的重拍飘忽不定更加强了作品节奏上的动力性(可参看谱例2里的例a)。在作品80小节,古筝声部开始演奏四个十六分音符一组的音型,在95小节开始钢琴声部也形成同样的律动,但在96小节钢琴声部又加入一层声部,这一声部的律动却与原来声部不同,根据其律动判断节拍分别为6/16、6/16、3/16、6/16、4/16、6/16、6/16(可参看谱例4,为作品96、97小节),这样的节奏安排在有规律的节奏律动下突然被打破给音乐带来突变产生新的动力。

5.多调性复合的运用

在传统作品中调性变化主要是为音乐带来新的色彩和动力。是音乐发展的重要手法之一。但在20世纪的现代作品中调性的约束逐渐被打破,多调性同时存在形成多调性复合也是作曲家常用的手法。在这部作品中作曲家也采用了此手法。在谱例4中可以看到在古筝声部形成四个十六分音符的律动,根据宫音不能省略的原则可以认为此四音组为G宫调式,在钢琴的上声部的四音组根据相同原则可以判断为A宫调式,而钢琴的下声部可判断为D宫调式,这样形成三个不同调性同时存在,形成多调性复合。再如在作品第二部分的散板部分中在古筝部分散板主题刚刚出现时,在低音声部出现的主题片段为#F宫调式(可将A音看作为等音#G音),而在它的上声部的主题旋律则为A宫调式形成多调性复合(可参看谱例2里的例b的古筝声部),但这个谱例与谱例4不同,谱例4为三个调性同时发响而在谱例2里的例b中两个不同调性的旋律交错进行,使得不同调性的音响色彩交织出现。

6.作品纵向音高关系

作品的纵向音高主要为纯四度和大二度叠加形式构成,音级集合为4-23(12)音程函量为[021030],通过谱例2里的例a可以看到这一集合为主题集合的子集合,因此,可以说明该作品的横向、纵向关系为高度统一的。在具体使用时作曲家也是进行了精心的设计,通过观察作品的第一、三部分主要应用的是该集合的原型或简化的形式即只保留纯四度或小七度(如谱例2里的例a)。而在作品的第二部分中纵向音高更多的是使用这一集合的叠置形式(如谱例2里的例b中的钢琴声部),这样使得作品中段的纵向音响与两端部分的纵向音响形成对比,突出了中段的和声色彩性和音响紧张性。

结语

作品并没有采用某一个具体的民歌作为主题使用。但整首作品在旋律、和声等方面却充满了民族风格,在与20世纪现代创作技法相结合方面也是一部成功的范例。因此,对该作品认真、深入的分析和研究具有十分重要的教学意义。

——与音级听觉心理相关的音级内在结构机理分析