全国大学生课外学术科技作品竞赛选题剖析

王世范 王林桂 林琛

摘要:通过对历届挑战杯获奖者作品题目的剖析,探讨了挑战杯参赛作品选题的基本原则,并从热点问题、社会需要、亲身实践、空白地带、观点质疑、历史难题、学术争论、反面思考、反复推敲和失败案例10个方面,以及类比思考、对立思考、转换思考和移植思考4个角度,分别阐述了选题途径和选题策略。最后对选题禁忌做了简要说明。

关键词:挑战杯;科技作品;选题;剖析

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2016)30-0007-04

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛是由共青团中央、中国科协、教育部、全国学联和承办高校所在地人民政府联合主办,国内著名高校和新闻媒体联合发起的一项具有导向性、示范性和群众性的全国竞赛活动,被誉为中国大学生学术科技的“奥林匹克”盛会[1],受到了社会普遍关注,并得到了党和国家领导人以及许多著名科学家的高度重视和关怀[2]。举办“挑战杯”的宗旨是崇尚科学,追求真知,勤奋学习,锐意创新,迎接挑战;其目的,是引导和激励大学生在实事求是的基础上,迎接挑战,敢于创新,提高素质,在此基础上促进高校学生课外学术科技活动的蓬勃发展,发现和培养一批在学术科技上有作为、有潜力的优秀人才[3,4]。

大学生对于参加“挑战杯”的积极性和热情都很高,很多学生花费了大量的时间和精力,但中途就被淘汰,其主要原因之一是因为选题不好,没有找准正确的方向。选题是进行科学研究的第一步,也是最关键的一步,选题好事半功倍,选题差劳而无功。因此,对于刚刚步入科研领域的大学生来说,更应认真、慎重地对待选题。

本文作者有着多年指导大学生挑战杯的实践经历。通过对历届挑战杯获奖者的作品题目进行剖析,并结合自己亲身体会,从选题原则、选题途径、选题策略和选题禁忌四个方面来探讨“挑战杯”作品的选题问题。

一、选题原则

从挑战杯竞赛的宗旨、目的以及历届挑战杯获奖作品的选题中可以看出,挑战杯参赛作品的选题需要遵循“先进性、创新性、价值性和可行性”四项原则[5]。

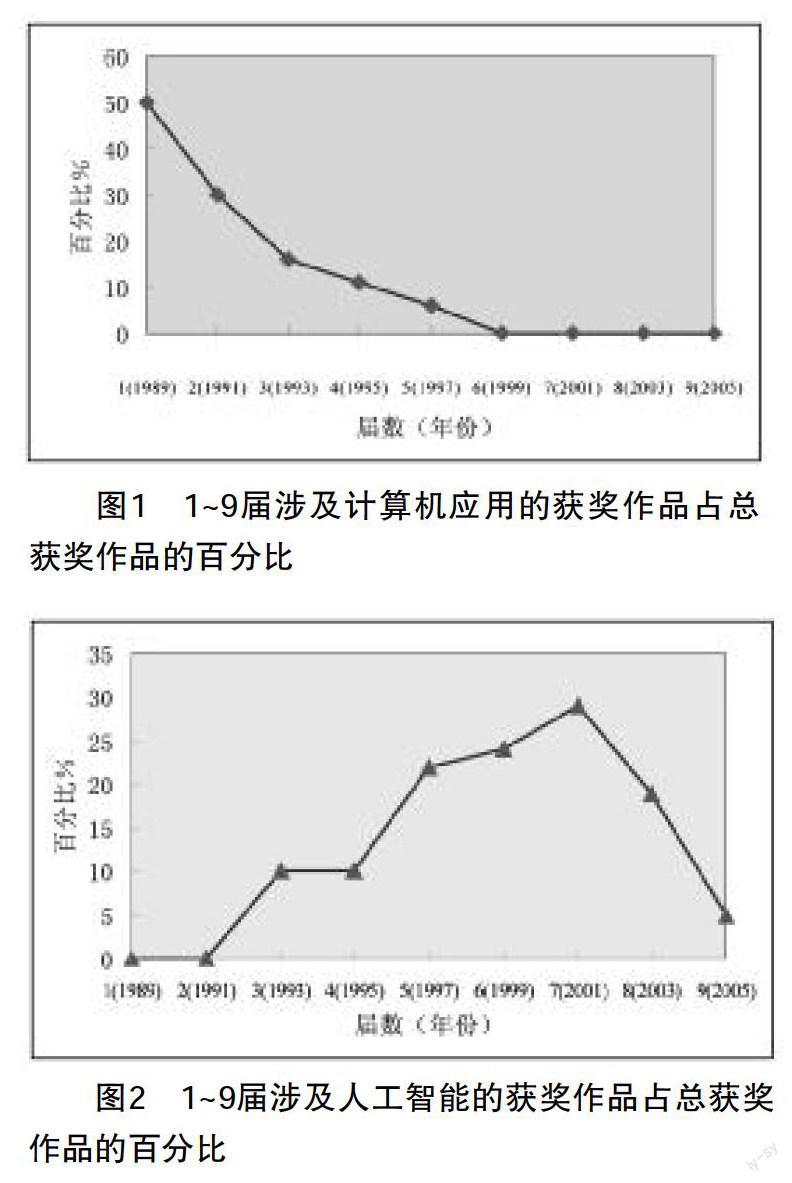

(一)先进性

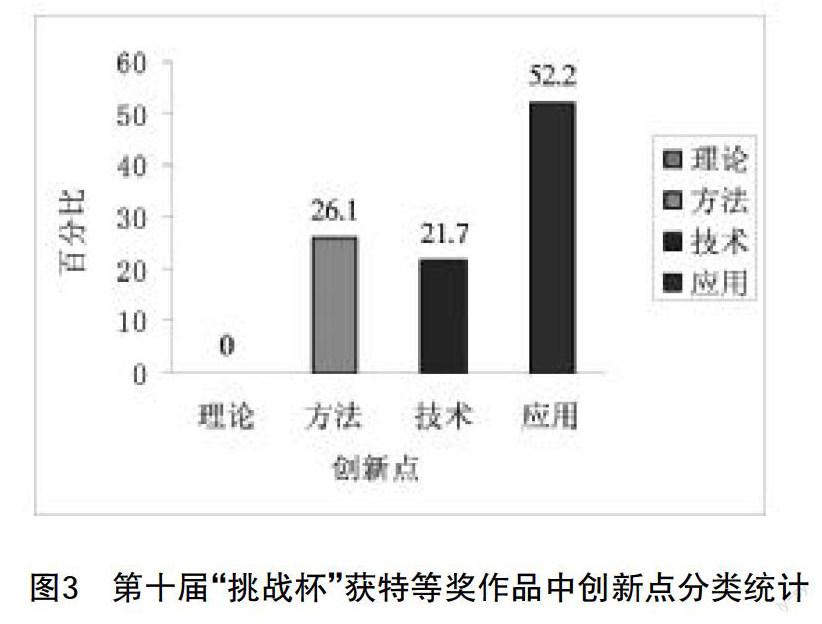

先进性就是指你的作品能够反映当今科技的发展水平,在某一科学领域中处于领先的地位。当某一作品的选题处于学科前沿或是研究别人未曾研究的领域,或是虽然有人研究,但还没有成果出现的领域,那么该作品就具有先进性,在竞赛中就有可能获胜。比如第一届挑战杯北京大学的作品“在地理信息系统中土地评价模型的建模研究”,该作品是把计算机应用到地理信息系统中,这个选题在当时就具有先进性。我们知道,在上一个世纪中,信息技术对人类社会的政治、经济和文化都产生了深远的影响。而信息技术最主要的载体就是电子计算机和网络技术,20世纪40年代电子计算机才开始问世,80年代电子计算机在国内刚刚起步,更谈不上在其他领域得到应用。可以说,在当时,把电子计算机应用到任何一个领域都会开创一片新的天地,都具有先进性。如果对历届挑战杯的作品题目进行分析,很明显可以看到,第一届挑战杯一等奖获得的作品中,有一半作品的选题涉及到电子计算机,以后逐年下降。图1给出第1至第9届获奖作品中,选题涉及计算机应用的作品所获奖励占总奖励的百分比(第1到第7届最高奖为一等奖,只统计一等奖,第8到第9届只统计特等奖)。如果现在再来利用计算机来从事某一领域内的研究,就很难具有先进性可言,更不会出现20世纪80年代那样热门。一般在新兴学科和热门领域内选题,往往能够反映当时的学科发展水平,具有好的先进性。生物技术、纳米技术、人工智能等学科领域也普遍存在着这种现象。图2给出第1至第9届获奖作品中,选题涉及到人工智能的作品所获奖励占总奖励的百分比(第1到第7届只统计一等奖,第8到第9届只统计特等奖)。

(二)创新性

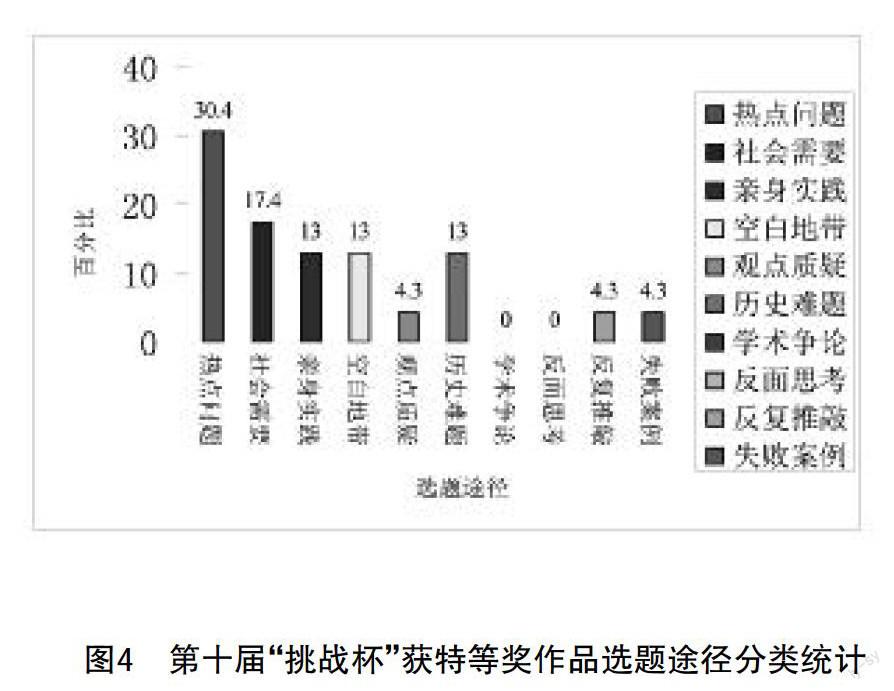

在战杯中获奖的作品都有共同的特征,那就是选题突出“新”,创新性非常显著。创新是科学研究的“灵魂”,创新又分为多个层面:它包括理论上创新、方法上创新、技术上创新和应用上创新等等。

1.理论上创新:理论上创新是指提出新的理论见解。学生自己提出对某个问题的看法和主张,并通过查阅大量的文献资料,对资料进行分析、归纳和综合后逐步上升为自己的新的理论见解。一般只有充分掌握研究领域的现有水平,研究进展和存在的问题,才有可能发现问题和提出新的理论见解。有了新的理论见解,不论是否采用他人的技术或方法来验证,多具有很强的创新性。如果思想、方法、手段和技术路线均为自己所开创,那么你的选题就属于原创课题。这种课题容易得出新的结论,虽然有一定程度的研究风险和遭受非议,也是值得探索的。

2.方法上创新:使用新的研究方法来阐述一些已有的问题,也常常有可能得出不同的科学结论,这种选题也具有很好的创新性。这里说的“新的研究方法”,不仅包含自创的新方法,也包括将别人创出的研究方法运用到新的领域。对于绝大多数本科生来说,由于理论积累和思维深度、广度还是相当有限,一般难以提出新的理论见解,因此,主要的创新形式是在技术、方法和应用上的创新。

3.技术上创新:利用新的研究技术,比如新设备、新试剂、新手段来研究已有的问题。这种选题具有很好的新意,往往能够更好地证实或否定别人的思路或假说。

4.应用上创新:是指把他人思想、技术或方法,应用到一个新的研究领域(或研究对象)上去,特别是在交叉学科领域,也有可能得出新的科学结论,有时还有可能获得意外的收获。应用上创新的关键是要寻找到新的材料、新的研究对象或新的研究领域。特别是在社会科学领域,由于新的社会现象、新的社会问题,前人不可能进行研究,所以选定这方面的课题,只要做一些探索性的研究就有可能获得较高的研究价值,无须费力气去突破前人的研究框架。

图3是对第十届“挑战杯”的23件特等奖作品,从创新点进行分类统计。图3统计结果显示,获特等奖作品中,应用上创新排第一位,约占52.2%,其次是方法上创新和技术上创新,各占26.1%和21.7%,而理论创新最少。理论创新需要充分掌握研究领域的现有水平,研究进展和存在的问题,才有可能发现问题和提出新的理论见解。由于大学生受到知识广度和深度的限制,加上缺乏实践锻炼,所以很难提出自己的新的理论见解。

综上所述,无论是思想上、方法上、技术上或研究对象上的创新,多具有一定的研究价值。那种使用已有的思路和理论,在技术上和研究对象上又没有新意,只是重复、验证或丰富他人的结论,就缺乏创新性。从历届大学生“挑战杯”获奖作品的题目中不难看出,好的作品不但突出选题上的“新”,而且在一件作品中往往包括多个创新点。

(三)价值性

科学研究的目的在于认知世界和改造世界,研究所取得的成果一定要对人类社会有价值。从某种意义上来说,价值性在于通过研究能够促进人类发展和社会进步,能够增强人类认识事物的发展规律,能够为人类的生产或生活服务。总之,价值性在于无论何种选题,都应该具有理论意义或应用价值,能够对社会的进步有贡献,能产生效益的(包括经济效益和社会效益)。

(四)可行性

可行性是指所选的题目要具体,在你现有的条件下要能够实现。它包括你的假设是否合理,你的设计路线是否可行,你的实验条件是否跟上,你的经费是否充足,你的人员知识层次是达到,你的外部环境是否允许,你的研究对象是否支持,你的研究资料是否能够获得,你的调查是否会受到阻挠等等。

除了上述所说的四项原则外,大学生在选题时还要注意结合自己所学专业,符合自己的兴趣爱好,扬长避短。有些学生一开始非常热衷于挑战杯课外研究,但由于对从事的研究课题不感兴趣,经过一段时间以后,开始厌烦枯燥无味的实验,以致失去研究兴趣,半途而废。这也属于一开始选题就出现了问题。

二、选题途径[6]

我们知道选题需要遵循的原则后,关键问题就是如何选题,好的题目从哪里来。一般可从以下10个途径来考虑。

(一)热点问题

在具体捕捉科研课题时,一般需要关注社会热点问题。国家科技管理部门每年都会发布有关该领域或部门的研究《指南》,表明了国家各级政府对社会经济发展问题关注的热点,选题时可以依据有关领域或部门的研究《指南》,提出关注社会热点问题的科研课题。

(二)社会需要

当今社会经济和技术的迅速以及人们生活水平的不断提高,一些新兴的需求也随之产生,例如,人们对手机彩电等显示屏分辨率要求的提高,有机发光显示器(OLED:Organic Light Emitting Display)便得到快速的发展,因而将具有良好的市场前景。这种为了推动市场和提高人们的生活水平,需要研究和解决现实生活中不断出现的新问题。因此,从社会需要中选题,往往具有潜在的市场前景,也是选题的一个重要途径。

(三)亲身实践

人类在生产和生活中会不断地遇到新的挑战和新的问题,捕捉生产和实践中的一些关键问题,是科研选题的一个重要的源泉。例如关注生态村建设问题;农村留守儿童问题;空巢老人精神需求问题;生态环境产业化问题等等。

(四)空白地带

科学在不断发展,学科之间在不断地交叉与渗透。在交叉处的空白区寻找尚未被开垦的“处女地”,也能形成十分有价值的课题。它山之石可以攻玉。将某一学科、领域内的先进经验、方法应用到其他学科、领域中,有可能会产生新的效果和作用。

(五)观点质疑

任何一种理论或结论,在一定条件下都会有缺陷和不足。因此,要敢于用怀疑的眼光去看待现有的理论和观点。当人们从来没有质疑牛顿经典力学的局限性时候,爱因斯坦却对其进行了质疑,并由此萌发出建立新的时空观的设想。许多前人的理论和观点,随着时间和科学的发展,都会显示出缺陷和局限性。只有质疑现有的理论和观点,才能提出更新的理论和观点。

(六)历史难题

善于发现书本中的历史难题,也是选题的一条途径。我国数学家侯振挺教授,从“马尔科夫过程”的研究中,发现了“Q过程的唯一性”问题,从而解决了概率界多年悬而未决的历史难题,并创建了“侯氏定理”。数学如此,其他学科也一样。

(七)学术争论

对于自然现象或规律的认识,历史上往往存在着不同观点,不同学术流派之间的争论。例如,光的粒子说与波动说之争和物种不变论与进化论之争,都是历上最著名的学术争论。关注当前学术争论的焦点,也是发现问题的一条重要途径。

(八)反面思考

在思考问题时变换一个不同的角度,从相反方向思考。一般来说,人们往往习惯于“正向思维”,但是,如果利用“反向思维”的方法,也有可能会取得意想不到的效果。

(九)反复推敲

在阅读书本以及期刊文献时,经常会遇到“在一定的条件下”、“在某种程度上”、“在给定范围内”等一些限定词。仔细研究和反复推敲这些限制词,是发现问题的一条有效途径。鲁迅说过:“不要看了就写,观察了又观察,研究了又研究,精益求精,哪怕是最平凡的事物,也能创造出它的生命力来。”这对科研选题也是很有启发的。

(十)失败案例

失败是成功之母。从失败案例中寻找到失败或失误的原因,就有可能在失败的废墟上,重新筑起科学大厦,形成新的研究课题。

图4从是选题途径的角度,对第十届“挑战杯”的23件特等奖作品的选题进行分析和统计。结果显示,获特等奖作品中,源于热点问题的选题约占30.4%,其次是源于社会需要的选题占17.4%。如果仅对社会科学类进行统计,9件获特等奖的作品中,有4件作品的选题涉及到社会热点问题,占44.4%。因此,有关社会调查和社会科学方面的选题,需要瞄准社会的热点问题,通过对数据的获取、加工、归纳和分析,提出自己的观点和对策。

以上简单地列举了科研选题的常见途径。对于千奇百怪的自然界和复杂多端的人类社会,有着各种疑难杂问。只要我们善于思考、勇于创新,在导师的指导下,就会找到合适的科研课题,写出高水平的学术论文。

三、选题策略

(一)类比策略

通过研究两个对象之间的相似性,采用类比思维方法来发现问题,确定研究课题。

(二)对立策略

从已有事物、经验或课题等完全对立的角度来思考,采用对立思考方法来发现问题,确定研究课题。

(三)转换策略

通过对事物之间的转换来获取研究课题的一种思维方法。转换策略一般是通过巧妙地绕过问题障碍,把复杂问题变成简单问题,把未知问题变成已知问题的一种思考策略。例如我国古代的“曹冲称象”,就是运用了转换思考策略,利用浮力等于物体重量这一原理,解决了当时无法直接称大象的难题。

(四)移植策略

移植策略就是将某个领域的原理、技术或方法,移植到其他领域,进而产生新课题的一种思维策略。

四、选题禁忌

(一)选题过大

学生对于所选课题应是力所能及和深有体会的,切莫好高骛远、贪大求全。学生在科研选题时必须要针对某一具体问题或难题,而且要对所选课题有足够的认识,并且在自己所学的知识和能力范围内。

(二)缺乏条件

选题时还要充分考虑到科研条件,包括硬件和软件。例如研究资料、科研设备是否能够满足,研究场地是否具备,研究时间是否能够保障等等,这些都是大学生选题时应当考虑的问题。大学生在选择科学研究的课题的时候,既要注意实际的需求,还要考虑到实际需要的问题并不是谁都能够研究的,这就要看我们是否具备足够的条件。

(三)含糊不清

科研课题一定要精练、具体、明确,不能笼统、模糊、空洞。针对性不强的课题往往缺乏科学性,而且目标不清楚,难以下手。例如“优化教师教学行为,培养学生创新意识的研究”,这个课题从形式上看,好像没有什么不妥,但实际上却含糊不清。到底是研究如何优化教师行为,还是研究如何培养学生的创新精神?如果两者都研究,研究的切入口、研究的重心又在何处?这样表述,带有结论性口气,更像一句工作口号,缺乏研究的味道。

因此,大学生“挑战杯”选题不宜选太大、复杂的课题,更不应该选择带有结论性、口号性的空洞课题。

参考文献:

[1]张灵,胡桂英.从“挑战杯”看大学生课外学术科技活动与高师创新教育[J].现代教育,2007,(11):168-169.

[2]平扬,冀宁,李新玲.109名院士为“挑战杯”题词:鼓励青年增强创新意识和能力[N].中国青年报,2007-11-01.

[3]柳晓森,陈杰.第十届“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛决赛开幕——王兆国致信祝贺[N].人民日报,2007-11-16.

[4]第十届“挑战杯”竞赛官方网站[DB/OL].http://www.tiaozhanbei.net.

[5]宋伟.科研选题论证中的四原则[J].研究与发展管理,1991,3(04):70-71.

[6]汪秀武,邓兴南,曾裕斐,陈米宋.谈谈科研选题的几点认识[J].南方冶金学院学报,1990,11(02):157-160+162.