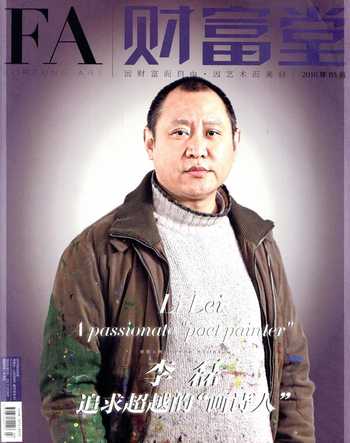

追求超越的“画诗人”李磊

顾闻

与李磊约好采访的那天,恰逢上海进入整个冬季最寒冷的时期,午后零星的阳光转瞬即逝。而他硕大的仓库一般的工作室内却与室外的温度所差无几,我们到达时,他正穿着羽绒服在这样的环境下忙碌地创作着。在看到我们之后,他旋即停下了手中的事,热情地带着我们四处参观,介绍自己最近正在创作的油画、雕塑和装置作品,对艺术创作的激情不言而喻。

初见李磊,多数人很难立刻将他与一般人们脑海中的“艺术家模式”联系起来。他身材适中,板寸的头发,穿着沾染着各色油漆的随意外套,大大的眼睛透出安宁目光,言语中不时带出诙谐与幽默来。某类艺术家们常常自带的冷漠与酷劲,他完全舍弃不取。

而这样朴实的外表之下,整个人却暗流涌动,激情四射,一如他的绘画层次丰富,色彩瑰丽,仿佛隐藏巨大的能量,时刻等待着爆发;而他的思想更是触及社会的各个方面,并将对时间的流逝与生命的思考融入自己的作品中……

向死而生:生命的两面性

2016年元旦,李磊在自己的微信平台上传了9张骷髅造型的照片,并配文道:“新的一年,换个角度祝福大家。”这个另类的举动也许吓坏了很多朋友圈内的人,毕竟在中国的传统文化中,骷髅代表了死亡、黑暗、晦气,在新年第一天就将这个形象以祝福的方式公然呈现出来,总免不了让人倒吸一口冷气,然后耸耸肩将其归类为“艺术家做派”什么的。但其实了解李磊的人都知道,这并非哗众取宠或刻意营造话题,而是在他的内心深处,对“骷髅”代表的死亡有着一番别样的见解。

从去年起,李磊就在微信平台开展了《寻找骷髅》的艺术项目,这是他首次将互联网与艺术联系在一起。“互联网是当下最快捷的传播方式,它能让更多的人知道,并邀请大家一起参与进来。”李磊坦言这是一次试水,尽管这种方式会压缩许多艺术趣味中的细枝末节,但它的传播优势依旧吸引着他前来尝试利用这个工具。

在李磊看来,艺术创作并不是艺术家自娱自乐的一件事,如果始终将自己内心的真实感受“深藏闺中”,那么这样的作品是没有任何意义的。“艺术创作包含着发现和传播。艺术家在最初时总是在寻找,希望能找到内心深处最柔软,最感动的部分,从而赋予作品这样的情感。”李磊直言作品要先感动自己,才能有打动别人的资本。“而在寻找到了这种感动之后,艺术就要开始完成自己的另一半使命,即是传播,要乐于分享给更多人看,并接受他人的评论。这是一个完整的过程,缺一不可。”

《寻找骷髅》就是在这样的思想基础上诞生的。使用微信这种区别于传统艺术呈现方式在当今的信息化社会很容易被人们所接受,原本并没有什么值得惊讶的,但这位成熟艺术家却偏偏挑选了在传统中一直为人们所忌讳的话题“生死”,并公然邀请艺术圈内外的大众到网络上探讨,提供探讨者的照片并列于木质骷髅图片,写出自己对死亡的感受与联想——还真是一个颇有深意的传播行为。“我在寻找志愿者的时候,就发现很多人会对此持有不同的态度。有些人是回避的,甚至很排斥,觉得不吉利;但也有些人就很豁达,觉得无所谓,比如陆蓉之老师,就将自己的青春感,不老的内心用‘骷髅的方式简洁地表达了出来。”

德国哲学家马丁·海德格尔认为,死即“向死亡的存在”或是“向死而生”。他称生理上的死亡为“亡故”,而在哲学上,死则作为“存在向其死亡前进”的方式的名称。因此人只要还没有亡故,就以向死存在的方式活着,即一直以“有死”或“能死”的方式活着。

这是人们永远都无法忽略的客观事实,避而不谈并不能减轻它原本的恐怖感,相反如果你能直面它,并试图了解它,也许会以更好的平常心来看待这个现象——这就是李磊想要通过作品传递给世人的信息。“人们不愿意谈论这个问题往往是认为‘死亡等同于消失,害怕自己再也没有了存在于世的证据。”李磊表示他理解这样的想法。“但我可以负责任地告诉大家,在我们所看到的死亡出现的时候,并不代表生命也随之结束了,而恰恰是生命的本体完成了一场转换。只不过这在现实的维度中是看不到的,但你不能因此就认为它是不存在的。”

自90年代起,李磊就和夫人一起皈依了佛教,并阅读了大量相关的佛教书籍,也许正是因为有了信仰和寄托,让他对人生的感悟有着超乎常人的敏感。“我们大部分人都比较推崇‘活在当下的观点,但这在当今社会是很容易实现的。在物质条件被极大满足后,人就要开始寻找‘自我实现,而当连这个目标都达到了之后,就要追求‘自我超越了。”李磊解释道,“所谓‘超越,即人开始不满足于目前的生命形态,想要脱离束缚,在更高的境界中寻找。”

想要达到这个目的,除了通过不断发展的科技手段的帮助之余,另一个途径就是“打坐”。他告诉我们自己近期正在阅读《楞严经》,我们便顺势追问他目前“打坐”的境界,他笑称自己仍停留在“寻找”的阶段,“但做人的乐趣也恰恰在此,如果万般都了悟于心,那就是另一个境界的事了。”这种平和的心态亦令他塑造的骷髅形态各异,观者能轻易从中看到生命百态。“我希望今后能将‘骷髅变成一个视觉元素,代表一种倾向于死亡的生命提示。我会将它们进行各种组合,呈现在我不同的作品中。”

李磊将《寻找骷髅》这一项目比喻成是一面镜子,提醒着人们生命的两面性。“我并不在乎最终的传播效应,关键是在这个过程中每个人都是参与者,艺术成为了艺术家和大众共同完成的一件事。通过‘骷髅,能让人们发现自己内心最敏感的地方,折射出最真实的情感。”

激烈到平缓:自然而然的抽象之路

熟知李磊的人,基本上应该都是从他的抽象画开始的。最近一次发生的展览,是2015年10月他在香港艺术中心举办的个展《上善若水》。

整个展览分为《春》《夏》《秋》《冬》以及《迷失在威尼斯》,画作以四季为题,描绘大自然的演进与喜怒哀乐,而《迷失在威尼斯》则展示了艺术家受邀参加威尼斯双年展圣马力诺双年展的所思所感。展览在香港一经展出,就获得了各界的好评,而展览的名字更是暗藏着李磊抽象作品中的诗性蕴意和哲学思想。

在中国传统的儒家道家文化中,“水”的品性最为人所推崇。老子曰:“上善若水,水善利万物而不争,此乃谦下之德也。”策展人毛岱康女士在李磊的抽象作品中看到了水的流动性与可塑性,而对于艺术家本人来说,“水”的本质亘古不变,其中所蕴含的生命态度和人生智慧也是李磊一直以来所追寻的创作思想。

“水与我们的生命息息相关,它在不同情况下会呈现不同的形态。它看似柔弱,实则却能攻击最坚强的力量,昭示着生命的韧性。因此是我在创作时最常用的意向表达。”于是李磊在以往的作品中挑选出与水有关的画作,再根据这个主题进行了新的创作,最终在展览中呈现出60件作品。

对于在香港的作品展出,李磊表示最重要的还是自身背负着传递中国文化的使命感,“香港的外表虽则现代时尚,但骨子里却很传统。将中国的传统文化通过当代的艺术形式呈现出来,不失为一种好的方法。”李磊说道,“《上善若水》展出的作品蕴涵相对完整的思考和探索,会更容易让香港观众所接受,从而产生共鸣。”

尽管如今的李磊已被冠上“抽象画家”的标签,但其实他早期的作品基本上都以具象为主。“最初的时候我的创作题材都沿用了中国神话的概念,通过对中国远古文化的追溯,来表达内心的理想和情感。”

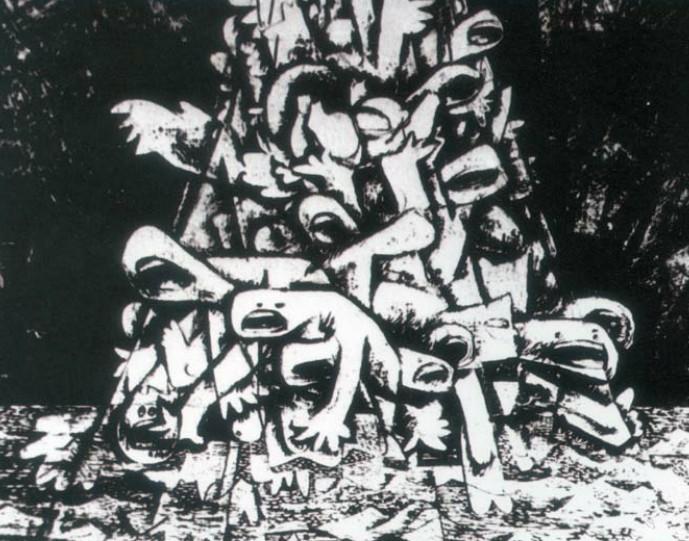

80年代末期的作品《地狱变》与《太阳鸟》就是最好的证明,前者狞厉郁愤,后者则采用了以鸟身人像的超现实主义手法来表现心理内容。这种不伦不类的生物表达出一种具有英雄情结,却又想以假面形式现世人间的矛盾想象。从中可以看出李磊年轻时期的激情与欲望,那腾空而起的姿态暗喻着艺术家跳动的自由灵魂,正在不断地寻求一个出口释放,却又无奈忍受压制的紧张感。作品采取木版刻画的黑白色调,对比强烈,呈现出与命运的搏击与抗争。

在《太阳鸟》之后,李磊开始了《月亮蛇》系列的主题表达,这时他的心境已经日趋平缓,少了最初的激烈,添上了几分安宁。作品中那些弯曲身子、人面蛇身的精灵,在月夜下、在花丛中如仙子般翩翩起舞,让人轻而易举地就能感受到艺术家内心的欢欣和放逸的心境。

而他也并未因此停下脚步,他的探索不断得到突破,无论是对艺术,抑或对人生。随着对宗教文化产生兴趣,李磊开始关注生与死的问题,并希冀通过作品来寻找萦绕在脑海中挥之不去的问题答案——关于人生的质疑,生命的轮回以及哲学意义上的“死亡”命题。于是,他创作了《葬花》系列。整体形象以花瓣为主,却又像黛玉葬花般,在土上覆盖花瓣,象征生命的轮回。从形态上看就是有序排列的花朵,像花冢一样,借此表达真正的生命不只是留在地上的躯壳,不会随着躯壳落地而被埋葬,相反会充满整个宇宙。

《葬花》系列在李磊的整个创作生涯中是一个转折点,就是自那之后,他的作品开始逐渐转向抽象风格。在原本的基础上,将画面进一步抽象化,变成点线面的组合,最终完成了从“葬花”到“禅花”的意象转化。“《禅花》作品画面纯粹而洗练,经过过滤的物象得以抽象而出,‘似花非花,表现出老庄哲学中‘万物并作,吾以观其复的生生之美,达到了一种‘表里俱澄澈,悠然心会,妙处难与君说的境界。”著名艺术评论家龚云表这样评价道。

从那以后,李磊自然而然地踏上了抽象绘画的创作道路。这种转变不仅代表着他在艺术专业上的日趋成熟,更重要的是艺术家完成了一场自我的升华,从此能更加清晰的认定并坚持自己所要追寻的一切。

“诗性抽象”:寻觅最独特的东方抽象语言

起源于西方的抽象艺术,最初只是对具象的概括和提炼,使得画面消解了具体的轮廓和细节,变得高度象征性。但在发展的过程中却逐渐走向极端,彻底摆脱了具体的形象和物象,画面必须没有任何人们视觉所熟悉的物体,而纯粹由色彩、符号、点线面、肌理构建而成。

俄罗斯艺术家康定斯基被认为是抽象艺术的先驱,作品以抒情抽象为主,即强调内在自由个性,维护表现强烈的能够使形状土崩瓦解的情感的权利。他在1910年前后画下了第一幅断然抽象的水彩画,是一幅无具象愿望的、充满活力的重叠色点。在此之后,西方涌现了一大批抽象画家:米罗、罗斯科、德·库宁、波洛克等,也更加丰富了抽象艺术的形式,产生了热抽象、冷抽象和中间抽象这三大类别。但无论派别如何,其共同的特质都在于尝试打破绘画必须模仿自然的传统观念。

从20世纪80年代以来,中国抽象绘画的发展一直都有着一个西方抽象艺术的参照系,这对初入抽象界的艺术家来说无疑有着很好的启发作用,但却同时也给他们带来了局限性。由于社会、政治、经济、文化语境的不同,中国的抽象艺术必须寻求突破,才能拥有自身的艺术史价值和独特的文化现实意义。

于是,每一位中国的抽象艺术家都经历过一段时间的摸索。李磊坦言,最初的那几年,自己始终处在一种“高处不胜寒”的位置,理解他抽象画的人很少。“从1999年开始,我开始画纯粹的抽象画,没有特别的意象。但这却产生了一个很大的问题:观众无法读懂,信息变成了单方面的输出。”

于是他便开始寻找与观者对话的渠道,这时,“诗性抽象”自然而然地产生了。

2004年,李磊创作了《满江红》《夏山风影》《竹影青瞳》等一系列抽象作品,每幅作品都拥有一个诗意的标题,彰显画面的气质,帮助观众能更好地浸入其中,了解艺术家的创作意境。

对于抽象画而言,因为没有现实事物的具体指向,所以画面的整体气质和意境就显得非常重要。“抽象绘画是一种视觉哲学,它就相当于是艺术家创造出的一个公式,读者在阅读时以此为基础将自己的所思所想代入其中,最后得到的结果也会各不相同。”也因此,抽象画的可读性非常强,但前提是要先找到正确的认知方式——不能总是用传统的方法去寻找画面中的事物,而是应该感受其中的意境。

抽象大师康定斯基曾经说过:“客观物象并非绘画所必需。”它放弃了对外在物象的依赖,真正倚靠于内心。而这对源于东方的抽象艺术家提出了更高的要求,因此李磊在每次创作之前,都会非常注重表现画面的整体气质。比如在画《人文江南》之前,他会先总结江南的几大特性:“绿”的倾向、水气氤氲、模糊不确定性。随后再在这样的基础上进行创作,作品自然会有“无声胜有声”的神韵。

2014年,李磊的大型主题展《海上花》在上海当代艺术馆隆重开幕。展览现场,24个可由观众推动旋转的透明抽象艺术体同时陈列,立体化地呈现出“海上花”璀璨与迷茫相交织的气质;彩色的布条从展厅空中垂下,每一个步入展馆的观众都能沉浸在色彩营造的艺术氛围中。在纵横交错的色条中,如诗般的语境跃然画布上,折射出城市人生的激昂、喧嚣、纠结、糜烂和沉思。

更引人注意的是,在部分画作的边上,配着李磊创作的诗词。“秋风起 花瓣也愁了/不知风 东南西北地吹/花瓣 飘向哪里 落在哪里/花萼松动了 干枯已抓不住花瓣的手/花瓣看见漫天的黄叶 都在飘/花瓣也在飘”。

对于李磊来说,诗词是他的另一大爱好,“如果你研究得够深入,就会发现,诗与画是一体两面,它们同样与生活中的冲突有关,在美丽的色彩背后是未能解决的矛盾。”因此,他将二者结合在一起,通过这样的形式,营造一种诗意的氛围,更好地揭示展览的主题。

李磊说:“这些花朵都是有精神内容的图像。我希望能够通过丰富的色彩和有力的运动,塑造出一个转折点。例如说,花朵盛开到极致之时,也是它凋零之始。而在我眼里,盛开的状态既是终结,也是另一个开始。”因此,这个系列的作品也可以被称为“纽约花”或“伦敦花”,哪里都不重要,因为它概括的是城市里生命的状态,关键是能够对我们在社会上所见到的矛盾冲突有所反映。

拒绝标签:关注社会 多元创作

翻看李磊的绘画图册,能够发现他的早期作品基本以黑白色调为主,而随着经验的增长,他在色彩的使用上变得越来越大胆。谈到这其中的转变,李磊表示这与研究方法的改变有关。“每次的创作,我都会把它当成是一个课题,那就不仅仅与绘画有关,而更包含了思想哲学。”不过他表示只是最近的作品以色彩为主,“黑白”依旧会成为他今后创作的重点。

对此他有一番有趣的解释:“抽象是绘画里的哲学,黑白是抽象里的哲学,所以‘黑白就等于是哲学中的哲学,就好比中国的书法,在这其中有很深的蕴意等待着我们去发掘。”

在传统的认知上,“黑”代表的似乎是没有,或是死亡。但其实恰恰相反,它象征着无限和未知的可能性,能够激发出无穷的灵感。很多时候,人们总是会被短暂的黑暗蒙蔽了双眼,从而放弃追寻“光明”,殊不知它就隐藏在黑暗之中,等待着我们不断修炼自己的意志来发现。今年4月,李磊将在新加坡举办个人展览,主题就是以“黑白”为主,延续他对这个大课题的不懈探索。

采访的那天,李磊工作室的地板上正巧摆放着五张空白画布,他告诉我们,每当灵感迸发的时候就会同时创作多幅作品,这样画出的作品会更有连贯性。最近他正在创作《庞贝的烟火》系列,在用色方面依旧大胆妄为,甚至有种“野蛮”的霸气,但奇妙的是,作品的整体效果却呈现出一种“和谐”的状态,令人顿感畅快淋漓。

另一方面,他还同时在创作一些装置作品。《看得见的声音》就是为今年的杭州纤维艺术三年展所特别准备的,目的是为了倡导大众关爱聋哑儿童。在钢铁化的结构上悬挂着彩色布条,一经触碰就会不断飘动,那绚丽的颜色仿佛在与人对话,通过视觉就能感受到这种灵动的韵律。据悉,所有的布料都是经由李磊亲自挑选购买而来。“因为颜色的配比都是有讲究的。要平衡色彩与色彩,色彩与造型之间的关系,就像画一幅抽象画一样。”他这样说道。

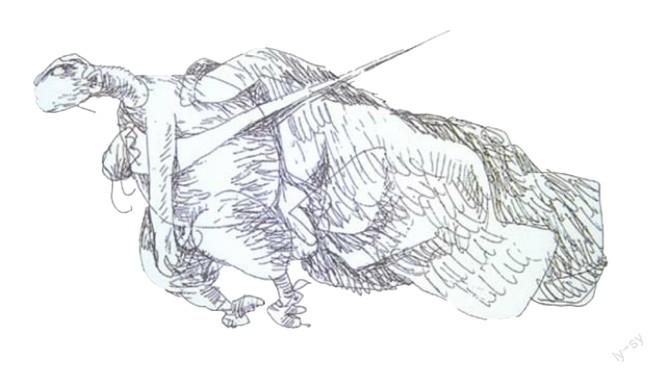

而在工作室外,还摆放着他某件未完成的雕塑作品。与其他艺术家的创作方式不同,李磊将线条、绘画的概念融入其中,并笑称自己是在“画雕塑”:“我的这件作品会有线条感,有框架,各种造型的关系都串联在一起,有很强的视觉结构。加入线条之后能让各个元素互相支撑,牵扯,在视觉上就不再是简单的块面,而会呈现一种灵动感。”目前我们能看到的元素有恐龙、轮胎、易拉罐、残缺的人体模特等。他告诉我们,这件作品反映的是现在的消费社会,被无穷的欲望和需求而弄得乌烟瘴气,被线捆绑的天使,破碎的与垃圾在一起,恐龙在其中显得十分渺小,张皇失措却又无处可逃,见证着消费主义社会的破灭。“我希望能以此引起社会的反思,从而提醒人们该如何正确地面对自己的生活。”

李磊将自己对于生命的直观体验表现在作品中,也曾有人因此质疑他的艺术不够成熟、没有定型。但他却表示自己宁愿不要这样的成熟。“对于一个艺术家来说没有定型、保持创作的活力是非常可贵的,我不想被某种符号限定住。”李磊坚定地说。

对于艺术,李磊始终保持着无可抑制的热情,他曾说:“即使我活到一百岁,也还是个文艺青年,因为总觉得自己只有24岁,总觉得自己心里有一团火可以做些出格的事情!”所以外界很难简单地去定义他,因他的人生、经历和思想都是丰富且立体,也因此注定了他艺术具有与众不同的吸引力。