基因演化与词典编纂的生态考量

摘 要:基于“生物基因说”观点,把语言当作物种予以考察,认为词典编纂应注重生态考量,即在追溯语言基因之源的同时,给每一个词建立“生命档案”(evolution file),以记录其生命历程,告知其从何而来,又去向哪里。同时认为,由于方言与正统语言间存在着千丝万缕的联系,且相互影响,相互转化,因此,对于方言的考察是找到词的正宗基因的必由之路。

关键词:基因演化 词典编纂 生态学 正统语言 方言

一、引言

“生态”一词源于生态学词汇。《现代汉语词典(第5版)》[1]对于“生态”的解释是:“指生物在一定的自然环境下生存和发展的状态,也是指生物的生理特性和生活习性”。将其转嫁到词典学上,就是记录语言词汇在社会、历史环境下的生存和发展状态,描绘一个字或词的内在特征和文化习性。对于词典编纂来说,加入生态理念是一种全新的观念。本来,词典的功能是因编纂的目的而异的。因此,编纂没有“规定主义”[2],百花齐放,推陈出新是使用者的诉求。社会的发展,催生新的需求,这使得词典编纂的“跨学科语言学研究成为时代使然”[3]。

词典编纂一般包括了(1)释义、(2)发音、(3)拼写、(4)词源、(5)词语的用法或惯用法、(6)词性和词类、(7)对等词、(8)同义词和反义词、(9)词的例词或例句、(10)词的修辞特征及其它方面的信息[4]。对于生态词典,除此之外,它更加关注第(4)项的细化,尤其关注每个词的历时演变过程和词与词之间相互影响后产生的“共振”(resonance)现象,以及因这种“共振”而波及其它词在意义上发生的衍生现象。这样的研究,势必要涉及诸如地理类型学、方言文化学、文化人类学、历史语言学、考古学,甚至需要借鉴诸如生物演化学(Ecological Evolution)和生态学等更多领域的观念。语言犹如生物学上的物种(species),在传递中有着惊人的相似过程,它们经历了类似于复制-转化-变异-定型-再转化等过程。正是基于这样的考量,本文借用“语言即物种”[5]这一崭新的概念,着意沿着词的基因演变(gene evolution)的自然纹理阐释和描述生态词典编纂所应发生的现象。

二、词源学VS语言演化生态学

根据The Oxford American Dictionary of Current Engish[6]对词源学(etymology)的解释是“the sources of the formation of a word and the development of its meaning”。而Longman Modern English Dictionary[7]的解释是“the branch of the study of language dealing with the origin,derivation and development of words”。其中有两对关键词:(1)source/origin(源);(2)development/derivation(流)。这就是说,词源学主要是研究词源自哪里,又去向何方。当然,戴炜华[8]的解释更加直观易懂。他认为词源学主要是“研究词的起源、历史、词的形态和词义变化的科学”。例如现代英语中fish一词是来源于古英语fisc,而meat一词在现代英语中是可用作食物的肉或动物的肉,其来源是古英语词mete,用来统称食物。未尽人意之处在于,迄今为止所有关乎词源的词典,无论是英文的还是中文的抑或是其它语种,很少进一步涉及词演化的原因,以及衍生现象的背景与生存环境。例如,1981版《新英汉词典》里出现一个“pneumonoultramicroscoicsilicovolcanoconiosis【医】,n.”的单词,共45个字母。它的解释是“硅酸盐沉着病,肺尘病”,也可以解释为“由于细微火山尘侵入肺部而引起的伤痕或纤维病变,也称矽肺病”,除此之外就再没有更多的解释了。从词的进化(evolution)与混合遗传(blending inheritance)角度看,我们可以进一步擘肌分理,纳流以付源。该词至少包括了5个词源项:(1)“矽肺病,粉尘源于火上灰烬”;(2)Pneumono一词源于拉丁语,与肺相关,还有“超”“非常”的含义,在拉丁语和古英语里还有“微观”“极端小”的意思;(3)silico出自拉丁语“硅土”“火山”之意;(4)coni作“尘土”时与希腊语中的konis(尘土)有关;(5)osis出自希腊语“疾病/情况”。若要继续追问其源头,我们还可以进一步将其划分为8个语素:pneumono+ultra+micro+scoic+silico+volcano+coni+osis。从该词内容上看,它包含了医药学、病理学、病原学、语义学、形态学、词源学、演化学等诸多学科内容。又如,“二异丁基苯基乙氧基乙基二甲基苯氯化铵”一词,共有58个字母,9个语素构成:di+isobutyl+phenol+xyetho+xyethyl+dimethyl+benzyl+ammonium+chloride。再如,SARS(俗称“非典”)一词,根据Britannica Concise Encyclopedia[9]的解释:severe acute respiratory syndrome(严重急性呼吸综合征,或传染性非典型肺炎),该词至少包含三个词源项:(1)急性的疾病;(2)呼吸道的;(3)综合症状。据查,该词在很多词典内未被收入,即便个别词典收录了,也只有词性和简单词义解释。当然,这与SARS一词的生成与流行背景有关。“非典”发生于2002年11月中国广东省,后蔓延至香港,继而扩散至全世界。也就是说,该词从产生到现在只有13年,这就导致当时有许多词典还来不及将其收录,有些收录了也可能是正好碰上了那个特殊的时期,但对其概念尚不十分清晰但是又急于收录,所以对它的解释也只能是简明扼要了。这正如人对于事物的理解一样,有一个渐进的过程。词源学,顾名思义是针对每个字追本朔源,求其本宗。

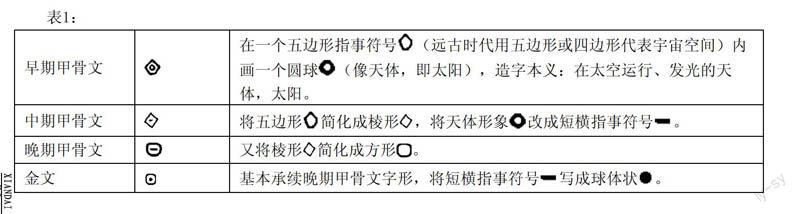

演化生态学本身与语言学没有关系。但是,演化生态学对于物种的演化与变异的解释与语言的生成变异几近雷同与酷似。例如,基因传递(gene transmission)如同语言传播一样,都历经了遗传-变异-重组-分支-再重组-变异-介入-衍生(转化)等一系列复杂的过程。同样,人类基因和语言基因一样具有一个共同系统(communal system),这个共同系统是以人的群体来划分的,如汉语和英语属于两种不同的语言系统。在这个系统中,每个成员的基因是几乎相同的,尽管有方言存在,但是彼此相通。例如,汉语“日”字是典型的象形字,其演化过程是古人看到天上的太阳而依据太阳的形状画出来的。“日”字最早就是画一个圆圈,中间加一点。“日”字外面的口是太阳的外圈,中间的点是太阳。后来才慢慢演变成今天的“日”字,即把中间点变成横,外圈变成框。具体演化过程见下表:

表1:

早期甲骨文 在一个五边形指事符号(远古时代用五边形或四边形代表宇宙空间)内画一个圆球(像天体,即太阳),造字本义:在太空运行、发光的天体,太阳。

中期甲骨文 将五边形简化成棱形,将天体形象改成短横指事符号。

晚期甲骨文 又将棱形简化成方形。

金文 基本承续晚期甲骨文字形,将短横指事符号写成球体状。

篆文 篆文将短横与方框连接,甲骨文中“日行太空”的象形结构消失,字形独体化,抽象化。

现代文 日 今天的“日”仍然依稀可见它昔日的缩影。

词一旦被固定在词典里,便成为暂时的“永恒”。这种相对且暂时稳定的现象,是一种静止的现象。但是,词义本身又是运动的,因为他们无时无刻不在发生变化,也许在历史的长河里显得很缓慢,但它犹如物种的基因一样在外界影响下会发生变异。例如,汉字“沽”在《现代汉语词典(第5版)》中的解释是:

①买。

②卖。

③天津的别名。

④动 故意做作或用手段谋取名誉:沽名钓誉。

其实,“沽”字的演化经历了一个漫长的蜕变过程。在东周春秋末战国初期,“沽”(读作gū)字只有“买酒”的含义,用作动词,如《墨子·公孟》:“当为子~酒”,“沽名钓誉”的“沽”就是“买”的意思;到了唐代出现了“卖”的意思。如,陆龟蒙《酒垆》:“当垆自~酒。”(当:对着。垆:酒店里安放酒瓮的土台子。),成语“待价而沽”的“沽”就是“卖”的意思。到了唐末五代时期出现了“卖酒人”(读作gǔ)的含义,作名词。如《旧唐书黄巢传》:“(唐军)佣雇负贩屠~及病坊穷人以为战士。”(负:挑担的人。贩:小贩。屠:屠夫。沽:卖酒的人。病坊:收容病人的地方);到了近现代,“沽”只剩下“买卖”“销售”的含义了。又如,英文中的“academy”和“academic”两个词,很少有人知道它们嫡出胄门,与苏格拉底、柏拉图师徒有关就更是鲜为人知了。苏格拉底到了晚年是因政治迫害而死的,因此,柏拉图为了不重蹈覆辙,有意规避政治,到处游历,并于前387年在雅典创立了一个学院,采用古希腊英雄“阿加德米(Academy)”为学院命名,这就是这两个词的由来。

语言的演化是没有目标的(Mufwene,2001),或曰语言学上的变化是无意识的。语言在与其它语言的接触碰撞中经过互相适应、互相交流产生“互借”效应,但不会完全复制,最后的结果是一种语言被另一种语言“影响”“吸收”或“同化”,这就是语言接触的结果,这种结果可能会导致语言朝着两个不同方向转化,要么形成文化“混合”(hybridization),要么出现语言“跨文化化”(transculturation)[10](P157)。此类现象我国东汉的许慎谓之“孳乳”[25]。而生态词典就是要尽可能详细地记录下这些活动的全过程,捕捉其规律,并给出合理的解释,说明哪种语言处于支配地位,哪种语言处于被支配地位,为什么?这是人类记录、跟踪、解释“语言物种(specitation)”的形成与变异、保留或死亡的唯一有效手段。

三、基因演化与词典编纂

语言的演化与达尔文生物进化论类似。生物渐进式进化(slow evolution)理论同样适用于描述语言的演化过程。诚如上面提到的“语言即物种”,既然是物种,就同样有起源、发展和变异。演化的过程必定遵循“适者生存”的原则,也就是说演化是朝着令人满意的方向发展的。一个字能够生存发展至今,必定有它特定的原因和土壤。同样,一个字或词逐步消亡了,也是有其缘由的。生态词典对于这些原因和现象须有具体的描述。要揭示一个词的生存或死亡之谜,首先要厘清正统语言和下层方言之间的关系。

(一)下层方言与正统语言

“原始汉语形成的同时,也形成了原始汉语方言”[11](P5)。根据《现代汉语大词典》[12]的解释,方言即语言的地方变体。一种语言中跟标准语有区别的、只通行于一个地区的话。而标准语(在中国古代称为“雅言”)是指有一定规范的民族共同语,是全民族的交际工具,如汉语的普通话。汉语里有大量纯度很高的词汇,从古到今少有异化。譬如,车、毂、稗、粺、粺、黍、菽、粟、稷、兵、耒、耜、祠、禴、尝、烝等。这些词汇意义比较单一,虽历经千古,但原貌尚存,几乎没有受外来文化侵蚀。这些词汇汉文化本土(indigenization)气息浓厚,虽然有极个别词在意义上有些许变化,也是因自身内部的文化需要而发生,它们是标准的原始语言。从符号学的角度看,这些原始符号未被异化的原因可能很多,但最关键的原因也许是:(1)它们几乎从诞生之日起就没有脱离过该民族的生活圈,与人们日常生活息息相关,接触越频繁,关系越密切,变化也就少了;(2)即便与异文化接触也不会产生变异,因为要么都有类似文化无需借鉴,要么因宗教信仰、地理环境及民族习惯等原因相互排斥、各自为政;(3)再者,就是虽鸡犬相闻,然老死不相往来。这样反而使一些词汇的纯基因完整地、原生态地保存下来。正如德国博学家莱布尼茨[13](Leibniz,1695)给一位瑞典记者的回信里总结的那样:“从某个方面来说,瑞典语之于我们就像冰岛语之于你们,地区越偏远,越能更好地将古代语言保留下来”。当然,上述有些字由于历史的磨蚀以及时代的变迁几近消失,这也符合生物进化论的观点——“物竞天择,适者生存”。语言正是通过这种方式选择存留与死亡的。不过这里所说的“死亡”有几种含义:第一,真正由于不适于社会发展而自然的消亡,如“象胥”“舌人”“寄”“狄鞮”“译”等皆为现代汉语的“翻译”,但是这些字连同它们的表达方式已经早已消亡了,这种现象在词源学上称为“绝代语”现象[14]。譬如,“衇”和“脈”二字,在楚汉时期读作/mo(末)/,与“脉”同义,后逐步被“脉”同化后,前者在正统汉语“雅言”中消失,但在局部楚语地域以方言形式存留下来;第二,被其它词汇吸纳同化或变异,如《吕氏春秋·释虫》中的“螗蜩”就是一组同化变异名词。“蜩”本身是“蝉”的总称,“螗”是“蜩”的一种小个体,但在先秦时期不能说这种“小螗”,既不能单言“螗”,又不复言“小蜩”,而称“螗蜩”,属偏正结构。其表意重点落在“螗”上,但从《尔雅注疏》得知,“螗蜩”表示小型“蜩”之义出自方言“蜋蜩”;第三,或已成为一种边缘(marginalization)和土居化词汇,抑或通过杂交混合遗传成为一种新的词汇,如甲骨文中的“力”字(),是由原始农具挖掘植物和点种用的尖头发土工具衍化而来,后来由于“力”这种农具结构逐渐复杂化,效率也得到提高,就由“耒”代替了,随着“力”作为农具含义的逐步边缘化,取而代之的是表示“力量”“力气”的含义,而表示“农”的含义被“剡”“耜”“耕”“耨”等字代替。无独有偶,许多早期欧洲学者也持同样的观点,如法国学者Louis Le Roy[15]说,“语言像人类的所有事物一样,也有它们的开始、发展、完善、腐败、和死亡”。瑞典诗人兼学者Georg Stiernhielm(1671)赞同这一观点,他说:“语言伴随着人类一道出现、变化、自我分化、成长、成熟并死亡。”他还得出这样的结论:“随着时间的推移,有些方言发展成为语言,而有些语言却分裂成为方言”。

但是,由于人类的接触活动是主流的,因此,词汇基因的演化就注定是主流的。可以说,没有绝对静止不变的语言词汇,要么演化保留,要么淘汰消亡。这就是“适者生存”法则。迄今,有很多正统汉字在与少数民族语言接触时发生了变异。北齐时颜之推论南北语音时就曾说过:“南染吴越,北杂夷虏,皆有深弊,不可具论”,惟有地处边鄙,聚族而居,与外界交往较少的,往往累世不变,所以闽、粤、客家多存古语古音。[16](P15)又如 《汉书·西南夷粤朝鲜传》说:“秦占天下,略定扬粤,置桂林、南海、象郡,以适徙民与粤杂处。”[17](P203)时间一久,这些汉人在不同程度上已经“越化”,即使南越王赵佗本人也不例外。由于杂居,使得许多汉字处在急剧变化中,如:视→看、闻→听、食→吃、行→走、立→站等[18](P3)。这就是人群杂居导致语言杂混与变化的结果。但是,这些语言历经了这样的杂糅(baragouins)之后,就不再是正统的、纯正的汉语言了,最终使它们变成了远离统治高层的下层语言(basilectalization)。正如王充在《论衡》里所言及的“古今言殊,四方谈异”,然而,从词典编纂和语言词汇研究的角度,这些变化以及变化的过程具有极高的学术价值。可以说,每一个汉字能够走到今天,都可以通过它们的血缘、家史和基因找到它们的“根”,从而解释我们所关注的语言现象。譬如,今天我们普遍认为,楚语受到过华夏语的侵蚀,而吴越语言又曾经受到了楚文化的浸润与同化,这是有考古根据的。张正明[19](P100)就认为,最早楚语与华夏语属不同语言,但由于楚人长期与诸夏交往,使用诸夏文字,诵读诸夏典籍学说诸夏语言,使得楚言越发与夏言靠近了。因此,楚语是一种具有基因混合特质的语言[20]。同时楚语又在影响吴越语,尤其是春秋晚期的青铜器和鸟虫书对吴越文化影响极深,这也解释了为什么吴、楚方言词汇上有较多的共性。譬如,《左传·宣公四年》:“楚人谓乳‘穀(通‘谷,读作gǔ),谓虎‘於菟”。“穀”是古越语词,“於菟”是古彝语词。这里的“乳”与“虎”是正统汉语(orthodox utterance/words),而“穀”与“於菟”就是下层方言。

这样的证据还有很多,正统语言与方言的差异有时是体现在发音上的。例如正统汉语“恢复/hui fu/”“花花世界/hua hua shi jie/”“蝴蝶(/hu die/)”,在吴越语尤其是楚语中读作/fei fu/、/fa fa shi jie/和/fu die/。在大部分吴越语和全部的楚语中,/h/音都发成/f/;/chi/发成/qi/或/ci/音,如,湖南武冈一带把“吃饭/chi fan/”说成/qi fan/;把“/xia/发成/ha/,如“吓一跳/xia yi tiao/念成/ha yi tiao/等。这也说明,词汇演化具有多级性,包括词性、词义、词音、甚至词形(变异、或通假)。

(二)基因重组对于语义重构的解释

词的收录如果只考虑其生态面是片面的,但就生态词典而言,这种考量是必须的。考察词的演化,首先要考察词所处的生态环境(ecologies)。一颗种子洒播在异域的土地上会产生基因重组(genetic recomnination)和变异(variation)。生态词典的使命就是要对词汇进行正本清源,认祖归宗,锁定原始基因,绘制出每个词基因的演化路线图,以达“识古垂后”[26]之目的。以汉字:土、山、水、火、田、谷,川,这几个意符字为例。它们各自勾画山川地理状貌,从词源上讲属于母体字,在它们之后大量词汇应运而生。如“水(氵氺)”这一意符母体字就“孳乳”出:“江”“河”“湖”“泊”“渊”“源”“溪”“涧”“沟”“渠”“洼”“澳”“潭”“涌”“泾”“汀”“洲”“浦”“渚”“津”“滩”“淖”“汊”“淀”“港”“湾”“海”“洋”“沐”“淋”“潸”“沂”“淅”“淡”“沥”“浑”“渐”“浇”“滘”“游”“漏”“滋”“汾”“汕”“注”“沱”“流”“泄”“泻”“洪”等等有关水域类别的字。这种现象在英语中也是屡见不鲜,如learn是“学习”,learned是learn的过去式,读作/l?:nd/,但是又可读作/l?:nid/,作“博学的、有学问的”解,它正是由learn演化而来的。不过,由于考古的证据还不能解决所有疑问,有些字的来源尚存争议,例如,有学者认为“妇”和“帚”源自甲骨文“”,他们把该字理解为一形多用字,既可读作“帚”,又可读作持帚洒扫为职的“妇”。后来为区别起见,在帚形上加女旁作为妇字的专用字,帚、妇遂分为二字[21](P282)。这种情况属于一字衍化为多字的现象;还有一种就是多字混合成一字的现象,如,干支字“祀”和“巳”,最早字形是不同的,随着汉字的发展,干支“巳”逐渐与“祀”混同了,最后由“巳”承担了两个不同符号的记录功能。至于汉字由繁体变为简体,已属于现代的事情了,如:隻→只,雙→双等,这种情况自不必赘述。

语言有“入侵”特性。譬如,现代汉语“饮料”一词,属于正宗的汉语言词汇,但是随着Coca Cola、Sprite等词的“入侵”导致“饮料”与“可乐”“雪碧”并行的状况,尤其在年轻一代中体现最为明显,他们更乐于接受和喜爱“可乐”和“雪碧”的称呼。其实,这是一种概念的偷换和越俎代庖现象,因为从词义的隶属关系来看,他们是包容和被包容的关系,“可乐”和“雪碧”只能算是“饮料”中的两个小类而已。但这些外来介入词汇,已大有取而代之之势。从这些混杂的语言现象中我们可以看出,这正是语言杂交繁殖(interbreeding)的结果。

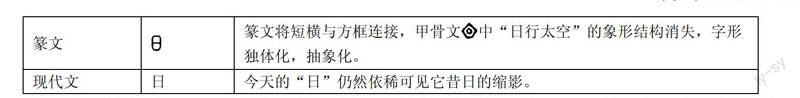

再以《吕氏春秋》中表示徒手的动词为例,一共42个。它们是:把、操、捉、扶、携、抚、搏、捽、抱、拊、扣、控、援、曳、推、指、据、拨、抽、插、搢、投、扬、抑、摇、掣、牵、引、采、结、解、奉、拱、揖、举、释、折、择、抿、攘、攫、捆(转引自张棣 2008:8)。下面就上述表徒手的动词,从中任意挑选出8个字,来简要展示它们基因演化与变异情况:

表2:

《吕氏春秋》

徒手动词 原始基因

(原始意义) 变异义 重组/重构义 混合/杂交义 边缘化 消失 现代义

把 握 (量)、(介)、(名) 有 有 × × (动)、(名)、(介)、(助)

捽 ?方?揪住 × × × 有 × (动)?方?

择 (动)选择;(名)区别 × × × × × (名)姓、(动)

扣 拉住 (动)通“叩” (动)套住、安上、扣押、扣除;(名)扣子 (动)扣球

(名)扣肉 × × (动)套住、安上、扣押、扣除;(名)扣子

曳 拖 拉、牵引 (名)一种尾部能发光的装置 × × × (动)拖、拉、牵引

攘 (动)捋起袖子 (动)排斥、排除;偷、侵夺 (动)谦让 (动)通“让” 有 趋向 (动)排斥、捋袖子、纷乱

搢 插 (名)缙绅、荐绅 有 (代)官服;官的代称 有 趋向 (动)插、摇

扬 (动)往上撒、飞扬、宣扬;(名)扬州 (动)显示、容貌出众 (动)发扬、振作、得意 (名)钺,古代一种兵器 × × 保留前面全部含义

从上表可以管窥汉字复杂的基因演化现象。透过这些现象,我们可以觉察到汉字的演化几乎没有规律可循。但是,这些看似无规律无目的的演化过程却又再一次提醒我们,只有沿着文化、地域、政治、信仰等脉络进行探索,才能准确寻获汉字的源头。也就是说,方言的微妙区别与变化是语言研究的极其重要的线索。同时,上面所举例子也告诉我们,实现字典编撰生态化需要考虑四个方面的因素:首先,正确解读甲骨文这种古老汉字是起步的关键,但是,字源的研判显然还有其它类型依据,须引起足够的重视;其次,依凭《说文解字》为突破口,扩大考证与搜索范围;其三,关注汉语语音系统固有习性及汉字在方言中的变化;其四,以正统汉字为圆心,从“音、形、义”三方面入手向方言扩散,方能求得汉字的源头。此四项也是破译汉字的基因重组、语义重构(restructuring)现象的关键密码。

四、结语

一个半世纪以前,演化理论的鼻祖达尔文就看出,人类演化和语言演化有惊人的相似之处。他在1859年的《物种起源》里写道:“如果我们拥有人类完整的族谱,根据不同人种所绘制的宗谱图,就能帮助我们划分目前世界上众多的语种…”[22](P5)

达尔文在1871年出版的《人类的自由》(Descent of Man)一书里更进一步地认为,语言的变化源于三个因素间的交互作用:一是变异;二是选择;三是复制和再生。随着特定因素的作用,结果当然也会不同,但是很清楚的一点是,无论是语言演化亦或是生物突变,都同样涉及这三个因素。正是基于这样的视角,我们才认为语言之所以变异,也是由于人在不同的变体间做选择,这些变体可能是词汇、发音或是意义上相互竞争,也可能是在更高层次的句型结构上[23]。核心问题就在于,我们必须设法追踪那些成功的变体,看它们如何在语言内部不同的扩散阶段被保留而沿袭至今。

词典编纂直接关注生态因素也不是现在才开始的,早在17世纪的法语词典和英语词典就已经注意到了这一不可忽略的要素。法国人Pierre Richelet编纂的《法语词典》(Dictionaire Fran?ais,1680)常常会说明某个词汇或短语的“低级”(bas)用法和“流行的”(populaire)用法;Samuel Johnson编纂的《英语词典》(Dictionary of the English Language,1755)也采用了同样的做法[24](P11)。当然,由于当时的各种局限,词典编纂对于生态基因的关注还不能达到理想的程度。而今天我们重申词典编纂要关注语言基因与语言演化,是建立在长期地、广泛地方言考察的基础之上的。我们既认定了“一种语言就是一个物种”,同时,我们还认定字的基因演变与方言有关,而方言主要以地域来划分。对于任何一种语言,求得一字之正源非常困难,这需要借助更多的考古发掘获得更多有力的证据。

注释:

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典(第5版)》,商务印书馆,2007年版。

[2]沈家煊:《词典编纂“规范观”的更新》,语言教学与研究,2005年,第3期,第73-78页。

[3]徐丹:《研究语言的新视角:语言和基因的平行演变》,当代语言学,2015年,第2期,第215-226页。

[4]胡壮麟:《词典编纂与语言学》,当代外语研究,2014年,第8期,第8-13页。

[5][10]Mufwene,S. S.:The Ecology of Language Evolution, Cambridge University Press,2001.

[6]The Oxford American Dictionary of Current English,New York:OUP,1999.

[7]Longman Modern English Dictionary,London:Longman,1976.

[8]戴炜华:《新编英汉语言学词典》,上海外语教育出版社,2007年版。

[9]Britannica Concise Encyclopedia,Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2008.

[11]华学诚:《周秦汉晋方言研究史》,复旦大学出版社,2007年版。

[12]现代汉语大词典编委会:《现代汉语大词典》,上海辞书出版社,2010年版。

[13]Leibni,G. W.:《莱布尼茨致斯帕尔夫文费尔特(Sparfvenfelt)的信》,引自Frrankfurt:Sigfrid von der Schulenburg,Leibniz als Sprachforscher ,1973,p206.

[14]杨建忠:《秦汉楚方言声韵研究》,中华书局,2011年版。

[15]Louis Le Roy:Vicissitudes(book 2),Paris:Georg Stiernhielm,1575.

[16]周祖谟:《周祖谟自选集》,首都师范大学出版社,2008年版。

[17]李怒豪:《扬雄<方言>与方言地理学研究》,巴蜀书社,2003年版。

[18]李如龙:《汉语词汇学论集》,厦门大学出版社,2011年版。

[19]张正明:《楚文化史》,上海人民出版社,1978年版。

[20]周振鹤,游汝杰:《方言与中国文化》,上海人民出版社,1986年版。

[21]张素凤:《汉字结构演变史》,上海古籍出版社,2012年版。

[22]舒德干等译,Darwin,C. R.:《物种起源》,北京大学出版社,2005年版。

[23]Wang,W. S-Y.:Competing Changes as a Cause of Residue Language,1969,(45):p9-25.

[24]李霄翔,李鲁,杨豫译,Burke,P.:《语言的文化史:近代早期欧洲的语言和共同体》,北京:北京大学出版社,2007年版。

[25]“孳乳”一词原始含义为生命母体繁衍养育后代。东汉许慎借用该词中“孳乳而浸多”所产生的联想,来昭示汉字可依据母体字而衍生、分离、旁生出更多词汇的现象。

[26]许慎:《说文序》提及:“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古”。

参考文献:

[1]Stockholm.Evangelia ab Ulfila[M].folio C.3,recto,1671 .

[2]高永伟主编.新英汉词典[Z].上海:上海译文出版社,1981。

(张令千 浙江宁波 宁波大学科学技术学院 215212)