绵竹市水稻二化螟发生规律与防治技术发展

赵希

摘 要 根据多年历史资料的分析,二化螟在绵竹市的越冬基數随着小春作物种植方式的演变呈现出不同的变化,特别是进入2000年以来,二化螟冬季田间残虫量是二十世纪八九十年代的数倍,田间虫量大幅增加、发蛾持续时间长,根据虫害发生新特点,开展与之相适应防治技术更新,是减少因病虫造成产量损失有效途径。基于此,介绍绵竹市二化螟的危害规律以及影响因素,给科学高效的防治二化螟危害、提升水稻的品質与产量、增加经济效益提供理论根据。

关键词 水稻二化螟;发生规律;应用技术;绵竹市

中图分类号:S435.112 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2016.32.004

二化螟为绵竹市水稻主要虫害,2000年以后其发生和危害程度在逐渐加重,严重威胁水稻的高产稳产,防治不科学常导致水稻减产5%~10%[1]。引起水稻二化螟为害偏重发生的因素有很多,如耕作制度的变革、栽培管理水平较低、暖冬气候频发、螟虫自然死亡率下降等,因此做好水稻螟虫的防治指导工作,要在准确测报的基础上,结合历史资料、气候条件、虫口密度、育秧方式、大田生育进程等因素。在总结规律、认识危害的基础上,贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针,做好农业、生物、化学、物理防治的有机结合,精确掌握防治时间,提出适合当地螟虫防治技术措施,做好防治药剂的筛选更替从而提高防治效果。

1 二化螟发生规律

1.1 越冬

绵竹水稻二化螟以幼虫或蛹的形态在稻桩、稻草、杂草根际越冬,幼虫可在冬季取食稻桩、稻草及杂草,完成幼虫阶段的生长发育。

1.2 羽化

当春季日平均气温回升到11 ℃时,幼虫发育变态成蛹经历一定的蛹期后开始陆续羽化成螟蛾,成虫具趋光、趋绿的习性。

1.3 交配与产卵

成虫羽化后1~3 d内完成雌雄交配,卵多产于育秧田水稻叶片背面,卵块呈鳞片状排列,多数卵块有卵粒数40~100粒,产卵初期为白色,逐渐变为乳黄、褐色、黑褐色,在绵竹市从卵到幼虫的历期多为7~10 d。

1.4 发生世代

随着水稻播种育苗至成熟期以幼虫为害水稻,绵竹市二化螟在水稻整个生育期共发生两代。

2 为害期表现

2.1 枯鞘

初孵幼虫沿着叶片向下部分散,聚集在水稻的叶鞘钻蛀为害水稻,叶鞘呈现褐黄色坏死植物组织,形成枯鞘。

2.2 枯心苗

在叶鞘当中聚集为害的幼虫二龄后,蛀入到茎中危害,进而形成枯心苗。幼虫具有转株为害的特点[2],田间可见成簇死苗的枯心团,枯心的面积可以达到0.5~1 m2。

2.3 枯孕穗、白穗

在7月下旬-8月上旬,二代螟虫危害后田间可见枯孕穗和白穗。二化螟幼虫在水稻的孕穗期间或者抽穗期间蛀茎,导致灌浆不充分、造成水稻千粒重下降,不仅造成减产同时影响产品品质。

3 影响绵竹市水稻螟虫发生的几个重要因素

3.1 气候

一代二化螟发生期与冬季、春季的气温关系密切,绵竹市水稻育秧期多在日均温稳定超过12℃进行,近年育秧阶段为3月下旬左右,螟蛾发生高峰期与水稻苗期高度吻合,利于其产卵、孵化。

3.2 耕作制度

20世纪90年代初期,小春作物免耕技术的推广应用面积逐渐扩大,机械翻耕播种面积减少,稻桩完整度提高,二化螟田间残虫损失小,造成绵竹市水稻二化螟入冬基数增加、羽化周期拉长,世代重叠加剧。

3.3 栽培品种

二化螟在稻田中产卵的数量不但跟叶片的嫩绿有关系,还与品种有关系[3]。杂交稻由于长势旺、叶色绿,利于螟虫产卵,所以受害程度更加严重。

3.4 栽培技术

育秧方式的更新有利于二化螟产卵,近年来旱育秧面积的逐步扩大,由于播种密度大、杂交稻叶色更浓,二化螟产卵场所的选择有趋绿、趋密的习性导致旱育秧田落卵量是同期水育秧落卵量的数倍,一代螟虫卵量和虫量较十年前增幅大的特点。

4 绵竹市二化螟防治技术更新历程

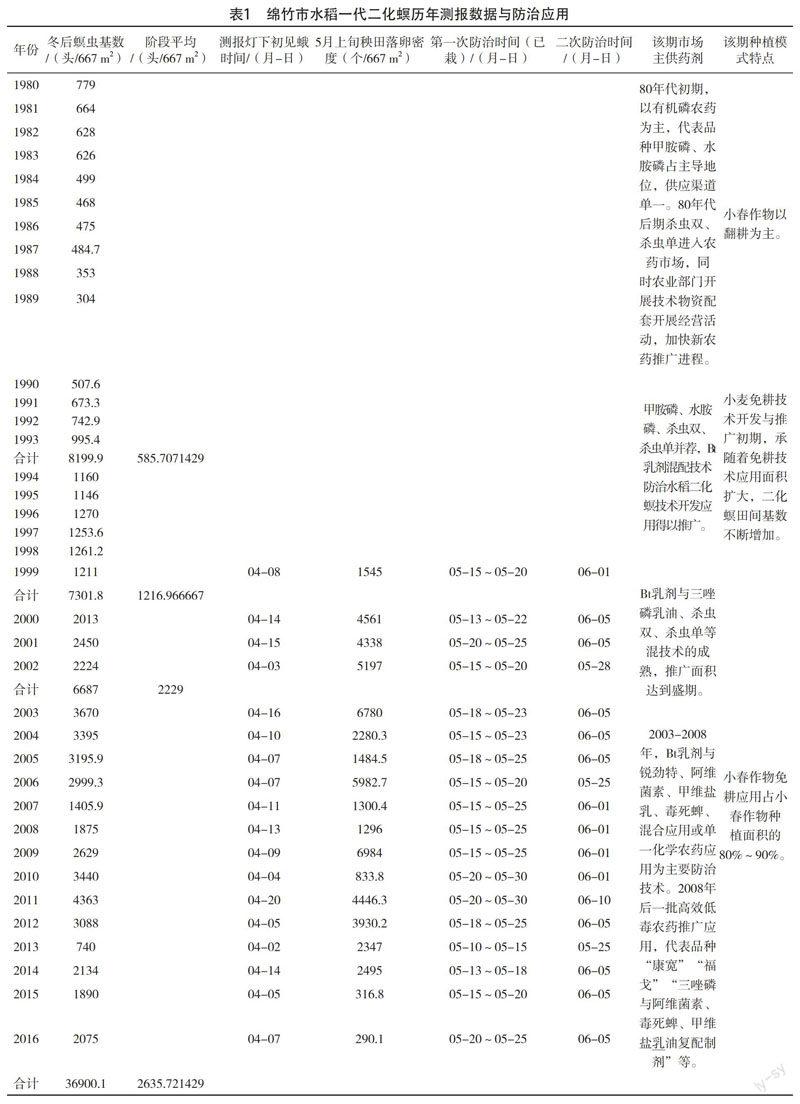

从表1可以看出,1980-1993年的14年间,冬后螟虫基数均维持在每667 m2千头以下的水平,平均有效虫源为585.7头/667 m2,期间小春作物种植方式以翻耕为主,越冬场所破坏程度大,不利于冬季螟虫生存。这个期间化学农药供应相对短缺,品种较为单一,螟虫抗药性较差,只要药剂的杀虫效果在85%以上,田间为害程度表现轻微,还有就是此期防治药剂以甲胺磷、水胺磷高毒农药为代表,因此防治效果尚可。

1994-1999年6年间,螟虫越冬基数上升到每667 m2千头以上的水平,平均有效虫源为1 217头/667 m2,是前14年的2倍,小春作物种免耕面积扩大越冬场所有利于螟虫生存,另一方面螟虫对有机磷类农药产生抗药性,防治效果呈下降趋势,加快了以杀虫单、杀虫双新农药的开发应用。

2000-2003年4年间,螟虫越冬基数上升到2 000头/

667 m2以上的水平,平均有效虫源达到2 229头/667 m2,是前6年的1.83倍,期间小春作物种免耕面积稳定在90%左右的水平,越冬场所有利于螟虫生存,可以看出螟虫对化学农药的抗药性产生速度加快,防治药剂的更替也相应加快,加速了生物农药与化学农药的混用技术的推广,此期Bt乳剂与三唑磷乳油、杀虫双、杀虫单混用保障了防治效果。

2003-2016年14年间,螟虫越冬基数多年保持在3 000头/667 m2以上的水平,平均有效虫源达到2 636头/667 m2,增幅是前三年的1.18倍,增长幅度有所放缓,这14年是化学农药进步最快,杀虫剂品种更为丰富,有效延长了螟虫对药剂产生抗药性的时间周期,此期间加快了Bt乳剂、锐劲特、阿维菌素、甲维盐乳、毒死蜱防治技术,2008年后一批高效低毒农药的推广应用,“福戈”“康宽”“阿维三唑磷”“毒死蜱”“甲维盐”等,有力地保障了与当地螟虫发生规律相适应的产品和技术应用。

5 结语

水稻二化螟是绵竹市水稻生产上的主要虫害,若不能保证防治防治效果,造成产量损失,大面积发生虫害不能保证粮食供应安全,更不利于绵竹市农业可持续发展,在进一步总结绵竹市水稻二化螟发生规律,紧密结合当今防治新技术,积极践行和推进“绿色植保,公共植保”新理念,务实开展光诱杀、性诱杀技术的示范应用与推广,进一步提升水稻产品质量安全方面下工夫,水稻生产在提升产量的同时,探索质量、效益型水稻发展新途径。

参考文献

[1]董玉霞.水稻二化螟的综合防治措施[J].农村实用科技信息,2014(2):78-79.

[2]黄应家,周青,朱琴莲.5%丁虫腈防治水稻二化螟田间药效试验[J].中国农业信息,2014(9):34-35.

[3]黄山,陈绍明,苟江传.平昌县水稻二化螟发生特点与防治[J].四川农业科技,2012(4):22-23.

(责任编辑:赵中正)