用生命关闭水下地狱之门——反水雷装备概述

杨王诗剑

反水雷装备指防止或减少水雷对舰船威胁的武器装备。反水雷作战是典型的“高风险、低收益”行动。一方面,全世界绝大部分水雷都埋藏在近海,较浅的水深使执行反水雷作战任务的舰艇面临较高的触爆风险;另一方面,反水雷作业的效费比较低,其有效性和成果完全由行动中遗漏的最后一枚水雷决定,红海水雷之谜已经充分表明了这个问题。或许正是因为如此,反水雷舰艇成为了造船界百年来经久不衰的“长期订单”,各类反水雷装备更是层出不穷。毕竟是用生命来关闭水下地狱之门,任何人都希望代价更小一些。

从分歧到一致,思想认识是装备发展的前提

水雷自诞生之日起就受到了持续不断的“镁光灯”照射,到了20世纪初,水雷战已经成为了主流的海战样式之一。不过,这里提到的“水雷战”更多的是指布雷作战,作为衍生品的反水雷作战,其重要性是在各国“吃一堑,长一智”的惨痛教训中被逐渐认识到的。相应的,世界各国对发展反水雷装备的认识经历了从分歧到一致的漫长历史过程。

打造反水雷力量的想法最先源于发明了电解液触发锚雷的俄国人,由于十分清楚这种现代化武器可能带来的巨大杀伤效果,建造专业反水雷装备成为其海军发展的重要内容之一。一战开始后,各国都进行了大规模的布雷作战,但战争初期只有俄国和英国拥有少量反水雷能力,大多数国家对反水雷能力的概念还比较模糊。但战争中德国人的不讲理行为,使欧洲各国开始认识到发展专业反水雷力量的重要性。二战时期,反水雷装备在德国层出不穷的新式水雷的刺激下得到了迅速发展,在一战中未经历大规模水雷战的日本人早已松懈的神经因美国人的“饥饿战役”再次紧绷。自此,建设专业反水雷力量成为了欧亚主要国家海军的普遍共识。

战后,世界各国对于反水雷装备的发展产生了较大的分歧,吃过苦头的欧亚各国高度重视发展反水雷装备,例如德国和日本海军反水雷舰艇所占的数量比例较高,规模较大。特别是在半个世纪内遭受水雷“两连击”的日本,在发展反水雷装备上表现的最为明显,其在1958—1962年第一次防卫大纲中就提出要建造10艘反水雷舰艇,以后每次防卫大纲中,反水雷装备都是当仁不让的重点项目。而对于大洋另一边的美国来说,水雷战一直都处于“非主流”的地位。

美国海军一直对水雷战不屑一顾,认为拥有豪华舰队的自己根本不需要这种“穷人的武器”。几乎在二战结束的当年,美海军就退役了绝大部分战时建造的反水雷舰艇,剩余几艘也在3年内全部处理完毕,而新型反水雷装备却迟迟不见踪影。在美海军的编制序列中,航空部队司令部、潜艇部队司令部、水面部队司令部都是主要的舰种司令部,水雷战司令部仅仅是隶属于美国海军部队司令部之下的功能性司令部。边缘化的地位导致了美海军在发展水雷战装备上的投入严重不足,1955年之前,美海军对于水雷战装备的投入经费只占到水下武器装备发展经费的不足一成。这一现象随着美海军在战后多次局部战争中被水雷“重挫”而发生了根本性转变。2006年10月1日,美海军将驻得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的水雷战司令部与驻圣迭戈的舰队反潜战司令部合并,成立水雷与反潜战司令部,重点发展反水雷技术。这样,随着美国人的“低头”,反水雷作战的重要性在世界范围内达成了基本一致。

目前世界上拥有水雷、并具备布雷能力的国家比10年前增加了40%;有31个国家具有水雷生产能力,比10年前提高了30%以上,其中有20个国家试图出口水雷,现在的水雷库存量比15年前增加了50%,而且这些数字还在继续增加之中。反水雷作战面临越来越艰巨的任务。世界各国海军大都秉持这样一种观点:保持适度规模的反水雷兵力是建设一支现代化海军力量所必需的。套用一句俗语,“反水雷装备不是万能的,但没有反水雷装备是万万不能的”。

从诱杀到猎杀,渐趋多能的水下清理作业

陆地上,工兵凭借廉价的爆破工具可快速清理雷障,开辟一条安全通道。但在深邃广阔的海水覆盖下,清扫水雷显得难度极大。然而,现实的困难并不会阻碍梦想的脚步,在水雷布设与反制的百年对抗中,形成了扫雷和猎雷两类反水雷装备。

扫雷装备扫雷装备的核心是扫雷具,指用机械式或以模拟舰艇物理场的方法,诱使水雷暴露或爆炸的反水雷武器。由于水雷种类很多,引信原理也各不相同,因而扫雷具也是形形色色。

接触式扫雷具。在非触发引信技术尚未发明时,各国采用的是接触式扫雷具。接触式扫雷具是用机械方法清除锚雷、护雷具和漂雷的拖曳式扫雷工具,通常扫雷舰艇都装有接触式扫雷具。接触式扫雷具由展开器、定深器、支持浮体、扫索(或拖网)等部件构成。展开器,使扫索向外展开一定宽度;定深器和支持浮体,使扫索工作在设定深度上;扫索或拖网,用以捕捉处理水雷。接触式扫雷具可分为:切割扫雷具、爆破扫雷具、切割爆破扫雷具和网式扫雷具,它们的区别是在扫索上装有不同种类的扫雷机件。切割扫雷具是在扫索上装有割刀,用割刀来割断锚雷的雷链、雷索,使锚雷浮出水面,便于处理。爆破扫雷具是在扫索上装有爆破筒,利用爆破筒爆炸威力,炸断雷索、雷链或直接炸毁雷体。切割爆破扫雷具是在扫索上同时装有割刀与爆破筒,兼具切割扫雷具和爆破扫雷具的优点。网式扫雷具工作原理类似渔网,将漂雷和断索浮雷网住并拖到指定地区处理。对于浮出水面的雷体,通常用小口径炮或炸药包将其摧毁。最早的接触式扫雷具是俄国人在1909年制造的切割式扫雷具。

非接触式扫雷具。非触发引信技术出现后,接触式扫雷具已无法满足扫雷的需求,于是出现了通过模拟舰船物理场特征匹配水雷引信,从而诱爆水雷的非接触式扫雷具。这类扫雷具由动力设备、控制系统和扫雷部分组成。动力设备用于提供扫雷能源;控制系统和扫雷部分则用于产生物理场。分为电磁扫雷具、声扫雷具、水压扫雷具和联合扫雷具。电磁扫雷具通过产生大范围电磁场,以引爆磁性水雷和次感应水雷。二战初期,英国发明的非接触环圈电磁扫雷具是最早的电磁扫雷具。声扫雷具通过产生声响引爆音响水雷。早期的音响扫雷具是一种发音弹,在距水雷1~2千米的距离内爆炸,以响声引爆音响水雷,称为爆发式音响扫雷具。现代常用的一种音响扫雷具是利用发声器发出鸣响引爆水雷。在发声器内部由电动机带动铁锤或偏心机构,以一定频率敲击振动板发声,也有用螺旋桨驱动的发声器。如在发声器内既有铁锤也有偏心机构,则能同时扫除中频水雷和低频水雷。水压扫雷具是使用大型拖曳舰船在水下拖曳大的物体或在后部拖曳驳船,以产生类似水面舰艇的压力变化,引爆水雷。但由于水压场的模拟和控制难度非常大,因此水压扫雷的开发迄今也未能达到全功能状态,效果不佳。联合扫雷具指集成“磁声压”任意两种以上功能的扫雷具,一般多是磁声联合扫雷具。

猎雷装备猎雷是一种新出现的水雷清除方式,它以各种侦测手段发现水雷,标定其精确位置并完成识别后,使用炸药直接炸毁。猎雷装备最早是从上世纪60年代开始研制,70年代初,法国首先研制成PAP-104型猎雷武器,于1972年装备在“女妖”级猎雷艇上。猎雷装备主要由猎雷声呐、导航定位系统、设备显示控制装置和灭雷具组成。

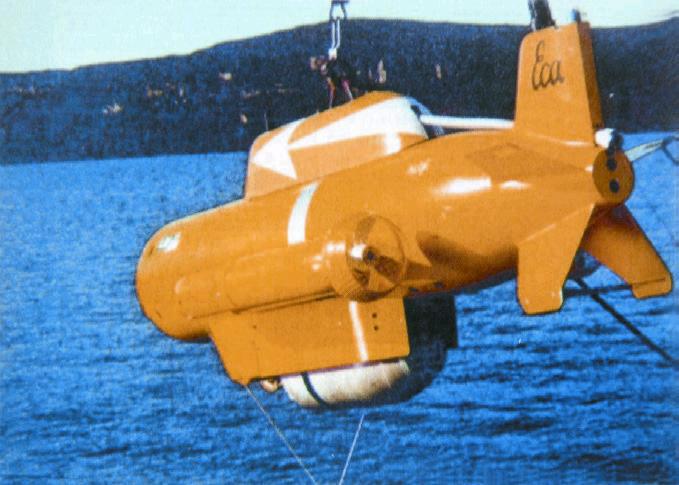

猎雷声呐和导航定位系统用于探测、发现水雷并精确定位。设备显示控制装置指电视摄像系统,用于识别水雷。早期猎雷作业时,该装置通常由潜水人员携带,现主要安装于灭雷具上。灭雷具是猎雷武器的核心,主要有两种:遥控潜水器和自航潜水器(AUV)。前者主要有英国的“射手鱼”和法国的PAP-104,后者主要有挪威的“水雷狙击手”和德国的“海狼”。灭雷具通常由猎雷舰艇放出,在母舰控制或导航系统的引导下,依靠自身动力航行至水雷旁,通过设备显示控制装置完成识别后,放置炸弹摧毁水雷。

比较而言,扫雷装备在除雷效率上要高于猎雷装备,并且对埋藏于海底泥沙底下或经过伪装掩蔽的水雷的清除效果更好,但作业方式显得比较被动、盲目;而猎雷装备的除雷精度更佳,能够准确清扫包括定时/定次水雷在内的所有类型水雷,同时安全性更好。

从孤单到陪伴,不断完善的多维反水雷体系

实战中,反水雷平台是扫猎雷装备发挥作用的基础。最初,反水雷平台主要是专门建造的扫雷舰艇,在危机四伏的雷区中频繁穿梭的各类扫雷舰艇验证了中国那句老话,“常在河边走,哪有不湿鞋”。朝鲜战争中,“联合国军”扫雷舰艇6死2伤的惨痛记忆使美国海军将扫雷的视线移到了天空。于是,在扫雷舰艇孤独航行了63年后,“空中强援”——舰载直升机加入了扫雷大军。随着反水雷作战需求的持续增强和技术的不断发展,如今,利用潜艇作为反水雷平台成为现实。活跃在海上的反水雷装备不再形单影只,海下、海面、空中,“三位一体”的多维反水雷体系初现峥嵘。

反水雷舰艇反水雷舰艇指使用扫雷、猎雷、破雷设备搜索和排除水雷的舰艇,包括扫雷舰艇、猎雷舰艇和破雷舰艇。由于工作环境恶劣、危险性大,反水雷舰艇在海军舰艇中享有尊崇地位。按照国际海军惯例,所有的海军舰艇,不分舰种和级别,不论吨位大小(包括航空母舰),在航行中与反水雷舰艇相遇时,都必须先向其鸣笛致敬。

扫雷舰艇,指专门设计用于搭载扫雷具的反水雷舰艇。在设计上,扫雷舰艇具有较大的拖力,主机功率除保证航速外,还能够提供足够功率拖曳扫雷具,并且还具备较好的海上续航性能。通常采用可调螺旋桨,以适应不同工况,设置有舭龙骨、防摇鳍、防摇水舱,保证在巨浪中的稳定性。同时还装有精确的导航定位设备,便于实时掌握扫雷路线,防止漏扫。世界上最早的专业扫雷舰艇是1909年俄国海军在圣彼得堡造船厂建造的“雷索”号和“爆破”号扫雷舰。一战和二战中,交战各方共投入了数千艘专业扫雷舰,清扫了超过10万平方千米的水域。二战末期,扫雷舰艇开始采用非磁性材料建造或采取消磁、降噪处理,并且尝试装备能够主动探测水雷的探雷声呐。如美国建造的“敏捷”级扫雷舰,舰体大部分采用了木质材料,装备了搜索锚雷的AN/UQS-1型探雷声呐,由扫向猎的趋势非常明显。我国最早建造的扫雷舰是6605型,该级舰是根据1953年6月我国向苏联购买的T43型基地扫雷舰的技术资料和器材设备仿制而成,其改进型6610型参加了抗美援越海上扫雷战斗和中越西沙海战,表现优异。目前我国装备的主力扫雷舰是081型扫雷舰。

猎雷舰艇,指专门设计用于搭载猎雷载具的反水雷舰艇。猎雷舰艇是在扫雷舰艇的基础上增加猎雷装备发展而来,因此,从一开始,猎雷舰艇就具备扫雷舰艇的所有功能,包括舰体结构。世界上首艘真正意义上的猎雷舰是英国于1973年建造的“威尔顿”号试验舰,采用全玻璃钢舰体,在此基础上,2年后开始了“亨特”级猎雷舰的设计。1980年,首舰“布雷肯”号服役。该级舰是目前英国反水雷部队的主力,尽管英国政府宣布将裁减大批海军舰艇,但到目前为止还没有一艘该级舰被列入退役名册,足见其重要意义。名气最大的猎雷舰当属1970年由法国、比利时和荷兰三国合作研究、设计和建造的“三伙伴”级猎雷舰,于1984—1987年服役,法国海军13艘、荷兰海军14艘、比利时海军6艘,此外还出口到多个国家。该级猎雷舰装备了DUDV-21B/D.TSM-2022 MK3探雷声呐和PAP-104型遥控潜水器。我国目前的主力猎雷舰艇是082Ⅱ型猎扫雷舰艇,2005年首舰服役,装备了先进的猎雷系统,当然,也搭载了扫雷具。事实上,由于扫雷装备和猎雷装备各有优劣,将两者集成在同一反水雷舰艇上使用有利于综合优点,刻意去划分扫雷舰艇与猎雷舰艇之间的界线已显得不再必要。例如美国海军在上世纪80—90年代间建造的“复仇者”级反水雷舰,基本模糊了扫猎属性。

破雷舰艇,指自身能够产生强磁场、发出声响和产生较大水压,以引爆水雷的反水雷舰艇。扫雷技术的发展促使水雷不断强化自身的抗扫能力,出现了配置有定时、定次和间歇工作装置的水雷。这类水雷在引信激活时不会马上接通爆炸电路,或者不会一直处于待机状态,一般的扫雷作业很难将其清除。另外,由于水压扫雷具的效果一直不甚理想,使扫雷作业变得相当复杂和困难。为此,在上世纪50年代初期,出现了一种新的扫雷装备——破雷舰。其特点是生命力强,抗爆炸、抗冲击、耐震动。这种“自杀式”扫雷的方式效果较好,基本上可以引爆各种类型的水雷,但风险极高。

反水雷直升机指搭载扫雷具进行扫雷作业的舰载直升机。从性能上分析,由于需要拖曳笨重的扫雷具,并且扫雷范围较大,因此,反水雷直升机必须是中型以上的舰载直升机。目前,世界上的反水雷直升机主要采用的是美国的MH-53E舰载重型直升机。该型直升机改装自CH-53E“超级种马”重型直升机。反水雷直升机具备高效的作业能力和相对安全的作业环境,是未来扫雷作业的发展趋势。为此,多个国家积极引进MH-53E,打造属于自己的空中反水雷平台。以日本为例,日本海自一直重视研究和发展直升机的布(扫)雷,至今已装备了10余架MH-53E,并且于2015年3月接收了首架由AW101直升机改装而来的新型MCH-101扫雷直升机,并外购了部分新型扫雷具,进一步强化了自身的反水雷能力。我国目前还缺少空中反水雷平台,未来可在直-20通用直升机的基础上发展舰载反水雷型号,加装探雷、扫雷设备,以大幅提升我国的反水雷能力。

目前来看,由于载荷限制,反水雷直升机主要还是用于扫雷作业,但发展猎雷能力是大势所趋。美国海军正在推进一项名为AMNSYS(机载反水雷系统)的计划,旨在发展一种自带简易动力装置,具备一定探测、识别能力,并装有战斗部的小型水下航行器EMDW(一次性灭雷武器)。在未来反水雷作战中,当航空猎雷声呐发现水雷后,该武器通过直升机直接发射,自动寻找目标并与水雷“同归于尽”。如果AMNSYS成功应用,那么反水雷直升机将增加新的功能标签。

潜艇,是布雷作业的优选平台,隐蔽、精确。然而,在反水雷领域,潜艇却是不合格的“清道夫”。一方面,潜艇自身强大的磁场不利于扫雷。消磁手段对于潜艇来说作用不大,磁异探测仪只要水下一定深度有大型钢铁物体就基本能探测到,认为潜艇消磁后就可以高枕无忧的行为无异于掩耳盗铃。另一方面,效费比不高。潜艇在水下拖曳扫雷具会大幅增加暴露风险,用价格不菲的潜艇去清扫廉价的水雷显得并不划算。若要将其用于反水雷作战,利用鱼雷管发射和回收反水雷平台似乎是唯一的技术选择。

上世纪90年代,美国海军研制并应用了NMRS(近程水雷侦察系统),本质是一个UUV(无人潜航器)。NMRS全长5.23米,直径533毫米,通过“洛杉矶”级核潜艇鱼雷发射管发射,配有前视多波束主动声呐和旁扫识别声呐。母艇利用长50海里的光纤电缆控制NMRS,能够以4~7节的航速航行5小时。由于存在导航精度较差,且需使用光纤电缆等性能上的问题,美海军转而开发LMRS(远程水雷侦察系统)AN/ BLQ-11。正在研制的LMRS全长6.1米,直径533毫米,内装前视声呐、旁扫识别声呐以及与母艇联系的声通信链。由潜艇发射后,LMRS能够在电缆控制下,完全自主航行40~48小时,每天可搜索35平方海里的水域。任务结束后,利用潜艇右舷鱼雷发射管内的机械手将LMRS收回到艇内。回收时,潜艇和LMRS以0.5~3节的航速航行,而在不能完全回收的情况下,则以7节航速拖曳LMRS。LMRS原定于2004年末装备“洛杉矶”级核潜艇使用,但因技术问题一再延期。在美海军的计划中,“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇和“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇也将装备使用这种系统。此外,英国的“马林”和法国的MM都是与LMRS类似的在研潜射反水雷无人潜航器。

综合比较,反水雷舰艇造价昂贵,作战效能较低,并且自身防卫能力弱,扫雷时往往需要驱护舰伴随保障,但续航能力强;反水雷直升机作业效率高,安全性好,但功能单一,续航能力较弱,需要防空力量的保护;潜射反水雷无人潜航器隐蔽性高,扫雷精度高,但效率较低,并且技术还不成熟,尚不足以大规模投入使用。可以预见的是,未来水雷阵将趋向网络化、智能化,从而形成一个包括水下监视、探测、搜索和攻击的完整水下作战体系。在这种情况下,如果不能建成多维融合的反水雷作战体系,那么下一次触雷将不再遥远。

从专业到普及,呼之欲出的“建制”反水雷能力

现代海战突发性强、节奏快,要求反水雷兵力能够在短时间内集结并迅速完成扫雷作业。然而,与此相矛盾的是,专业反水雷兵力总体上建造成本昂贵、效费比较低、部署缓慢。显然,在现有技术条件下,这种矛盾几乎无解。那么,如何在不花钱,或者少花钱的情况下,强化海军舰队的反水雷应变能力成为了各国海军继续解决的难题。为此,美国海军推出了第四版水雷战计划,明确提出通过发展“建制”反水雷能力,推进舰队反水雷能力转型的创新思想。这一思想得到了世界各国海军的广泛认同,纷纷制定了自己的未来反水雷计划,如法国SLAM-F计划、英国FMCMC计划、英法MMCM计划和澳大利亚Sea1180计划等,这些转型计划奠定了未来反水雷装备发展的基调,为下一代反水雷平台的建造指明了方向。

“建制”反水雷的概念是相对于专业反水雷而言,其核心是将反水雷作为舰队的一项核心作战能力,成为整个舰队的任务,而不再只是专业化群体的任务。这一转型不仅涉及到舰队组织编制、教育训练等方面的调整,而且最为重要的是需要发展“建制”反水雷装备予以支撑。从技术实现上分析,“建制”反水雷装备是在舰队中选择具备改装潜力的作战平台,在此基础上加装模块化设计的反水雷装备,从而在不影响作战平台本身战技性能的前提下增加反水雷功能。实际上,美海军早在2007年就在“伯克”级驱逐舰“班布里奇”号(DDG-96)上完成了AN/WLD-1(V)“1遥控猎雷系统”(RMS)的安装和试验。事实证明,通过模块化设计,普通水面舰艇完全能够摇身一变,成为专业的反水雷舰艇。更为典型的案例是“濒海战斗舰”(LCS),该型舰艇采用通用框架设计,通过不同任务包的“即插即用”,实现反潜、反水雷和水面作战能力之间的迅速切换,在大幅提高舰船使用效率的同时显著节省了开支。

不难想到,在“建制”反水雷思想的指导下,未来反水雷兵力将成为作战舰艇上的一个功能模块,反水雷平台从专业向普及的转变不会遥远。

从局限到全面,不仅是扫猎雷那么简单

随着战争实践的不断丰富,各国海军对反水雷作战的认识也经历了从局限到全面的发展过程。如今,扫猎雷作业实质上已成为了狭义的反水雷作战概念,而内涵更加丰富的反水雷作战还包括对战场环境数据的采集、处理,以及对敌布雷平台的监视与打击。从历史上看,这部分任务对反水雷作战的成效更加重要。美国前水雷战司令霍恩少将曾指出:“有效的反水雷,86%来自于平时的作战准备,而只有15%是在战争中实施。战前有效的准备工作,可以有效减少敌方布雷所带来的威胁程度和随之而来的反水雷任务。”可见,反水雷作战并非只是扫猎雷那么简单。

战场情报搜集水雷是预置武器,对战场情报掌握的详实程度将直接关系到反水雷作战的成效。从内容上讲,反水雷作战的战场情报搜集主要是对目标海域、重要航道、敌港口进行不间断监视,重点是敌布雷平台的活动规律和各类装备的部署情况,目的是大致明确雷区坐标、范围,水雷品种、数量,以及海岸防卫力量编成。朝鲜战争的元山登陆作战中,由于美海军情报人员没能和南朝鲜情报机构进行有效合作,致使海军不能做出准确的水雷威胁评估。结果是扫雷中途不得不转移清扫水域,而在扫雷舰艇触雷后,又因为不知道水雷的确切品种,使得部队处于进退两难的境地。直到10月19日,侦察人员才在一个废弃的房子里发现有被用于制作磁性引信的电线卷,美军才明白目前受到的是磁感应引信水雷的威胁。实际上,如果事先收集和研究情报,就能分析出这是苏联布雷的标志性做法:在海岸炮火的射程内布设触发雷,少量尖端的磁感应水雷则布设在港口附近。

水文气象数据采集作战水域的水文气象条件是反水雷作战必须考虑的重要因素之一。在扫雷作业中,较大的风浪会破坏吨位普遍偏小的扫雷编队队形,降低扫雷效率;海上能见度会影响扫雷舰艇对水雷搜索和定位的准确性;不同水层的水流速度和流向关系到扫雷具的下放深度和时机;海水的透明度则会影响航空扫雷作业的效果。在猎雷作业中,海水介质、海底地貌、海底地质和海况都会在不同程度上影响猎雷声呐的工作性能。当然,这些影响不一定全是负面的,例如泥浆底、淤泥底等软质海底,背景反射弱,水雷目标的回波信号相对较强,有利于猎雷声呐的探测和识别。

战场信息支援未来反水雷作战是体系间的对抗,而形成体系的根本是信息流转,因此,战场信息支援是发挥反水雷装备效能的“倍增器”。在实践中,通常采用建造反水雷支援舰的方式来连接不同层次、不同类型的反水雷装备,从而形成反水雷作战体系。反水雷支援舰的主要作用表现在两个方面:一是平时建立主要作战海区的海洋环境数据库与目标特性数据库,结合作战经验和作战模拟的相关结论,为编队反水雷作战提供实时辅助决策;二是作为反水雷部队的旗舰,依靠战术支援系统及先进的观察、通信、导航、定位设备,完成编队中反水雷兵力内部的协同,以及与友邻作战单元的协调与沟通。日本的“浦贺”级“浦贺”、“丰后”号以及韩国的“元山”级“元山”号都是典型的反水雷支援舰。

从躲避到反击,被迫进化的“敌人”带来新挑战

水雷与反水雷装备这对“百年冤家”总是在相互鞭策中被迫进化,在毫无死角的“三位一体”反水雷作战体系面前,形单影只的水雷无所遁形,是继续躲藏还是主动反击?水雷的回答是:两手都要抓,两手都要硬。

强化隐蔽性能猎雷手段的逐渐成熟使通过开发新的引信技术提升抗猎扫能力的方式似乎不再可靠,转变思路,采用新的隐藏方式成为各国海军研究的新课题。目前来看,主要有四种技术途径,共同点均是采用各种手段躲避猎雷声呐的探测。一是采用隐身设计。即根据声呐探测距离与水下目标的声呐散射截面积成正比的原理,抛弃圆柱形或圆形的传统外形设计,实现对声呐的隐身。主要方式是以软体橡胶或塑料袋囊代替传统的硬式雷壳;用液体炸药代替固体炸药,制造出可随水流、水波变化的软体水雷,由于其表面特征与海水极为相近,现有猎扫手段很难发现。二是采用隐身材料或涂层。即采用能够有效降低声呐反射率的特殊材料,或在雷体上喷涂具有吸声特性的涂层。三是自掩埋。即利用声波在泥沙中衰减较快的原理,为水雷加装一套自掩埋系统,当水雷沉底后利用系统动力将泥沙搅起覆盖自身,这种方式不仅能够躲避猎雷声呐探测,而且还能有效迷惑灭雷具的近距离识别。四是加大布设深度。声呐探测距离随深度的加大而快速衰减,加大布深是水雷提升抗猎扫能力的通常选择。现今开发或正在研制的深水水雷深度都在300米或300米以上。例如意大利的MR80沉底雷布设深度为300多米;美国的MK60自导水雷布深可达760米;意大利的“罗拉”自导水雷布设深度据称可达6 000米。

发展反制手段对于扫雷具而言,发现水雷不一定能够排除水雷,因为并不清楚水雷引信的具体设置,但如果被猎雷武器发现,那么水雷只有坐以待毙。针对这种问题,采取“以攻对攻”的方式能够克服水雷在猎雷武器面前的劣势。即积极发展一些以抗猎和反灭为目的的水雷,主动打击进行反水雷作业的灭雷具、猎雷艇、猎雷声呐和反水雷直升机,以增加水雷与反水雷武器抗衡的能力。或许,未来猎雷作业不仅仅是“杀”雷,还要防止被雷“杀”。

采用隐身设计和反猎雷设计的水雷在抗猎扫能力上发生了质的飞跃,从躲避到反击的转变,不仅是水雷为求生存的嘶声呐喊,而且也是给反水雷装备递上的一封新的挑战书。如何接招,反水雷装备也要转变思路。

从有人到无人,从此与危险说再见

水雷抗猎扫能力的不断强化和演变,使得未来反水雷作业的难度和风险都在显著上升。实际上,反水雷装备的被动属性决定了规避风险是永恒的课题,从这个角度来说,反水雷装备向无人化发展是大势所趋。

无人水面艇(USV)相较传统水面快艇,无人水面艇航速较高,能够做一些超常规的航行动作,非常适合未来反水雷行动。美国兰德公司在《美国海军无人水面艇使用方案》研究报告中分析了USV在水雷战中的运用,列举了7个方面的能力,包括水雷对抗战场空间情报准备、二次猎雷和排雷、步进式自主猎雷和排雷、机械扫雷和收雷、感应扫雷、雷场检验以及布雷。英国也在积极发展用于反水雷作业的无人水面艇。2012年,英国泰勒斯(Thales)公司与水面自主航行器(ASV)有限公司签订合同,为未来艇外反水雷(MCM)作战任务研发一款可重新配置的无人水面艇。法国未来的新型反水雷舰艇在执行反水雷任务时,将通过一艘多功能无人水面艇将MCM装备运送到雷区,目前这个USV已经通过演示验证,取名为“史蒂伦都”。但是,无人水面艇一般吨位较小,续航能力较弱,在大范围海域的反水雷作业方面显得“心有余而力不足”。未来利用无人水面艇进行反水雷作业的趋势应该是构建网络化无人水面艇群,形成相互连通、自主调整的无人反水雷编队,构建集群反水雷能力。

无人潜航器(UUV)利用无人潜航器进入雷区搜索排雷已成为各国海军反水雷计划中十分明确的内容。它将反水雷舰艇设计制造的重点,从不惜一切代价将舰船自身的物理场信号降低到最低限度、提高其抗爆炸冲击性能,转移到提高舰船的适航性能、指挥控制功能等通用舰船设计制造技术上来,能够显著降低反水雷舰艇的建造成本。从作战使用上看,未来反水雷舰艇将不再进入雷区,通过布放无人潜航器,在相对安全的水域进行远程控制。从技术发展上看,缆控无人潜航器已比较成熟,例如上文中提到的美国LMRS潜射无人潜航器。目前正在向自主化发展,例如瑞典的62MR型自主水下航行器(AUV),由水面舰船布放和回收。相比较而言,AUV的活动范围将远大于UUV,好处是具备更大范围内的快速探测能力。

从有人到无人,反水雷装备正向着高度自主化的目标大步迈进。而与此同时,在水雷战舞台的另一侧,水雷也在向这一目标疾驰。武器装备领域的矛盾对抗是一场没有终点的赛跑,也正是因为“永远在路上”,看不见的未来才会令人向往。