基于F组合系统的体育课堂有效互动设计

马艳红,金 帆

(沈阳体育学院体育教育学院,辽宁沈阳110102)

基于F组合系统的体育课堂有效互动设计

马艳红,金 帆

(沈阳体育学院体育教育学院,辽宁沈阳110102)

在体育新课程理念转化为体育课堂教学实践的进程中,尚有理论断层之处。课堂教学中无效或者低效互动行为大量存在,直接影响到体育课堂教学效果。本研究结合中学体育课的现场观察以及中学体育教师与学生问卷调查的结果,揭示体育课堂互动行为中的缺失与失范之处;在此基础上,依据行为互动学、群体动力学和环境心理学,揭示F组合系统是体育课堂互动行为发生的载体,分析梳理基于F组合系统的体育课堂有效互动空间设计的方法及其案例,将有助于体育教学教学效益的提高,力求为体育课程改革的深入进行提供借鉴和参考。

课堂互动;失范;F组合系统;有效互动

课堂互动作为教学过程的本质属性,其作用与地位在体育教学中日渐凸显。随着新体育课程改革进入攻坚阶段,人们开始将研究的触角伸向了微观教学世界。重过程、重体验、重探究的新课程理念使课堂不再呈现枯燥的技术传授状态,而是让学生动起来、练起来、活跃起来,体育课堂呈现生机勃勃的景象,从根本上焕发了课堂的生命活力。然而,新课程的理念如何转化为体育课堂教学实践,理想与现实连接的路径是什么,尚有理论断层之处。出现了表面上课堂气氛十分热闹,却非但不能促进学生思维的发展,有时甚至给课堂教学带来负面影响的“互动”。应该说,在理论层面,体育教师对课堂互动的认识、理解与实践尚处于浅层表面。在实际操作过程中,广大体育教师遇到了诸多困惑,尚有诸多失范之处,致使无效或者低效互动行为大量存在,直接影响到体育课堂教学效果。

群体动力学学者柯义尔认为团体的空间可以产生限制,使团体成员在一个特定的场地内集中焦点于团体[1]。团体的空间因素可以通过活动场域、个人空间和空间安排3个向度进行分析。环境心理学关于密度、拥挤、私密性、领域和个人空间所提出的理论基础,为互动主体、活动空间和彼此的互动关系提供了重要理念。

新课程改革的深入进行需要相应研究的智力支持。本研究结合中学体育课的现场观察以及中学体育教师与学生问卷调查的结果,在揭示体育课堂互动行为中的缺失与失范之处的基础上,依据行为互动学、群体动力学和环境心理学,分析梳理了基于F组合系统的体育课堂有效互动空间设计的方法及其案例,运用于中学体育课堂师生互动的实践,力求为体育课程改革的深入进行提供借鉴和参考。

1 研究方法

1.1 人种学研究方法

人种学是一种质性研究方法,又叫实地研究或者定性研究。在人种学“抽取能够为研究问题提供最大信息的人、地点和事件”的研究倾向指引下,为了解体育课堂互动行为的真实问题,研究小组以非参与者的身份观察了中学体育教学中教师和学生的互动行为,对沈阳市、辽阳市2个城市的4所高中、4所初中、1所完全中学的17位教师分别进行了为期1周左右的体育课观察,总计22课次[2]。在观察对象中,绝大部分是工作年限不满5年的年轻教师,还有一部分是实习教师,均为没有获得过全国优质课的教师。

1.2 问卷调查法

为考察辽宁省中学体育课堂有效互动的现实状况,采取分层抽样的方法,向盘锦市高级中学、法库市高级中学、新民一高、青松高中、沈阳市第21中学、朝鲜二中、朝阳市第一高级中学、建平高中、建平实验高中等9所高中,沈阳61中、沈阳46中、沈阳85中学、沈阳84中学、沈阳43中学、沈阳116中学等6所初中发放教师问卷150份,回收149份,有效问卷125份,有效回收率为83.3%;学生问卷1 800份,回收1 714份,有效问卷1 331份,有效回收率为73.9%,符合问卷统计要求。问卷的效度采用的是专家评价的方式,问卷效度评定符合要求。

2 研究结果与分析

2.1 体育课堂互动行为的失范之处

通过对体育课堂互动的构成进行分析,能够找到描述体育课堂互动状态的具体指标,这些指标就是体育课堂互动的维度,寻找互动指标的过程就是对互动维度的分析。体育课堂互动有4个维度,即向度、深度、广度和频度。课堂观察和问卷调查结果表明,当前的体育课堂互动在各维度均呈现出不同程度的失范之处。

2.1.1 体育课堂的互动向度呈现双方的情感疏离与地位失衡 体育课堂互动中的向度是表明互动双方——体育教师和学生关系性质的维度。社会学认为,情感上的亲疏爱憎与地位上的高低尊卑是人际互动中两个最基本的向度[3]。在课堂观察中发现,大部分体育课堂互动中存在着较多的认知互动,如体育教师对技术动作要领的讲解、动作示范以及纠正错误动作等,而师生间情感方面的互动较少。为保证体育课堂教学的有序和高效,体育教师自觉不自觉地运用教师权威,学生只是一味机械地模仿,课堂教学难免呈现“一潭静水”。师生、生生之间缺少爱与理解的关怀,彼此之间存在着情感危机,由于感情淡漠甚至是缺乏信任感,学生对于体育教师并非很信服,影响到学生的运动参与。

在我们观察的体育课中,不同于全国优质课中轻松愉快的体育课堂氛围,很多体育教师在课堂教学中自觉不自觉地运用教师权威,教学态度严肃,威严型体育教师比比皆是。访谈中了解到,体育教师认为现在的孩子太“皮”,上课不能给他们“好脸”,否则的话整个课就乱了,接话不断、嘻嘻哈哈不断,会吵闹着要自由活动的时间,课堂秩序很难保证。为此,体育教师只能板起脸来,采取“强制”的方式要求学生遵从。

在问卷调查中也发现,有24%的体育教师在课堂上无视学生的主体地位,当学生对体育教师的课堂不感兴趣后,不能及时予以调整,或者无动于衷继续上课,或者让学生自由活动。

2.1.2 体育课堂的互动深度呈现形式化 体育课堂互动中的深度指体育教师与学生之间或者学生与学生之间的互动进行程度深浅的维度。课堂互动要求教师和学生能够全身心参与课程文本的解读过程,通过问答、对话、讨论、商榷、争辩以及体验而使价值在个体身上的意义生成成为可能[4]。体育课堂互动过程中,体育教师和学生应该在具有启发性、可探讨性、有深度的问题的基础上,进行情感的沟通与思维的碰撞。

在公开课的体育课堂上,能够看到体育教师与学生言语互动不时出现:“同学们,老师说的对不对啊?”“同学们,大家明白了没有啊?”“同学们,我们做个游戏好不好啊?”“同学们这个同学做得好不好啊?”学生纷纷大声地、积极地回应体育教师:“对!”“明白了!”“好!”“好!”貌似很热闹,课堂氛围热烈,师生语言互动频次高。然而刻意追求的提问互动对学生思维的发展毫无益处。这种形式化的课堂互动并无助于学生的发展;在部分体育课堂上,生生互动也呈现形式化,学生与学生之间缺乏实质性的合作。任何有效的互动方式必须以学生扎扎实实的独立学习为基础。生生互动不是体育优秀生做小老师、其他学生态度疏离,而是每个学生积极参与的过程。

在问卷调查中也发现,有10%的体育教师还没有认识或者说掌握课堂教学中发展学生的能力、提高学生互动行为参与度的重要性。

2.1.3 体育课堂的互动广度呈现参与者范围有限

体育课堂互动局限于体育场馆这个特定的领域,有明确的行为规范,使学生习得知识、技术与技能,获得发展。体育课堂互动的广度包括两种情况,一种是每一个互动行为发生的范围,这种情况下,并不是互动的范围越大越好,如发生在体育教师和全班学生之间的互动尽管范围很大,但有时并没有发生在学生学习小组之间的互动效果好,这要结合课堂教学内容,以学生发展为终极目标来考虑;另外一种是每节课中互动行为参与的范围,这种情况下互动参与的范围越大越好。

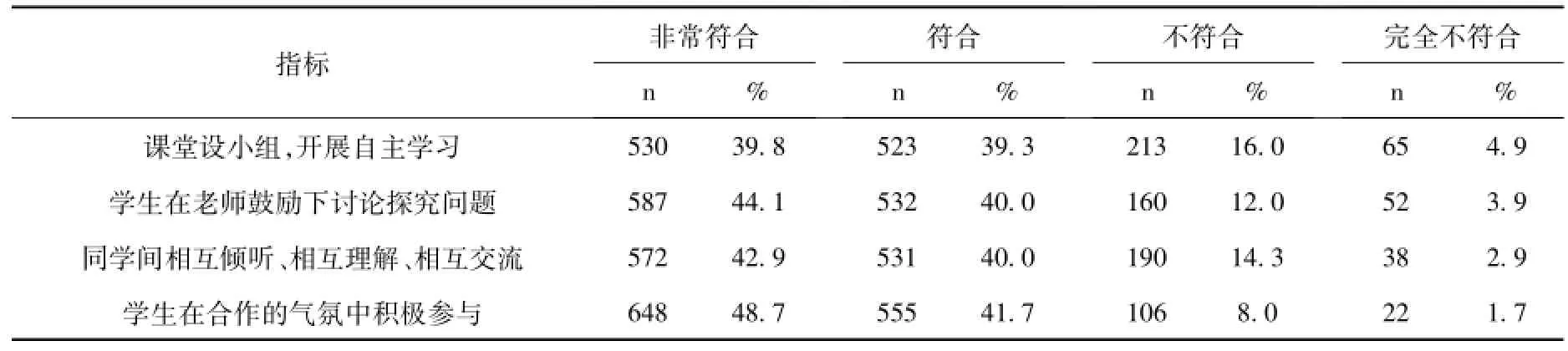

在问卷调查中,表1的数据反映了原本需要全体学生参与的课堂互动只有不到80%的学生参与,尚约有20%的学生没有进入体育教师课堂中设置的自主学习情境,体现了无效甚至是负效的互动。

表1 中学体育课堂互动学生参与情况N=1 331

2.1.4 互动主体——不自觉缺失 新的课程理念强调以学生为主体,强调把时间还给学生,把课堂的空间还给学生。在体育课的观察中发现,很多体育教师都这么做了。贯彻得更彻底的情形是,体育教师组织学生做完准备活动后就将课堂交给学生,更有甚者准备活动都不做了,直接“放羊”。学生三三两两,分散在运动场上,学生对这种轻松的体育课堂很是欢迎,感兴趣,积极性高,课堂氛围也是十分热闹。体育教师有的是抄手站立,有的是斜倚在单杠上,有的在打电话,有的干脆直接回办公室了,几乎没有体育教师深入到学生的活动中。似乎把课堂还给学生,体育教师就没事,就可以“解放”了。体育教师只充当了课堂教学互动的旁观者,缺乏对课堂教学互动的有效调控。而学生对本节课自己应该学到什么,学会什么,并不十分清楚,在课后就更不会主动去思考,课堂教学效果可想而知。

以学生为主体,给学生空间,不等于“放羊”。在每一节体育课堂上,既会有一些活跃的学生积极参与,同时更有一些被动参与甚或根本不参与的学生。作为体育教师,要特别关注那些没有参与的学生在做什么。体育教师应该参与到学生合作学习的过程中,引导学生从互动一开始即进入角色,主动进行练习,大胆发表自己的观点,虚心观察其他同学的动作,耐心倾听别人的意见。生生互动时确保信息交流与传递的质量,避免学生时间空耗。

2.1.5 互动机会——不均等 体育课堂互动中存在着差异性,有的差异性是客观存在的,且有积极的意义。有学者指出,教师互动行为存在适当的对象差异有助于激发学生的学习动机。但有些差异是可以避免的,否则就会引起教学的不公平问题。或者说,肯定体育教师互动行为存在适当的对象差异的合理性也不意味着体育教师可以对学生不平等对待。

课堂观察中发现部分体育课在仅有的几次互动中往往是运动技能比较强、性格外向、组织能力强的学生表现活跃,积极发表自己的见解,而部分学生或趁机捣乱,或沉默不语,即使是在准备较充分的公开课中,很多学生也很像在做样子,没有真正参与到小组的合作互动中去,使学生之间的互动流于形式。这种互动通常是由于教师引导不当,或者因为教师分组不合理导致的,这对学生的发展是极不公平的[5]。

2.2 体育课堂互动行为发生的载体——F组合系统

肯顿认为,互动就是参与者进入一个场合即是进入了一个复杂的关系系统。舍夫兰考察了一个完整的互动事件,在考察过程中揭示出了这个事件怎样能够在几个不同的层面上组织起来,并指出它具有一个程序性的结构。舍夫兰认为,身体的朝向往往为互动提供一个“框架”,互动过程中人们总要建立一个空间和朝向上的关系,可以看成是行为的相互关系的系统[6]。这个系统肯顿称之为F组合系统。

在体育课堂中,体育教师采取的教学组织形式多种多样,如横队、纵队、圆形、马蹄形等,这时,体育教师和学生或者同一朝向,或者不同朝向,或者距离近,或者距离远,无时不刻不在保持空间和朝向的关系,这个行为结构系统就是F组合系统。作为互动的一个重要手段,F组合系统构成了一个个独立的互动情景;其次,按照可观察行为的构成来描写互动的区别性单位,然后把这些单位分析为若干组成成分,是体育课堂互动行为发生的空间基础,会影响到互动行为的时间、互动主体、互动频率、互动范围和互动质量。

2.3 体育课堂有效互动的空间设计

实现体育课堂的有效互动,要求体育教师有效使用F组合系统。

2.3.1 学生站位的科学排列 亚当斯和比得尔研究发现,在教室前排和从前排到教室中间的地带的课堂气氛比较活跃,将这个区域称为“行动区”[7]。处在“行动区”的学生在课堂上表现活跃,能积极发言和回答问题,他们参与课堂活动及与教师交流的时间和次数明显比坐在教室后排的学生多。

在体育课堂上,体育教学队列的排列顺序通常是按照身高大小依次排序,身材高大的学生在排头,身材较小的学生在排尾,而且一经排定,不会再更改。有研究表明,体育教师同处于队列中间的学生发生更多的互动,同处于排头的学生次之,处于排尾的学生同体育教师的互动最少[8]。这是由于课堂上的空间距离以及体育教师和学生在F组合系统中的位置决定的。课堂观察中发现,中等身高的学生常常能占据体育教师的最好视线区,而“高个”学生往往是体育课堂的优异生,他们同体育教师的互动机会更多;体育教师常常带有对“矮个”学生的疏远倾向,“矮个”学生往往对体育教师也易敬而远之。久而久之,这部分学生群体可能会失去对体育学习的兴趣,运动参与降低。

有研究表明,学生的性格、气质、智力均不同程度地受到其空间位置的影响,且学生位置从左至右定期调换,可有助于大脑左半球抽象思维与右半球形象思维的发展[9]。体育教师应该重视科学地安排学生在队列中的位置,打破身高排列的传统做法,根据不同的教学内容、不同的教学方法,适时调整、科学安排学生在队列中的位置变化。

2.3.2 队列队形的合理使用 在体育课堂教学中,常见的队列安排形式有秧田形、马蹄形或新月形、正方形或圆形(表2)。

表2 队列安排形式对比

2.3.3 体育教师位置的适时移动 在体育课堂教学中,体育教师站位是否合理,对教学质量的影响是明显的。体育课上学生队形变化多,身体练习形式多,教学内容手段多。教师和学生在课堂上的位置不是一成不变的,尤其是体育教师,随着课堂的进度会不断地移动自身的位置。如何正确选位,始终保持最佳位置状态,是体育教师需要关注的细节。

研究体育教师在课堂教学中的位置移动,学者们通常运用九宫格图。将体育课师生活动的主要区域分成9个区域,观察记录教师在各个区域移动位置的持续时间以及教师移动位置停留的次数。体育教师在课堂教学中的移动路线的九宫格图是千变万化的。理想中的九宫格路线应该是各个区域互相连接,经计算连接方式达70种。但在实际教学中不可能完全实现,体育教师如果能做到移动路线覆盖九个区域就已经足够了。通过对优秀课的观察发现,体育教师在其中一个区域时间最长,亦即与这个区域的学生互动最多,持续时间约为50%左右;而在其他8个区域的移动时间基本相同,与学生互动的时间和机会也均等(图1)。

图1 优质体育课体育教师移动路线九宫格

通过研究可知,体育教师在各个区域移动的次数越多,师生互动的机会就多。因而体育教师在分组练习时尽量做到与每小组进行互动,或是在队形变换时尽量做到照顾每一区域的学生。

2.3.4 体育课堂教学组织的合理设计 就体育课堂的结构而言,在开始部分,体育教师以讲解为主,站定一个位置基本不再移动,这时可采用弧形和折线形;准备部分时,体育教师通常采用圆形;结束部分通常采取和开始部分同样的队形。基本部分最灵活也最复杂,下面以示例说明。

图2 学生人数少时的教学组织设计

1)当教学班级的学生人数较少时,体育教师可采用与大多数学生能够进行互动的半圆形或者马蹄形或者圆形(图2)。管理学和组织行为学的名词,揭示的是个体在群体活动中的状态。在体育课堂教学中,参与是行为主体自愿、主动地介入学习过程并实现行为主体自主与自觉的一种活动态度。学生自主参与是一个组合概念。学生参与的结构包含两个维度,即“积极参与”和“有效参与”[10]。无论是从学生学习获得知识经验的性质,还是从学生学习获得知识经验的方式来看,学生的学习可分为接受性学习和自主参与学习。接受发现,机械有意义,这是划分学习的两个维度,这两个维度之间是互不依赖和彼此独立的[11]。也就是说,在体育课堂教学中,学生既可以有机械地接受学习,如模仿体育教师,身体机械地随着体育教师做动作;也可以有发现式地有意义学习,即自主参与学习。在体育课堂互动过程中,学生需要从更大的广度和深度上认识并发展适应、合作、决策、批判等方面的能力。通过自主参与,成为知识的主动发现者与探索者,成为自我主体建构与发展的建设者,并在每次参与过程中实现创造性的发展。体育课堂互动的开放性和社会性为促进学生的发展提供了现实可能。在互动的过程中,体育教师和学生自主能动地互换交流、衍生创造出新的知识和信息。学生对课堂的知识、技术、技能具有个体的自主意识,彰显了学生自主性价值。

2)采用“V”形“W”或“M”形、多个“V”或“W”组合等队列队形,体育教师能够观察到每一名学生的动作,更有利于师生互动(图3)。3)多元组合。在进行分组教学时,体育教师需注意自己的站位与队形的组织能够与各组保持均等的互动,避免厚此薄彼(图4)。

图3 有利于教师观察的教学组织设计

2.4 基于F组合系统体育课堂有效互动设计的要求与建议

2.4.1 以学生自主参与为价值基础 参与,是源于

图4 多元组合型设计

2.4.2 以追求教育民主与公平为价值取向 民主教育中的体育课堂教学应该有利于个体权利的实现,为学生搭建发展的平台,提供平等的机会。体育课堂互动为推进教育民主提供了模型。体育课堂互动的价值内涵是要实现师生自我发展,使学生的潜能得到最大的发挥提升,而不是给学生提供固定的知识体系,维系权威的课堂秩序。课堂目标的达成有赖于互动关系和规则程序的不断调试和变更。参与、协商、对话,建构、生成、创新,这些课堂互动的内在要求赋予了师生基本的课堂话语和实践权利,课堂情境、经验重组、互动交错决定了规则、方法、策略的多样性,所以课堂互动指向学生学习权利的实现、能力的增长、素质的提高,从总体上说就是要增强学生对自己的环境以及命运的控制力。

2.4.3 在教师接受反馈信息方面要有利于真实与快速 如在分组集体练习掷垒球或双手掷实心球时,教师应站在该组(排)练习的一侧稍前些;篮、排球等项目学生分别在两个球场练习时,教师一般站在两球场之间不停地巡视,必要时要走进一个或另一个场地去临场指导,但要全面兼顾,不要在一边停留过长的时间;在学生做鱼贯练习时,如高抬腿、前滚翻、循环练习的某一站等练习时,学生有序而动,教师应相对固定一点,让每一个学生在其面前表现。

2.4.4 在课堂组织方面要有利于有序与高效 在各种教学组织形式中,教师站位要自然合理,要有利于学生练习的顺利进行。如教师在换位移动时,不要从学生队伍中穿过;在学生跑步或投掷项目练习中,不要从前面横穿;而在集体练习中如发现有错误动作的学生,则又应该抓住练习间歇及时到队伍中去给予个别指导;队列练习时教师的换位通常要用跑步来完成,而不能用慢步;有时为了看清学生的练习,还需采用跟随移动观察法。另外,教师取位也应考虑到方便指导,如本次快速跑练习的主要任务是学习起跑技术,教师的位置应在起点附近。同样是快速跑,如果本次练习的主要任务是提高途中跑技术,教师则应站在30 m左右段一侧,离开跑道6 m左右的地方,以便全面观察和及时指导。在前滚翻、单双杠、投篮等练习中,教师要站得相对靠近练习者,并勤走动,以利于及时帮助与指导。

2.4.5 在师生情感方面要有利于信任与关怀 体育教师课中正确的选位能加深师生感情,如在类似于拔河比赛项目的练习中,教师取位要站在两队之间,不要偏向一方,以示公正;在一些练习或游戏中,体育教师可以加入到学生练习中,引导学生顺利进行,调节练习气氛;给各小组或个别学生指导的时间、机会要相对均等,不要偏向于个别学生。

3 结论与建议

3.1 结论

1)体育课堂互动行为存在着诸多失范问题:在体育课堂互动向度方面,存在着互动双方情感疏离与地位失衡的问题;在互动深度方面,存在着互动形式化、深度不足的问题;在互动广度方面,存在着互动参与者范围有限的问题以及体育课堂中的互动主体不自觉缺失、互动机会不均等问题。体育课堂互动的无效与失范状态会直接影响到体育课堂教学效果。体育教师的教学失却创造性智慧,职业性增强,但专业性降低。

2)研究课堂互动行为发生的载体——F组合系统有着行为互动学、群体动力学和环境心理学的支持。

3)基于F组合系统的体育课堂有效互动设计,主要体现在学生站位的排列顺序及体育教师对队列队形的组织调动。在进行设计时,要以学生自主参与为价值基础,以追求教育民主与公平为价值取向,在教师接受反馈信息方面要有利于真实与快速,有利于课堂组织的有序与高效,有利于师生情感的信任与关怀。

3.2 建议

1)体育教师在课堂教学设计时需要有意识地规避互动中的失范行为,建立有效的课堂互动。

2)体育课堂有效互动以学生自主参与为价值基础,以实践为价值取向,最终达到教育民主的理想境界。其中,平等关系是体育课堂有效互动的前提,对话教学是体育课堂有效互动的基础,机会均等是体育课堂有效互动的保证,氛围营造是体育课堂有效互动的关键,多元评价是体育课堂有效互动的保障,在教学中应该以科学的方法构建“学习共同体”,形成动态生成的体育课堂,在此过程中,体育教师获得专业发展。

[1]李郁文.团体动力学——群体动力理论、实务与研究[M].台北:桂冠园图书股份有限公司,2001:30.

[2]马艳红,何敏学.基于研究范式整合的体育课堂互动行为研究[J].沈阳体育学院学报,2013(1):88-91.

[3]郑杭生.社会学概论新修[M].北京:中国人民大学出版社,2003:83.

[4]杨小微.价值资源开发与个体意义生成——当代学校课堂教学中道德价值的形成过程探讨[J].思想理论教育,2006(2):11-14.

[5]边丽丽.中学体育课师生互动的差异性研究[D].沈阳:沈阳体育学院,2013.

[6]亚当·肯顿.行为互动[M].张凯译.社会科学文献出版社,2001:9-11.

[7]陈云虹.基于WEB的网络课程学习监控体系的构建[D].西安:陕西师范大学,2004.

[8]唐炎,虞重干.体育课堂互动的特征、影响因素及存在问题[J].体育学刊,2009(5):60-64.

[9]傅道春.教学行为的原理与技术[M].北京:教育科学出版社,2001:97-99.

[10]关文信,单余岱.论学生主体参与教学的价值及标准[J].现代中小学教育,2002(10):8-10.

[11]邵瑞珍.教育心理学[M].北京:教育科学出版社,1983:26-28.

责任编辑:刘红霞

Design of Effective Interaction of Sports Course Based on the F Combination System

MA Yanhong,JIN Fan

(School of Physical Education,Shenyang Sport University,Shenyang 110102,Liaoning,China)

A t the crucial stage in the physical education curriculum reform and the concept of new curriculum into practice in the process of physical education class teaching,there are theoretical faults.Invalid or ineffective interaction in classroom teaching behavior abounds,directly affecting the sports classroom teaching effect.This study,with the field observation of middle school physical education and the result of the questionnaire of middle school physical education teachers and students,reveals the absence of physical classroom interaction behavior and anomie;At the same time,in the interaction,group dynamics and the theoretical basis of environmental psychology,it puts forward the combined system that F is the carrier of physical classroom interaction behavior occurs.It fully analyses based on the combined system of sports class,F effective interactive space design method and its case,and puts forward some requirements and Suggestions,using the practice of secondary school physical education classroom interaction between teachers and students.It helps improve the quality of physical education teaching efficiency and makes every effort to provide reference for physical education curriculum reform and the reference.

interaction of sports course;anomie;F combination system;effective interaction

G807.01

A

1004-0560(2016)05-0119-06

2016-08-10;

2016-09-28

教育部人文社会科学研究项目(12YJC880073)。

马艳红(1972—),女,教授,博士,主要研究方向为体育教学理论。