近代我国学校体育制度变迁过程探析

闫 静,仇 军

(1.吉林体育学院,吉林长春130022;2.清华大学体育部,北京100084)

近代我国学校体育制度变迁过程探析

闫 静1,2,仇 军2

(1.吉林体育学院,吉林长春130022;2.清华大学体育部,北京100084)

以制度变迁理论和嵌入性理论为理论基础,以1904~1937年间我国学校体育制度变迁过程为具体研究个案,将其演变过程划分为移植、发展和转型3个阶段。通过对3个阶段中的行动者、制度逻辑及制度所处环境等要素进行分析,揭示近代中国学校体育制度变迁具有“冲击—反应”模式的内生特征、“移植、变通与适应”的过程特征及“独立性、关联性与因果性”的外显特征等3个主要特征。它是一个复杂多变的过程,既包含由上而下的强制性变迁,也包含由下而上的诱致性变迁,是在内外因素共同作用下的渐变过程。但综合来看,限于当时的社会环境与经济条件等方面的制约,近代学校体育制度的变迁具有明显的国家强制特征,未能很好地解决嵌入性问题。

学校体育制度;制度变迁;制度移植;嵌入性

1904年《奏定学堂章程》颁布,标志着中国近代学校体育的产生,相应的学校体育制度也随之建立。经历了几十年的发展,到1937年该制度已日渐规范,步入正轨。那么中国近代的学校体育制度是如何从无到有、发展演进的呢?既有研究多从社会思潮、外来文化等方面对此问题进行解释与分析(邵伟德,2001;张兆才,2005;胡科,2010;梁娅红,2012;沈丽玲,2013;周丛改,2014),还有少数学者从社会变迁的角度探讨了近代学校体育功能与制度的演变(周冰,2013;杨雪妮,2014)。以上研究为本文提供了坚实的基础,但从整体来看,鲜见从国家治理的内涵和学校体育的制度属性来对我国学校体育制度的变迁过程进行考察。笔者之所以提出此观点,是因为近代学校体育成立之初和之后的很长时间内,都是以“军国民”为形式,通过有组织的形式制度化去除“中国素习,士不知兵,积弱之由,良非无故”,以达到“忠君、爱国、卫国”的目的。尽管在形式上它是教育制度的一种,但在本质上隶属于国家的行政制度,展现的是国家的政治制度在学校体育治理上的安排,是国家治理的方式之一。因此,本文试图从制度变迁的社会过程角度对此进行学理上的阐释,旨在拓宽我国学校体育研究的视角,同时深化对我国学校体育制度变迁的认识。

1 理论基础

1.1 制度变迁理论

制度变迁理论(Theory on Institutional Change)是美国著名经济学家道格拉斯·C·诺斯提出的,他认为制度是一个社会的博弈规则,或者更规范一点说,它们是一些人为设计的、型塑人们互动关系的约束[1]。诺斯还指出,制度变迁(institutional change)决定了人类历史中的社会演化方式,因而是理解历史变迁的关键。制度可以被看作是被组织或个人生产出来的一种公共产品,但是在人的有限理性和资源的稀缺性的作用下,制度的供给也就变得有限和稀缺。随着时间的推移和人理性程度的提高,会导致制度的创立与变更,以满足人们对新制度的不断需求。当制度的供给与需求均衡时,制度是稳定的,不会发生变化;当供求关系失衡时,就会发生制度的变迁“Change”。因此,制度变迁可以概括理解为“一种制度的框架的创立(新)和被打破”[2]。

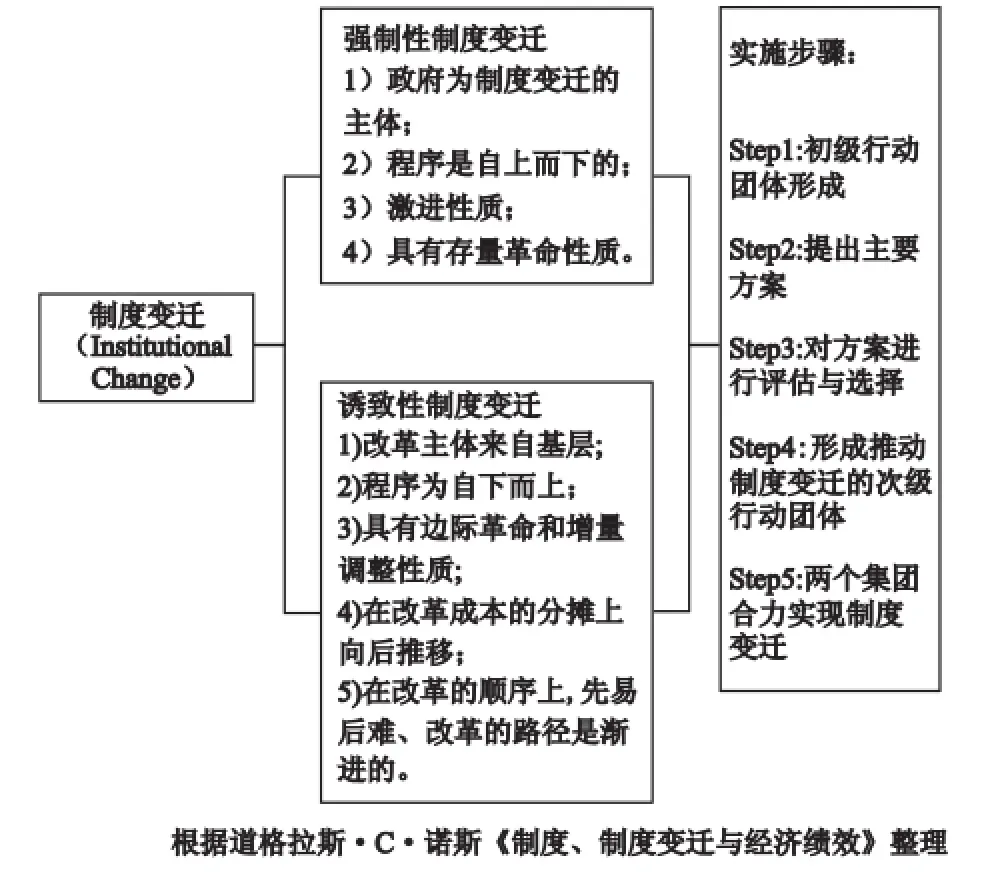

根据行动集团的经济主体的不同,制度变迁通常被划分为强制性制度变迁和诱致性制度变迁两种类型。其中强制性制度变迁是“自上而下”的变迁,由政府充当制度变迁的主导者,通过政府法令、法规的形式引入和实行;诱致性制度变迁是“由下而上”的变迁,通过个人或群体自发倡导和组织来实现。这两种不同类型变迁都要经历图1中的5个步骤实现:1)形成第一行动集团;2)在第一行动集团的倡导下提出主要方案;3)对提出的方案进行评估与选择;4)形成推动制度变迁的第二行动集团;5)第一行动集团与第二行动集团协力实现制度变迁。

虽然制度变迁理论是在对经济活动的解释中建立起来的,但从新经济社会学的角度分析,“经济行为只是社会行为的一种形式,经济行为从内容和方式上在很大程度上都会受到其行为发生的那个环境及其社会结构的影响,特定的经济制度是其所在社会的社会结构的重要组成部分”[3],所以制度变迁理论也经常被用来进行社会学关于制度方面的研究(周雪光,2010;李汉林,2005;罗琳,2014)。

1.2 嵌入性理论

嵌入性理论是解释制度变迁现象的另一种理论视角。因为当采用制度变迁理论探讨制度的起源与构成,因创新与需求的变化导致变迁的动因产生时,却忽略了其所处的社会结构与环境对其所造成的影响,而事实上“经济行为从内容到形式在很大程度上都会受到其行为发生的那个社会环境及其社会结构的影响,特定的经济制度是特定社会结构的一个重要组成部分”[4]。因此嵌入性理论认为无论制度本身设计的多么合理,如不能成功地嵌入其所处的现实社会结构中,或者出现强烈的“排异反应”,那么这种制度的创新与变迁都会因不能带来社会效益而举步维艰、停滞不前,甚至是就此销声匿迹。

图1 制度变迁的类型及步骤

1.3 我国学校体育制度变迁的研究节点说明与阶段划分依据

本文把1904—1937年间我国学校体育制度的变迁作为研究对象,之所以选择这个研究节点,首先是借鉴了我国近代体育史的分期标准;其次,这个时期是中国从传统国家治理转向民族国家治理的转型时期,各个领域都发生着深刻的变革,“变”(Change)成了一种社会意义的“常态”(Regularity),变迁几乎成为那个时代社会的首要形式规定。学校体育制度经过这段时期也基本成型,因此根据其特点可以划分为若干个变迁阶段,这样有助于对其背后的推动力与影响因素进行综合剖析。

我国学校体育制度的产生过程从本质上说是制度的移植过程,因为在我国原本没有这种制度。政府为了达到富国强民的目的,在其产生之初基本是照搬日本的学校体育制度而建立起来的,这是一种由上而下的强制性的制度变迁。制度创立以后,开始在全国范围内的学校(甚至包括寺庙)实行。除了实行兵操制度,还培育专门的体育人才,目的是让学校体育制度得到普及和扩散。只是这种扩散不会自动完成,还需借助次级行动集团的力量,使其实现地方性的转化才能得以实现,并且在通常状态下,由于受到既有环境制度的限制,这种转型也并不完全,最终形成的往往是一种混合形态的制度[5]。鉴于此,本文拟把我国学校体育制度变迁的过程分为创立、扩散和转型3个阶段,并重点关注每个阶段的制度逻辑、行动集团及外在环境之间的相互作用。

2 近代我国学校体育制度的变迁各个阶段

2.1 移植阶段:近代我国学校体育制度的创立(1904—1911)

尽管早在西周时期我国就出现了“礼、乐、射、御、书、数”的全面教育模式,并且其中的乐、射、御都含有较大的教育成份,但是到汉代以后,教育理念逐渐出现“重文轻武”的趋势,学校教育中的体育成分也因此越来越少,一直延续到明末清初,“羞于武夫齿”成了普遍的社会文化现象。到了清末,在内忧外患和维新派的大力推动及西方文化的冲击下,以《奏定学堂章程》的颁布为标志,体育作为学校教育重要组成部分的地位才又重新得到确认。但是,此时的学校体育对中国来讲是对西方近代体育的的移植,它既不是国内体育教育制度的自然演化,也不是“人为设计”的结果,而是一种完全的舶来品。

《奏定学堂章程》几乎原封不动移植了日本的近代学校制度,在学校体育制度方面明确规定各级各类学校均需要开设体育课程,称为“体操科”,并对课程的教学时数、教学目标、教学内容和场地设施都做了相应的规定[6]。在1906年颁布的《学部奏请宣示教育宗旨折》中,将教育的宗旨规定为“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”,所以这一时期的体操科教学,具有明显的“军国民主义”倾向,兵式体操盛行。1911年4月,各省教育总会联合会还上奏申请实行军国民主义,小学及以上学堂要特别重视兵式体操,并设运动部,由擅长体育的教师担当部长来监督学生的锻炼[7]。甚至对于当时的女子学堂,政府也有明确的开设体育课程的要求,目的是为了促进女生身体发育、动作敏捷、遵守规定和明事理(学部奏定女子小学堂章程,1907)。随着清末“新政”和各种“学堂章程”的颁布,近代学校体育制度从形式看已基本成型,各级学堂有明确的教学内容,还颁布了较为详细的制度规则。但是实际执行起来的状况如何呢?学校体育制度移植的行动者是当时的清政府,抱着借鉴学习的态度照搬了日本的教育制度,想籍此挽救自己濒危的命运。因为是政府颁布实施,并且采纳的是国际接受并承认的组织结构和法制规范,这样,学校体育制度在合法性的基础上得以实行,当然这种合法性的基础并不一定是国家颁布的正式法规,而更多的在于人们对传统权力的崇拜与畏惧,因此实质上它是国家推行的强制性制度变迁[8]。

当时学校体育制度的执行者并非制度的设计者,对制度背后的知识体系知之甚少,学校体育制度的指向也多由不懂体育教育的人担任。此外,《奏定学堂章程》颁布后,全国各地的新式学堂都要开设体育课程,由此引起了社会对体育教师的需求剧增。为了解决当时体育师资大量缺乏的情况,许多学堂雇佣了旧式军人到学校担任体育教师,但是这些旧式军人并不具备体育教师的基本能力和素质,因而引起了社会的极大不满。为了解决此类问题,次级集团出现,如以徐锡麟创办的“大通学堂”为代表的专门培养体育师资人才的学校开始出现,各个省城师范学校增设体育专修科(通行各省推广师范生名额电,1906)[9]。此外,为了加快体育人才的培养,社会团体和个人也被鼓励在可能的条件下创办体育专门学校[10]。在清政府和地方个人与团体的努力下,西方近代体育由军队走进学校,拉开了中国近代学校体育里程碑式序幕。从当时的制度环境来看,还处于制度移植阶段的学校体育制度还不具备完整、独立的制度形态,作为学校教育制度的一个分支仍处于非常边缘的位置。因为缺乏普遍的社会认同,学校体育制度要靠政府的强制手段来执行[11]。但从另一个角度看,近代学校教育制度形成了近代学校体育的制度环境,为学校体育制度的未来发展提供了路径依赖,也制约了未来行动者的选择范围。

2.2 发展阶段:欧美学校体育思想的扩散(1912—1926)

中华民国成立以后,把教育放在了十分重要的位置,因此学校体育得到了较为快速的发展。1912年9月3日正式颁布的“壬子学制”,是其成立后公布的第一个新学制,后来其教育部又陆续颁布了有关学校教育的几种法令,和“壬子学制”合并称为“壬子癸丑学制”,对各级各类的学校体育均提出了具体要求。民国初期,“军国民教育思潮”形成了高潮[12]。以孙中山为代表的资产阶级革命派,为了达到抵御外辱、推翻清朝封建统治的目的,积极提倡尚武,主张军国民教育。广大的资产阶级革命派以创办体育学堂和体育会的名义来培养会党人员的军事素质,“借体育的名义,进行事实上的军事训练,以培养革命的武装力量,几乎成为当时资产阶级革命派宣扬军国民主义而进行人才培养的一种普遍模式”[13]。中华民国成立后,第一任教育总长蔡元培正式提出了“军国民教育”,要求各级各类学校实行军事编制,开设以兵操为主的体育课程,当时的学校体育课内容也几乎被兵式体操和军事训练所代替。尽管在民国建立的最初几年兵操盛行,但是通过体育来健身、娱乐和竞技的观念也开始逐步建立。在官办的体育课堂教学中,虽仍坚持以普通体操和军事体操的教学内容为主,但也开始接受教会学校的做法,在课外活动时间,大力提倡和开展田径和球类等运动项目,学术界将这一现象称为“双轨现象”。但是随着第一次世界大战的结束和受五四新文化运动的影响,人们逐渐认识到战争的危害和残酷性,因此要求结束军国民体育和学校兵操教育的呼声日渐高涨。此时,通过庚子赔款留学欧美的学生提出民主、自由、个性的教育理念,要求修改宗旨。在1919年4月教育部调查会上,军国民教育因与世界潮流和新的“养成健全人格、发展共和精神”的教育宗旨不合,学校的军事体操也随之最终退出了历史的舞台[14-15]。1920年后,美国的实用主义教育学说在我国得到广泛的传播。民国政府在1922年颁布了“壬戌学制”,与民初的“壬子癸丑学制”相比,1922年的新学制将学校“体操科”改为“体育科”,开始从过去的抄袭日本转为仿效美国,更注重从儿童和青少年身心发展的基本状况出发制定学校体育的目标、内容以及组织形式。

师范类学校的体育科系及专门的体育师范学校为新的学校体育制度提供了系统的新认知范式和推广具有建构作用的活动形式,成为中国体育教育人才的孵化器,其培养的师生逐步成为新的学校体育制度在中国扩散的关键行动者,继而加固了制度的转化。但新的认知范式都得到大众的支持并最后成为社会共识需要一个相对较长的普及化过程,在当时一批社会精英如陈独秀、李大钊、恽代英、杨贤江、周恩来、毛泽东等人的高度关注下,通过撰文向人们宣传体育的重要意义,抨击既有学校体育制度,并讨论如何建立符合社会需要和人的发展的体育思想,中国近代学校体育在五四运动前后开始走上了初步的现代化。但是,也应注意到这个时期的学校体育制度变革所受到的内外部因素制约。首先,学校体育制度从学日改为仿美,其背后也隐含着显著的政治目的。彼时美国和日本在东亚形成竞争态势,在华的文化与教育之争是其中的重要内容。在这场争夺中,美国取得了胜利,也借此消弱了日本对华的影响力;其次,作为一种异质文化,美式学校体育制度在扩张同时却忽略了中国客观的社会条件,教育制度的超前和现实经济的落后,注定导致美式的学校体育制度只能留于表面,而未得到系统、深入的实施。所以学校体育制度有别于政治但是又从属于政治。在当时相对落后的社会环境中,如何能使学校体育制度领先于时代,又能与社会发展实际合拍,以形成科学、合理、系统的学校体育制度,的确是一个难题。

2.3 转型阶段:学校体育组织的演变与制度转化(1927—1937)

虽然制度扩散导致了新思想与观念的出现,但是要完成制度变迁却必须依靠初级行动集团通过政治和法律的程序来促进这个转化过程。美式学校体育制度在学校的大范围开展,形成了一系列具有指导作用的行为规范与理论认知框架,培养了专业的行动者。但是这些仍处在认知层次的观念和次级行动集团所进行的行动对实现制度变迁来讲,并不起决定性的作用。只有当处于初级行动集团的决策者们,也就是政府部门接受制度扩散后形成的新思想从而领导了组织变革,并形成工具理性的科层组织,以改造地方既有制度,才可以称之为制度转化,这个过程也是由上到下的扩散过程。当然,这种制度转化是要受制于既有的制度环境的,只是在已有的组织网络内部谋求改变。在国家的力推之下,各级各类的学校为了开展学校体育,也培养了掌握近代体育知识与技能的体育师资。正是这些学校和师生的积极工作,学校体育逐步从法律、法规的形式存在转变为学校日常生活的存在,成为一种社会制度。

1927年4月南京国民政府成立后,在“壬戌学制”的基础上确立了新学制“戊辰学制”。在三民主义教育宗旨的指导下,体育成为教育的主要组成部分,在整个教育内容中占有相当重要的地位。从1928年至1937年,为了追求学校体育管理的规范化和系统化,国民政府陆续颁布了《中小学课程暂行标准》《中小学课程标准》《小学法》《中学法》《师范学校法》等一系列与学校体育教育有关的法律和法规,成立了教育部体育委员会和体育督学机构,从此全国的学校体育管理机构自上而下形成了有组织的、统一的、规范化的网络管理系统,这也说明组织的演化是制度转化的主要内容。不过,受制于当时的社会环境,组织的演化及制度的转化都是不彻底的,有些甚至还是迂回的,比如在1935年国民党颁布的5大宣言精神的影响下,体育再度担负起文武合一的教育使命。有的学校还把体育军训相提并论,突出体育的尚武精神,把体育的目标重新提到国防、复兴民族和御侮的高度。学校体育的教学内容再次呈现出双轨性,只不过这次不再是军国民主义占主导地位了。这种迂回也彰显近代中国学习西方制度的特色即选择性策略,也就是说根据自己的实际需要来选择制度的应用范围,导致了从西方移植而来的制度在实施过程中的不完整和不系统。

3 近代我国学校体育制度变迁的特征分析

3.1 “冲击—反应”模式是近代我国学校体育制度变迁的内生特征

近代学校体育制度之所以在清末民初时期出现了前所未有的大变局,变革了许多旧制度并创建了很多新制度,主要原因之一就是受到了来自西方与日本的外来思想的影响。尽管一些学者对“冲击—反应”模式颇有微辞,但不能否认的事实是近代学校体育制度变迁过程中的许多问题,如果抛却外因的种种影响,就根本难以说清楚。近代学校体育制度作为社会制度的一种,具备社会制度的所有特征,即它是在意识形态与其相对应的价值观基础上确立起来的,得到官方和社会的认可、通过强制执行的方式内化为学校和相关人员必须遵从的相对稳定的行为规范和取向。这些制度的变迁并非自发产生的,而是受到外部的影响并通过主动模仿学习才逐渐建立起来的。在这个过程中,内部因素与外部因素相互作用与影响,表现出的显像就是制度变迁的主动与被动和进程行进的快速与拖沓。如近代我国学校体育制度初建到基本完成,尽管在客观上起到了强健学生体质的作用,但一直贯穿其中的主导思想是为了抵御来自西方列强的欺辱,为国家与政权服务。我国和日本都曾因列强压迫而被迫打开国门,日本被迫打开国门的时间比我国要晚了十余年,但其工业化和教育制度方面改革的起步却比我国要早很多。并非是当时日本的民族资本主义比我国发达,而是当时的日本统治者对社会发展的形势反映更迅捷,相应的行动也更迅速。梁启超在其《戊戌政变记》中对此也有所描述“此后二十余年,叠经大患,国中一切守旧,实无毫厘变法之说也”[16]。从1840年中国遭到西方列强入侵,沦为殖民地,而直到1904年学校体育制度才步履蹒跚走上了改革道路,说明了即便在同样外部因素的作用下,事物的发展变化在很大程度上还是取决于内部因素的影响。

3.2 “移植、变通与适应”是近代我国学校体育制度变迁的过程特征

近代学校体育制度作为舶来品,吸纳了以日本为中介的西方近代教育的基本精神,几乎原封不动移植了日本的近代学校制度。但在清末和民国时期,学校体育经费稀缺,体育教师队伍良莠不齐,在社会上造成非常大的负面影响。究其原因,是学制的设计没有与本国的综合实力及社会需要相适应,虽具有超前发展的战略眼光,但却操之过急,影响了社会的稳定。从社会转型的宏观意义上看,近代学校体育制度的诞生并没有成为清政府的救命药,却成为了中华民国的催生针。在这种情况下,民国政府根据当时的社会结构环境对学校体育制度进行了进一步的修正,这也是通常所说的制度变通,“它是一种已有的移植来的外部制度安排或规则逐步嵌入本地社会结构环境的过程”。当这一过程完成后,紧接着就会进入制度适应的过程,这个过程主要涉及到人,指的是人的行为如何适应这些规则与制度的变化。在制度适应的过程中,人的行为有两个导向,一是学校体育制度的确定,规定了相关人员的行动,如果不遵循会受到正式与非正式的惩罚,以制度为标准来确定什么是最适当的反应和行为方式;而另一方面,在遵守制度的过程中,人的行为又不是完全被动的,是更多的人主动积极学习的过程,如各类专业的体育教师和专门培养体育人才的学校相继建立起来、更多的女生参加到学校的体育活动中来等现象都是对制度适应的最好诠释。

3.3 “独立性、关联性与因果性”是近代我国学校体育制度变迁的外显特征

制度经济学家认为不同领域的变迁有其独特性,同时也会受到其他领域变迁的影响,与其他领域的变迁密切关联,甚至还有可能与其他领域的制度变迁存在某种因果关系。我国学校体育制度的变迁也恰恰验证了这一点。在清末“新政”时期,清政府在教材编审、课程设置及西方先进的体育教育方法引入等方面推行了一系列全新的举措,首次产生了粗浅的对“现代体育”概念的认识[17],并且在中国几千年的历史上首次出现了女子体育。但是从整体上看,学校体育制度的变革并非是独立的,它只是“新政”整体改革的一部分,是和清末的政治变革、社会状态和经济情况密切相关的,也是作为学校教育制度变革的重要内容而发展起来的。到了民国初期,军国民教育思潮渗透到学校体育的各个方面,直到1919年,随着新文化运动的推动和现代体育的发展,军国民教育思想受到批判和质疑,军事体操开始逐渐从学校体育教育中淡出,到了1923年彻底退出历史舞台。从以上对学校体育发展的简要叙述中可以看出,在学校体育制度变革的过程中,行动者在制度的移植、变通和适应的过程中是主动的,保有了其制度的独特性,但其同时也受制于所处的社会环境中的其他制度和思想变革的牵制,不可能从中跳脱,也不可能超越制度之外另起炉灶。在这种状况下,行动的主动性受到限制,采取了相应选择性策略,不仅落实了制度的要求,又在制度许可或没有严格限制的地方,进行小部分的变革,一步步从量上积累,最后取得质的变化。

4 结语

从国家治理的宏观意义考察,以制度变迁理论和嵌入性理论为基础,本文把我国近代学校体育制度的变迁划分为移植、扩散和转化3个阶段。在每个阶段中,行动者、制度逻辑与制度环境3个变量发挥着各自不同的作用,推动了制度的创立和变迁。当时的中国处于一种全球性文化扩散的影响中,培养了一批接受新的学校体育思想的行动者,在行动者和美国文化势力渗透的共同作用下,学校体育制度从原来的仿日改为仿美;在转化阶段,是政府的提倡与次级行动集团及相关行动者主动按照接受的新思想与观念改造了学校体育治理方式的过程。除了仍以模仿美国学校体育制度为主以外,还根据实际情况又增加了军事训练的内容,并且学校体育治理实现了系统化和规范化。总结了我国近代学校体育制度的变迁过程具有“冲击—反应”模式的内生特征、“移植、变通与适应”的过程特征及“独立性、关联性与因果性”的外显特征等3个主要特征。认为我国学校体育制度变迁的过程既包含了由上至下也包含了由下至上的过程,即是社会发展内在演化的结果,也是内因、外因共同交汇作用的产物,既受所处社会环境的影响也受路径依赖的限制,以一种小幅、渐进的模式、后来的制度安排继承了之前制度的很多特征的方式发生着变迁。

[1]道格拉斯·C·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].刘守英译.上海:三联书店,1994.

[2]马广奇.制度变迁理论:评述与启示[J].生产力研究,2005(7):225-228.

[3]李汉林,梁敬东,夏传玲.组织和制度变迁的社会过程——一种拟议的综合分析[J].社会科学,2005(1):99-108.

[4]Swedberg,Richard,Mark S.Granovetter,et al.The sociology of economic life[M].Boulder,Colorado:Westview Press,1992.

[5]陈洪.我国体育制度变迁的阻力与突破[J].武汉体育学院学报,2013,47(3):14-18.

[6]钟银根,熊建萍.近代日本学校体育制度变迁研究[J].体育文化导刊,2014(10):161-164.

[7]舒新城.中国近代教育思想史[M].上海:上海中华书局,1928:118.

[8]董炯.国家、公民与行政法[M].北京:北京大学出版社,2001.

[9]朱赞卿.大通师范学坛//辛亥革命回忆录(四)[M].北京:文史材料出版社,1981.

[10]罗时铭主编.中国体育通史第三卷(1840—1926年)[M].北京:人民体育出版社,2008:73-77.

[11]李启迪,邵伟德.坚持“以学生发展为中心”体育课程理念的意义与实施策略[J].体育科学,2014,34(3):15-23.

[12]胡科,黄玉珍,虞重干.近代以来我国学校体育思想演变中的身体线索[J].体育学刊,2010,17(9):8-13.

[13]陈旭麓.近代中国八十年[M].上海:上海人民出版社,1983:429.

[14]Morris A D.Marrow of the Nation:A History of Sport and Physical Culture in Republican China[M].Univ of California Press,2004.

[15]孙学川.现代军事体能探索[J].解放军体育学院学报,2001(1):1-6.

[16]朱英.研究近代中国制度变迁史应该注意的若干问题[J].社会科学研究,2016(4):192-196.

[17]周丛改.影响我国近代学校体育发展的几种社会思潮[J].北京体育大学学报,2014,37(1):104-109.

责任编辑:郭长寿

Process of Institutional Change of School Physical Education System in Modern China

YAN Jing1,2,QIU Jun2

(1.Jilin Sport University,Changchun 130022,Jilin,China;2.Division of Sports Science and Physical Education,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Based on the theory of institutional change and embeddedness theory,this article examines the process of institutional change of school physical education system in modern China from 1904 to 1937.The process is divided into three different stages:transplant,diffusion and transformation.Each stage is analyzed by the factors of actor,institutional logic and social environment.The article reveals that it has three main characteristics which are“impact-response model”,“transplantation,flexibility and adaptation”and“independence,correlation and causality”.The process of institutional change in modern China was complex and uncertain,which was not only the product of the imperative transition from top to bottom,but also the result of the induced transition from bottom to up.Moreover,it was a gradual process of transformation influenced by both the inside and outside factors.Nevertheless,because the problem of embeddedness had never been properly solved,the public health institution had just highlighted the characteristics of authority rather than governance.

school physical education system;institutional change;institutional transplant;embeddedness

G807.1

A

1004-0560(2016)04-0007-06

2016-06-26;

2016-07-20

国家社会科学基金课题(14BTY048)。

闫 静(1979—),女,副教授,博士后,主要研究方向为体育社会学。