中西医结合治疗早期新生儿病理性黄疸90例

邓志艳

中西医结合治疗早期新生儿病理性黄疸90例

邓志艳

目的 探讨对新生儿病理性黄疸采用中西医联合治疗的效果。方法 对90例患者进行分组治疗。对照组:服用妈咪爱;研究组:西医+中药内服+外洗;比较2组黄疸消退、血清胆红素变化状况。结果 研究组有效率97.78%较对照组80.00%更高,差异有统计学意义(P<0.05);血清胆红素浓度较对照组更低,黄疸消退及胎便排空速度均较对照组快(P<0.05);均未见明显不良反应。结论 对早期新生儿黄疸患者采用中西医结合方案,疗效佳,安全性高,可在基层医院进行推广。

中西医结合;黄疸;血清红胆素

黄疸,在早期新生儿群体中较常出现。发病机制:胎中禀受脾胃寒湿、湿热内蕴,或气滞血瘀引起肝失疏泄,胆汁外溢从而发展为黄疸;分为溶血性黄疸、败血症、肝细胞性黄疸等。病理性黄疸具有形成较早、发展迅速、难消退等特点;若治疗延误,很可能致新生儿死亡[1]。为探讨中西医结合对本病的疗效,本研究对90例病理性黄疸患儿进行分组观察,总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年2月~2014年2月于本院90例病理性黄疸新生儿。根据患儿入院时间先后,分成研究组45例、对照组45例。其中实验组中男26例,女19例,日龄2.5~28.5d,平均日龄(11.21±2.25)d,平均出生体质量(3250±258)g,平均胎龄(37.6±1.3)周;对照组中男25例,女20例,日龄3.5~29.5d,平均日龄(10.52±3.45)d,平均出生体质量(3346±379)g,平均胎龄(39.5±1.5)周。研究组病因构成有:7例患儿母婴血型不合,10例患儿窒息,17例患儿伴肺炎,17例患儿头颅血肿,围产、饥饿各6例;对照组中:上述类型分别为15、10、21、10、5、6例。2组患儿各项资料相比,未见明显差异,具有可比性。

1.2 诊断标准 与《实用新生儿学》(第3版)[2]编制的病理性黄疸标准相符;根据实验室结果,确诊为高未结合胆红素血症。

1.3 纳入、排除标准 纳入条件:胎龄37周以上;实验室监测为高未结合胆红素血症,患儿胆红素水平≥新生儿黄疸干预标准(2001年);患儿家属认可并接受治疗。

排除条件:早产儿、日龄超过28d;患儿有感染表现极为严重;母乳/阻塞性黄疸;患儿消化道畸形,无法服药;葡萄糖-6磷酸脱氢酶不足。

1.4 方法

1.4.1 对照组 针对原发病,采取西医治疗方案,具体为:抗感染、纠正酸、水电解质等;并对患儿提供光照治疗,蓝光单面照射,12h/次;服用妈咪爱(由北京韩美药品公司提供,国药准字S20020037,袋重为1.0g),0.5g/次,3次/d。

1.4.2 研究组 在西药治疗基础上,内服中药加外洗。加味茵陈蒿汤,口服,汤剂组分:茵陈10g,桅子5g,炒麦芽5g,甘草3g,枳实、大黄均为4g,上药加水100mL,煎成30~50mL,根据新生儿日龄,调整剂量;10d内每天口服30mL;>10d者口服50mL;1剂/d,温服,3次/d,5d/疗程;外洗方:虎杖、艾叶及田基黄均50g,1剂/d,水煎1000mL,将渣去除;贴脐部防水贴后,让患儿浸泡温水内,15~20min/次,1次/d。

1.5 观察指标 监测治疗前后患儿的血清胆红素值、临床体征及黄疸消退时间。

1.6 疗效评价标准[3]于治疗第5天,根据胆红素水平、体征进行判定。显效:精神状态佳,能正常吮吸母乳,皮肤巩膜黄染彻底消失,胆红素显著下降;有效:精神状态较好,吮吸较正常,皮肤巩膜黄染有所缓解,胆红素有所降低;无效:精神状态差,吮吸差甚至吐奶,皮肤巩膜黄染加重,神经系统受损。黄疸消退时间:皮肤巩膜黄染、胆红素消退所需时间。

1.7 统计学方法 根据SPSS13.0软件处理全部数据,计数资料以百分数和例数表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组治疗结果 研究组治疗显效、有效例数均多于对照组,总有效率97.78%高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组治疗结果比较[n(%)]

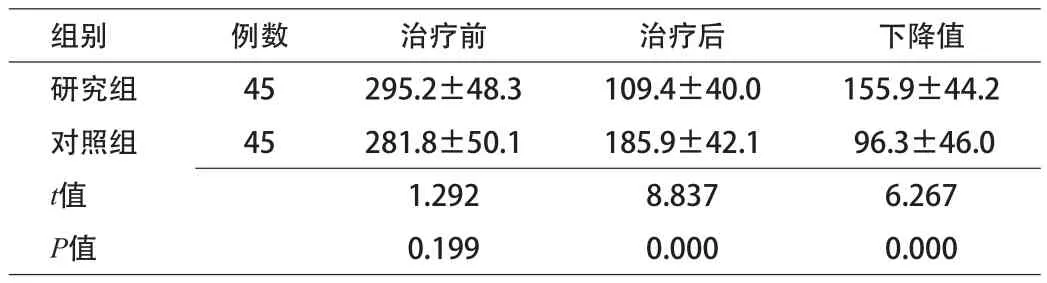

2.2 2组血清胆红素浓度变化 治疗前,2组血清胆红素浓度差异性较小;治疗后,研究组血清胆红素浓度(109.4±40.0)明显低于对照组(185.9±42.1),下降值(155.9±44.2)高于对照组(96.3±46.0)μmol/L,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 治疗前后胆红素浓度变化(x±s,μmol/L)

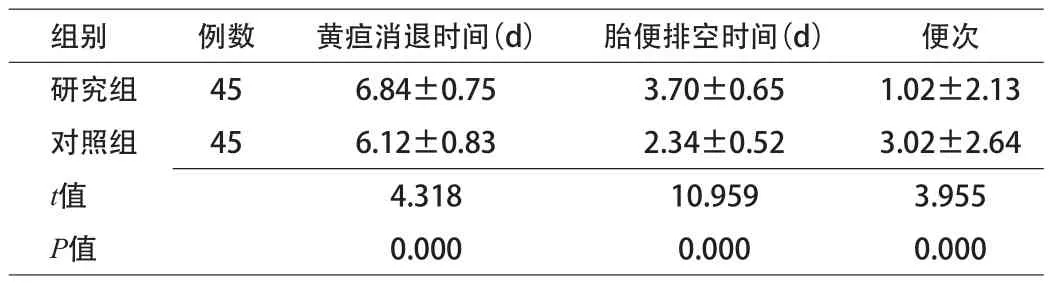

2.3 黄疸消退及胎便排空时间 研究组:黄疸消退时间较对照组更短;胎便排空时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组黄疸消退及排便时间(x±s)

3 讨论

新生儿病理性黄疸,属于新生儿期常发病症,在新生儿住院病例中排名第1,约为30%~50%。如有早产、高碳酸血症、低氧血症及窒息等对血脑屏障产生破坏的因素,则易并发胆红素中毒性脑病或相关后遗症。新生儿病理性黄疸形成机理暂不全面,和感染、窒息、母乳喂养不妥及溶血症等有很大关联。治疗过程中,应对肠蠕动进行刺激,帮助患者尽早排便,以排除胆红素[4-5]。

西医中,新生儿病理性黄疸又被叫做高胆红素血症,分为溶血性黄疸、败血症、肝细胞性黄疸等。我国于2001年编制了新生儿黄疸标准,其中包含光照疗法、微生态制剂及肝酶诱导剂,丙种球蛋白、血浆等;若患儿病情严重,需采用换血疗法。从现阶段来看,光照疗法在本病治疗中较为常用。妈咪爱,是临床应用的微生态制剂,能对肠道内菌群进行调整,诱导尿胆原形成,阻碍肝肠循环,促进胆红素的排泄,能有效降低血清胆红素[6]。本研究表明,对照组单用西医治疗,少数患儿出现总胆红素降低甚至骤然回升,严重者需改用换血治疗。但,因换血步骤相对复杂,操作难度大,基层医院难以推广。

中医辨证认为,病理性黄疸属“胎黄”范畴,其病变部位为脾胃、肝胆。小儿,属于稚阴稚阳体质,脾常过低,因而需注重脾胃。茵陈蒿汤加味方剂中,君药为茵陈,具有清热利湿之效,有助于退黄、畅气;桅子,属于臣药,能降低湿热;大黄有助于降瘀泻热;枳实、炒麦芽则具有健脾顺气之效,多药配合,效果极佳。现代研究表明,茵陈蒿汤具有较抢的胆保肝价值,能降低肠内水分及血胆红素水平。外洗方成分为:虎杖、艾叶及田基黄,配合具有利湿退黄、杀菌抗过敏之效。此外,“水疗”能促进新生儿代谢及内分泌,刺激神经活性,促进胆红素排出,降低肝肠循环[7]。文献认为[8],此方能够有效防御抗A、抗B抗体,对红细胞膜提供保护;能有效阻止对新生儿ABO溶血症的继续溶血,并彻底发挥其利胆保肝、下调血清胆红素与转氨酶等双重作用。

本研究内45例患儿(对照组)通过光照疗法+妈咪爱,总有效率为80.0%,效果较好;但少数患儿欠佳。研究组45例通过加用中药及外洗,总有效率97.78%,疗效显著(P<0.05)。提示将中西医联结方法用于新生儿病理性黄疸治疗,其效果优于单纯西医疗法。综上所述,基层医院对早期新生儿黄疸患者采用中西医结合方案,疗效显著,安全性高,具有较高的推广价值。

[1] 单宝英,黄惠芬,陈娜,等.中西医综合护理方案在新生儿胎黄中的应用[J].海南医学,2015,26(24):3740-3742.

[2] 戴以顺,齐兴江.中西医结合治疗慢性黄疸型乙型肝炎的临床观察及中药对肝功能转归的影响[J].实用药物与临床,2013,16(10):902-904.

[3] 刘勇.中西医结合治疗重度黄疸性肝炎24例[J].中国民族民间医药, 2013,22(6):102.

[4] 付京梅.中西医结合治疗小儿黄疸的疗效分析[J].中国社区医师(医学专业),2013,15(7):193.

[5] 陈秋源,钟小生,谭志健,等.梗阻性黄疸的中西医治疗进展[J].现代中西医结合杂志,2016,25(2):221-225.

[6] 林海燕.中西医结合治疗急性黄疸性肝炎的临床分析[J].中国医药指南,2015,13(29):198-199.

[7] 贾运乔,王静,冯小涛,等.综合疗法治疗顽固性肝硬化腹水疗效研究[J].河北中医药学报,2016,31(1):23-25.

[8] 齐艳艳,张盛杰,陈建杰,等.健脾化湿祛瘀法治疗慢性乙型肝炎患者残留黄疸的临床研究[J].中西医结合肝病杂志,2013,23(5):262-264.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.19.112

河南 475400 通许县人民医院新生儿科 (邓志艳)