制度能力与地方治理:一个研究综述

刘毅+张艺

摘要:在推进“国家治理体系和治理能力现代化”这一全面深化改革总目标指导下,地方政府应注重塑造作为“治理网络管理者”的能力即制度能力,以整合地方资源、提升地方品质。回溯制度能力的理论沿革可以发现影响制度能力存量的诸多因素,尤其是制度能力的静态评估模型和动态发展模型,对于如何增强地方政府制度能力具有启示性意义,有助于弥补地方治理理论研究和实践中的缺憾,进而丰富提升地方品质的策略集。

关键词:治理网络;制度能力;地方品质;地方治理

中图分类号:D67文献标志码:A文章编号:1002-7408(2016)06-0093-04

自上世纪90年代开始,国内学者开始大量研究“治理与善治”。党的十八届三中全会首次提出了全面深化改革的总目标是推进“国家治理体系和治理能力现代化”,这标志着中央政策层对政府治理模式的认识实现了从治理方式到治理能力的转变,即从聚焦于构建基于项目的政府间合作关系和公私合作伙伴关系,转变为关注治理网络的生命周期与合作绩效。对于地方治理而言,地方政府长期作为地区竞争力的驱动要素,其作为网络管理者的能力,即制度能力(Institutional Capacity)理应受到特殊强调。制度能力是指政府作为“网络管理者”,在面对复杂的地方议题时可以通过整合地方资源、制定维系规则、有效制度创新,并培养特定的地方能力及文化,为不同的利益群体提供相互信任、互相交流及充分合作的平台,通过协商达成共识将合作关系制度化,以提升地方品质的能力。[1][2][3]相对于地方政府传统的行政能力、政治能力、技术能力等,制度能力的特点是面向合作网络,其目标指向是通过协调地方资源和社会资本使过去短期、松散的、盈利驱动的合作转变为长期稳定共赢的合作关系。

一、地方品质、地方资源与制度能力

我们首先对“地方品质”进行多维度观照。区别于狭义的政府治理绩效,即以提供公共产品和服务为主要内容,[4]以追求经济增长、人民生活水平提高为目标,以守护公共价值为导向,[5]地方品质用于表征地方治理制度的创新、社会环境的塑造,培育关系紧密、沟通充分、信息透明的地方政治文化等内容。[6]Amin和Thirft认为较高的地方品质应包含但不限于以下特点:存在大量活跃的非政府组织,政府与各个社会团体保持高度互动,信息充分交流;各个利益群体对地方发展有着强烈使命感和责任感;不同利益群体的观点及利益诉求可有效表达等。[1]

造成地方品质地区间差异的因素有很多。首先地方资源扮演了比较基础性的角色。一般而言,如果一个地区具有较好的人口、资源、环境、技术、基础设施等资源禀赋,则能够为地方发展奠定良好基础。但如前文所述,地方品质的内涵并不仅限于经济水平,而且很多研究表明,经济的可持续发展恰恰是善治的结果而不是相反。[7]即便资源禀赋较好的地区,如很多亚、非、拉美洲的发展中国家,其发展也依然落后。就国内来看,西部大开发、振兴东北老工业基地等国家战略在执行中遇到的最大障碍,非关地方禀赋而恰恰是地方治理能力不足,无法对人才和资金形成持续的吸引力。[8]

地方治理的大量研究发现,相对于上文所述的资源禀赋硬指标,许多无形的地方资源,如信任、共识、凝聚力等,对于地方品质提升的影响更为显著。[9]帕特南用“社会资本存量”来对此加以描述,“社会资本是社会组织的特征,例如信任、规范和网络,它们能够通过推动协调和行动来提高社会效率”。[10]以布迪厄、科尔曼为代表的学者们普遍认同社会资本是一种特有的资源,其中包含的关系、规范等对于个体目标及集体行动的实现具有重要的作用。在地方治理语境中,社会资本是在公民参与问题的解决过程中形成的,即对地方性问题的解决方案逐步创造了公民共同知识的基础,然后公民又用这种知识基础去解决未来共同的问题。[11]与人力、资源、环境相对比,社会资本并不是与生俱来的,其形成和发挥作用也需要有目的的培育。

社会资本只有在特定关系中才能转化成共同合作的能力,即社会资本作为一种软资源,发挥对地方品质的正面作用需要一定的前提条件。[12]作为地方治理中最重要的主体,地方政府在提高地方品质方面应当发挥主导作用。首先,地方政府具备权威性、较强的凝聚力,可有效调动、支配地方资源管理地方事务;[11]其次,地方政府在全面把握本地民众及其他社会团体的需求及偏好方面具有信息优势。[13]尤其在我国分权化、市场化的体制转轨之后,地区间竞争的加剧,强化了地方政府在地方发展上的责任。那么如何凝聚地方上的多元参与者,把分散的、以不同原则与方式运作的地方资源加以整合,成功地提升地方品质,这成为地方政府所面临的最为严峻的考验之一。[9]而管理网络的能力,即制度能力作为地方政府的核心能力,恰恰成为衔接地方资源与地方品质的关键中介变量。地方政府要想提升地方品质,需要与社会各方力量开展互助合作,实现资源的互通有无。这种集体行动并不是自发形成的。地方政府能否有效动员各个层面的利益群体是关键因素,尤其需要政府的管理、动员技巧。[14]具体表现为:能够积极营造合作关系,培育良性地方文化,有效维护地方规则。总之,拥有较高制度能力的地方政府能够为地方治理参与者提供互通有无、相互欣赏、相互信任的平台,以使地方资源得到最大程度的运用,从而有效提高地方品质。Barker在考察英国地方政府在英格兰西北区沿岸论坛中的作用时发现,稳定持续的制度能力可以有效促进地区经济发展和地方品质的提高。[15]

二、制度能力理论沿革

制度能力理论产生于广义的社会动力学,由西方国家的城市治理理论发展而来,最早应用于区域发展经济学领域,用以提高地方经济环境。在由“统治”向“治理”的转变过程中,公共管理学者为了增强地方的合作治理,寻求国家、市场和公民社会之间的互动合作,将其引入本研究域,并沿着营造地方品质的思路进一步归纳其内涵:地方治理需要这样一种环境或者舞台,来为不同的利益群体提供充分的机会,使他们能够相互欣赏、信任并沟通。这种社会环境的构建能力被逐步归纳为制度能力。[1]

在最早关于制度能力的定义提出后,国外学者主要从四个角度对制度能力的内涵加以补充。首先,整合资源是制度能力的必要前提。表征为网络管理者能有效动员资源,以激发组织潜能,使其即使在外部支持不足的情况下,依然可以完成组织目标。[16][17]其次,协调利益关系是制度能力的重要内容。学者Krishnaveni和Sujatha从宏观层面将制度能力简化为地方政府增强其服务水平,协调非政府组织、社区等其他利益群体关系的能力。[18]再次,制定维系规则是制度能力的应有之义。网络管理者通过制定规则规范其他利益群体行为,维护政策、法律惯例及行为准则的权威性、有效性的能力也是制度能力的重要组成部分。[3]最后,制度创新是制度能力的着重关注点。制度能力建设即制度不断增量并自我改造、自我优化的过程。具体而言,制度能力更加关注形成长期稳定的治理模式,培育治理文化,以及政府部门与其他利益群体合作关系的制度化。[6]

对于制度能力的影响因素,学者主要从制度能力的建设路径、影响制度能力的政治性因素和经济性因素等角度进行了研究。关于制度能力的建设路径方面,Barker认为制度能力建设是自下而上的,且社区层面的制度能力建设最具价值;[15]与之相反,Lundqvist更强调顶层设计的重要性,自上而下建设制度能力更容易成功。[19]关于制度能力建设的政治性影响因素方面,Carlsson和Berkes突出中央和地方政府权力分配、共同管理的重要作用;[20][21]Zhao–PJ提出健全的地方法规和广泛的公民参与有助于制度能力建设。关于制度能力建设的经济性影响因素方面,[22]Dany认为地方资源和经济发展水平对地方制度能力建设影响较大。[23]除去上述三个主要因素,也有学者认为地方志愿组织的管理、信息是否对称也影响着制度能力建设。[24]

目前,制度能力适用于解决城市中心重建、城市环境建设、社区发展重新定位、土地信托等复杂的地方议题。此外,在政府分权、栖息地保护、灾害管理、气候变化应对等政治、社会、生态诸多领域也有广泛应用,甚至私有部门也可通过增强制度能力以吸引地方政府的支持并克服现有障碍。[25]

三、制度能力静态评估模型

如何科学地评估地方政府作为网络管理者的制度能力水平呢?Gualini以政府是否能够出台可被广泛认同并促进制度创新的积极政策为标准,评估地方政府是否具备制度能力;Roach以地方政府是否具备金融的可持续发展性,能否有效管理并持续激励志愿组织,来判断地方政府制度能力差异;Grindle以地方政府能否确保在中央政府把职能及权力下放时行为适当,来评估地方政府制度能力;Lambert和Oatley以地方精英和地方政府领导是否具备管理资源的能力,是否具备快速动员并把握机遇的能力,领导者是否在其它组织中有身份嵌入,[26]其他参与者是否理解在实现组织目标过程中他们的作用及扮演的角色等标准,评估地方政府制度能力。这些学者的研究为评估制度能力提供了重要启示,但是均以某单一因素作为评估标准,略欠缺系统性。

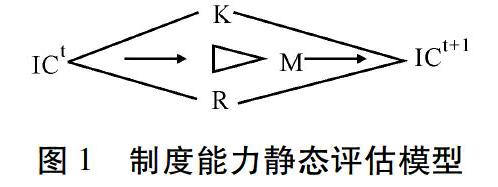

Healey与Gronzalez以城市规划的协作方法构建制度能力,共同提出了一套系统的三层分析模型,[27][28]详细阐述了制度能力的内容,为其评估提供重要参考。在这一静态评估模型中,制度能力包含了三个维度:知识资源(Knowledge Resources)、关系资源(Relational Resources)和动员能力(Mobilization Capacity),[6]见图1。

知识资源嵌入在各地方的文化传统及社会互动方式中,其产生和发展具有交互式、非线性及流动性等特点。这里“知识”的含义是广泛的,其来源不再局限于从已有记忆、事件及日常实践中取得的经验,更包含了人与人之间相互学习过程中产生的“新知识”及发生的知识转移与交换。知识资源也并不仅仅指已经形成的物品及资源,还包括网络管理者运用信息的能力。[29]地方知识资源在制度能力框架中可表现为:地方政府了解地方知识资源的存量及价值,清楚地知晓知识资源的运用方式,并在此基础上,有能力整合甚至再创造知识资源,逐步形成地方“共识”。

关系资源衡量的是治理网络的结构,各利益群体参与地方事务的程度以及各利益群体与权力中心的距离。[30]不同地方的治理网络由于具有不同的形态、连接方式、连接元素而呈现出不同的特点:有些治理网络只关注几个关键节点,有些治理网络的关注点则比较分散;有些治理网络有明显的界限,有些则没有。由于各地方治理网络的形态特点、一体化程度不同,决定了网络行动者地位不同、作用迥异,也决定了贯穿网络中的权力关系不同,这就造成关系资源因地而异。

动员能力指为了共同的目标或利益,动用内部资源、吸引外部资源的能力。动员能力有两个不同的侧重点,一个侧重点在于学习释放创造力、培养信任以及增强集体行动力的能力;另一个侧重点在于识别制度变迁的动力并在既定的权力结构中寻求机会窗口。有很多研究文献表明,这些网络管理者动员能力发挥的初衷是为了影响政策或法规的制定,挑战已有的规范治理机制。动员能力也是一种识别能力,需要重新解锁并架构网络中的知识资源、关系资源,充分激发地区网络的潜力。动员能力取决于网络管理者探寻潜在机会、识别并利用关键资源和重要权力,把握政治机会、掌握动员技巧,对变化的治理结构能够及时应变的能力。

Healey和Gonzalez提出的三层分析模型是目前应用最为广泛的制度能力评估模型。Zhao-PJ以此评析了影响当代中国城市规划体系发展的因素;Smith依此模型解释了制约城市战略扩张的因素;[31]Chavez也使用此模型,分析了知识资源在蒙特雷市政府培育新兴区域创新过程中所起到的重要作用。[32]国内学者孙小逸将此模型作为分析工具引入社区治理研究,并发现居委会的制度能力对社区治理绩效影响显著。

四、制度能力的动态发展模型

学者Simth提出制度能力的增强或者削弱是一个良性循环或恶性循环的累积过程。[26]制度能力对于地方品质的提升具有决定作用,其存量也是一种宝贵的公共资源。从这个角度而言,制度能力几乎等同于地方品质。[33]存量较高的制度能力可与地方品质形成良性循环。反之,如果地方制度能力比较欠缺,或者外生因素对其构成削弱,比如地方精英的流失、领导人的变更、地方资源枯竭时,从中长期角度看,地方品质将很难维持原有水平。制度能力与地方品质的内部良性循环的关键在于知识资本、社会资本及政治资本的共享,以促进知识、信息、资源的沟通,深入理解现有社会价值观,扩大共识、着眼未来,并通过协调处理过程,保持对其他利益相关者的足够信任,同时其他参与方亦能履行谈判承诺。从外部循环来看,组织可以为应对外部挑战提供持续的资源、信息及稳定的支持,注重社区利益,与中央政府、其他地方政府、志愿组织等其他利益相关者强化沟通,在吸取以往成功经验的基础上增强制度能力。

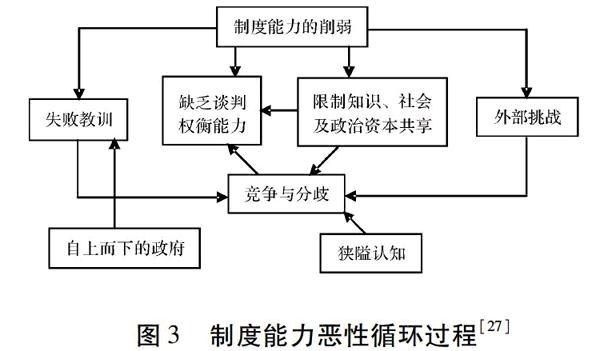

反之如图3所示,造成制度能力内部恶性循环过程的因素包括:地方政府限制资本共享,对于当地其他利益群体怠于投资共同信息基础和合作关系;仅限于特定领域及问题的合作,并存在恶性竞争与意见分歧;地方政府的谈判能力及权衡能力的缺乏等等。从外部恶性循环过程来看,由于地方政府认知的狭隘,自上而下的决策过程,内部各部门联系的松散造成的跨部门及战略性投资不足,以及现有绩效评价机制对于部门短期产出的关注加剧了部门间竞争与分歧等,这些因素也会促使制度能力陷入恶性循环过程。

相对于制度能力的静态评估模型,其动态发展模型揭示了多个内在影响因素作用于制度能力的序列和路径,侧重于考察影响制度能力的“关键事件”展开过程的因果关系链。其对于地方治理的启示性意义在于:地方政府在培育制度能力方面,可以通过共享政治和技术领域的社会资本,互通有无,促进信息和知识资源的发展;鼓励跨部门边界讨论治理议题;在充分理解地区利益和价值观的基础上,做到对治理网络的有效管理。

五、结语

从制度能力的视阈来理解政府作为治理网络管理者的功能,可以弥补地方治理理论研究和实践中的缺憾,进而丰富提升地方品质的策略集。我国自2013年开始,政府和社会资本合作,共同提供基础设施及公共服务的PPP(Public—Private—Partnership)模式全面展开,地方政府吸引社会资本参与地方发展的压力呈现制度化上升趋势。然而值得注意的是,地方政府在过去的治理实践中往往扮演着单一中心角色,不仅与其他社会组织合作水平较低,还缺乏对地方合作文化的培育,[34]其制度能力建设严重滞后于现实需要,使得相当一部分PPP项目出现了“落地难”。我们应当意识到,多元参与主体的合作网络日益形成对地方政府管理网络的能力提出了更高要求,使其面临着复杂动员、制度创新等挑战。制度能力理论提供的静态评估模型和动态发展模型可以为我国地方治理实践所借鉴。

参考文献:

[1]Amin A, Thrift N. Globalization, “Institutional Thickness” and Local Prospects[J]. Journal of Regional and Urban Economics,1993,(3).

[2]孙小逸,黄荣贵.制度能力与治理绩效——以上海社区为例[J].公共管理学报,2012,9(4).

[3]Merilee S. Grindle. Challenging the State: Crisis and Innovation in Latin America and Africa[M].Cambridge: Cambridge University Press,1996.

[4]郑志龙.走向地方治理后的政府绩效评估[J].中国行政管理,2009,(1).

[5]倪星.中国地方政府治理绩效评估研究的发展方向[J].政治学研究,2007,(4).

[6]Healey P. Building Institutional Capacity Through Collaborative Approaches to Urban Planning [J].Environment and Planning A,1998,30(9).

[7]黄茂芹.论区域经济发展中的软法之治——以包容性发展为视角[J].法律科学(西北政法大学学报),2014,(4).

[8]刘靖.转变东北地区县域经济粗放型增长模式过程中的地方政府行为研究[J].东北师大学报,2010,(1).

[9]楼苏萍.地方治理的能力挑战:治理能力的分析框架及其关键要素[J].中国行政管理,2010,303(9).

[10]Putnam R. Making Democracy Work: Civic Traditional in Modern Italy[M]. Princeton: Princeton University Press,1993.

[11]陈潭,肖建华.地方治理研究:西方经验与本土路径[J].中南大学学报(社会科学版),2010,16(1).

[12]杰瑞,斯托克.地方治理研究:范式、理论与启示[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007,37(2).

[13]单鑫.政府创新与地方治理:一个分析框架[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2009,22(1).

[14]Makano B, Fumpa R. Does Institutional Capacity Matter? A Case Study of the Zambian Forestry Department[J]. Dissertations & Theses-Gradworks, 2008.

[15]Adam B. Capacity Building for Sustainability: Towards Community Development in Coastal Scotland[J]. Journal of Environmental Management,2005,(75).

[16]Jurie J.D. Building Capacity-Organizational Competence and Critical Theory[J].Journal of Organizational Change Management,2000,13(3).

[17]Tadele, F. Building Disaster Resilience Through Capacity Building in Ethiopia[J].Disaster Prevention and Management,2009,18(3).

[18]Krishnaveni R, Sujatha R. Institutional Capacity Building: A Systematic Approach[J].SCMS Journal of Indian Management,2013,10(4).

[19]Lennart J L. Capacity building or Social Construction? Explaining Swedens Shift towards Ecological Modernisation[J]. Geogorum,2000,(31).

[20]Lars C, Fikret B. Co-management: Concepts and Methodological Implications[J]. Journal of Environmental Management,2005,(75).

[21]Leslie A R. In Perpetuity: Governance and Capacity Building of Local Land Trusts in Ontario[D].Waterloo: Univ. of Waterloo,2007.

[22]Zhao P J. The Evolution of the Urban Planning System in Contemporary China: An Institutional Approach[J].International Development Planning Review,2015,37(3).

[23]Dany V, Bowen K J, Miller F. Assessing the Institutional Capacity to Adapt to Climate Change: A Case Study in the Cambodian Health and Water Sectors[J].Climate Policy,2015,15(3).

[24]Romero-Lankao P, et al. Institutional Capacity for Climate Change Responses: An Examination of Construction and Pathways in Mexico City and Santiago[J]. Environment And Planning C-Government and Policy,2013,31(5).

[25]Atherton A, Smallbone D. Promoting Private Sector Development in China: the Challenge of Building Institutional Capacity at the Local Level[J].Environment and Planning C-Government and Policy,2013,31(1).

[26]Cars G, Healey P, Madanipour A, et al. Urban Governance, Institutional Capacity and Social Milieux[M].Ashgate,2002.

[27]Gonzalez S, Patsy H. A Sociological Institutionalist Approach to the Study of Innovation in Governance Capacity[J].Urban Studies,2005,42(11).

[28]Healey P. Transforming Governance: Challenge of Institutional Adaptation and A New Politics of Spare[J].European Planning Studies,2006,14(3).

[29]Boons F, Spekkink W. Levels of Institutional Capacity and Actor Expectations About Industrial Symbiosis[J].Journal of Industrial Ecology,2012,16(1).

[30]Barry J. Indigenous State Planning as Inter-Institutional Capacity Development: The Evolution of “Government-to-Government” Relations in Coastal British Columbia, Canada[J].Planning Theory and Practice,2012,13(2).

[31]Smith H, Jenkins P. Trans-disciplinary Research and Strategic Urban Expansion Planning in A Context of Weak Institutional Capacity: Case Study of Huambo, Angola[J].Habitat International,2015,46(10).

[32]Chavez D. Fostering Innovation Through Strengthening Institutional Capacity In An Emergent Regional Innovation System: The Monterrey City Case[C].6th Knowledge Cities World Summit, Istanbul, Turkey,2013: 80-91.

[33]Lester M. Salamon. The Tools of Government: A Guide to the New Governance[M].USA: Oxford University Press,2002.

[34]彭勃,杨志军.参与和协商:地方治理现代化问题[J].上海行政学院学报,2014,15(3).

【责任编辑:宇辉】