川籍藏族流行音乐人与其文化身份认同

叶姿含

(四川大学艺术学院 四川成都 610024)

川籍藏族流行音乐人与其文化身份认同

叶姿含

(四川大学艺术学院四川成都610024)

摘要藏式风格流行音乐自问世以来,涌现出不少传唱作品,不仅在快速更替性强的流行音乐体系中一直持独特的音乐风格类型,且这类唱片产量大、销量广。川籍藏族流行音乐人是参与、生产、传播藏族流行音乐的主体,对他们进行集中研究可以深化川藏文化的内涵和外延,并探讨四川阿坝等地区孕育这一文化群体形成的文化动因。透过对川籍藏族流行音乐人的解读及其文化身份认同,了解个体在特定文化共同体中的互动和社会化过程,可以从侧面反映出藏语三大方言区之间的音乐文化差异及地域特性与流行音乐创作之间的内在联系。在呈现藏族风格流行音乐作品的背后,体现出个体与群体、文化与地域、身份与趣味之间的关系。

关键词川籍藏族歌手群体;流行音乐;文化身份认同

以歌手亚东、容中尔甲、高原红组合、降央卓玛、三木科,作曲家秋加措、阿金等为代表的藏族流行歌手及作曲家为当今流行乐坛注入了一股强劲的唐古拉风。这一支“队伍”全部都是拥有川籍的藏族音乐人,分别来自四川省的甘孜州和阿坝州。藏族音乐因语系不同,带有不同地域特征,那么,四川藏族聚居地区是否具有催生流行音乐歌手的土壤?藏族区域文化之间的哪些差别促使四川藏族聚居地区“盛产”藏族流行音乐人呢?了解这些内容,可以明确并试图解决几个问题:一是地域特性与藏族流行音乐生产的关系;二是中国当代流行音乐身份认同与作为群体行为的藏族流行音乐;三是四川藏区流行歌手群体在中国流行乐坛上的地位和作用;四是藏族符号消费与城市文化的审美心理投射。思考和回答这些问题,对我们审视大陆区域化流行音乐的发展与社会文化之间的关系有着重要的作用,也从文化侧面反映出了藏族风格流行音乐的发展现状及其在流行乐坛的影响。

20世纪90年代初是中国文化和社会的转型时期,艺术领域不断接受新事物、新思潮,以开放的姿态开拓自己的疆域,“藏族风”歌曲也迎来新高潮。歌曲《青藏高原》、《走进西藏》、《神奇的九寨》、《高原红》、《卓玛》、《坐着火车去拉萨》、《遇上你是我的缘》、《天路》、《陪你一起看草原》、《藏香》和《我们好好爱》等这类反映藏区风貌、人文环境的歌曲作为一种大众文化的符号文本成为当代文化的一个重要现象。在大街小巷的音响店、车载音乐光碟、春晚的舞台、KTV排行榜、演艺场所、电影电视配乐、音乐类大奖赛和综艺节目中传播迅速,这类作品和社会环境的互动十分紧密。同时,藏族歌手身份和民族身份得到互为认同,成为双重符号。藏族音乐人群体是藏族风格流行音乐传播迅速、符号鲜明的主要动因。川籍藏族流行歌手作为四川藏族文化的重要组成部分,不仅是藏族风格流行音乐的创作发行者,更是川藏地区文化意识形态的体现。

一、藏族流行音乐创作与四川藏区地域文化

四川藏区与流行音乐貌似两个不相关联的词组,但是在藏族流行音乐领域,四川藏区阿坝与甘孜两地却是“盛产”流行音乐人的地方。这个古老的地方似乎天生与音乐有不解之缘,一首《康定情歌》唱遍了大江南北,“高原三星”①腾格尔、亚东、容中尔甲被并称为“高原三星”。中的亚东和容中尔甲两位藏族歌手的出现,为四川藏区增添了更多的声望和名气。以藏族歌手亚东的歌曲《向往神鹰》为例,这首作品在1995年中央电视台第三届全国音乐电视评比中获得第一名,同时还包揽了最佳作曲、作词、导演、创意和最佳拍摄六个大奖,可见藏族流行歌手和流行音乐在当今社会获得了高度的文化认同。如笔者开篇所述,四川藏区出现的藏族歌手、作曲家和经典作品还有很多。古代已有藏族学者对于藏区音乐及其地域性特征进行研究。在13世纪时,萨迦派宗师萨迦班智达·贡嘎坚赞撰写的《乐论》(藏语称“瑞米丹觉”)对藏族的演唱特点做了如下描述:“前藏人声音洪亮而婉转,后藏人声音嘶鸣而豁亮,阿里人声音挤压而短促,康巴人声音威武而粗犷。”[1]这是最早对藏族传统音乐与地域特征关系的描述。有学者指出,藏语包括卫藏、康、安多三大方言区,不同方言区域中的藏族民间音乐表现形式不尽相同,故三大方言区可视为“三大藏族民间音乐色彩区”。其中卫藏和康方言区以农业生产为主,人口聚居程度高,有丰富多彩的集体性民间歌舞形式;而安多藏区以牧业生产为主,人口相对分散且流动性强,所以缺少集体性的歌舞形式。康方言区独特的地理条件对康区跌宕起伏的山歌音调也产生了明显的影响。此外,还存在与三大色彩区主流音乐特点有较明显区别的亚色彩区。[2]以上学者对藏族音乐和地域文化的关系作了系统整理,为日后的研究打下有力的基础。藏族风歌曲趣味多样、雅俗共赏,阿坝藏区与流行文化的关系是如何建立的,可从文化和地理环境两个方面来探讨藏区地域创作与流行音乐之间的关系。位于四川省西北部的阿坝藏族羌族自治州,北邻青海省,东南西接壤省内成都市、绵阳市、德阳市、雅安地区及甘孜藏族自治州。属汉藏语系藏缅语族藏语支,通用藏文。由于地域与方言的不同分为农区和牧区。农区藏民自称嘉绒哇,讲嘉绒方言。

(一)自古以来的商业繁荣之地——茶马古道

在岷江上游的高山河谷,发现了许多距今四、五千年的新石器时代的文化遗址,这些光辉灿烂的文化是阿坝州各族人民在遥远的古代共同建造的茶马古道。茶马古道是古代中国与南亚地区一条重要的贸易通道,是茶马互市的见证。早在宋时期,青藏道就是内地向藏区输入川藏沿线的城镇商业化模式的渠道。作为中国西南民族经济文化交流的走廊,川藏茶马古道是集政治、经济、国防为一体的一条综合性主线,蕴藏着开发不尽的文化遗产。

(二)民族间文化艺术的互相影响和渗透

在阿坝州民间歌舞中,跳本民族的舞,唱他民族的歌,是不同民族共同生活、互相交往中自然产生的现象,藏、羌、汉三个民族融为一体的民间歌舞形式融合的成果最突出表现在音乐、舞蹈上。[3]

众所周知,传统的藏族服饰有肥腰、长袖、大襟、右衽长裙、束腰及以毛皮制衣的特征。但是藏族服饰文化丰富多样,在嘉绒地区的舞蹈服饰中,头帕和披毡就很有地方特色,这一区域是民族混合生活区,如图1所示,笔者在成都“梦幻唐古拉”演绎中心调研藏族嘉绒舞蹈时看到的,其服饰的最大特点就是姑娘的披肩和头饰。而细细观察同样生活在此区域的羌族(见图2),两个民族的头饰正面是十分相像的,而唯独呈现在四川藏族聚居区的藏族服饰中,这是民族服饰融合的典型例证。

图1 嘉绒藏族服饰①以上三图为成都唐古拉风演绎中心演绎的嘉绒藏区舞蹈,图一为嘉绒藏区藏族特色服饰背面呈现的头帕、披毡,图二为百褶裙,图三为正面服饰效果。

图2 阿坝州羌族民族服饰

(三)藏彝走廊的音乐文化特殊性

藏彝走廊主要指四川、云南、西藏三省区毗邻地区中一系列南北走向的山系、河流所构成的高山峡谷区域。藏彝走廊民族音乐遗产丰富,民族音乐学对此研究集中在以下三点:一是考察四川、云南西部及西藏藏东部的民族音乐起源和源流;二是研究藏族族源以及藏彝走廊地区古文明渊源;三是考察发掘独特的民族音乐种类,为非遗音乐文化研究取得创新和突破。将此区域作为特殊文化地理面貌对待,有关这一区域的音乐学术性研究已取得一定的成果,可见,这一区域的文化根基具有深厚性和多元性。

(四)地理优势以及旅游业带动品牌艺术繁荣

文化是旅游的灵魂,旅游是文化传播的最佳载体。目前,旅游业不仅是阿坝州的民生支柱产业,也成为阿坝州的形象、标志和品牌。

藏族歌手容中尔甲和舞蹈家杨丽萍共同打造的《藏谜》是一部纯藏族大型歌舞乐,汇集了我国一区四省藏区近百名少数民族演员。另外阿坝还有《羌魂》、《印象九寨》、《高原红演艺中心》、《九寨沟高原红藏羌歌舞晚会》、《香格里拉演艺宫藏羌歌舞晚会》、《九鑫山庄格桑拉藏羌歌舞晚会》、《九寨千古情》、《高原红艺术团》等规模化、品牌化的艺术旅游生产,这些演出主题大都展现藏羌民族灿烂悠久的文化,表演内容包括藏族歌舞、藏族传统活动表演、藏羌传统服饰展示等,以上各类演艺中心汇集了我国西北藏区羌寨最优秀的歌舞演员上千名,带动了全州演艺市场和非遗文化传承的重点文化资源,演出成了当地居民的一大生计,所以从客观上也培养了一批职业演艺人员。

成都地区的藏族文化是蓉城不可缺少的风景线之一,在“耍都”就有藏吧四家,还有从事藏族音乐十五年的演艺中心“梦幻唐古拉”、“天籁之音藏歌音乐”、爱琴海唱片等文化产业公司。作为西南内陆城市,成都为藏族流行音乐的发展提供了平台和渠道。成都的多家酒吧、朗玛厅都有藏族歌手演绎各类歌曲,这为藏族歌手发展的流行化提供了思想和空间契机,将藏区代表性文化元素和城市文化融合得较为成功。

综上所述,阿坝地区以自己特殊的地理民族特性建立的文化产业,具备快捷、发达的交通枢纽,根植已久的商品互市,多民族文化的互融使得文化艺术形态丰富多样,时时更新的旅游产业,艺术品牌生产,充分体现了阿坝地区人民思想活跃、观念先进积极,重视创意的文化理念。流行文化以消费性、符号性、多元性、快速传播性为主,阿坝藏区的整体文化意识从不同的角度与流行文化的主要特征不谋而合。在这些文化背景下熏陶的藏族人民更加容易突破传统的制约,对自身的民族文化有着清晰认识的同时,有意识地将文化作为产业和事业发展,不同的理念和认识使得这里的歌手观念开放,成长迅速,引领藏族流行文化发展,在内陆流行文化中占有了十分重要的地位。

图3 藏族流行乐坛的职业歌手数量与现状统计

二、川籍流行音乐人的现实生态与创作理念

笔者对目前藏族流行乐坛的职业歌手数量与现状进行了不完全统计,藏族女歌手有199人,藏族乐队组合87人,藏族男歌手390人(见图2),这一数字仅代表已获得歌手职业身份的数量。中国藏族音乐网每天都有数十乃至上百的歌曲和歌手发行新曲,且不包含酒吧、藏吧、演艺厅的“流动歌手”。据不完全统计,在这些歌手人数中,川籍的藏族歌手占总人数的百分之六十。

川籍藏族演艺人员众多,演出规模日益壮大。在遍布成都诸多闹市区的民族文化演艺格局中,被誉为西南地区民族娱乐航母的——“梦幻唐古拉”凭借原唐古拉风近十五年的积累,已全面升级成为民族演艺文化品牌。

以上数据显示,川籍的藏族音乐人在内陆藏族流行音乐人数居多,呈现出群体化趋势。藏族“川军”演艺是当今演艺市场的一支重要力量。在这里选择这一群体的几位代表人物做一简要介绍。

(一)秋加措

2005年亚东演唱的作品《卓玛》在发行后一年之内六次登上中央电视台的舞台,这首作品的作曲秋加措是出生于阿坝的一名作曲专业藏族音乐人。除了代表作《卓玛》,他还有很多艺趣高雅的作品如《飞过康巴》、《我心飞翔》、《阿佳卓姆》等,笔者曾采访秋加措,谈及他创作流行音乐的过程,他从两个方面回顾了自己的创作历程:一方面从个人经历出发,一方面是文化环境。秋加措说:“学艺先学德”。他的家乡康巴地区在很早以前属于小部族,文化环境自成体系,既丰富又融合性强。自他小时候家乡人在农闲时就唱歌跳锅庄,大家围坐圆圈讲故事,故事的内容皆是如何行善、培养品德。唱歌的歌词大部分都与佛教内容相关,赞颂朝圣者、赞颂信仰,还有帝王将相,主要是为了促进社会和谐,人人都能有所修行和作为。所以他认为艺术作品传递的精神应该是“真、善、美”。

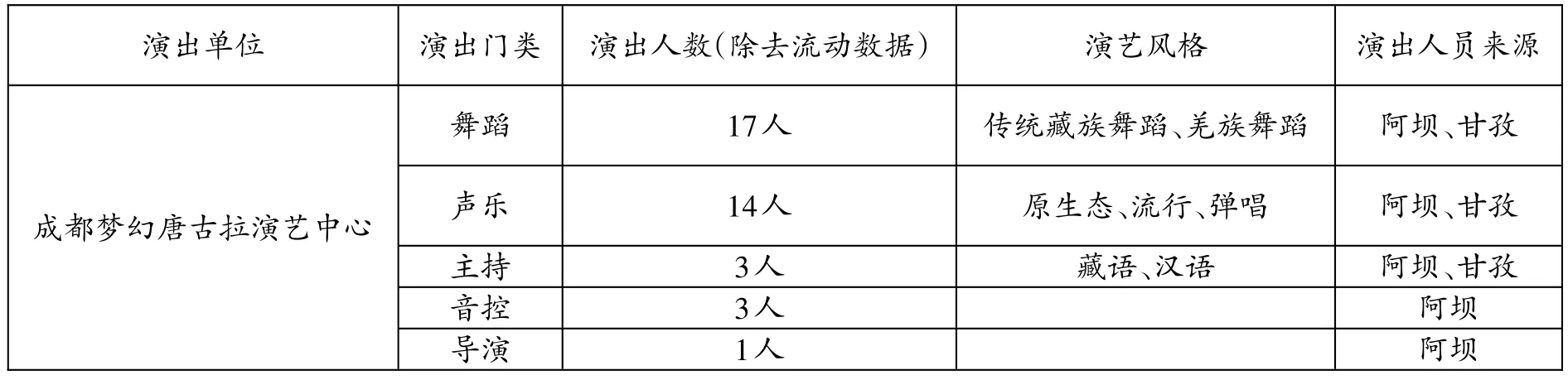

表1 成都梦幻唐古拉演艺中心的表演情况统计①表1数据由成都梦幻唐古拉演艺中心导演及策划罗杰提供。

秋加措本人是一个非常有文化修养和艺术追求的作曲家。他12岁进入甘孜州歌舞团,歌舞团院内有欧洲人早年修建的教堂、图书馆、礼堂,还有唱机。图书馆的书和西方人的音乐深深地影响了秋加措的音乐之路,他经常看教堂图书馆内的捷克小说,听一些英文歌和轻音乐,还有一些经典严肃音乐,如柴可夫斯基的《天鹅湖》、《胡桃夹子》等。他说这些音乐在刚开始接触的时候和大多数非专业者一样只是觉得好听,可是当他发现真正离不开音乐的时候,已经将国外的经典听了不下几百部唱片了。从此,秋加措不畏一切困难,决心走专业音乐人的道路,他先是在甘孜州歌舞团作乐队服务员,因为有音乐,扫地干杂活的日子都让他倍感开心,后来他顺利进入管弦乐队成为一名大管演奏者。1972年他在四川音乐学院进修,仅和声学就学习了四次,在音乐学院他得到了系统的音乐专业学习,1984年他考取了上海音乐学院作曲系,那个时候他们一个年级有五个学生,但专业老师却有二十九位,这样的教育环境在今天看来可谓“奢侈”至极,所以他也加倍努力。在学习音乐的过程中,他用自己所有的钱买了录音机、磁带、复印指挥总谱,经常因为负担不起高昂的学费而贷款,往往舍不得吃好的,却舍得为音乐所需的各种设备花钱,四年过得很不容易。

除了作曲家个人的教育背景和成长经历外,能创作出经典作品,作曲家都是经过了无数次的尝试、积淀和修改。当然一首作品能否成功也有市场的因素。如《卓玛》的一举成名是因为《卓玛》在广州发行,广州的流行音乐生产经验丰富,也是流行音乐最早登陆大陆的一个城市,所以受众多。听惯了各种趣味的流行音乐,广州的流行音乐发行商对国内流行音乐也有一定的导向作用,再加上《卓玛》本身是由藏族民歌中弦子和锅庄的一些曲调改编而成,歌曲的难度不大但个性色彩明确,旋律优美且朗朗上口。演唱的歌手亚东当时已是藏族流行歌手中的“领头羊”,所以该作品得以成功是有诸多因素的。

秋加措认为他还有许多比《卓玛》更让自己满意的作品。因为他觉得追求作品的艺术性而非只为市场效果是最重要的。好的作品比如《康定情歌》,看似简单而又不简单的表达,口语化、不用特别直白的语言装饰,却传达出了浓厚的文学效果,很有意境且层次感丰富,歌曲趣味老少皆宜,如果听众划分层次,每个层次的人都会对这首作品有自己的理解。这一点从秋加措的音乐中就能听出来,他的作品一直在践行着自己的艺术理念。由根呷演唱、小辉作词、秋加措作曲的歌曲《我心飞翔》获得2015藏歌金曲最美藏歌评选。悠扬的小提琴响起就为全曲柔和的基调做好了铺垫,虽有采用锅庄弦子舞曲等音乐节奏风格,但主旋律与和声一直配以悠扬的曲风,似有春风拂过面庞的感觉,全曲趣味高致。多听几首秋加措的作品,就能感受到他的创作风格跟他说的一样,不管市场如何转换,高雅的艺术性永远是他的创作追求。与众不同的是,他的音乐又将藏族民歌音调和西方器乐结合得非常完美,其深厚的功力是不言而喻的。

当今藏族流行音乐虽然有很强的生产力,但是可以称为经典的作品却不是很多。秋加措认为藏族音乐即使是流行的,也应该追随藏族文化的内在深层含义,而不是只想吸引眼球,不遵循藏民族的审美习惯和内涵,割裂传统本身的文化意义。如藏民族传统的爱情表达方式,青年男女会互对山歌拉伊,但拉伊中却没有直白表达情爱的语言,委婉和内敛的表达才是情歌的深邃动人之处。像“我爱你”这种直接出现在歌曲中的歌词其实并不是藏族人的表达方式,审美习惯不是藏族本身的,反而破坏了情歌该有的意境。当下,音乐作品的批量生产,注重数量忽视了质量,容易给人留下一种媚俗之感。一味地追求市场和商品化是对藏族流行音乐不利的,回归音乐本身才是藏族流行音乐创作的可取之道。这一点值得每一位音乐人反思,由此也充分体现了秋加措是一位成熟且非常有责任感的作曲家。

(二)三木科

藏族歌手三木科(Sam-Co)是青年藏族歌手的代表人物之一,①传统藏族音乐与流行音乐文化的实践先锋与传唱人,发行专辑《藏香》、《藏香依旧》、《溜溜的姑娘像朵花》、《扎西德勒我爱你》、《吉祥之歌》等,并成为中国西藏形象代言人。同时,他也极擅长很多民族的音乐舞蹈,曾获得音乐舞台剧最佳表演奖,是一位不可多得的声色艺俱全的男演员。毕业于西南民族大学的他在本科读书时就发行了自己的第一张专辑,而后参加中央电视台《星光大道》节目,通过央视的平台“出道”成为一名正式的歌手。他的歌曲秉承了传统藏乐的文化底蕴,同时又融入了现代音乐元素,让藏乐焕发出全新的时代气息。笔者采访了三木科,了解了他成为一名歌手的经历,以及他眼中的四川藏族流行歌手群体是如何形成的。除了与生俱来的天赋外,进行专业性的选择是一个歌手成长过程中重要的环节。三木科在专业院校进行过音乐专业的训练学习。学校不仅提供了专业的学习环境,还提供了更多的平台互换。在读本科期间,三木科曾作为交换生去广州现代舞学校学习现代舞。他说在广州学习现代舞改变了他对传统音乐的看法,在流行音乐的“根据地”广州,流行文化发展领先,也就是在那个时候三木科对自己是否可以并如何成长为一名歌手有了重要的认识。三木科认为:“从宏观的文化角度而言,藏区之间是有文化差异的。因为各自的方言、地域不同带来的生活习惯的差异会让藏区的文化理念也略有不同。从市场的角度而言,成都内地流行音乐产业链发展的步伐较快。例如,成都地区有许多藏吧、‘耍都’就有三、四家。在藏吧的演绎中藏族歌手的表演不是迎合流行文化,而是开始回归原生态的藏民族民歌,在都市文化中追求个性的凸显,更加清晰地呈现藏族文化。当然,歌手的出名程度是相对而言的,我们应该用两种眼光来看待,一种是用内地的眼光看西藏,正如我们所说的他者的眼光,另一种是西藏本土的眼光。本土的一些歌手或许在当地非常有名,但不被内地的流行音乐市场接受,所以艺人的公司、音乐人的编曲、平台和作为产品的藏族流行音乐因市场驱动而制作出不同效果的音乐成品,跟音乐制作的理念、刻意追求的市场效果有关。还有一个重要的问题,就是个体成长和教育背景环境的问题。”调查显示,三木科是在内地和藏区都非常受欢迎的新一代流行歌手。

(三)尼玛泽仁·亚东

尼玛泽仁·亚东,是众所周知的藏族歌手,他和腾格尔、容中尔甲并称为“高原三星”。他创作了大量作品,以一位藏族歌手的视角对本民族音乐文化传承、发展以及藏族流行音乐的创作做出了贡献。他认为藏族流行音乐应该将传承本民族民歌和吸收现代流行音乐元素两种方式融合,他的理念是传统与流行并存。他不仅自己参与创作,而且对本民族音乐发展表现出强烈的责任感。他组织发起的“藏族音乐专家研讨会”已经召开了两届,主题是围绕如何在传承本民族音乐的基础上,借鉴融合多元音乐文化,创新藏族音乐表现形式,进而提高藏族音乐的创作水平。这场汇聚了藏族各类音乐人的盛会,为不断创新藏族音乐表现形式进行了专业性的研讨。亚东不仅熟悉本民族的各类民歌,还根据流行音乐市场的运作时时更新自己的创作理念。正是为了更好地传承和突破,他不仅吼得了山歌、对得了拉伊,更是对爵士、布鲁斯等流行音乐类型驾轻就熟,他自己的任何一首藏族韵味的歌曲都能唱出爵士风,这也是一位优秀歌手专业素养的体现。②以上内容来自笔者在“第二届藏族音乐研讨会”上与亚东先生的交流。

三、藏族流行歌手的身份变迁与音乐趣味形成

藏族流行歌手是一个庞大的群体,不同主体的个性音乐特色、个体间的互动和群体在特定文化共同体中逐渐社会化的过程,共同形成了民族歌手身份。从个体身份到歌手身份再到群体民族歌手身份,是群体社会化探寻和积极行为的结果。在民族身份到歌手身份转化的过程中,也形成了藏族风格流行音乐的趣味走向和民族精英共同体的意识塑造。

(一)音乐与社会身份

西方文化研究的一个重要的概念是身份认同(Identity),它的基本含义是个体与特定的社会文化之间的认同关系。由于研究对象的个体属性、文化背景和发展前景不同,所以这个文化主体会认同一种文化为集体文化自我,而将另一种文化视为他者。身份从来就不是一成不变的,每个人、每个群体都有多重身份,互为他者,从个体到群体认同,再从一种文化形态到另一种文化形态,身份认同的嬗变机制在这个过程中呈现动态演变状态。梅洛庞蒂在其《知觉现象学》一书中提出,“思维与语言,也许有人会加上歌唱,它们是人类接触世界的最基本的活动,”[4]故而在音乐中,声音可以视为意义的携带者和能指。艺术声音和流行声音都代表了一定的类型,例如“意大利男高音”、“保加利亚和芬兰低音”、“俄国女高音”、“德国男中音”,每一种都有自己的身份。[5]在不划分其它背景范畴的时候,他们先是以这种身份的魅力为基础而吸引听众的。以意大利人鲁契亚诺·帕瓦罗蒂(Luciano Pavarotti)为例,通过类型歌曲的选择和技术处理的相似性,他以特定的歌声类型确立了自己的歌唱家身份。而后普拉西多·多明戈、何塞·卡雷拉斯等相似艺术品质的个体艺术家出现后,形成了群体声音,特定音乐身份类型并称“世界三大男高音歌唱家”,形成特定群体的价值观和审美趣味。与以往描绘歌唱和声音历史不同的是,流行音乐所置身的背景不同,在全球化、媒介化、商品化、市场化过程中,其社会意义大于传统音乐的指示作用。所以罗兰·巴尔特认为“控制音乐并且使之附属于自己的意识形态,这样统一的资产阶级符号系统不再存在,音乐不再拥有一个固定的意识形态,音乐的品味和社会阶层已不再一致。”[6]然而,在判断困难的流行音乐类型中,“声音的音色是能够代表各民族语言的独特元素”(Andrade in Valente 1999:104)。民族可能被提升为一个音乐上的标记或前缀特征,歌手以及他们的声音有时是辨别一个民族或文化的关键。[7]

(二)藏式风格音乐趣味与民族歌手身份获得

藏式音乐风格的代表作《青藏高原》,通过谱例1,无论从旋律还是歌词,都可以看出一个非常明确的民族前缀符号“呀啦索”。这在藏语中是一个语气词“好呀”,但是在语境中可以表达一种祝福之意,是藏语的常用词,因而歌曲的开头就已经让听众明白作曲家的用意,这是一首带有藏族音乐风格的歌曲。再从歌曲的旋律看,田联稻在藏族音乐的形态特征研究中,总结出藏族民歌的一大特征是旋律的极进,上行或下行。[8]“呀啦索”之后,从小字组的g直接到小字a组的g,一个八度的跨越在歌曲的前奏部分出现,完全符合藏族民歌的极进习惯,从听觉效果上给人一种高亢、藏族风味的浓烈的感觉。之所以提到歌曲《青藏高原》,是因为这是一首藏式风格浓郁且非常重要的作品,虽然它的词曲作家及演唱皆非藏族,但这首歌曲得到了广泛的文化认同,超越了民族的界限,成为了音乐界的中国符号。这首1993年出世的作品开启了“唐古拉风”的后续风潮,为非藏族群体做了音乐审美风格的铺垫。

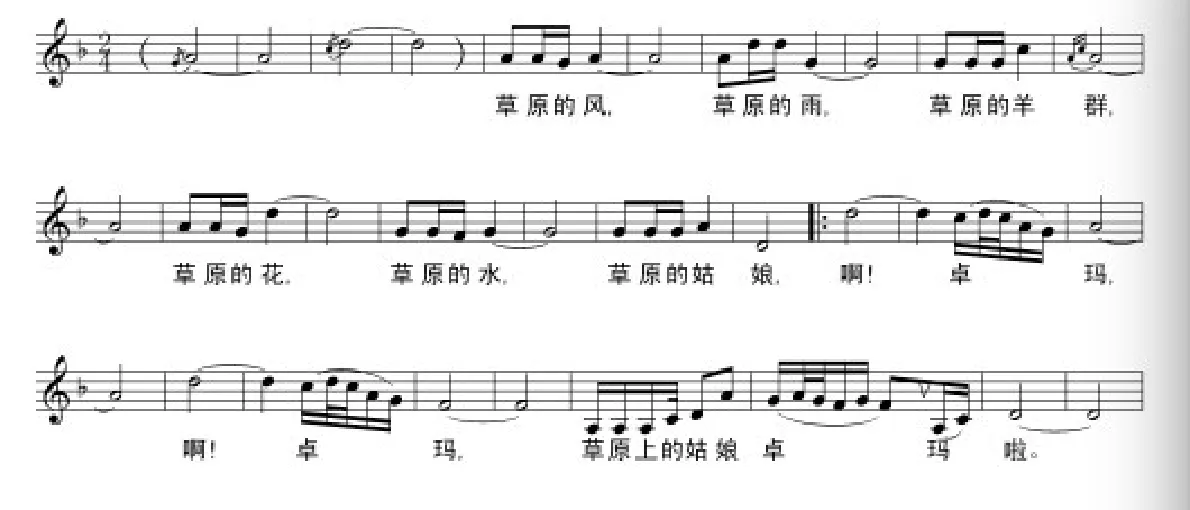

由秋加措作曲、亚东演唱的歌曲《卓玛》是一首采用羽调式、加入了藏族锅庄和弦子音乐旋律感觉的流行歌曲,歌曲发行于广州,被收录在专辑《豪驾里的天籁》之中。秋加措在创作前就已将歌曲的立意和趣味下了这样的定义:好的歌曲既是简单的又是不简单的,是口语化的却也无需太多直白的语言,从歌曲的旋律、歌词再到文学效果和传达的意境应该是有层次的,而每个听众都会根据歌曲听到自己的理解。四二拍的旋律从前奏部分来看(如谱例2)前四个小节就给出了全曲的节奏时值,营造出一种草原微风和煦,羊群和谐,从主音小字一组a到尾音小字一组d,这个音程跨度不大,音符时值长且并不密集,所以歌曲很有悠扬之感。

谱例1《青藏高原》

谱例2《卓玛》

《青藏高原》、《卓玛》这类作品得到广泛的传播后,人们对藏族的、藏式韵味的流行歌曲有了一种文化认同感,对这类风格的音乐作品所传达出的草原意象和高地文化有了向往。同时歌曲的高音、藏民族特有的嗓音特色也是歌曲的技术性所在。所以既能醇厚又能明亮的嗓音条件、歌曲所抒发的意境、草原情怀和人们对精神乐土的向往在这类歌曲中杂糅集中,是这类音乐的真正趣味所在。从音乐趣味到音乐身份,歌手亚东、容中尔甲、降央卓玛都是至今活跃在藏族音乐领域的、大家耳熟能详的歌手。曾经生活在四川藏区的他们,都有过游牧民族的生活生产方式,经历了物质文化变迁和精神文化变迁,才渐渐形成今天的“歌手身份”。

关于身份的变迁主要是指文化身份的变迁,文化变迁主要有文化内部和外来文化的影响所进行的回应两种方式。霍克海默曾说个性是流行文化的核心所在,大众文化新兴的背景下,藏族流行歌手的明确身份是“藏族歌手”,而“能走路就会跳舞,能说话就会唱歌”是整体的藏族文化优点,有了藏族歌手的民族前缀身份在前,藏族流行歌手在完成歌手身份的蜕变时可以说是不需要太过于顺应流行文化的大潮流的,仅需真正抓住民族身份的文化特点就是个性特征之所在了。

(三)民族精英共同体意识形成

英国著名的社会学家彼得·约翰·马丁指出:人的创造性行为受文化惯例的限制,严肃音乐并非一蹴而就赢得高雅地位,而是一部分人的积极行为。他认为音乐和身份有着密切的关系。例如,“梦幻唐古拉”演艺中心的阿坝演员索朗周说:“容中尔甲是我们那里出现的第一位明星,在此之前,我没有这个概念,后来我们都唱他的作品。”①笔者对索朗周(来自阿坝红原,21岁,“梦幻唐古拉”演艺中心演员)的访谈内容。川藏地区出现的亚东、容中尔甲在阿坝、甘孜人的心目中可谓是第一代藏族流行歌手了,他们所演绎的作品就是藏族音乐,所以日后出现的藏族歌手们也许会唱着他们的作品、依旧践行着他们的演绎风格。当他们的作品获得了广泛的民族认同后,这一类带有同一风格的作品和歌手都会被认定为同一群体的音乐人,他们是有着共同意识导向的。而今,综艺节目成了流行歌曲传播的重要平台,《中国好声音》、《我是歌手》、《生动亚洲》等节目为流行歌曲的创作、改编,以及时尚化提供了新的生存环境,我们可以越发地感受到一个趋势,流行音乐和严肃音乐之间的界限不仅开始模糊,许多歌手和制作人开始有所“意指”地运用民族符号。例如一段长调、一种民族乐器、一个转音的运用、服饰、表现形态、舞台效果装饰以及少数民族歌手加盟“帮唱”等现象不胜枚举。这一现象的原因,其实是更加突出民族符号和文化身份。在同一首歌曲中,有了多元化的声音意味着有了多元化的认同,这种突出的藏族符号,强调的正是一种民族身份。笔者认为这种现象具有鲜明的符号特征和表现意义,每个歌手都是一个鲜明的文化符号,民族身份使得他们区别于乐坛普遍共性的存在。同时,民族歌手身份的确立让这个群体渐渐自成体系,成为一支大的文化符码,民族身份符号意义十分鲜明。

四、川籍藏族音乐人在流行音乐中的文化地位和大众审美心理投射

1986年是中国流行音乐发展的一个重要年份,经过了数年港台音乐的植入和冲击,内地流行音乐本身的创作是一个客观需要。1987年开始出现多方位的创作,1988年“西北风”是继过去十年来最为兴盛引人注目的高峰期。由于“西北风”大量采用了北方音乐的素材,形成向城市民歌的回归。短暂的辉煌过后,1988年下半年起,由于商业化手段的运作,歌曲出现缺乏生命力逐渐被港台引进版所取代的现象。[9]在全球化的语境中,我国民族众多,有着充分的多元文化资源,着眼于民族地区独特的历史文化内涵的挖掘是一个大的趋势。川籍藏族流行音乐人的出现是推动藏族传统元素大众化、流行化的重要力量,这类音乐风格的出现缓解了流行音乐急需本土化创作的需求。从作品就可看出,流行音乐在不断进行新的尝试,藏族流行歌手群体身份的确立是民族符号广泛运用于流行音乐得到认同的潜在因素,这一研究有助于对当下的音乐文化现象做更为深刻的阐释。而从受众的角度而言,城市消费文化、日常生活审美化时代的到来所充斥的符号文化让人们对多元文化产生了广泛的兴趣。符号鲜明的背后却会割裂符号所指本身的意义,藏族流行歌手所传达出的民族风情让人们对异质文化和信仰产生浓烈向往,是大众时代下城市文化冲击后人们向往回归自然、走向高原的一种审美心理投射。

结语

流行音乐作为大众消费的必然产物,不仅有市场分层也有趣味分层、审美分层和文化分层的不同表现,每一种流行音乐类型的细分都能审视出不同的文化背景。地域性音乐文化是艺术领域长期以来被研究的问题,但是涉及地域性和流行音乐研究之间的关系必须落实到每个个体、群体上才是流行音乐学术研究的必要范式。川籍藏族音乐人作为藏族流行音乐文化产业中的主体力量,推动并引领了藏族流行音乐的发展。四川藏区以其独特的地理位置、开放的文化理念以及丰厚多样的艺术形式,使这块土地上更加容易催生出流行歌手并产生广泛的社会影响。这一支藏族歌手“川军”的出现,不是巧合,而是文化环境孕育的必然结果。同时,川籍藏族流行歌手也从侧面反映并代表了四川藏区蕴藏深厚的文化生态。本文的研究对区域文化与音乐现象的关系起到一定的阐释作用,也对川籍藏族流行音乐人文化身份的确立和认同及音乐趣味选择的社会互动进行了深入的解析。

参考文献

[1]萨迦班智达.贡嘎坚赞《乐论》[J].中央音乐学院学报,1989 (4):23-30.

[2]田联稻.藏族音乐的地域性特征与音乐色彩区研究[J].中央音乐学院学报,2014(4).

[3]阿坝州文化局.阿坝州文化艺术志[M].成都:巴蜀书社,1992:67.

[4]梅洛·庞蒂.知觉现象学[M]//作为表达和言语的身体.北京:商务印书馆,2001:236.

[5][6][7]埃罗.塔拉斯蒂.音乐符号学[M].陆正兰,译.北京:译林出版社,2015:154,159,161,163.

[8]田联稻.藏族传统音乐形态特征研究[J].西藏艺术研究,2013(1).

[9]陶辛.流行音乐手册[M].上海:上海音乐出版社,1998:189.

[][]

[责任编辑:蔡秀清]

[责任编辑:周晓艳]

On the Tibetan Pop Musicians in Sichuan and their Cultural Identity

YE Zi-han

(Art College,Sichuan University,Chengdu,Sichuan 610024)

Abstract:Since the advent of the Tibetan pop music,many popular music works have been produced. They have always possessed a unique musical style in the pop music system,and have large production and good sales. The Tibetan pop musicians in Sichuan,as the main body,are engaged in the participation,production and dissemination of the Tibetan pop music. Taking them as the object,a research has been done on the connotation and denotation of the Sichuan-Tibetan culture,and the formation of the cultural group in Aba and other Tibetan communities in Sichuan. Through interpreting the cultural identity of the Tibetan pop musicians in Sichuan,this article discusses the interaction and socialization of an individual in a particular cultural community,and the differences in the music culture of the three major Tibetan dialect areas,and the intrinsic link between cultural and geographical characteristics and popular music creation. Additionally,the relationship between individual and group,culture and region,identity and interest is also discussed in accordance with the Tibetan pop music.

Key words:the Tibetan singers in Sichuan;pop music;cultural identity

DOI:10.16249/j.cnki.1005-5738.2016.01.016

中图分类号J603;C912.4

文献标识码A

文章编号1005-5738(2016)01-114-009

收稿日期:2015-12-25

作者简介:叶姿含,女,汉族,浙江诸暨人,四川大学艺术学院博士研究生,主要研究方向为艺术理论与批评。