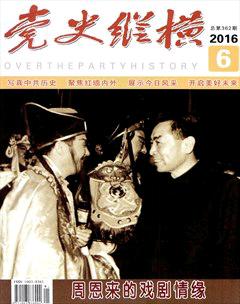

文革初期的北京红卫兵

常家树

山雨欲来

北京西山脚下,圆明园废墟旁边,一棵棵穿天白杨掩映中的清华大学附中,可谓上世纪60年代全中国屈指可数的“第一流的中学”。学生们来源于根红苗正的贫下中农,高干子弟偏多。这里学生挺拔俊秀,教师秀外慧中;教学高质量堪称一流,综合素质名列前茅。

为了早出人才,快出人才,高等教育部决定在清华附中试办学制2年的预科班试点。清华大学决定从清华附中学完高一课程的学生中择优选拔90人进入预科,要求在数学、外语、语文和其他学科的基础知识及基本技能方面,适当提高程度,使之和工科大学本科的要求更好地衔接。继六四届完成一期后,1965年9月,又择优选拔,建立了预科651班、652班。这批预科班的学生不仅学习成绩好,而且思想比较活跃,其中以预651班的学生最为突出。

60年代的学校教育,理想主义居先。由于环境的封闭和教育的片面,学生们并不知道现代世界文明程度和人类优秀的文化成果的全貌,容易以偏概全,把自己接触到的东西当作是最好的。当时青少年普遍认同的是:“生活在毛泽东时代的中国是最幸福的,而世界上三分之二的人民则是生活在水深火热之中。”1964年党中央提出培养千百万无产阶级革命事业接班人,学生们的政治热情空前高涨。当年11月高等教育部转发《毛主席与毛远新谈话纪要》,《谈话纪要》中提到教育问题时说:“阶级斗争是你们的一门主课。”清华附中作为清华大学的一个部门,也在教职工中传达了这一精神。清华附中党支部还向革命干部家庭出身的高中学生作了专门传达。1965年夏天,毛泽东与在北京外语学院进修的侄孙女王海容进行过一次谈话,其中谈到遵守学校的规章制度是“没出息的”,鼓励学生违反学校的纪律,造学校的反。这次谈话的内容后来逐渐被透露出来,在北京的一些大中学校里悄悄地流传着,使不少中学生感到特别带劲,备受鼓舞。毛泽东在谈话中所倡导的那种“造反”精神很快就被一些中学生所接受。毛泽东关于在阶级斗争的大风大浪中培养接班人的主张,以及他对正规的学校教育的轻视和轻率的否定,对当时正在成长中的青少年产生了极大的影响。“阶级斗争观念”已经在他们头脑中打下深刻的烙印。

学生中有许多人已经不满足于按部就班地学习。当时,《光明日报》上正组织“怎样才能生动活泼地主动地进行学习”的讨论。清华附中预科651班在这个讨论中经常进行激烈的辩论。许多人把自己的观点写成小字报,贴在本班教室后面的板报栏里。1965年10月28日,预651班学生骆小海在板报栏里贴出一张题为《造反精神万岁》的小字报。其中写道:“造反,造旧事物的反,是历史的伟大动力。……拿我们学生来说,什么教育制度,学习方法,纪律规章,天地六合,都藏有旧的东西,对待它们,只有一种精神:‘造反!”

造反有理

1966年5月中央政治局擴大会议召开,标志文化大革命的全面发动。会议期间,随着政治领域和意识形态方面的一系列重大变动,政治嗅觉异常敏锐的清华附中预科两个班的学生开始骚动不安。一些学生开始自发聚会讨论怎样解决“资产阶级知识分子统治学校”的问题。并在一些小字报上署名“火车头”“向日葵”等代名。

有一天,张承志对卜大华说,自己写的小字报署名叫“红卫兵”。卜大华一听,连声说好!“这个名字很贴切”,就这样,今后凡是和我们意见相同的小字报不如都署名“红卫兵”。

就在中央五月政治局会议闭幕的第二天,5月29日傍晚,落日余辉笼照圆明园遗址上,卜大华、骆小海、邝桃生、王铭、张晓宾、张承志、陶正、高洪旭等十来个学生正在聚会。大家认为,当前阶段斗争形势已是山雨欲来风满楼,为了“誓死保卫党中央”、“誓死保卫毛主席”有必要成立一个自己的组织。当年苏联作家法捷耶夫创作的小说《青年近卫军》启发了他们的灵感。大家议论说,苏联卫国战争时期,为了保卫斯大林,苏联青年自愿组成“青年近卫军”,中国大革命时期也有工人阶级组建的工人赤卫队,我们这个组织就叫“红卫兵”即“保卫毛主席的红色卫兵”。聚会学生举手赞成。这一天就成了红卫兵的诞生日,从此揭开了红卫兵运动的造反序幕。

5月31日,清华附中红卫兵成员邝桃生、骆小海、卜大华、王慧成、张晓宾、王铭联名写信给党中央和毛泽东,反映清华附中存在的问题。信中说:“我们是清华附中的学生。我校党支部共有党员24人,预备党员5人。其中大部分是知识分子出身,工农出身的占的比例很小。这个党支部长期以来,没有认真地学习毛主席著作,拒绝把毛主席的书当作一切工作的最高指示,很少阶级斗争观点,基本上没有执行无产阶级的办学方针,没有突出无产阶级政治,没有贯彻党的阶级路线。”

6月1日晚,根据毛泽东的指示,中央人民广播电台播发了北京大学聂元梓等7人的大字报。6月2日,《人民日报》全文刊载,并发表评论员文章(欢呼北大的一张大字报),称北大是“反党反社会主义的顽固堡垒”,北大党组织是“假共产党”、“修正主义的“党”,号召群众起来彻底摧毁“黑帮、黑组织、黑纪律”。北大大字报的发表大大地鼓舞了刚刚组织起来的清华附中红卫兵。当时学校把教学楼五楼一个曾作为阅览室的大教室腾出来,专门作为全校师生贴大字报的场所。6月2日下午,一张署名红卫兵的大字报十分醒目地出现在五楼大教室。大字报的题目是《誓死保卫无产阶级专政,誓死保卫毛泽东思想》。这张大字报的下部留有一大块空白,是给同意大字报观点的人签名用的。当天这张大字报上签名的有100多人。

6月8日上午,海淀区的人大附中、北大附中、地质附中、北航附中等学校以及城区的四中、六中、八中、十三中、二十六中等学校300多人相约来到清华附中,声援红卫兵。学校领导感到来者不善,便以“维持秩序”为名关闭了校门。这些学校的学生在校门外坚持了10个小时后,才被允许进入校园。他们与清华附中红卫兵一起,在校园里刷了许多大字报、大标语。为了表示对清华附中红卫兵的支持,好几个学校的学生都在自己写的大字报和大标语上署上了XX学校红卫兵的字样。其中,人大附中红卫兵和四中红卫兵分别送给清华附中红卫兵一副对联,一幅写的是:“先驱者,为革命,洒尽碧血;后继人,保江山,掏出红心。”另一幅写的是:“为革命,纵一死,又有何惧?捍专政,复永生,血染河山!”此后,红卫兵的名称很快就在北京许多学校里传开了,以红卫兵或红旗等命名的学生自发组织成批出现。

红卫兵的活动与工作组的正常秩序发生碰撞。红卫兵认为,工作组的行为是倒行逆施,压制“革命造反精神”,“而革命就是造反”按照这个思路,6月24日是,贴出了《无产阶级革命造反精神万岁!》的大字报。当时正值北京新市委书记李雪峰提出“反干扰”的要求后不久,许多反对工作组或给工作组提意见的人被当作“与工作组争夺领导权”的“坏人”,而受到批判,一些学校的红卫兵组织被宣布为“非法”。但清华附中红卫兵此时士气正旺,并没有在这样的形势下退缩,他们于7月4日又贴出《再论无产阶级革命的造反精神万岁》的大字报,并在文中转引了1966年6月5日《人民日报》一篇短评《汉弗莱的哀叹》中引述的毛泽东1939年的一段语录:“马克思主义的道理千条万绪,归根结底就是一句,造反有理。根据这个道理,于是就反抗,就斗争,就干社会主义。”这篇文章一出,使得反对工作组和其他许多人都感到突然和不解,毛主席怎么能讲这样的话?怎么能将马列主义的道理概括为一句“造反有理”?直到查实毛泽东确曾在延安庆祝斯大林诞辰60周年的大会上的讲话中讲过这句话,才默认了红卫兵的文章。

7月27日,海淀区召开中学生代表大会,江青等人到会支持学生反对工作组,当场宣布将海淀区中学工作团团长罢官。消息传来,清华附中红卫兵当晚向全校师生发出:“向清华附中工作组的错误言行猛烈开火!”

7月28日晚,中央文革小组在北京展览馆电影厅召开大会,宣布撤销海淀区各中学工作组。清华附中红卫兵代表骆小海、邝桃生在大会上宣读了《无产阶级革命的造反精神万岁》和《再论无产阶级革命的造反精神万岁》两篇大字报,并将两篇大字报稿和一封短信交给了主席台上就座的中央文革小组副组长江青,请她将大字报稿和信转交给毛主席。红卫兵在给毛泽东的信中写道:“有人说这两张大字报是反动的,请您老人家看看,这到底是不是反动的大字报。”江青当场答应一定给带到。

红卫兵回到学校后,又贴出《三论无产阶级革命的造反精神万岁》的大字报。其中写道:“造反,是我们无产阶级革命者的传统,是红卫兵要继承和发扬的传统。我们过去造反,现在造反,将来还要造反!只要阶级和阶级斗争存在,就要造反!只要矛盾存在,就要造反!革命的造反精神,一百年需要,一千年需要,一万年还需要!”

8月3日,中央文革副组长王任重在钓鱼台约见了清华附中红卫兵的代表王铭和卜大华,将毛泽东8月1日写给他们的信传达给红卫兵。毛泽东表示:“我和我的革命战友,都是采取同样态度的。不论在北京,在全国,在文化大革命运动中,凡是同你们采取同样革命态度的人们,我们一律给予热烈的支持。”毛泽东的这封信,当天就作为一份重要文件印发给刚刚召开的中共八届十一中全会。尽管没有正式发表,这封信和8月5日毛泽东写的《炮打司令部——我的一张大字报》,还是很快就传遍北京,传遍全国,在社会上引起了强烈的震动。此后,红卫兵组织不但在北京各中学得到迅速发展,而且在各高校、机关也开始有了发展。

8月18日上午,在天安门广场召开了有首都和全国各地师生参加的百万人的“庆祝无产阶级文化大革命”大会,毛泽东出席了大会。经毛泽东提议,1500名学生代表被邀请上天安门城楼,同党和国家领导人一起检阅游行。北师大女子附中的红卫兵代表宋彬彬将一条印有“红卫兵”的红色袖章带在毛泽东的左臂上,毛欣然接受。并问宋:“叫什么名字?”宋回答:“宋彬彬!”毛泽东说:“要武吗!”从此宋彬彬改名:宋要武。

清华附中的二十几名代表也兴高采烈地登上了天安门城楼。那天,红卫兵们第一次在那么近的距离看见毛泽东、周恩来等党和国家领导人,第一次与他们在一起照了相。骆小海、韩军、宋柏林3人按捺不住好奇和激动的心情,乘警卫不注意,径自闯进了天安门城楼中央的会客厅,见到了毛泽东。他们激动地连声向毛泽东问好,祝他万寿无疆。毛泽东回答说:“万寿也有疆嘛!”当骆小海等人告诉毛泽东,他们是清华附中红卫兵时,毛泽东大声地向他们说:“我坚决支持你们!”红卫兵问起毛泽东写信的事,毛泽东说:“那是草稿,还没有发给你们哪!”毛泽东大概想对这封信进行一些斟酌、修改后再正式发出,但随着形势的发展,后来红卫兵组织很快就产生了分化,所谓“红卫兵”的作用和地位也发生了很大的变化,此信后来始终没有正式发出。

8月19日,各大报刊在发表大会消息的同时,在头版显著位置刊登了毛泽东身着军装、佩戴红卫兵袖章的大幅照片。毛泽东对红卫兵的坚决支持,对红卫兵运动走向全国,形成强大的政治运动起了关键的作用。“8·18”大会以后,红卫兵运动风起云涌,遍布全国城乡。

为祸不浅

文革初期的红卫兵运动给社会造成极大的危害。

毛泽东在1970年同他的老朋友,美国记者埃德加·斯诺谈到:“总要有点个人崇拜”“过去这几年有必要搞点个人崇拜”。文革发动初期,毛泽东个人崇拜趋势上升。但是真正將毛泽东个人崇拜推向高潮还是依靠红卫兵运动的声势。在“8.18”检阅百万红卫兵大会上,陈伯达在开幕词中第一次给毛泽东冠以“伟大领袖、伟大导师、伟大舵手”三个头街。接着林彪在讲话中又加上“伟大统帅”。从此“四个伟大”响彻环宇。

在八次接见红卫兵的过程中,一千多万红卫兵们不断挥动红色的《毛主席语录》眼晴里涌动着热泪,有节奏地高呼:“我们要见毛主席!”每个人能把清楚地看见毛主席的一瞬间,视为“最幸福的时刻”。通过报刊、电台、电影(当时尚未普及电视)的有意安排把“最激动人心”的场面传播给全国人民。毛主席成了领导全国人民进行“文化大革命”的最高权威和唯一领袖。“手不离语录,口不离万岁”成为人们是否忠于毛主席的试金石。佩戴、制作和收集各种毛主席像章逐渐演变成一种狂热。一直发展到全国人民竟相高唱“语录歌”跳起“忠字舞”的“三忠于”“四无限”活动。

首开“打、砸、抢”先例,充当天下大乱的急先锋。清华附中红卫兵写的“三论”大字报其中心内容可以概括八个字:“造反有理、越乱越好”。这正中江青一伙人的阴暗心理。他们摸透了红卫兵的单纯无知、好奇冲动的特点,台上宣传,幕后指挥,一场空前大动乱由北京漫延全国。

“天翻地覆大转换,英雄转瞬变坏蛋”。一时间,中央和各地各级党政机关普遍受到冲击,各级领导干部被戴上“走资派”“黑帮”“三反分子”等帽子,受到批斗审查。遭受冲击后的叶剑英元帅无限感慨道:“串连炮轰何时了,官罢知多少?赫赫沙场旧威风,顶得住青年小将几回冲”。大批有才华、有成就的学者、专家、教授、科学家、文学艺术家、著名医生被打成“牛鬼蛇神”“反动学术权威”遭到揭批游斗。许多人被抄家、关进牛棚、遭到严刑拷打,被迫害致死。仅北京市,从1966年8月下旬到9月底的40天内,就被打死1700多人,抄家达3600多户,被赶出北京的“五类分子”85000多人。在“破四旧”中,全国各地的名胜古迹、珍贵文物、档案家谱遭到空前破坏。红卫兵把大量的古今中外古典名著、名人字画纷纷付之一炬,中华民族光辉灿烂文化遭到难以估计的损失。文化大革命成了名符其实的对文化的大革命。

把“打倒刘少奇”的呼声推向社会,掀起大规模揪叛徒恶浪。打倒刘少奇是文化大革命的一个主要目的。八届十一中全会时,毛泽东主持好几次政治局生活会,目的是想在党的最高领导层掀起批判刘少奇、邓小平的先声。但是很缺乏党内基础。会前,江青找陶铸进行个别布置,让他充当打倒刘少奇、邓小平的先锋。据事后陶铸对曾志讲:“江青要我在会上打头阵,要我向刘邓放炮,我没有照他们的意思做。我对她说,我刚到中央,对情况一点儿都不了解。结果打头炮的是谢富治。开了几次生活会,最后只有我和总理没有发言”。当时主管宣传工作的陶铸不仅没有打头炮,而且连谢富治的发言都扣住不准印发简报。于是排名中央政治局常委第四位的陶铸就被打成中国“最大的保皇派”而被打倒、批斗。这样公开运转的宣传机器只能是暗中批判,以探求群众可能发生的反映。在中央文革指使下,1966年11月12日,中央组织部贴出一批指责刘少奇、邓小平的大字报。由于没有打倒的字样,在社会上没有引起太大的反响。江青一伙明白,通过正常组织形式打倒刘少奇已不可能。只能依靠“敢”字当头的红卫兵冲锋陷阵,才能解决问题。12月18日,张春桥把清华大学红卫兵头头蒯大富招到中南海西门传达室单独密谈。张春桥说:“从全国来讲,资产阶级反动路线必然相当猖獗,现在还要批判资产阶级反动路线。中央那一两个提出资产阶级反动路线的人,至今不投降”。“你们革命小将应该联合起来,发扬彻底革命精神,痛打落水狗,把他们搞臭,不要半途而废”。蒯大富心领神会于12月25日组织清华大学红卫兵5000多人游行示威,高呼口号,第一个公开煽动打倒中华人民共和国主席刘少奇。把“打倒刘少奇”的口号第一次推向社会。这一行动使中外震惊。

为了给刘少奇扣上“招降纳叛的组织路线”的帽子,清除刘少奇的社会、政治基础,江青一伙极力怂恿红卫兵掀起“揪判徒”恶浪,进一步株连大批领导干部。1966年8月18日是康生给南开大学红卫兵写条子,让他们“查一查混进各单位各部门的叛徒”。南开大学红卫兵按照康生意图先后制造“伍豪启事”案、“六十一人叛徒案”等一系列冤假错案,把矛头公开指向周恩来、叶剑英等老一辈无产阶级革命家。致使大批领导干部被打成“叛徒”“内奸”“特务”“反革命”而遭到残酷迫害。

走向衰败

数百万红卫兵连绵不断地从全国各地涌进北京等待接见,对于年届高龄而又日理万机的毛泽东不能不说是一个沉重的负担。

1966年10月18日,毛泽东已是第五次接见红卫兵。据毛泽东的警卫们回忆,他在这次接见红卫兵时,已经明显表现出很无奈的神情,尽管他还是微笑着,但面部表情却很严肃。

1966年10月底,在北京的外地红卫兵越来越多,都要求毛泽东接见,不接见,他们就不走。没有办法,11月3日,毛泽东只好再接见红卫兵。这是毛泽东第六次接见红卫兵,人数比前几次都多,有200万人。毛泽东这次乘敞篷吉普车接见红卫兵,显得比上次还要疲乏,那种无可奈何的表情让人感到那是一种强人所难的不情愿。

到1966年11月中旬,在北京的红卫兵更多了。无奈,毛泽东决定当月的11日接见红卫兵。这是毛泽东第七次接见红卫兵了。

这次接见结束后,毛泽东焦急地问周恩来:“我已经几次接见红卫兵了,为什么北京还有这么多红卫兵要接见?”周恩来回答说:“你不见他们,他们不走啊。”毛泽东又问:“中央不是决定停止串联,要红卫兵回原地闹革命吗?”周恩来回答说:“这些红卫兵已经来北京了,天气又渐渐冷了,北京市的压力很大,要尽快想办法见他们,让他们回去。”于是,毛泽东当即决定:“11月25日、26日连续两天接见红卫兵,让在北京的红卫兵都参加接见。接见完毕后,再不接见红卫兵了。由中央起草一个通知,以后串联再不实行免费了。”很显然,毛泽东对于文化大革命的下一步思考已有明确的主张。

1966年11月,上海“工总司”的王洪文指挥一部分造反工人卧轨拦车,造成全国主要铁路中断的“安亭事件”、1967年1月,王洪文指挥工人造反派發动的“一月夺权事件”,毛泽东均明确表示支持。他在此后的一系列批示,都是支持工人造反夺权,基本不再有批示支持红卫兵夺权行动。这表明,毛泽东决心依靠工人阶级为动力,不再信任以青年学生为主体的红卫兵组织。不仅不信任,他还认为,这些青年学生是需要接受再教育的。基于这一考虑,毛泽东采取了三个措施:一是选派工宣队进驻各学校,由工人维持学校的秩序,甚至在党委已经倒台的情况下,由工人代表来当学校的负责人;二是指派军宣队进驻各学校,由军代表主持学校的工作;三是在后来成立的“三结合”领导班子中,让军队干部、工人代表、学校老干部代表担任主要领导人,青年学生代表虽然也结合进领导班子,但是位置排后,不担任主要领导工作。

经过一个阶段时间观察,毛泽东看到,学校的秩序仍未稳定下来,而且全国的大学、中学都停课闹革命。加上全国各地都处于混乱之中,学生到了毕业期,却难以分配工作。怎么办?毛泽东的决策就是让大学毕业的学生到工厂、部队去,接受工人阶级和解放军战士的再教育,让中学毕业的学生到农村去,接受贫下中农的再教育。当大学生们逐步分配出去了,一个知识青年上山下乡的高潮开展起来。喧嚣一时的红卫兵运动终于走向衰败,连续闹腾几年的学校也相对安静了下来。