不管哪个岗位只要需要我就去

不管哪个岗位只要需要我就去

“一个月完成1140工时”,这是一个纪录,它属于张风源,同时也是华德液压的传奇。可这一切,在张风源的眼中只属于过去,属于那个年代。

1990年,仅仅27岁的张风源就获得了首都劳动奖章。那个时候,能在这么小的年纪就获得这样的成绩实属不易。但面对这样“辉煌”的过去,张风源却一直强调,自己只是干了自己应该干的罢了。从他的身上,记者感受到了他们那代人身上埋头苦干、默默奉献的精神。

上世纪90年代,北京液压件三厂是华德液压的前身。那时候的张风源还是制齿车间的一名一线工人,那个属于他的纪录也是那个时候创下的。“其实,那个纪录只是属于特定的年代,现在看来,并不现实了。”张风源告诉记者,90年代,液压件三厂生产的产品在市场上属于供不应求的状态,往往今天来的原材料,明天就要发货,加班加点连夜抢活是那个时候的常态。为了不浪费时间,张风源经常是5台机器同时操作。要是赶上同事生病请假,更多机子他都开过。“一天下来,身体也吃不消。但没有办法呀,谁让咱当时是班长呢!”提起那段时光,张风源说自己还是很怀念的。“那个时候的人单纯、简单,没想过什么荣誉,自己的活儿,努力完成就好。”

张风源坦言,获得首都劳动奖章之后,自己肩上的压力变大了。自己最重要的就是要干好工作,起到表率的作用,自己的位置要摆好。熟悉张风源的同事很少有人听他谈过这段历史,年纪轻一点的甚至都不知道他曾经获得过这样的荣誉。张风源笑着告诉记者,“成绩只属于过去,没有什么值得炫耀的,你们不提,我根本不会讲。”

谈到获奖之后的变化,张风源跟记者打趣道:“最明显的就是工作岗位变了,而且还是一直在变化。”查看张风源的履历,记者发现他去过团委,干过销售,管过宣传,当过工会主席,平均三四年就要换一个岗位,而且岗位与岗位之间有时又没有什么联系。在记者看来,这样岗位间的转换困难重重,但张风源却迎难而上。“不管哪个岗位、只要需要,我就去。这种挑战,我喜欢。”

说起劳模精神,张风源认为劳模所体现出来的人文精神,它与现在弘扬的“工匠精神”是一致的。每一个时代的劳模都有其特点,但无论时代如何变迁,永远不变的是劳模精神的本质。在张风源的看来,这几年,劳模越来越得到了重视,这是一件好事,宣传劳模,弘扬社会正能量,不管在什么年代都是必须的,也是不可或缺的。

这就是张风源诠释的劳模形象,从“晴天一身汗,雨天一身泥”到“知识型、创新型、智慧型”,几十年来劳模的结构在变、形象在变、工作方式在变,但不变的是他们执着于事业、不断超越的热情和爱岗敬业、甘于奉献的精神。

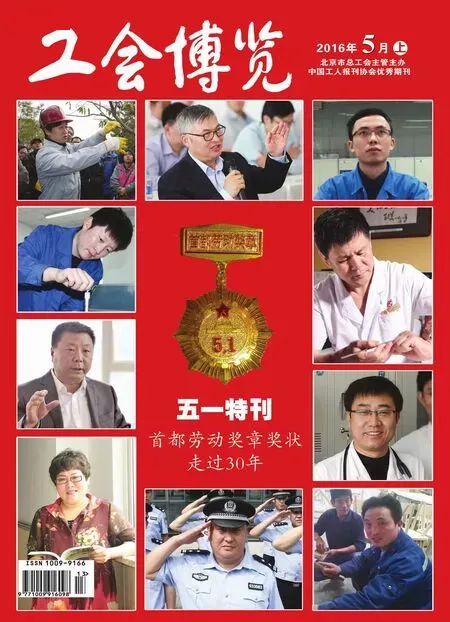

1990年首都劳动奖章获得者张风源