润滑油氧化衰变的差分式介电谱分析

龚应忠, 管 亮, 冯新泸, 李 杰, 朱立业, 王立光

(1.后勤工程学院 油料应用与管理工程系, 重庆 401311; 2.海南省军区 后勤部供应处, 海南 海口 570236;3.成都军区联勤部油料监督处, 四川 成都 610041)

润滑油氧化衰变的差分式介电谱分析

龚应忠1, 管亮1, 冯新泸1, 李杰2, 朱立业3, 王立光1

(1.后勤工程学院 油料应用与管理工程系, 重庆 401311; 2.海南省军区 后勤部供应处, 海南 海口 570236;3.成都军区联勤部油料监督处, 四川 成都 610041)

摘要:采用介电谱解析润滑油这种典型的复杂有机混合物体系。针对检测传感器基底、温度外扰对润滑油体系的整体影响,以双通道差分式方法考察了润滑油氧化衰变过程的差分式介电谱分析效果。以在150℃、通空气及Cu催化条件下模拟氧化不同时间的10个氧化油样作为氧化系列油样,以收集到的装甲装备8个不同工作时间的油样作为在用油系列油样,采用傅里叶中红外光谱获取该二系列油样的氧化、硝化、磺化等特征信息,并对比分析差分式介电谱检测结果与中红外光谱之间的相关性。结果表明,差分式介电谱能有效消除传感器基底和温度外扰对润滑油体系的整体影响,显著提高检测的灵敏度,有效提取润滑油氧化衰变过程中的特征信号,且与红外光谱分析结果有良好的线性关系;通过复介电平面图可分析氧化衰变及在用油质量信息。结合二维外扰源的差分式介电谱分析技术是有效提升介电谱检测效果的技术手段,其对于解析复杂体系的组成、结构特征具有较大的实际意义。

关键词:介电谱; 傅里叶中红外光谱; 差分; 氧化衰变; 在用油

润滑油是一种典型的复杂有机混合物体系,其组成、结构复杂,综合使用性能与组分间的协同效应密切相关[1]。在使用的初期阶段,清净分散剂等功能添加剂能够有效中和、分散氧化衰变产物,相关性能下降不明显;当氧化衰变产物或者水分、杂质等外来污染量足够多,添加剂不足以分散吸收氧化衰变及污染物时,润滑油体系的使用性能开始急剧下降。因此,综合评价润滑油体系氧化衰变及使用过程中的体系综合变化特征,是评价润滑油体系使用性能的关键。

常规理化指标分析、台架和模拟台架试验的测试结果是润滑油在一定试验条件下“终点式”的和静态的综合性能表征,难以解析润滑油体系内部特征。原子光谱[2]、铁谱[3]、红外[4-8]等方法通过元素组成、官能团等微观特征分析润滑油质量状态,具有结构显微镜作用,但对润滑油体系内部组分之间的协同作用的表征能力亦有限。应该采取一种更为合理的尺度对润滑油体系的性能特征进行衡量。

介电谱作为一种分析体系状态、弛豫行为的重要技术手段[9],在复杂混合物体系,如聚合物、高分子膜体系及生物细胞体系的内部构造和动力学过程研究中占有重要地位[10-13]。Guan等[14-15]对润滑油的氧化衰变过程的探究表明,二维相关介电谱分析方法能够加强介电谱特征提取,从而较好地表征润滑油的氧化衰变过程,但温度等外扰对氧化衰变过程中的介电变化特征信息的提取有较大的影响。由此,笔者提出用差分式介电谱检测方法来消除基底及外扰对介电变化特征信息的影响,并参考傅里叶中红外光谱测试结果,分析油样的氧化衰变状态变化信息。

1实验部分

1.1实验样品

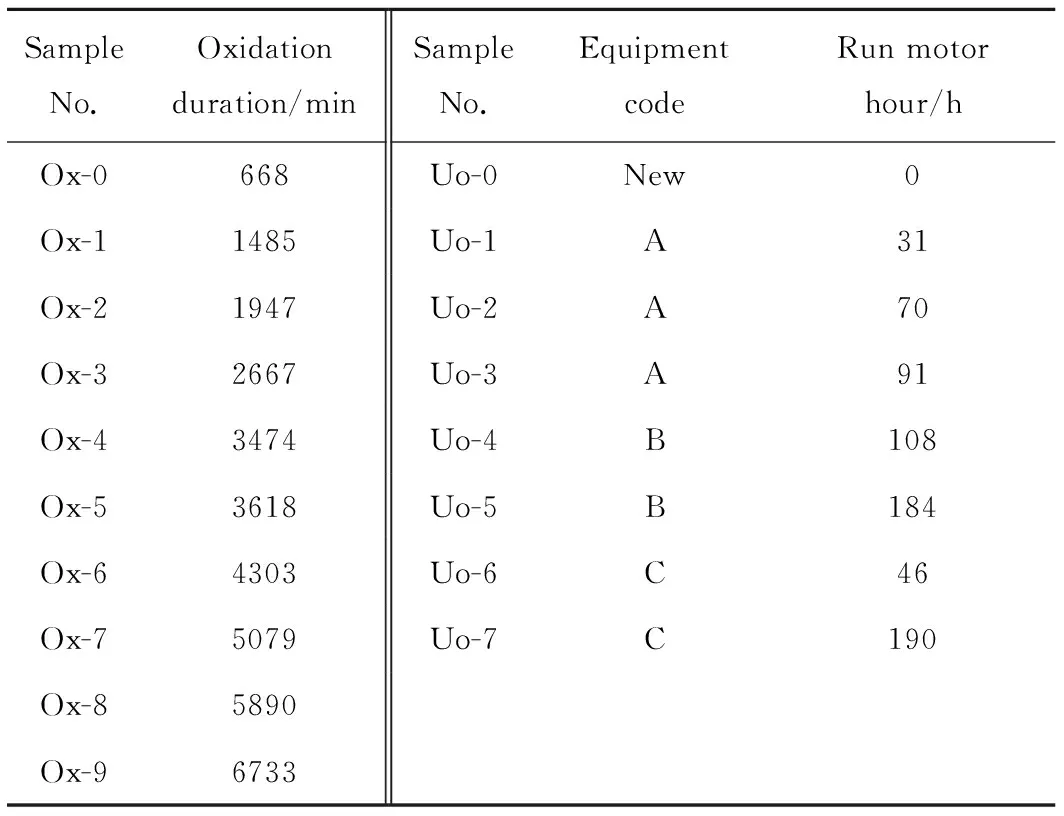

Ox系列样品,壳牌CD/SE 50模拟氧化衰变系列油样;Uo系列样品,取自某单位CD 15W-40在用油。Ox模拟氧化衰变油样为新油在(150±2)℃、空气及Cu催化下氧化不同时间的油样[15]。在用油为新油样(Uo-0)从A、B、C 3种不同类型共7台装备获取的7个运行不同摩托小时的油样。样品基本信息如表1所示。

表1 模拟氧化及在用油样品的基本信息

1.2红外光谱测量

采用Perkin Elmer公司Spectrum 400型红外光谱仪,在室温下用0.05 mm厚度(光程)的KBr液体样品池进行测量,测量范围4000~400 cm-1,分辨率2 cm-1。

1.3介电谱检测

1.3.1检测原理

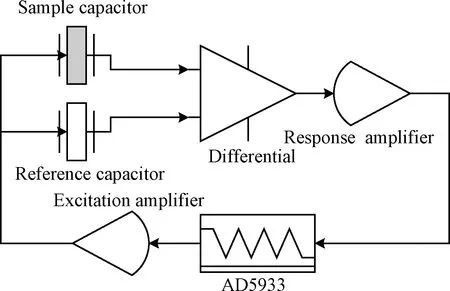

常规介电谱是单通道式直接测量样品受激励后的介电响应。而对于高阻抗的润滑油体系,其氧化衰变生成的极性产物占比较小,温度等外扰源对润滑油体系的影响较大,常规单通道介电谱检测对油样之间的介电差异获取能力有限。针对此问题,提出通过双通道差分式检测技术消除基底、温度外扰等的影响以提高介电检测灵敏度。相应的仪器以AD5933为激励源,通过LMH6503进行差分处理,其技术原理如图1所示。

图1 双通道差分式介电谱油液质量分析仪技术原理

双通道及差分处理的目的在于将样品及参比在相同条件下被激励后的响应信号进行差分处理,从硬件设计上去除传感器、温度外扰等带来的基底信号的影响。图1中,AD5933发生激励信号,并对放大、调理后的采集信号进行介电谱解析处理;激励放大调理模块用于将激励信号进行幅值放大、驱动增强等处理,从而达到数字动态调节激励信号幅值并适应高阻抗润滑油体系的目的;响应信号放大调理模块对差分处理后的微弱的响应信号进行放大调理,提高检测灵敏度,并使之适应于AD5933对采集信号的要求。

1.3.2检测方法

基于上述设计的仪器主要技术参数及特点为频率范围1~100 kHz,精度±0.1 Hz;激励波形为正弦波;激励峰峰值可编程控制,最高达20 V;可同时实现常规单通道介电谱检测及双通道差分式介电谱检测。

实验采用上述双通道差分式介电谱仪进行,采样范围1~91 kHz,频率增量200 Hz,激励幅值18 V;所用的叉指电容传感器间距450 μm、宽度450 μm,基材为聚四氟乙烯(介电常数2.65);以双通道差分及单通道的方式采集数据。双通道差分式采集时氧化系列及在用油系列油样参比分别为Ox-0、Uo-0。

2结果与讨论

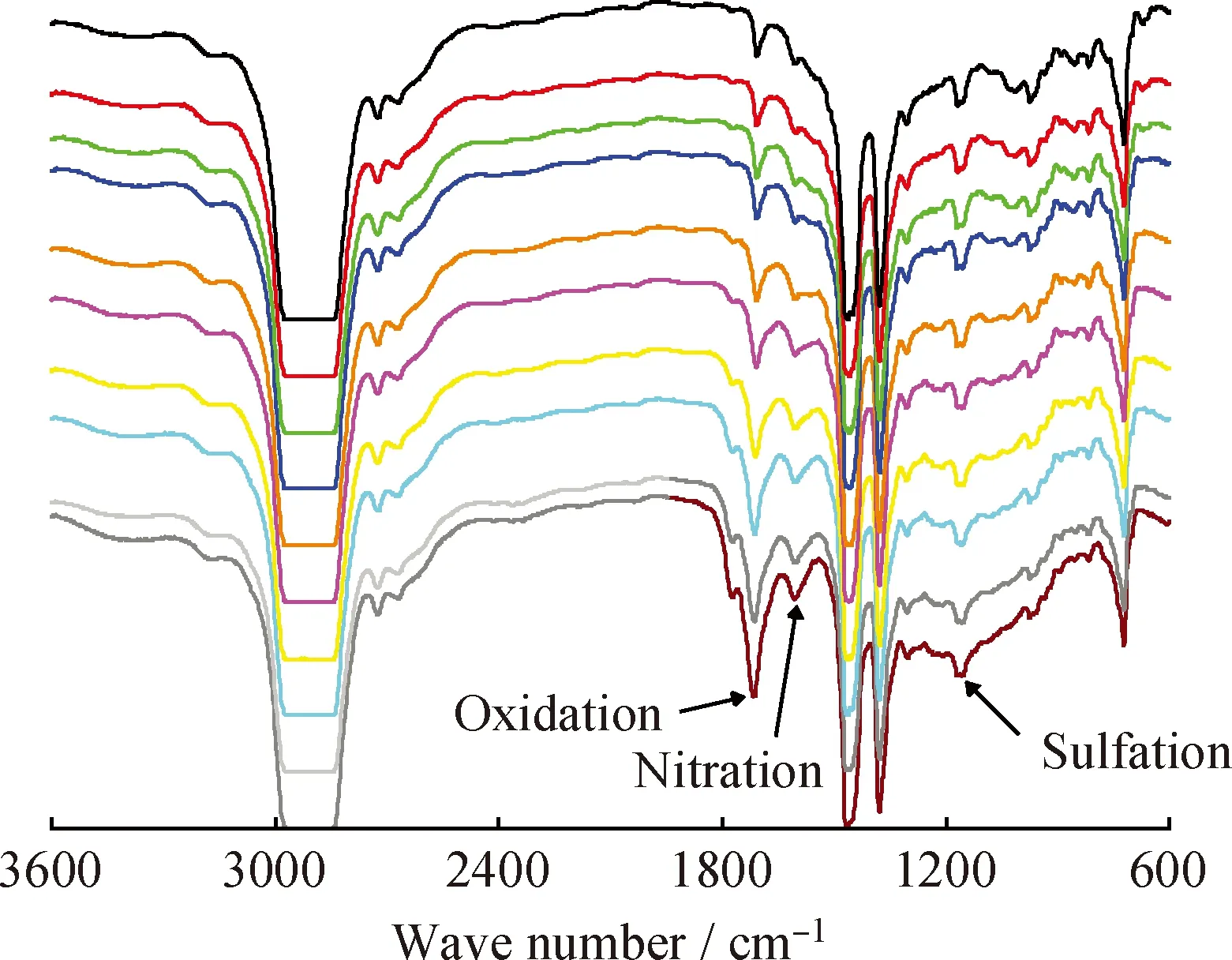

2.1氧化及在用油系列油样的FT-IR谱

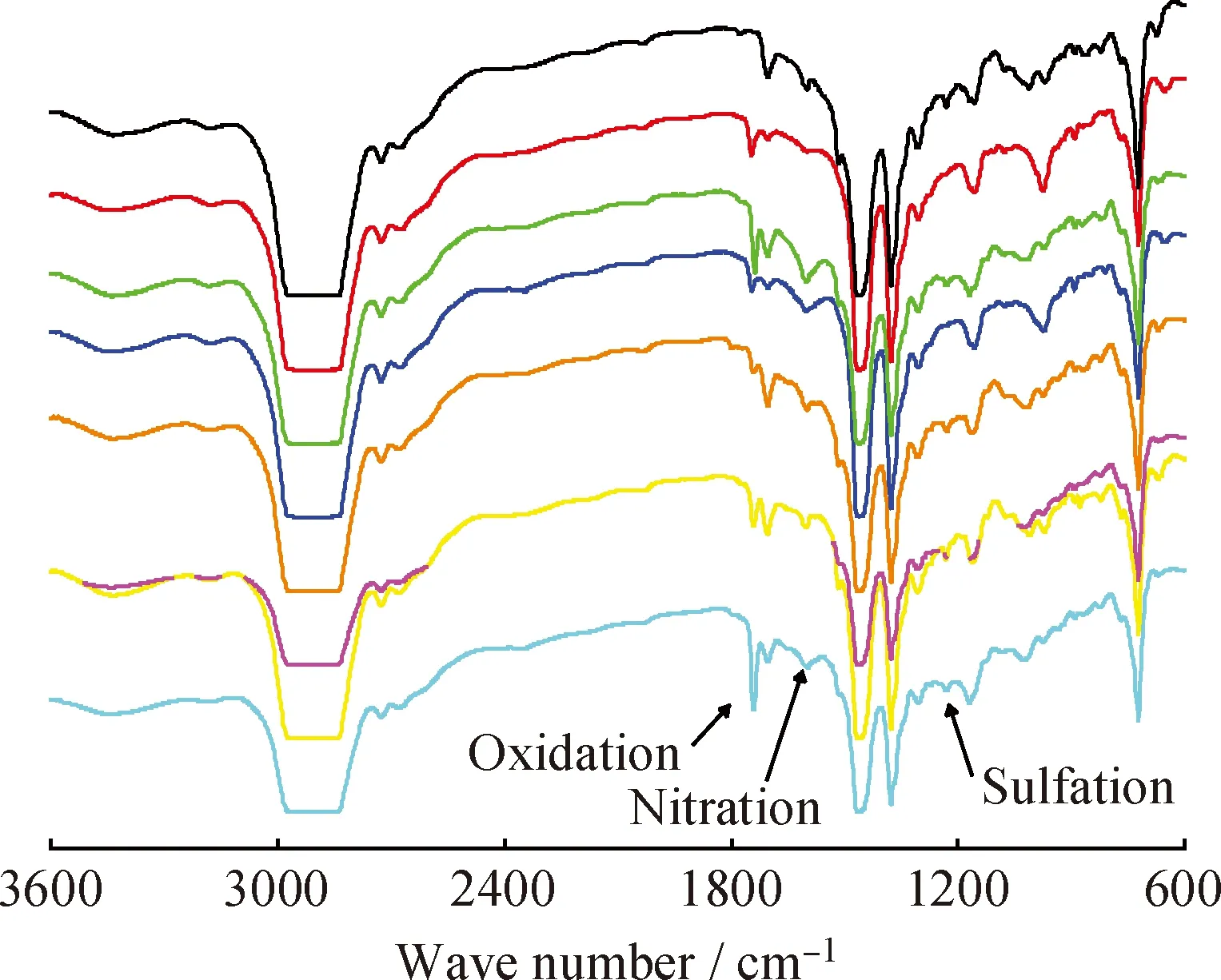

图2 氧化系列油样的FT-IR谱

图3 在用油系列油样的FT-IR谱

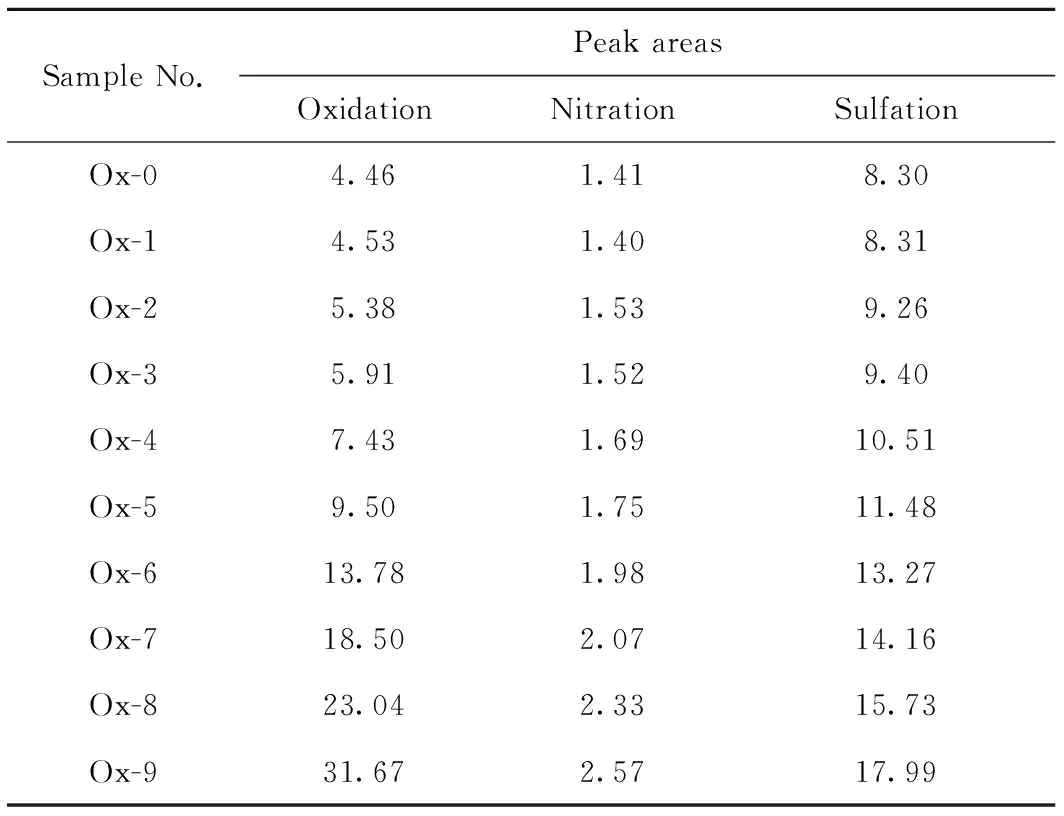

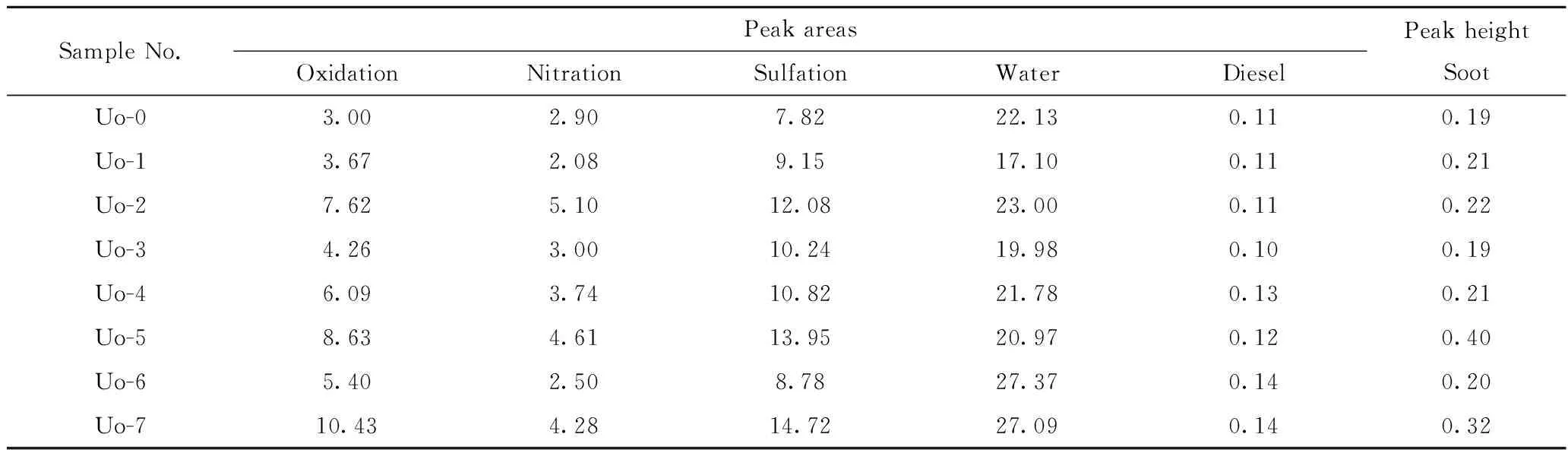

参考ASTM E2412-10[16],通过Matlab R2013b编程计算氧化系列油样的氧化(1828~1646 cm-1)、硝化(1623~1606 cm-1)、磺化(1186~1126 cm-1)以吸光度为单位的校正峰面积和在用系列油样的氧化(1764~1680 cm-1)、硝化(1630~1600 cm-1)、磺化(1184~1126 cm-1)、水(3520~3260 cm-1)、柴油(773~763 cm-1)的校正峰面积及烟炱(2000 cm-1)的峰高值,基线的确定参考ASTM E2412-10[16],氧化及在用油系列样品校正峰面积、峰高计算结果分别列于表2、表3。

表2 氧化系列样品的FT-IR谱中与氧化、

由表2、表3可知,氧化系列油样在模拟氧化前期,抗氧剂等的存在延缓氧化产物的生成,随着添加剂的消耗,氧化产物在后期增加较快,与氧化、硝化和磺化相关的峰面积明显增大。在用油系列油样没有明显的水及燃油污染,运行较长时间后有烟炱产生(Uo-5,Uo-7);氧化程度总体上随着装备运行时间延长而增加,同时受装备本身状态影响,Uo-2 (运行70摩托小时)的氧化、磺化峰面积明显大于Uo-1 (31摩托小时)、Uo-3 (91摩托小时),甚至大于Uo-4 (108摩托小时);硝化与氧化、磺化变化规律不同,表明润滑油在发动机的氧化衰变、污染等受实际工况、外界环境等影响较大,不同于简单条件下的模拟氧化衰变。

2.2氧化及在用油系列油样介电谱

2.2.1在用油系列样品单通道及双通道差分式测量结果的比较

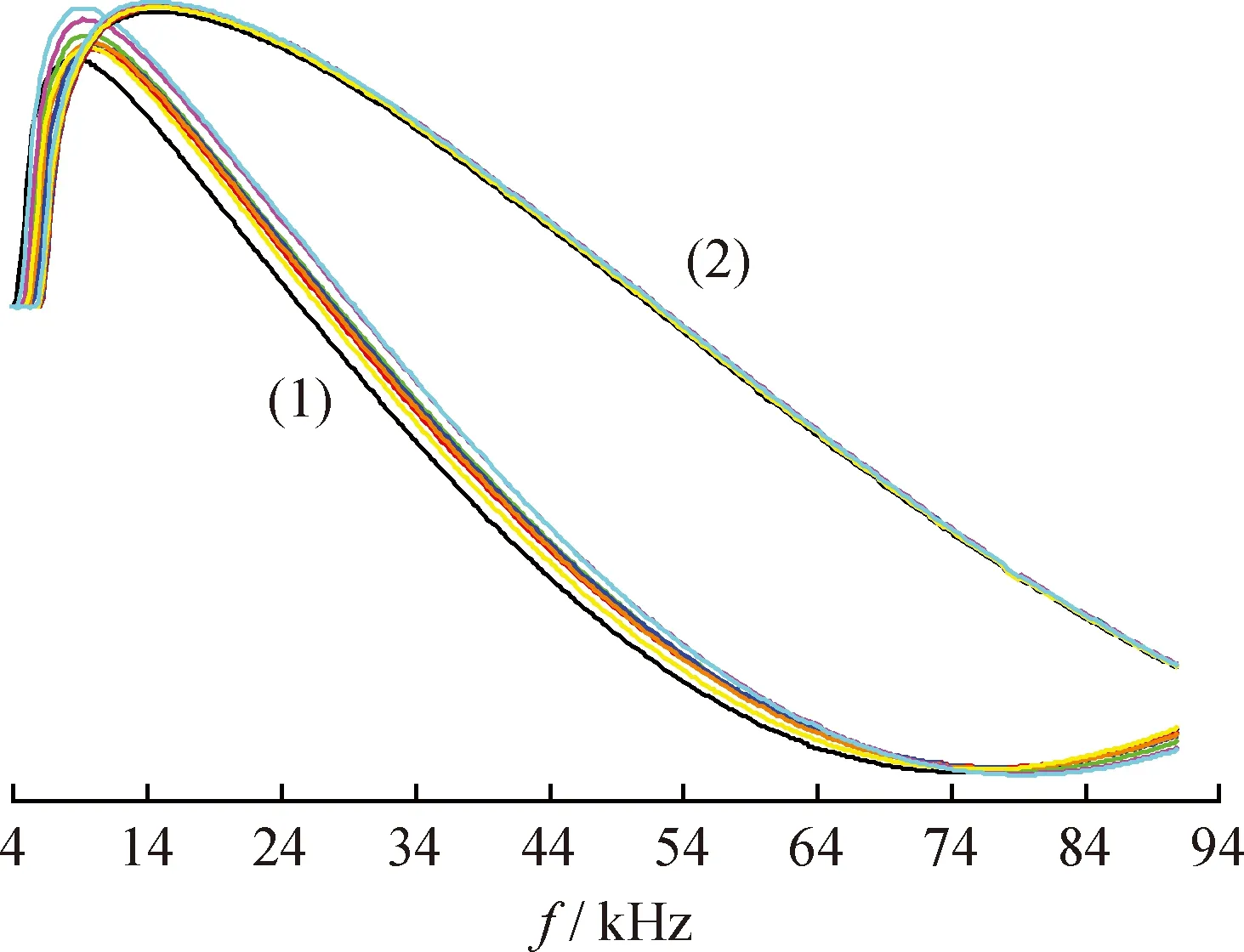

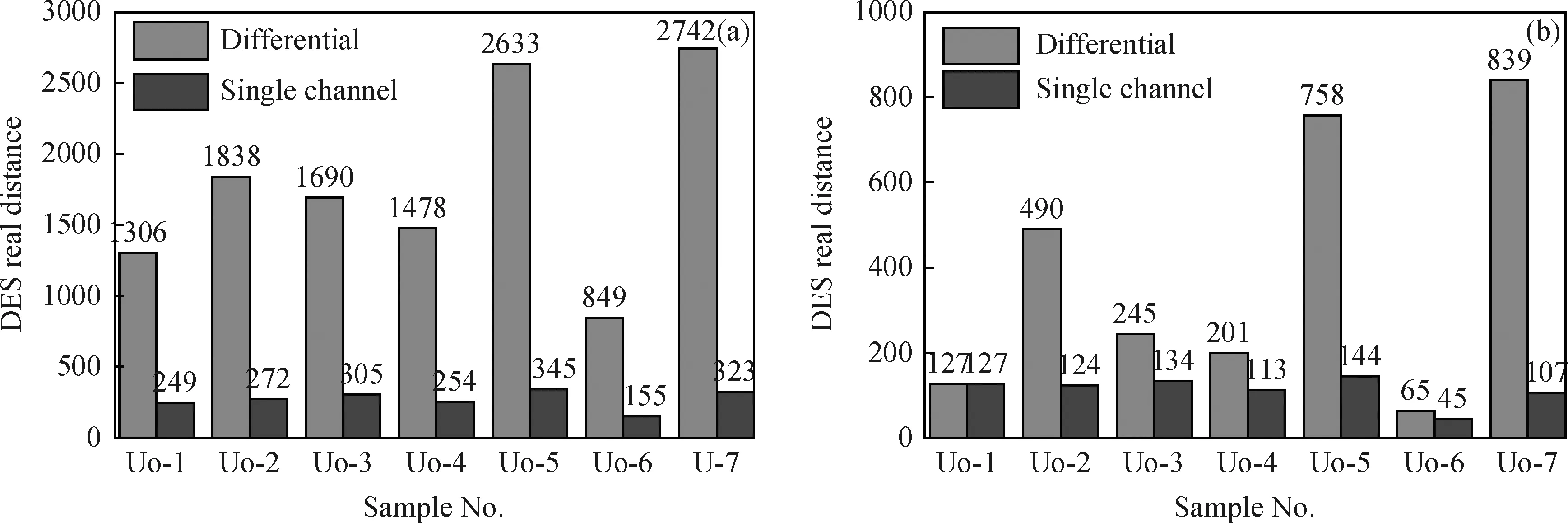

在用油系列样品在单通道和双通道差分式介电谱检测的实部响应如图4所示。从图4可见,在整个测量频率范围内,在用油系列差分式介电谱实部响应信号的差异明显大于单通道,尤其是在50~91 kHz的高频段,单通道检测结果无明显差异,但差分式双通道检测结果差异明显。选择低频(30 kHz)和高频(90 kHz) 2个频率点,对比在用油系列油样与相应新油的实部介电响应差值,结果如图5所示。

表3 在用油系列样品FT-IR谱中与氧化、硝化、磺化及污染相关的峰面积及峰高

由图5可知,差分式检测的差异明显大于单通道;30 kHz时,差分式及单通道都能区分样品;90 kHz 时,单通道检测几乎无法区分几个在用油,而差分式检测结果能有效对在用油系列样品进行直接区分。根据灵敏度的定义,超出3倍标准差的信号为有效变化信号,对于本仪器,其值为20。

差分式介电谱检测效果优于单通道检测的主要原因在于,(1)差分式检测能有效消除传感器基底本身带来的影响,从而提高检测灵敏度;(2)介电谱响应信号反映的是体系综合的介电性能,润滑油氧化衰变过程中产生的极性产物相对于润滑油总体占比较小,温度外扰源对润滑油体系分子热运动的影响使得极性氧化衰变产物的介电响应信号较多地被润滑油体系所“淹没”,而差分式介电谱检测能够剔除润滑油体系本身对氧化衰变产物的干扰,有效提取氧化衰变产物的介电响应信号。

图4 在用油系列单通道及双通道分式介电响应实部谱

2.2.2氧化及在用油系列油样的差分式介电谱

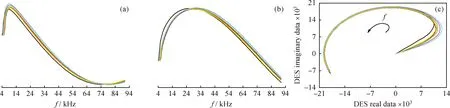

氧化及在用油系列油样的差分式介电谱(实部、虚部及介电复平面图(Cole-Cole图))分别如图6、图7所示。

由图6可知,随着氧化程度的加深,氧化系列油样介电响应实部数据在低频4~70 kHz呈规律性增大,而在高频80~90 kHz呈规律性减小,响应峰值增大,且向低频移动;虚部数据在整个测量范围内呈规律性增大。在Ox-4之前的样品的介电实部、虚部数据变化量都相对较小,之后的变化量相对增大,与红外光谱表征结果一致。介电实部、虚部的变化还体现在弛豫特征上,从Ox-0至Ox-3,弛豫几乎不变,仅数值上有差异,Ox-4、Ox-6及Ox-9弛豫特征变化较大;可能对应于氧化不同阶段产物的积累,使得体系总体特征发生明显变化,进而影响其弛豫行为,与红外光谱分析结果有明显的对应关系,可直观分析氧化衰变程度。

图5 在用油与新油单通道及双通道分式实部介电响应差值

图6 氧化系列油样双通道差分式介电谱

图7 在用油系列双通道差分式介电谱

由图7可知,与氧化系列油样类似,在用油系列样品的介电实部、虚部响应也按照Uo-0、Uo-6、Uo-1、Uo-4、Uo-3、Uo-2、Uo-5、Uo-7的顺序在低频10~70 kHz呈规律性增大,而在高频80~90 kHz 呈规律性减小。实部低频响应峰值随着氧化程度的加深而增大,且向低频移动,Uo-0除外,其峰值在相对高频;虚部数据在测量频率范围内按照上述顺序而增大,Uo-0在4~25 kHz范围内除外,明显大于在用油。另外,新油Uo-0的低频弛豫明显区别于在用油, Uo-1至Uo-4及Uo-6弛豫行为较为相似,Uo-5、Uo-7则与前面的油样有明显区别,说明其质量状态有明显变化,与红外光谱分析结果类似。对比在用油及氧化系列油样的介电响应复平面图可以看出,前者在低频区域的变化明显比后者复杂,可以说明其受燃油、水(冷却液)等污染,发动机工况等的影响,质量状态相对于模拟氧化更为复杂。

2.3氧化及在用油系列油样介电谱与红外光谱分析结果相关性

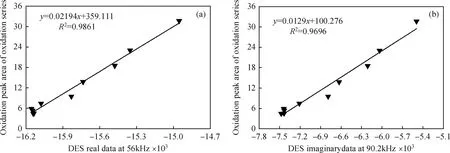

FT-IR与介电响应整体上变化一致,即随着氧化及运行时间的延长,红外光谱相关峰与介电响应呈类似的变化规律。以单一频率点的介电响应实部、虚部值分别通过线性回归的方式建立其与红外光谱氧化、硝化、磺化峰面积间的线性关系。以氧化系列油样为例,其实部、虚部最优频率点分别为56.0、90.2 kHz,回归结果如图8所示。

图8 氧化系列油样FT-IR氧化峰面积与介电响应线性回归

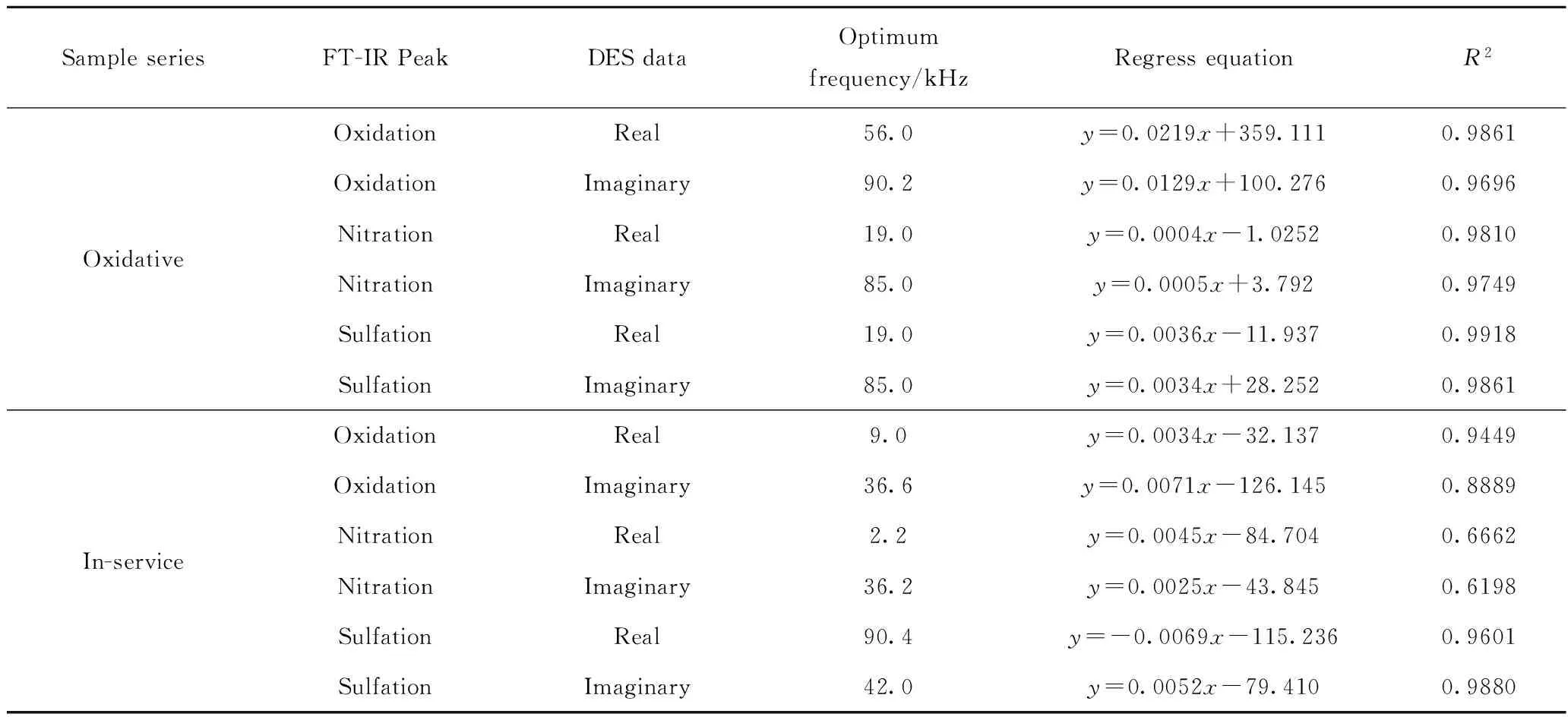

氧化系列和在用油系列样品介电响应与红外光谱氧化、硝化、磺化峰面积间的回归结果列于表4。实际上,在最优频率点附近的其它频率点其回归方程的相关系数都较为接近。

由表4可知,氧化系列油样的FT-IR氧化、硝化及磺化峰面积与介电响应变化的相关频率点有良好的线性关系,表明在模拟氧化的条件下,上述红外光谱相关吸收与体系状态变化一致,从而与介电响应表征的体系状态有良好的线性关系;在用油系列样品中,整体上有较好的线性关系,但硝化峰面积回归结果较差,主要原因在于红外光谱分析结果是某官能团的特征吸收变化,不是油样整体状态的响应,介电响应本质上是体系状态的变化,油品质量状态本身具有唯一性,而不同官能团的红外吸收存在差异,一旦其变化与体系质量状态差异较大,则与介电谱表征的体系状态变化相关性较差。

表4 氧化系列和在用油系列样品介电响应与红外光谱氧化、硝化、磺化峰面积间最优线性回归结果

介电谱能对氧化衰变及在用油质量状态进行分析,结果与红光谱分析有较好的相关性,其弛豫特征能更好地体现质量状态信息。润滑油是一类组成、结构较为复杂的混合物体系,其总体效能是各组分协同作用的共同结果,红外光谱主要获取的是物质官能团分子振动的特征信息,分析“尺度”较细,解析润滑油体系各组分之间的协同效应较为困难,而且其检测仪器对环境要求高,不适用于在线及现场监测;介电谱获取的物质体系的综合特征,在一定外扰条件的基础上,能够较好地解析润滑油体系各组分之间的协同效应,分析“尺度”较适合于润滑油及其氧化衰变过程,并且介电谱分析仪器价格低廉、实现简单、外场适应性好,可应用于在线油液质量状态监测。

3结论

双通道差分式介电谱能较好地消除润滑油体系的整体基底信息,有效提取润滑油氧化衰变过程中的变化特征信号,且与红外分析结果有良好的线性关系,通过复介电平面图可分析氧化衰变及在用油质量状态信息;结合二维外扰源的差分式介电谱分析技术,可有效提升介电谱检测效果,对于解析复杂体系的组成、结构特征会具有较大的使用价值。

参考文献

[1] LVOVICH V F, SMIECHOWSKI M F. Impedance characterization of industrial lubricants[J].Electrochimica Acta, 2006, 51(8):1487-1496.

[2] 徐金龙, 粟斌, 程琛. 光谱和铁谱及自动磨粒激光技术在油液监测中的应用[J].润滑与密封, 2009, 34(9):105-109.(XU Jinlong, SU Bin, CHENG Chen. The application of spectrum and ferrography technology and laser net fines in the used lubricating oil monitoring[J].Lubrication Engineering, 2009, 34(9):105-109.)

[4] ADAMS M J, ROMEO M J, RAWSON P. FT-IR analysis and monitoring of synthetic aviation engine oils[J].Talanta 2007, 73(4):629-634.

[5] 石新发, 刘东风, 周志才. 船舶柴油机在用润滑油FT-IR光谱特征信息提取与应用[J].内燃机工程, 2013, 34(5):81-86.(SHI Xinfa, LIU Dongfeng, ZHOU Zhicai. Extraction and application of FT-IR spectrum feature information for in-using lube oil of marine diesel engine[J].Chinese Internal Combustion Engine Engineering, 2013, 34(5):81-86.)

[6] VAN DE VOORT F, SEDMAN J, PINCHUK D. An overview of progress and new developments in FTIR lubricant condition monitoring methodology[J].Journal of ASTM International, 2011, 8(5):3314-3344.

[7] 张洁华, 陈闽杰, 喻薇, 等. 基于抗氧化性指标的在用油剩余寿命红外光谱评定法[J].润滑与密封, 2013, 38(9):92-94,97.(ZHANG Jiehua, CHEN Minjie, YU Wei, et al. Remaining life assessment of used oil by FTIR based on antioxidation properties[J].Lubrication Engineering, 2013, 38(9):92-94,97.)

[8] 严永年, 杜大昌, 蒋松, 等. 柴油机油在使用中降解规律的红外光谱研究[J].石油炼制, 1993, 24(5):36-40.(YAN Yongnian, DU Dachang, JIANG Song, et al. An IR spectra study on degradation pattern of diesel oil in use[J].Petroleum Processing and Petrochemicals, 1993, 24(5):36-40.)

[9] 赵孔双. 介电谱方法及应用[M].北京:化学工业出版社, 2008.

[10] ASAMI K. Characterization of heterogeneous systems by dielectric spectroscopy[J].Progress in Polymer Science, 2002, 27(8):1617-1659.

[11] FLOUDAS G.2.32-Dielectric Spectroscopy[M].Polymer Science: A Comprehensive Reference. Amsterdam: Elsevier, 2012:825-845.

[13] HOLZEL R. Dielectric and dielectrophoretic properties of DNA[J].Iet Nanobiotechnology, 2009, 3(2):28-45.

[14] GUAN L, FENG X L, XIONG G, et al. Application of dielectric spectroscopy for engine lubricating oil degradation monitoring[J].Sensors and Actuators A: Physical, 2011, 168(1):22-29.

[15] 管亮, 王雷, 龚应忠, 等. 润滑油氧化衰变的二维相关介电谱分析初探[J].石油学报(石油加工), 2015, 31(1):92-97.(GUAN Liang, WANG Lei, GONG Yingzhong, et al. Preliminary study of two-dimensional correlational dielectric spectroscopy for lubricating oil degradation[J].Acta Petrolei Sinica(Petroleum Processing Section), 2015, 31(1):92-97.)

[16] ASTM E2412. Standard practice for condition monitoring of in-service lubricants by trend analysis using fourier transform infrared (FT-IR) spectrometry[S]. 2010.

Differential Dielectric Spectroscopy Measurement forLubricating Oil Degradation Process

GONG Yingzhong1, GUAN Liang1, FENG Xinlu1, LI Jie2, ZHU Liye3, WANG Liguang1

(1.DepartmentofOilApplicationandManagementEngineering,LogisticalEngineeringUniversity,Chongqing401311,China;2.LogisticsDepartmentofHainanProvincialMilitaryRegion,Haikou570236,China;3.OilTechnicalSupervisionOffice,LogisticsDepartmentofChengduMilitaryArea,Chengdu610041,China)

Abstract:Dielectric spectroscopy (DES) was adopted to analyze the complex lubricating oil system. Two-channel and differential dielectric spectroscopy (TD-DES) measurement method was proposed to study the degradation process of lubricating oil, which can eliminate the influences from sensor substrate and temperature disturbances. Ten lubricating oil samples were prepared by simulation oxidation under 150℃ with air flow and copper catalyst, which were called oxidation series samples. Eight used oil were collected from different in-service devices with different run motor hours, which were named by the in-service lubricant series samples. The information about oxidation, nitration and sulfation of all the samples was obtained by Fourier transform mid-infrared (FT-IR). TD-DES data of all the samples were discussed thoroughly compared with their FT-IR data. The results demonstrated that TD-DES measurement method could improve the detection sensitivity significantly. There were good linear relationships between the oxidation, nitration, sulfation peak areas of FT-IR and the TD-DES data. The Cole-Cole plots from TD-DES data could provide valuable information on the degradation of both oxidation and in-service lubricant series samples. With the two-dimensional disturbances, TD-DES measurement method will contribute to analysis of the complex organic mixture systems.

Key words:dielectric spectroscopy; Fourier transform mid-infrared; differential; degradation; used oil

收稿日期:2015-06-09

基金项目:国家自然科学基金青年基金 (21205136)、重庆市应用基础与前沿研究(一般)项目(cstc2014jcyjA0592)、重庆市研究生科研创新项目(CYB14101) 资助

文章编号:1001-8719(2016)03-0523-08

中图分类号:TK428.9

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1001-8719.2016.03.012

第一作者: 龚应忠,男,博士研究生,从事油料质量快速检测研究; E-mail:gyz1011101@163.com

通讯联系人: 管亮,男,副教授,博士,从事分析测试技术研究; E-mail:gl_200122@163.com