优化课堂教学设计,实现学科能力生根

黄凤珍+赵海丽

摘 要 以“降低化学反应活化能的酶”这节课为例,谈如何通过课堂教学设计的优化来实现学科能力生根。

关键词 教学设计 教学优化 学科能力

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

文件编号: 1003 - 7586(2016)06 - 0030 - 03

学科能力是指学科课程学习中学生必须具备的基本品质。能力生根,即在教育活动中,切实把能力培养落到实处,为每个学生的人生成长奠定终身必备的能力基础,让各种能力成为学生人生成长之根。

学科能力生根的关键在课堂。教学目标定位精准,方能使教学流程的设计更加科学,使问题情境的创设更加合理。着眼于学科能力生根的课堂教学目标,必须不唯知识,而做到知识与能力并举,且此能力为真正的学科基本品质。教学流程设计科学,方能使教学目标得以落实,使师生作用得以合理发挥,使课堂教学效益实现最大化。着眼于学科能力生根的课堂教学流程应该不唯教师的教,而做到教与学并举,且更多地关注学生的学;应该不唯教师的知识传授,而做到教师的知识传授与学生的自主探究并举,且更多的关注学生的自主探究。

笔者在“降低化学反应活化能的酶”这节课中,通过对知识点内涵的剖析和知识间关联的梳理,确定本节课的能力培养目标。笔者反复比较了知识传授中渗透能力培养的方法,对“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验进行重组,对教材内容的教学顺序进行重整,采用问题链的形式对教学过程进行动态推进,完成对“酶”的逐步深入探究。

1 导入新课

教师展示细胞的亚显微结构图,设置问题:叶绿体、线粒体、核糖体的功能是什么?光合作用、有氧呼吸、脱水缩合都是细胞中的化学反应,细胞中的化学反应统称为细胞代谢。哪些方法可以加快反应速率?

2 验证实验:加热和加无机催化剂均能加快反应速率

2.1 学生完成实验操作,获得感性认识

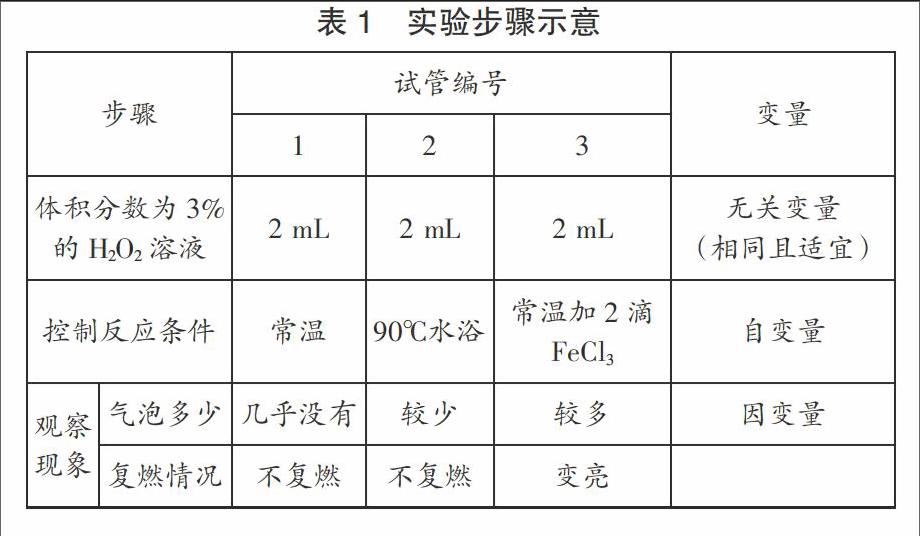

H2O2分解产生氧气和水,可通过气泡产生的速率和卫生香复燃情况衡量反应速率,学生按照表1实验步骤进行实验,观察实验现象。分析实验步骤:为什么要设置1号试管?什么是对照实验?学生得出结论:1号和2号对照,说明加热能加快反应速率;1号和3号对照,说明催化剂能加快反应速率。

2.2 进行理论升华,掌握变量控制方法

教师结合实验步骤,设置问题链引领学生思考,在分析问题的过程中明白实验的目的是观察自变量对因变量的影响,实验过程中要控制自变量,排除无关变量,观察因变量。问题链如下:

① 该实验中哪些因素是可以变化的?

② 该实验中需要人为改变的因素是什么?该因素的改变会直接导致哪一个因素的变化?

③ 3支试管中H2O2的量和浓度为什么要保持一致?它们会不会影响实验结果?

④ 如何排除无关变量对实验结果的干扰?

⑤ 如果各组过氧化氢放置时间过久,浓度很低,将会出现什么现象?

优化策略:教师通过实验操作调动学生的学习热情,使学生迅速进入学习状态;学生获得感性认识的基础上进行理论升华,这就是杜威的“做中学”。教师通过实验引领学生观察分析并提出问题;学生在解决问题的过程中最终掌握变量控制的方法和原理,实现能力生根。

3 探究:细胞中过氧化氢快速分解的原因

3.1 学生自主合作探究,得出初步结论

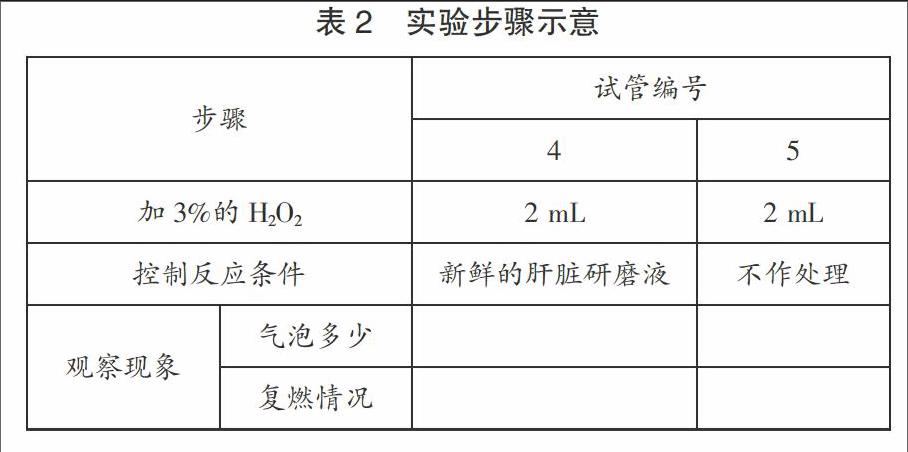

教师:H2O2是细胞代谢产生的有毒物质,必须快速分解掉,细胞中的H2O2为什么能快速分解呢?细胞内有与无机催化剂作用类似的物质吗?是通过加热来加快反应速率吗?你的假设是什么?怎样设计实验验证假设?给大家准备新鲜的肝脏研磨液和煮沸后的肝脏研磨液。如果细胞中有某种物质,研磨后可将这种物质释放出来,增加与H2O2的接触面积。煮沸后的肝脏研磨液即可模拟经过加热的细胞。

学习小组讨论,设计实验步骤。大多数学生的假设是细胞中存在催化剂,设计的实验方案如表2所示。学生实验后得出结论:细胞内确实存在着与无机催化剂类似作用的物质。在H2O2中加入2滴煮沸的肝脏研磨液几乎没有气泡产生,说明细胞不能通过加热来加快反应速率。

3.2 回顾经典实验找出科学本质

教师提出问题:细胞中的催化剂是无机物还是有机物呢?是需要活细胞才起作用呢,还是有这种物质就能起作用?教师要求学生带着这样两个疑问阅读一段科学史,并思考:巴斯德、李比希、毕希纳的观点分别是什么?酶的化学本质是什么?学生最终得出结论:细胞中的催化剂是酶,酶的化学本质是有机物。

优化策略:教师教会学生科学探究的方法,并提供探究的舞台,通过实验探究还原事实本来面貌,实现自主探究能力的生根。学生通过回顾科学家的经典实验找出酶的本质,使实验结论更科学、更完善。教师在实验方案设计的过程中,进一步强化巩固实验变量的控制方法,纠正少数学生提出的“加氯化铁”做对照的错误。

4 探究:酶的性质

4.1 定量实验感知酶加快反应速率却不改变产物的生成量

教师提出问题:4号和1号试管对照,说明什么?4号和3号试管对照,说明什么?4号试管中气泡产生速率比3号的快,是不是产生的O2量就多呢?随着时间的变化O2产生量怎样变化?

学生画出坐标曲线图。教师提出学生所画曲线是否正确,需要做定量实验检验。

教师展示注射器这一生物学上常用的定量实验器材,并提出问题:怎样衡量氧气产生的多少?

学生说出实验方案。

教师提出问题:注射器能否吸完过氧化氢接着吸肝脏研磨液?

学生:不能。因为反应速率太快,气体漏出。

4.2 演示实验感知酶反应前后性质不发生改变

教师提出问题:

一段时间后O2产生量不再增加的原因是什么?

是不是H2O2已耗尽呢?

在学生实验的过程中,教师演示两组实验:加1 mL过氧化氢到试管中,继续产生气泡;另一组加酶到试管中,反应并不再发生。实验现象也说明酶在反应前后自身的性质和数量不发生变化,可以重复使用。

优化策略:教师通过定量实验的精准数据来进行数学模型的检验;通过短短的演示实验,可以迅速解答学生心中的疑惑。实验形式的变换有效地维持了学生高涨的探究欲,也进一步实现学生定量实验设计能力的生根。

5 探究:酶的作用机理

5.1 问题引领,动画体验

教师设置问题:

① 分子处于什么状态才能发生化学反应?

② 分子由常态转变为活跃状态所需要的能量称为什么?

教师讲授活化能的概念和相关曲线,要求学生结合动画思考:

① 加热促使H2O2分解的机理是什么?

② 催化剂促进H2O2分解的机理是什么?

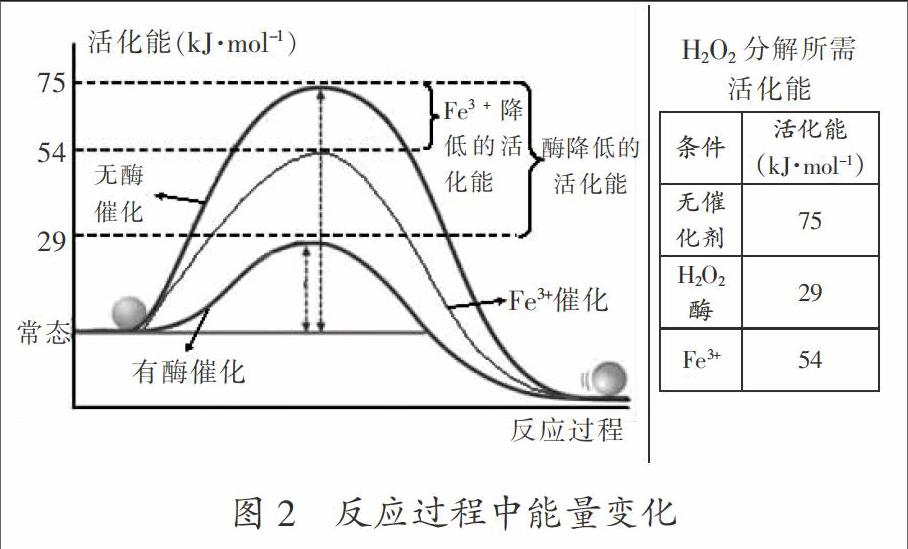

③同Fe3+相比,H2O2酶催化效率更高的原因是什么?

学生回答:各条件使反应速率加快的本质是:加热能提高分子能量;氯化铁能降低化学反应所需的活化能;酶能显著降低化学反应所需的活化能,这也是酶催化效率更高的原因。

5.2 数据分析,建构模型

根据表格中H2O2分解所需的活化能的数据,学绘制反应过程中能量变化的坐标曲线图并在图中标出氯化铁和酶所降低的活化能(图2)。

优化策略:通过动画的直观演示和科学数据的精准分析,教师引导学生认同酶能显著降低化学反应活化能的作用原理。学生通过观看动画和分析数据,实现信息的获得、处理、运用能力以及图表转换、模型建构能力的生根。

本节课通过对课堂教学设计的优化,有效地达成了实验变量控制、实验探究、定量实验设计、模型建构等多项能力生根的教学目标。学科能力生根是个漫长的过程。教师关注每一堂课,才是使学生走向能力生根的正道。