半潜式生产平台相关技术专利报告

史筱飞,沈建波

(山东省科学技术情报研究院,济南 250101)

半潜式生产平台相关技术专利报告

史筱飞,沈建波

(山东省科学技术情报研究院,济南 250101)

摘要:利用Orbit专利分析平台的全球专利家族库,从专利技术的发展趋势、研发力量和市场竞争情况、创新机构、发明人以及技术构成等角度对国内外半潜式生产平台(Semi-FPS)领域的专利发展情况进行分析,针对该领域的发展提出对策建议。

关键词:半潜式生产平台;海洋油气;浮动式生产平台;海洋油气;浮动式生产平台;专利分析

半潜式生产平台(semisubmersible floating production system,Semi-FPS)是浮动式海洋油气生产平台的一种,主要从事海上油气生产性的开采、处理、贮藏、监控、计量等作业,其主体结构由上船体、立柱、下浮体以及立柱之间或下浮体之间的横撑结构组成[1]。这种类型的平台最早出现于20世纪70年代,是早期应用最为广泛的海洋石油浮式生产装置之一,在20世纪90年代后期开始迅速发展起来。截至2015年初,全球在役的半潜式生产平台共有48座,其中2014年新交付1座。北海、 墨西哥湾与巴西海域是半潜式生产平台应用最为广泛的区域[2]。半潜式生产平台适应的工作水深为150~3 000 m,即深海和超深海域[3]。随着海洋油气资源开发向深水、超深水海域延伸,再加上半潜式生产平台具备的其他诸多优点,如可变载荷大、外形结构简化、成本较低、船体安全性能好、装载能力强和较为长期的海上工作能力而愈发受到市场的青睐。

半潜式生产平台的设计具有很强的特殊性,因此几乎每座平台所采用的设计方案都不完全相同,我国尚不具备半潜式生产平台的设计能力。在半潜式生产平台的建造领域,共有36个厂家建造过半潜式生产平台船体,24个船厂建造过半潜式生产平台上部模块。我国仅有中远船务具备半潜式生产平台船体和上部模块建造经验。

随着我国知识产权保护体系的完善和健全,自主知识产权成为海洋工程装备领域众多企业竞争的焦点。作为科技创新能力和技术进步情况的重要标志,专利的拥有量和质量也成为国家和地区间技术竞争的重要途径,因此对半潜式生产平台的全球专利发展状况进行分析具有重要意义。本文通过对半潜式生产平台专利进行较为全面的分析,探索国内外半潜式生产平台领域专利技术竞争现状,并针对该领域的发展提出对策建议,为我国半潜式生产平台研究及发展提供参考。

1专利数据来源

1.1数据范围

本文选取的统计结果为1985年1月1日~2015年10月12日期间公开的专利,由于发明专利需要18个月才予以公开,而实用新型专利通常需要6个月才能公开[4],因此在排除了提前公开和数据库数据即时更新等因素后,实际申请的专利数量可能要多于本文检索使用的数据数量,2014年和2015年的统计结果仅供参考。

1.2检索策略

以申请日、国际专利分类号(IPC分类号)、专利名称和关键词相结合的方式进行检索,利用Orbit专利检索分析平台的全球专利家族库进行数据检索,通过数据清洗、专利去重等方法,最终共得到半潜式生产平台相关专利1 976条[5],其中国外相关专利1 505条,国内相关专利471条。

所涉及的部分IPC分类号及含义如下。B63B:船舶或其他水上船只,与船有关的设备;E21B:土层或岩石的钻进;E02B:水利工程[6]。

2专利分析

2.1专利发展趋势

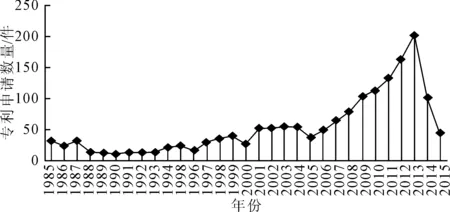

图1为半潜式生产平台领域全球专利申请年趋势。

图1 半潜式生产平台领域全球专利申请年趋势

由图1可见,从1985年开始,半潜式生产平台的技术就已经有了一定数量的申请,但是直到2000年之前每年的申请量都在50件以下。2001-2004年进入缓慢增长阶段,这一阶段的专利申请量大概在每年50~55件。也就是说,从1985-2004年,半潜式生产平台装备经历了约20年的低迷期。2005-2013年,半潜式生产平台的专利申请量迅速增长,几乎呈直线上升阶段。这表明随着国际市场对石油需求的不断攀升,石油和天然气产量亟须增加,但陆上石油开发增长潜力有限[7],因而各国都将发展重点投向了海洋石油开采,用于深海油气开发的半潜式生产平台也因此受到了极大的关注。由于专利从申请到公开,存在公开周期,所以2014年和2015年的专利申请数量有所减少。

2.2研发力量和竞争市场分布

通过分析优先权申请国家分布情况,可以了解全球研发资源的分布情况和研发力量强度,在进行专利学习和借鉴的过程中更有针对性,并能够据此调整我国的专利布局。而通过分析公开国申请国家分布情况,则可以了解申请人对不同区域的重视程度,因为申请人为了提高自身技术的市场竞争力和研发产品的市场占有率,通常会在目标市场申请专利[8]。

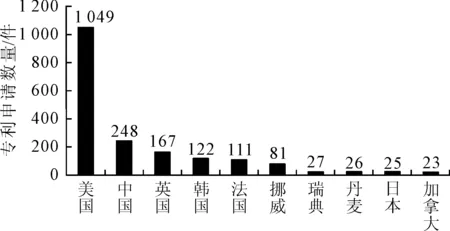

图2 半潜式生产平台领域全球专利优先权国分布

由图2可见,该领域技术主要来源于美国,共申请专利1 049件。其次是中国,申请专利248件,仅占美国专利申请数量的23.64%。排名第3的英国,专利申请数量为167件。韩国和法国则分别申请了122件和111件专利。排名前10位的国家中,另外5个国家的申请数量都在100件以下。由于申请国的分布情况能够反映全球研发分布情况[9],从总体排名看,半潜式生产平台的核心技术还是主要掌握在欧美国家手中。

同时,专利公开国分布情况显示,美国是该技术最主要的专利公开国家,其次是中国、英国及挪威等国家,他们既是技术的来源国,同时也是技术的使用国。此外,由于专利申请人通常在其所重视的市场申请和维持专利,由优先权国排名对比可知,澳大利亚、加拿大及巴西等国也已经成为半潜式生产平台的重要应用市场。

2.3研发创新机构

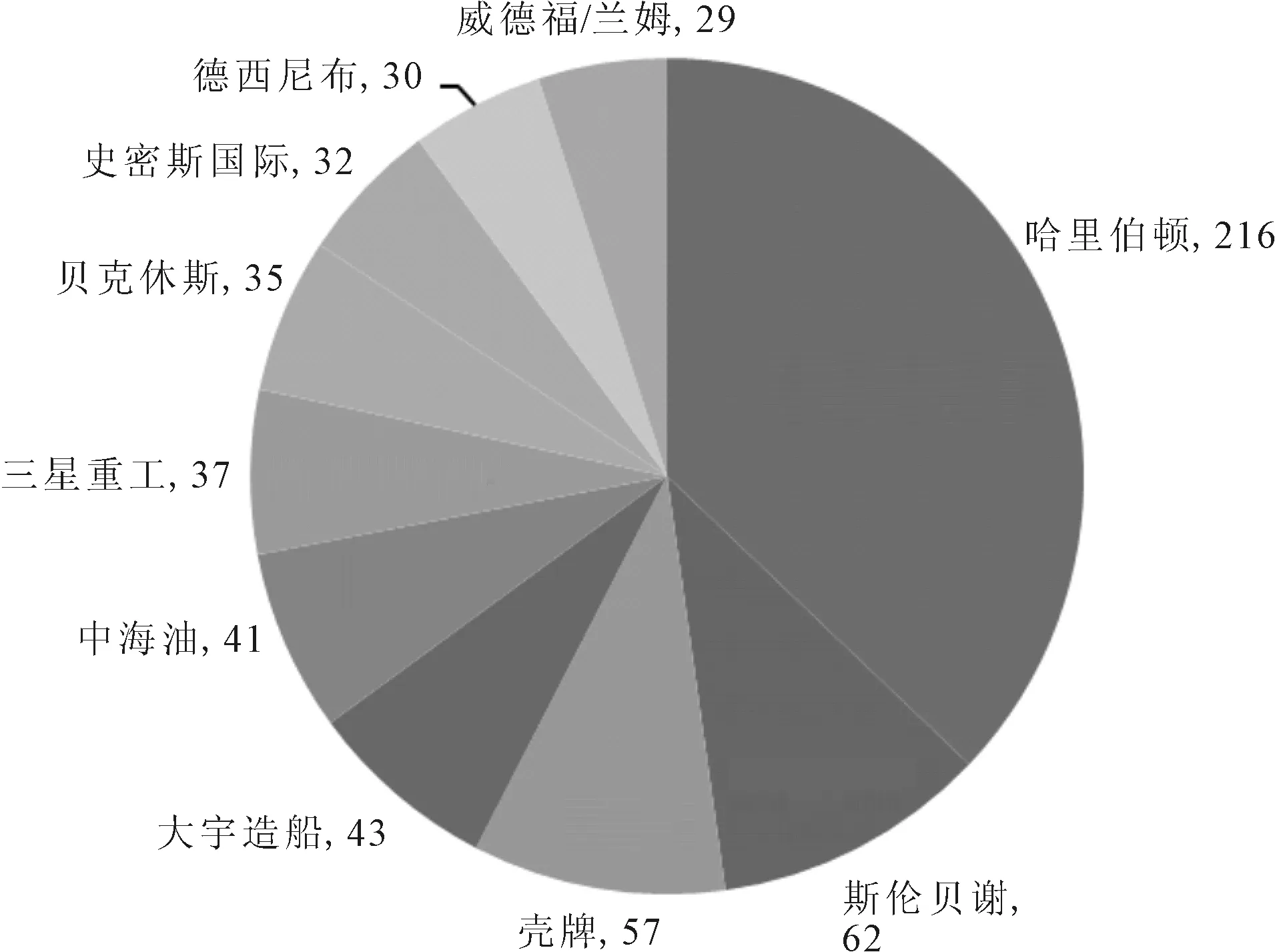

通过研究创新机构构成(见图3),可以获得技术水平领先的竞争对手的相关信息,便于各企业和组织掌握行业的技术进展情况,为制定不同的市场策略或专利策略做准备。

图3 半潜式生产平台领域全球专利申请人排名

图3表明,美国的哈利伯顿公司申请的专利数量遥遥领先于其他企业,在半潜式生产平台领域占据绝对优势。美国的斯伦贝谢公司、荷兰皇家壳牌集团的研发实力也不容小视。韩国的大宇造船位居第4,中国的海洋石油总公司位居第5,也具备一定研发实力。韩国的三星重工、美国贝克休斯、史密斯国际、法国德西尼布及美国威德福/兰姆公司等均对半潜式生产平台领域的技术进行了一定程度的研发。从整体看,该领域的技术研发还是主要集中在欧美国家,我国的中海油公司尽管排名跻身前10位,但是专利申请数量还是跟排名第1位的公司有不小的差距,这跟我国半潜式生产平台研究起步较晚有关。我国半潜式生产平台相关专利的申请最早出现于1984年,并且申请数量极少,而我国的第一艘半潜式生产平台投产于1996年,是由一座半潜式钻井平台改装而成[10]。因此,不论是在设计、建造还是配套设备方面,我国在半潜式生产平台领域的技术储备和经验储备都略显不足。

此外,海洋工程装备产业的参与者主要包括:装备设计商、装备制造商、能源技术服务商和石油公司[11]。据图3显示,美国哈利伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯、史密斯国际、威德福/兰姆等公司是能源技术服务企业,荷兰皇家壳牌集团及中海油等是石油公司,韩国的大宇造船、三星重工是装备制造商,法国德西尼布是装备设计企业,这说明半潜式生产平台的专利申请涉及到海洋油气资源开发产业链的各个环节。作为技术密集度很高的石油行业,对参与其中的企业、机构等提出了很高的要求。为了提高技术和产品的市场竞争力和市场占有率,产业链中各环节的企业都需要具备较强的研发设计和自主创新能力,这对于我国参与海洋工程装备研究和建造的相关机构和企业同样适用。

2.4研发人才

通过进行主要发明人分析,可以获得该领域活跃度较高的研发人才和团队信息,为寻找领域内专家进行技术咨询、合作提供便利。

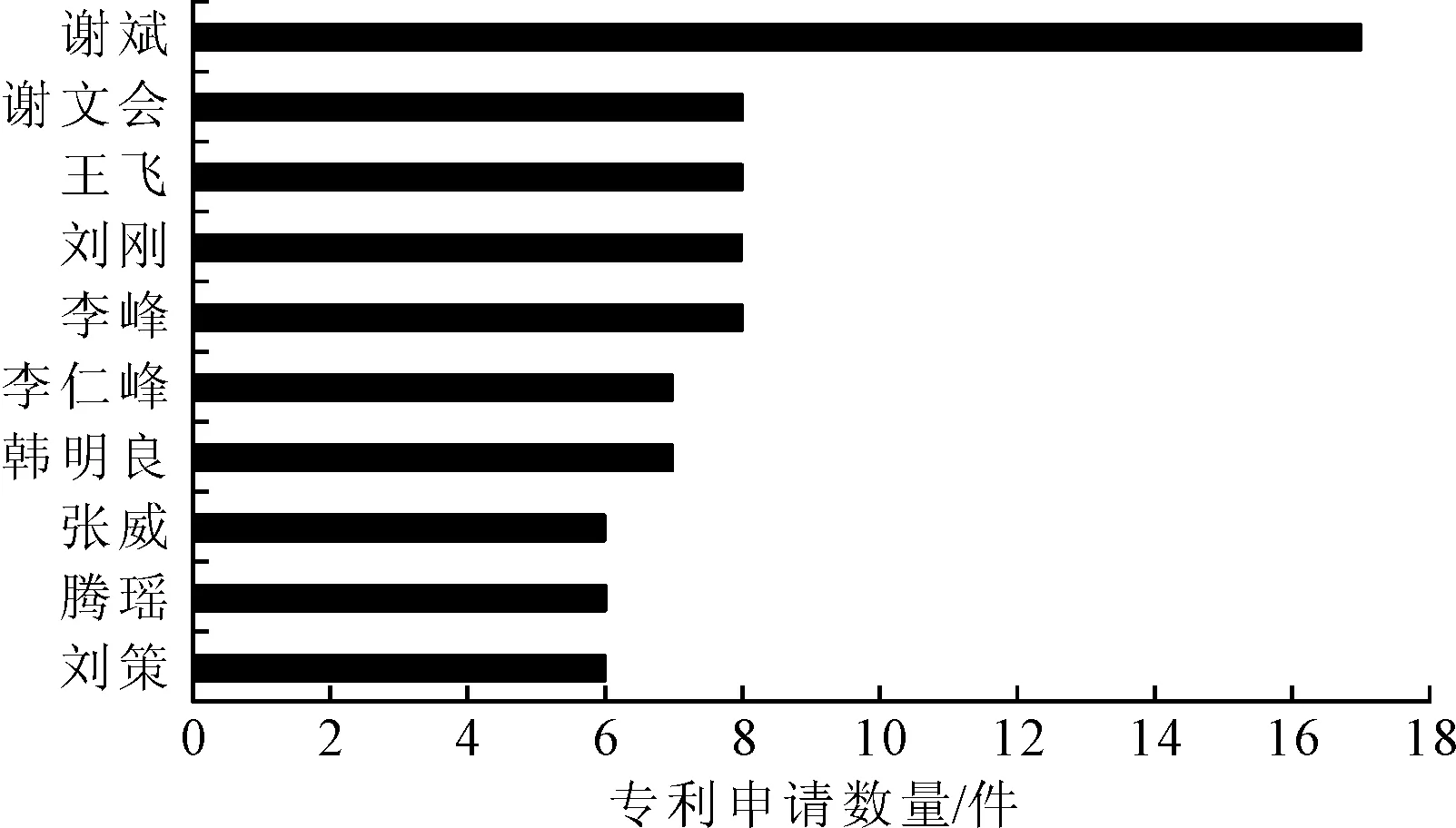

由于被引用专利可以说明其他专利对该专利存在依赖,也可以说明该专利在其领域的扩散和影响程度[12]。被引用发明人排名显示,排名前10位的被引用发明人全部来自于欧美国家,这说明核心技术还是由欧美国家的技术人员掌握,他们在半潜式生产平台领域具备较强的研发实力。然而对全球发明人排名发现,排名前10位的发明人除了来自于欧美国家,中国的发明人也占据了几个席位,见图4。

图4 半潜式生产平台领域国内发明人排名

由图4可见,谢斌的发明数量排名第一,是国内半潜式生产平台领域较为活跃的发明人。此外,李峰、刘刚及王飞等也是具有一定研发实力的研究人员,有需要的企业可以尝试与他们进行技术合作或者进行交流、沟通与学习。

另外,这些研发人员主要来自于中国海洋石油总公司、大连理工大学、中国石油大学及烟台中集来福士等,这些企业和高校储备的技术力量相对较强,也是半潜式生产平台领域起步较早、研究较为深入的机构,是国内可以寻求技术合作或者咨询的专业机构。作为唯一建造过半潜式生产平台的国内企业——中远船务工程集团有限公司,也申请了少量专利,说明其研发实力较弱,但具备半潜式生产平台相关方面的工程建造经验,可以提出咨询、借鉴。

2.5技术构成

技术分类构成分析可以揭示该领域的技术研发成熟度和研发热点,有助于企业了解技术研发趋势,进行技术更新和改进。

图5 半潜式生产平台领域全球专利前20位IPC构成

由图5可见,居于前3位的IPC分类号分别为:B63B-035/44、B63B-021/50和E21B-017/01。其含义分别为:浮式建筑物,水上仓库,水上钻井平台或水上车间,例如载有油水分离设备的适合于专门用途的船舶或类似的浮动结构;船用设备,专用船只,例如,浮动钻井平台或挖泥船或类似船只的锚定装置;立管。这些是半潜式生产平台的热门技术。我国的技术领域分类排名与国际的热点技术领域相似,这表明我国在半潜式生产平台的研发方向上与欧美国家一致。因此,与这些技术相关的平台的运动性能、疲劳寿命、结构可靠性以及安全、监测和控制等问题,是当前研究的重点,各研发机构或企业可以加大在这些领域的研发投入。此外,相较于国外专利申请数量,我国在通过将支撑结构降到水底进行固定(E02B017/02)和水下开采专用的生产辅助站,包括连接于一个中心站的许多辅助井口的水下设施(E21B043/017)方面申请的专利较少。由于这些是国际上较为成熟的技术,我国企业在研发时可以参考已有专利,加强学习借鉴。

在这些重点技术中,立管、井筒、甲板、防喷器、船体结构、套管、锚固结构及系泊系统等是都是比较热门的技术概念,也是半潜式生产平台领域较为核心的关键技术,国内的各企业和高校、科研院所等可以更多地关注这些技术领域及周边配套技术,提升我国半潜式生产平台相关技术及产品应用的市场竞争力。

3建议

首先,国内海洋工程装备企业或研发机构应针对待研发的技术或产品进行深入调查,整理专利数据并进行情报分析,挖掘出技术空白点或者发展相对缓慢的技术,例如通过将支撑结构降到水底进行固定的技术,提升对于这些技术的认识,并进行深入研究。针对已有专利内容,分析其可取和不足之处,充分消化吸收其技术优势,并针对其不足加大研发力度。以现有技术为基础进行研发,可以避免重复劳动,使研发工作更有效率。

其次,研发工作应立足于我国海洋石油开发实际情况。在充分调研我国海洋石油储备地区的海洋气候、海水特性和海底地质特征的基础上进行有针对性的半潜式生产平台研发。结合研发方向,分析已挖掘出的专利信息所针对的特定环境,避免对现有技术的过度解读和生搬硬套,使研发出的平台技术和特定海洋石油生产环境无缝对接。建议研发人员主动获取生产一线资料,针对我国海洋石油生产中的实际问题进行有针对性的研发。

再次,鼓励企业加大研发投入,引进高层次研发人才,提升自主创新能力和专利申请质量。有条件的企业可以搭建研发平台,或者与优势企业、科研机构进行联合研发,探索建立产业集群研发方式,针对半潜式生产平台的热点技术和发展趋势进行重点研发,避免重复研发造成资源浪费。

最后,加强与国外半潜式生产平台设计企业、建造企业和设备服务企业的沟通、互访,通过与国外石油公司开展技术合作,学习已有的技术和经验,循序渐进地掌握与平台相关的设计和建造技术。在此基础上结合自身优势,加大专利申请数量,增强技术占有率,提升产品参与市场能力。

4结论

本次检索,共检出半潜式生产平台领域全球相关专利1 976条,其中国外相关专利1 505条,国内相关专利471条。

全球半潜式生产平台在20世纪90年代初期开始缓慢增长,进入2005之后专利申请数量更是呈直线增长状态。我国与半潜式生产平台相关的专利申请数量从2004年起开始有所增加。这一时期的增长主要与国际市场石油消费增长,而陆上油气开发潜力有限有关。作为用于深海和超深海区域油气开发的半潜式生产平台因此而受到青睐,与之相关的支撑技术和产品也相应地发展起来。

该领域的技术研发主要集中在欧美国家。比较具有代表性的企业是:美国的哈利伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯、史密斯国际、威德福/兰姆等,荷兰皇家壳牌集团,韩国的大宇造船、三星重工和法国德西尼布。这些企业在半潜式生产平台领域具备较强的研发实力。中国海洋石油总公司是我国惟一跻身前10名的企业。此外,大连理工大学、中国石油大学、烟台中集来福士等是我国比较有代表性的企业和高校,对半潜式生产平台领域的研究起步较早、研究较为深入,储备了一定数量的研发人员,技术水平相对较高。中远船务集团有限公司虽然申请的专利数量较少,但由于参与过半潜式生产平台船体和上部模块的建造,其施工经验可以借鉴。

全球对于半潜式生产平台的研究主要集中在浮式建筑物、水上仓库、水上钻井平台或水上车间,例如载有油水分离设备的适合于专门用途的船舶或类似的浮动结构(B63B-035/44);船用设备,专用船只,例如浮动钻井平台或挖泥船或类似船只的锚定装置(B63B-021/50)和立管(E21B-017/01)。我国的研发重点与此一致。因此,应加大与这些技术相关的平台的运动性能、疲劳寿命、结构可靠性以及安全、监测和控制等问题的研究力度。此外,我国在通过将支撑结构降到水底进行固定(E02B017/02)和水下开采专用的生产辅助站,包括连接于一中心站的许多辅助井口的水下设施(E21B043/017)方面申请的专利较少,是我国半潜式生产平台领域研究较为薄弱的环节。

半潜式生产平台领域较为核心的关键技术包括:立管、井筒、甲板、防喷器、船体结构、套管、锚固结构及系泊系统等,在今后的研发中,应更多关注平台管理和设备控制系统,其信息化、自动化和智能化是未来半潜式生产平台的发展方向之一。

参考文献

[1] 姜哲,谢彬,谢文会.新型深水半潜式生产平台发展综述[J].海洋工程,2011(3):132-138.

[2] 范模.深水半潜式生产平台总体设计思路与应用前景[J].中国海上油气,2012(6):54-57.

[3] 我国海洋工程装备产业发展形势与对策[J].船海工程,2014(1):1-9.

[4] 魏彦,金相允.浅谈发明专利的加快授权[C].2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文(第三部分),2014.

[5] Orbit. Orbit专利分析平台[EB/OL]. http://www.orbit.com/#WelcomePage.2015-10-10.

[6] 世界知识产权组织.国际专利分类表使用指南[M].北京:知识产权出版社,2006.

[7] 史筱飞,李莎,黄立业.浮式生产储油卸油船相关技术专利报告[J].船海工程,2015(4):146-150.

[8] 苏博,张浩成.全球非充气轮胎市场概况及专利技术分析[J].中国橡胶,2013(20):22-26.

[9] 李文娟,刘桂锋,卢章平.基于专利分析的我国大数据产业技术竞争态势研究[J].情报杂志,2015(7):65-70.

[10] 刘昊,何国雄,李鹏,等.半潜生产平台在南海海域的应用[J].船海工程,2015(5):141-144.

[11] 郝增亮,王影.我国深海石油装备产业链发展研究[J].河南科学,2013(11):2019-2023.

[12] 张晓强,戴吾三,杨君游.专利前向引用是否遵循Logistic扩散模型?[J].情报杂志,2014(6):40-43+65.

Patent Analysis on Technologies of Semi-submersible Floating Production System

SHI Xiao-fei, SHEN Jian-bo

(Shandong Institute for Scientific and Technical Information, Jinan 250101, China)

Abstract:By using FamPat database of Orbit patent system as patent retrieval and analysis tool, the universal patent development status in the field of semi-submersible floating production system (Semi-FPS) is analyzed from the following aspects: development tendency of patent technology, the priority countries, the publication countries, the assignees, the inventors and the technical classifications. Some developing suggestions in this field are pointed out.

Key words:semi-submersible floating production system (Semi-FPS); marine oil and gas; floating production platforms; patent analysis

DOI:10.3963/j.issn.1671-7953.2016.03.024

收稿日期:2015-11-16

第一作者简介:史筱飞(1982—),女,硕士,助理研究员 E-mail:yanjiu_sd@163.com

中图分类号:U674.38;TE952;G306

文献标志码:A

文章编号:1671-7953(2016)03-0104-05

修回日期:2015-12-03

研究方向:情报学