鞘内注药联合人工脑脊液置换在结核性脑膜炎治疗中的应用

李 雄

(湖北省武汉市蔡甸区人民医院内一科,湖北 武汉 430100)

鞘内注药联合人工脑脊液置换在结核性脑膜炎治疗中的应用

李 雄

(湖北省武汉市蔡甸区人民医院内一科,湖北 武汉 430100)

【摘要】目的 对结核性脑膜炎患者采用鞘内注药与人工脑脊液置换同时治疗的效果进行分析探究。方法 选取在我院接受治疗的100例患有结核性脑膜炎患者作为研究对象,将其平均分为试验组与对照组,给予生理盐水与鞘内注药对对照组治疗,给予人工脑脊液与鞘内注药对试验组治疗,对比分析两组研究对象的临床疗效情况。结果 试验组患者总有效率(96.00%)与对照组患者的总有效率(66.00%)相比明显较高,结果有统计学意义(P<0.05)。结论 对结核性脑膜炎患者采用鞘内注药与人工脑脊液置换同时治疗的效果显著,安全可靠,值得推广。

【关键词】鞘内注药;人工脑脊液置换;结核性脑膜炎

结核性脑膜炎是临床上较为常见的一种神经系统疾病种类之一,其主要是由于结核杆菌侵入患者的颅脑内蛛网膜下腔,造成的脑组织实质性病变,导致患者的脑脊液出现不同程度的循环阻碍,引起的一系列脑脊液内蛋白质质量改变以及脑血管压力升高等临床表现的疾病,对患者的生命生活质量造成严重的影响[1]。因此,我院为进一步研究结核性脑膜炎患者采用鞘内注药与人工脑脊液置换同时治疗的效果,特选取100例患者的资料,研究后,做出如下报道。

1 资料与方法

1.1临床资料:选取在我院接受治疗的100例患有结核性脑膜炎患者作为研究对象,将其平均分为试验组与对照组,每组患者50例。对照组中24例女性患者,26例男性患者,年龄43~78岁,平均年龄(65±11.7)岁;试验组中28例男性患者,女性患者22例,年龄41~77岁,平均年龄(66±12.1)岁。确保两组研究对象一般资料之间可以进行比较,差异没有统计学意义(P>0.05)。

1.2方法。对照组:实施腰椎穿刺,将患者体内的脑脊液8~10 mL相对缓慢放出,在将同剂量的生理盐水缓慢注回,反复操作3~5次,在置入完成后向鞘内注入2 mg的地塞米松以及50 mg的异烟肼,7次置换为1个疗程。试验组:人工脑脊液配方成分主要有0.216 g氯化钾、0.600 g葡萄糖、6.279 g氯化钠以及0.488 g氯化镁、0.353 g氯化钙、1.932 g碳酸氢钠与0.3358 g磷酸氢二钠,向混合药物中加入1000 mL蒸馏水,在药物与蒸馏水充分混合后进行高压消毒灭菌;实施腰椎穿刺,将患者体内的脑脊液8~10 mL相对缓慢放出,在将配置的同剂量的脑脊液缓慢注回,反复操作3~5次,在置入完成后向鞘内注入2 mg的地塞米松以及50 mg的异烟肼,7次置换为1个疗程。

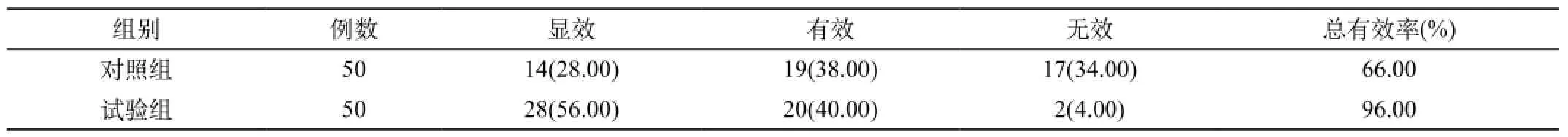

1.3疗效评定。显效:脑脊液蛋白质质量改变以及脑血管压力升高等症状全部改善;有效:脑脊液蛋白质质量改变以及脑血管压力升高等症状部分改善;无效:脑脊液蛋白质质量改变以及脑血管压力升高等症状没有改善甚至加重。总有效率=显效率+有效率。

1.4统计学处理:统计分析时采用SPSS17.0软件分析,用(±s)表示计量资料,用t检验比较组间,用χ2检验计数资料,以P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

试验组患者总有效率(96.00%)与对照组患者的总有效率(66.00%)相比明显较高,结果有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组研究对象的疗效情况[n(%)]

3 讨 论

人工脑脊液置换治疗措施是近几年来临床上新兴的一种治疗方法,其主要是将氯化钠、氯化钾以及氯化镁等多种药物充分混合灭菌后代替患者的脑脊液注入鞘内的方法,主要的优势在于对患者髓鞘内的原脑脊液进行一定程度的稀释,并将脑脊液内的炎性因子尽早的排出,以降低炎性因子对患者脑膜的刺激,有利于促进脑脊液内蛋白质的吸收过程,进而不同程度的将患者治疗的病程缩短,提高预后的治疗效果;同时,对患者的脑脊液循环过程有一定的改善作用,促进鞘内脑脊液的吸收,使患者的颅内压降低至正常水平,避免了患者治疗后脑疝的发生,降低了颅脑积水的发生率,为患者治疗后的恢复奠定了坚实的基础;将人工脑脊液注入患者的髓鞘内,能够部分阻断患者脑脊液的产生,对脑膜粘连甚至脑膜增厚等存在预防的作用,减少激素的改变对患者脑组织的影响,具有一定的杀灭细菌的作用[2]。在给予鞘内注药与人工脑脊液置换治疗时,患者的临床症状得到了显著改善,提高了患者在治疗过程中的依从性,使患者对治疗的过程以及治疗效果更为满意,且操作过程较为简单可靠,是一种十分重要的治疗结合性脑膜炎的方法,但在治疗的过程中对无菌技术要求较高,医务人员在手术过程中需高度重视。本研究中显示,试验组患者总有效率(96.00%)与对照组患者的总有效率(66.00%)相比明显较高,结果有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对结核性脑膜炎患者采用鞘内注药与人工脑脊液置换同时治疗的过程中,其临床治疗效果十分显著,较大程度的改善了患者的症状,提高了患者的生命生活质量,提高了治疗过程的安全性,可以广泛推广应用。

参考文献

[1] 王业建,刘新,常慧澜,等.脑脊液置换联合鞘内注射治疗结核性脑膜炎疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(15):27-29.

[2] 周建丽,刘诗翔.鞘内注药治疗老年中晚期结核性脑膜炎的临床疗效观察[J].南昌大学学报(医学版),2012,52(9):31-32.

中图分类号:R529.3

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)05-0086-01