慢性原发性闭角型青光眼患者行超声乳化白内障摘除术联合人工晶状体植入术后的疗效

卢善立

(河南省汝州市骨伤科医院眼科,河南 汝州 467500)

慢性原发性闭角型青光眼患者行超声乳化白内障摘除术联合人工晶状体植入术后的疗效

卢善立

(河南省汝州市骨伤科医院眼科,河南 汝州 467500)

【摘要】目的 探讨针对慢性原发性闭角型青光眼(CPACG)患者采用超声乳化白内障摘除术联合人工晶状体植入术的临床疗效。方法选取本院2012年7月至2014年7月收治的CPACG患者49例,所有患者均接受超声乳化白内障摘除术与人工晶状体植入术的联合治疗方案,观察患者治疗前后的眼压、房角宽度等指标改善程度,并行统计学比较分析。结果 本组患者眼压为(16.1±3.9)mm Hg,前方深度为(2.7±0.6)mm,均显著好于治疗前,具有统计学意义(P<0.05);同时,患者3点位房角宽度为(41.7±4.8)°,6点位房角宽度为(43.1±3.3)°,9点位房角宽度为(41.4±3.9)°,12点位房角宽度为(39.0±4.3)°,亦显著好于治疗前,具有统计学意义。结论 针对CPACG患者采用超声乳化白内障摘除术与人工晶状体植入术联合治疗可显著改善眼压,明显提高前方深度与房角宽度,对结构狭窄具有确切的改善效果。

【关键词】慢性原发性闭角型青光眼;人工晶状体植入术;超声乳化白内障摘除术

慢性原发性闭角型青光眼(CPACG)是眼科中较为常见的致盲性疾病[1],其发病机制尚未完全明确,患者多具有房角关闭、房水阻滞及眼压升高等临床表现[2]。相关研究表现晶状体相关因素对疾病发生具有重要影响,故晶状体摘除术已广泛应用于临床治疗中,通过摘除后患者的眼前段结构狭窄可获得良好改善效果[3]。笔者针对本院超声乳化白内障摘除术联合人工晶状体植入术治疗的49例CPACG病患分别开展临床总结,旨在通过治疗效果评估探讨其临床应用价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:研究中49例CPACG患者均为本院2012年7月至2014年7月所收治,全部病例均为单眼发病,房角狭窄范围在180°或以上,经检眼镜、房角镜、Humphrey电脑视野计、显微镜及眼压检测等获得确诊。其中男性29例(59.2%),女性20例(40.8%),年龄范围45~73岁,平均年龄(61.8±3.7)岁,病程4个月~2年,平均病程(10.9±3.3)年。本组患者近期均无降眼压药物应用史,且无继发性闭角型青光眼或存在眼部手术史者,经本院伦理委员会认可,并签署知情同意书。

1.2方法:开展手术前针对患者行眼压、显微镜、角膜内皮镜与裂隙灯等临床检查,相应完成6点位与12点位的房角宽度以及中央前房深度,并应用相关药物维持眼压趋于13~28 mm Hg。术中采用仰卧位,滴入托品酰胺滴眼液完成散瞳处理,局部消毒与铺巾后采用盐酸奥布卡因滴眼液进行表面麻醉。将黏弹剂注入病眼前房内,将晶状体前囊进行环形撕开,水分离前囊与皮质,将晶状体核拦截劈开,应用超声乳化将晶状体核与皮质吸出后,再将人工晶状体有效植入,最后将黏弹剂完全吸除。手术结束后持续滴注妥布霉素地塞米松滴眼液,每日4~5次。分别记录两组患者的治疗前后的眼压、前方深度及房角宽度,并开展3个月以上的随访复查,确保良好术后恢复情况。

1.3统计学处理:应用SPSS 19.0统计学软件,计量资料采用(±s)表示,以t值检验,计数资料以χ2检验,P<0.05为比较差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1治疗前后眼压与前房深度比较:经临床治疗后,本组患者眼压与前方深度均显著好于治疗前,具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 治疗前后眼压与前房深度比较(±s)(n=49)

表1 治疗前后眼压与前房深度比较(±s)(n=49)

时间 眼压(mm Hg) 前方深度(mm)治疗前 34.1±3.8 1.7±0.4治疗后 16.1±3.9 2.7±0.6 t值 12.37 3.98 P值 <0.05 <0.05

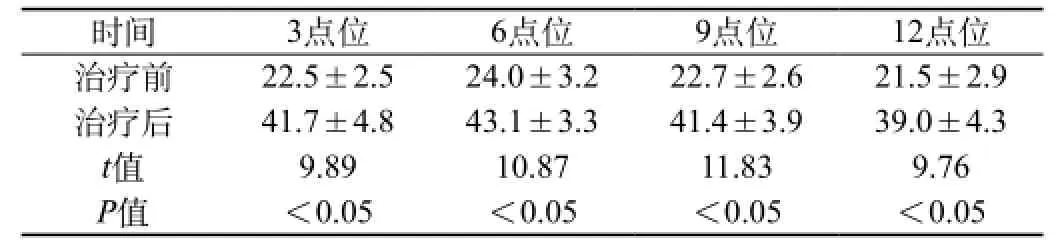

2.2治疗前后房角宽度比较:经临床治疗后,本组患者的各象限房角宽度均显著好于治疗前,具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 治疗前后房角宽度比较(±s, n=49)

表2 治疗前后房角宽度比较(±s, n=49)

时间 3点位 6点位 9点位 12点位治疗前 22.5±2.5 24.0±3.2 22.7±2.6 21.5±2.9治疗后 41.7±4.8 43.1±3.3 41.4±3.9 39.0±4.3 t值 9.89 10.87 11.83 9.76 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨 论

CPACG主要以眼压增高作为临床特征的眼部疾病[4],其失明概率极高,约1/5盲人均为该疾病所引发[5]。疾病的发病机制尚未完全明确,多数学者均表示眼前段结构狭窄与晶状体等因素对疾病发生存在密切影响[6]。临床流行病学报道表示其患者多集中于中老年人群中,因年龄升高而逐渐形成白内障的阶段中其晶状体缓慢增厚,促使前房变浅,直接危害瞳孔阻滞程度及眼前段结构,从而也加剧了白内障疾病的进展[7]。CPACG患者往往均具有前房角狭窄、周边虹膜膨隆等相关临床特征,多因素影响下促使眼压显著上升最终对其视力功能产生危害。目前,临床治疗CPACG主要以有效控制眼压为重点,经眼压稳定后再行手术治疗措施。但部分患者经手术治疗后经常发生白内障、浅前房等并发症表现,以致临床治疗效果受到严重抑制,而超声乳化白内障摘除术因其术中时间段、切口小等优势,能够最大限度避免相关并发症的发生[8]。本研究中49例患者均采用了超声乳化白内障摘除术联合人工晶体植入术治疗方案,结果显示治疗后患者的眼压显著降低,前方深度与各象限房角宽度明显提升,与治疗前比较均具有统计学差异,充分表现该种治疗方法能够良好促进眼压下降,改善瞳孔阻滞程度,提高小梁网与虹膜间距,最终达到满意的前眼段结构狭窄改善效果。

综上所述,针对CPACG患者采用超声乳化白内障摘除术与人工晶状体植入术联合治疗可显著改善眼压,明显提高前方深度与房角宽度,对结构狭窄具有确切的改善效果。

参考文献

[1] 马英慧,张铁民,齐建平.原发性开角型青光眼与慢性原发性闭角型青光眼视网膜神经纤维层厚度与视野缺损的关系[J].眼科新进展,2013,33(7):673-676.

[2] 李乃洋,赵岐.超声乳化白内障摘出术对慢性原发性闭角型青光眼患者眼前段参数的影响[J].眼科新进展,2011,31(7):654-656.

[3] 王彦,刘德成,刘懿,等.慢性原发性闭角型青光眼患者行超声乳化白内障摘出手术前后眼前段参数变化[J].临床眼科杂志,2012,20(5):389-391.

[4] 王华,唐炘,王宁利.超声乳化白内障摘除联合内窥镜指导下的房角分离术治疗闭角型青光眼合并白内障的初步疗效[J].眼科,2014,22(1):18-21.

[5] 黄明灿,屠叔丹,邵利琴.角膜不同部位切口在青光眼术后白内障摘出术中的应用比较[J].浙江实用医学,2012,17(3):168-170.

[6] 龚丑.超声乳化白内障摘除术治疗原发性闭角型青光眼56例临床分析[J].中外医疗,2012,31(26):44.

[7] 毛罕燕.慢性原发性闭角型青光眼超声乳化白内障摘出术后眼前节参数变化分析[J].眼科新进展,2013,33(11):1053-1055.

[8] 胡婕,江冰.急性和慢性原发性闭角型青光眼患者眼部生物学特征(英文)[J].中南大学学报:医学版,2014,22(4):333-337.

中图分类号:R775

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)05-0111-02