利己利他问题对构建和谐社会的启示*

——四象限模型的提出、验证和实证分析

龙子泉,韩恺,范如国

(武汉大学 经济与管理学院,武汉 430072)

【社会学研究】

利己利他问题对构建和谐社会的启示*

——四象限模型的提出、验证和实证分析

龙子泉,韩恺,范如国

(武汉大学 经济与管理学院,武汉 430072)

关键词:利己利他模型假设;聚类分析;结构方程模型;幸福感;和谐社会

摘要:文章提出了利己利他四象限模型,通过基于420份调查问卷的描述性分析以及聚类分析、方差分析证明了模型的合理性,并运用结构方程模型探究了利己性、利他性和幸福感之间的路径关系。研究证明:利己利他四象限模型的提出是合理的,模型中四类人幸福感显著不同;利己性利他性显著影响幸福感,利己性越强的人幸福感越低,利他性越强的人幸福感越高;而改变消极人性观和积极培养社会责任是抑制利己性和培养利他性的重点。

改革开放以来,我国经济飞速发展,人民收入和物质生活水平不断提高。但是伴随着经济的快速发展,一系列社会问题也随之凸显。社会结构呈现“倒丁字型”和“结构紧张状态”,[1]中国社会正经历着“转型陷阱”,并由此导致经济社会发展的畸形化和经济社会问题的不断积累。[2]分配不公、机会不均、贫富差别过大、社会矛盾激化、国有资产流失、贪污腐败、欺诈现象增多、诚信危机、环境污染和国民基础教育薄弱等问题导致了某种程度上的社会不和谐及潜在的社会危机。[3]经济的发展只是手段,社会和谐和人民幸福才是社会发展的目标。正是在这样的社会背景下,中共十六大以来,党中央提出构建“和谐社会”的重大目标。中共十八以来,习近平总书记提出“中国梦”的重要指导思想,而人民幸福作为中国梦的重要组成,越来越受人关注。

现代经济学鼻祖亚当斯密在《国富论》(1776)中提出人的“利己主义观”,和在其《道德情操论》(1759)中的“利他主义观”构成了经典的“斯密悖论”。毫无疑问,人性中包含了利己的经济性和利他的社会性。随着改革开放以来经济的快速发展,人们的思想观念正在悄然改变,人性中的利己性不断激发膨胀,利他性不断受到压抑,这些都是影响人民幸福和社会和谐的重要因素。作为社会活动中的最小单元,人的思维方式和行为方式的变化,对整个社会的发展产生了重要的影响。由狭义利己行为导向引起的广义贫困现象,是所有不和谐社会的本质特征,而强势主体对弱势群体和其他弱要素的产权侵犯则是所有不和谐社会现象产生的根源。[4]社会的快速发展,使人迷失在物欲横流的社会里,最终因利欲熏心,过着有悖于人类社会性的异质化生活。人类需要走出当前的异化状态,实现自然和谐、社会和谐与心灵和谐的良性互动。[5]同时,尽管一般的人生来利己与利他两种秉性并存,但是人的秉性必然会明显地受到社会的影响和调节,从而会不断地发生变化——社会生活的熏陶、教养、强制,对其利益倾向发生重要影响,会使得利己或利他倾向强化或弱化,也是确定无疑的。繁荣、和谐、共富社会的建设,既离不开利他秉性的充分发扬,也离不开对于利己秉性的反向诱导。[6]因此,通过对于人性中利己性和利他性的研究和了解,可以通过社会政策的宣传实施,引导人们去完善自己的秉性,从而促进人民幸福和社会和谐。人的利己利他性对社会环境有重要的作用,社会的环境又会明显地调节人的秉性,要想实现社会和谐和人民幸福的目标,就有必要关注在社会环境中人性中利己性和利他性的问题。

一、 管理学经济学中人性“利己性”和“利他性”研究综述

随着社会的发展,管理学中对于人性的假设不断发展,从最早泰勒提出的“经济人”,到梅奥基于霍桑试验提出的“社会人”,到马斯洛提出的“自我实现人”,再到20世纪60代末70年代初提出的“复杂人”。进入21世纪后,张向前提出了H人假设,认为人性是善与恶的综合体,善与恶包括动机、过程和结果。[7]人性善与恶之间可以发生转化,管理上除了注意人性的本质内容,也须关注人性转化。管理学中对于人性的经典假设从单一的利己性,往人性中包含利己性和利他性并可能发生转化的综合方向转变。

经济学中关于人性的假设源于亚当·斯密。英国古典经济学家亚当·斯密在其名著《国富论》(1776)中的论述是“经济人”问题的鼻祖。在《道德情操论》(1759)中,斯密提出了“通感原理”“公平的旁观者”“合宜性”等理论,认为人类富有对同情、公平、互助的追求,具备道德上的利他主义。从而产生了“社会人”假说。随着研究的发展,经济学关于人性的假设由单纯的经济人假设,慢慢趋向于利己利他统一的人性假设。例如周诚提出“双重经济秉性人”论等。

随着经济学的发展,对于人性假设的研究从纯理论推导,进入到了建立模型阶段。尼尔斯·努德海文研究了机会主义和信任问题,他从有限理性和机会主义两个行为假设出发,构建了人性的内核分裂模型,他认为人生来是可信的,但同时又有机会主义倾向,这就是人性的内核,内核的外围是交易环境,它的变化将在不同程度上凸显人性中两个基本特性中的一个。[8]140-172

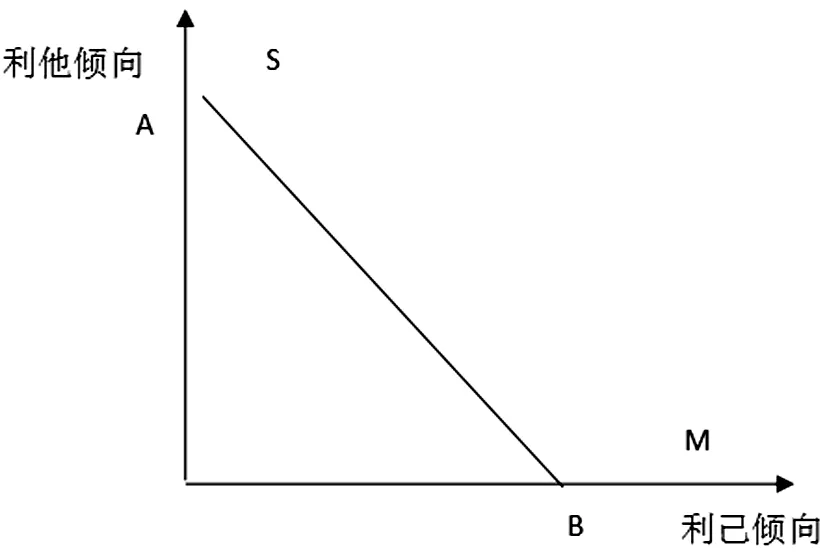

龙游宇、李晓红提出利己利他统一模型(图1)。[9]用横轴表示利己的倾向,纵轴表示利他的倾向,曲线SM表示的就是社会道德曲线,社会道德曲线上的不同点代表了不同的利己、利他倾向的比例。认为利己利他倾向是矛盾的,高利己必然低利他,高利他必然低利己,这其实是经济学中利他偏好的内生模型中对人性中利己性利他性的假设。

图1 利己利他相统一的模型

虽然管理学和经济学中关于人性假设的出发点和发展轨迹不尽相同,但是都从最初单一的经济人利己假设,开始向利己利他相结合的方向发展。因此,本文创新性地采用了管理科学的方法,从一个全新的角度对合理认识人性中利己性、利他性的问题给出解释。

二、利己利他四象限模型理论的提出

(一)利己利他四象限模型假设

管理学中对人性利己性、利他性假设的丰富,诞生了X理论、Y理论、超Y理论、Z理论等为代表的众多管理理论,为提升组织内部资源的合理配置和利用效率提供了理论依据。而经济学也逐渐将利他性统一到经典的经济学框架中,用经济学的体系解释了利他行为,得出了丰富的成果。[10]但是管理学和经济学对于利己性、利他性的探索更多是为了将利己性、利他性纳入到自身学科体系中,力求组织内部的效率最优或是在有限约束条件下的效用最大化,而不太关注利己利他性本身。经济学只能为人内心生活的发展创造一个外部的物质条件。但是,人内在的、心灵的富足感不可能来自外部世界。而对于触及人最深层次的追求也应该是社会学、伦理学等学科的理论目标。[11]利己利他四象限模型的提出就是力求将管理科学的研究方法和社会学、伦理学的理论目标相结合,通过实证分析的方法得出更为合理的利己利他人性观,去引导人们完善自己的秉性,从而引导人实现内在的、心灵的富足感,而不是片面追求外部的、物质的满足感。

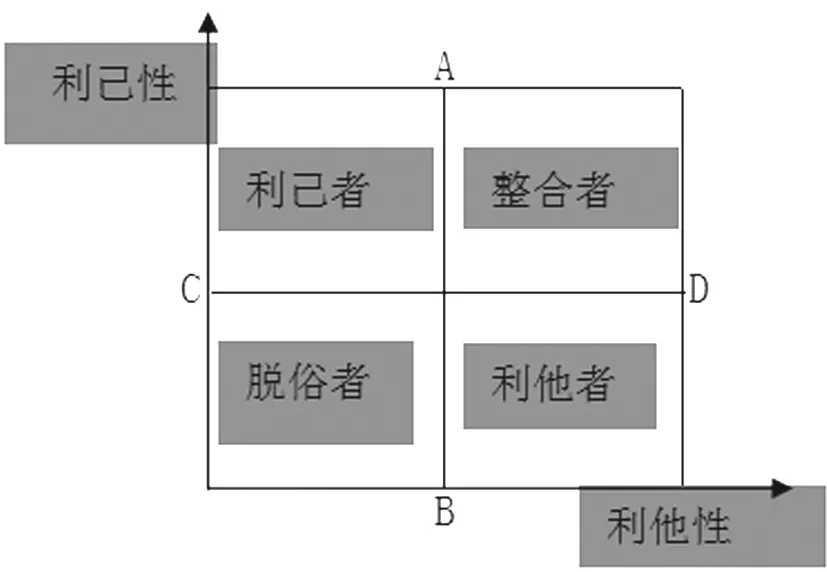

利己利他相统一模型使得对人性假设的研究开始从理论假设进入到建模实证研究阶段。但是利己利他统一模型,默认社会道德曲线是线性的,高利己必然低利他,高利他必然低利己,这是经济学中资源约束条件下效用最大化思想的体现。但是现实生活中,作为人性中固有的两个方面,利己和利他并不一定绝对的矛盾,利他性利己性同时很强,或者利他性利己性同时很弱的情况是很可能出现的。比如,很多慈善家都是企业家,有很强的利己性,经营的企业有着极强的盈利能力,但同时也有很强的利他性,热衷公益事业。比如,有些人淡泊名利,不愿意去争名夺利,利己性弱,同时又性格内敛,不喜爱过多与人交流,利他性弱。作为对人性假设理论的补充,本文构建了如图2所示的包含完整人性特征的利己利他四象限模型。

模型中横轴表示利他性,纵轴表示利己性,一定时期内每个个体的利己性、利他性是相对稳定的。AB表示社会平均利他性,CD表示社会平均利己性,是利他倾向高低和利己倾向高低的分界线,AB、CD将区域划分成四个象限。并不存在图1 中确定的社会道德曲线去描述不同个体利己利他倾向的比例,每个个体是一个个的散点,依据利己性和利他性的得分高低,分散在四个象限内,分别属于整合者、利己者、脱俗者、利他者四种类型。

图2 利己利他四象限模型

(二)利己利他类型与幸福感关系假设

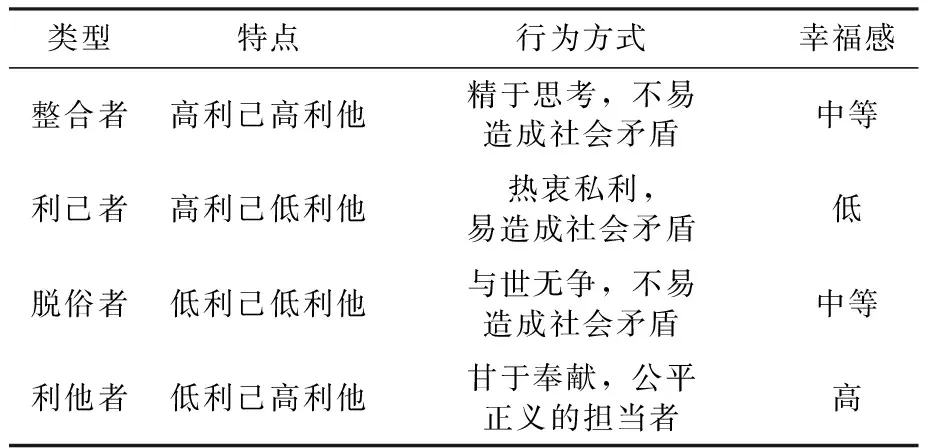

整合者的利己性和利他性都很强。他们利己性高,争取和维护个人利益的欲望很强;利他性也高,争取个人利益的时候往往会考虑他人的利益。高利己性和高利他性相互制约,会细致分析个人利益和他人利益,严谨处理利益矛盾的冲突。他们勤于思考、精于选择,但耗费过多精力分析计算,使他们幸福感中等。

脱俗者的利己性和利他性都很低。这一类人争取个人利益的欲望不强,同时也很少主动帮助他人,维护其他人的利益。与整合者相反,他们对个人的利益和集体的利益都不太关注,与世无争,不易造成社会的矛盾和冲突,更愿意过着简简单单的生活,幸福感中等。

利己者的利己性强利他性弱。他们极其看重个人利益,并且常常忽视他人利益。这一类人的利己性过强、利他性过低。在忙于追求外在的物质利益时,往往忽视了人内在的、心灵的满足感,但是人是社会性动物,他们终究过着和人的社会性相异的生活,违背了人的基本秉性。因此,这一类人的幸福感最低。

利他者的利他性强利己性低。这一类人对外在的物质利益并不十分热衷,往往更关注他人的利益,以集体利益为重。他们积极地行善,主动去维护社会的公平和正义,主动承担社会责任。和利己者相反,他们虽然并没有为了个人利益而生活,但是他们的行为是社会公德所称颂的,往往在利他的同时反而更容易获得应得的收获。同时,他们是真正的社会人,过着和人的社会性相符的生活,内心容易安定满足。因此,这一类人的幸福感最高。

利己利他倾向的不同会导致不同的思维方式和行为方式,从而会显著影响人的幸福感。因此,使人幸福感越强的利己性、利他性分布,有助于社会和谐和人民幸福,将是人们所希望的合理选择。利己利他类型与幸福感关系假设列于表1中。

表1 利己利他类型与幸福感的关系

利己利他四象限模型依据个体利己性和利他性的高低不同,将人分成了四类,是完整的划分,包括了所有不同类型的个体。所有人都向往幸福,利己利他四象限模型和幸福感相联系,因此能让人幸福感最强的类型,便是更合理的利己利他类型。每个人的利己性、利他性和幸福感得分可以通过问卷调查获得,拥有了数据,使得基于模型的实证分析成为可能,从而能够挖掘出更多的信息和结论,所倡导的合理的利己利他类型也更容易令人信服。因此,利己利他四象限模型能为促进社会和谐和人民幸福提供新的理论依据。

三、基于利己利他四象限模型的实证分析

本章用管理科学的方法验证上文提出的利己利他四象限的合理性,并基于调查问卷对利己利他四象限模型进行实证分析。具体内容包括:(1)描述性统计验证四象限模型划分的合理性;(2)聚类分析验证四象限模型划分的合理性;(3)方差分析证明四类人幸福感假设的合理性;(4)在证明四类人幸福感显著不同的情况下,再通过路径分析具体探究利己性、利他性是如何影响幸福感的。

(一)数据收集及描述性统计分析

1.研究工具与数据来源

本次研究在2015年6-8月在安徽、湖北、上海等地共发放了436份问卷,问卷由利己性量表、利他性量表和主观幸福感量表构成。剔除作答不完整等无效问卷,获得有效问卷420份,有效率96.33%。

利己性得分是通过 Mach IV(Cristie and Geis 1970)量表以调查问卷的形式来衡量。[12]388-400问卷所给问题采用李克特五点量表打分(从非常不同意到非常同意),得分在20-100分之间,本研究参考叶光辉(1983)译本,[13]量表共20题,分为积极人际特质、消极人际特质、积极人性观、消极人性观四个维度。大量的研究已经证实了 Mach IV 在当今社会环境下的正确性和可靠性。本次研究中Mach IV信度效度良好,Cronbach'sα值为0.719。

主观幸福感得分是通过主观幸福感量表(SWBS)来衡量。SWBS由Diener等人在2000年开发,[16]是心理学界测量主观幸福感的广泛采用的工具。量表采用李克特7点量表计分,得分在5-35之间。本次研究中SWBS的Cronbach'sα为0.864。

2.基于利己利他四象限模型的描述性统计

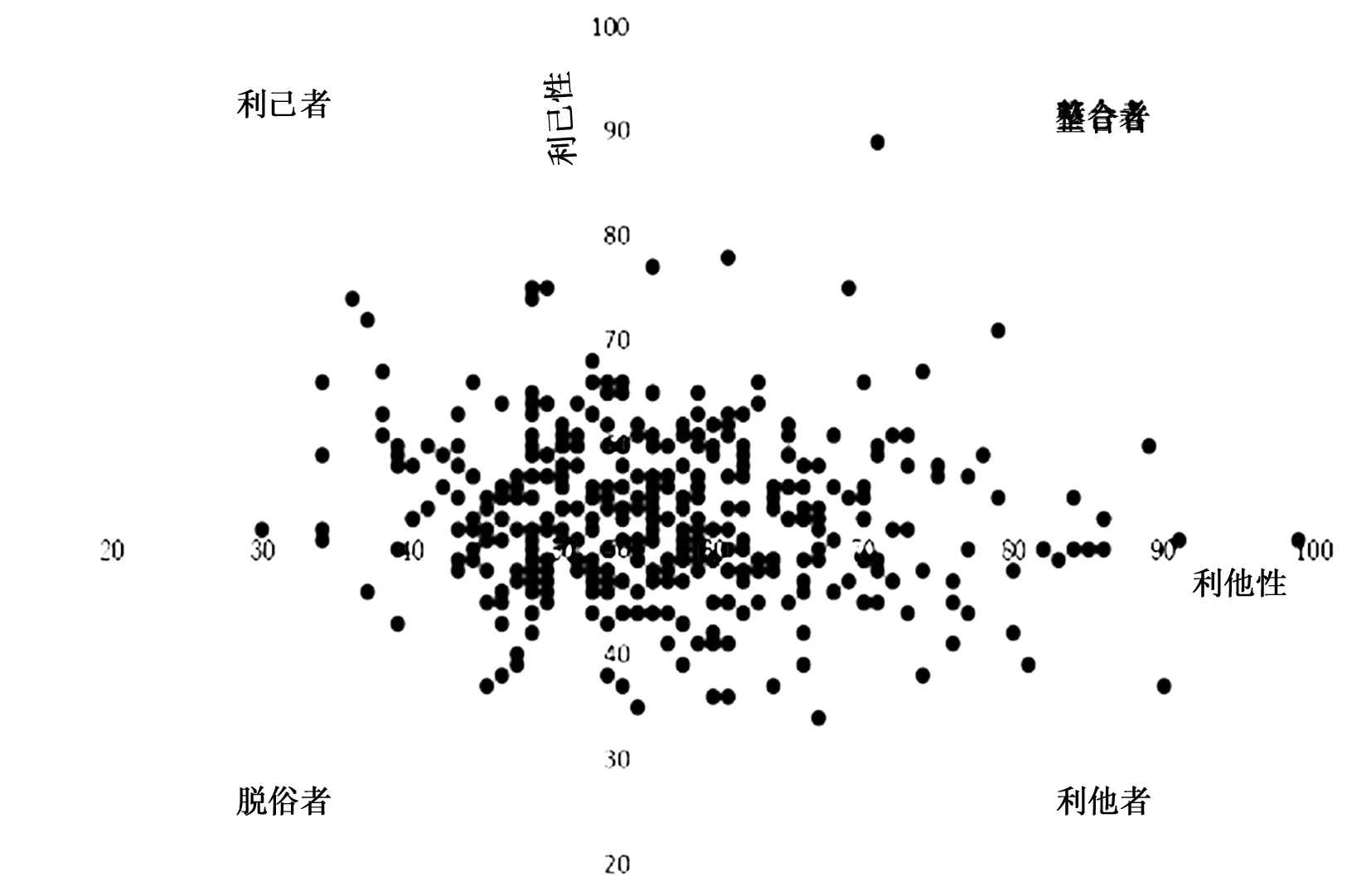

分别统计利己性量表、利他性量表20个题项的总得分,得到每个人的利己性得分和利他性得分。在420份有效问卷中,利己性得分平均值为53.24,利他性得分平均值为56.85。按照图2中的利己利他四象限模型,以56.67为AB,53.21为CD划分象限,得到如图3所示的利己利他四象限模型散点图。

由下面的散点图可以看出,并不存在图1中明确的社会道德曲线,来描述利己性和利他性之间的关系,高利己不一定低利他,高利他也不一定低利己,所有样本均匀散落在四个象限中。在420人中,高社会性高经济性的整合者77人,占18.3%;低社会性高经济性的利己者120人,占28.6%;低社会性低经济性的脱俗者106人,占25.2%;高社会性低经济性的利他者117人,占27.9%,四种类型数量基本一致,呈现出很显著的四象限模型。

图3 问卷数据利己利他四象限模型分布散点图

3.聚类分析

树篱和农舍虽然在奥斯汀的作品中不如庄园那般引人关注,却同样是作者细致描绘出的英国乡村景观中的重要一笔。英国乡村在议会圈地运动中在政治、经济、社会阶层等方面发生了翻天覆地的变革,奥斯汀虽然以男女爱恋婚嫁为主题,却通过乡村景观的细致描绘真实地记录了这些变化,并隐晦地透露出自己地态度。

上文通过散点图的绘制以及描述性统计分析,证明了利己利他四象限模型是合理的。本节将运用管理科学的方法对利己利他四象限模型进行进一步的实证分析。

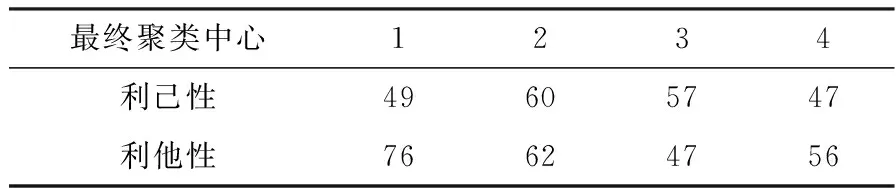

k-means聚类分析法是应用最广的聚类分析方法之一,由J.B.MacQueen在1967年提出。[17]281-297K-means聚类法的基本思想是先选取一批聚类中心,让样本向最近的聚类中心凝聚,形成初始分类,然后按照最近距离原则不断修正不合理分类,直到合理位置。选择依据420份问卷调查的利己性、利他性得分,运用SPPS软件进行k-means聚类分析,将420个样本分成4类,取初始值不断迭代至收敛,最终得到4个聚类中心,将样本分成4类。结果如表2所示:

聚类分析的结果显示,第一类的聚类中心为利己性49、利他性76,是低利己性高利他性的利他者;第二类的聚类中心为利己性60、利他性62,是高利己性高利他性的整合者;第三类的聚类中心为利己性57、利他性47,是高利己性低利他性的利己者;第四类的聚类中心为利己性47、利他性56,是低利己性低利他性的脱俗者(以420份问卷中利己性平均得分53.24、利他性平均得分56.85来作为利己性、利他性高低的分界线)。4类的聚类中心正好落在利己利他四象限模型的四个象限内,分别属于利他者、整合者、利己者和脱俗者四类人。通过聚类分析得到的分类结果和运用利己利他四象限模型分类得到的类别完全一样。进一步证明了利己利他四象限模型对于四种类别划分的合理性。

表2 问卷数据聚类分析结果表

(二)利己利他类型与幸福感关系分析

1.方差分析

描述性分析和聚类分析都证明了利己利他四象限模型对于四种类别划分的合理性。由于利己者、利他者、脱俗者和整合者四种类型各自的利己性和利他性高低不同,从而有着不同的思想观念和行为方式,因此利己利他四象限模型认为这四类人可能有着不同程度的主观幸福感。

单因素方差分析是检验由单一因素影响一个因变量各分组均值之间的差异是否有统计学意义的方法。通过利己利他四象限模型划分的四类人的幸福感差异来自两方面:类与类之间的差异和同类个体之间的差异。如果不同类型人幸福感的均方差比同类个体幸福感的均方差大很多,说明四类不同类型的人幸福感有显著的差异。因此,选取这四类人的幸福感指标进行单因素方差分析,结果如下:

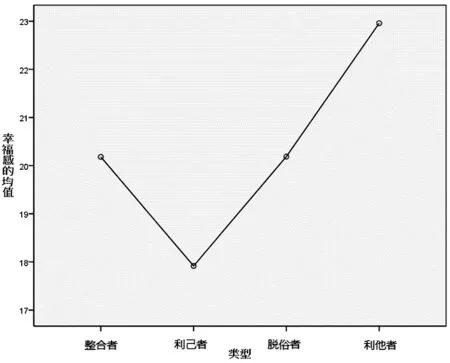

图4 四类人平均幸福感折线图

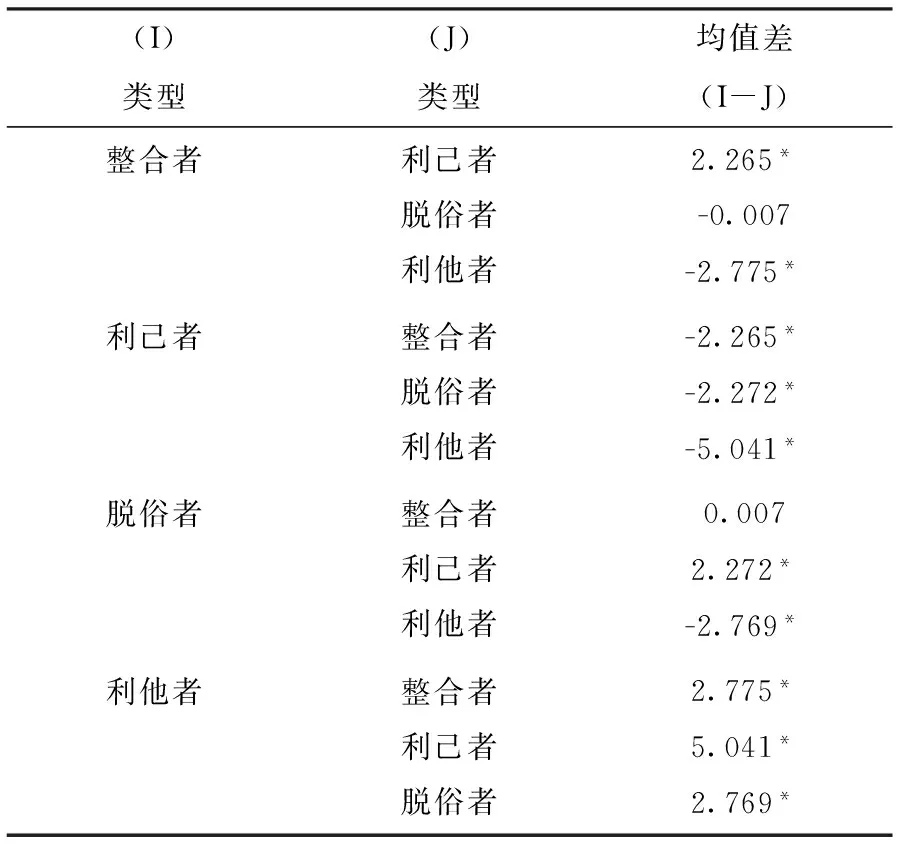

(I)(J)均值差类型类型(I-J)整合者利己者脱俗者利他者2.265*-0.007-2.775*利己者整合者脱俗者利他者-2.265*-2.272*-5.041*脱俗者整合者利己者利他者0.0072.272*-2.769*利他者整合者利己者脱俗者2.775*5.041*2.769*

*.均值差的显著性水平为 0.05

如表3所示的单因素方差分析结果可以得知,通过利己利他四象限模型划分的四类人群,在显著性水平位0.05时,幸福感有显著差异。利己者幸福感最低,利他者幸福感最高,整合者和脱俗者位居中间,幸福感得分类似。

由图4可知,其中利己者的幸福感显著低于其他三类人;利他者的幸福感显著高于其他三类人。脱俗者和整合者这两者幸福程度类似,位居中间,并且与利己者和利他者相比,幸福感有显著差异。对四类人幸福感的实证分析,证明了利己利他四象限模型对于四类人不同幸福感水平的假设是合理的,即利己者幸福感最低、利他者幸福感最高、整合者和脱俗者的幸福感中等。

通过描述性分析和聚类分析、方差分析,已经证明了利己利他四象限模型的合理性,说明了可以按照利己性和利他性的高低不同将人分成四类,并且不同类型的人幸福感有显著差异。

2.潜在变量路径分析模型(PA-LV)

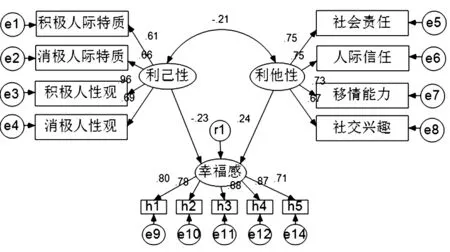

潜在变量路径分析模型(PA-LV),是结合了传统的路径分析与验证性因素分析的测量模型,此种模型分析不但可以进行潜在变量与其指标变量所构成的测量模型的估计,也可以进行变量间路径分析的检验。运用结构方程模型构建潜在变量路径分析模型(PA-LV),可以进一步验证利己性、利他性、幸福感之间的路径关系,探究利己性利他性如何具体影响幸福感。依据利己性量表的四个维度和利他性量表的四个维度,构建如图5所示的PA-LV模型。将420份有效问卷中的数据,代到PA-LV模型中,采用极大似然法对数据利用AMOS软件进行分析,具体的标准化路径系数如图5所示。

图5利己性、利他性、幸福感因果关系标准化路径系数图

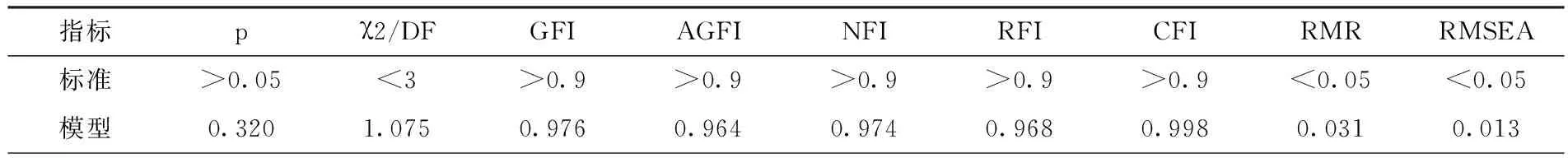

模型所有拟合指标符合要求,如表4所示。从绝对拟合指标看,卡方值与自由度比为1.075,GFI=0.976,RMSEA=0.013,RMR=0.031,P值为0.320,表明模型的适配度良好;其他相对适配测试指标NFI=0.974,CFI=0.998,RFI=0.968,说明模型具有较好的对数据的拟合能力。

表4 模型主要拟合效果指数

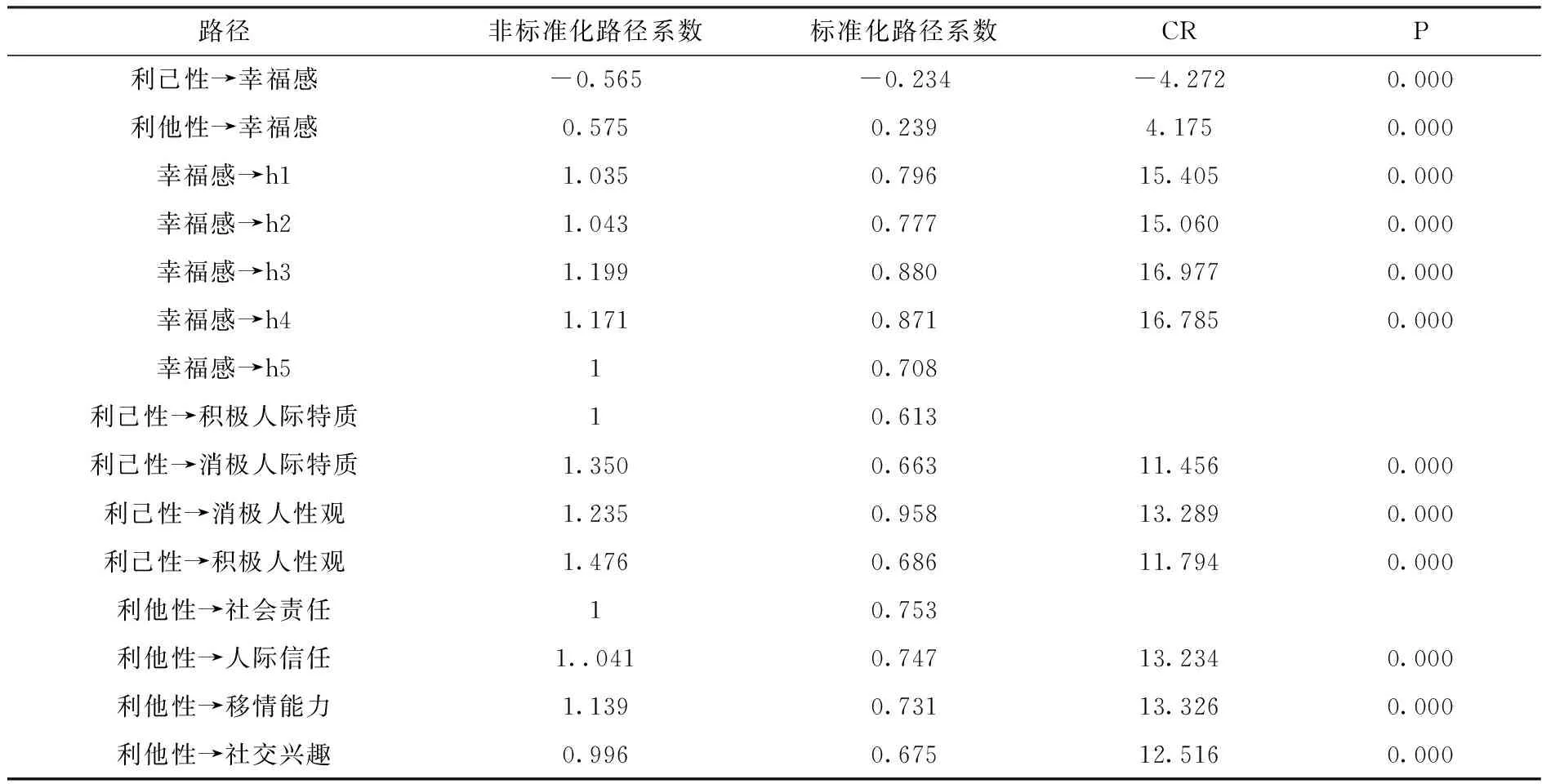

为了测度利己性和利他性是如何影响幸福感的,需要对路径系数进行估计。路径分析是一种分析因果模型的技术,变量间的路径关系是否有效,取决于CR值的大小及其相伴概率显著性水平,当临界比CR的绝对值大于1.96时,说明路径系数在一定水平上显著地不等于0,即潜变量之间或者潜变量与观测变量之间存在路径关系。由表5可知,各变量间的CR的绝对值大于1.96,P值小于0.001,说明路径系数显著不为0,变量之间存在路径关系。

表5 变量间路径系数及检验

由表5和图5可见,潜变量路径分析得出利己性和幸福感之间的荷载系数是-0.234,说明在其他条件不变的情况下,利己性得分每提高一分,幸福感得分降低0.234分。利他性和幸福感之间的荷载系数是0.239,意味着利他性得分每提高一分,幸福感得分提高0.239分,利己性和利他性显著影响幸福感。由此不难解释,为何在利己利他四象限模型中,利他者的幸福感最高而利己者的幸福感最低。

从潜变量和观测变量间的路径系数来看,消极人性观对利己性得分的影响最大,其他条件不变,消极人性观增加一个单位,利己性得分增加0.958分,另外积极人际特质、消极人际特质、积极人性观对利己性的荷载系数也达到了0.613、0.663、0.686。同时,社会责任对利他性得分的影响最大,其他条件不变,社会责任增加一个单位,利他性得分增加0.753分,另外积极人际信任、移情能力、社交兴趣对利他性的荷载系数也达到了0.747、0.731、0.675。该模型能较好的解释利己性和利他性对主观幸福感的影响,实证分析的结果也具有很强的现实意义,让人深思。

因此,通过本章基于利己利他四象限模型的实证分析,证明了第二章中利己利他四象限模型的假设是合理的

四、结论及展望

本文提出了利己利他四象限模型,并进行了验证和实证分析,得出以下结论:(1)本文提出的利己利他四象限模型能很好的描述人性中的利己利他问题。依据利己性利他性的高低,可以将人划分成整合者,利己者,脱俗者,利他者四类人。这四类人的幸福感有显著的差异;(2)运用潜在变量路径分析模型,证明了利己性、利他性会显著影响幸福感。利己性越高幸福感越低,利他性越高幸福感越高。潜变量和观测变量之间的路径分析表明,抑制利己性、培养利他性,会显著提高幸福感,而改变消极人性观和积极培养社会责任是抑制利己性和培养利他性的重点。

本文将管理科学的研究方法和社会学、伦理学的理论目标相结合,实证分析证实低利己、高利他能使人获得更大的幸福,从而低利己、高利他便是社会转型背景下我们应该采取的正确立场。但是如何将利己利他这一复杂的人性问题系统精确地纳入实证分析框架中本身就是经济学、管理学的难题,对于利己-利他定义的精确界定尚需要进一步的研究来完成。同时,在理论支撑有限的情况下,选取了总样本平均利己性、平均利他性作为个体利己性和利他性高低的判断标准,寻求对利己性、利他性的高低进行更为科学的界定,将会使得利己利他四象限模型的划分更为精确合理。采用学科融合的方法对利己利他问题进行进一步精确、创新地探究,对于破解发展难题、推动社会转型、促进社会和谐、实现人民幸福的中国梦都是具有重要意义的研究点。

参考文献:

[1]李强.“丁字型”社会结构与“结构紧张”[J].社会学研究,2005(2):55-73.

[2]孙立平.“中等收入陷阱”还是“转型陷阱”[J].开放时代,2012(3):125-145.

[3]田国强.和谐社会构建与现代市场体系完善[J].经济研究,2007(3):130-141.

[4]陈惠雄.社会不和谐现象的本质特征、根源与社会转型的理论界点[J].中国工业经济,2006(1):75-76.

[5]李小贤.论社会不和谐的根源[D].武汉:华中科技大学.2007.

[6]周诚.“双重经济秉性人”论[J].马克思主义研究,2008(8):31-40.

[7]张向前.人性假设H理论与和谐管理系统[J].江淮论坛,2005 (1):30-35.

[8]尼尔斯·努德海文.交易成本经济学中的机会主义和信任[M]∥约翰·克劳奈维根.交易成本经济学及其超越.朱舟,黄瑞虹,译.上海:上海财经大学出版社,2002.

[9]龙游宇,李晓红.利己、利他与经济人假设[J].贵州大学学报:社会科学版,2007,25(2):29-32.

[10]叶航,汪丁丁,罗卫东.作为内生偏好的利他行为及其经济学意义[J].经济研究,2005(8):84-94.

[11]杨春学.经济人的“再生”:对一种新综合的探讨与辩护[J].经济研究,2005(11):22-33.

[12]Christie R,Geis F.Studies in Machiavellianism[M].New York,USA: Academic Press,1970.

[13]叶光辉.人情取向、分配方式与工作表现[D].台北:台湾大学,1983.

[14]Rushton J P,Chrisjohn R D,Fekken G C.The altruistic personality and the self-report altruism scale [J].Personality & Individual Differences,1981,2(4):293-302.

[15]宋琳婷.大学生移情、社会责任心与内隐、外显利他行为的关系[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2012.

[16]Diener E,Gohm C L,Suh E,et al.Similarity of the Relations between Marital Status and Subjective Well-Being Across Cultures[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2000,31(4):419-436.

[17]Macqueen J.methods for classification and analysis of multivariate observations[C].In Berkeley Symp Math Statist Prob,1967.

责任编辑:汪效驷

Enlightenment of Egoism and Altruism Problem for Construction of a Harmonious Society—Based on Raising,Verification and Empirical Analysis of Four Quadrant Model

LONG Zi-quan,HAN Kai,FAN Ru-guo

(SchoolofEconomicsandManagement,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

Key words:egoism and altruism model; clustering analysis; SEM; happiness; harmonious society

Abstract:The egoism and altruism four quadrant model was put forward.The rationality of the model is proved through descriptive analysis,clustering analysis and variance analysis based on 420 questionnaires.The path relationship between egoism,altruism and happiness is explored by using the SEM.Studies have shown: the egoism and altruism four quadrant model is reasonable and four kinds of human happiness are significantly different in the model.Happiness is significantly influenced by egoism and altruism.The more egoism people are of,the less happiness they feel and the more altruism people are of,the more happiness they feel.The change of negative human nature view and the active cultivation of social responsibility are the key to restrain the egoism and cultivate the altruism.

DOI:10.14182/j.cnki.j.anu.2016.04.017

* 收稿日期:2015-12-04;修回日期: 2016-01-20

基金项目:国家社会科学基金重大项目(14ZDA062)

作者简介:龙子泉(1962-),男,湖北孝昌人,教授,研究方向为管理科学理论方法与实践、社会治理;韩恺(1991-),男,安徽黄山人,研究生;范如国(1965-),男,湖北潜江人,教授,研究方向为复杂性管理、管理博弈、社会治理。

中图分类号:C93-05

文献标志码:A

文章编号:1001-2435(2016)04-0507-08