浦市铜矿地质特征及成矿地质条件初探

官鹏程,梁惠敏,陈明辉,2,周旭林,徐军伟,鲍振襄,包觉敏

(1.湖南省有色地质勘查局二四五队,湖南 吉首 416007; 2.中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083;3.湖南省地质科学研究院,长沙 410007;4.湖南省有色地质勘查局二四七队,长沙 410129;5.湘西矿产资源综合研究发展中心,湖南 乾州 416009)

浦市铜矿地质特征及成矿地质条件初探

官鹏程1,梁惠敏1,陈明辉1,2,周旭林3,徐军伟4,鲍振襄5,包觉敏5

(1.湖南省有色地质勘查局二四五队,湖南 吉首 416007; 2.中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083;3.湖南省地质科学研究院,长沙 410007;4.湖南省有色地质勘查局二四七队,长沙 410129;5.湘西矿产资源综合研究发展中心,湖南 乾州 416009)

摘要:文章在阐述浦市铜矿床地质特征的基础上,初步探讨了矿床的成矿地质条件。矿床赋存于下白垩统紫红色碎屑岩夹灰白-灰绿色砂岩中,其成矿物质主要来自陆缘;矿床形成于氧化态向还原态过渡的沉积环境,在其沉积成岩和成矿过程中都有生物地球化学作用,属沉积砂岩型铜矿床。

关键词:浦市铜矿;地质特征;成矿地质条件;沉积砂岩型矿床;湖南省

0引言

浦市铜矿位于湖南省泸溪县浦市镇西南1.5 km处。此矿发现于20世纪50年代末,其后湖南冶金二三九队在该区做过地表调查。1965年—1970年间,湖南冶金二三七队进行了评价和勘探工作,完成了1∶5000地质简测填图7.5 km2,施工钻孔115个,总进尺16 653 m,在主要矿化地段按工程网度50 m×50 m~100 m进行了系统控制,探获C1+C2级矿石量32×104t,铜金属量3 085 t,平均品位w(Cu)=0.96×10-2[1];表外矿石量17.8×104t,铜金属量1 117 t,平均品位w(Cu)=0.62×10-2。2004年—2009年间,湖南省地质矿产局四〇五队、湖南省有色地质勘查局二四五队先后进行过此矿的资源储量检测等项工作[2-3]。

浦市铜矿为赋存于白垩系红层中埋藏较浅的砂岩铜矿,主要矿体埋藏深度小于145 m;矿石属易选易炼、中等品位的自然铜矿石类型;矿体分布较为集中,为目前湖南西部多处砂岩型铜矿化唯一具有规模意义的红层铜矿床。因此,研究此矿床地质特征,探讨其成矿地质条件,对于寻找和勘查同类矿床具有现实参考意义。

1地质概况

1.1区域地质概况

浦市铜矿区地处江南叠台隆之雪峰隆起中部的沅陵—麻阳拗陷盆地东南部的中段。沅陵—麻阳拗陷盆地(沅-麻盆地)属于叠加在雪峰弧形构造带中段的一个中生代大规模陆相盆地,为印支-燕山运动形成的山间断陷盆地,呈轴向40°±的长纺锤形,从沅陵的叶家坪至芷江的冷水溪,长约330 km,最大宽度50 km,面积约1 052 km2。沅-麻盆地由一套内陆湖泊的中生界红色地层组成,在其白垩系红层中产出有浦市、九曲湾等砂岩型铜矿床点(图1),是湖南重要的砂岩型铜矿成矿区之一。

图1 沅麻盆地地质略图[4]Fig.1 Geological sketch of Yuanma basin1.白垩系;2.侏罗系;3.三叠系;4.二叠系;.5石炭系;6.震旦-寒武系;7.中新元古界;8.角度不整合界线;9.断层;10.铜矿点(床)

沅-麻盆地形成后,盆地东南部不断隆起,形成了草坡背斜与晓坪复式背斜,使盆地划分为2个以上的沉积中心。中心由SE向NW迁移[4]。从盆地中心至两侧,岩层呈NE向带状分布,依次为白垩系、侏罗系、二叠系、石炭系(西北侧缺失)、寒武系、震旦系和中新元古界;盆地中心亦有部分老地层呈孤岛状,如麻阳栗坪和浦市西北有震旦系或中新元古界呈孤岛状出露。

中新元古界冷家溪群、板溪群浅变质岩系,其组成NE向紧密褶皱并构成本区地台的基底;冷家溪群为一套灰绿色绢云母板岩夹变质细砂岩和砂质板岩,其上的板溪群为紫红色板岩夹灰绿色板岩、长石石英砂岩、砂岩及凝灰质板岩。震旦系由砂岩、冰碛泥砾岩及硅质岩组成。寒武系为厚度较大的泥岩、碳泥质和碳酸盐岩。石炭系、二叠系、三叠系为白云岩、灰岩、含煤地层、灰质页岩等组成。侏罗系为内陆湖湘相含煤沉积、为特征。白垩系为拗陷盆地性质的红层沉积。第四系主要为河流相及湖泊相沉积物。

沅-麻盆地在芷江一带为紧密线状褶皱,轴向NE-NEE;在麻阳一带为宽缓线形褶皱,轴向NE-NEE。新构造运动破坏了盆地的完整性,整个盆地可视为一个向西歪斜的不对称的平缓复式向斜[5],呈NE-SW向延伸。总的来说,盆地内部构造比较简单。盆地北段、南段以NE与NEE向高角度正、逆断裂为主;中段断裂不发育,主要为一些次级NW向小断裂。

1.2矿区地质概况

浦市铜矿属于砂岩型铜矿床,赋存于沅-麻盆地白垩系红层中,是其代表性矿床。其赋矿岩石地层按其沉积旋回、岩性、含矿性及其年代学可划分为4个岩组;据区域地层对比,结合湖南省地质局区测队所做孢子花粉鉴定(1971)资料,第一岩组相当于下白垩统(K1),第二岩组至第四岩组组相当于上白垩统(K2)。

其自下而上依次为:

第一岩组(K1):红棕色砂泥岩,底部含砾石。主要分布在红色盆地周边,与下伏地层呈不整合接触。其自下而上由粗到细组成1个旋回,底部为砂砾岩或含砾砂岩,见透镜体、似层状灰白色或灰色粗砂岩夹层,上部为泥岩,且具鲜艳棕红色为其特征;厚度532 m。

2矿床地质特征

2.1地层特征

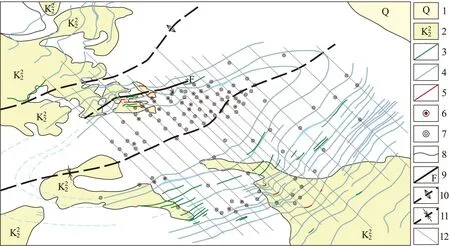

图2 浦市铜矿区地质简图Fig.2 Geological sketch of Pushi Cu deposit1.第四系冲积层(Q);2.上白垩统第三岩组);3.棕色砂岩层;4.灰色砂岩层;5.浅色层矿化露头;6.见矿钻孔;7.未见矿钻孔;8.地层界线;9.断层;10.背斜;11.向斜;12.勘探线

图3 浦市铜矿地质剖面图(附柱状剖面)Fig.3 Geological section of Pushi Cu deposit1.表土层;2.含铜砂岩及编号;3.砾岩;4.泥质粉砂岩;5.浅色砂岩层及编号;6.钻孔及深度

(1)第四系冲积层。上部为灰色、黄色、棕黄色之粉砂质粘土;下部为古河床砾石层,砾石成分复杂,浑滚圆状,分选性中等,呈不规则的透镜体,厚度0~5.94 m,一般1~3 m,砾石层间为细砂、粉砂或泥质充填。厚度0~13 m不等。

(2)上白垩统第三岩组。矿区内仅出露其上部,厚度500 m左右,由紫红色泥岩与浅灰至棕灰色中细粒砂岩组成。

紫红色泥岩为上白垩统第三岩组主要岩性层,呈厚层状,层理不清,有时可见“眉毛状”小型斜层理;局部地段钙质或砂质成分增高,构成不规则的钙质团块或异向小型斜层理。虫迹及灰绿色之褪色团块常见,有时还可见到波痕和雨痕等原生构造。此岩层中普遍含有不规则的石膏小脉,脉幅一般1~3 mm。

砂岩层(习惯称为“浅色层”)颜色为浅灰色、灰色、灰绿色、棕灰色、灰棕色等杂色,以细粒为主,可见下部有时为中粒或含细砾砂岩;主要组成矿物为石英,次为长石,再次为绢云母、白云母,有时有少量电气石、榍石、锆石、独居石等矿物,胶结物主要为泥质、铁质。砾石成分主要为石英和燧石,次为板岩碎块,多呈半浑圆状。砂岩层底部一般有1个冲刷面与下伏的泥岩分界,冲刷面一般起伏不平,最大切割深度1 m左右。自冲刷面往上粒度变细,泥质成分逐渐增高,颜色由灰色逐渐变成棕灰至灰棕,过渡为紫红色泥岩。砂岩分选良好,砂粒一般为浑圆至半浑圆状。层理特征和颜色有一定关系,浅灰、灰绿或灰白色砂岩一般为水平层理或断续水平层理,而砂岩颜色较深,一般波状层理或单向斜层理常见。砂岩层内常有1—3个紫红色泥岩夹层,最多可达7—8个夹层,夹层厚度3~10 cm不等,一般每1个夹层底部有1个冲刷面。砂岩层内虫迹和揉皱现象常见。砂岩单层厚度一般为0.8~3 m,最大厚度为11 m。层位较稳定,长度一般为1 000~6 000 m,最长可达10 000 m以上。

铜矿化体通常见于上白垩统第三岩组浅色层底部或下部,赋存在灰色、灰白或灰绿色中细粒砂岩中。

2.2构造特征

矿区构造较简单。浦市“船形”向斜为区内主要褶皱构造(图3),轴向为75°~225°,长3 000 m,两翼岩层倾角一般为20°左右,轴部则在10°以下。此外,尚见次级小扭曲。矿区内的断裂构造不发育,规模较大的断层有F1、F2、F3、F4、F5。F1为正断层,走向40°~70°,倾向SE,倾角40°~50°,长900 m左右,断裂破碎带最厚1 m,多为方解石和石膏充填。F2为与F1平行之小断层,长约400 m,走向70°,倾向SE,倾角40°左右。F3长100 m,走向155°,倾向SW。矿区内所见断层一般规模不大,对矿体影响较小。

2.3矿体特征

(1)含矿浅色砂岩层

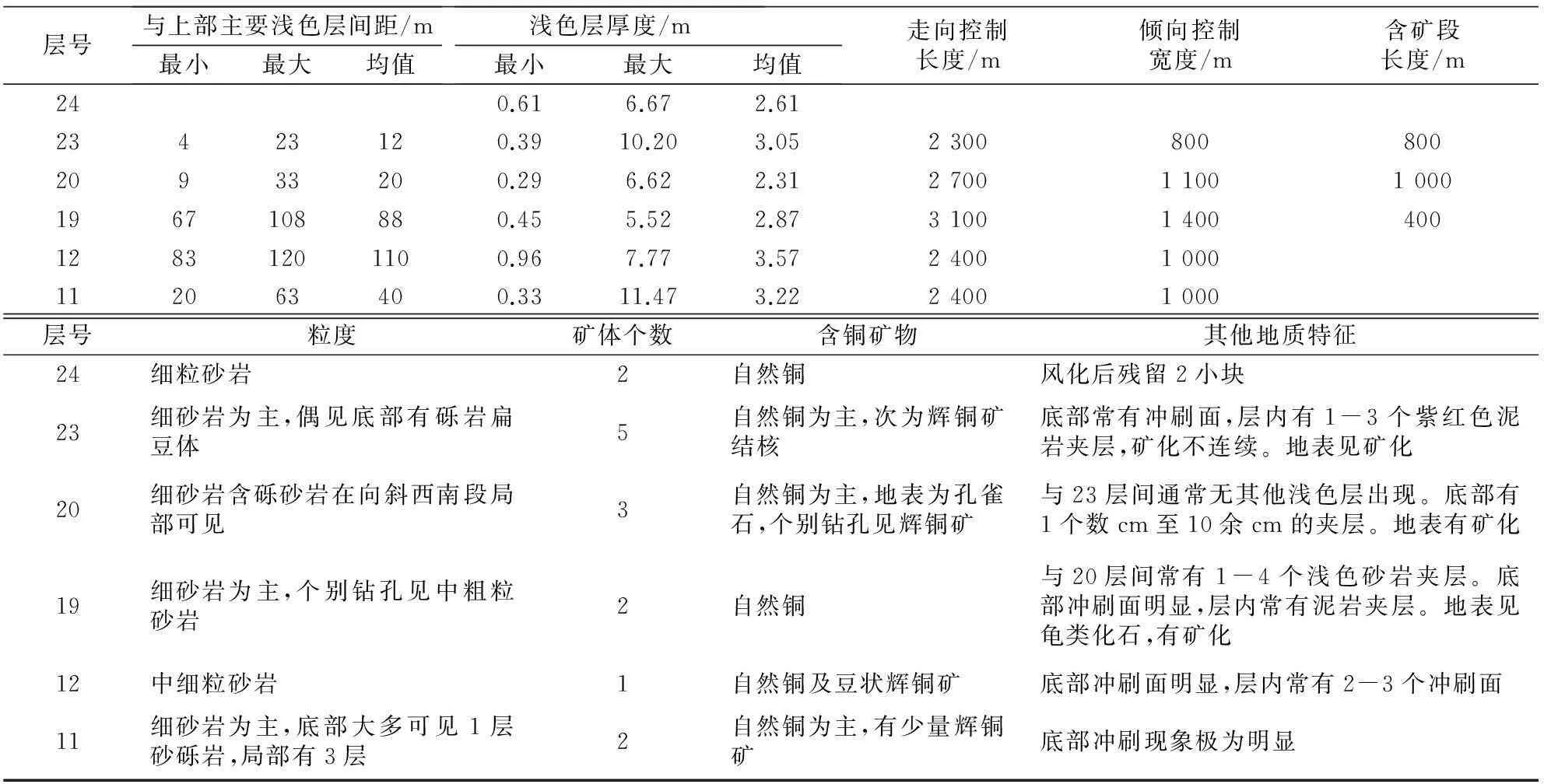

矿区内浅色层层数多、密度大,单层厚度不大,岩性变化不明显。长度>500 m、厚度>1 m的浅色层共有21层,其他浅色层多为长度在200 m以下的扁豆体。在规模较大的浅色层中,见有较好矿化层共6层,自下而上依次编号为11、12、19、20、23、24,主要含矿层为19、20和23层。各浅色砂岩层的规模及其基本特征如表1所述。

(2)矿体形态及规模

铜矿体位于浅色层的灰色、灰白或灰绿色中细粒砂岩中,通常见于浅色层底部或下部,仅个别矿体见于浅色层中部或上部。见矿部位浅色层厚度较大,一般为2~5 m,浅色层砂岩透镜体的膨大部位通常就是矿体或矿化部位,矿体与矿化浅色砂岩之间无明显的界线。矿体与浅色砂岩透镜体的形态基本一致,只是规模有所不同。

矿区内共圈定大小矿体15个(表2),主要为盲矿体。矿体分布较集中,15个矿体(分为17个块段)主要分布在刘家坳;以19-2矿体为中心的0.25 km2范围内有矿体10个,矿石量占全区总储量的85%,金属量占全区总量的90%。

单个矿体规模不大,长度一般在300 m以内,宽度多小于100 m。矿体形态主要为透镜体,中心厚,四周变薄,有时见数条1~10 cm不含矿的紫红色泥岩夹层。矿体厚度一般为1~2 m,最大厚度4.35 m,平均厚度1.80 m;有用组分主要为铜,品位最高达w(Cu)=4.06%,一般为0.5%~1%,变化不大,平均0.96%,属中等品位矿石。

(3)矿石物质成分

野外观察和镜下鉴定资料显示,赋矿浅色层为灰绿色钙质中粒、细粒或粉砂质砂岩层;主要矿化岩石为钙质细砂岩,含砾砂岩或褪色泥岩中偶尔可以见到铜矿化。其组成中的碎屑矿物以石英为主(50%~70%),其次为少量长石(少量~7%)、玉髓(0%~4%)、绢云母、白云母和黑云母,再次为微量电气石、锆石等副矿物。石英粒径0.04~0.25 mm,一般为0.15~0.1 mm,分选良好。云母片常呈定向排列。胶结物以钙质为主,主要为方解石的细粒—中粒晶体充填在砂粒之间,含量为20%~37%;其次有绢云母、绿泥石等泥质物及少量铁质。

铜矿石主要为灰-灰白或灰绿色中细粒含铜砂岩,矿石中的金属矿物组成特征:原生矿中金属矿物以自然铜为主,其次有少量辉铜矿、斑铜矿、黄铜矿和黄铁矿;氧化矿石中金属矿物以孔雀石为主,其次有少量辉铜矿、斑铜矿、黄铜矿和黄铁矿。

自然铜为古铜色,呈细粒集合体或团块状、星点状产于砂砾间,分布较均匀;在浅色砂岩底部或靠近层间的冲刷面之上的浅色砂岩中较为密集;颗粒大小与石英大小相似,粒径0.037~2 mm,一般0.1 mm。辉铜矿为钢灰色,主要呈细粒状,偶见豆状,一般与植物化石碎片相伴出现,分布不普遍,仅ZK23-4、ZK21-8、ZK2-9等少量钻孔中见到。斑铜矿主要呈结核状,见于刘家坳23层靠近地表矿石中,结核直径0.5~1 mm不等,为铜蓝所包裹交代。黄铜矿及黄铁矿含量很少,仅个别钻孔可见。

(4)矿石有用组分和伴生组分

矿石中有用组分主要是铜,其品位变化不大,分布比较均匀,平均品位w(Cu)=0.96%,属中等品位铜矿石。伴生组分主要是金、银;人工重砂淘洗后的自然铜精矿中,金含量w(Au)=1.19×10-6~6.5×10-6,银含量w(Ag)=150×10-6~200×10-6,平均w(Ag)=174×10-6。

值得注意的是,矿床中Ag均与自然铜伴生,这是由于Cu和Ag在低温时的地球化学特性使然。在氧化条件下,Cu的溶度积较大,在还原条件下,Cu作为一种自然铜而沉淀[6];Ag的氧化还原特性与Cu相似,所以Ag与Cu一起富集。

表1 主要含矿浅色层规模及基本特征表

表2 矿体形态特征一览表

(5)矿石组构

原生矿石以浸染状矿石为主,有时呈条带状或由较粗的自然铜集合体组成的斑点状矿石。含铜砂岩为砂状结构,充填式胶结,自然铜和方解石充填于石英粒间,胶结石英砂粒。

氧化矿石以浸染状、条带状构造为主,孔雀石、蓝铜矿胶结脉石碎屑,为胶结充填结构和充填结构。

(6)矿床氧化程度

根据野外观察和光薄片研究,23矿层的23-5矿块、20矿层的20-2矿块出露地表,钻孔中氧化铜矿物的最低见矿高程为262.16 m(ZK2-1,20层)和269.48 m(ZK0-6,23层)。23、20矿层氧化带的垂直深度为25 m左右。24矿层虽位于最上部,但均为盲矿体,未见氧化矿物。由此可见,矿床氧化深度不大,风化淋滤和次生富集作用也不明显。

3成矿地质条件

3.1古构造及古动力条件

沅-麻盆地属于叠加在雪峰造山带中段的一个中生代大规模陆相盆地[7]。盆地东侧为加里东运动后长期隆起的雪峰古陆,从古陆经风化剥蚀而来的成矿物质,经过短距离搬运,汇集于盆地中,有利于成矿物质的聚集成矿。因此,盆地与盆地边缘的古陆为成矿物质的风化剥蚀及聚集提供了有利的古构造条件[8]。古动力条件则控制了矿床(体)的空间分布[4],沿古动力主流方向成矿物质相对富集。

3.2成矿物源条件

雪峰古陆广泛分布着新元古界板溪群马底驿组“古红层”铜矿[9],以及震旦系、寒武系含Cu黑色页岩等含铜较高地层。经长期物理、化学风化作用,经过短距离搬运,为其沉积盆地提供了丰富的物质来源。这些含Cu物质主要以氧化物矿物等碎屑形式,少量以悬浮物、硫酸铜形式,沿古河道、主动力方向流入沉积盆地并与其他碎屑物一起形成河湖相沉积,再经沉积成岩阶段富集成矿。

3.3古气候条件

沅麻盆地自下而上由侏罗系含煤建造,过渡到白垩系第三岩组的含铜建造,以膏盐建造告终,结束了盆地的沉积;这一沉积过程反映了当时古气候条件是由早期温热潮湿到干燥炎热的变迁过程。盆地孢粉分析资料也表明,白垩系中晚期为炎热干燥气候。在这种气候条件下,岩石的风化剥蚀以机械崩解为主,从盆地四周经短距离搬运后,汇聚于内陆盆地内,在水动力条件相对较为稳定的洼地,沉淀在盆地内以细碎屑为主的浅色层中。

3.4岩相条件

矿区含铜建造以紫红色泥岩为主,其中夹棕色和灰色砂岩层;棕色、灰色砂岩成层状或透镜状,往上逐渐过渡为棕色砂岩、泥质砂岩、紫红色泥岩;浅色层下部以水平层理为主,有时可以见到大型单向斜层;浅色层上部以小型异向斜层、波状斜层为主;浅色层底部一般有一个冲刷面;浅色层也可以见到一至数个冲刷面;紫红色砾岩常见;砂岩分选性好,滚圆度良好。说明白垩系第三岩组为水体不深的内陆盆地中的河湖交替的产物;浅色砂岩为河湖三角洲相的沉积物,水动力条件适中,一般分选良好,胶结物以钙质为主,孔隙度较大,渗透力较高,有利于成矿物质及含矿溶液的汇聚,是控制浦市铜矿的主要岩相[10]。

3.5成矿作用阶段及生物地球化学作用

浦市铜矿的形成主要为沉积成矿作用阶段,在氧化作用下,含铜物质随碎屑沉积物汇聚于盆地中,在还原环境下,铜质呈集合体或团块状、星点状随碎屑物均匀沉积;在早期成岩作用下,铜矿层物质成分发生分异,进一步富集形成砂岩铜矿。

研究资料表明,自然铜与有机质关系密切,很可能是有机质作用的结果[11]。矿床中有时可以见到硕大的铜矿结核,其中往往有通常以碳屑为核心,核心向外依次是:辉铜矿、蓝铜矿和少量辉铜矿,最外层是赤铜矿,这一序列反映了氧化还原电位自核心向外依次升高,说明这种成矿环境是由碳屑所造成的[11];研究结果还表明铜与有机碳之间确实有正相关关系,这从另一个角度揭示了砂岩型铜矿的成因与有机质有关。沉积型砂岩铜矿矿床的成矿温度为56℃,硫同位素分析δ34S值介于-19.02×10-3~39.3×10-3之间[11],具有生物和沉积成因的特点。浦市铜矿中的辉铜矿常与植物碎片相伴随出现,泥岩中虫迹常见,亦表明该铜矿的成矿与有机质有关,具生物和沉积成因特点。可以说该类矿床在其沉积成岩和成矿过程中都有生物地球化学作用。在沉积阶段,铜由生物-化学作用沉积成矿,成岩阶段由生物及其产生的有机质参与下发生的生物地球化学作用经成岩再富集而成,矿床成因属沉积砂岩型铜矿。

4结语

(1)沅麻中生代断陷盆地控制了含铜盆地的形成与演化及其分布范围[4]。下白垩统第三岩组紫红色泥岩与浅色至棕灰色中细粒砂岩之沉积环境变化的过渡部位带控制着铜矿体(化)的空间展布,其红色沉积的中粗粒碎屑岩中发育的浅色中细粒碎屑岩是矿体(化)赋存的岩性条件。

(2)浦市铜矿容矿地层为一套陆缘碎屑建造。碎屑岩中的岩屑主要成分以石英为主,其次为长石,再次为石燧和云母类矿物等。这些碎屑成分与盆地周边雪峰古陆板溪群浅变质岩系的岩性组成十分相似,表明板溪群浅变质岩系是白垩系含铜岩系中碎屑的提供者;板溪群(主要是马底驿组)普遍含有铜矿化层,构成了区域上铜矿的矿源层,铜质主要来源于雪峰古陆。

(3)矿床沉积特征明显。成矿具有多层性,主要赋存于浅色岩层中,严格受层位控制,矿床的层控效应明显。矿体呈透镜状或长条状,延伸较稳定,产状与地层(围岩)一致,未见穿层现象;矿体与非矿体(浅色层)之间无明显界线。铜矿物(自然铜)主要呈集合体状、少数呈条带状充填于浅色砂岩之石英粒间,并胶结石英砂粒。容矿岩石为灰色、灰白或灰绿色中细粒砂岩,形成于还原环境;底部棕灰至灰棕色过渡为紫红色泥岩为氧化环境产物,表明矿石矿物是沉积环境由氧化态过渡为弱还原态环境,系成矿最有利的部位。自然铜与有机质关系密切,很可能是有机质作用的结果。

总之,沅-麻盆地中生代断陷盆地的红层铜矿,分布面积大,达万余平方千米,矿床(点)较多,已经探明的矿床有九曲湾、浦市等矿床,具有一定规模、品位较高、矿石选冶性能良好等优越条件。砂岩型自然铜矿床在麻阳一带的成矿前景优越[12],有可能找到更多、更大的工业矿床(体)。

致谢:成文过程中,参考并引用了湖南冶金二三七勘探队、湖南省有色地质勘查局二四五队和湖南省地质矿产开发局四〇五队相关地质资料,谨此说明并致以诚挚的谢枕。

参考文献:

[1]湖南冶二三七勘探队. 湖南省泸溪县浦市砂岩铜矿地质勘探报告[R]. 1974: 1-50.

[2]湖南省地质矿产开发局四〇五队. 泸溪县浦市金海铜矿保有资源储量核实报告[R]. 2004: 1-57.

[3]湖南省有色地质勘查局二四五队. 湖南省泸溪县浦市矿区铜矿资源储量检测报告[R]. 2009: 1-45.

[4]曾勇. 沅麻盆地砂岩型铜矿控矿条件[J]. 国土资源导刊, 2007(3): 24-26.

[5]许首权. 九曲湾砂岩铜矿床成因及富集规律研究[J]. 矿产与地质, 1988, 2(4): 16-22.

[6]J. B.梅纳德 著,丁禾 译. 沉积矿床地球化学[M]. 北京: 地质出版社, 1986: 49-65.

[7]柏远道, 姜文, 钟响, 熊雄. 湘西沅麻盆地构造变形特征及区域地质背景[C]//湖南省地质学会. 湖南地学新进展(11), 长沙: 湖南地图出版社, 2014: 1-11.

[8]王竞成. 麻阳铜矿矿化富集规律及找矿方向研究[J]. 有色金属(矿山部分), 1994(1): 25-28.

[9]陈迎培, 陈明辉, 包觉敏. 湖南西部古红层铜矿类型、特征及成矿作用分析[C]//湖南省地质学会. 2011年湖南科技论坛国土资源分论坛, 长沙: 湖南地图出版社, 2011: 38-45.

[10]黄满湘. 湖南麻阳铜矿成矿机制探讨[J]. 大地构造与成矿学, 1999, 23(1): 42-49.

[11]钟建华, 张琴华, 李自安, 等. 湖南麻阳车江铜矿的有机质及生物成因初探[J]. 地质找矿论丛, 1995, 10(2): 42-48.

[12]王大鹏, 张乾, 朱笑青, 等. 中国自然铜矿化类型、特点及行程机理浅析[J]. 矿物学报, 2007, 27(1): 57-63.

Geological characteristics and metallogenic conditions of Pushi copper deposit

GUAN Pengcheng1,LIANG Huimin1,CHEN Minghui1,2,ZHOU Xulin3,XU Junwei4,BAO Zhenxiang5,BAO Juemin5

(1.Hunan Non-ferrous Metals Geology Investigation Bureau Rows 245, Jishou 416007, Hunan, China;2.SchoolofGeosciencesandInfo-Physics,CentralSouthUniversity,Changsha410083,China;3.DepartmentofLandandResourcesofHunanProvince,China,Changsha410004,China;4.Team247ofHunanProvincialNonferrousMetalsGeologicalExplorationBureau,Changsha410129,China;5.XiangxiMineralResourcesResearchandDevelopmentCenter,Qianzhou416009,Hunan,China)

Abstract:Based on geological characteristics of Pushi copper deposit the metallogenic conditions are discussed. It occurs in Lower Cretaceous purple clastic rock intercalated with grey white to grey green sandstone and ore materials come from continent. It is formed under transitional environment from oxidation to reduction and bio-geochemical process is involved. It is a sedimentary sandstone type copper deposit.

Key Words:Pushi copper deposit; geological characteristic; metallogenic condition; sedimentary sandstone type deposit; Hunan province

收稿日期:2015-02-11;改回日期:2016-01-22;责任编辑:王传泰

作者简介:官鹏程(1988—),男,助理工程师,大学本科毕业,从事矿产地质环境勘查工作。

通信地址:湖南省湘西自治州吉首市人民南路69号,湖南省有色地质勘查局二四五队;邮政编码:416007;E-mail:444821480@qq.com

doi:10.6053/j.issn.1001-1412.2016.02.006

中图分类号:P613,P618.41

文献标识码:A