大学生志愿服务的现状与对策

——以安徽师范大学为例

刘长生,张馨

(安徽师范大学 1团委;2皖江学院,安徽 芜湖 241002)

大学生志愿服务的现状与对策

——以安徽师范大学为例

刘长生1,张馨2

(安徽师范大学 1团委;2皖江学院,安徽 芜湖 241002)

志愿服务是高校实践育人的重要载体,在创新社会治理中的作用也愈发凸显。本文以安徽师范大学为例,通过问卷调查和个案访谈的方法,剖析了大学生志愿服务的发展现状及存在的问题,并从强化志愿服务精神认知、注重品牌延伸、完善宣传机制、突出育人导向、健全保障激励机制等方面提出了对策。

大学生;志愿服务;实践育人;对策

开展志愿服务是“培育和践行社会主义核心价值观的有力抓手”,是加强和改进大学生思想政治教育的有效途径。2009年教育部《关于深入推进学生志愿服务活动的意见》明确指出:要充分发挥志愿服务活动的育人作用,建立健全学生志愿服务活动长效机制,深入推进学生志愿服务活动。[1]党的十八大和十八届三中全会强调“广泛开展志愿服务”,“支持和发展志愿服务组织”,推动志愿服务工作常态化。在全面深化教育改革背景下,高校围绕“立德树人”根本任务,将大学生志愿服务与落实人才培养目标、服务地方经济社会发展相结合,既为学生成人成才成功搭建了平台,也提升了服务地方建设的贡献度。

笔者近年从事共青团工作,深刻感受到组织和参与志愿服务已经成为青年群体的一种精神时尚,越来越受广大学生喜爱,越来越受社会认同。但在实践过程中,我们也发现大学生志愿服务存在一些不可忽视的问题,值得关注。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本文以安徽师范大学学生志愿服务为研究对象。目前,全日制在校本科生21000余人。其中,由团组织规范登记注册的志愿者近5000人,另有通过志愿服务型社团长期参与志愿服务活动的志愿者800多人。学校建有青年志愿者联合会,下辖校级志愿服务总队、学院青年志愿服务队等。学校曾先后荣获中国青年志愿者优秀组织奖、安徽省志愿服务先进集体等荣誉,在志愿服务活动中涌现出部分具有较大影响力的志愿服务项目,志愿服务工作基础较好,对其进行个案研究具有典型意义。

(二)研究方法

本文采取问卷调查与个案访谈的研究方法。发放问卷300份,共回收有效问卷291份,有效率为97 %。问卷内容涉及大学生志愿服务的意愿、内容、过程及保障等方面,共12道题。为增强调查的科学性,过程中注意总体把控年级、性别、文理专业分布。个案访谈8人次,均为学生志愿服务组织负责人。

二、大学生志愿服务现状

(一)参与意愿强烈,理性认知度偏低

调查显示,有意愿参加志愿服务的学生有276人,占94.8%;大学期间已参加过志愿服务活动的215人,占73.9%,说明该校学生参加志愿服务的志愿度、参与度比较高。对志愿服务精神不太了解或不了解的有181人,占62.2%,多数学生依然将志愿服务等同于学雷锋、献爱心。知道“大学生志愿服务西部计划”这一具有国家政策性的全国大学生志愿服务项目的仅有108人,占37.1%,说明大学生对政府组织的长效性志愿服务项目的关注度还比较低。

访谈发现,大学生志愿者对志愿服务缺乏科学认知,当遇到实际困难特别是服务对象不理解等问题时,经常会出现抱怨甚至放弃服务的情况,影响了志愿服务的常态化、长效性,甚至损害志愿服务组织和团队的公信力。

(二)服务领域广泛,活动层次有待提高

近年来,安徽师范大学学生广泛参与爱心支教、普法宣传、环境保护、扶弱助残和社会建设等志愿服务项目,获得了良好的社会效应。学生志愿服务活动类型总体可分为三类:一是不需要专业技能的普适性志愿服务,涵盖项目形式丰富多样,如文明宣传、交通疏导、无偿献血、募集捐款等;二是需有一定特殊技能的专业性志愿服务,如爱心支教、理论宣讲、田野调查、义务维修、大型赛会礼仪服务等活动;三是具有国家政策性的专项志愿服务,如大学生志愿服务西部计划等。其中,普适性志愿服务活动门槛较低,限制条件较少,因此参与率较高。

受访对象普遍认为现在学生参与的志愿服务领域已经非常广,但存在普适性活动偏多、深度不够、层次不高等问题,需不断拓展专业性活动平台或渠道,从而进一步提升志愿服务的质量与层次。

(三)组织依赖性强,主动参与不够

对已参加过志愿服务活动学生的参与途径分析显示,由“班级或团组织”“志愿者协会”和“其它团体”动员参与的有189人,占87.9%,而由“自己主动寻求参与”的仅有12.1%。该数据说明两点,一是学校志愿服务动员机制的“行政化”色彩较为浓厚;二是学生参与志愿服务的意愿虽强烈,但付诸行动却较为被动,大部分学生过分依赖组织方式参与志愿服务活动,自身主动性和创造性偏弱。访谈中, 小Z就表示,“同学们是乐于参与志愿服务的,所以当项目来了,招募志愿者是比较容易的。但若要志愿者自己去找服务项目,做起来就不容易了,我们社团的志愿服务项目大多是靠我们几个会长找来的。感觉大家喜欢一般性地参与,不太愿意(主动)承担具有开创性或协调性的管理者责任。”

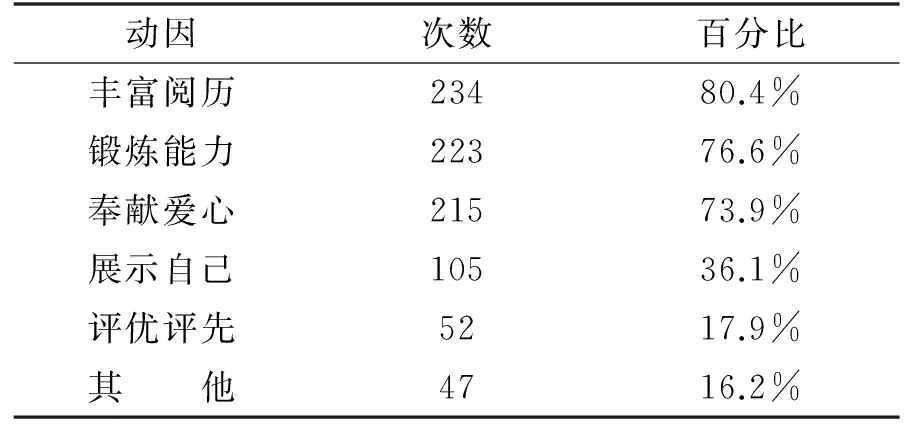

(四)鼓励奉献居多,成长需求关注相对较少

志愿服务精神的精髓是奉献,高校也普遍把弘扬志愿服务精神作为一种重要的思想政治教育实践方式。近年来,安徽师范大学将志愿服务纳入培育和践行社会主义核心价值观、促进校园精神文明建设的重要内容,每年印发活动方案,动员全校师生学雷锋、做贡献。但是,调查发现,“奉献”并不是大学生志愿服务的最主要动因。从表1“参加志愿服务的动因”统计结果可以看出,排在首位的是 “丰富阅历”占80.4%,其次是“锻炼能力”占76.6%,“奉献爱心”仅排在第三位,占73.9%。这说明,从志愿者本身来说,寻求自身发展的成长需求和做奉献的价值诉求均是参与志愿服务的主要动力。

访谈中发现,学校在志愿服务工作中,强调服务奉献的居多,聚焦学生成长成才根本需求的还相对较少,通过志愿服务实现育人目标的导向还不够明晰。

表1 参加志愿服务的动因

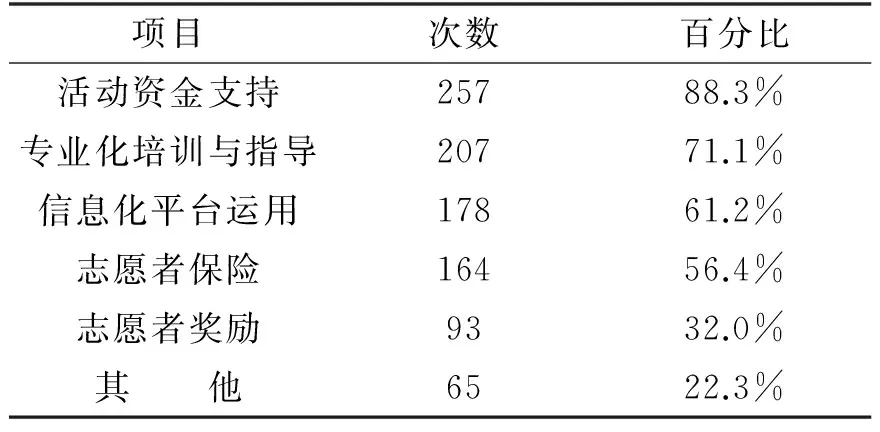

(五)呈现常态化发展,保障力度有待加强

“中国青年志愿者行动创造了一种新的有效的社会化动员机制和方式”[2],深受当代青年人喜爱。党和政府在全面深化改革中加强和创新社会治理,要求“最大限度增加和谐因素,增强社会发展活力”,客观上为志愿服务长效发展提供了机遇。安徽师范大学经过多年实践,已逐步将志愿服务纳入学生综合评价体系,在制度层面上引导和推动志愿服务常态化发展。然而,学校在志愿服务的保障支持上仍有很大改善空间。从表2可以看出,大部分受访者希望进一步加强和改进志愿服务活动资金支持、专业化培训与指导、信息化平台运用、志愿者保险等。

表2 希望加强和改进的志愿服务保障项目

三、优化大学生志愿服务的对策

(一)强化志愿服务精神认知

志愿服务精神是志愿活动的内生动力,直接影响着志愿活动的价值选择、参与程度以及目标预期。只有科学认知志愿服务精神的内涵,才能保证志愿服务活动持续健康发展。高校要通过制度设计和政策引导来积极倡导志愿服务,让广大志愿者科学理解志愿服务精神的精髓,准确把握志愿服务的基本要求,促进志愿者自身合理定位,不断提升志愿者服务供给、自我管理与实效评估的能力和水平。同时,在宣传和组织志愿服务时,志愿服务组织和服务需求方应充分尊重和维护志愿者正当权利与合法权益,避免将志愿者当成“免费劳动力”,造成对大学生志愿服务的过分透支。

(二)注重志愿服务品牌延伸

品牌延伸是指企业将某一知名品牌或某一具有市场影响力的成功品牌扩展到与成名产品或原产品不尽相同的产品上,以凭借现有成功品牌推出新产品的过程。品牌延伸也是志愿服务运行模式成熟的一种表现。目前,安徽师范大学已经培育起了几个较为成熟的志愿服务项目,在所在地区具有一定的知晓度和影响力,初步显现了品牌效应。志愿服务作为高校实践育人的重要载体和参与地方社会治理的重要方式,必须明晰发展思路,进行系统设计,根据自身办学特色与优势、学生的专业与技能,结合社会实际需求,因地制宜、因时制宜的创建品牌活动,不断提升志愿服务活动的质量与层次。同时,用好品牌延伸策略,推动志愿服务深度扩展,用品牌化服务赢得社会认同和支持,为培养学生社会责任感、创新精神和实践能力打造“接地气”的优质实践平台。

(三)完善志愿服务宣传机制

调查发现,安徽师范大学志愿服务的组织依赖性偏强是有客观原因的。该校将志愿服务纳入“素质拓展工程”,其参与情况与学生综合测评存在一定相关性。学校或学校共青团、社团组织的志愿服务活动,一般能够得到规范记录并按照服务时长进行认证。但是,个体自发组织或参与的志愿服务活动存在登记认证困难、认可度不高等问题。小C在受访中表示“大一下学期,我曾和寝室2名同学轮流到一名残疾小学生家中进行课业辅导,但没有得到登记认证,后来室友不愿意去了,我也就到了现在的社团(继续参加志愿服务活动)。”可以看出,学生参加志愿服务需要“被认可”的价值认同感。高校要把握住志愿服务的思想引领价值,完善宣传机制,实现对志愿者、志愿组织、志愿活动的全方位宣传,引领志愿服务风尚。特别是要运用移动互联网技术,整合优化学校志愿服务网站、新媒体平台等,实现志愿服务活动的便利化登记认证与宣传引导有效融合,进而吸引更多的学生自主参与服务。

(四)突出志愿服务育人导向

人才培养是高校的首要职能。高校推进大学生志愿服务活动,要始终“坚持实践育人为要”,要注重在志愿服务实践中引导青年“理解把握基层生产生活和现实需求,实现对国情、社情、民情的科学认知”“让学生在实践中检验知识、提升能力、升华思想”。[3]目前,受限于学生志愿者的年级差异、学业压力、课余时间等,志愿活动普遍存在应急性、临时性、碎片化等显著特点,很难形成规范性项目体系。从发挥志愿服务育人功能角度考虑,学校可以将志愿服务实践与思政课教学相结合,借助志愿活动对大学生加强思想政治教育,培养学生责任担当意识,促进学生综合素质提升。

(五)健全志愿服务保障激励机制

经费短缺始终是困扰大学生志愿服务发展的严峻问题。大学生志愿组织相较于社会组织,因其服务项目的局限性或品牌的影响力问题,筹措资金的社会化渠道相对狭窄,得到的赞助与支持非常有限;大学生志愿者自身属于消费型群体,缺乏自主经济来源,也无力长期承担费用。因此,高校首先要建立志愿服务经费保障制度,用于具体志愿服务项目志愿者的交通、伙食等,以支持志愿者持续参与志愿服务。其次,社会对专业性志愿服务的需求越来越大,对志愿者的沟通交流、组织协作、专业技能要求也越来越高,建立标准化与个性化相结合的志愿者培训项目体系业已成为高校志愿服务发展的必然趋势。再次,志愿服务必须适应大学生网络集聚趋势,建立网络化志愿服务平台,探索构建以移动网络为载体的志愿服务组织动员体系,畅通志愿组织、志愿者与服务对象的沟通联系渠道,提升管理服务效能。当然,建立规范的表彰激励机制,满足志愿者的荣誉感和自豪感,也是激发志愿服务活力的现实需求。

[1]关于深入推进学生志愿服务活动的意见[Z].教思政〔2009〕9号,2009-6-23

[2]中国青年志愿者行动20年报告[N].中国青年报,2013-12-5

[3]刘长生.大学生志愿服务的基本要求及实现路径[J].高校辅导员学刊,2015,(3)

Present Situation of Volunteering among University Students and How to Improve It

Liu Changsheng

(YouthLeagueCommittee,AnhuiNormalUniversity,Wuhu,Anhui, 241002,China)

Volunteer service is an important way of educating students through practice; it is playing an increasingly prominent role in improving the social environment creatively. This article is a case study of Anhui Normal University. Based on questionnaire surveys and individual interviews, the paper points out the present situation of volunteer service among university students and the existing problems and then offers some solutions, including enhancing the volunteer service spirit, laying emphasis on brand extension, highlighting the educating function and improving the publicity mechanism and security and incentive mechanism.

university student; volunteer service; educate through practice

(责任编辑:陈九如)

10.13585/j.cnki.gxfdyxk.2016.03.014

刘长生(1983-),男,安徽师范大学团委副书记;张馨(1994-),女,安徽师范大学皖江学院学生。

G641

A

1674-5337(2016)03-0060-04