明代医家应用麦冬规律探讨

宋佳 闫晓凡

·学术论坛·

明代医家应用麦冬规律探讨

宋佳闫晓凡

100029北京中医药大学基础医学院中医各家学说教研室(宋佳);北京市西城区展览路社区卫生服务中心(闫晓凡)

【摘要】通过传统文献研究及数理统计的方法,对选取的明代13位医家临床应用麦冬的剂量特点以及配伍特点进行研究,总结得出麦冬是明代医家临床最常用的滋阴之品,麦冬在明代的平均用量为9.9 g,最常用剂量为3.7 g,最大剂量为185 g,常用剂量范围为2.6~11.1 g,且不同医家呈现不同的剂量特点。明代医家应用麦冬常与解表药、清热药、养阴药、益气生津药、收敛固涩药相配伍。

【关键词】明代;麦冬;用量特点;配伍

明代中医学的发展迅速,前期受朱丹溪滋阴学派的影响,用药偏于苦寒泻火,这一时期的中医名家多以私淑丹溪之学为主,如戴原礼、虞抟、王纶、汪机等,在学术上各有发挥。由于当时医界形成妄用苦寒之不良风气,至明代后期,命门学说兴起,医家起而探讨脾胃和肾命阳气对人体的重要性,临床逐渐重视保护阳气,喜用温补,渐成温补学派,用药与前期医家存在很大不同。近年来,笔者致力于研究明代著名医家的用药规律,根据数据统计得出明代医家最常用的药物以及药物剂量特点,并针对其中较有特色的药物分析其配伍规律。本文选取麦冬进行分析,现报告如下。

1研究书目

明代中医学的发展在时间、地域分布上具有两大显著特点:一是在地区上集中于吴中(江浙)、新安(安徽)一带;二是在时间上集中于明代中、后期。明中叶以来长江流域经济的发达、人口的密集推动了医学的迅猛发展,因此在江浙皖地区产生了大量的医学名家及著作。本研究根据《中国临床医学流派》[1]《中医文献学》[2]《中国历代名医图传》[3]以及《中国历代名医名术》[4]筛选出明代影响较大、最能体现医家临证特色的13本医著(以医案为主)进行明代医家临床常用药物研究。这13本医著分别是王纶《明医杂著》、虞抟《医学正传》、汪机《石山医案》、薛己《内科摘要》、徐春甫《古今医统大全》、缪希雍《先醒斋医学广笔记》、孙一奎《生生子医案》、龚廷贤《寿世保元》、秦昌遇《医验大成》、聂尚恒《奇效医述》、张景岳《景岳全书》、吴又可《瘟疫论》以及李中梓《里中医案》。由于本课题研究以内科用药为主,故针灸、儿科、外科等医著均未入选。

2研究方法

对上述13本医籍中有剂量记载的方剂进行数据录入及统计分析。采用Excel表格录入的方式对各书所载方剂中的药物名称、剂量、煎服法、适应症等信息分别录入。纳入及排除标准有以下几点:(1)排除药物组成不明确和没有剂量记载的处方;(2)为便于计算服用剂量,只录入汤剂,而丸、散、膏、丹及外用方均不纳入;(3)医案中复诊的处方一律按新方录入;(4)原书中的剂量单位“两”“钱”“分”一律按照《中国科学技术史·度量衡卷》[5]中的历代度量衡量值表中的明代1斤约合596.8 g换算成统一单位“克”。符合本研究录入标准的方剂数共1405首,分别对这1405首方剂中各药的出现频次、平均剂量、剂量分布区间(最小剂量Dmin与最大剂量Dmax之间的范围)、常用剂量范围进行统计,其中,常用剂量范围将采用统计学百分位数计算法取用[P10~P90]的区间值来表示。

3研究结果

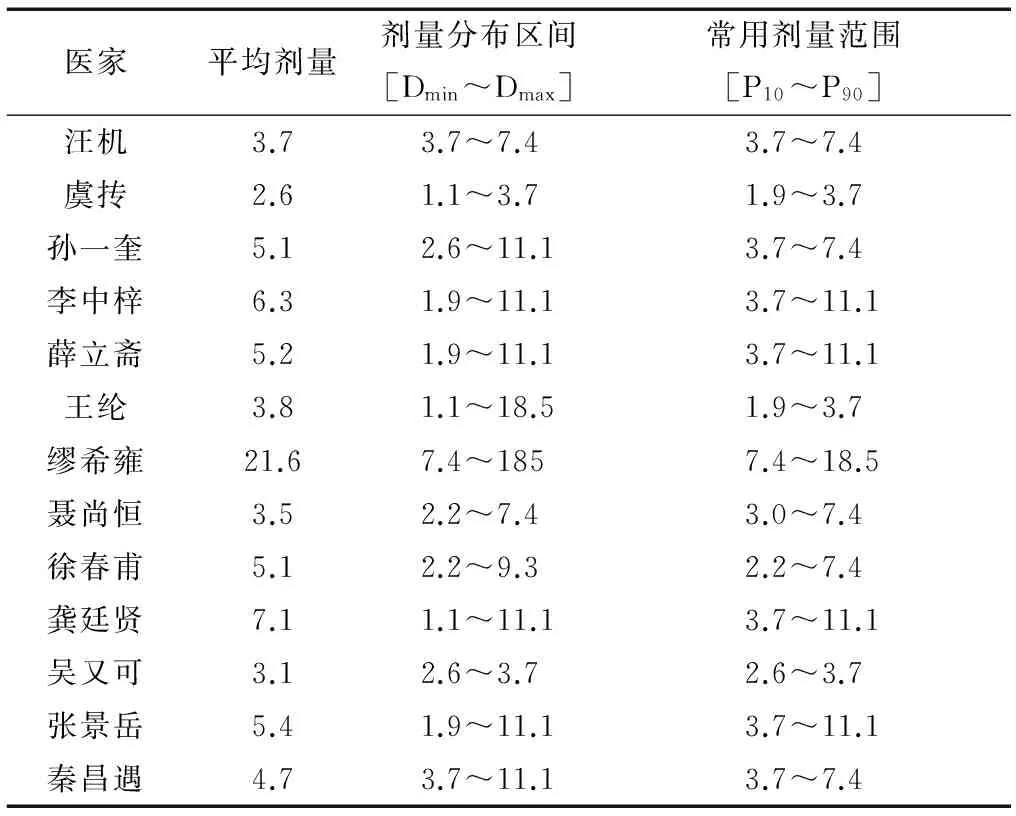

统计得出,在录入的1405首方剂中,麦冬的出现频次为257次,次于甘草、人参、芍药、茯苓、白术、当归、黄芩,位列第八,在养阴药中出现频次最高,位列第一。在含有麦冬的257首方剂中,麦冬的平均剂量为9.9 g,最常用剂量为3.7 g(明代的一钱),最小剂量与最大剂量之间的剂量分布区间为1.1~185 g,根据百分位数计算法得出麦冬的常用剂量范围[P10~P90]的区间值为2.6~11.1 g(明代的七分至三钱)。本研究筛选的明代13位医家的麦冬用量统计结果分别如下表1所示。

4讨论

4.1麦冬在明代的临床用量

根据上表1可以得出:(1)从平均用量来看,13位明代医家中除缪希雍麦冬平均用量较大,为21.6 g,高于平均值9.9 g外,其余12位医家平均值均在9.9 g以下,这也反映出缪希雍临床应用麦冬的剂量要显著高于其他医家。麦冬平均剂量在3~6 g之间分布者最多,共有11位。(2)从各位医家应用麦冬的剂量分布区间来看,除缪希雍的剂量分布区间较宽,上下限值均较高之外,尤其是最大用量竟达185 g(明代的五两),余下12位医家的最大剂量均不超过5钱(约合今18.5 g),其中有11位医家的最大剂量不超过3钱(约合今11.1 g),其中又属虞抟、吴又可的上下限值均较低,分布区间亦较窄。(3)从常用剂量范围来看,除缪希雍的常用剂量范围上下限值较高,余下12位医家的常用剂量范围均在11.1 g(明代三钱)以内,而虞抟、吴又可的常用剂量范围最小,尚不超过3.7 g(明代一钱)。总体来讲,明代麦冬的常用剂量范围[2.6~11.1 g]与2010年版《中华人民共和国药典》(一部)及《中药学》教材中规定的麦冬剂量范围[6~12 g][6]比较,下限值偏低,上限值较为接近。

表1 明代13位医家麦冬用量统计结果(g)

4.2麦冬在明代的应用频次

从录入的明代1405首方剂来看,麦冬出现频次为257次,次于甘草、人参、芍药、茯苓、白术、当归、黄芩,位列第八,乃明代医家最常用的养阴清热之品,较之其他养阴药,如沙参、百合、生地、天冬等,麦冬的应用频次最高,这与麦冬的临床功用有着密切的关系。《神农本草经》云:麦冬“味甘,平。主心腹结气,伤中、伤饱,胃络脉绝,羸瘦短气。久服,轻身、不老、不饥”[7]。张元素在《医学启源》中将麦冬归为“燥降收”一类,认为麦冬“气寒,味微苦甘,治肺中伏火,脉气欲绝。加五味子、人参二味,为生脉散,补肺中元气不足,须用之”[8]。李东垣在《珍珠囊·补遗药性赋》中记载“麦冬味甘、平,性寒;无毒。降也,阳中之阴也。其用有四:退肺中隐伏之火;生肺中不足之金;止躁烦,阴得其养;补虚劳,热不能侵”[9]。朱丹溪在《本草衍义补遗》中认为麦冬“甘微寒,阳中微阴。治肺中伏火,主肺保神,强阴益精,又补肺中元气不足,及治血妄行”[10]。明代中医学的发展受金元四大家影响较深,金元医家对麦冬功用的认识基本一致,即认为麦冬补肺阴,除伏火,止躁烦,补虚劳。明代前期医家重视养阴,后期医家重视补虚,麦冬的这些功效无疑备受明代医家青睐,并得以广泛应用,成为明代临床第一大养阴之品。

4.3麦冬在明代的常用配伍

明代医家应用麦冬非常重视配伍,总体来看,麦冬主要与解表药、清热药、养阴药、益气生津药及收敛固涩药相配伍应用。4.3.1与解表药配伍麦冬常与柴胡、葛根、升麻、紫苏叶、羌活、薄荷、牛蒡子等品配伍,用于治疗温热之邪侵犯人体,出现的寒热、口渴、头痛、痧疹等症,当属后世所谓温病范畴,叶天士曾言“温邪上受,首先犯肺”,温热之邪易挟风湿,伤津耗气,因此在用辛凉解表之剂外,还应配伍一些清热养阴或益气生津之品,而麦冬既能泻肺火,又能补肺胃之阴,因此广泛用于温邪侵犯人体所致的外感热病。如缪希雍在《先醒斋医学广笔记》记载“一男子素虚,春中感冒,头痛,肌痛,发热。用羌活、麦冬、炙甘草、紫苏、细辛、前胡、干葛、桔梗,调理而愈”[11]17。又如孙一奎在《孙氏医案》中记载一患者“五月患咳嗽、内热、额上多汗,恶风,脉左弦数,右滑数,后又发疟,寒热相半,寒热俱极,渴甚,上身汗多,孙一奎认为“弦数为阴虚,滑为有痰……以石膏五钱,人参、黄芪、白芍、麦冬、知母各二钱,柴胡三钱,桂枝、甘草、陈皮、贝母各一钱,竹叶三十片,一帖即愈”[12]758。此二案皆是外感表证不解,兼有热伤肺胃之津,前者用紫苏、葛根、桔梗、羌活佐以麦冬,解表清热生津,后者以桂枝、柴胡佐以麦冬、石膏、知母、白芍等品,解表清热养阴。因此在外感热病,出现表热不退,兼以热邪伤津之证时,常以解表药配合麦冬等品清热、益阴、生津。

4.3.2与清热泻火药配伍由于麦冬常用于热邪伤及肺胃之津导致的各种病证,因此常与清热泻火之品同用,加强清热之力,以保津液,正如丹溪所谓“降火即有补阴之功”,这一类药物常见有石膏、知母、黄芩、黄连、天花粉、竹叶、栀子等,尤其在明代医案中常出现麦冬与白虎汤或竹叶石膏汤合用的情形。如在《孙氏医案》中还有一例患者发热头痛,遍身如锻,口渴谵语,饮食不进,他医以辛温之剂治之,导致脉六部弦数,舌皆沉香焦燥,芒刺深厚,神渐昏沉,孙氏诊为春温过时热病也,乃用“石膏五钱,知母、麦冬各三钱,竹茹、甘草、黄连各一钱,生姜三片,调养而愈”[12]793。又治疗一例痰火交阻,呕吐烦躁、心烦不安、循衣摸床、头痛、背胀腰痛的患者,以“柴胡、薄荷、枳壳、桔梗、黄芩、桑白皮、半夏、麦冬、山栀仁、茯苓、生姜等,煎服而愈”[12]790。如缪希雍在治疟证时喜用白虎汤加味,对于热多口渴者,以“黄芩、柴胡、石膏、麦冬、知母、茯苓、竹叶、栝楼根治之”[11]25,也是麦冬佐以清热泻火之品的典例。临床中,养阴与清热常常相佐相成,不可分离,清热有养阴之功,养阴又可使热邪不能侵,不过在明代前期,受丹溪学派影响,医界喜用知母、黄柏等苦寒降火之剂以养阴,而至明代后期,医家开始广泛应用麦冬、百合、沙参之类甘寒柔润之剂以滋阴液,由于养阴与清热的密切关系,因此在明代医籍中屡见麦冬与清热泻火药同用的医案。

4.3.3与养阴药配伍明代后期,医家重阳尊阴,重视温补,这一时期如张景岳善用熟地黄滋阴填精,大补真阴,缪希雍喜用麦冬、沙参、玉竹、石斛等甘寒濡润之品滋补脾阴,均与明代以前医家用药有很大不同。在阴虚之证中,麦冬常与其他补阴药物同用,如鳖甲、天冬、石斛、墨旱莲、生地黄、玉竹、枸杞子、女贞子、百合、沙参等。如张景岳治疗“阴虚劳损,相火炽盛,津枯烦渴,咳嗽衄多”而制定的“保肺清金”之剂四阴煎,就是由生地黄、麦冬、百合、沙参、白芍、生甘草、茯苓组成[13]1581,这里生地黄、百合、沙参、白芍均有养阴之功,主治阴虚火旺之疾。如缪希雍在治疗中风证时,认为该病多由真阴既亏,内热弥盛,煎熬津液,凝结为痰,壅塞气道,不得通利,热极生风所致猝然僵仆倒地,须用益阴、清热、消痰、顺气等法,但缪希雍强调“治痰先清火,清火先养阴”,因此强调滋阴之法的应用,常用滋阴之品有麦冬、天冬、生地黄、白芍、枸杞子、沙参、石斛、鳖甲等,其中常常多药合用,最常用的药对是麦冬、天冬、白芍三药,几乎出现在其治疗中风的每张处方,另或佐以沙参,或佐以生地黄,或佐以石斛,据症选用[11]2-4。

一般而言,麦冬与其他养阴药的配伍多根据脏腑辨证而定,若肺阴不足,多配伍百合、沙参、阿胶等补肺阴之品;若胃津亏虚,多配伍石斛、沙参、玉竹、白芍等益胃津之品;若心阴不足,则多配伍丹参、酸枣仁、柏子仁、天冬、生地黄、五味子等补心阴养心血之品;若肝肾之阴不足,则多配伍生地黄、熟地黄、天冬、枸杞子、女贞子、鳖甲等补养肝肾精血之品。应该说,从明代医家应用麦冬等养阴药物可以看出,养阴治法在这一时期较之丹溪学派已有很大发展。

4.3.4与益气生津药配伍从明代医案可以看出,最常与麦冬配伍的益气生津之品是人参,如生脉饮,其次有甘草、黄芪、白术等。津液的生成、输布和排泄,有赖于气的升降出入运动以及气的气化、温煦、推动和固摄作用。同样,气在体内的存在及其运动变化,既依附于血,也依附于津液,两者在生理和病理上均密切影响。临床中,津液不足常易化火耗气,同样气虚者亦常兼有津液亏虚,因此养阴清热之品常与益气生津之品配伍,而明代医案中这样的配伍屡见不鲜。如薛立斋治疗“胃气虚火盛而作渴”的“竹叶石膏汤”,药用淡竹叶、黄芪、生地黄、麦冬、当归、川芎、甘草、黄芩、芍药、人参、石膏,此方中麦冬与人参、黄芪、甘草配伍有益气生津之功,与黄芩、石膏配伍有清热养阴之效,与当归、芍药相配有补阴血之用,以达到健脾气、除烦热、止消渴的目的[14]。又如汪石山治疗一疟证患者,“头痛、口渴、呕吐、胸膈痞塞,不进饮食,自汗倦怠,热多寒少,饮水过即吐,诊脉皆浮大而濡,认为此证乃劳倦伤脾,热伤气之疟也。药用人参、黄芪、白术、麦冬、枳实、当归、知母、黄柏、干姜、甘草等,服之而安”[15]。石山先生善以参芪治疗内伤杂症,《内经》中有“壮火食气”,金元时期李东垣又指出“火与元气不两立,一胜则一负”,临床中很多虚损之疾常伴有火热炽盛之症,汪石山学宗东垣、丹溪两家,组方善用参芪配伍清热养阴之品,在《石山医案》中,随处可见麦冬、黄芩、栀子等品与人参、黄芪配伍的案例[16]。4.3.5与收敛固涩药配伍在温热病证中,由于热邪炽盛,常致气津大泄,因此在清热生津的同时,常佐以收敛固涩之品,如五味子、乌梅,此二药既能收敛固涩,又能益气生津,故常可见到与麦冬同用。如《先醒斋医学广笔记》中治疗疟、痢、泄泻等证时常以麦冬、乌梅配伍,麦冬清热养阴,乌梅涩肠止泻,又可生津止渴,对于腹泻日久,伴见气津已伤之证疗效显著。若喘嗽日久,肺气耗伤,或劳倦思虑伤及心脾之气,则常可见麦冬、五味子相配,再加人参有生脉饮之义。在汪机、景岳、孙一奎、李中梓等温补学派医家的医案中不难见到。如缪希雍治疗一消渴之证,患者齿痛大发,饮食益多,小便如注,状如膏,肌肉尽削,其认为此证乃中、下二消也,药用麦冬、五味子、黄连、芦根、黄芪、沙参、枸杞子、天冬、生地黄(此则医案中缪希雍麦冬用至185 g之多,居明代医家用麦冬剂量之最),调理而愈。此方合益气、补阴、清热、生津、止渴于一体,正对消渴证阴虚内热的基本病机,其中麦冬可补益脏腑之阴,而五味子又可补肾宁心,敛气生津,有相佐相成之妙[11]71。

6结语

综上分析,明代医家应用麦冬的剂量多数集中在11.1 g以下,这与当今国家药典规定的麦冬用量6~12 g基本接近,但明代不乏大剂量应用麦冬的案例,如缪希雍治疗一消渴证麦冬竟至185 g之多,令人叹服,由于麦冬善于养阴清热,对滋补脏腑之阴具有很好的疗效。但麦冬毕竟性寒,用量过多可伤及阳气,因此临证时也应控制用量,不可滥用。与元代丹溪学派应用知柏降火养阴的思路不同,明代医家广泛应用麦冬于外感温热病证所致的肺胃阴伤、疟证、脾胃病、虚劳、痢、消渴、中风等多类疾病,或配伍解表之品,或配伍益气之品,或配伍养阴之品,或配伍清热之品,或配伍敛涩之品,大大拓宽了养阴药物的应用思路。

参考文献

[1]陈大舜,易法银,袁长津.中医临床医学流派[M].北京:中医古籍出版社,1999:39-54,165,285.

[2]严季澜,顾植山.中医文献学[M].北京:中国中医药出版社,2002:260-261.

[3]陈雪楼.中国历代名医图传[M].南京:江苏科学技术出版社,1987:129-189.

[4]刘祖贻,孙光荣.中国历代名医名术[M].北京:中医古籍出版社,2001:560-849.

[5]卢嘉锡,邱隆,丘光明.中国科学技术史·度量衡卷[M].北京:科学出版社,2001:447.

[6]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:中国医药科技出版社,2010:144-145.

[7]神农本草经[M].孙星衍,孙冯翼,辑.太原:山西科学技术出版社,2010:29.

[8]金·张元素.张元素医学全书[M].郑洪新,主编.北京:中国中医药出版社,2006:57.

[9]金·李东垣.李东垣医学全书[M].太原:山西科学技术出版社,2012:374.

[10]元·朱丹溪.朱丹溪医学全书[M].田思胜,主编.北京:中国中医药出版社,2006:69.

[11]明·缪希雍.先醒斋医学广笔记[M].北京:中国中医药出版社,1998:2-4,17,25,71.

[12]明·孙一奎.孙一奎医学全书[M].韩学杰,张印生,主编.孙一奎医学全书[M].北京:中国中医药出版社,2006:758,790,793.

[13]明·张景岳.张景岳医学全书[M].李志庸,主编.北京:中国中医药出版社,2006:1581.

[14]明·薛立斋.薛立斋医学全书[M].盛维忠,主编.北京:中国中医药出版社,2006:50.

[15]明·汪机.汪石山医学全书[M].高尔鑫,主编.北京:中国中医药出版社,2006:70.

[16]宋佳,傅延龄.《石山医案》常用药物的筛选及其剂量特点探讨[J].天津中医药,2011,28(14):312-314.

(本文编辑: 董历华)

基金项目:北京中医药大学中青年教师自主选题面上项目(2015-JYB-JSMS003)

作者简介:宋佳(1983- ),女,博士,讲师。研究方向:历代医学流派及名家思想研究。E-mail:jiasong@bucm.edu.cn

【中图分类号】R28

【文献标识码】A

doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2016.07.027

(收稿日期:2015-09-07)