物种急剧丧失·生态严重超载·跨越“地球边界”·区域公平失衡·“一个地球”生活

——《地球生命力报告2014》解读

陈成忠,葛绪广,孙 琳,邵 冬,柯文莉

湖北师范学院城市与环境学院,黄石 435002

物种急剧丧失·生态严重超载·跨越“地球边界”·区域公平失衡·“一个地球”生活

——《地球生命力报告2014》解读

陈成忠*,葛绪广,孙琳,邵冬,柯文莉

湖北师范学院城市与环境学院,黄石435002

摘要:2014年9月30日,世界自然基金会(WWF)、Zoological Society of London(ZSL)、Global Footprint Network、Water Footprint Network联合发布《地球生命力报告2014》,除了以前主要使用的地球生命力指数(Living Planet Index,LPI)、生态足迹(Ecological Footprint, EF)、水足迹(Water Footprint)等指标外,首次使用“地球边界”揭示地球面临的严峻挑战。报告显示:(1)LPI自1970年以来已下降52%,温带和热带地区分别下降36%、56%,陆生和海洋物种均下降39%,淡水物种减少76%;(2)1961年全球生态足迹76亿全球公顷(global hectare, ghm2)、生物承载力99亿ghm2、生态盈余23亿ghm2,2010年全球生态足迹为181亿ghm2、生物承载力120亿ghm2、生态赤字61亿ghm2,1961年碳足迹占人类总生态足迹的36%,2010年碳足迹占比为53%;(3)全球生产水足迹排名中,印度、美国、中国、巴西和俄罗斯以大量的绿水足迹位居前五名;全球200多个河流流域、26亿7千万人每年至少1个月严重缺水;(4)生物多样性丧失、气候变化和氮循环3个“地球边界”被打破,并且已经对人类健康及人类所需要的食物、水和能源产生明显影响;(5)高收入国家将生物多样性丧失及其影响转嫁给低收入国家,这是另一种资源进口方式;大多数高收入国家人均生态足迹均已超过地球上人均可获得的生物承载力,依靠进口其他国家的生物承载力弥补超载;低收入国家生态足迹最小,生态系统却遭受最大破坏,高收入国家较高的人类发展水平是以高生态足迹为代价。报告指出人类对生态系统和生态功能的过度索取,正在危害着人类未来的安康、经济、食物安全、社会稳定乃至生存,特别提到当前人类所作选择和所采取措施的重要性。确保有恢复力、健康的生态环境维持人类繁荣发展,比现在人口增长、资源消耗增加、气候变化和生态退化的警钟更具挑战性。整篇报告可以概括为5个主题:物种急剧丧失、生态严重超载、跨越“地球边界”、区域公平失衡、“一个地球”生活。

关键词:地球生命力指数;生态足迹;地球边界;一个地球生活

2014年9月30日,世界自然基金会(WWF)、Zoological Society of London(ZSL)、Global Footprint Network、Water Footprint Network联合发布《地球生命力报告2014》[1],迄今已发布10期(WWF et al., 1998—2014)。最新版《地球生命力报告》除了以前主要使用的地球生命力指数(Living Planet Index,LPI)、生态足迹(Ecological Footprint, EF)、水足迹(Water Footprint)等指标外,首次使用“地球边界”揭示地球面临的严峻挑战。报告明确指出人类的生活方式已经超过了地球的承受能力,必须改变这种生活方式,让消费与自然界的再生能力相当,并提供大量切实可行的评价指标、方法和实例,指导政府、机构、企业和个人的行动选择,协助世界经济过渡至更具可持续性的健康发展水平。整篇报告可以概括为5个主题:物种急剧丧失、生态严重超载、跨越“地球边界”、区域公平失衡、“一个地球”生活。关于地球生命力指数、全球公顷、生态足迹、生物承载力、生态赤字或盈余等相关概念解释、数据资料来源及计算方法等可参阅文献[2- 11]。

1物种急剧丧失

前9期报告在计算地球生命力指数时,均为从已有研究种群和一些被研究很充分的地区获取种群趋势,给予陆生和淡水系数中的温带和热带地区相同权重,给予海洋系数中各类海洋谷地相同权重,同时这些地区各个物种的权重也相同。为让地球生命力指数更完整精确地体现全球生物多样性,2014年报告调整了计算方法,调整各地区权重,给予各领域、各地区物种丰富的种群更大权重。由于今年采用不同计算方法,各地区LPI比之前报道数据下降幅度更大。

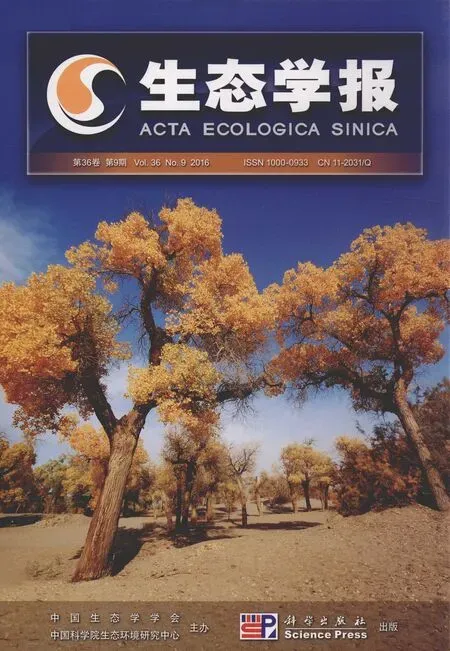

2014年全球LPI(图1)跟踪了1970—2010年3038种哺乳动物、鸟类、爬行类、两栖类和鱼类物种,共10380个种群生存变化趋势。结果表明:(1)全球物种的种群数量自1970年以来下降52%,温带地区1606个物种6569个种群下降36%,热带地区1638个物种3811个种群减少56%,拉丁美洲降幅83%;(2)陆生LPI反映栖息于树林、草原、沙漠、冻土等1562个陆生物种的数量变化,1970—2010年减少39%且未呈现减缓迹象;(3)淡水LPI反映栖息于江河湖泊等淡水区域757个物种丰度变化趋势,LPI平均下降76%,比陆生物种LPI下降更为严重;(4)海洋LPI反映栖息于海洋及沿海生态区域910个物种数量变化趋势,1970—2010年减少39%,1970年至20世纪80年代中叶降幅最大,此后趋于稳定,最近再次出现一个下降期。虽然海洋物种总体上是下降趋势,但温带地区一些物种数量呈上升趋势,尤其鱼类和哺乳动物,这是由于早期对温带区域数据分析的缺失,如果分析时间跨度长达数百年,那么温带指数也有可能呈下降趋势。不同海域海洋物种数量下降程度不同,热带地区和南大洋(Southern Ocean)降幅最显著。栖息地丧失和退化、过度捕猎和捕鱼、气候变化是LPI下降的主要原因。

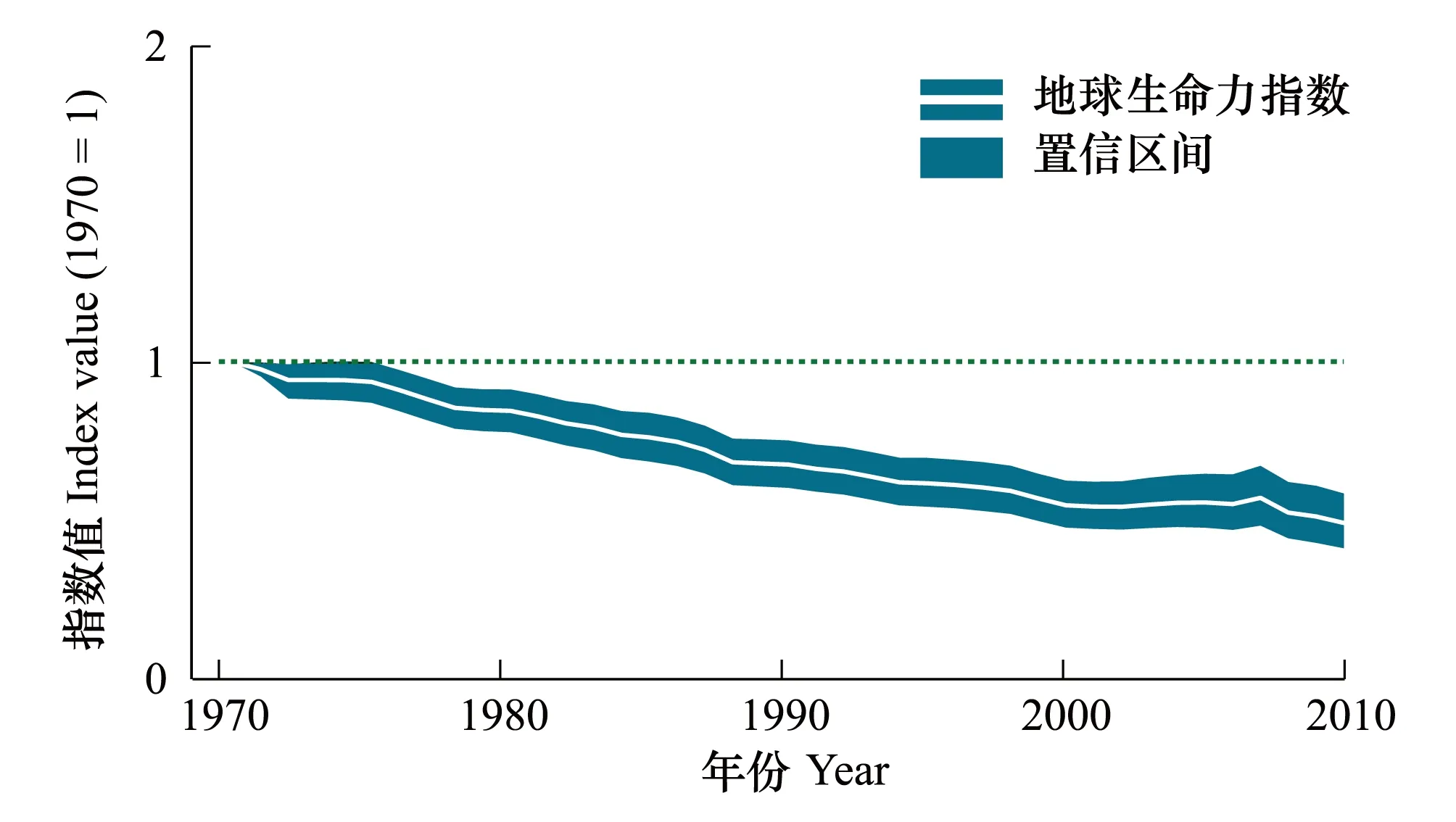

荷兰中央统计局最近完成一个国家层面研究本土物种的LPI评估,除脊椎动物种群,还包括无脊椎动物(蜻蜓,蝴蝶)和高等植物(图2),研究方法和标准LPI方法不同,包括物种分布、非标准化和其它科学数据,完善了全球LPI评价体系。结果显示自1990以来整体涨幅和欧洲其他国家增长趋势一致,然而蝴蝶物种数量明显下降。这可能表明全球LPI因缺乏无脊椎动物物种而使生物多样性掩盖更大的损失。这些局部区域研究可以补充加深全球指标,帮助人类设置地方行动目标。

图1 1970—2010年全球地球生命力指数(1970年为1)Fig.1 Global living planet index during 1970—2010 (1970=1)

图2 荷兰1990—2012年蝴蝶(46)、蜻蜓(57)和高等植物(1425)的分布Fig.2 Distribution of butterflies (n=46), dragonflies (n=57) and higher plants (n=1425) in the Netherlands 1990—2012

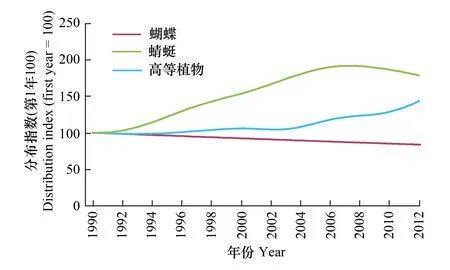

图3 1961—2010年全球生态足迹各组分及变化趋势 Fig.3 Global ecological footprint by component during 1961—2010

2生态严重超载

2.1生态足迹

40多年来,树木砍伐速度超过生长速度,捕鱼数量超过海洋供给能力,二氧化碳排放大大超过森林和海洋吸收能力,人类的自然需求已经超过地球的可供给能力,需要1.5个地球的资源再生能力,才能提供人类目前使用的生态服务。1961年全球生态足迹总量76亿ghm2、生物承载力总量99亿ghm2、生态盈余为23亿ghm2,2010年全球生态足迹总量181亿ghm2、生物承载力总量120亿ghm2、生态赤字为61亿ghm2。半个多世纪来,燃烧化石燃料产生的碳足迹一直是人类生态足迹的主要组分,并且呈上升趋势,1961年碳足迹占人类总EF的36%,2010年碳足迹占比为53%(图3)。

2010年,人均生态足迹最高的10个国家分别是科威特、卡塔尔、阿联酋、丹麦、比利时、特立尼达和多巴哥、新加坡、美国、巴林岛和瑞典,生态足迹总量最高的5个国家占了全球总量的一半,即中国19.0%、美国13.7%、印度7.1%、巴西3.7%、俄罗斯3.7%,10个国家拥有全球60%多的生物承载力,分别为中国11.1%、美国9.6%、俄罗斯7.4%、印度4.9%、加拿大4.0%、印度尼西亚2.6%、澳大利亚2.5%、阿根廷2.4%、刚果民主共和国1.6%。中国是世界人口最多的国家,尽管人均生态足迹(2.2ghm2)低于全球平均水平(2.6ghm2),排第76位,但由于人口基数大,中国以30亿ghm2的生态足迹总量位居全球第一。美国人口仅为中国的四分之一,但因巨大的人均消费,总量排名第二。印度人均EF第136位、总EF第三,巴西人均EF第53位、总EF第四,俄罗斯人均EF第42位、总EF第五。

全球7个地区中,1961年和2010年人均EF由大到小排序均为北美、欧盟、非欧盟、拉丁美洲、中东和中亚、亚太地区、非洲。人口数量的不断增加和高人均生态足迹的双重效应,让人类施加在地球上的资源压力成倍增加。非洲人口增长272%,而人均EF几乎没有变化,人口的快速增长是造成总生态足迹增长的主要原因。北美、拉丁美洲、中东和中亚、亚太地区人口数量和人均EF都有较大增长,但人口增长仍然是主要原因。欧盟国家人口增长和人均EF增长比较均衡,非欧盟国家因人口数量减少总生态足迹呈减少趋势。

2.2水资源,水足迹

为引导缺水国家和地区通过水资源密集型的农产品贸易减少水赤字,Allan[12]提出虚拟水概念,表示个人、企业、国家与地区因生产和消费所占用的水资源量。水足迹的概念与生态足迹相似,Hoekstra[13]最早提出,指一定区域内所有产品和服务所需要消费的累计虚拟水含量。根据水资源利用类型,水足迹由绿水、蓝水与灰水足迹三部分组成,绿水足迹为农田所蒸发的储存在土壤中的雨水水资源,蓝水足迹为消耗使用的淡水水资源,灰水足迹是社会生产与服务过程中所产生的污水水量。生产水足迹反映一个国家家庭、工业、农业所有的用水状况。全球生产水足迹排名中,印度、美国、中国、巴西和俄罗斯以大量的绿水足迹位居前五名。世界很多国家,农业生产靠雨水灌溉,雨养农业中绿水使用量是蓝水使用量的7倍。农业生产占全球水足迹的92%,其中78%的农作物生产靠降雨灌溉。全球已有超过200个流域26亿7千万人每年至少一个月严重缺水,表明全球蓝水短缺已经日益加剧。淡水物种地球生命力指数从1970年以来下降76%,是陆生物种和海洋物种地球生命力指数下降的2倍左右,也反映了蓝水短缺对淡水物种的明显影响。

2.3陆地、海洋、淡水小尺度评估

如果只关注全球和国家发展趋势,则会忽略小尺度景观、流域和生态系统的实际信息,因此陆地、海洋、淡水小尺度分析必不可少。小尺度区域的评价指标、模型和措施,可以补充完善地球生命力指数、生态足迹和水足迹,反映人类目前所处的环境状态,引导人类未来的前进方向,促进国家、企业和各类机构衡量经济、社会和环境目标实施的进展情况,反思不同选择的行动风险。

2.3.1陆地:保护区、森林和土地利用变化

建立和维护自然保护区,识别最重要区域并进行时、空监控是遏制生物多样性继续下降的重要措施。全球已超过10000个保护区,覆盖率超过所有土地面积的14%。这些保护区大多分布在高海拔、高纬度、低生产力的土地,温带草原、地中海栖息地和热带森林没有建立足够的保护区,生物多样性十分脆弱。由于保护区降级、规模缩小和退化,目前被保护栖息地的生物多样性依然面临威胁。

WWF和国际应用系统分析研究所(IIASA)指出地球森林面积和质量呈下降趋势,严重影响了森林陆生生物多样性和生态服务功能,并早已超出森林吸收人类碳足迹的承受能力。为此,WWF建立一个2020年之前实现零森林采伐和零森林退化的全球目标。但现在森林采伐趋势对生物多样性丧失和气候变化已造成不可逆转的影响,即使延迟到2030年实现“零采伐和零退化”目标,也意味着全球额外69万hm2的森林将会消失,额外23Gt二氧化碳排放。WWF和IIASA结合历史趋势和计划需求,建立森林生命力模型,分析未来各种情况下可能的土地利用变化,并指出只有更好管理和更有效率利用土地,才能从现在到2030年在不造成森林退化和丧失情况下满足全球对食物和森林产品的需求。据此,可能的解决方案是发展更好、更有效和更少的资源密集型农业,减少高收入国家土地密集型的肉类消费,提高能源利用率和生产效率,增加纸和木材的循环再利用等。

2.3.2海洋:渔业和沿海发展

图4 “地球边界”框架Fig.4 The planetary boundaries framework 气候变化Climate change, 海洋酸化Ocean acidification, 平流层臭氧耗尽Stratospheric azone depletion, 氮循环Nitrogen cycle, 磷循环Phosphorus cycle, 全球淡水使用Global fresh water use, 土地使用变化Change in land use, 生物多样性丧失Biodiversity loss, 大气气溶胶负载Atmospheric aerosol loading,化学污染Chemical pollution, 生物地质化学流边界Biogeochemical flow boundary

过度捕捞、海洋污染、沿海基础设施发展、海运、采矿、外来物种入侵及气候变化和海洋酸化等对海洋生态和鱼类造成严重威胁。鱼类比例从1974年的90%下降到2011年的71.4%,其中28.8%过度捕捞、61.3%充分利用、可持续捕捞9.9%。两年公布一次的世界渔场和水产业状况报告也证实了1970年以来海洋渔业的下降趋势。目前,捕鱼趋势已从公海转移到更深和远离沿海的海域,若继续过度捕捞,新渔场也会资源耗尽,导致社会和经济恶化,严重影响食品安全和沿海社区生计。

2.3.3淡水:WWF′s Water Risk Filter

满足所有用水者需求取决于流域的监控水平,水足迹帮助国家、政府、企业和个人了解生产和消费的用水量,但单靠用水量是不足以证明环境的决定作用。水危机的产生是由于流域内所有用水者用水的总和,即使用水者能够充分利用或者只用相对较少的水量,也会面临一定程度的水危机。所以,完善的工具和手段可以更好地评估河流流域水平的特定风险和潜在影响,如WWF′s Water Risk Filter。WWF′s Water Risk Filter综合考虑了水可获取性、总需求、水质和生态系统状况、治理和监管事务、用水者潜在信誉风险(尤其公司)。其中,公司特定风险指公司用水依赖、潜在污染处理、供应链风险、水法规或特定许可的可预见变化、公司与当地利益相关者的联系等100多个指标。WWF′s Water Risk Filter还包括指导政府、机构和公司企业制定缓解水危机的战略方法、检验成效的多个工具指标,并提供了解决全球淡水短缺的案例:如何从众多指标的可靠数据中制定更知情、更有价值的决策、行动方案,并取得预期成果。

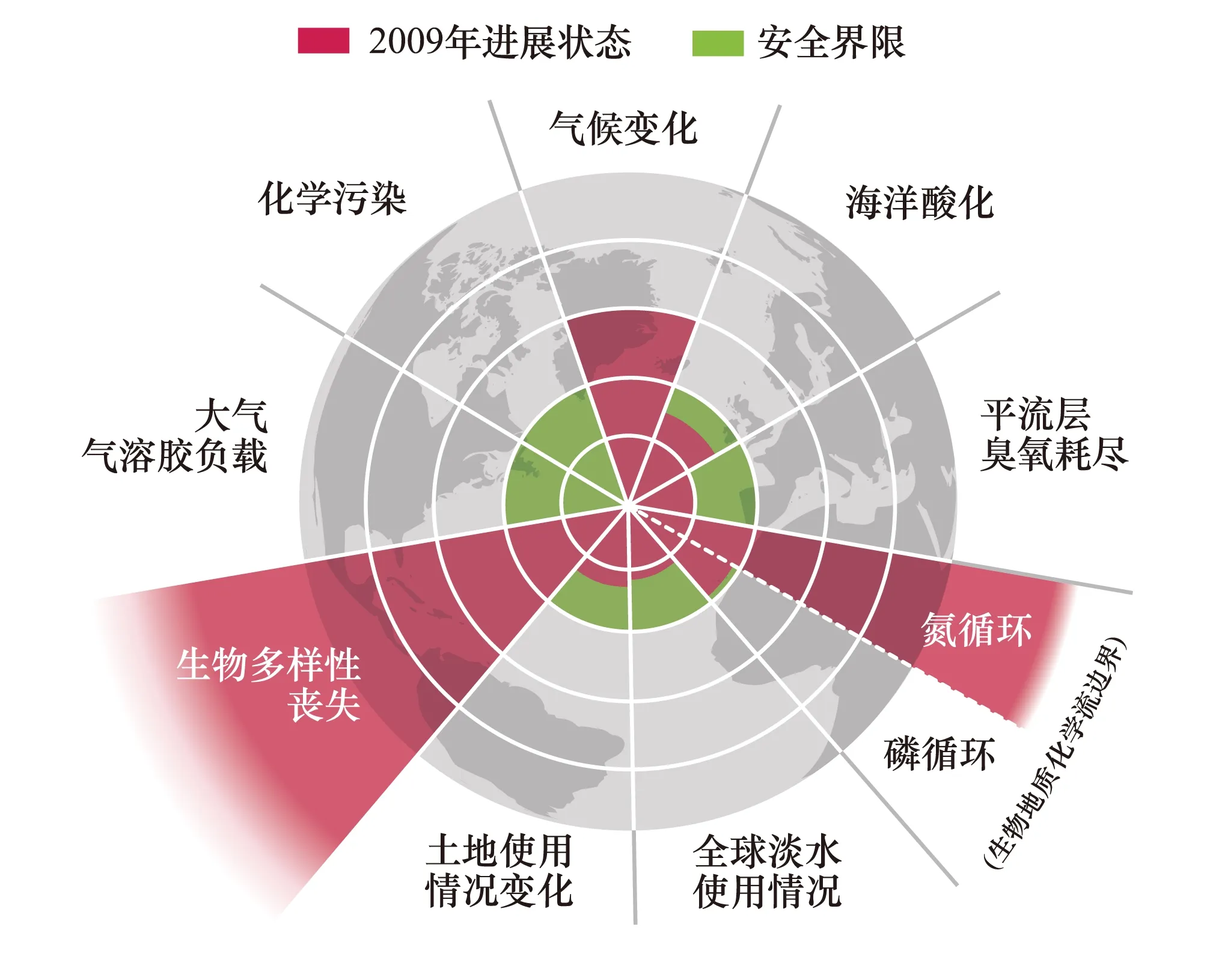

3跨越“地球边界”

不仅仅地球生命力指数、生态足迹、水足迹警示人们地球生态环境已经严重超载,其它很多指标和方法也可以帮助研究者和公众了解人类对地球健康的影响,the Stockholm Resilience Centre提出的“地球边界”概念(图4)就是其中之一。“地球边界”框架基于现有最高科学水准,识别出对人类产生重大影响、调节地球生态环境稳定性的9个环境过程(9个边界),并试图为每个环境过程界定出安全边界。超出这些边界,人类会进入一个有可能发生消极突变的危险区。尽管无法确定地判断准确的转折点,但生物多样性丧失(LPI急剧下降)、气候变化和氮循环3个“地球边界”已显示被打破,并且对人类健康及人类所需要食物、水和能源产生了明显影响。生物多样性的丧失印证了气候变化造成的地球生命力指数下降,气候变化改变氮循环,三者是一个相互联系、相互影响的整体。最近研究表明,淡水系统中的磷负荷已超过可持续发展水平。

“地球边界”为地球生命界定了一个“安全运行空间”,为人类子孙后代提供了一个持续发展和创造繁荣的最佳机遇。自2009年提出以来,引起学术界广泛的争论,这些争论促进了个人边界的科学评价,并影响了商业和政策议程。从“全新世”期间了解并获益的世界能否存续,依赖于现在作为地球管理员的人类所采取的行动。正如必须把生态足迹下降到生物承载力范围内,地球边界试图提出科学合理的措施,帮助人类重新调整发展策略、商业模式和选择生活方式,促进世界过渡到可持续发展水平。

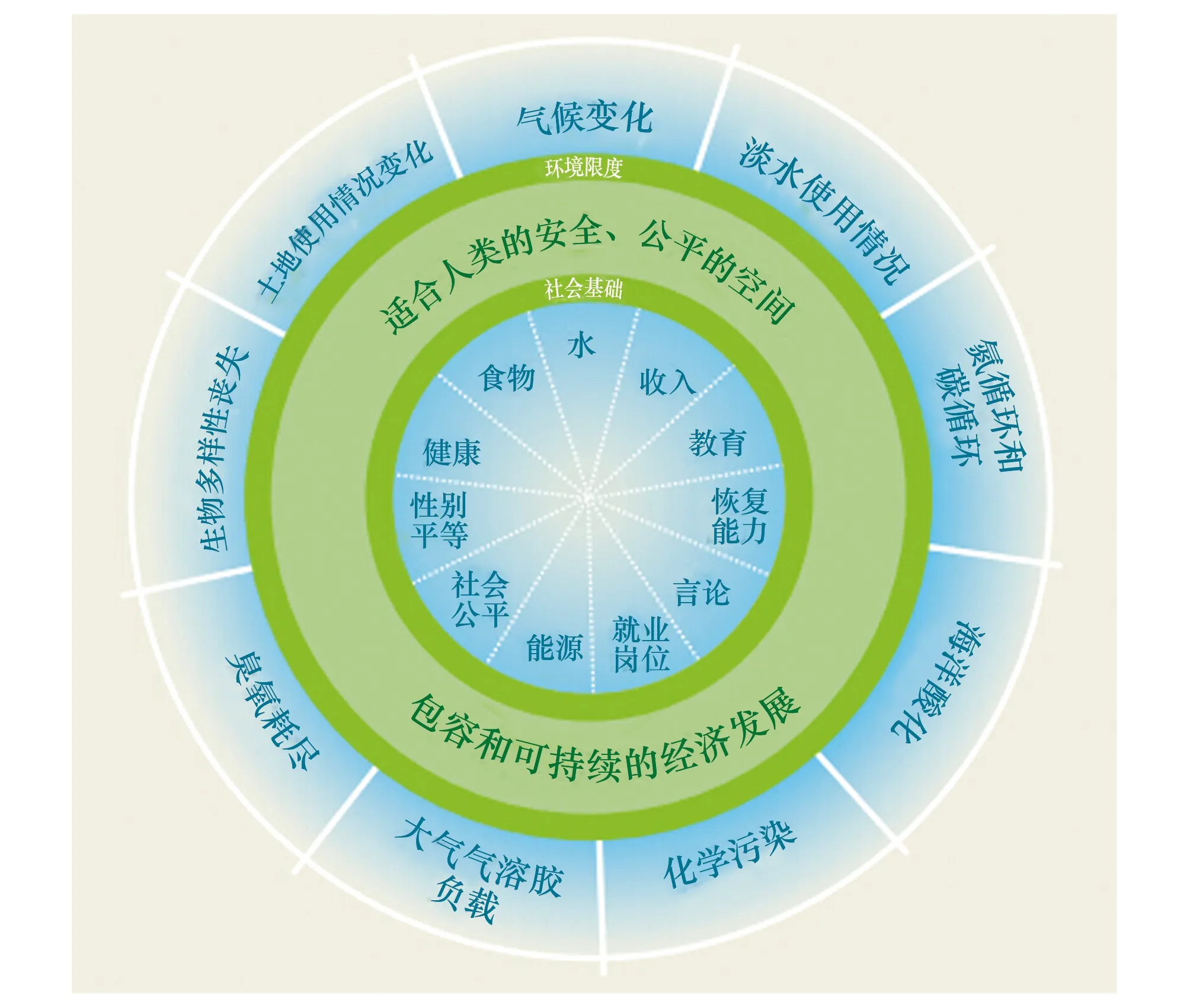

图5 “乐施会”的甜甜圈——适合人类安全并公平运行的空间Fig.5 The Oxfam doughnut——A safe and just operating space for humanity

图6 国家收入(2013)和地球生命力指数Fig.6 World Bank country income groups (2013) and LPI

乐施会甜甜圈(Oxfam Doughnut,图5)将生物多样性丧失、土地使用变化、气候变化、淡水使用、氮循环和磷循环、海洋酸化、化学污染、大气气溶胶负载、臭氧耗尽等变化过程可视化地放在一起,将“地球边界”和“社会底线”两个复杂概念糅合在一起,呈现一个适合人类安全并公平运行的空间。“地球边界”和“社会底线”之间的空间是人类安全和公平发展的“甜甜圈”。安全是因为它为环境临界点留有足够的空间,公平是因为它确保了每个人都达到一定的健康、富裕,得到一定的权利和参与度。地球边界概念还在“一个地球”观念基础上提出有关公平与发展问题,正如超过环境承载力上线会产生环境所无法承受的压力一样,低于“社会底线”标准也存在人们无法接纳的人权剥夺问题。乐施会甜甜圈表明人类需要一个新的可持续经济模型,不超越地球边界同时提高社会底层公民地位,世界经济必须改变一味追求经济增长而不考虑经济发展的质量和分布,人类必须关注最需要经济增长的贫穷人,重新分配权力、财富和资源。

4区域公平失衡

人类对地球压力已经超过几个地球边界,少数人使用绝大部分资源,大多数人却为了少数人蓬勃发展和高贵生活被排除在外。

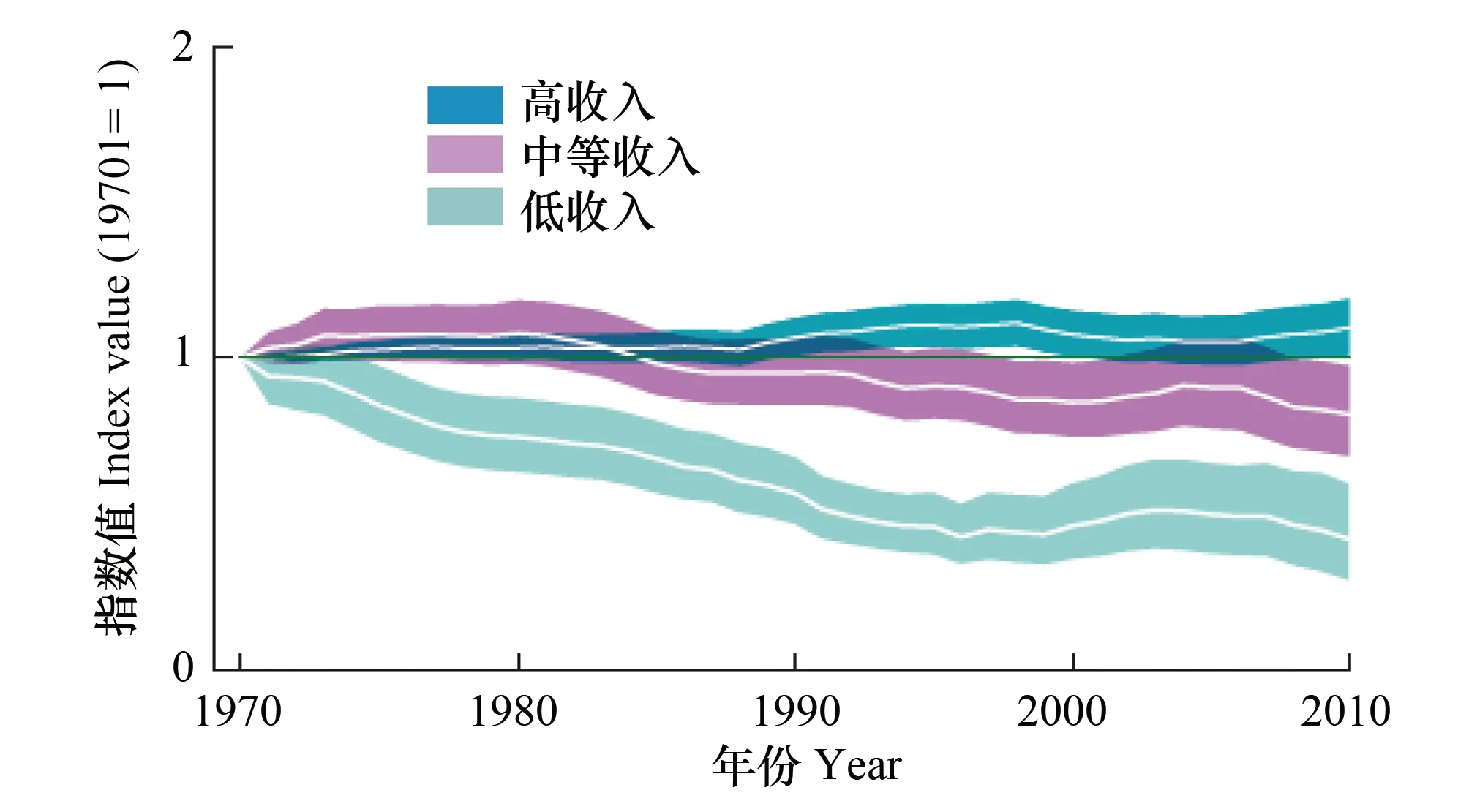

4.1地球生命力指数与收入

图6显示国家收入水平不同,LPI变化趋势呈现明显差异:高收入国家生物多样性有所增加(10%),中等收入国家呈下降趋势(18%),低收入国家显著下降(58%)。然而,这掩盖了1970年以前欧洲、北美及澳大利亚等地区大规模生物多样性丧失的事实,反映高收入国家将生物多样性丧失及其影响转嫁给低收入国家,这也是一种进口资源方式。低收入国家生物多样性下降趋势是灾难性的,后果不仅作用于自然也作用于人类。

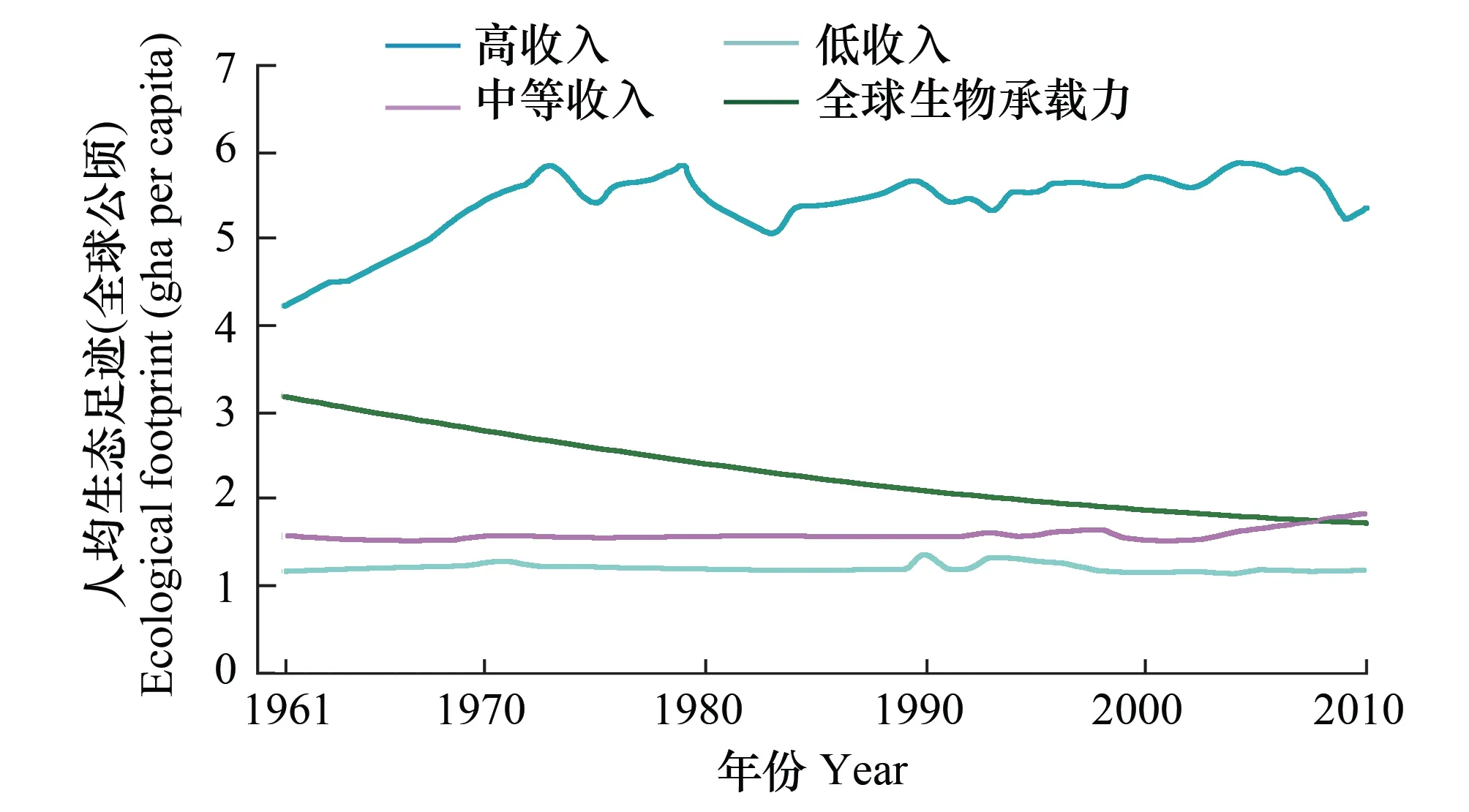

图7 1961—2010年高收入、中等收入和低收入国家人均生态足迹Fig.7 Ecological footprint per capita in high-, middle- and low-income countries between 1961 and 2010

4.2生态足迹与收入

半个多世纪以来,大多数高收入国家人均生态足迹均已超过地球上人均可获得的生物承载力,依靠进口其他国家的生物承载力弥补超载。中低收入国家人均生态足迹相对较小且增长很少,高收入国家人均生态足迹是低收入国家的5倍。为了维持全球生态平衡,必须减少生态足迹,而减少生态足迹的潜力随社会和经济条件而异,特别取决于收入水平。中低收入的国家没有减少资源利用的余地,因此只能提高自身的绝对收入水平;高收入国家在保持和提高生活质量基础上,可以试图减少人均生态足迹。世界上最贫穷人口是最易受影响的弱势群体,但食物、水和能源安全这些相互关联的问题却在影响着每一个人。因此北美和欧盟国家在道义上承担向贫困国家和地区提供资金、技术的特别责任,协助世界经济过度至更具可持续性的健康发展前景(图7)。

4.3生态足迹与人类发展指数

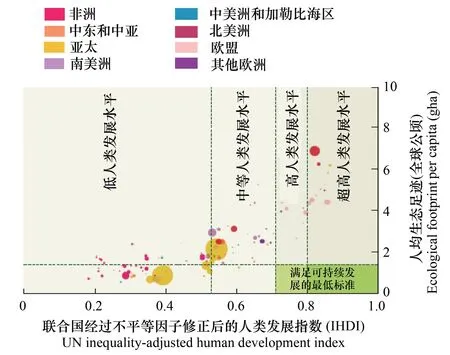

图8 生态足迹与经过不平等因子修正后的人类发展指数(最近一年)Fig.8 Correlating the ecological footprint with IHDI (latest data sets)一个圆点表示一个国家,颜色代表不同的地理区域,大小代表人口规模

刚果民主共和国拥有丰富的生物承载力和自然资源,但居民生态足迹全球最低,一直处于联合国发布经不平等因子修正后的“人类发展指数”榜尾。从长远看,刚果人民要满足自身需求并改善发展前景,唯一方法是自然资源的可持续管理和使用。旨在为高收入国家不可持续生活方式提供能源的Virunga石油开采,给少数人带来短期利润,但不可能实现真正发展:因为在尼日尔三角洲地区,自发现石油以来,贫穷和不平等指数已呈现比以往更糟糕的发展趋势。从全球看,一个国家要实现可持续发展,人均生态足迹必须小于地球所提供的人均生物承载力,同时保持体面的生活标准。前者意味着人均生态足迹必须小于1.7ghm2(在全球各国适用而不导致全球生态超载的最大值),后者可定义为联合国经过不平等因子修正后的人类发展指数(IHDI)高于或等于数值0.71,目前没有一个国家同时达到这两个标准,处于图8右下角的全球可持续发展象限内。然而,一些国家正朝着正确的方向发展,发展道路因不同国家而异。一些国家的人类发展水平大幅提升,而生态足迹增长较小,而另一些国家在保持较高发展水平的同时实现了生态足迹下降。其中,中国和美国表现出令人惊讶的态势。中国最近10年随着资源利用加速,促进发展水平提高。美国在遭遇最近一次经济危机后,人均生态足迹急转直下。每个国家都在为可持续发展而努力,在人类发展指数提高或维持的同时降低生态足迹成为地球上每个国家必须面临的挑战。低收入国家生态足迹最小,生态系统却遭受最大破坏,高收入国家较高的人类发展水平是以高生态足迹为代价,如何转变这一关系是全球面临的关键挑战。

4.4人口增长与生态超载

全球人口快速增长是地球超载的重要原因。世界人口分布极不平衡,全世界25%的国家承担着90%的人口,这些地方最不发达国家也是人口增长的主要区域。据预测,未来一半的人口增长发生在八个国家:尼日利亚、印度、坦桑尼亚、刚果民主共和国、尼日尔、乌干达、埃塞俄比亚和美国,仅美国人均生态足迹位于世界前列,其他7个国家人均生态足迹均很小。不发达国家人口增长大,在生物承载力一定情况下,对环境和生态的破坏也相应增大。发达国家高生态足迹换取的高速发展,使不发达国家和地区承受着较大生态赤字的负面效应。1961—2010年,科技进步、农业投入和灌溉提高每公顷生产用地(尤其耕地)平均产量,地球生物承载力总量由99亿ghm2提高至120亿ghm2。然而,同期全球人口由31亿增至近70亿,致使人均生物承载力由3.2ghm2减少至1.7ghm2,人均EF由2.5ghm2增至2.6ghm2。所以,尽管生物承载力在全球范围内有所增加,但现在已经不够分配了。随着世界人口预计在2050年和2100年分别达到96亿和110亿,可供每个人使用的生物承载力还将进一步缩水。土壤退化、淡水短缺和能源成本上升,也促使未来生物承载力的持续上升更具挑战。

5“一个地球”生活

LPI下降和生态超载不是不能克服,现在全世界的人们正在寻找更好的方法在地球生物承载力范围内使用和分享自然资源,这种方法涉及环境、社会和经济利益。WWF指出必须“一个地球”生活,提出保护自然资源、提高生产效率、转变消费模式、引导资金流向和公平管理资源等一系列解决方案,并提供了“一个地球”视角在行动的大量案例:(1)WWF正在与智利当地社区、渔民和水产养殖者、政府、金融机构、零售商等合作伙伴密切合作,致力于建立一个沿智利沿海,跨越智利海域,延伸到公海、至少覆盖智利沿岸海域10%的海洋生态网,保护世界上最重要的海洋生态系统之一——包括蓝鲸、鲑鱼生产和社会公平的海洋保护系统。(2)上海推出举措鼓励都市农业发展政策,鼓励家庭和商业楼屋顶装置太阳能,减少温室气体排放,增加就业机会;WWF与四川和陕西大熊猫自然保护区合作,积极推广周边农村社会节柴灶项目,大幅提高燃具效率,减少碳排放,促进保护区森林植被恢复。(3)2013年12月,风力发电提供了丹麦用电量需求中的57.4%,作为几十年创新与政策支持取得的成果,丹麦政府奖励风力发电长期投资,大规模利用风能,减少温室气体排放。(4)乌干达和卢旺达建立世界极危物种山地大猩猩自然保护区和发展生态旅游业,部分收入用于支持社区主导的健康、教育、基础设施和生计等项目,提高人类发展水平,不仅使当地社区受益,也促进了山地大猩猩种群数量的恢复,当地居民对保护森林有了更大动力。其他如南非保护湿地的种植园农业、刚果民主共和国Virunga国家公园、伯利兹珊瑚礁和红树林等海岸管理计划、澳大利亚保护大堡礁的高效甘蔗种植、地球一小时城市挑战等项目。

参考文献(References):

[1]WWF.Living Planet Report 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

[2]Rees W E, Wackernagel M, Testemale P. Ourecological footprint: reducing human impact on the earth. Gabriola Island: New Society Publishers, 1998.

[3]Rees W E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. Environment and Urbanization, 1992, 4(2): 121- 130.

[4]Wackernagel M. Methodological advancements in footprint analysis. Ecological Economics, 2009, 68(7): 1925- 1927.

[5]张志强. 地球难以承载人类重负——《生命行星报告2004解读》. 地球科学进展, 2005, 20(4): 378- 383.

[6]徐中民, 程国栋, 张志强. 生态足迹方法的理论解析. 中国人口· 资源与环境, 2006, 16(6): 69- 78.

[7]陈成忠, 林振山. 追踪物种丧失· 聚焦生态超载· 共享一个地球——《2006地球生命力报告》解读. 生态学报, 2007, 27(11): 4886- 4894.

[8]蒋依依, 王仰麟, 卜心国, 王建华. 国内外生态足迹模型应用的回顾与展望. 地理科学进展, 2005, 24(2): 19- 20.

[9]梁艳, 张琦, 余国培. 诠释地球生命力报告: 1998—2010. 世界地理研究, 2012, 21(2): 35- 40.

[10]方恺, Reinout H. 自然资本核算的生态足迹三维模型研究进展. 地理科学进展, 2012, 31(12): 1700- 1707.

[11]周晓艳, 张文妍, 叶信岳, 甘甜, 韩项. 1992—2012年国际生态足迹研究文献计量分析. 地理科学进展, 2014, 33(3): 1700- 1707.

[12]Allan J A. Virtual water: a strategic resource global solutions to regional deficits. Groundwater, 1998, 36(4): 545- 546.

[13]Hoekstra A Y, Hung P Q. Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade // Value of Water Research Report Series (No. 11). Delft: UNESCO-IHE Institute for Water Education, 2002.

基金项目:江苏省环境演变与生态建设重点实验室2014开放基金(201401); 资源枯竭城市转型与发展研究中心开放基金(Kf2013y08)(湖北省人文社科重点研究基地)

收稿日期:2015- 01- 25; 网络出版日期:2015- 08- 26

*通讯作者

Corresponding author.E-mail: chenchengzhongbu@163.com

DOI:10.5846/stxb201501250196

陈成忠,葛绪广,孙琳,邵冬,柯文莉.物种急剧丧失·生态严重超载· 跨越“地球边界”· 区域公平失衡· “一个地球”生活.生态学报,2016,36(9):2779- 2785.