陕西关中地区旱涝演变规律和21世纪旱涝特点分析*

雷向杰,李 茜,王 娟,李化龙,李红梅,雷天骄

(1.陕西省气候中心,陕西 西安 710014;2.陕西省农业遥感信息中心,陕西 西安 710014;3.西北大学,陕西 西安 710127)

陕西关中地区旱涝演变规律和21世纪旱涝特点分析*

雷向杰1,李茜1,王娟1,李化龙2,李红梅2,雷天骄3

(1.陕西省气候中心,陕西 西安 710014;2.陕西省农业遥感信息中心,陕西 西安 710014;3.西北大学,陕西 西安 710127)

摘要:基于关中地区1961-2014年降水资料,集成关中地区气象干旱和洪涝以及农业、水文旱涝的已有研究成果,利用线性趋势分析等统计方法,对关中地区旱涝现状和演变规律进行分析,结果显示:①近50多年关中地区旱涝变化总趋势为降水减少,气象干旱日数增多,强度增强,水文干旱、农业干旱趋于严重;②关中地区旱涝年代际差异明显,1990年代降水最少,气象干旱和水文、农业干旱最为严重,1980年代前期降水最多,洪涝最为严重;③21世纪以来关中地区降水呈增多趋势,气象干旱日数减少,强度减弱,洪涝频次有所增加;④预计关中地区未来5年降水略增,洪涝频次可能增加。

关键词:关中地区;旱涝;变化趋势;年代际变化;趋势预估

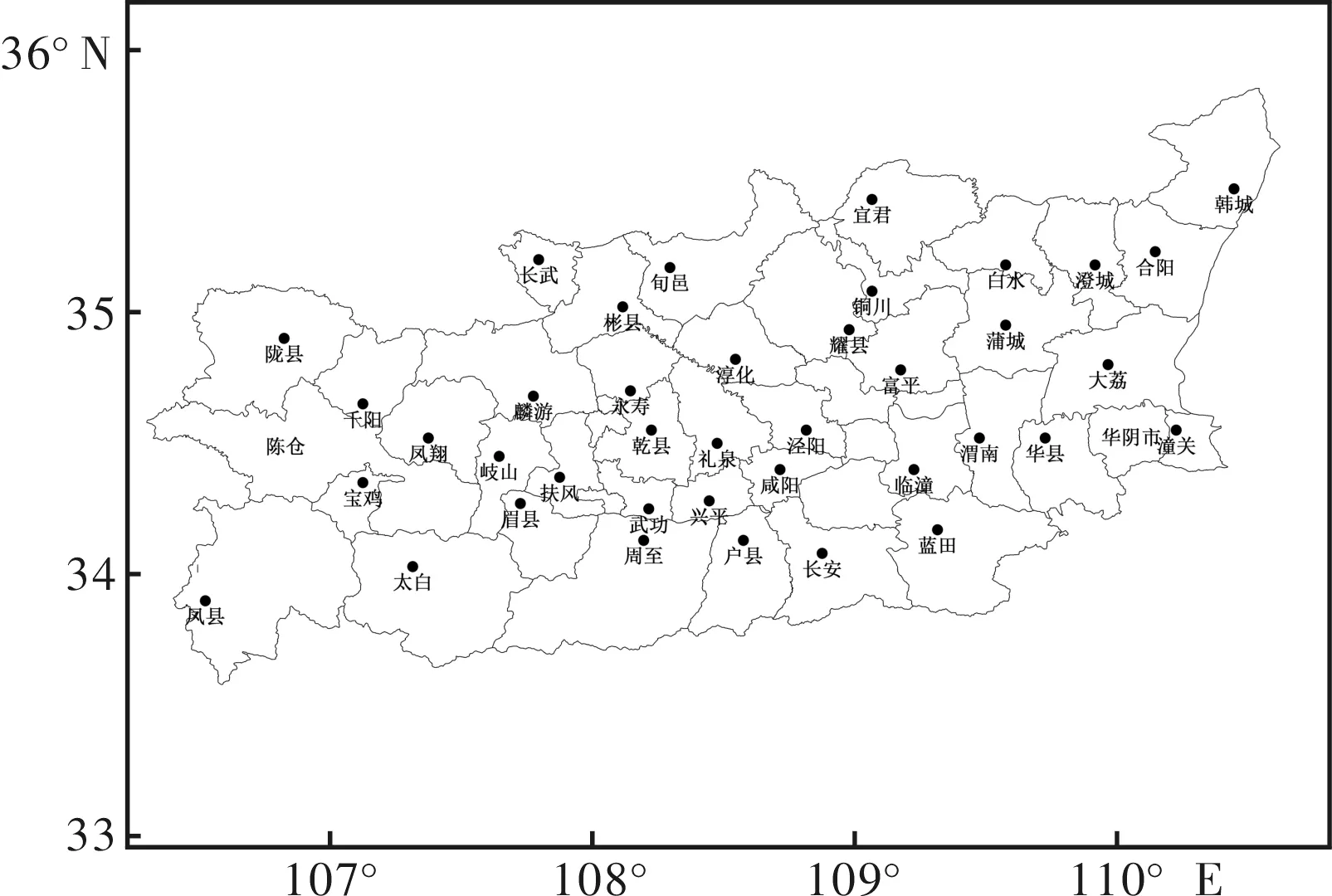

关中地区位于陕西省中部,西起宝鸡,东至潼关,海拔325~800 m,面积约3.4×104km2,包括5市的44个县(区、市),占陕西省面积的16.5%。关中地区是陕西省主要农业区和工业集中分布带,关中―天水经济区是国家西部大开发中确定的三大重点经济区之一。干旱是关中地区出现最多,持续时间最长,危害范围最广的自然灾害,关中地区中东部为严重旱灾风险区[1-6];洪涝是关中地区造成人员伤亡最多的气象灾害,关中地区东南部三门峡水库回水线顶端的“二华夹槽”是全国重点防汛地段之一[7-8]。

研究关中地区旱涝的成果不少,但分析关中地区降水演变特点和格局变化,分析21世纪以来关中地区降水变化特点及其未来变化趋势,集成旱涝研究已有成果综合分析今后关中地区旱涝发生频率变化及其影响的成果很少。本文对关中地区近50多年降水变化特点进行分析,对关中地区旱涝演变规律和格局变化以及21世纪以来关中地区旱涝特点和变化趋势进行分析,旨在为关中地区今后防灾减灾和水资源合理利用提供参考。

1关中地区旱涝时空分布特点

关中地区年均降水量500~750 mm,呈南多北少、西多东少的特点。年降水变率16%~18%,高值区分布在中东部的咸阳、高陵、富平、大荔一带[8]。降水最多年和最少年比值在2.43~3.74。6-9月降水量占全年降水的70%左右,7-8月为主汛期。关中地区年均气象干旱日数为90~180 d,年干旱频率50%以上,中东部达60%以上。干旱频率春季30%左右,夏季30%~60%(中东部50%~60%),秋季40%左右,冬季30%左右。关中平原年均重旱和特旱日数21~55 d,其中特旱10~20 d,夏季重度以上干旱发生机率较大,为15~20 d,较其他各季明显偏多[9]。关中地区春季首场透雨出现日期(单站过程降水量≥20.0 mm,或日降水量≥15 mm降水开始日期)为4月10-20日[8],夏旱和春夏连旱频率较高,春夏连旱占总数的38%,干旱主要时段在6、7、8三个月。1980年代后期开始关中地区旱灾发生频率明显增加,强度加大,持续时间延长,旱灾有明显的加重趋势[11,13-14]。

关中地区年均暴雨日数西部0.7~1.2 d,中东部0.3~0.7 d,暴雨频次7-8月最多,6月和9月次之。暴雨造成的死亡人数1970、1980年代最多,近10年明显减少[12,14],但1960年代以来,暴雨洪涝灾害造成的受灾人口和农作物受灾面积总体呈增加趋势,严重洪涝多发于夏季[8]。连续降水日数大于4 d,过程降水量大于20 mm的连阴雨年均4~5次,夏秋季各1~2次,春季不到1次,大多数连阴雨发生在7~9月[5]。关中地区汛雨开始日期(6月起单站第一次过程降水量≥30mm降水开始日期)多为6月26日-7月1日,平均终日(最后一次≥30mm降水过程开始日期)为9月25日[8]。1961年以来连阴雨对年降水量的贡献率呈减少趋势,关中西部贡献率减少最明显,为3~5%/10年,东部2~3%/10年。1960、1980年代年连阴雨天气频次偏多,1970年代、1990年代和2000年代连阴雨频次较少。

图1 关中地区各县(区)气象站分布图

2关中地区旱涝演变规律

2.1近50多年关中地区旱涝变化趋势

2.1.1关中地区降水变化趋势

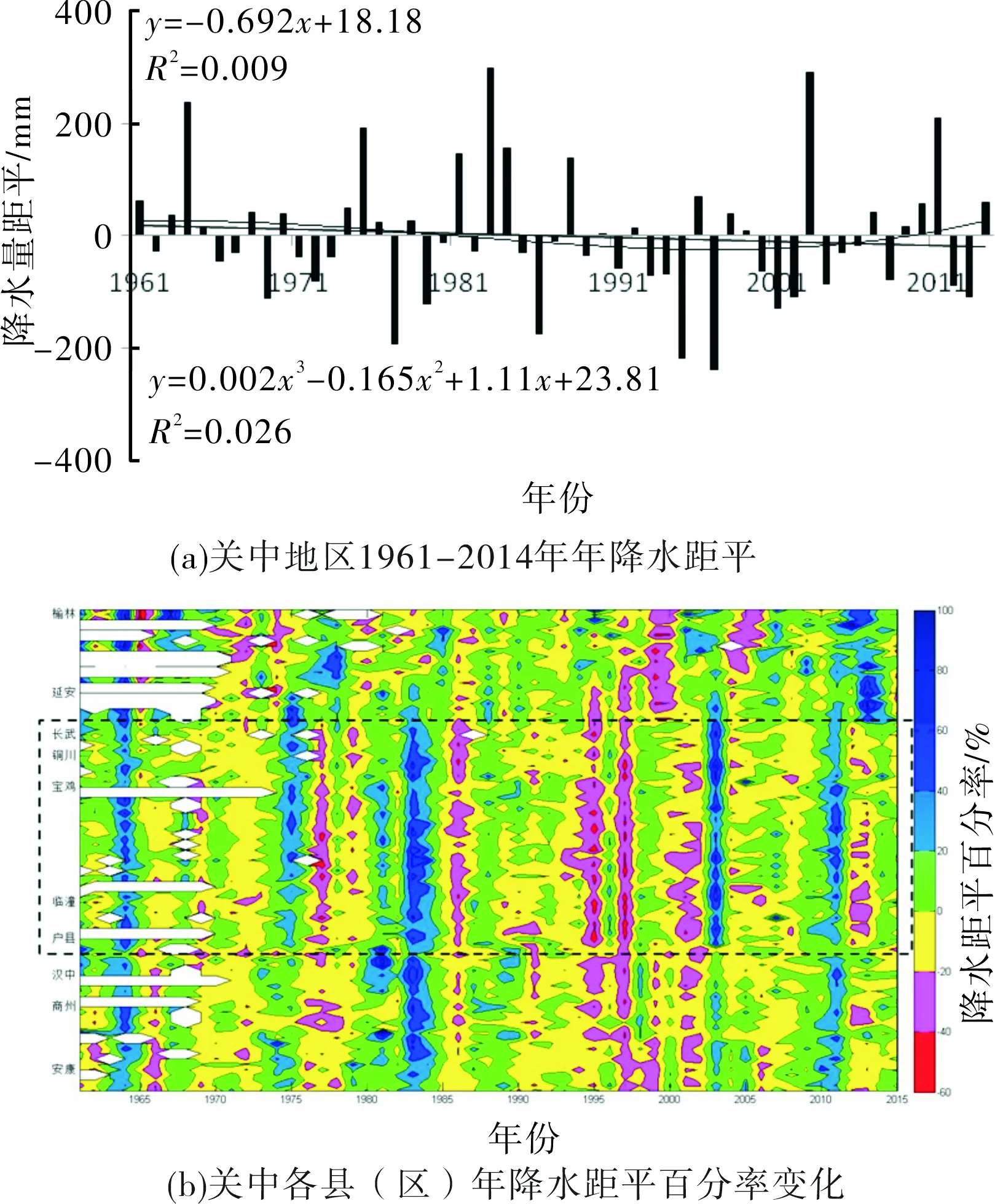

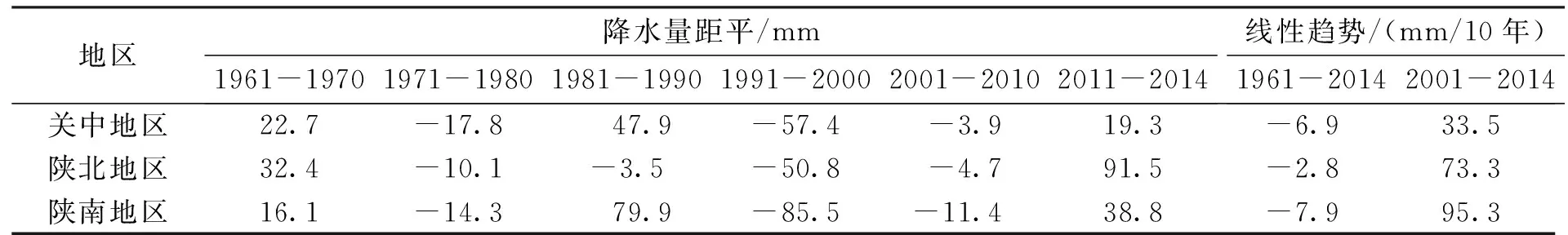

近50多年关中地区降水总体上呈减少趋势[10-12],多数地区年降水量线性减少率在10 mm/10年左右,整个地区平均降水量1961-2010年、1961-2012年和1961-2014年线性减少率分别为-10.5 mm/10年、-6.8 mm/10年和-6.9 mm/10年(图2、表1)。

图2 1961-2014年关中地区年平均降水距平(a)和各县(区)年降水距平百分率(b)变化图(图中方框内为关中地区,下同)

地区降水量距平/mm1961-19701971-19801981-19901991-20002001-20102011-2014线性趋势/(mm/10年)1961-20142001-2014关中地区22.7-17.8 47.9-57.4-3.919.3-6.933.5陕北地区32.4-10.1-3.5-50.8-4.791.5-2.873.3陕南地区16.1-14.3 79.9-85.5-11.438.8-7.995.3

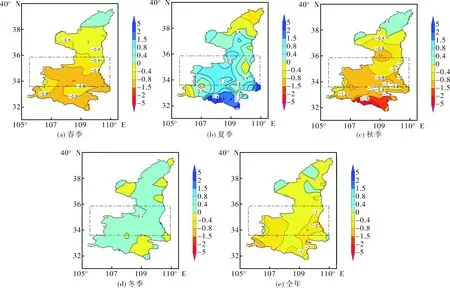

图3 关中地区1961-2014年各季节和年降水量变化趋势分布图

1961-2014年各县(区)年降水量线性减少率仅关中西部凤县为正值,其余均为负值,减少幅度为1~22 mm/10年,东部华县、蓝田、华阴、澄城、富平减少幅度较大。关中地区夏、冬季降水量呈增加趋势,春、秋降水量呈减少趋势(图3),以4月降水减少最为明显,8月降水增加最明显。

2.1.2关中地区气象旱涝变化趋势

关中地区1961-2010年干旱日数和干旱强度呈增多、增强趋势。其中春、秋季干旱日数、干旱强度呈增多、增强趋势,夏季和冬季变化趋势不明显[9]。关中地区中部咸阳市年干旱日数增加率5 d/10年,年干旱日数大于150 d的年份1961-1985年出现2次,1986-2010年出现7次;后25年和前25年相比,特旱年增加33%,重旱年增加25%,中旱年增加20%,轻旱年增加11%,高等级干旱增加趋势较为明显。1960-2010年关中地区涝的比例从1995年前的28.6%下降至25.0%,正常从51.4%减少为31.3%,干旱由20.0%上升为43.8%,关中地区降水减少,干旱化趋势明显[14-15]。

2.1.3关中地区旱涝影响变化

1950-2003年关中地区农业旱灾成灾率呈增加趋势,平均以4.452%/10年的速率增加。农业旱灾成灾率和受灾率呈正相关,而且两者关系密切,相关系数通过信度为0.01的检验。关中地区农业旱灾年均成灾率14.98%,东部渭南市的旱灾出现频率最高为19.57%,铜川市、宝鸡市、咸阳市分别为8.68%,7.61%和2.17%[16]。关中地区夏旱和冬春连旱居多。1961-2011年出现干旱104次,其中夏旱39次,约52%的干旱主要时段集中在6、7、8三个月,其次是前一年10月至次年3月[2]。1961-2008年约62%的干旱主要时段集中在6、7、8三个月[17]。

关中地区降水减少和人类活动对水资源开发利用程度增高,使渭河径流呈现不断减小的趋势,1990年代径流量锐减。渭河华县站(控制全流域面积的97.8%)最丰年1964年为188×108m3,最枯年1995年、1997年为17×108m3。华县站连枯年段出现次数多于连丰年段出现次数,连枯年段最长达11年,连丰年段最长为4年,同时径流年内分配不均,径流主要集中在汛期。1969年以前渭河咸阳站平均年径流量为58.4×108m3,华县站平均年径流量为93.4×108m3,均高于1934-2004年平均值。咸阳站1990-2004年平均年径流量20×108m3左右,不到多年平均值的一半,华县站1990-1999年平均径流量只有多年平均的57.9%[18-21]。

2.2关中地区旱涝年代际变化特点

2.2.1关中地区降水年代际变化特点

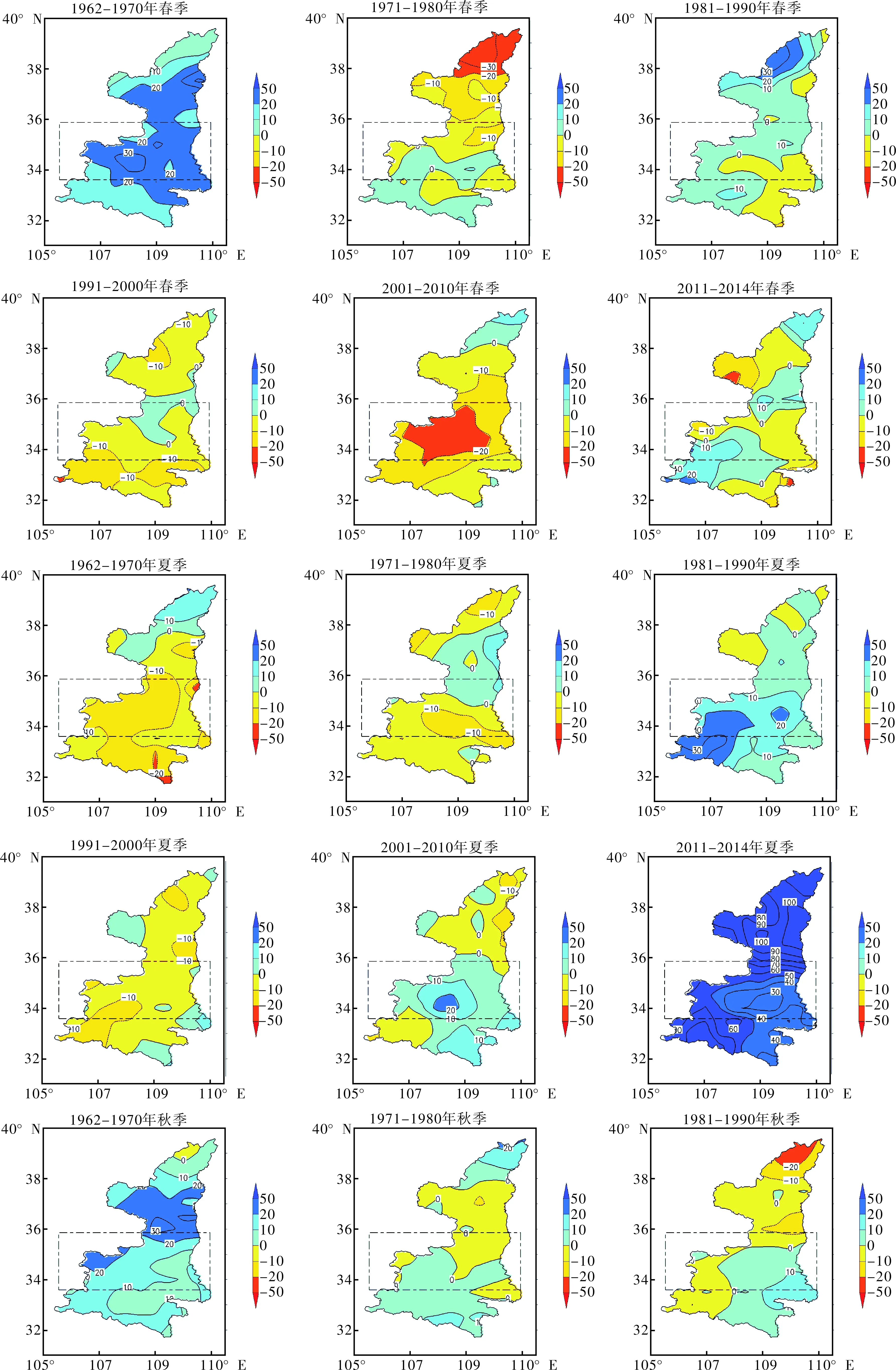

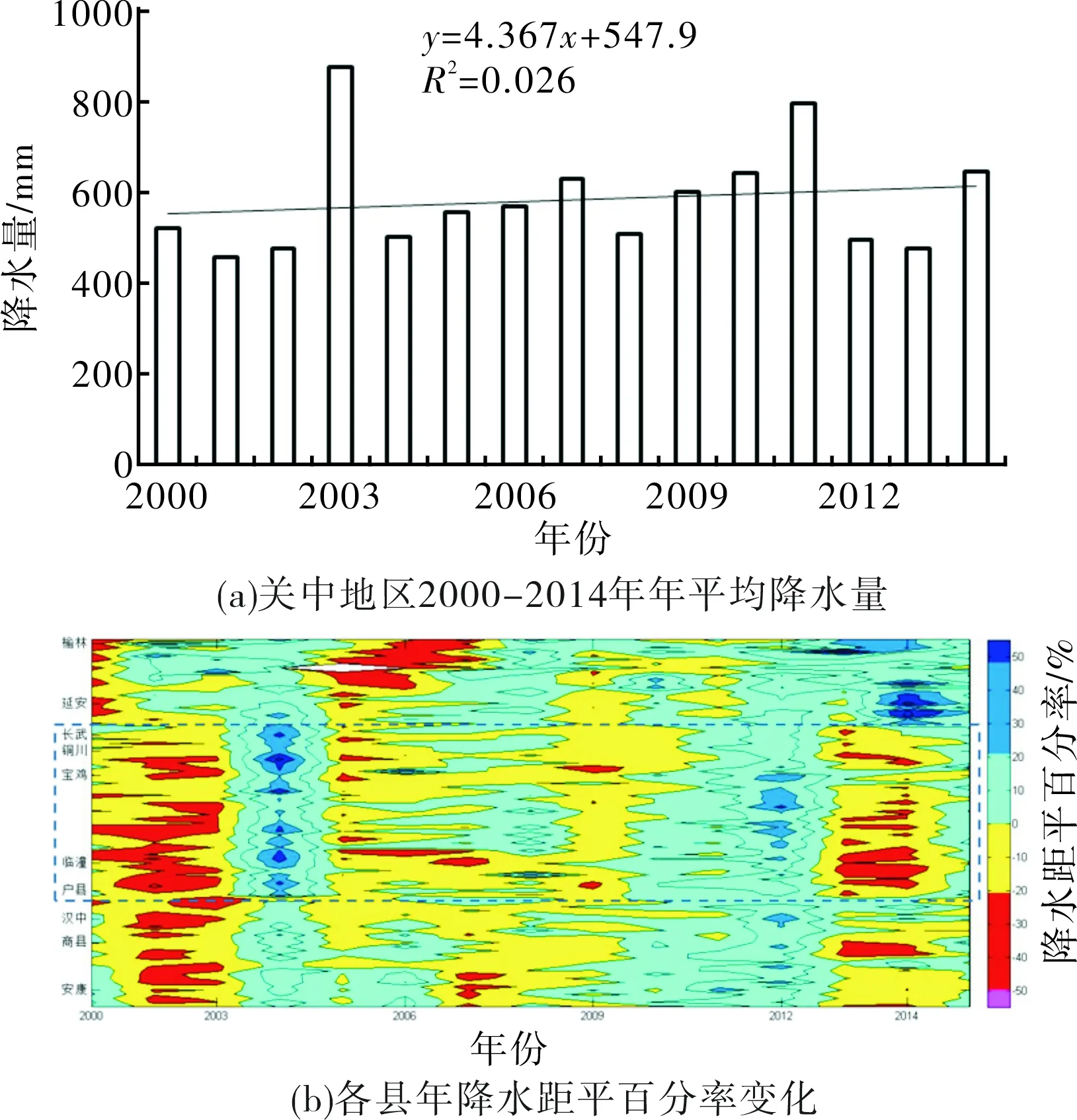

近50多年关中地区年降水量1990年代最少,1970年代次之;1980年代最多,1960年代次之,2000年代降水仍较少,但已接近平均值,相对于1990年代明显增加,近4年降水量偏多(表1)。1990年代是关中地区年降水量最少的时期,多项式拟合表明关中地区平均年降水量在1990年代达到低谷后开始增加(图2)。从表1可知关中地区和陕西其它两个自然区降水的年代际变化特点基本一致。大雨以上降水发生频次1970年代和1980年代偏多,1990年代偏少,2000年以来频次逐渐增加。连阴雨1960年代、1980年代偏多,1970年代、1990年代和2000年代偏少。

从每5年年平均降水量看,关中地区年降水量1981-1985年最大,其次为1961-1965年,1971-1975年,分别较1961-2010年平均值(584.5 mm)多108.7 mm,64.5 mm,17.0 mm。1991-1995年降水量最少,其次为1976-1980年,1996-2000年,分别较1961-2010年平均值少79.8 mm,54.5 mm,36.7 mm。关中地区降水最多年按出现站数多少依次为2003、1983、1964、2011、1981年,最少年依次为1997、1995、1977、1986和1979、2002年。1971-2006年关中地区暴雨频次平均值为34站日,平均每站每年暴雨日数为0.8 d,2003年最多,为76站日,1993年最少,6站日[7]。

2.2.2关中地区气象旱涝年代际变化特点

关中地区1960年代、1980年代前期偏涝,1964、1983、1984为严重涝年。1983年9-10月降水日30~35 d,降水量300~400 mm,日照偏少60%~70%,关中地区大部降水量超过历史同期记录,致使作物贪青晚熟,成熟期普遍推迟了半个

月,矮杆作物被淹,秋收秋种无法进行,棉花严重减产,农业生产损失很大。1983年10月6日华山附近山体滑塌造成陇海铁路中断停车20 h以上。西安北城门裂缝、倾斜,部分城墙垮塌。

图4 关中地区各年代各季节和年降水距平百分率分布图

1990年代偏旱,1995、1997年为严重旱年,1980年代中期至1990年代初旱涝交替,21世纪后正常偏涝年份居多[15、17]。关中地区年干旱日数和干旱强度均具有阶段性变化特征,且变化趋势基本一致。1960年代至1990年代初处于干旱日数缓慢增多、强度缓慢增强阶段,1990年代中后期为干旱日数最多、强度最强阶段,2000年以后干旱日数趋少、强度趋轻。近50多年年干旱日数最多的是1995年,其次为1986、1999和1997年,强度最强的是1995年,其次为1997、1999、1977、1986年。1995-2002年持续性干旱出现8次,其中6次持续5个月以上,持续干旱强度最强的是1998-1999年持续7个月的秋冬春连旱,1997年5-11月春夏秋连旱和1995年2-7月冬春夏连旱。1985-1987年、1994-1997年及1999-2002年出现了连年干旱,1994-1997是关中地区出现连年干旱,且程度最为严重的时段[9]。

2.2.3关中地区旱涝影响年代际变化

陕西每年都有不同程度的旱灾发生,1950-1979年以轻旱为主,1980-2003年以中旱、重旱为主。关中地区农业干旱成灾率1990年代最高,为23.36%,1950年代最轻为4.69%。

以华县和状头水文站的年径流量之和表征渭河流域年径流量,其最大值和最小值分别为1964年212.64×108m3和1995年21.50×108m3,自1989年显著减少。流域出口断面年径流量较长连续丰、枯时段分别为1961-1968年、1995-2001年,且分别于1950-1968年和1982-1993年经历湿润和正常阶段,于1970-1974年、1976-1980年、1994-2007年经历干旱阶段[20]。1990年代是关中地区降水最少的时期,渭河华县站1990年代平均径流量43.0×108m3,不及多年平均值的58%。1995年关中地区大旱,渭河最大支流泾河张家山段出现历时5 d的断流。1990年代渭河林家村、华县、杨家坪水文站实测径流量均值较其1956-2000年均值减少40%以上。粗略估算渭河流域1990年代相对于1956-1979年降水量减少影响渭河流域地表径流减少占同期径流减少量的55%[22-23]。

321世纪以来关中地区旱涝现状分析

3.121世纪以来关中地区降水变化特点

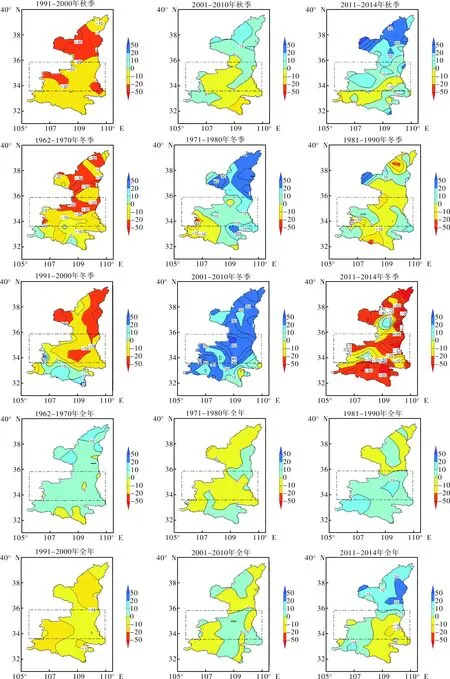

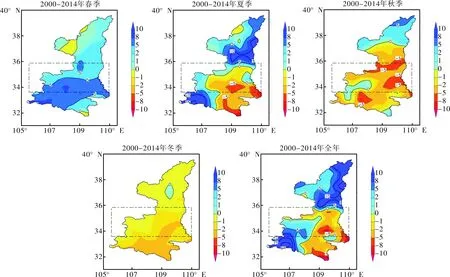

2000-2014年关中地区年平均降水量呈增加趋势,线性倾向率为43.7 mm/10年(图5a),大雨以上降水发生频次逐渐增多。近15年年降水量在关中西部、北部部分地区呈增加趋势,西南部的增加趋势更明显,而东部地区的降水呈减少趋势。其中各季降水量的特点如下:春季关中地区全部呈增加趋势,南部地区增加趋势更明显;夏季西部部分地方、北部部分地方和东部部分地方呈增加趋势,中部大部分地方呈减少趋势;秋季西部部分地方呈增加趋势,其余地方呈减少趋势;冬季整个地区呈减少趋势(图6)。

图5 关中地区2000-2014年年平均降水量(a)和各县(区)年降水距平百分率(b)变化图

3.221世纪以来关中地区气象旱涝特点

关中地区21世纪以来没有发生特别严重的大范围连年干旱,但局域性干旱仍频繁发生,“十年九旱”的现状没有改变。关中地区2008年10月至2009年2月、2010年6月中下旬、2010年11月中旬至2011年2月中旬、2012年6月上中旬、2013年3至5月、2014年7月中旬至8月上旬都出现了比较严重的区域性干旱。

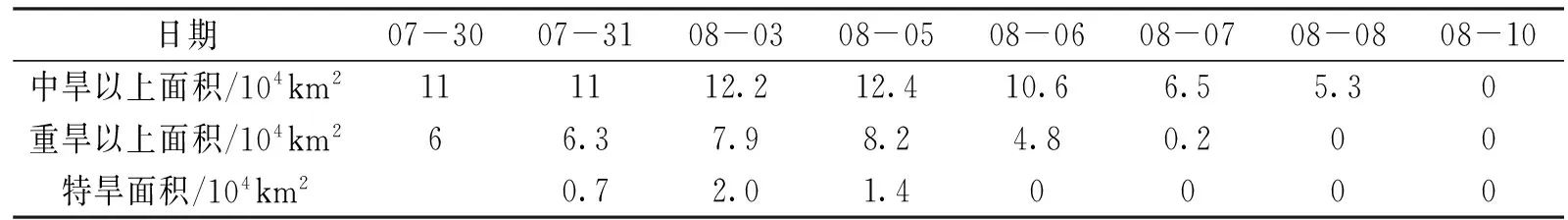

冬季、春季和秋季干旱的持续时间一般都比较长,而夏旱持续时间不一定都很长,但其发展快,强度大,经常造成农作物绝收。例如,2013年春季干旱,气象部门3月29日发布干旱黄色预警信号到5月10日解除预警信号持续42 d。2014年7月底至8月上旬关中地区和商洛市干旱,气象部门7月28日发布干旱黄色预警信号到8月8日解除,持续12 d,但干旱发展非常迅速,表2所示为监测分析的气象干旱面积。

21世纪以来关中地区干旱日数趋少、强度趋轻,洪涝灾害发生频率有所增加。2010年7-8月、2011年9月、2003年8-10月、2014年9月关中地区都发生了较为严重的洪涝灾害。

3.321世纪以来关中地区气象旱涝影响

2008年10月至2009年2月关中地区大部干旱少雨,严重影响冬小麦返青生长;2010年6月中下旬关中地区遭遇严重干旱,大部降水偏少60%~80%,35 ℃以上的高温连续超过11 d,泾河、北洛河、渭河等主要江河径流偏枯30%~70%,洛河下游出口南荣华站连续干涸7 d,农田大面积受旱[24-25];2010年11月中旬至2011年2月中旬降水偏少,关中渭北一带中到重旱[26]。2012年6月上中旬受高温干旱影响,关中西部果区部分果园出现高温“灼伤”和病虫害[27-28];2014年7月下旬至8月上旬干旱造成关中地区及商洛汉中等地486.1万人受灾,37.5万人饮水困难,农作物受灾面积461.9 khm2,其中绝收53.8 khm2,直接经济损失21.7亿元。

表2 2014年7月30日至8月10日陕西气象干旱面积

图6 关中地区近15年各季节和年降水量变化趋势分布图

2000年以来关中地区大雨以上降水发生频次逐渐增多,渭河流域年径流量呈现持平转丰趋势。2010年7月22-25日,延安南部、铜川、宝鸡、咸阳、渭南等地的25县(区)出现暴雨,造成关中地区、陕南153乡镇约277 413人受灾,农作物受灾面积653.128 khm2[25]。2011年9月3-20日出现了1961年以来历史同期最强秋淋天气,关中平原降水量大部偏多2~3倍,渭南、西安、咸阳等地的夏玉米、疏菜等农作物损失较大,17日西安市灞桥区山体滑坡造成32人死亡[26]。2003年8月21-10月10日关中地区大部降水量较常年同期偏多1~3倍。8月28日17县暴雨,29日18县暴雨,暴雨出现频次高,密度大,导致渭河下游干支流堤防980多处发生渗漏、管涌、滑塌险情,南山支流发生8处决口。灾情最重的华阴、华县30万人撤离家园,20 khm2秋天绝收,19万间房屋被洪水淹没、浸倒。

4关中地区旱涝趋势预估

预计到2020年关中地区降水呈弱增趋势,增幅在0~5%;一方面,2003、2005、2010、2011年关中地区均发生了严重洪涝灾害。未来一段时期降水呈增加趋势,这样的背景下洪涝灾害的频次和强度可能增加。另一方面,气温升高,蒸发量增大,作物有效生长期延长,复种指数增加,种植品种增多,农作物水分的供需矛盾将更加突出,而降水变化的波动性较大,农业干旱发生频次可能增多,水资源与土地资源和经济布局不匹配的状况将会进一步加剧,特别是随着关中-天水经济区建设的逐步开展,关中地区水资源供需矛盾将更加突出。

5问题讨论

5.1严重干旱多发生在厄尔尼诺时期

综合已有研究成果可以发现强厄尔尼诺现象发生时,关中平原易发生干旱。厄尔尼诺事件增温且降水减少,拉尼娜事件降温且降水增加,厄尔尼诺事件对陕西气候特别是自然灾害的影响比拉尼娜事件更为显著。陕西历史上的几个大旱年多出现在厄尔尼诺事件连续发生的年份,如1929、1930、1940、1982、1986、1997年等发生的严重干旱[29-30]。

5.2关中地区旱涝监测预警能力提升

近10多年关中地区旱涝监测预警能力不断提升,目前已经利用NOAA、MODIS等卫星图像以及气象站、土壤湿度和农业气象观测点等组成监测网,实现旱涝的动态监测。利用降水距平百分率、综合气象干旱指数等评估指标和天气预报、气候预测对旱涝进行评估和预估,使用雨情通报、土壤水分和墒情综合监测报告、重大气象信息专报等及时发布和上报旱涝监测评估信息,适时发布暴雨、干旱预警信号,减少灾害损失。

5.3需要关注和逐步解决的问题

有些问题是需要关注和解决的:一是部门间数据共享问题一直没有很好解决;二是近10年洪涝造成的死亡人数减少,但中小河流和中小城镇洪涝致人死亡仍然比较严重;三是近几年各市县气象部门依托项目,不断加密旱涝监测网,在防灾减灾中发挥的作用越来越大,但一些站网设备维持费没有纳入政府部门年度预算,影响设备运行和数据质量,四是近几年阴雨造成部分农田内涝,农民重新开挖排水沟渠,部分抗旱设施出现被废弃矛头,而且排水沟旱了填,涝了挖,灌溉井渠涝了被废弃,旱了抓紧建设,浪费严重。今后应重视工程的气候论证,注意设计标准修订,加强科普宣传,减少不必要的浪费。

参考文献:

[1]郝庆.借鉴主体功能区规划,科学编制国土规划[J].国土资源,2011(5):47-48.

[2]李红梅,范建忠,李星敏.近51年来陕西农业干旱特征分析[J].陕西气象,2013(6):9-12.

[3]刘引鸽,缪启龙.陕西干旱灾害特征分析[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2002(4):308-310.

[4]雷向杰,蔡新玲,王娜.气象灾害灾情评估指标研究与应用[J].灾害学,2011,26(3):22-27.

[5]陕西灾害性天气气候图集编委会.陕西灾害性天气气候图集[M]. 西安:陕西科学技术出版社,2009.

[6]杜继穏.陕西省干旱监测预警评估与风险管理[M]. 北京:气象出版社, 2008.

[7]王旭仙,武麦风,许伟峰,等.关中东部“二华夹槽”地带台风低压暴雨的探讨[J].陕西气象,2002(S1):4-6.

[8]陕西气候编写组.陕西气候[M]. 西安:陕西科学技术出版社,2009.

[9]蔡新玲,叶殿秀,李茜,等.基于CI指数的陕西干旱时空变化特征[J].干旱地区农业研究,2013,31(5):1-5.

[10]姜创业,蔡新玲,吴素良,等.1961-2009年陕西省极端强降水事件的时空演变[J].干旱区研究,2011,28(1):151-157.

[11]屈振江.陕西农作物生育期热量资源对气候变化的响应研究[J].干旱区资源与环境,2010,24 (1):75-79.

[12]刘德祥,董安祥,陆登荣.中国西北地区近43年气候变化对农业生产的影响[J].干旱地区农业研究,2005,23(2):195-200.

[13]西北区域气候变化评估报告编写委员会.西北区域气候变化评估报告决策者摘要及执行者摘要[M]. 北京:气象出版社,2013.

[14]窦睿音,延军平.1960-2010年关中地区旱涝灾害对气候变化的响应[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2012,38(5):542-547.

[15]毕彩霞,穆兴民,赵广举,等.1960-2010年渭河流域旱涝分布特征[J].水土保持通报,2013,33(2):281-284.

[16]肖军,赵景波.陕西省54年来农业干旱灾害特征研究[J].干旱区资源与环境,2006,20(5):201-204.

[17]《陕西历史自然灾害简要纪实》编委会.陕西历史自然灾害简要纪实[M]. 北京:气象出版社,2002.

[18]王生雄,魏红义,郑晓梅.渭河流域径流序列趋势及突变分析[J].水资源研究,2008,29(3):1-3.

[19]王国庆,王云璋.渭河流域产流产沙漠型及径流泥沙变化原因分析[J].水土保持通报,2000,14(4):22-25.

[20]白桦,穆兴民,王飞,等.渭河流域气象及水文旱涝演变规律分析[J].干旱地区农业研究,2012,30(2):237-241.

[21]陕西救灾年鉴编委会.陕西救灾年鉴(1997-1999)[M]. 北京:气象出版社, 2004.

[22]郭世兴.气候变化对陕西省水资源影响[J].陕西水利水电技术研究,2008(1):16-18.

[23]井涌.近50年陕西省水资源变化情势及对策[J].中国水利,2008(7):44-46.

[24]雷向杰,李茜,梁奇琛.2010年陕西主要气象灾害及灾情年景评估[J].陕西气象,2012(2):27-29.

[25]王越,田武文,雷向杰.陕西省2010年气候影响评价[J].陕西气象,2011(4):23-26.

[26]胡淑兰,蔡新玲,雷向杰.2011年陕西气候影响评价[J].陕西气象,2012(3):22-26.

[27]程肖侠,蔡新玲,雷向杰.2012年陕西气候影响评价[J].陕西气象,2013(4):25-29.

[28]雷向杰,程肖侠,毛明策.陕西2012年极端天气气候事件与气象灾害[J].灾害学,2013,28(3):105-110.

[29]张宏平,徐小红.厄尔尼诺事件与陕西夏季降水及历史旱涝[J].陕西气象,1997(1):18-21.

[30]张冲,赵景波. 厄尔尼诺/拉尼娜事件对陕西气候的影响[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版),2010,38(5):98-104.

*收稿日期:2016-01-26修回日期:2016-03-30

基金项目:中国工程院重大咨询项目子专题“我国旱涝现状与问题剖析” (2012-ZD-13);陕西省科学技术研究发展计划项目“关中地区旱涝现状与变化规律研究”(2014k13-09)

第一作者简介:雷向杰(1965-),男,陕西西安人,硕士,高级工程师,主要从事气候分析与预测研究.E-mail:lei_xiang_jie@sina.com

中图分类号:X43; S423; P461

文献标志码:A

文章编号:1000-811X(2016)03-0101-009

doi:10.3969/j.issn.1000-811X.2016.03.017

The Drought and Flood Evolution Law in the Guanzhong Area and the Analyses of the Present Century’s Drought and Flood Characteristics

LEI Xiangjie1, LI Qian1, WANG Juan1, LI Hualong2,LI Hongmei2and LEI Tianjiao3

(1.ShaanxiClimateCenter,Xi’an710014,China; 2.ShaanxiProvinceAgricultureInformationCenterforRemoteSensing,Xi’an710014,China; 3.NorthwestUniversity,Xi’an710127,China)

Abstract:Based on the 1961-2014 precipitation data in Guanzhong area, integrated the existing research results of meteorological drought and flood, the drought and flood of agricultural and hydrology in Guanzhong area, the use of statistical methods of linear trend analysis of drought and flood in Guanzhong area, the status and evolution were analyzed, results showed that: ① the general trend of drought and flood changes of nearly 50 years of Guanzhong area as less rainfall, the meteorological drought days the number, intensity, hydrological drought, agricultural drought tended to be serious. ②Drought and flood in Guanzhong area are significant differences in twentieth Century 90, the least rainfall, hydrological, meteorological drought and agricultural drought is the most serious, the early 80′s the most precipitation, flood is the most serious. ③ since the beginning of this century in Guanzhong area showed an increasing trend in precipitation, meteorological drought days decreased, intensity, flood frequency increased. ④ 5 years in the future is expected to Guanzhong area rainfall may increase slightly, flood frequency.

Key words:Guanzhong area; drought and flood; variation tendency; decadal variability; spatial and temporal distribution; trend forecast

雷向杰,李茜,王娟,等. 陕西关中地区旱涝演变规律和21世纪旱涝特点分析[J]. 灾害学,2016,31(3):101-109. [LEI Xiangjie, LI qian, WANG Juan, et al. The Drought and Flood Evolution Law in the Guanzhong Area and the Analyses of the Present Century’s Drought and Flood Characteristics[J]. Journal of Catastrophology,2016,31(3):101-109.]