新二郎山隧道岩爆特征与防治经验总结

陶 伟

(四川雅康高速公路有限责任公司, 四川成都 610041)

新二郎山隧道岩爆特征与防治经验总结

陶伟

(四川雅康高速公路有限责任公司, 四川成都 610041)

【摘要】根据雅康高速公路新二郎山隧道施工记录中的200余次岩爆资料,总结了新二郎山隧道的岩爆特征,并对施工中采取的岩爆防治措施进行总结,最终得出“防”、“控”结合、以让为主、注重观测的岩爆防治方法,对雅康高速后续隧道群施工提供了指导。

【关键词】二郎山;隧道;岩爆特征;防治措施

1工程概况

新二郎山隧道位于雅安至康定高速公路上,为双向四车道高速公路,隧道长约13 459m。隧址区属构造剥蚀高中山,地面切割强烈,山势陡峻。隧道穿越围岩类别主要以Ⅲ类、Ⅳ类围岩为主;岩性分为两大类,一类为沉积岩,另一类为岩浆岩,岩质坚硬、性脆,强度高。按新奥法设计和施工,并采用全断面法开挖。

隧道区最大埋深为1 500m。受区域构造影响较严重,区内以构造应力场为主,受高地应力及围岩脆性等影响,隧道开挖扰动导致洞室二次应力重分布引发岩爆,威胁工程施工人员和机械安全,因此有必要对已发生的岩爆现象进行总结,指导后续工程的施工。

2岩爆的发生及其特征

岩爆是在高地应力条件下地下洞室开挖过程中,硬脆性围岩因开挖卸荷导致洞壁应力分异,使储存于岩体中的弹性应变能突然释放,因而使岩体产生爆裂松脱、剥落、弹射,甚至抛掷等现象的一种动力失稳地质灾害[1]。由于岩爆具有突发性,并伴有不同程度的弹射现象,对在未保护岩体下方施工的工作人员和机械设备造成严重的威胁。

2.1岩爆的发生

新二郎山隧道发生岩爆的地段主要位于埋深350~1 250m之间,岩爆多发洞段围岩多为红褐色粗颗粒花岗岩,岩质坚硬,岩体较破碎。

雅康高速二郎山隧道自2012年12月开工以来,从2013年7月21日至2014年7月14日期间,共有245次岩爆现象(其中左线发生129次,右线发生116次)。设计文件中将岩爆烈度综合分级为“轻微、中等、强”三个等级。截至目前,新二郎山隧道中发生的岩爆属于轻微和中等岩爆级别。

2.2岩爆的特征

根据现场施工的大量统计资料,新二郎山隧道岩爆有以下特征。

(1)从爆裂声上看,有强有弱,有的沉闷,有的清脆。一般来讲,声音如闷雷的岩爆规模大,而声音清脆的规模较小[2]。

(2)原生节理、裂隙等结构面的发育情况很大程度上决定岩爆爆坑范围及深度,岩爆发生时很多崩落的岩块都是沿结构面崩落。

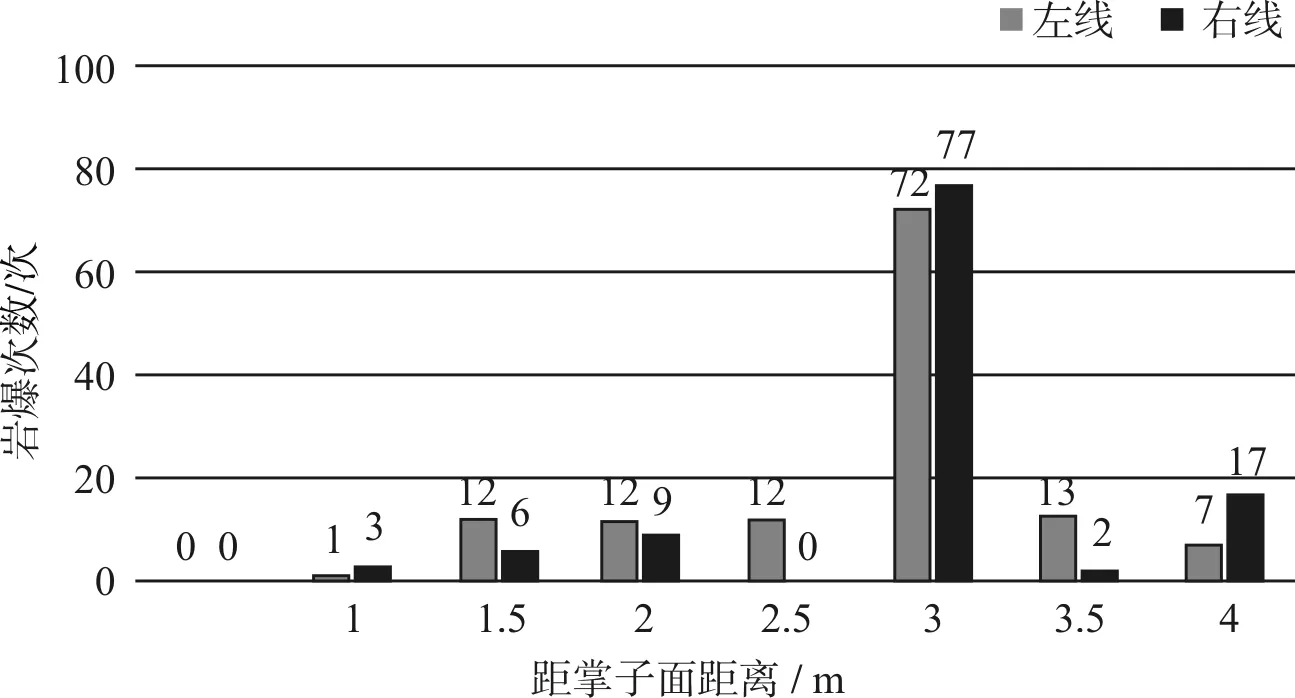

(3) 在隧道掘进过程中,受岩爆影响的掉块主要发生在掌子面4m内。但掌子面至3倍洞径范围内的岩爆活动亦常有发生。主要爆裂声为主,局部反映为初支开裂。

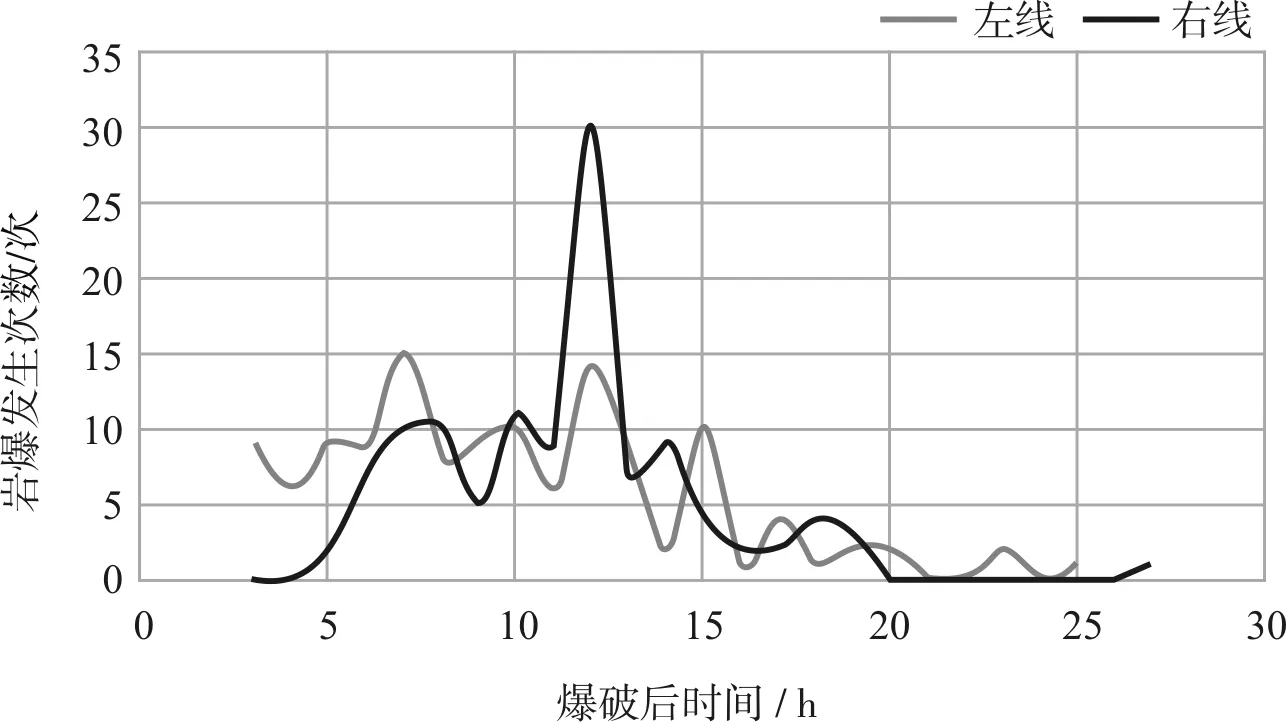

(4) 根据已有的记录资料,隧道爆破后因岩爆影响而产生的掉块主要发生的时间在5~20h范围之间。

(5) 大部分岩爆段岩体表面干燥,但存在裂隙发育段,掌子面左侧有裂隙水但在掌子面右侧发生弱岩爆。

(6)隧道横断面的岩爆分布以拱顶为主,掌子面右侧边墙次之(图1)。通过分析掌子面横断面的岩爆多发部位,可以对岩体的开挖、支护等工序起到指导作用,可以通过局部的支护加强起到快速、安全施工,同时也达到节约工程投资的目的。

图1 隧道横断面的岩爆分布特征

3部分施工行为与岩爆的相关关系研究

3.1光面爆破

为降低岩爆段因地应力及结构面、裂隙因素对爆破效果的影响,提高光爆效果,避免因围岩爆破效果不佳引起应力集中,导致或诱发岩爆或放大岩爆影响,隧道开挖工程中,加强了爆破控制。实际施工中,爆破开挖参数为:周边眼间距为45~50cm,装药量控制在每孔0.5~0.6kg。现场爆破后,开挖轮廓圆顺,炮眼残留率达到90 %以上。

3.2开挖进尺

在存在岩爆现象的段落,隧道开挖采取每循环进尺1.5m、2m、2.5m、3m的进尺,以研究每循环安全进尺,同时,对开挖后隧道发生岩爆与掌子面的距离进行统计,以定性判断开挖进尺的影响(图2)。

图2 岩爆发生次数与掌子面距离

结果显示,各循环进尺下均有岩爆情况发生并伴随岩体剥落,剥落深度主要受结构面影响。缩短进尺后个别段落由于纵向出露的岩石自由长度缩短,沿着结构面掉落的岩石数量及规模减轻,但是这种减轻仅限于本次循环,在下个循环爆破完成围岩出露后,形成的围岩暴露自由长度增加(包括上个循环的长度),从而出现应力叠加、加剧的现象,岩爆现象反而更加强烈,破坏程度加重,往往把上个循环甚至更长段落破坏,对结构及施工安全影响很大。结合施工安全与进度考虑,在轻微岩爆段每循环进尺3m,是保证安全及施工进度较为合理的进尺指标;在中等岩爆段每循环进尺控制在2~2.5m左右较为合理。

3.3施工待避时间

新二郎山隧道的岩爆现象在隧道爆破结束后的5~10h、10~15h内发生频率最高(图3)。

图3 岩爆发生次数与爆破后时间的关系

受隧道施工工序影响,围岩爆破后应通风约30min、清除危石30min、出渣(Ⅲ级围岩断面)180min,此时已累计4h,应及时采取挂网锚喷等支护措施。因不同强度的岩爆情况产生的危害不同,在确保施工人员及机械设备安全的情况下,在轻微岩爆段可不考虑施工待避;在中等岩爆段待避时间约3~5h。

4新二郎山隧道岩爆施工防治经验

4.1岩爆段施工的防治措施

4.1.1轻微岩爆防治措施

4.1.1.1结构支护防治

初期支护采用喷锚网柔性支护,使初期支护随围岩应力释放发生微小位移而变形,同时,为尽早发挥初期支护的承载能力,在岩爆段落局部增设φ22钢筋(骨架钢筋);锚杆采用短而密的锚杆,可有效降低围岩应力水平,同时锚固岩爆体防止脱落。

4.1.1.2施工防治措施

(1)改善围岩受力状态。减少药量和减少爆破频率,采用光面爆破,并控制爆破效果;每循环进尺控制在3m以内。

(2)改善围岩物理力学性质。向掌子面及附近洞壁喷洒高压水,目的是降低围岩强度,增强其塑性,减弱其脆性。

4.1.2中等岩爆段防治措施

4.1.2.1结构支护防治

对于中等及强烈岩爆适当加强初期支护强度,设置格栅钢架,防止大块岩爆体脱落危及施工安全。

4.1.2.2施工防治措施

(1) 改善围岩受力状态。采用光面爆破,并控制爆破效果;在中等岩爆段每循环进尺控制在2~2.5m之内。

(2) 改善围岩物理力学性质。利用炮眼及锚杆孔向岩体深部注水。

4.2“防”、“控”结合、以让为主、注重观测

通过二郎山施工实践,总结了一套“防”、“控”结合,以让为主,注重观测的岩爆施工方法。“防”即做好在未支护围岩条件下的人员、设备防护工作,是指钻爆法施工时,在隧道开挖台架上方安设与拱顶贴合的工字型钢架(钢架在不影响钻眼及喷射混凝土施工的情况下,尽量覆盖掌子面与已施工初支间的裸露环向围岩),钢架下端与开挖台架间紧密固定,环向与围岩紧贴,可防止围岩顶部较大块体下落威胁施工作业人员或砸坏机具设备;“控”即要求做好光面爆破,针对不同的岩爆等级选择不同的进尺长度;以让为主即主张在岩爆现象活跃的期间,主要应以避让为主,增加施工待避时间,不单方面的通过加强支护措施抵抗岩爆现象;注重观测指对岩爆滞后的掌子面时,特别注意掌子面后方3倍至5倍洞径已施工初期支护的外观观测及变形、收敛观测,对监控异常点应做好防范工作。

5结束语

在新二郎山隧道的岩爆段落施工中,通过统计岩爆发生的主要规律,采取不同岩爆等级相应的结构支护、施工措施,没有发生安全生产事故。同时,已有的统计资料也对大渡河沿岸长达27km的隧道群施工提供了基础资料。

参考文献

[1]许林生,王兰成,李天斌,等.二郎山公路隧道岩爆特征与预测研究[J].地质灾害与环境保护,1999(2): 55-59.

[2]关宝树. 隧道工程施工要点集[M]. 北京:人民交通出版社,2003: 408.

[作者简介]陶伟(1983~), 男, 硕士研究生,工程师,从事施工现场管理工作。

【中图分类号】U455.41

【文献标志码】B

[定稿日期]2016-02-26