胡军:舞台上的勇士

张进

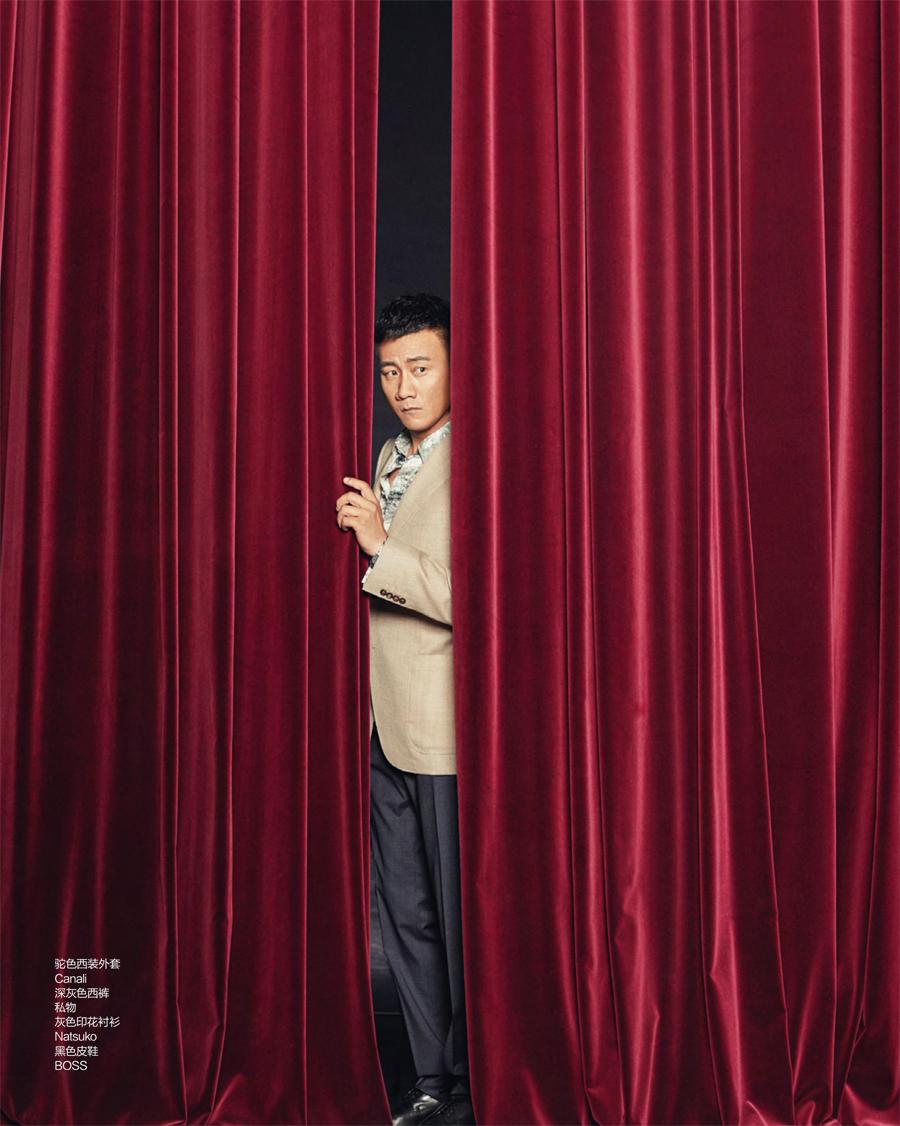

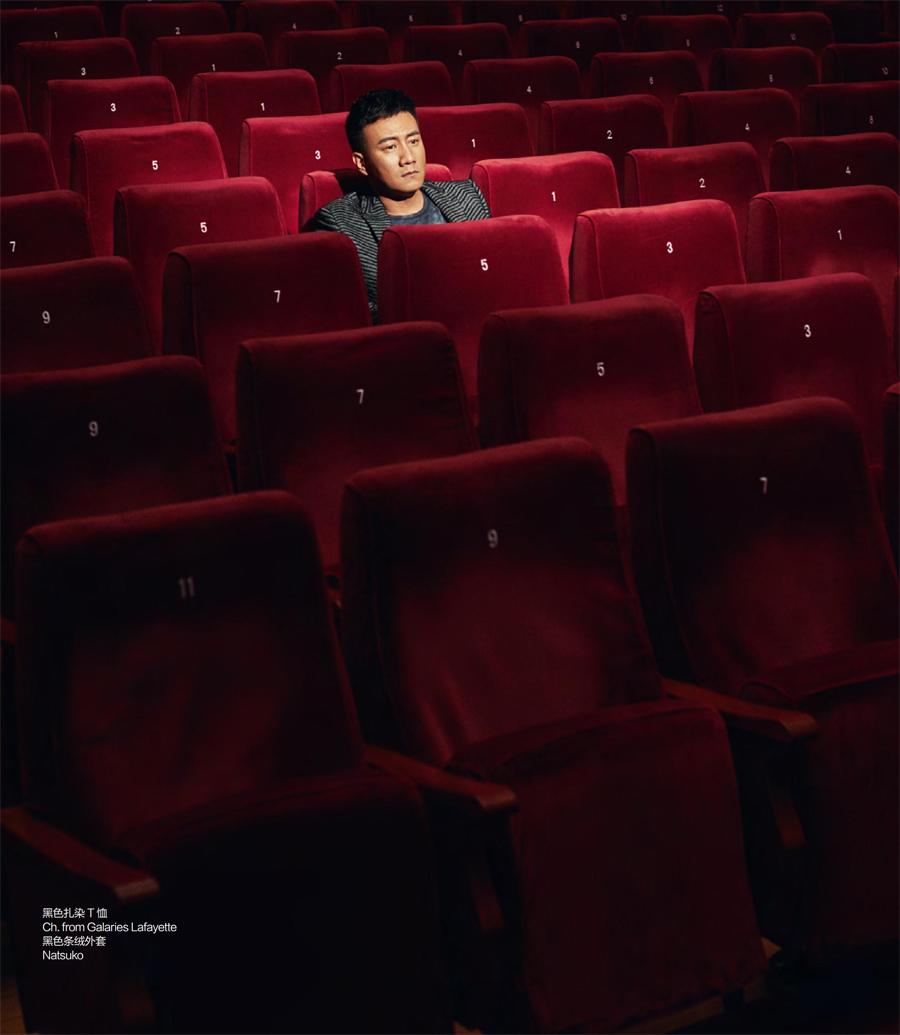

舞台,这个由三面墙围起来的地方,有它独有的气场,亦是无数人心中的信仰。对于胡军而言,这里是他熟悉的地方,在这里他放松自在,却也始终充满敬畏,这是他引以为傲的战场,坚守某些东西,打破某些东西,直面某些东西,深思某些东西。舞台中央,他依然勇敢。

有态度的舞台

英雄驰骋战场,战场成就英雄。如果非要比喻,胡军和舞台大致也是这样的关系。彼时的剧院空荡荡的,退却了喧嚣纷繁,灯光聚焦在他一人身上,他曾说“舞台别看那三面墙,那三面墙就是一个气场,不是每个人都可以把这股气场拿住的,要大家一块儿去拢这个气。”而那天,剧场里只有他,舞台上只有他,他往那里一站,眉头微蹙,周围的气仿佛都聚拢了过来,像是一个久经沙场的将相,深沉地凝视着那片自己为之挥洒热血与汗水、抛尽激情与热切的战场。

“舞台就交给你了,我希望每天都不一样。”因为“大导”林兆华一句话,胡军真切感受到了自己身上担子的重量。在人艺传统而深厚的舞台上,胡军和他的“战友”们尝试以一种新的表演形式,来打破观众的习惯。《人民公敌》中,胡军不仅仅是主演斯多克芒,也是随时跳出来审视自己的演员、时刻观察整个剧的旁观者。演出有谢幕的时候,但他们的思索和尝试却似乎没有尽头。“我基本上百分之百的精力全部集中在观察,在想象这段戏怎么回事,节奏怎么办。”你可能会第一次感觉到自己不能完全理直气壮地说看过了一部戏,因为它每一场都会有不同。明天会有什么样的变化?当你被这一场的精彩所吸引时,或许就已经在开始期待下一场的惊艳了。

对于这种把“排练场”搬上舞台的新形式,胡军一直强调它不是简单的“跳进跳出”,也并非平常意义上的“戏中戏”,“我们是以一种特殊的方式,比如说朗读剧本的方式去展示一百多年前易卜生的这个《人民公敌》,就是要告诉观众:我们在演戏。”这其中加入了中国戏曲当中一些很好的东西,“拿起来就是,放下,是又不是。”

在这种尝试中,他们最想要传递给观众的,是舞台各种各样的可能性,“我们不光是一种表演方式,我们还有其他的,舞台上的可能性是很多的。大家已经习惯了一种可能性,我希望能够通过我们这个演出、通过把经典重新解构,跟今天联系在一起,让今天的观众能够同样真正地从多方面来了解当下。”正是这种解构的可能性,让胡军选择了这部戏,选择回到戏剧舞台上,“我们可以把经典打碎,如果你要新写一个剧本,你打碎的意义性并不是很大,这是个经典,而且这个东西可以跟现实的很多东西挂上钩,我们有自身的一种态度。”

在《人民公敌》中,不时的打断使得演员自身的态度和人物角色的态度交缠在一起,“观众可以认为某个演员是这种态度,但它又可以是人物的态度,非常凝重、非常集中注意力地去看,仁者见仁智者见智”,让人们有了更多的思考空间,而不是单纯地沉浸在一个故事中,“我们一开始的目的就是要打破观众的观演习惯,不是让观众从头到尾去欣赏一部很完整的戏,我们要把自己的态度也加进去,现代人对名著的这种态度,所以我觉得这种有节奏的打断也是必要的。”

打破,往往是为了某种坚守,“我们没有篡改任何东西,但是我们希望能在舞台上真正地自由起来,这种自由度不是跟着观众的效果去走,而是让观众跟我们去走,这是最关键的,如果我们跟着观众去走,就变成小品了,真正的戏剧舞台也就不在了。”

从舞台上出来的人

舞台在胡军的心中,是一个不可亵渎的信仰,为了无限接近它的真谛,胡军一直是这块土地上冲锋陷阵的勇士。

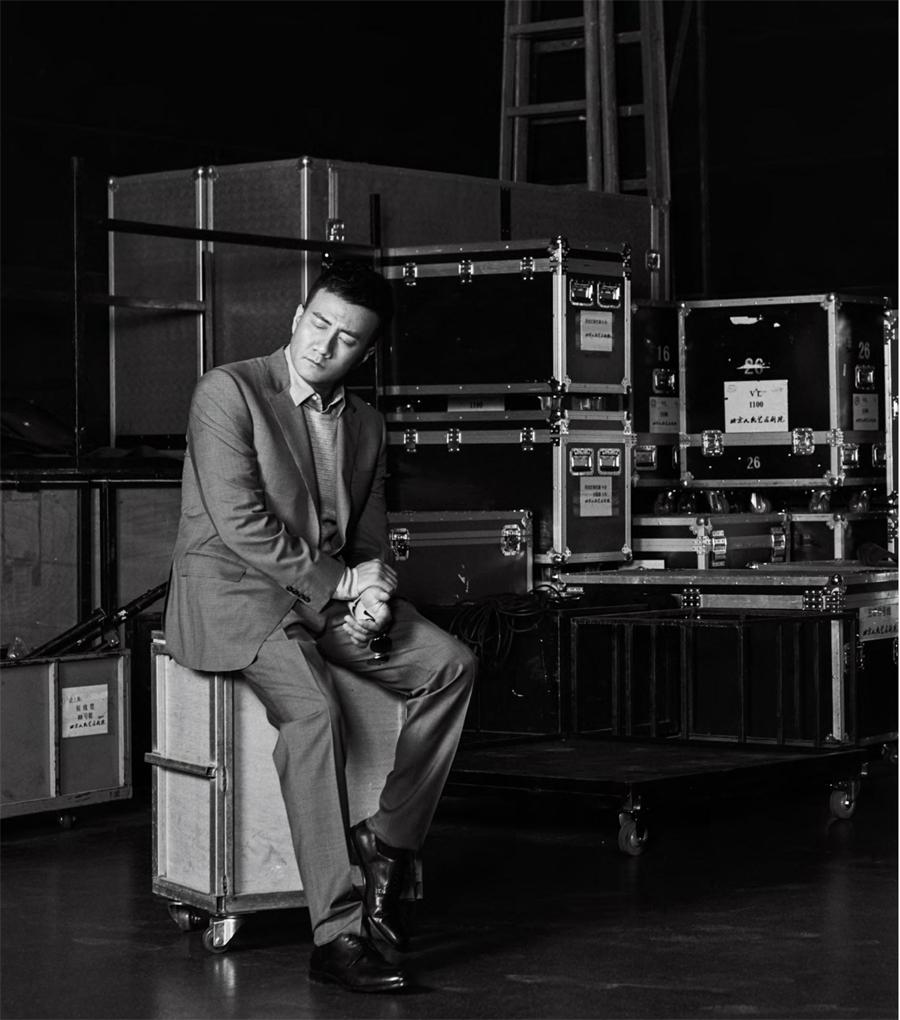

“我停了3分钟,舞台上的3分钟是多么的长,后面我举起手来,自己打断自己,这是后面我自己加的。”无论是新的表演形式,还是细节上的推敲,胡军一直在做一些尝试,期望通过这些尝试,能够开拓出另一种可能,让观众进入更深刻的感受和思考。在《人民公敌》中,胡军给自己加了一个略长的停顿,舞台上哪怕是短暂的停顿也足以让观众不安与躁动,连“大导”也担心观众受不了,让他把这个停顿缩短,但胡军有他自己的用意,“现代社会的人都觉得自己是少数派,都觉得自己是被孤立的,都觉得自己是很孤独的,但聚在一起,这些孤独的人们并不是孤独的。就像易卜生所说的,大多数人孤独。如果真看进去戏的人,他们会跟我一块儿坐着,品尝这份孤独跟孤立。但一般很多人不会这样,所以我不得不去缩短这种东西。”

“我特别希望当我坐的时间长的时候,观众是‘死’的,最后从安静到躁动。”他的声音一贯地中气十足,浑厚而有磁性,说到这里带了一点点的激动,希望中夹杂了一丝隐隐的失望。这让我想到了曾经他在采访中略带激动地质问:“中国的观众有看戏的习惯吗?有吗?”他是这样的,可以为了戏剧奋不顾身地尝试,也会因为戏剧而选择暂别舞台。

曾经他是中戏校园戏剧的领军人物,和孟京辉等“一帮在中戏吃不饱的人”,去做荒诞派戏剧、先锋派戏剧,白天上课,晚上自己排练,到处借一些道具、大伙儿筹资,然后开始演出,就这样慢慢开始了校园戏剧的传统。“那时候个性比较张扬,感觉我们是先锋派,现在想起来是很值得珍惜的一段经历。”后来当大家都开始跟风,转向先锋话剧而把原来的一些东西都扔掉,把小剧场当做一种时尚时,他有了疑惑,带着拧巴选择暂别舞台。

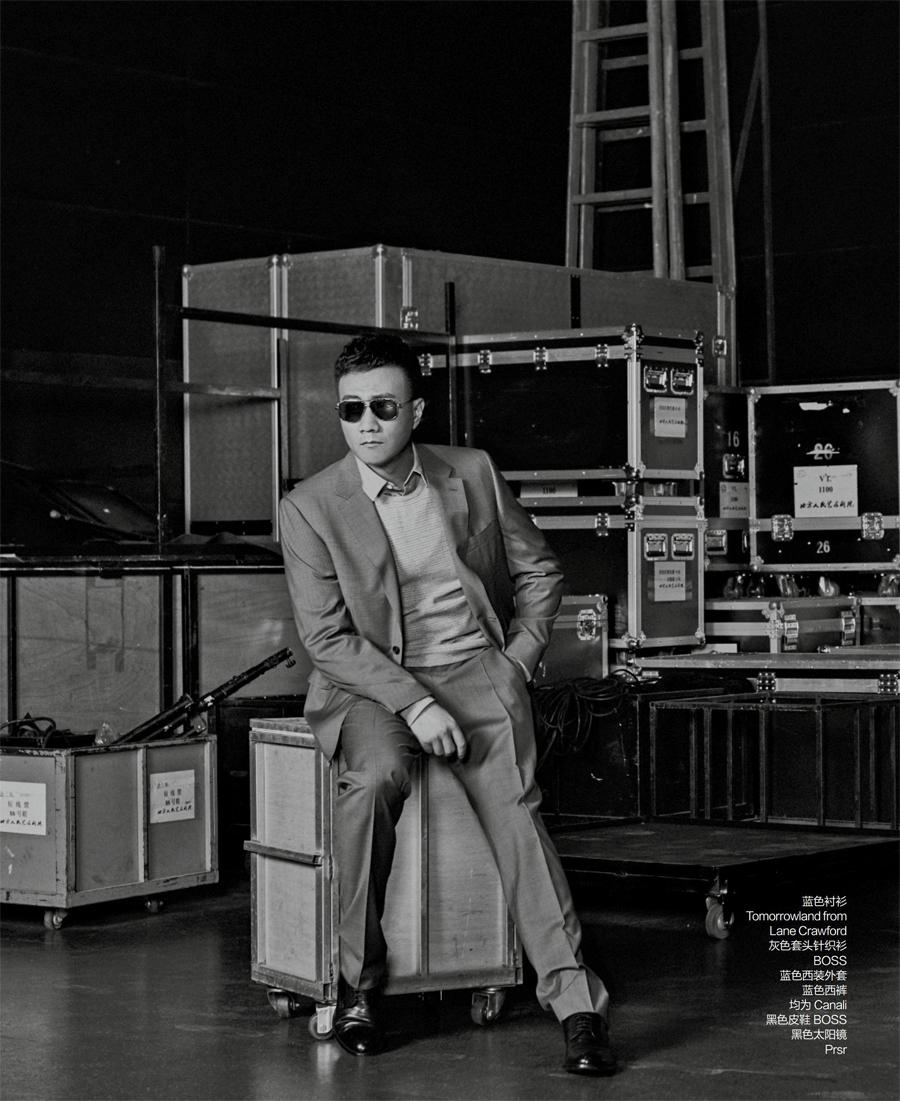

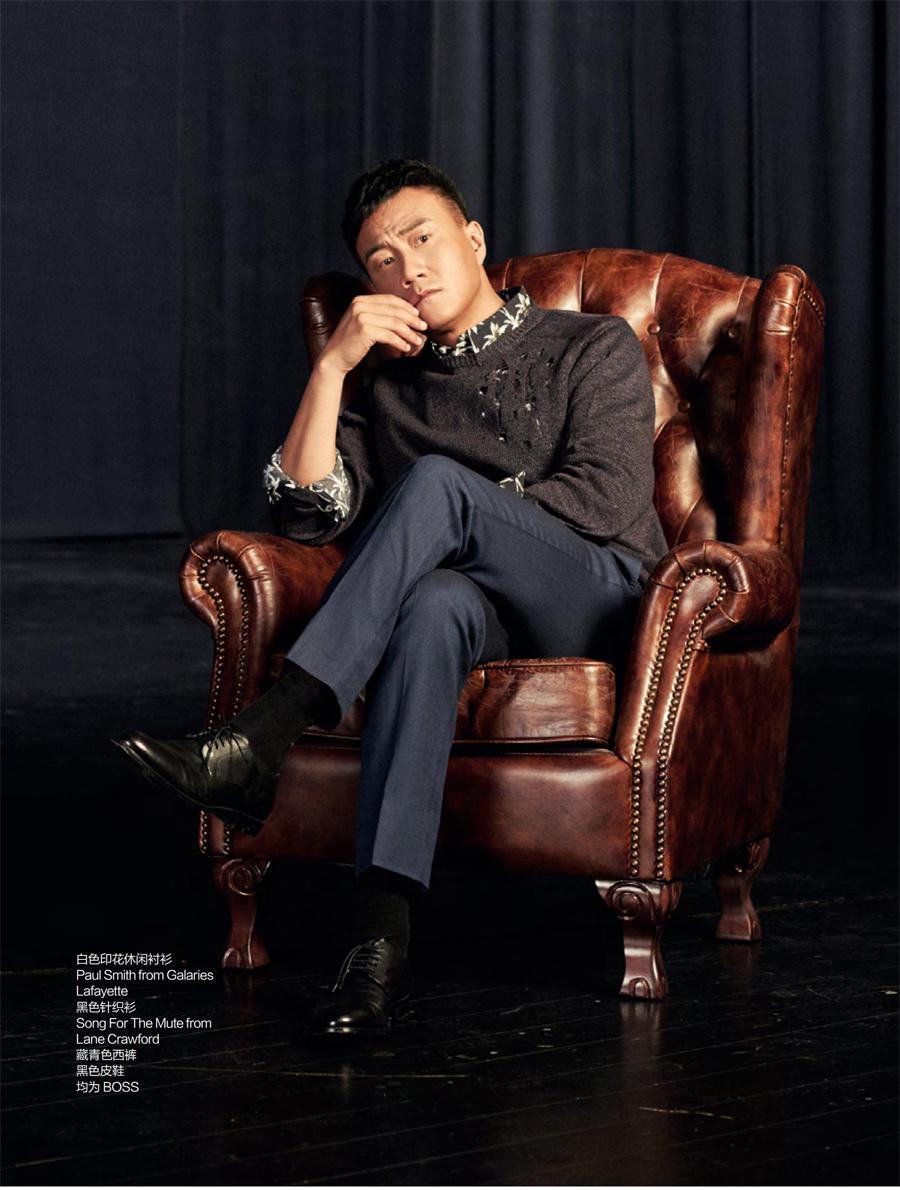

“电影、电视、戏剧其实都是战场”,他没下过战场,心中的热情更是没有退却过,这次和大导合作《人民公敌》,尝试这样一种新的形式,让他更加充满了斗志,“舞台上跟观众共呼吸、同命运、共心跳的那种感觉、这种观演习惯,我觉得是最高级的。”虽然是慢慢在寻找一种新的表演方式,有着很大的难度和挑战,但这种感觉他一点也不陌生。“我不需要去适应,我就是从舞台上出来的人,最重要的就是这种新的表演方式,新的观演习惯。回到这个舞台给我最大的感触就是,我仍然是一个在舞台上勇敢的人。”

至深乃无形

胡军当然是一个勇敢的人,他的一身正气总是强大到让人无法忽视,当他在《天龙八部》中以萧峰的形象出现在观众眼前,那身正气仿佛得到恰好盛放的容器,两个灵魂重叠,让人再也无法忘记。

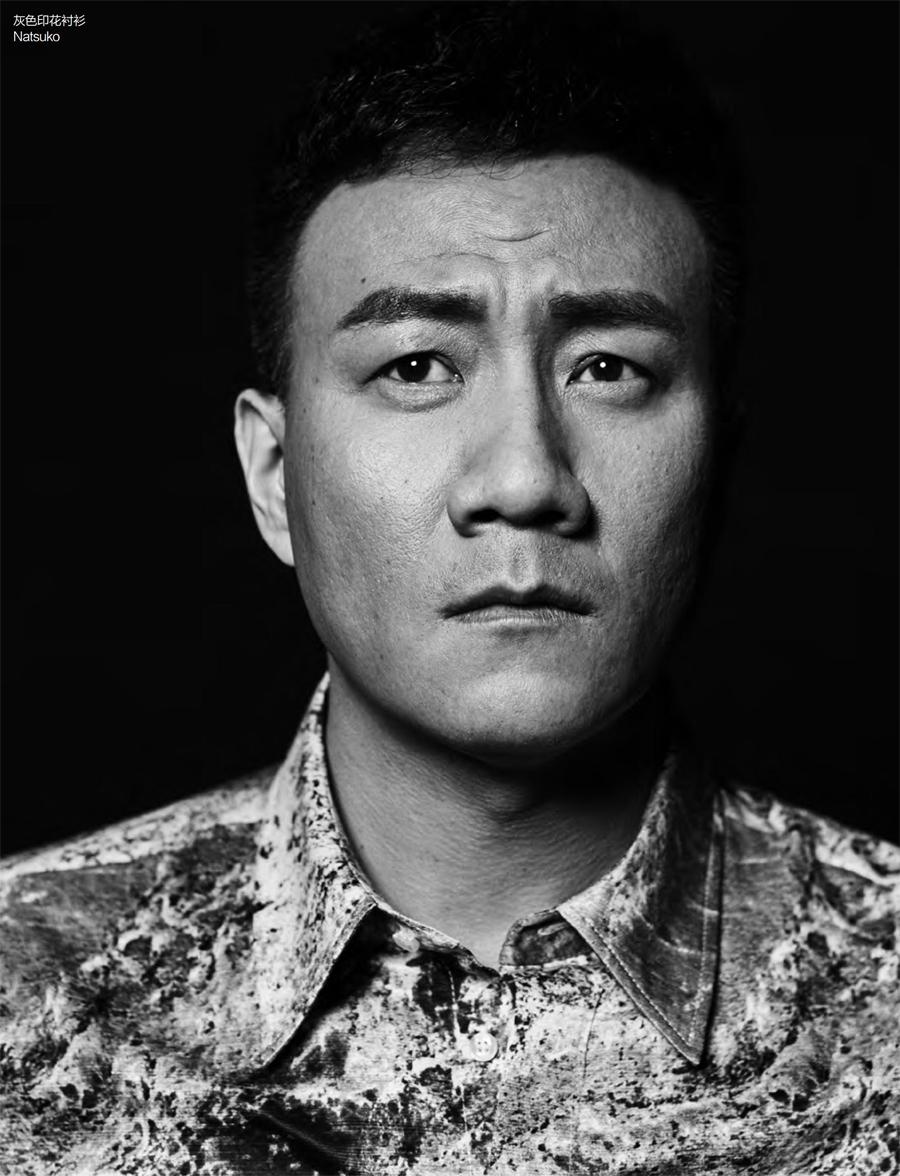

有人说他看起来“三观特别正”,他不是看起来,而是真的正。胡大侠的直人快语是出了名的,演艺圈不逊江湖,对于偶尔冒出的不和谐之音,胡军从来不惧,一身正气盖过去,谣言自破。面对不时有记者抛过去的刁钻问题,胡军向来见招接招,回答一如“降龙十八掌”般直接迅猛,力道强劲,毫不含糊,不仅给出自己的答复,也丝毫不掩饰自己的态度,有与他相熟的记者便曾被直接说过“你还能问出这个问题,你有点低级。”言下之意,我对你有点失望,也顺带敲醒对方,你理应更好。或许正有人因此而想起自己不小心遗落的初心呢?

《赤壁》里的赵云、《楚汉风云》里的项羽、《西安事变》中的张学良,《建元风云》中的忽必烈,他演的英雄硬汉形象深入人心,毫无悬念地成为了“英雄”、“硬汉”标签下的另一位演员,“我无所谓大家给我贴标签,而且有些标签我觉得很感恩,比如说硬汉啊、英雄啊,这些标签不是每个人演完戏以后大家都会给你贴上的标签,所以说我很珍惜这些标签。”

虽然感恩这些标签,但胡军作为一个专业的演员,也必然不会止步于此。我们能看到他不停止的尝试,如《岁月》里迂腐不通世故的书生,《风语》中忠于党国的反派。在这些不同的角色中,我们依然能够看到胡军在其中的态度,“不管是正派角色还是反派角色,都要有一种能量去传递给观众。”他选择角色有自己的标准,“自我能够把控这个角色,而且自己能够被角色感动,希望为这个角色而去付出,这是最主要的一点。”

“我从来不挑战自己,我最多就是去尝试,尝试自己的可能性,我觉得这是对演员来讲最难能可贵的。”胡军勇于做出新的尝试,但是不做无把控的冒险,或许这与他把舞台看做战场的观念一致,这是战场,便不允许因自己的逞能和冒险而毁掉这场战役。在能够把控的范围内尽可能尝试,有张力、有勇气,更有一份对于演员这一事业的责任。舞台,他有义务坚守,也看不得有人随意践踏,说到当下影视演员尝试舞台剧的现象,他的态度依然是不变的坚定,“我觉得最多也就是一个尝试,因为我并没有看到他们身上的那种戏剧精神。戏剧不是一蹴而就的东西,你会演戏就能上舞台,我觉得这是不严肃的。”

人到中年,台上台下的他总有诸多思考,微蹙的眉仿佛是为了记录这一切而留下的痕迹,胡军坐在剧场中,周身有着慢品岁月的沉稳安定,与一身正气相融,在深厚的人艺剧院中,一切恰到好处。所谓“大道至简”,在经历和积累抵达一定程度,回归朴实与本真反而成了最大的追求,“以前有很多所谓的技巧,但到最后突然发现这些技巧全都变成了雕虫小技,最重要的一点,作为一个演员你得真诚,你身上的那些所谓的本事和修养,很多的东西那都是一点一滴自己积累起来的,跟别人毫无关系。”

硬要说这些年对他影响最多的人,恐怕就是与他牵手走过十几个年头的妻子卢芳了,当年的求婚至今被传为佳话,才子佳人,相同的爱好、共同的信仰,彼此都成为对方的一部分,深入到点点滴滴的生活当中。“生活当中的点点滴滴肯定会有改变,但是到底改变在哪了,我真说不出一二三四来,最重要的是我们还在一起。”

伊人在侧,儿女绕膝,所谓的浪漫和幸福,在胡军的心里也有了更为深沉朴实的理解,堪称经典,不妨共赏:

“浪漫其实就是生活的一部分,如果把它单拎出来,就剩尴尬了。反正我一回到我们家,往院子里一坐,我就觉得很幸福。”

- 小资CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 有时候坚持比出离更需要智慧

- 热点

- 心水夏日

- 盛夏海岸

- 一场说走就走的水中小憩

- 卢芳:把心放在远处