福州城郊不同游憩空间大气颗粒物浓度的变化规律

——以福建农林大学校园为例

傅伟聪, 陈梓茹, 朱志鹏, 吴倩楠, 李 慧, 董建文, 丁国昌

(1.福建农林大学园林学院,福建 福州 350002;2.国家林业局森林公园工程技术研究中心,福建 福州 350002)

福州城郊不同游憩空间大气颗粒物浓度的变化规律

——以福建农林大学校园为例

傅伟聪1,2, 陈梓茹1, 朱志鹏1, 吴倩楠1, 李慧1, 董建文1,2, 丁国昌1,2

(1.福建农林大学园林学院,福建 福州 350002;2.国家林业局森林公园工程技术研究中心,福建 福州 350002)

摘要:为合理评价城郊游憩地改善生态环境功能,提高规划合理性,对5类16个游憩监测点进行大气颗粒物浓度、气象因子4季监测,分析同一环境不同类型游憩地大气颗粒物浓度变化规律及特征.结果表明:(1)大气颗粒物浓度整体表现为夏季低,冬季高,春、秋季不同粒径大气颗粒物浓度变化介于夏季与冬季之间;(2)不同类型游憩地立地条件对各粒径大气颗粒物浓度有较大影响,且随季节变化各粒径大气颗粒物浓度变化规律有所不同;(3)影响大气颗粒物的环境因子有风速、气压、湿度、温度等;(4)不同立地条件对大气颗粒物、温度、湿度、风速等有显著影响,改善立地条件,对降低大气颗粒物浓度,提高环境功能有积极作用.

关键词:福州; 城郊游憩地; 大气颗粒物; 气象因子; 立地条件

随着社会经济的发展,美丽城镇建设进程的加快,人们生活质量得到普遍提高,健康层面上的消费受到市民的普遍关注.以生态保健为目的的健康出行已成为旅游业的重要组成部分和发展趋势.由于交通便利、环境优美,城郊型森林公园、城周大学校区、城郊乡村等城郊游憩地逐渐成为广大市民出行的目的地[1-3].空气质量的好坏是评价游憩地好坏的标准之一,而大气颗粒物是我国大中城市空气首要污染物,大气颗粒物浓度的大小在一定程度上决定了游憩地质量的高低.

目前对游憩地大气颗粒物的研究主要集中在不同林分滞尘作用[4]、植物配置对降尘效果的影响[5-8]、距离污染源不同距离绿地的滞尘效果[9-10]等,城郊游憩地应如何规划,哪个季节、哪个时间段、哪类游憩地最适合进行活动是一个值得探讨的问题.福州地处东南沿海,经济发展迅速,工业化、城镇化造成大气颗粒物浓度增高,加之地处盆地近地层受逆温等特殊天气条件的影响,城市空气污染加重,进行相关研究具有重要意义[11].关于福州大气颗粒物的相关研究,主要以大气颗粒物浓度日变化居多,针对不同类型游憩地季节变化鲜少报道.笔者以福建农林大学校园为研究对象,选择草坪休憩地、广场、水畔休憩地、游憩林地、楼间绿地5类16个典型代表进行4季监测,进行不同粒径大气颗粒物、气象因子监测,包括总悬浮颗粒物(total suspended particulate, TSP,d≤100 μm)、可吸入颗粒物(particulate matter 10, PM10,d≤10 μm)、可吸入肺细颗粒物(particulate matter 2.5, PM2.5,d≤2.5 μm)、超细颗粒物(particulate matter 1.0, PM1.0,d≤1.0 μm)、风速、气压、湿球指数、热力指数、温度、湿度等,探讨不同类型游憩地、不同时间段、不同绿地环境与大气颗粒物浓度的关系,为城郊游憩地规划设计提供基础数据,并可丰富福州空气质量研究的相关背景,为福州及我国校园规划和建设、市民出行提供一定的指导作用.

1材料与方法

1.1研究地概况

研究地点均设在福建农林大学校园(东经119°23′,北纬26°08′)内,环境条件相似.校园属海洋性亚热带季风气候,年均温度16~20 ℃,年均日照数1 700~1 980 h,年降水量900~2 100 mm,全年冬短夏长,气候温暖湿润,年平均日照1 700~1 980 h,最冷月1~2月份的平均气温6~10 ℃,极端最低温-1.2 ℃,最热月7~8月份的平均气温24~29 ℃,极端最高温42.3 ℃,年相对湿度77%.各类植物168科843属1 458种[12].城郊典型游憩用地众多,适合进行不同地形大气颗粒物浓度变化规律对比研究,南北环山,东西两侧各有闽江、乌龙江环绕,校园内建有兰花植物园、百竹园、名特优植物园、相思林地等典型山林游憩地,观音湖、湿地公园等水系,拓荒广场、明德广场、逸夫广场、西门入口广场等广场,并有众多楼间绿地、临道路休憩地等.

1.2研究方法

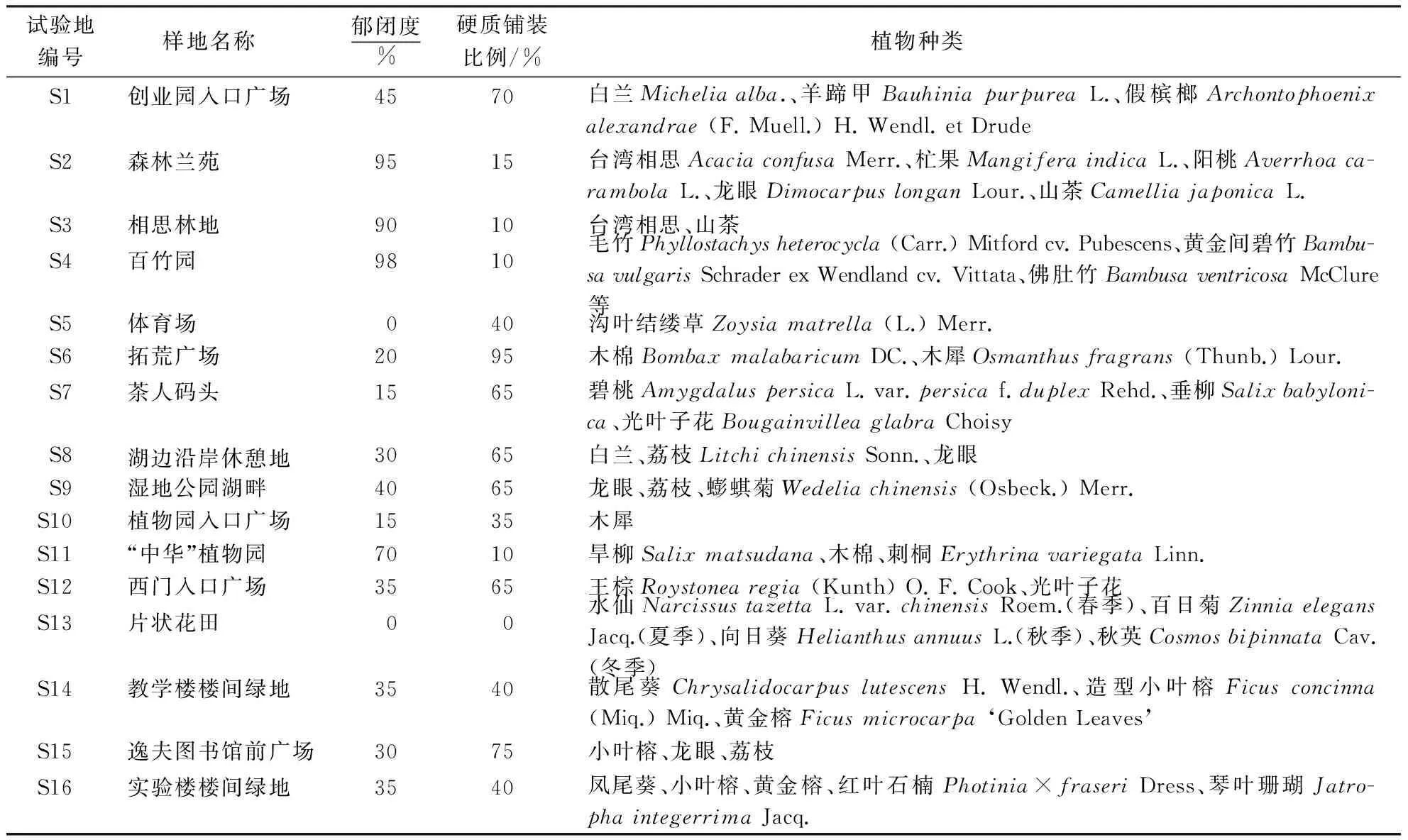

1.2.1样地选择依据不同游憩地类型,选择16个监测地(表1)进行数据监测.

表1 监测点基本情况

1.2.2指标测定选择2015年3月(春季)、2015年6月(夏季)、2014年10月(秋季),2015年1月(冬季)晴朗天进行观测,观测时间为7:00~19:00,同一用地每隔2 h观测1次.用Dustmate粉尘检测仪测定人体平均呼吸高度1.2~1.5 m处空气TSP、PM10、PM2.5、PM1.0的浓度,每个观测点设3个重复;同时,使用小气候监测仪监测风速、温度、湿度等;并采用“中国空气质量在线监测分析平台”监测福州同一时间段的空气质量,进行对比研究.

1.3数据处理

数据统计、处理及图表制作采用SPSS 19.0、Excel 2007软件进行.

2结果与分析

2.1各监测点大气颗粒物浓度的季节变化

图1显示,大气颗粒物浓度具有明显的季节变化,表现为夏季最低,冬季最高,春、秋季不同粒径大气颗粒物的浓度变化区间介于夏季与冬季之间.进一步观察大粒径大气颗粒物TSP、PM10,浓度从高到低依次为冬季、秋季、春季、夏季;而小粒径大气颗粒物PM2.5、PM1.0,浓度则为冬季较高,夏季最低而春、秋季无明显区别.大气颗粒物浓度出现这种季节变化的原因主要有:(1)冬季降水少,气候干燥,逆温层较厚、强度最大、出现频率最多、持续时间最长,使污染物难以扩散;(2)北方冬、春季采暖,燃烧后的化石粉尘随气流导入的污染物在多云、雾天较多的冬季难以扩散,加重了大气颗粒物的污染程度;(3)冬、春季温度较低,植物生理活性减弱,降低大气颗粒物的能力差.相反,福州夏季有以下特点:(1)温度高、降雨对大气颗粒物有一定的清洁作用,且降雨相对集中对大气污染物有明显的清洁作用;(2)夏季游憩林地树木枝叶繁茂,生理活性强,减尘效果明显;(3)夏季正处于学校放假,师生人数较少,也是影响大气颗粒物浓度的原因.福州秋季雨水较少,气候干燥(2014年9~10月的平均湿度为67%,最低日均49%,最高日均80%),而且降雨相对较少,减少了对大气颗粒物的清洁作用.福州春季虽雨水较多,气候相对湿润,树木生理活性也最强,但由于低温(2015年3月的平均温度14 ℃,最高温度23 ℃,最低温度-1 ℃)不易于大气颗粒物的扩散,导致春季各粒径大气颗粒物浓度也处于较高水平.

2.2不同类型游憩地空气大气颗粒物浓度对比

根据地势地形、植被水体及构筑物等不同因素,将16个监测点分为5种游憩地类型:草坪休憩地(S5、S11、S13)、广场(S1、S6、S10、S12、S15)、水畔休憩地(S7、S8、S9)、游憩林地(S2、S3、S4)、楼间绿地(S14、S16).

不同游憩地类型大气颗粒物浓度之间存在差异,且随季节变化而有所不同.使用SPSS 19.0软件对其中两因素随机区组方差分析后发现,游憩地类型对4种粒径大气颗粒物浓度的影响差异显著(P<0.05),证明不同类型游憩地对各粒径大气颗粒物的浓度有较大影响.春季,从大粒径大气颗粒物浓度来看,仅有游憩林地的TSP浓度及游憩林地、草坪休憩地的PM10浓度相对较低,其他类型游憩地差异不大(表2);从小粒径颗粒物来看,水畔休憩地、楼间绿地浓度的均值大于其他3种类型游憩地,可能与高湿度、地形条件有关.夏季,不同类型游憩地的大气颗粒物浓度均低于Ⅰ级标准[13],且各类型游憩地间的差异不显著,表明夏季福建农林大学校园全园可游.秋季,园内各游憩地类型的PM2.5浓度均低于Ⅰ级标准,而PM10浓度处于一级与二级之间,表明秋季各游憩地的适游性较高;进一步分析可知,游憩林地、草坪休憩地、水畔休憩地的大气颗粒物浓度整体低于广场、楼间绿地,以TSP表现得最为明显,可能与绿化植物降尘、除尘相关.冬季,为一年中大气颗粒物浓度最高的季节,各粒径大气颗粒物浓度皆处于Ⅰ级与Ⅱ级之间,从大粒径大气颗粒物浓度对比来看,空旷地类型游憩地要明显大于山林游憩地,而从小粒径大气颗粒物浓度对比来看,空旷地类型游憩地明显低于封闭性较高的游憩地,这与封闭性高低、空气是否易于扩散有关,而水畔休憩地小粒径大气颗粒物的浓度较高,应与其湿度大有关.

2.3四季不同类型游憩地大气颗粒物浓度对比

不同粒径大气颗粒物的季节变化也有明显差异(表3),冬季的PM10、PM1.0浓度占比最高,与其他城市污染物扩散、降雨量低、空气干燥有关;春季的PM2.5浓度占比最高,与其高湿度有密切关系.此外,福州秋季的多云和逆温天气可能更容易使小粒径颗粒物集聚增多,而春季降雨对大粒径颗粒物的冲刷作用显著,促使小粒径颗粒物浓度及其所占比例在春、秋季降低,而在冬、夏季因高温大粒径大气颗粒物增高.夏季的大气颗粒物浓度最低,由于夏季持续高温、高湿致使其PM1.0浓度占比较大.从不同游憩地类型看,广场、草坪休憩地、水畔休憩地、楼间绿地各粒径大气颗粒物浓度占比的变化规律并不明显,可能与其立地条件较为复杂有关;游憩林地PM10浓度的占比大于其他类型游憩地,而在其PM10浓度略低于其他类型游憩地的情况下,与林地降低TSP浓度效果高相关.秋、冬季游憩林地PM10、PM2.5、PM1.0浓度的占比较春、夏季高,与树木生理活性减弱有关.

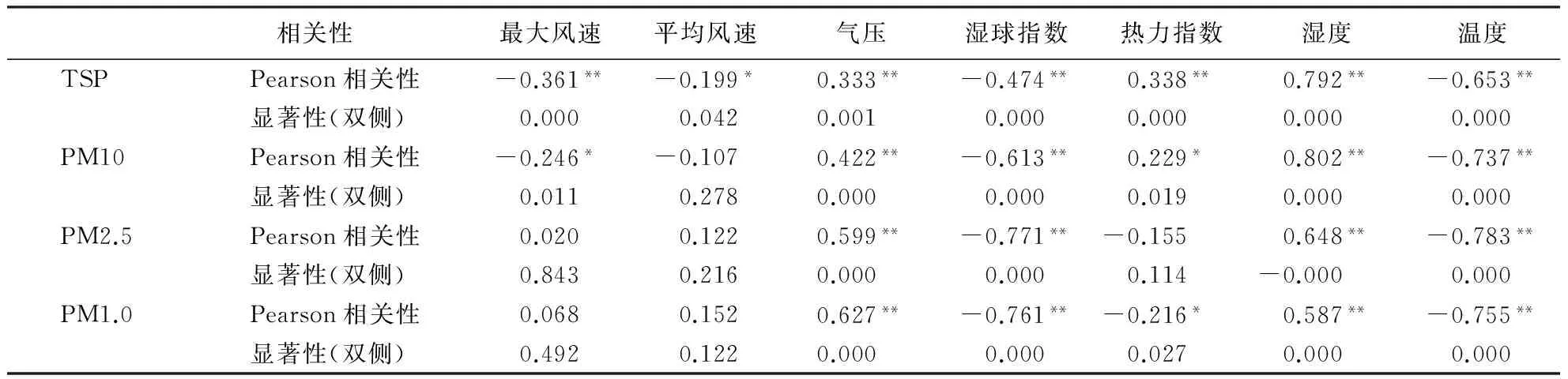

2.4气象因子与大气颗粒物浓度的相关性

大气颗粒物浓度的大小除与颗粒物本身的性质、地形的影响有关外,还受到气象因子等环境因素的影响.本试验对大气颗粒物浓度、气象因子(包括即时风速、最大风速、平均风速、温度、风寒指数、相对湿度、热力指数、露点温度、湿球温度)进行相关性分析.结果(表4)表明,在所测的环境因子中,影响大气颗粒物的环境因子有最大风速、平均风速、气压、湿球指数、热力指数、湿度、温度.其中,相对湿度、热力指数、气压对空气中不同粒径颗粒物的影响较大,均呈显著或极显著正相关.热力指数除对TSP浓度影响较大外,对各粒径大气颗粒物浓度影响较小,而随着气压、湿度的提高各粒径大气颗粒物浓度呈显著上升趋势.最大风速、平均风速、湿球指数、温度与大气颗粒物浓度呈显著或极显著负相关,风速仅与大粒径大气颗粒物浓度相关,而湿球指数、温度与各粒径大气颗粒物浓度呈极显著负相关.

表4 气象因子与大气颗粒物浓度的相关性

2.5与福州市国控监测点主要大气颗粒物浓度的对比

福州市共设置6个国控监测点:五四北路、紫阳、师大、杨桥西路、快安、鼓山(图2).从监测点设置情况来看,二环内有3个,二环与三环之间2个,三环外1个,大气颗粒物浓度监测指标为PM10、PM2.5,总体上较好地反映出福州大气颗粒物浓度的整体水平.福州市国控监测点的PM10、PM2.5浓度与本试验所监测的城郊游憩地(福建农林大学校园)进行对比发现:春季两者并无明显差别;夏季城郊游憩地大气颗粒物浓度略低于国控监测点水平;秋、冬季则表现出城郊游憩地的PM10浓度明显大于国控监测点数值,而PM2.5浓度则无明显差别(图3).原因为:夏季外来大气颗粒物影响因素较低,而因为城郊所处环境绿化面积较大,呈现出城郊低于整体水平;秋、冬季因北方采暖的粉尘随气流导入,而福州四周环山,气流多从闽江、乌龙江导入,导致城郊游憩地大气颗粒物浓度略高于福州整体水平.

3讨论

本试验结果表明:福建农林大学校园各类游憩地大气颗粒物浓度均处于国家Ⅰ级或Ⅱ级排放标准,空气质量良好,同前人的研究结果[14-17]基本一致;福州空气质量季节性变化明显,冬、春季污染较严重,夏、秋季空气质量较好.与各大城市大气颗粒物浓度[18-23]比较,福州生态环境良好,长期对环保的投入取得了较为显著的效果.相关游憩地的建设改善了市民的生活环境,提高了市民的生活质量.在本试验对大气颗粒物季节变化规律研究的基础上,将进一步在福州较大范围游憩地开展不同月份大气颗粒物浓度变化规律的研究,对改善福州空气生态的园林景观规划和建设提供一定的指导作用.相对湿度、热力指数、气压对空气中不同粒径颗粒物的影响较大,均呈显著或极显著正相关.邓利群等[24]研究表明,湿度超过一定阈值,会导致大气颗粒物浓度的增加,加之高温条件致使小粒径颗粒物浓度明显升高.前人[25-26]研究表明,一定范围内大气颗粒物浓度与温度、风速呈负相关,与相对湿度呈正相关,本试验结果与其基本一致,但风速对小粒径大气颗粒物浓度的影响不显著.柯馨姝等[27]研究表明,温度升高对大气垂直对流有加剧作用,有利于大气扩散,因而一般与气溶胶(大气颗粒物)浓度呈负相关.

本试验结果显示,总体上,福州典型城郊游憩地大气颗粒物浓度春、冬季高,夏、秋季低,影响大气颗粒物浓度的主要因素有立地条件、人群活动、机动车辆尾气、扬尘等,此结果与余曼等[28]的“不同绿化树种的滞尘效应差异较大”研究结果较为相近.对比福州市国控监测点数据,夏季城郊游憩地大气颗粒物浓度明显低于国控监测点数据,秋、冬季则国控监测点数值略低.结合此次监测结果表明:不同气象因子对大气颗粒物浓度的影响不同;同一气象因子与不同粒径大气颗粒物浓度的关系亦存在差异.针对部分立地条件特殊容易积聚大气颗粒物的游憩地,可适当开阔其空间,增加对流以降低大气颗粒物浓度;游憩林内的部分地点可适当降低郁闭度以降低湿度,达到降低大气颗粒物浓度的作用;淮安半岛为闽江、乌龙江通往市区的分流处,风口地带应适当提高立体绿化程度,降低秋、冬季北方取暖产生的粉尘对城郊游憩地及市区的影响.整体而言,城郊游憩地森林覆盖率高于市区,大气颗粒物浓度较低,提高游憩地森林覆盖率有助于降低其大气颗粒物浓度.

为改善城郊游憩地生态环境的功能,规划设计人员应尽量提高建设合理性:(1)主干道等大气颗粒物产生及容易聚集的地方应该控制游憩设施建设,减少在此类地点设置封闭空间、半开敞空间;(2)适当提高游憩林地植物层次,合理进行植物配置;(3)改善建筑环境特征,提高建筑立面绿化率,隔离污染源;(4)营造通风线路,适当引导人流、车流的方向,促使车辆产生的大气颗粒物较好地扩散.

参考文献

[1] 孙奎永,崔明,孙奎利.生态文明视角下的城郊型农业园规划设计——以天津华明镇赤土生态农业园为例[J].规划师,2015,31(S1):31-34.

[2] 杨财根.城郊森林公园旅游规划导向的战略思考[J].北京林业大学学报(社会科学版),2011,10(1):54-58.

[3] 张传时.城郊乡村旅游空间组织与优化研究[D].西安:西北农林科技大学,2011.

[4] 郭二果,王成,郄光发,等.北京西山典型游憩林空气颗粒物不同季节的日变化[J].生态学报,2009,29(6):3 253-3 263.

[5] 吴志萍,王成,侯晓静,等.6种城市绿地空气PM2.5浓度变化规律的研究[J].安徽农业大学学报,2008,35(4):494-498.

[6] FRASER M, YUE Z, BUZCU B. Source apportionment of fine particulate matter in Houston, TX, using organic molecular markers [J]. Atmospheric Environment, 2003,37(15):2 117-2 123.

[7] BROOK R D, FRANKLIN B, CASCIO W, et al. Air pollution and cardiovascular disease: A statement for Healthcare Professionals from the expert panel on population and prevention science of the American Heart Association [J]. Circulation, 2004,109:2 655-2 671.

[8] 粟志峰,刘艳,彭倩芳.不同绿地类型在城市中的滞尘作用研究[J].干旱环境监测,2002,16(3):162-164.

[9] 王晓磊,王成,古琳,等.春季不同天气城市街头绿地内PM(2.5)质量浓度分布特征研究[J].生态环境学报,2014,23(6):972-978.

[10] TALLIS M, TAYLOR G, SINNETT D, et al. Estimating the removal of atmospheric particulate pollution by the urban tree canopy of London, under current and future environments [J]. Landscape and Urban Planting, 2011,103(2):129-138.

[11] 叶光营,吴毅伟,刘必桔.福州区域雾霾天气时空分布特征分析[J].环境科学与技术,2010,33(10):114-119.

[12] 叶宝鉴,兰思仁,李明河,等.福建农林大学校园植物区系特征[J].福建农林大学学报(自然科学版),2013,42(1):51-56.

[13] 环境保护部科技标准司.GB 3095-2012 环境空气质量标准[S].北京:中国标准出版社,2012.

[14] 林祥明,林永登,冯宏芳,等.利用地面气象资料进行福州市空气质量日预报[J].热带气象学报,2001,17(3):320-326.

[15] 曾光平,夏丽花,林祥明,等.福州市空气污染浓度预报方法[J].气象,2000,26(4):25-29.

[16] 傅伟聪,董嘉莹,王茜,等.福州市冬季若干典型游憩地大气颗粒物浓度日变化规律研究[J].热带作物学报,2014,35(2):348-354.

[17] 傅伟聪,郑宇,董建文.冬季校园内3种典型用地空气颗粒物浓度日变化[J].中国城市林业,2013,11(6):15-18.

[18] 宋晓晖,毕晓辉,吴建会,等.杭州市大气颗粒物污染特征及变化规律研究[J].环境污染与防治,2012,34(7):60-63.

[19] 杨兴堂,施捷,沈先标.上海市宝山区空气中PM10和PM2.5污染状况分析[J].上海预防医学,2009,21(6):262-263.

[20] 黄鹂鸣,王格慧,王荟,等.南京市空气中颗粒物PM10,PM2.5污染水平[J].中国环境科学,2002,22(4):334-337.

[21] 李龙凤,王新明,赵利容.广州市街道环境PM10和PM2.5质量浓度的变化特征[J].地球与环境,2005,33(2):57-60.

[22] 潘纯珍,陈刚才,杨清玲.重庆市地区道路PM10/PM2.5浓度分布特征研究[J].2004,26(5):576-579.

[23] 郝明途,侯万国,周学华,等.济南市PM10和PM2.5污染水平研究[J].山东大学学报(工学版),2006,36(3):108-111.

[24] 邓利群,钱骏,廖瑞雪,等.2009年8~9月成都市颗粒物污染及其与气象条件的关系[J].中国环境科学,2012,32 (8):1 433-1 438.

[25] 车瑞俊,刘大锰,袁杨森.北京冬季大气颗粒物污染水平和影响因素研究[J].中国科学院研究生院学报,2007,24(5):556-563.

[26] 傅伟聪,齐津达,陈梓茹,等.百里杜鹃国家森林公园盛花期游览路线选择[J].森林与环境学报,2016,36(1):117-123.

[27] 柯馨姝,盛立芳,孔君,等.青岛大气颗粒物数浓度变化及对能见度的影响[J].环境科学,2014,35(1):15-21.

[28] 余曼,汪正祥,雷耘,等.武汉市主要绿化树种滞尘效应研究[J].环境工程学报,2009,3(7):1 333-1 339.

(责任编辑:施晓棠)

收稿日期:2015-11-01修回日期:2016-01-29

基金项目:林业公益性行业科研专项(201404301、201404315);国家林业局森林公园工程技术研究中心开放课题(PTJH1500207).

作者简介:傅伟聪(1989-),男,博士研究生.研究方向:风景园林学、森林公园规划设计.Email:112986953@qq.com.通讯作者丁国昌(1972-),男,博士,副教授.研究方向:海绵城市.Email:fjdgc@qq.com.

中图分类号:S731.2

文献标识码:A

文章编号:1671-5470(2016)04-0458-07

DOI:10.13323/j.cnki.j.fafu(nat.sci.).2016.04.015

Changing rule of atmospheric particulate matter concentration in Fuzhou different spatial suburb recreational region——Take the campus of Fujian Agriculture and Forestry University for example

FU Weicong1,2, CHEN Ziru1, ZHU Zhipeng1, WU Qiannan1, LI Hui1, DONG Jianwen1,2, Ding Guochang1,2

(1.College of Landscape Architecture, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China; 2.State Forestry Administration National Forest Park Engineering Research Center, Fuzhou, Fujian 350002, China)

Abstract:To evaluate air quality of suburb recreational regions for higher rationality of planning, atmospheric particulate matter concentration (APMC) and meteorological factors from 16 observation stations of 5 types were recorded and interpreted. Result showed that APMC was averagely low in summer and high in winter, those of spring and autumn fluctuated between this range. APMC diameters also changed between summer and winter. Types and conditions of recreational regions had great influence on APMC at different diameters, and the changing rule varied among different seasons. Environmental factors, including maximum and average wind speed, air pressure, wet bulb index, thermal index, humidity and temperature, all affected concentrations and diameters of particulate matter. Furthermore, plant configuration setting posed significant impacts on temperature, humidity, wind speed and atmospheric particulate matter. To summarize, improving site condition plays a pivot role on reducing APMC and should be under prudent consideration when urban planning.

Key words:Fuzhou; suburb recreational region; atmospheric particulate matter; meteorological factor; site condition