开收藏课的老师,爱囤物

田春雨

你囤过东西吗?比如因为喜欢吃糖,爱屋及乌地对五彩缤纷的糖纸爱不释手,不知不觉间积攒得越来越多;或者因为喜欢看漫画书,摆满了书架;或者因为喜欢鞋子,即使穿旧的鞋也舍不得丢……在李明龙老师看来,囤物是潜意识中进行的收藏行为,是一件善举,其未来历史价值不可估量。

走进收藏市场

最近,同学们热议的话题不是明星八卦,不是热播韩剧,而是新开的一门公选课——《中国收藏文化与鉴赏》。2015年,中国青年政治学院的公选课上第一次开这门课,网上选课系统一开放大家就迫不及待地选择 “收藏课”。选课人数很快爆满,系统网上抽签,能不能上课大家只能拼人品了。

第一堂课,教室里早早坐满了人,大家议论纷纷,猜测声中,一个皮肤黝黑,手里端着巨大搪瓷杯的人走进教室。他衣着朴素,脸上笑容有点憨,另一只手里提着一大袋东西。他站上讲台说:“我是这门课程的老师,我叫李明龙。”每次上课,端着大茶杯,拎着大袋子,似乎成了李老师的标配。

随后,李老师从袋子里宝贝地拿出一个陶罐,说这是一件老货,拿过来给大伙儿鉴赏一下,千万不要打破了。大家依次小心翼翼地传递,里里外外地仔细观察。有的人说是古董,有的说是宝贝,还有相互争论的。大家连朝代都无法判断,渐渐安静下来,等着老师给个说法。李老师一脸深意地说:“这东西看起来像是老物品,其实是一件赝品。”同学们面面相觑,颇为尴尬。李老师的第一课就是要大家了解收藏,第一步是识别“新旧”。他告诉大家,虽说这是一件赝品,但在收藏界一般不说“真”和“假”,只有“老货”与“新货”的区别。这个罐子是民国时仿制的清朝物件,当然,没有清朝的物件距今那么远,但跟现在相比也是有一定年头的。其次是不要人云亦云,别人说是“好东西”就盲目跟从,失去自己的价值判断。

“关于纸制品,我是较为明白的,钱币、瓷器这些藏品收藏虽然显得高大上,但我还是外行。”李老师谦虚地说。他的收藏课以证书、票据等纸制品收藏为主,也包括体现学校办学特色的共青团和青年学纸质文献。他收藏纸制品有三十多年,相对熟悉有一定把握,课上主要是跟大家交流分享自己的心得,只讲他经历过的,明白的,对不明白的领域,建议同学们另找专家请教。

看看身边同学,不少人对菩提子、绿松石、紫檀、崖柏等手串以及一些手把件喜爱有加,显然是想更多地了解收藏。面对同学们的热情,李老师很意外,也苦恼。收藏往往因性格而异,他设想的课堂在20人以内为宜,这样能比较了解每个人的性格、爱好,方便交流,周末则可以带同学们去报国寺、潘家园等收藏市场进行实地考察。逛店铺也是有学问的,得学会结识店主,因为好东西店家并不轻易示人,也不会讲真话,讲物品背后的故事。李老师带学生过去,店主们看到年轻人对收藏感兴趣,就打开了话匣子,不知不觉中就把实话告诉了大家。但每次不能带太多人,否则影响人家做生意,因为店里的人一多,外面想买东西的人就不进门了,也不知道里面发生了什么事。跟着李老师去过收藏市场的同学们都大呼很有收获,听着店主们谈笑风生地讲自己的收藏经历,同学们一方面对收藏有了更多了解,一方面也诧异于收藏着价值不菲东西的店主们衣着如此朴素。李老师说,大部分收藏者节衣缩食甚至很抠门,就是喜好买藏品。有的时候遇到特别好的东西价格太高,拿不下来又实在喜欢,就像是追不上喜欢的女孩子那种感觉,痛苦不已。

虽说限定选课人数好处多,李老师坦承人多也有好处,可以让更多的人了解收藏知识,熟悉收藏市场,增强收藏意识,提高鉴赏水平,进而有可能随时随处抢救和保护身边的“文物”,这是他开课的主要目的。如果有了收藏意识,将来同学们就不会随意丢弃手边的东西,因为今天可有可无的东西,明天就有可能成为历史,成为人们收藏的物品,甚至是文物级藏品。

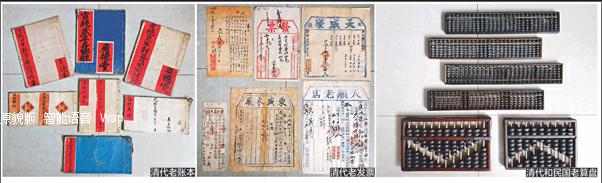

每次上课,李老师都会带着自己的藏品给大家传阅、欣赏,行话这叫“上手”,属于体验、把玩。比如他的发票、税票、账本,还有清代和民国时期的毕业证书等。一次,李老师带来一本比巴掌还要小却很精致的“手账”,大家疑惑这样的小本子上能记清楚什么内容,打开一看就惊叹不已:折叠的小小手账竟有一米多长,满目的“蝇头小楷”清楚规整,只是那记账的数字“苏州码子”龙飞凤舞,宛若天书,看不明白。李老师说,这记账功底是账房先生的必备技能。

李老师在课堂上介绍了我国收藏市场发展的情况。在二三十年前,收藏市场的前身旧货市场比较兴盛,各地都有旧货市场,常见的主要是日用品和旧书市场。到1990年代中后期,国内收藏市场兴起,各地纷纷建设各种收藏市场,可谓遍地开花,一片火爆繁荣的景象。2003年 “非典”那阵,随着电子商务的兴起,网络收藏市场渐渐进入藏家淘宝视野。现在,人们玩收藏不仅去实体市场逛地摊、转店铺,也习惯了网上冲浪淘宝。早期收藏市场比较混乱,没有精细的分类,找自己想买的东西像是大海捞针,极不容易,很多时候是靠运气去碰。随着市场专业化发展,卖瓷器的有瓷器市场,卖书籍的有书籍市场,细分后的收藏市场逐渐走向专业化和正规化。

电视媒体各类“鉴宝”节目的火爆,催生了全民收藏,把收藏大军推向峰巅。奥运会前后,商户们进货“铲地皮”感觉东西不好找了,藏家们淘宝开始感觉好东西越来越难见了。俗话说“盛世收藏”,仓廪实了不仅知礼节还知收藏了,玩家越来越多。收藏大军的涌入,市场上的老东西自然就少了,都沉淀在藏家手里等着涨价呢。另一方面,就是这几年价格暴涨得太快,致使好多卖家认为现在卖出东西就是卖亏了,于是把好东西压在箱底不出货了,所以,市场上的老东西就比较少,而且流通周转很慢。现在,收藏市场卖的东西,大多都是手串饰品等文玩。

李老师是学财政税收专业的,在税务机关干过多年,一直喜欢收藏和研究市场上出版的各类税务书籍,“要成为中国拥有税务图书最多的人”是他参加工作之初的美好梦想。在收集过程中,随着视野的拓宽和兴趣的广泛,收藏物品从早期的邮票、书籍、发票、税票,又扩大到账簿、证书、地契、照片、印版、印章、徽章等专题。目前,他藏有国内历史最早、品种最全、数量最多的老发票。

李老师告诉同学们,网上交易不是面对面,往往比较好讨价还价。大家不分年龄大小,都以“朋友”“兄弟”“老师”相称,免除了不少尴尬。李老师在课堂上现场示范了在“孔夫子旧书网”竞拍自己喜欢的东西。网络收藏世界是一个复杂的江湖,买东西、拍东西自有一套规则和技巧。

首先是先下手为强原则,经常在线,随时通过“关键词”寻找目标,发现喜欢的藏品,第一时间先放入购物车,再与店家沟通讨价还价,否则东西被别人抢走就没有回旋余地了。

其次要学会冷眼看世界,不能看到喜欢的东西就直接出价参拍,要先判断拍品的价值大小,分析竞争对手的兴趣点,察看卖家的信誉度,寻找卖家的网托马甲和对手的替身马甲。如若发现自己熟悉的账号和新注册的账号,应该提高警惕,因为商家往往会办理多个账号抬价,有些老买家则会申请多个账号参拍。由于李老师经常在网上购买或参拍纸制品,很多卖家已经熟悉他的账号,知道他喜欢的收藏专题,除了不太好砍价外,还容易被店家暗中使托设马。

再者,把握参拍时机很重要,一般在拍卖出价倒计时之前几分钟出手较为合适。有时候错过了几分钟就与自己喜欢的东西失之交臂。晚上是拍卖结束的高峰时段,李老师不太愿意出门,最怕的就是出差,担心在路上无法上网。有时候实在没办法,只好让朋友千里之外施援帮忙竞拍。

收藏界的“门道”

在课上,李老师会告诉大家一些收藏市场的现状以及收藏界不可不知的门道,也就是我们常说的市场规则,这其中有的是有明确法律条文规定,是不可触碰的底线,比如在收藏市场需要遵守文物保护法,不能买卖文物,盗墓来的东西不能碰,这是最基本的要求。还有一些是在行业发展过程中大家久而久之所形成的惯例,不知道这些就会被看作“外行”,甚至出现误会和纠纷。

收藏者一般是不会到卖家家里去买东西,因为卖家家里放着很多东西,而且比较乱的,东西丢一两件一时难以察觉,为了避嫌,一般不在家里交易。如果要去一定提前告诉人家,让卖家有时间规整,先拿几件给你看。有一年大年初四,李老师到外地某个店主家拜年,相谈甚欢,酒喝得正酣,店主“平时都不给别人看,今天一高兴就把柜子打开了”,李老师可没有错过机会,谈笑间就把东西以优惠价格收入囊中。

在中国,传统的人际交往模式讲究的是礼尚往来,在一来一往中消除人与人之间的隔膜,从而成为朋友甚至知己。不要觉得老套,在收藏市场这可是与人交往的金科玉律。逢年过节,李老师会给全国各地的一些大卖家寄些老北京的特产,一方面是联络感情,为日后在人家手里买东西提供便利,其次也是尊重对方,对于这些跟自己有共同爱好,致力于搞收藏的人们有一种天然的好感。李老师说,收藏市场跟普通市场的不同之处在于,普通市场是买方市场,消费者是上帝,而收藏市场绝大数情况下是卖方市场,卖家有权选择是否卖给你,卖给你当时是赚钱了,但是晚一年两年再卖或许会卖得更高。所以,比起买卖关系,与卖家成为朋友,建立一个长期的良性互动,有了感情基础,人家会觉得收藏在手里的东西交给你才是找到了宝贝真正的主人。

但是关系再好也要把握适度,所谓“君子之交淡如水”,勿要随便问卖家东西的进价,只需考虑人家给出的价格是否在自己的承受范围之内即可,这是规矩。对方把手里的好东西拿出给你看,并在价格上做出适当的让步这是于交情而言。但是,每个人都有自己的营生,人家靠这个养家糊口自然不可能亏本也不可能无利。

当然,有人说搞收藏的商家都是暴利,但如果理性地看待问题就会知道事情都是相对而言。再老练的行家难免也有看走眼的时候,以超出市场行情的价格把某一个物件儿买到手,这就亏本了,所以,时而亏时而盈,总的来看价格就是均了。比如当时花五百块钱买了一件东西,觉得自己买亏了,但是过了若干年以后当初这个不起眼的东西也许可以卖上五千,那时候你又会觉得实在太划算了。

李老师说,“老东西”跟光彩照人的消费品不一样,是会逐渐升值的。批量生产的工业产品随着科技的进步,原料价格降低,它的价格会越来越低,而古玩藏品的价格则会越来越高。

收藏是一种习惯

走进李明龙老师的办公室,第一印象是“乱”,地上堆着一摞一摞报刊书籍和老毕业证等老纸品,这些可是他的宝贝。李老师对纸的感情很深,所以,这些年无论是换单位换部门,还是单位个人搬家,很多东西总舍不得扔。在他的办公室里,可以看到各时期各院系社团的报纸、杂志,学校以及社团办活动时的请柬、节目单等。他说,看起来是“乱”,可每摞每堆是分类整理好的。每回遇到学生发活动传单等,李老师总是有礼貌地接受、阅读,并带回办公室保存,他说,这些东西属于“青春活力”的校园文化,将来应该进校史馆和档案馆的。

李老师随手搬过来一个快递大包裹放在茶几旁,他说这是刚送来的旧书还没来得及拆,姑且先当凳子坐吧。然后,他拿出一包家乡杏肉请记者吃。原来,这是当地一家老字号做的果脯,酸酸甜甜的,甚是可口。搞收藏的人喜欢历史底蕴厚重的事物,日常生活中的购物活动自然情系中华老字号。李老师经常指点回家过年的学生买一些北京老字号的东西,这样才是有特色有品质的礼物。比如,山楂果脯第一品牌当属红螺食品,酱菜非六必居和天源酱园莫属。“我搞收藏自然喜欢老字号,剪头发都是去有家老北京开的‘板寸家园,在那里一剪就是二十多年,虽然去一趟挺远但是心里很满足。由于理发师年龄大了,为了提高效率,几百位老顾客必须微信预约排号。”

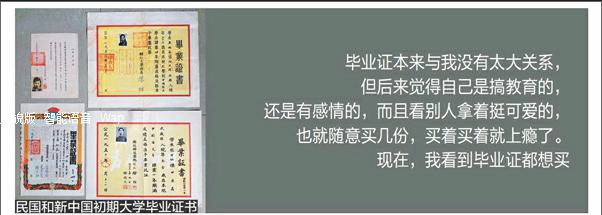

起初,李老师仅仅是在市场的纸堆里翻发票、税票,日积月累,越攒越多,在收藏方面越来越“贪心”。开始是喜欢发票、税票,之后忍不住去买地契,后来又喜欢上毕业证的精美好看。“毕业证本来与我没有太大关系,但后来觉得自己是搞教育的,还是有感情的,而且看别人拿着挺可爱的,也就随意买几份,买着买着就上瘾了。现在,我看到毕业证都想买,就买杂了,本来自己定的专题是会计簿记类毕业证,这跟我研究的账本有关联,慢慢就延伸到与我无关的领域了,摊子越铺越大。所以,收藏忌讳贪心,忌讳贪得无厌。”

聊得高兴,李老师拿起办公桌上当作小摆件的秤砣说:“以后我要是搞一个发票博物馆,放个算盘再放个秤,秤是做交易用的,做交易就需要开票据,那么开了发票,就需要在账本上记流水,这是相辅相成的。有了账本又需要依法纳税,税票又出现了,结果,相关联藏品品种越搞越多,要记账又要懂财务会计算,所以,发票这个大主题就变得越来越宽泛了。从文化研究角度来说,这是很有意思的东西,可以通过各个侧面不同的元素来支撑自己喜爱的大主题‘发票,相关的东西还可以配备文房四宝,因为账房先生需要写字,就可以再配个账房先生专用的那种八仙桌,东西越配越多,也就越来越丰富,慢慢地就把这个博物馆丰富起来了。”

李老师开收藏课,是希望让更多的同学具有收藏意识,不仅是通过课程对大家进行收藏方面的科普,更是通过交流和实践进行一种传统文化熏陶,这样,大家以后会有意识地保留身边的东西。现在看着不太重要的东西,随着时间流逝,这些东西就超出它本身的实用价值而代表着一段记忆与历史,所以,收藏是一种良好的习惯。李老师说:“有人说我像守财奴,每次搬家,办公室里的东西总是舍不得扔掉,结果越攒越多。可是得有人把这些东西留下来啊,毕竟这是记录学校发展历程的历史载体。就像发票,若干年后都改为电子发票、网络发票了,那纸质发票就找不到了,成为一种历史记忆,以后的人都不知道纸质发票是什么样子,就只得去博物馆看了。”