菲律宾普加达红土型镍矿地质特征及成因分析

■ 刘战鹏 梁慧斌

(天津华北地质勘查总院天津300170)

菲律宾普加达红土型镍矿地质特征及成因分析

■刘战鹏梁慧斌

(天津华北地质勘查总院天津300170)

通过对菲律宾普加达红土型镍矿的区域地质背景、矿区地质特征、矿床地质特征及控矿因素的分析和研究,认为本区红土型镍矿是超镁铁质岩体风化-淋滤-沉淀的产物,本矿床属于超镁铁质岩化学风化作用形成的矿床。

普加达红土镍矿地质特征矿床成因

矿区位于菲律宾普加达半岛的中东部,属菲律宾东达沃省马蒂市马科姆波尔村和卡布阿雅村所辖。马蒂市与达沃市国道相连,运距170km,矿区与马蒂市的直线距离约28.5km,距达沃-塔古姆-马蒂国道约23km,期间公路相连。也可乘汽艇或帆船从马蒂港到达马古姆,通过普加达湾约18km出海。区域内红土型镍矿较为丰富,结合以往工作及研究调查成果,总结普加达红土型镍矿的成矿地质特征,并对其成因进行分析,为今后进一步的找矿工作提供依据。

1 区域地质背景

棉兰老岛东为菲律宾海,南为西里伯斯海,西为苏禄海,北为保和海,区域上地处“西太平洋构造-岩浆活动带”,是欧亚板块、太平洋板块、印度板块之间强烈作用的活动区。大地构造背景导致一系列“岛弧-海沟的弧沟系”的形成,是环太平洋构造-火山-岩浆-地震活动带的一部分,习惯上称“环太平洋构造-岩浆成矿带”。

棉兰老岛东部最显著特征是菲律宾断层,位于菲律宾海板块与欧亚板块之间,由斜碰撞形成的NNW向左旋横推断层。因为菲律宾断层位移分离和板块挤压作用,菲律宾海板块向北西运动把欧亚板块往上推,导致该区岩浆活动十分强烈,出现大面积基性、超基性岩浆岩,为红土型镍矿的形成奠定了充足的物质基础。

2 矿区地质特征

2.1地层

区内地层除第四系外,主要由上白垩统的Iba建造、上白垩统-古新统的片岩、始新统石灰岩、中新统-上新统碎屑沉积岩组成。地层由老至新详述如下:

(1)上白垩统的Iba建造,在普加达半岛北部可见,由轻微变质的互层状火山岩、硅质砂岩和碳酸盐岩组成。

(2)上白垩统-古新统的片岩,主要由片状和叶片状绿片岩和变质的红色沉积岩组成,不整合覆盖于Iba建造之上。

(3)始新世石灰岩不整合覆盖于古新统的蛇绿岩套上,仅局部出露。

(4)中新统的火山碎屑沉积,主要由互层的凝灰质砂岩、粉砂岩、泥岩及与小火山熔岩流和碳酸盐岩透镜有关的砾岩组成。

(5)第四系沉积物,主要为洪积物和坡积物,沿山坡、河流谷地以及河漫滩发育。

2.2构造

普加达半岛位于菲律宾海板块俯冲边界—菲律宾海沟与达沃海沟之间,而矿区以北12km即是菲律宾断层的主要分支,延伸至普加达湾,并控制普加达半岛的东北部海岸线。区内构造较为发育,主要是沿海岸线发育的逆冲断层,同时东西向和北东向的正断层也相对发育。

2.3岩浆岩

区内岩浆岩主要为古新统的普加达蛇绿岩套,向西倾斜,与片岩带呈断层接触或不整合覆盖于片岩带上,其底部单元包括Nagas超镁铁质岩、Surop超镁铁质岩、Matalao辉长岩和Lungag岩脉,上部单元是Kanlunan玄武岩,此超镁铁质岩序列是矿区成矿母岩,红土层在此发育,使镍富集达到具有经济价值。

3 矿床地质特征

3.1矿化特征

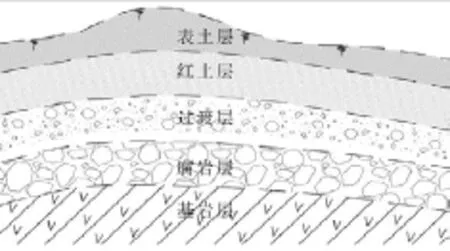

本区镍矿化产于超镁铁质岩的红土型风化壳中。风化壳厚度一般4-15米。风化壳颜色越深,风化越强,铁含量越高;颜色越浅,风化越弱,铁含量越低。风化壳平面形态复杂,呈不规则状,剖面上为层状、似层状。本区剖面上具有5层结构,属于典型的热带潮湿红土型风化壳结构,自上而下特征如下:

(1)表土层,由经过搬运的红土组成,局部富含碳成分,通常在沼泽地带发育,导致风化带变厚。

(2)红土层,一般在地表或近地表分布,富含褐铁矿,残余的岩石成分很少或没有。厚度小于10米,是主要的含矿层位。

(3)过渡层,一般含腐岩层和红土层的成分,也可能完全由过渡层粘土矿物组成。在矿区的大多数区域发育。厚1-5米,是主要的含矿层位。

(4)腐岩层:为化学性质未完全发生改变的基岩风化残留物质,可见大多数母岩的矿物成分,并保留原有结构、构造。厚3-24.18米,是主要的含矿层位。

(5)基岩层,位于最底部,由辉长岩和方辉橄榄岩等组成,风化界线高低变化,与基岩抗风化能力及节理、裂隙发育程度有关。

图1 红土型镍矿剖面图模式

3.2矿体特征

镍矿体产于风化壳中,沿山脊平缓地段和缓坡地段分布,形态受地形控制。平面形态复杂,呈不规则状,边界变化较大;剖面上为缓倾斜似层状。厚度总体与红土风化壳厚度呈正相关关系,厚富矿体多位于风化壳厚大发育部位。

本区红土型镍矿出露标高200-400m,出露长度1.7-5.1km不等,厚度0.40-24.20m不等,产于超基性岩岩体顶部的红土层、过渡层和腐岩层中,矿体形态简单,一般呈似层状产出,矿体规模均属大型。

3.3矿石特征

3.3.1矿石的矿物成分

红土层:主要为针铁矿,尖晶石以铬铁矿形式出现,硅以非结晶游离二氧化硅形式出现,还含有残余的顽辉石,针铁矿中含有大多数的镍。

过渡层:主要为橄榄石、辉石、蒙脱石、针铁矿和蛇纹石。镍矿化主要含于针铁矿、蒙脱石和蛇纹石中。

腐岩层:主要为橄榄石、顽辉石、透辉石、蛇纹石、蒙脱石和少量的尖晶石及针铁矿。针铁矿和蒙脱石中含镍,蛇纹石细脉中含少量镍,锰氧化物含较高的镍和一定量的钴,蛇纹石和铬铁矿中富含镍。

3.3.2矿石的化学成分

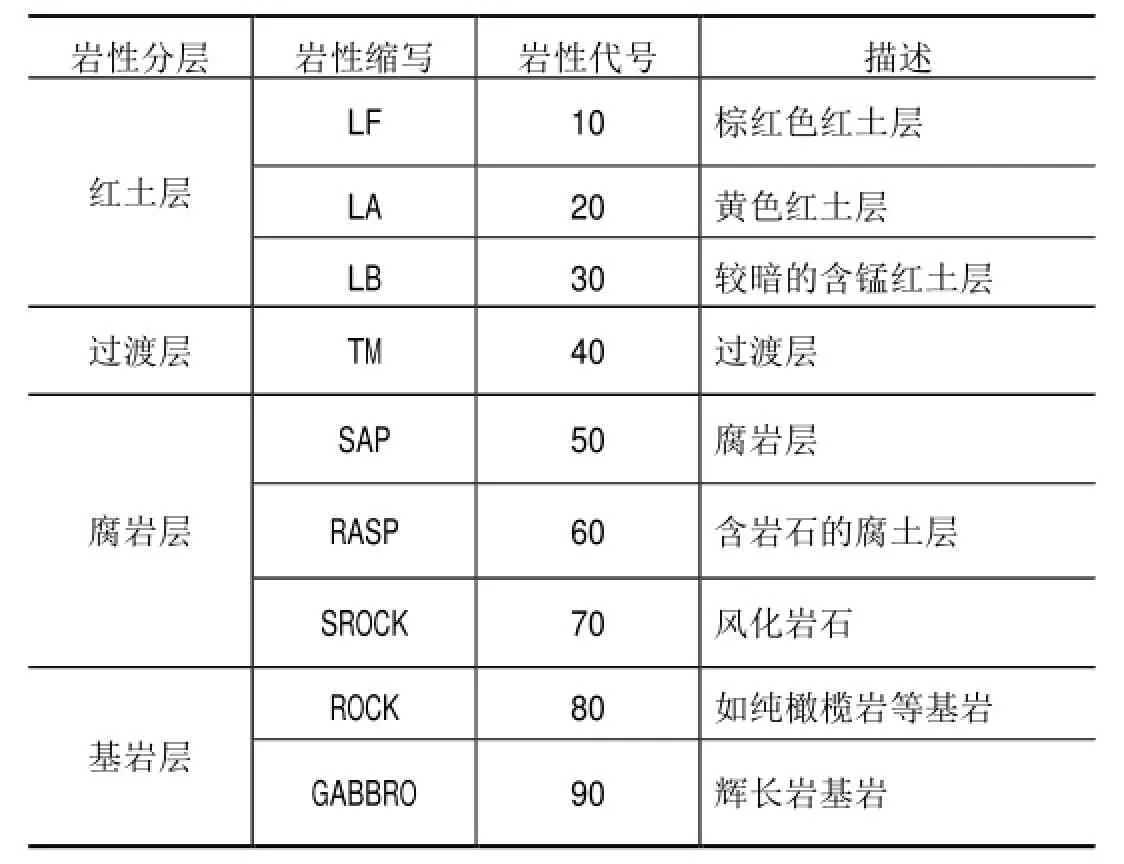

依据《菲律宾普加达红土型镍矿资源量核查报告》相关资料,认为典型的红土剖面中理想的沉积序列由九种岩性组成。

表1 岩性分层、缩写、代号及描述一览表

3.4围岩蚀变和夹石

本区属于化学风化作用形成的矿床,矿体一般呈层状产出,因此围岩和夹石与矿体岩性一致,即岩性为红土层、过渡层及腐岩层。

围岩和夹石厚度与红土层、过渡层及腐岩层厚度相关,厚度一般2-50m,平均12.86m。其中,红土层中,厚度一般为2-33.70m,平均4.64m;过渡层中,厚度一般为2-44.50m,平均4.23m;腐岩层中,厚度一般为2-35.00m,平均5.71m。

3.5矿床共(伴)生矿产

本区共(伴)生矿产主要为铁和钴。全区铁和钴的平均品位分别为22.06%和0.041%,镍矿体(Ni≥1.0%)中铁、钴平均品位为25.75%和0.050%。随岩石风化程度的增强,Fe、Co元素均有富集现象,与Ni元素含量相关性较差。

4 矿床控矿因素及成因

4.1控矿因素

红土型镍矿石是硅酸镍氧化矿石,其形成与母岩类型、气候变化、地形地貌和构造条件等控矿因素有关。具体如下:

(1)母岩类型:成矿母岩为超镁铁质岩,主要为纯橄岩、辉橄岩等,橄榄石易于分解和破坏,有利于铁、镍的重新迁移和富集。是矿床形成的必要条件。

(2)气候条件:本区属于季风型热带雨林气候,湿润多雨,可有效提高通过岩层的水流量,有利于可溶性组分大量带出。同时,气候的干湿变化有利于红土型铁镍矿的形成和保存。

(3)地形地貌:地形地貌直接控制给水与排水、通过岩层的水量、潜水面高低。本区海拨200米以下区域,地形相对较陡,红土层不发育;海拨200米以上区域,地形相对平缓,属于低山丘陵区域,对红土型铁镍矿体形成有利。

(4)构造条件:强烈的断裂和剪切作用可以极大提高基岩的渗透程度,为基岩的风化、剥蚀和红土型铁镍矿的形成创造有利条件。

4.2矿床成因

依据以上分析,本镍矿属于典型的风化壳型红土镍矿,以红土型和腐岩型为主,是超镁铁质岩体风化-淋滤-沉淀的产物,其产出规模、分布范围和品位高低与母岩类型、气候条件、地形地貌和构造条件具有密切联系。矿床属于超镁铁质岩化学风化作用形成的矿床。

[1]冀建军,刘战鹏,梁慧斌,包久荣.菲律宾普加达红土型镍矿资源量核查报告 [R].天津:天津华北地质勘查总院,2015.

[2]冉启胜,朱淑桢.红土型镍矿地质特征及分布规律.矿业工程,2010,8 (3):16-17.

[3]吴良士.菲律宾地质构造及其区域成矿主要特征.矿床地质,2012,31(3):642-644.

P624[文献码]B

1000-405X(2016)-3-13-1

刘战鹏(1987~),男,2010年毕业于中国地质大学(武汉),助理工程师,研究方向为地质矿产勘查。