辽宁省旱情监测与网络传输系统技术研究与设计

马传波

(辽宁省水利水电科学研究院,辽宁 沈阳 110003)

辽宁省旱情监测与网络传输系统技术研究与设计

马传波

(辽宁省水利水电科学研究院,辽宁 沈阳 110003)

以信息采集为基础,计算机网络系统为依托,应急指挥平台为保障的旱情监测与网络传输信息化系统的建立,改变了粗放落后的信息处理方式,提高了旱情及灾情信息采集的准确性、传输的时效性、处理的高效性,为抗旱减灾决策管理提供有力技术支撑。

旱情监测;采集;网络传输;系统开发

辽宁省是一个水旱灾害频繁发生和人均水资源量贫乏的省份,全省降水量在年际之间、地区之间、季节之间有着显著差异,历史上因水旱灾害而造成的损失十分严重,是影响全省经济和社会持续发展的主要因素之一[1]。特别是进入21世纪以来,在气候变化和人类活动的影响下,辽宁省旱情呈现出旱灾交替性、区域性、季节性以及连续性和旱涝并发性态势。其中1999—2002年全省连续4 a发生干旱,2006年、2007年、2009年、2013年、2014年均发生严重干旱。尤其是2014年,发生了1951年以来最为严重的旱灾,截止到当年8月26日,全省共有34.7万人、9.4万头大牲畜因干旱而临时饮水困难,作物受旱面积195.23万hm2(占全省总面积的46%),其中干枯47.16万hm2,重旱77.61万hm2,粮食减产100亿t以上特大旱灾[2]。由此可见,干旱灾害已严重影响了辽宁省的粮食安全、水资源安全和生态安全,制约了全省农业、工业和社会经济的发展。为了提高抗旱减灾能力和干旱管理水平,必须准确、快速的获取旱情信息,开展旱情监测与网络传输系统技术研究,为全省抗旱减灾提供重要的技术支撑十分必要。

1 旱情监测现状及存在的问题

目前,辽宁省在防汛抗旱、山洪灾害防治等方面完成了各类水文基本监测站网初步建立、信息传输体系基本建成、水旱情信息自动化处理初步实现,有效规范了有关水旱情数据库建设等工作,取得了一系列成果,但与防洪减灾工作相比,抗旱减灾与新时期防汛抗旱以及全面抗旱的要求还有较大差距。特别是作为抗旱减灾的重要基础——旱情信息监测与网络传输体系还无法满足当前抗旱减灾的需要。主要表现在:

(1)旱情监测站网不足,特别是土壤墒情监测站严重不足,且布局也不尽合理,尚不足以形成站网体系。

(2)现有旱情信息时效性不能满足要求,信息采集传输手段落后,大多仍然采用人工监测,以电话、传真、邮寄等方式报送,应急监测能力差,自动化程度低。

(3)旱情信息处理技术相对落后,从县、地市到省,各级旱情管理机构仍然主要靠人工方式处理旱情信息,工作量大,速度慢,处理效率低,差错率高;很多地方判断旱情主要还是凭经验,难以对旱情发展趋势进行全面科学的分析和预测;还没有建立规范的旱灾评估体系。

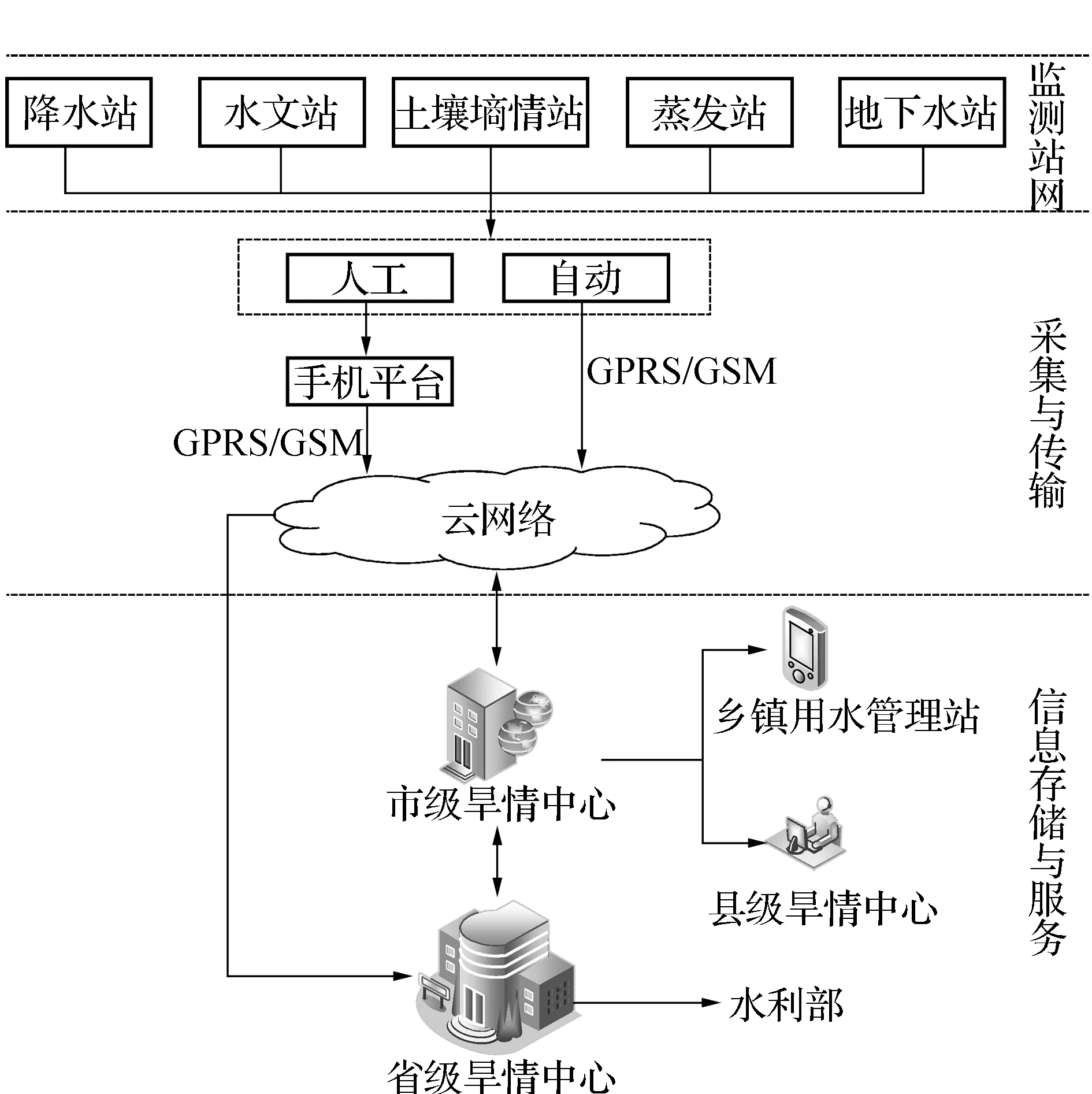

2 总体系统架构技术研究与设计

在已建工程基础上,建设覆盖全省的旱情信息监测与网络传输系统,扩大旱情监测站(点)的建设范围,初步构建旱情信息监测与网络传输体系。系统根据监测站点数量多、分布散的特点,按照监测站网层、采集与传输层、网络数据层和服务层等进行结构设计[2]。系统架构设计见图1。

图1 系统架构设计拓扑图

3 旱情信息监测系统技术研究与设计

旱情信息监测系统是抗旱工作的基础,主要包括降水、水文、墒情、蒸发和地下水等监测参数,及其采集、传输和分析处理。本文根据各监测站网的特点,进行了详细的站网规划和系统功能研究与设计。

3.1墒情站网规划与功能设计

3.1.1墒情站网规划与设计

土壤墒情是水循环规律、农牧业灌溉、水资源合理利用,以及抗旱救灾的基本信息,是旱情监测系统的核心。截止2014年底,全省现有的土壤墒情人工观测站92处(其中,55处固定墒情遥测站),配有17套土壤墒情移动采集系统,但还存在信息监测不全面、不及时、欠准确的状况。

本次设计根据土壤墒情站网布设综合考虑水文站网现状,按照《土壤墒情监测规范》(SL 364-2006)规定的墒情监测站网布设密度要求进行布设。近期易旱县布设墒情监测站4处,一般县2处;远期易旱县布设墒情监测站5处,一般县3处。土壤墒情站包括固定站、移动站和人工站3种类型。

3.1.2墒情站系统功能设计

(1)墒情固定监测站

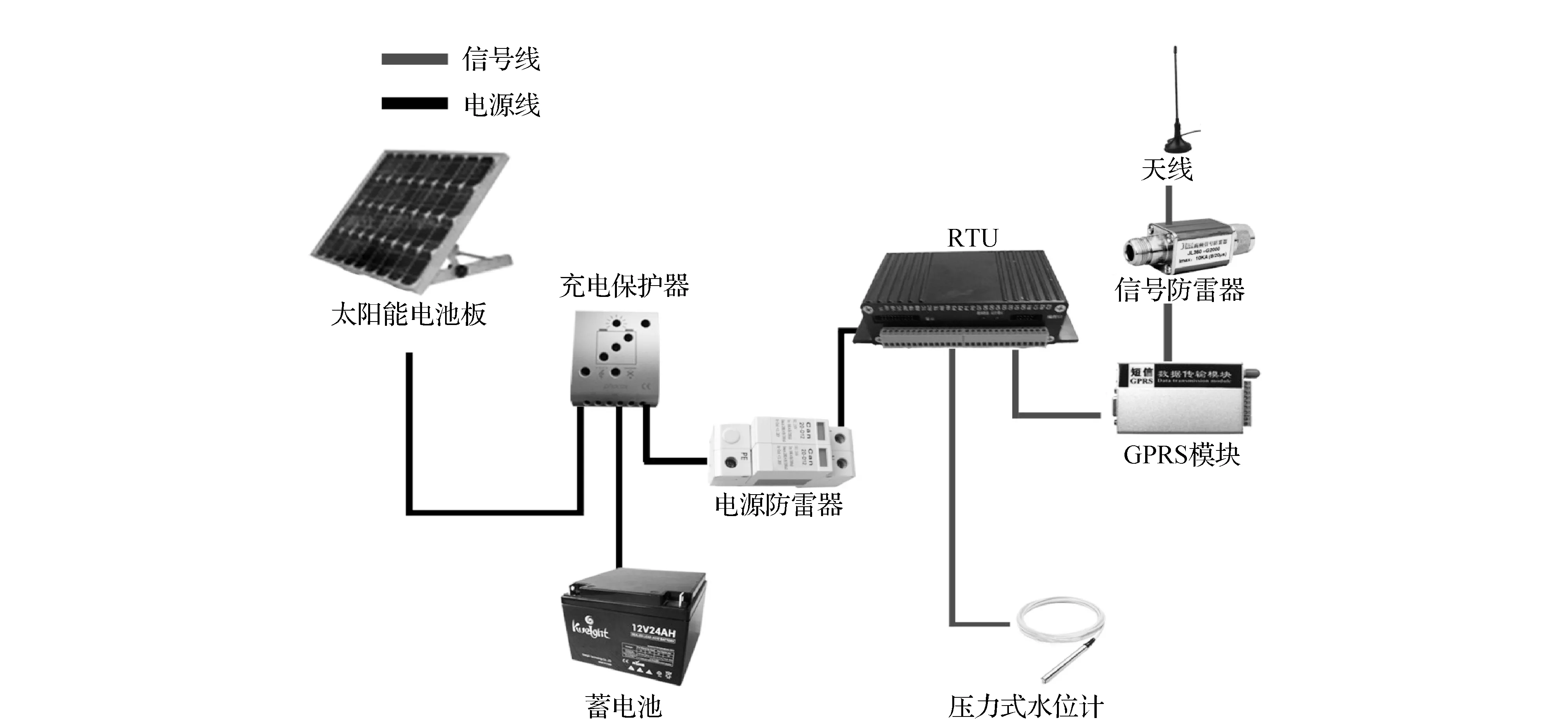

墒情固定监测站主要对墒情信息进行自动采集和发送,具备自报与远程召测功能[3]。固定墒情监测站典型结构如图2所示。

①系统组成,系统主要由墒情固定监测站、信息传输和信息接收三部分构成。其中,信息传输是由通信设备、GPRS/GSM 公网、国家防汛抗旱指挥系统广域网(NFCnet)等组成,地市水情分中心、省水情中心负责信息接收。

②系统功能,墒情固定监测站主要是不同测深土壤含水量的实时监测,并实时发送,同时具备响应召测的功能。其远程终端(RTU)需为雨量、空气温湿度等参数预留标准接口,以便系统扩展。

③系统通讯与体制,系统数据采用GPRS通讯方式进行,上报至市级旱情中心或省级旱情中心。工作体制以采用定时自报为主,辅以加报和远程召测的功能。除部分地区冬季冻土期外,土壤墒情采集时段原则上为全年,采用自动采集、传输,定点监测。

(2)移动土壤墒情测报站

移动土壤墒情测报站是对固定站的补充。

①系统构成,移动土壤墒情监测站采集包括站点ID、测量时间、土壤含水量、经纬度、土壤类型和测量深度,以及相关信息。主要设备由移动墒情监测设备、信息传输以及信息接收设备构成。其中,移动墒情监测设备主要由土壤水分传感器、电源、GPS 和挖土设备等组成;信息传输设备由通信设备、GPRS/GSM 公网和PDA 等组成。

②系统功能,具备现场实时墒情信息采集、读数、存储、信息发送和有关旱情图片采集、传输和现场定位功能。人工操作采集不同深度土壤墒情、经纬度位置和土壤深度等信息,通过GPRS/GSM 公网传输至地市或省旱情监测中心。

(3)人工土壤墒情测报站

人工土壤墒情测报站主要是人工取土采用烘干法测量土壤含水量以获取墒情信息的方法,数据上报采用人工上报方式。主要设备由电子天平、烘干箱、干燥器、环刀、铝盒和取土钻等组成。

3.2降水站网规划与功能设计

降水是衡量旱情的一个重要参数。目前,全省现有降水量观测站1754处,基本能控制降水量和暴雨特征值在全省范围内的分布。但已建降水站以防洪报汛为主,未全面考虑防旱抗旱的需要,全省枯季只有223处进行报汛,无法满足非汛期旱情分析的需求;且枯季是人工报汛,手段落后,时效性差。因此从2015年开始,逐年将部分现有雨量站改建为冬季可自动融雪的雨量站,以实现全年逐日报汛报旱的功能,至2020年,使全省常年报汛站密度达50 km2/每站。

根据站点分散的特点,系统数据传输采用GPRS通讯方式进行,将降水站的降水(雨、雪)信息按规范要求上报至市级旱情中心或省级旱情中心;通讯体制采用自报式——应答混合方式的工作体制。系统主要由遥测终端RTU、融雪型雨雪量计、GSM/GPRS通讯模块、太阳能供电系统等组成。

3.3地下水站规划与功能设计

(1)站网规划

目前,全省现有地下水自动监测站326个,其中可用于抗旱监测的有82个。现有监测站布设以平原区为主,监测密度较大。山丘区主要为区域控制井,监测密度不够;干旱和半干旱地区监测井稀少,真正干旱的山丘区坡地及坡角等地分布更少。因此,地下水存在站网分布不匀、测站应急抗旱代表性不够、监测频次及数据传输途径无法满足抗旱需求等问题。本次规划共339个监测站。其中,在现有地下水自动监测站中选取82个站,其余257个地下水站为原有监测站改建或新建。

(2)系统组成与功能

系统组成:主要由遥测终端RTU、水位传感器、GSM/GPRS通讯模块、信号防雷器和电源避雷器等设备组成,采用12 V 38 AH蓄电池供电,20 W单晶硅太阳能板浮充的运行方式。地下水位测控系统结构如图3所示。

系统功能:实现对地下水位/水温实时连续监测、数据远程传输与存储和地下水资源分析与预警等功能,数据传输通过GPRS 网络经CDMA/GPRS通讯模块将数据传输至市旱情中心。

3.4水文站规划与设计

本部分在原水文站网报汛的基础上,报汛通讯网络、数据报送流程和监测指标不变情况下,增加非汛期报汛,延长报汛时长,本系统中不增加或者改造设备。

3.5蒸发站规划与设计

截止2014年,全省现有水面蒸发站40处。资料的连续系列较长、代表性较好。现在蒸发站监测仪以人工为主,手段落后,时效性差。本次设计主要是对人工为主的原站改建自动监测,同时新建10个自动监测站。

蒸发站以蒸发计、雨量计、溢流桶为基本观测工具,实现自动采集、处理、显示蒸发和降水,及溢流过程等信息。同时,可自动控制蒸发桶、溢流桶补、排水过程。利用系统配套的应用软件可以实现水面蒸发过程信息的远程监测及资料整编入库,同时,通过公网实现远程数据传输。

图3 地下水位测控系统结构图

4 信息网络传输系统技术研究与设计

4.1系统网络传输总体结构设计

系统由1个省级中心,14个市级分中心,监测站所在县级中心、所属乡镇水利站及信息采集子系统组成,并通过GPRS/GSM移动通信网络,借助物联网和云计算等先进信息化网络技术,构建旱情监测与网络传输、分析、发布平台,如图2所示。

4.2数据流向设计

数据流向设计主要包括旱情信息的上报体制和传输途径设计,流向设计模式有集中式、分散式与集中分散结合式3种模式[4],系统采用集中分散结合模式进行数据传输。

4.2.1集中式数据流向设计

旱情自动监测信息通过云网络直接传输至省级旱情监测中心数据库中,人工统计信息通过远程登录填报或本地编辑远程传输的方式报送到省级,并集中存储在省级数据库中;市级旱情统计单位(市防办)通过远程登录对所属各县统计单位进行汇总、审核,以填报或本地编辑报送到省级中心;省级汇总、审核或修改全省上报的数据,并通过公网报送到水利部。市级、县级中心和乡镇水利站通过网络登录系统平台访问所属区域的旱情监测情况,同时具备对所属旱情监测站进行人工数据上报责任。

4.2.2分散式数据流向设计

旱情自动监测信息通过云网络直接传输至省、市、县、乡镇各级旱情监测中心,人工统计信息通过远程登录填报或本地编辑远程传输的方式报送到省级,4级中心间没有直接的数据流程关系。

4.2.3集中分散结合式数据流向设计

旱情自动监测信息通过云网络可直接传输至省级旱情监测中心和市级旱情中心。省、市级中心具有同时接收和远程遥测现场自动监测站的功能;人工统计信息通过远程登录填报或本地编辑远程传输的方式报送到省级,并集中存储在所属的市级旱情中心数据库中。市级、县级中心和乡镇水利站通过网络登录系统平台访问所属区域的旱情监测情况。同时,市级旱情统计单位(市防办)具有对所属区域旱情信息汇总、审核和报送到省级中心的任务;乡镇水利站具有对所属旱情监测站进行人工数据上报的责任。省级汇总、审核或修改全省上报的数据,并通过公网报送到水利部。数据流向示意图如图2所示。

4.3旱情中心设计

4.3.1省级旱情中心设计

省级旱情中心由计算机网络、数据接收系统、数据库系统、旱情管理信息系统组成。数据接收系统接收各市分中心转发的旱情监测数据,并进行解析、检错、分类入库、异地数据同步等处理;指导分中心对旱情监测进行远程监控管理;综合分析土壤墒情、河道水情、降水、水库蓄水等综合指标,提出旱情分析基础数据,预测旱情发展态势;向水利部门及政府机构提供旱情信息[5]。

4.3.2市级旱情中心设计

市级旱情信息中心(共14个市)接收旱情采集点自动传输的旱情信息,收集、整理和统计录入旱情信息,并上报旱情分中心。旱情信息站实现各地所有采集点在全部时段内所测旱情信息的存储、统计、分析、显示和上报。主要功能包括:所有采集点属性数据和墒情数据的存储、查询和显示;召测、巡测墒情采集点的墒情数据;接收并响应旱情中心、分中心的指令;负责收集与抗旱相关的各类信息。

4.3.3县级旱情中心设计

县级旱情中心负责本县所属旱情测报站(含人工站)的设备维护和信息校核、上报的任务,县级中心通过水利信息专网与市级旱情中心间通讯。

4.3.4乡镇水利站设计

乡镇水利站负责本乡镇所属旱情测报站(含人工站)的设备维护和信息校核、旱情信息人工采集和上报的任务,乡镇水利站通过手机平台进行数据上报和所属区域旱情信息浏览。

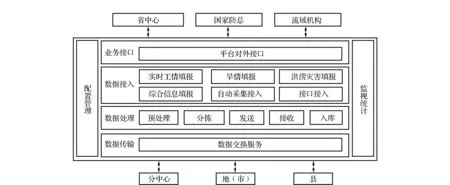

5 旱情监测数据汇集平台设计

数据汇集平台运行在防汛抗旱专网也就是水利信息骨干网上,实现整个防汛抗旱指挥系统从下到上的实时采集数据的自动接收与交换、统计数据的在线填报与汇总、管理文档材料等非结构化数据的实时交换与管理。将数据汇集平台按照结构分层的原则分为数据传输、数据处理、数据接入、业务接口、配置管理、监视统计6个层次进行设计,详见图4。

图4 数据汇集平台系统结构示意图

6 结 论

以信息采集为基础、计算机网络系统为依托、应急指挥平台为保障的旱情监测与网络传输系统的建立,将逐渐改变原来简单、粗放、落后的信息处理方式,大大提高旱情及灾情信息采集的准确性、传输的时效性、处理的高效性、决策的智能性,对其发展趋势做出及时、准确地预测与预报,为抗旱管理部门制定调度方案提供依据,进而提高抗旱管理的决策水平,为保障人民群众生命财产安全和社会经济发展,构建和谐社会发挥积极作用,对有效减少旱灾损失、保障人民生命财产安全具有重大的意义。

[1]辽宁省水利水电科学研究院.辽宁省旱情监测与服务系统实施方案[R].沈阳:辽宁省水利水电科学研究院,2014.

[2]辽宁省防汛抗旱指挥部办公室.辽宁省旱情监测“十一五”规划[R].沈阳:辽宁省水利厅,2007.

[3]张莉莉.浅谈河北省旱情监测系统分析[J].城市建设理论研究(电子版),2014(27).

[4]吴冬平.黑龙江省旱情信息采集系统设计方案[J].黑龙江水利科技,2014(10):28-30.

[5]王玉海.安徽省旱情监测系统组网技术与应用[J].安徽农学通报,2009,15(17):126.

Research and design of drought monitoring and network transmission system in Liaoning Province

MA Chuanbo

(ResearchInstituteofWaterResourcesandHydropower,Shenyang110003,China)

The drought monitoring and network transmission system was founded on some technologies, which mainly contained information collection, network system and emergency command platform. This changed the way of information processing and improved the accuracy of information collection for drought and disaster. Meanwhile the timeliness of information transfer and the processing efficiency were enhanced. All of these can contribute to drought relief decision-making management.

drought monitoring; acquisition;network transmission; system development

马传波(1978-),男,高级工程师,从事水利自动化与信息化方面的工作。

S423

A

2096-0506(2016)03-0041-06