去红矮星周围寻找智慧生命

谢懿

搜寻地外文明的科学家把目光投向了红矮星,期望能有一个大发现。

银河系中的明亮恒星要让位给那些更暗弱的恒星了吗?恐怕是的,较小的恒星也许是在我们的近邻中搜寻地外生命的最佳场所。当然,这个猜想无疑超出了传统的观念。半个多世纪以来,志在搜寻地外文明的天文学家专注的目标一直是类太阳恒星。这一选择并非盲目:科学家通常假设,如果一颗G型恒星(即类太阳恒星)的周围环境适宜我们人类,那它也利于外星人。

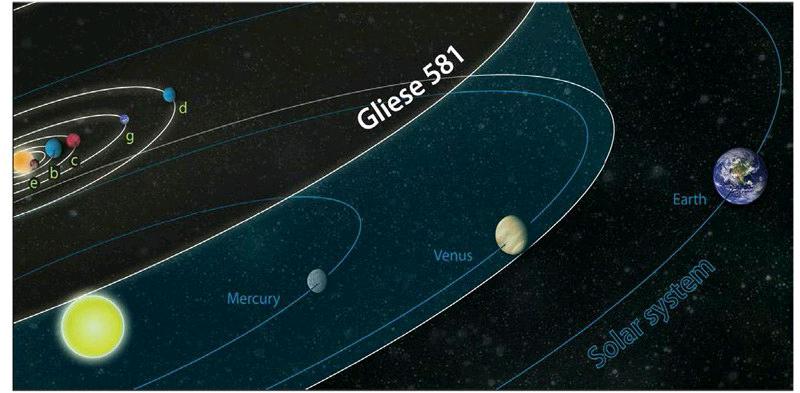

红矮星开普勒-186行星系统宜居带(墨绿色环形)与太阳系的比较

但是,还有其他一些恒星,它们距离我们更近、数量也更多,甚至可能更适宜智慧生命生存。它们就是暗弱的红矮星。

大量的宜居地

在一个漆黑的地点,如果你仰望夜空,就算不借助望远镜也能看到数百颗恒星。这无疑是一幅美景,但你看到的并不是绝大多数恒星的代表,就好像红树林不能代表树林一样。肉眼能看到的大部分亮星都是巨星或者超巨星,后者的质量是太阳的10倍以上,光度也比太阳大得多,这也正是从地球上看它们如此明亮的原因。

红矮星开普勒-138周围存在一颗火星大小的行星(艺术概念图)。

这些大质量恒星之所以格外明亮,是因为光度和质量并不呈线性关系。恒星的质量增大10倍,其光度可以增大3000倍。由此,超巨星成为夜晚的超级明星,虽然数量稀少——超巨星占所有恒星总数的比例不足0.2%,但主宰着夜空。这就像顶尖球手,人数不多,但知名度很高。

这个质量—光度关系也适用于小质量恒星。一颗质量仅有太阳1/10的恒星,被称为红矮星,其光度只有太阳的0.08%。正因为如此小的光度,所以红矮星很难被看到。没有望远镜的帮助,肉眼连一颗红矮星都看不到。在北天,6光年远的巴纳德星是距离我们最近的红矮星,视星等9.5等。在南天,比邻星的距离更接近,只有4.23光年,但这颗红矮星的亮度更暗,只有11等。那么,这和寻找地外文明又有什么关系呢?

虽然红矮星的光度很小,但它们的数量可以弥补这一点。它们主导着银河系,占据了恒星总数的绝对多数。这应该不会让你感到惊讶,因为大自然经常会以“小则多,大则少”的方式行事,例如田鼠与大象。根据天文观测的结果,在太阳附近有74%的恒星是红矮星。它们也许很小,但其总体对银河系质量的贡献超过了其他任何类型的恒星。

虽然到处都是红矮星,但寻找地外文明的科学家几乎没有正眼看过它们。因为他们认为,红矮星有一些尴尬的特性,使得它们不太可能适宜真正高等的生命。

不利因素

红矮星的第一个缺点是,它们的能量输出功率太低。如果在红矮星周围存在宜居行星,它们必须要能节省下一丝一毫的能量。否则,它们的温度将不足以在其表面维持住液态水。为此,这些行星绕其宿主恒星公转的轨道会比水星绕太阳公转的轨道还要小。靠得这么近是要付出代价的。这些行星很快就会被潮汐锁定,就像月亮被地球潮汐力锁定一样。它们的自转周期和轨道周期将会同步,使得其一个半球会无休止地被其宿主恒星炙烤,而另一个半球则沉浸在没有尽头的瑟瑟寒夜之中。

这听上去就像是一场气候灾难,因为在黑夜的一侧空气都会凝固,到处都是白雪皑皑。对陆生的生命体来说,缺乏空气是要命的。

第二个问题来自其低光度的另一个后果。红矮星的表面温度从3150℃至3260℃不等。相比之下,太阳的温度要高得多,接近5540℃。因为它们的表面温度较低,红矮星辐射出的光能就较少,而且这些光还会偏向光谱的红端。它们会发出大量的低能光子,高能蓝色光子的数目则很少。因此,一些科学家认为,红矮星发出的光不足以驱动光合作用。

另一个值得关注的问题是红矮星周围宜居带的范围很小。在一颗恒星周围环状的宜居带内,适宜的温度使得行星可以维持液态水的存在。与质量更大、光度也更大的恒星相比,暗弱恒星周围的宜居带范围会更小。这表明,围绕红矮星公转的行星位于这一宜居带内,并且能够演化出生命的概率也较小。

对红矮星不利的最后一个因素是,它们周围的空间天气很恶劣。红矮星的表面会不时出现巨大的耀斑,释放出的大量辐射对紧靠它的行星上的生命来说是致命的。

这些缺点使得红矮星一直被排除在搜寻地外文明的首选目标之外。然而,新的观点和数据表明,这些遍布银河系的恒星也许受到了不公正的对待。

宜居之地

对搜寻地外文明来说,对红矮星最严厉的批评一直是潮汐锁定问题。一颗酷热和严寒兼备的阴阳行星不太可能是生命的理想选择。在这样离谱的气候中,即便是嗜极微生物也难以生存。

但是,对一颗行星来说,一半是炙烤下的岩石、另一半是冰冻的海洋,没有任何大气,这不是严峻的环境,而是把问题想得过分简单了。只要密度尚可,任何大气都能够维持住自身,免于固化成冰。而且当行星的两个半球之间有巨大的温度差时,会立即形成风,气流会把热量从高温的一侧输送到低温的一侧。这将防止空气凝结成冰。

10多年前,就有天文学家开始研究这当中的细节,建立起计算机模型来描述拥有二氧化碳单一大气成分的潮汐锁定行星。如果这些被模拟的行星拥有地球大气质量10%以上的大气层,就会有足够的热量被传递到其背阳的一侧,防止其封冻。如果其大气层能更厚的话,温度不高不低的海洋就能覆盖行星表面的大部分区域。

此外,海洋可以为调控极端温度提供进一步的机制。正如地球上的墨西哥湾暖流可以把热带的热量输送到英国和斯堪的纳维亚,红矮星旁行星上的洋流也能防止其背阳侧的水体封冻结冰。

最近,有天文学家计算发现,任何含水的潮汐锁定行星都会在其向阳的半球迅速形成厚厚的云层。这可以降低该半球的温度,是另一种提高红矮星旁行星宜居指数的机制。

根据这些模拟结果,现在人们对潮汐锁定行星的看法相比过去要乐观得多:不再是一个没有空气的两极分化行星——要么是炽热的沙漠,要么是冰封的海洋。现在认为,潮汐锁定行星也能有温和的气温,一个半球阳光明媚,另一个半球是黑夜,那里的气候和地球一样,液态水和大气层也适宜生命的起源和繁衍。

如果生命存在于这些绿洲中,它们可能会展现出一些有趣的适应性。没有了昼夜或季节变化,植物可以不间断地生长。由于太阳总是位于天空中的同一位置,因此叶片或者其他聚光的部分就无须调整自己的位置。对这些行星上的高等生命来说,考虑到恒星的位置固定不动,架设高效率的光伏发电装置应该不在话下。

我们最熟知的潮汐锁定天体是月亮,一个不毛之地。由此,我们偏向于认为,如果一颗行星没有昼夜交替,即如果它的自转角速度等于公转角速度,那它就不太可能是智慧生命理想的栖息地,但事实似乎不是这样。

宜居地带

即便科学家对在红矮星旁的行星上存在生命的可能性持乐观态度,但他们仍需知道到底有多少这样的行星。在太阳系中,宜居带位于距离太阳0.8个至2个天文单位之间。换句话说,它从金星的轨道外开始,到火星附近结束。但对红矮星来说,其宜居带尚不足太阳系的一半,通常只有零点几个天文单位宽。这么小的范围意味着绝大多数红矮星的宜居带可能是空荡荡的。

不过,看一下我们的太阳系。相对于空旷的外太阳系,内太阳系中挤满了行星。这暗示,红矮星周围可能也存在一些有吸引力的行星。开普勒空间望远镜的观测数据表明事实确实如此。天文学家研究了开普勒空间望远镜观测的3897颗红矮星,其中有6 4颗拥有行星候选体。根据这些样本估计,有16%的红矮星在其宜居带中拥有地球大小的行星。这是一个相当大的比例,如果你将其外推到整个银河系——假如银河系的2000亿颗恒星中有75%是红矮星,那么在它们周围就会拥有240亿颗宜居的地球大小行星。

当然,红矮星并不是天空中唯一的恒星。在所有恒星中约20%是和太阳相似的G型和K型恒星。开普勒空间望远镜的观测分析表明,它们中的22%很可能在其宜居带中拥有一颗行星。这为银河系的宜居地点又增加了90亿颗行星。

不过很显然,绝大部分宜居行星仍然位于银河系中最小恒星的周围。就银河系中拥有宜居行星的恒星而言,红矮星占据着主导地位。

这对搜寻地外文明来说无疑是令人鼓舞的消息。但是,红矮星的其他不利因素——低光度和强耀斑——呢?虽然红矮星拥有宜居的行星,但这并不能保证在这些行星上就有文明存在。

有科学家估计,在红矮星周围的行星上,植物真正能用于光合作用的恒星光只有地球上接收到的阳光的5%至25%。但即使是如此微弱的光照也足以滋养许多地球植物,包括大米、小麦和一些蔬菜。此外,光合作用也不尽相同。虽然大多数植物使用波长约670纳米的红光,但有许多特殊的细菌能利用波长约900纳米的光来进行光合作用。这些能量较低的光位于光谱的近红外部分,那里正是红矮星辐射的主要波段。有理由相信,达尔文的进化论可以让这些在暗弱红矮星照

射下的行星上繁衍出丰富多样的动植物。

至于耀斑,不难想象,生命也会演化出各种各样的适应策略。显然,较为简单的生命体可以待在水下,躲在岩石下方,或者是利用贝壳来保护自己。另一种简单的抵御办法就是见机行事,在耀斑逐渐增强的过程中退守到附近的隐蔽所。

更有趣的一种可能是生命体能演化出应对它的生物学手段。许多地球上的细菌可以修复因紫外线照射而受损的DNA。如果地球上的生命形式可以抵御辐射的伤害,那么在红矮星旁的行星上起源和演化的植物和动物——长期处于耀斑的环境中——应该也能做到这一点。

另外,根据10多年来对红矮星亮度变化的监测,耀斑似乎是很罕见的事件。在可见光波段,红矮星的光度几乎没有变化可言,变化率通常不超过2%。能发出有害X射线的绝大多数都是年龄不足1亿年的红矮星。在这一短暂的时期之后,它们似乎就会平静下来。

事实上,虽然红矮星上有耀斑活动,但其持续的时间只有不到1小时。

有利因素

考虑到银河系中绝大多数的宜居行星都位于红矮星周围,搜寻地外文明的科学家有足够的理由把注意力集中到它们身上。

先别急!还有一些事情要弄清楚。

搜寻地外文明的计划——包括射电和光学实验——通常会拟定一份由特定类型天体构成的“目标清单”。例如,搜寻地外文明研究所的“凤凰”计划就在1995年至2004年对约1000颗近距离类太阳恒星进行了观测。

红矮星的数量是G型恒星的10倍,而且距离我们更近,1000个目标红矮星的平均距离只有1000个目标G型恒星的一半。由此,来自红矮星的外星文明的信号强度就是来自G型恒星的外星文明的4倍,更易寻找。

此外,红矮星的低光度对生物学而言也是有利的。类太阳恒星在主序阶段拥有约100亿年的寿命,红矮星的寿命至少是这个数字的10倍以上。由于输出功率低,它们成为宇宙中永恒的明灯。换句话说,自大爆炸以来诞生的每一颗红矮星至今都在生机勃勃地发光。

红矮星不显老,也不衰老。围绕类太阳恒星的行星,其宜居时间只有大约60亿年;围绕一颗明亮的O型或A型恒星的行星,其宜居时间只有5亿年;但在红矮星周围,完全可以找到一颗年龄为100亿岁的“地球”。

如此长的寿命对智慧生命具有重要的影响。在地球上,生命起源之后的头30亿年,所有的生命体都是微生物。直到太阳的年龄达到46亿岁之后,具有智能的生物才登上了舞台。考虑到再过仅10亿年左右,太阳光度的变化就会使得地球不再宜居,可以说太阳系中生命的出现和繁荣正是时候。

很明显,红矮星不需要这样的侥幸。它们周围的生命——如果存在的话,有足够的时间来进化出文明,进而可以通信联络。这对搜寻地外文明来说是至关重要的。平均来说,一颗红矮星的年龄会比一颗G型恒星大数十亿年。考虑到智慧生命需要时间来演化,因此年龄大的恒星会更加理想。科学家预计,红矮星周围的行星拥有科学家的比例会更高。

鉴于这些优势,搜寻地外文明的科学家正在考虑更多地关照这些常常被忽视的恒星系统。那么,在搜寻到外星人的信号之前,需要观测多少颗红矮星呢?很显然,这还是个未知数。不过,可以做一个简单的推算:16%的红矮星在其宜居带内有一颗地球大小的行星;假设在50亿年之后其中有1/10能演化出智慧生命,而在这当中拥有科学文明的比例也是1/10;那么在每700颗红矮星中,目前至少有一颗拥有智慧文明。这个粗略的估计可能过于乐观了,但这个数字仍然十分引人注目。

如果你是一颗围绕红矮星转动的行星上的居民,你可能会很难相信,在一颗类太阳恒星旁的行星上居然会有生命存在。你可能会把搜寻其他文明的射电望远镜只对准其他红矮星。

但是,在类太阳恒星中确实有一颗在其周围的行星上存在文明——那就是我们。面对一个如此多样的宇宙,有必要跳出认识和思想的原有桎梏,生命也许能出现在迥然不同的各种环境之中。