中小学教师研究团队生成与发展的案例分析

吴成业 李生国

摘 要 通过区域内近三年中小学教师研究团队发展的个案分析,阐述教师研究团队生成、成长与成熟的三个阶段。从团队的被动组建到自主生成及结构优化,在经历振荡中的平衡、摩擦中的默契、交锋中的共识等成长过程后,教师研究团队从角色的匹配发展到观念的融合,而后从持续稳定到高位发展,并最终走向成熟。

关键词 教师研究 团队发展 案例分析

中小学教师研究团队是以改进教育教学实践为核心目的,由知识、能力与性格存在互补性的核心成员凝聚在一起,愿意为共同的研究目标与任务而相互配合、相互承担责任的教师群体。借鉴研究团队生命周期理论,结合我区近三年中小学教师研究团队发展的个案了解与分析,我们认为教师研究团队分为生成、成长、成熟三个阶段。

一、由被动组建到自主生成:中小学教师研究团队的构建

1.教师研究团队的“被动生成”及其原因

中小学教师研究团队“被动生成”主要表现为“自上而下”组建研究团队。比如中小学校整体层面开展的研究项目,往往由校长等校级行政领导出面,通过学校教务处、年级组、德育处等职能部门组建相应教师研究团队。被动组建的教师研究团队过分强调外部行政力量的干预,忽视甚至漠视教师个体的研究意愿与需求、研究兴趣与专长,不利于发挥教师研究个体的主动性。

造成教师研究团队“被动生成”的现实原因错综复杂,从组织层面上来看,中小学基本上划分为校办、教务、政教、团委、年级组等行政性组织;因教学需要而划分的学科教研组则相对封闭,不利于跨学科研究,并出现日益“行政化”的倾向;中小学教科部门的相应负责人一般为兼职教师,或者兼任学校师训、教务工作,没有精力也缺乏相应能力来促成教师研究团队与凝聚团队力量。

2.教师研究团队的自主生成及结构优化

中小学教师研究团队的自主生成既取决于研究团队的主动协同性这一组织特性,同时也受制于生成时的团队结构。团队的主动协同性意味着团队能够自主选择自己的研究领域和课题、研究方法与行为、研究过程与结果,意味着团队成员之间的协同性是发自内心的一种自觉行为;团队结构则具体指团队成员的年龄结构、核心成员的水平高低以及团队成员的异质性。

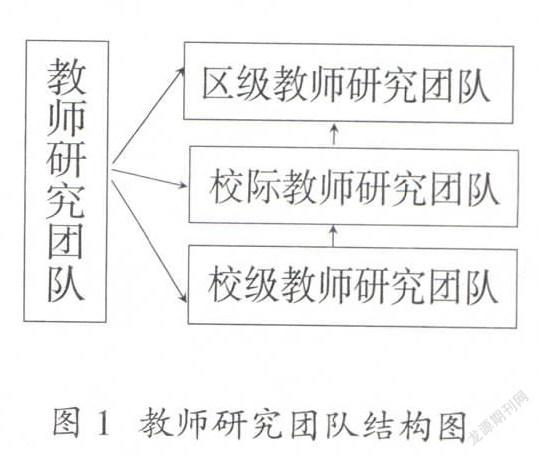

例如,按照自下而上的原则,先组建校级教师研究团队,在此基础上组建相应的校际研究团队,最后统筹组建区级研究团队,由此生成三级研究团队实体(见图1)。校级研究团队主要由学校教科组长、学科教研组长、青年教师、各类立项课题负责人及成员组成;校际研究团队主要由相应学校教科组长、学科骨干教师、主题相近类课题负责人组成;区级研究团队主要由区教研员、区教科员、名师教师组成。无论是哪一级教师研究团队,首要的是侧重发掘由学校教科组长、学科教研组长与学科骨干教师、青年教师为主体组建的校级、校际教师研究团队的自主性原始动力与合作性核心动力,最终催生研究团队的共同愿景。

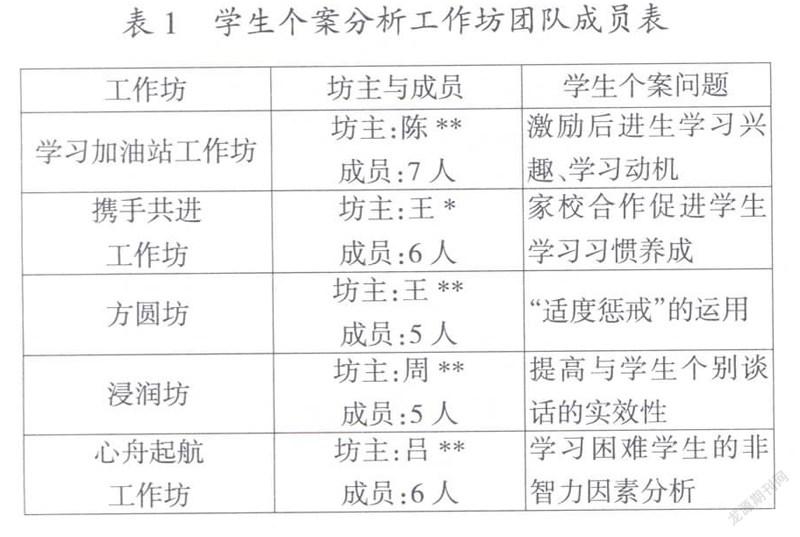

再如,某中学“初中个案分析工作坊运行的实践研究”团队,聚焦不同类型的学生个案问题生成了“学习加油坊”、“携手共进坊”、“方圆坊”、“浸润坊”、“心舟起航坊”等五个工作坊式的研究小团队,分别重点研究后进生学习兴趣与动机的激励、家校合作促进学生学习习惯养成、班级管理中的“适度惩戒”运用、与学生个别谈话的实效提高、学习困难学生非智力因素分析等。其中,每个坊主作为小团队的灵魂人物,由具备研究激情与科研能力,并能有效协调与带动团队开展研究的成员担任,同时有意识地发现与培养优秀坊员。

无论是自下而上生成的校级、校际、区级等三级教师研究团队,还是围绕学生个案问题生成的五类工作坊式教师研究团队,在注重成员的自主选择与自愿协作的基础上,区级教育行政部门与专业部门,以及学校校长室与政教处,也为教师研究团队的生成提供了相应的组织与业务支持。

二、从角色匹配到观念融合:中小学教师研究团队的成长

1.在振荡中趋向平衡:角色匹配期

教师研究团队的角色匹配期是在成员自愿走到一起后,逐步实现知识、能力、性格等方面相互补充,在团队中充任的角色相互匹配的时期。团队角色的匹配包括由专业素养决定的职能角色匹配,和由气质性格特点所决定的团队角色匹配两方面。前者匹配程度越高,越能充分发挥团队成员的专业特长;后者匹配程度越高,大家相处得越融洽、越愉快,越利于焕发团队潜力。

然而团队的角色匹配与平衡却是在成员任务分配、组织分工发生冲突与振荡,以及团队合作时磨合的过程中逐步趋于稳定与高度默契的。在此过程中,既需要团队成员坚持自主选择与服从接纳的原则承担任务分工,全身心地投入研究,主动与其他成员开展合作研究,更需要团队根据成员的专业素养与气质性格统筹分配研究任务,督促研究任务的进展,组织开展有效的、开放的沟通与交流。

例如,某初中的社会学科科研团队,在分析与审视学科组自身总体水平、团队教师能力知识结构与年龄结构的基础上,形成了角色互补和平衡科研团队,包括以社会教研组组长与科研小组长为团队领袖人物,统筹科研工作;以地理、历史、思政等青年教师为团队技术人员,攻克科研难关;以中年骨干教师为团队协调人员,为科研出谋划策,以任劳任怨、做精做细的年轻教师为执行人员,扎实推进科研工作。

当然,教师研究团队的角色匹配与平衡不是固定不变的,而是动态发展的匹配与平衡。随着研究的深入与团队的发展,成员的专业能力与综合素养相应提升,往往促成团队角色在动态匹配与平衡中日臻完善。

2.在摩擦中形成默契:规范磨合期

规范磨合期是在达成角色匹配、角色平衡后,团队成员在集体研讨、沟通交流等团队活动中逐步达到配合默契的时期,也是团队行为规范日益凸显的时期,由已有的角色分工秩序向更广泛的行为方式秩序延伸。

在中小学教师研究团队中,集体备课、课堂展示、听课与研讨等团队活动,究竟应当如何进行,每个成员都有自己的看法和习惯性处理方式,那么他们在共同活动过程中,不可避免地会产生活动方式上的冲突与摩擦。

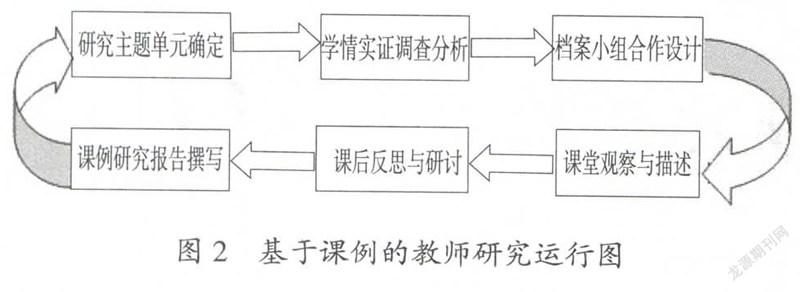

例如,有些教师要么简单地认为课例研究就是“备课+上课+反思”,要么误以为课例研究就是课堂观察,有些教师则只聚焦“教师的教”开展课例研究等。然而,课例研究作为一种教师所擅长的、合作共享的研究方式,中小学教师研究团队提供了可供借鉴的、相对规范的研究载体。首先,选择或设定课例研究的主题,开展学情实证调查分析,形成课堂教学方案;其次,围绕主题开发研制相应课堂观察工具对课堂进行观察,收集反映学生学习的证据;再次,利用课堂观察结果,围绕主题进行民主协商式的反思与研讨活动;最后,形成课例研究报告,改进教学方案及相应观察表,并循环组织开展研究活动(见下页图2)。

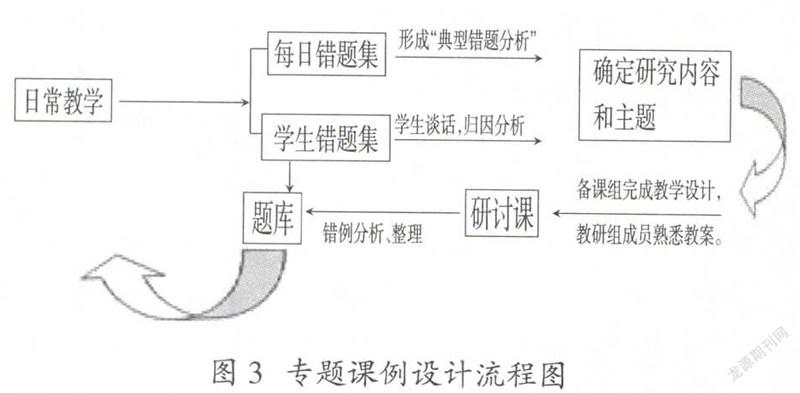

再如,某小学“小学数学学习误差预防与矫治的行动研究”团队,改变以往以教学大纲为基础、从教材出发对例题分析解读的做法,形成了团队独有的、统一的基于错题落实知识点的备课研讨模式:教学目标结合评价目标——练习穿插典型错题——分析学生的错误成因;建立了具有数学学习误差特性的系统、专题课例研究机制:典型错题分析——选择教学内容——突破典型错题——细化教学流程——达成效果(见图3)。

3.在交锋中达成共识:观念融合期

观念融合期是团队成员在日常研讨交流活动过程中,价值观和教育教学理念逐步认同、共同愿景日益凸显、心智模式趋向一致的时期。这一时期团队内部秩序由已有的角色分工秩序和行为方式秩序,逐步向思想观念深层扩展。

这一期间成员之间不可避免地会产生理念、观点上的交锋,或者是对理念的不同理解,但仍是在团队共同价值观的引领之下,有共同的研究愿景,认同团队的研究目标,并愿意为实现愿景与目标而共同努力。只有如此,才有可能带来新的飞跃与创新,从而带来团队的共同进步。这既需要团队立足每一个成员已有的价值观与教学理念,整合成团队共同的价值观,同时也需要各成员根据不同研究任务与分工,以及结合自身的实际情况,主动转化成相对具体的价值理念。

例如,在区域小班化教学研究团队“关注每一个发展每一个”这一共同的价值理念下,各试点学校与不同学科教师,结合学校实际与学科特性,形成了“制度引领关注每一个”的学习规程设计理念、“基于每一个学生的生活现状、面向每一个学生的生活需求、指向每一个学生的生活情趣”的资源开发理念等。再如,某中学在各类青年教师研究团队成长过程中趋向以下的价值定位:在目标追求上,由技能学习转向多元开发;在研讨策略上,由被动接受转向平等对话。

三、从持续稳定到高位发展:中小学教师研究团队的成熟

教师研究团队的成熟期是指团队经过长期持续稳定发展之后,持续保持较高的教育教学研究与实践改革能力,并随着环境变化不断学习、不断变革的时期。这一时期团队内部的角色匹配、价值认同已经达到高位,团队继续发展的潜力主要来自学习,以提高每个成员的个人素养以及整个团队的知识视野和能力水平。

如某初中社会学科教科团队制定了专门的团队学习制度,创设了多种学习平台。一是课题组成员优先享有区内外学习培训资格,不定期邀请专家来校进行各种科研讲座;有计划、有内容地举行每月集体科研例会,包括科研理论与方法的学习,以及专题与成果交流等。二是要求团队成员自学,鼓励成员每学年精读一本教育专著、撰写1~2篇教学案例与论文、开设一堂公开课或讲座、每学期撰写读书体会1~2篇、撰写课题研究进展报告等,并在每月科研例会前汇报交流。

当然,尽管教师研究团队具有不断学习与应对外界变化的能力,但是这种应对总是需要一些反应时间,同时受众多内外因素的干扰,如团队核心成员调离、研究重点转移等,不得不调整团队的结构、角色、规范、理念等,甚至自主生成全新的教师研究团队。

参考文献

[1] Sundstrom E.;De Meuse K.P.;Futrell D. Work teams:applications and effectiveness[J]. American Journal of Psychology,1990(45).

[2] Katzenbach J.R. The myth of top management teams[J]. Harvard Business Review,1997(11-12).

[3] 塔克曼,詹森.小团队发展阶段研究[J].群体和组织研究,1977(2).

[4]肖条军.博弈论及其应用[M].上海:上海三联书店,2004.

[作者:吴成业(1983-),男,湖南涟源人,浙江省宁波市江北区教育局教科室中学一级教师,硕士;李生国(1983-),男,湖北武汉人,武汉铁路职业技术学院教务处讲师,硕士。]

【责任编辑 郑雪凌】